Abonnez-vous au magazine Cols bleus pour recevoir les éditions mensuelles et hors séries

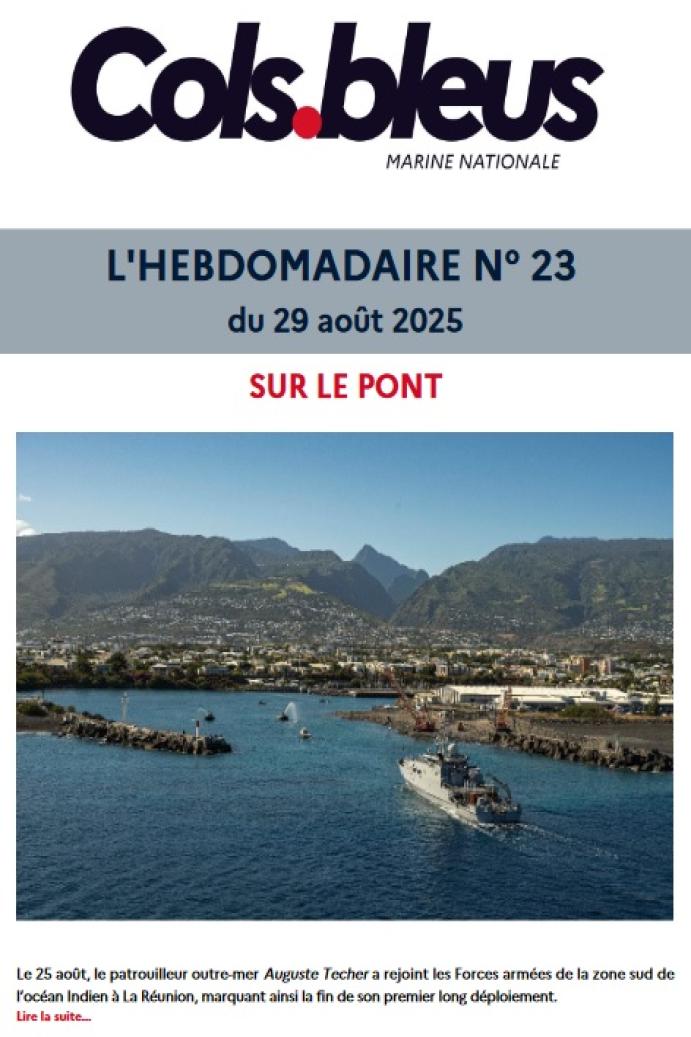

CONAVEX : Le MICA CENTER au service de la coopération maritime

Publié le 26/08/2025

Le MICA Center a participé à l’exercice de coopération maritime Conavex, volet maritime de Polaris. Au programme : un scénario multi-menaces inspiré par celles rencontrées par les bâtiments de la marine marchande, notamment en méditerranée Orientale et en mer Rouge. De nombreuses compagnies maritimes ont accepté de participer aux manœuvres navales de l'exercice. La cellule NCAGS (Naval Cooperation and Guidance for Shipping) était le chef d’orchestre de l’exercice assurant l'interface entre les opérations militaires et la communauté maritime civile.

L'équipage du porte-conteneurs assiste à une scène inhabituelle. Une dizaine de mètres au-dessus de sa tête, un Caïman Marine est en stationnaire. Cinq marins sont hélitreuillés sur un aileron de la passerelle. Une fois l’équipe de visite déposée, l'hélicoptère s’éloigne pour rejoindre son porteur, la frégate multi-missions (FREMM) Auvergne. Les marins rejoignent l’équipage pour lui porter assistance.

Quelques heures plus tôt, alors que l’Auvergne avait reçu la mission d’escorter un navire de commerce transportant des réfugiés, un renseignement lui indiquait que celui-ci pourrait être la cible d’un assaut. Le commandant décide alors de déployer une partie de son équipe de visite sur le bâtiment jusqu’à ce que la menace soit levée. Tandis que la FREMM navigue à proximité, l’hélicoptère éclaire la zone pour créer une bulle de sécurité autour du navire. À bord du porte-conteneurs, l’équipe de visite s’organise en bordée pour réaliser une veille permanente et être capable d'agir au moindre signal. « C’était très intéressant, confie Pierre- Ferdinand, le commissaire de l’Auvergne et chef de l'équipe de visite. Nous avons pu nous entraîner à la dépose par hélitreuillage alors que d’ordinaire, on monte à bord d’un bâtiment par une échelle de coupée. Cette action a aussi permis de travailler la capacité à armer un dispositif à bord d’un bâtiment de commerce en équipe réduite pour protéger le navire pendant une durée significative. » Ces scénarios s’inspirent directement des situations rencontrées en mer Rouge et dans le golfe d’Aden.

Les compagnies maritimes au cœur du dispositif

Au total, une quinzaine d’armateurs (Brittany Ferries, LD Armateurs – ASN, Knutsen France, Ponant, Compagnie Maritime Nantaise - MN, Angloeastern…) ont répondu présents pour s’entraîner avec la Marine. Les compagnies maritimes ont été sollicitées pour participer à différentes manœuvres navales. Maximilien Colucci, superintendant maritime à la Compagnie Maritime Nantaise-MN, raconte : « Le MN Pelican a été escorté par la frégate portugaise Bartolomeu- Dias depuis Poole, en Angleterre jusqu’à Ouessant. L’escorte a duré une douzaine d’heures. Sous des menaces simulées, l’équipage s’est entraîné à des manœuvres d’évasion et de coordination de la navigation (ordres de barre et de vitesse) avec des moyens de communication sécurisés. Appartenant à la coopération navale volontaire, ce type d’exercice est toujours très intéressant et riche d’enseignements ». Le ferry Armorique, quant à lui, a assuré sa liaison transmanche sous escorte de la frégate néerlandaise Van Amstel. Pour Valérie Marzin, responsable service sécurité sûreté de Brittany Ferries, « même si notre flotte n'opère pas en zone sensible, il est essentiel d’avoir un lien actif avec les acteurs de la sécurité maritime et de connaître les dispositifs en place ».Enfin, l'ensemble des compagnies maritimes se sont entrainées au signalement de leurs mouvements et au report d'événements de sûreté maritime, conformes aux procédures de l'OTAN.

Les armateurs ont également été sollicités sur leur coopération dans le cadre de la maîtrise des fonds marins « Seabed Warfare ». Ainsi, LD Armateurs et ASN ont engagé le câblier Île de Sein pour inspecter une zone au nord de l’île de Batz avec son véhicule sous-marin télé-opéré (ROV), en coopération avec un détachement du groupe d’intervention sous la mer.

« Cet exercice de cinq semaines aura finalement mobilisé 16 compagnies maritimes et près de 30 personnes composant le centre et sa cellule NCAGS. Les différents scénarios mis en œuvre ont permis près de 400 reports de navires, 60 signalements d’événements de sûreté maritime et quatre escortes souvent montées et organisées en moins de 24 heures », conclut avec enthousiasme le capitaine de frégate Thomas, commandant du MICA Center.

CONAVEX offre à l'Auvergne et aux frégates de la SNMG1 un entraînement réaliste à l'escorte rapprochée. En effet, depuis le lancement d'Aspides le 19 février 2024, une frégate occidentale patrouille en permanence en mer Rouge. Cette opération de l'Union européenne a pour objectif de protéger le trafic maritime et contribue à la liberté de navigation dans la région. Elle a permis à ce jour de protéger plus de 640 navires de commerce.

Second maître Émilie, maître d’hôtel à bord de la FREMM-DA Alsace

Publié le 27/08/2025

Servir à table, son prochain et son pays. En s’engageant comme restaurateur (RESTAU) dans la Marine, le second maître (SM) Émilie a concilié sa passion pour le voyage et la tradition culinaire française. Elle parcourt ainsi les mers tout en cultivant l’art de la table.

«Une armée marche avec son estomac », martelait Napoléon. Pour paraphraser le 1er empereur des Français, on pourrait dit qu’un marin « navigue souvent, combat parfois, mais mange tous les jours ». L’importance de la restauration et du ravitaillement à bord des bâtiments de la Marine n’est plus à démontrer. Cette responsabilité nimbe d’un lustre non négligeable les métiers de la filière RESTAU et a immédiatement séduit le second maître Emilie. « Mon envie de voyage a trouvé une parfaite illustration dans le métier de maître d’hôtel où le mot service prend tout son sens. » Savoir dresser une table dans les règles de l’art à la française, contribuer à la réussite des forces en leur donnant les moyens de tenir dans la durée et se mettre au service de son pays s’inscrivent désormais dans le quotidien de la jeune femme. « Je me sens comblée. En deux missions, j’ai déjà découvert dix pays. J’ai un cadre de vie qui me plaît et ma spécialité me permettra d’évoluer. »

Depuis un an et demi, elle occupe le poste de maître d’hôtel sur la frégate multi-missions de défense aérienne (FREMM-DA) Alsace. À poste dès 6h30 pour la mise en place du petit-déjeuner, elle enchaîne avec le nettoyage du carré puis la plonge. Une accalmie passagère se glisse avec le dressage de la table du carré commandant. Comme sur la plupart des navires de la Marine, le service se fait à l’assiette. « J’ai eu des cours à l’École du commissariat des Armées afin de pratiquer en respectant parfaitement le protocole », précise-t-elle.

Les officiers supérieurs passent à table et profitent d’un moment de détente alors que le navire fait route vers Athènes. Le SM Émilie doit rester dans le timing dédié au repas. « J’ai un minuteur dans la tête », confie-t-elle. Le ballet des plats ne peut souffrir de temps mort. Après avoir servi le plat principal, Emilie repart rapidement en cuisine pour aller chercher la suite. Aujourd’hui c’est un dessert que cette férue de pâtisserie a elle-même concocté : un fondant au chocolat. Il est important pour elle que les membres du carré puissent s’y ressourcer pour ensuite accomplir au mieux leur mission.

Après le déjeuner, elle s’attelle à la confection de verrines à la mousse de chèvre et au tartare de poivrons puis passe au nettoyage avant d’aller servir des cafés en passerelle. « Il faut aimer courir un peu partout pour faire ce métier, je ne m’ennuie jamais ! », explique-t-elle, passionnée. « Le commis m’a enseigné les bases, comme l’art des prestations lors de réceptions de hautes autorités. Le commissaire m’a également donné de nombreux conseils. Quant aux membres d’équipage, ils m’ont bien accueillie à bord et j’ai rapidement pu m’intégrer ! ». La plus belle de ses récompenses : constater la satisfaction du carré après un repas.

À l’instar des autres marins, Emilie a d’autres rôles. Au poste de combat, elle tient celui de brancardier. L’obtention de sa certification PSE1 l’autorise à assister le médecin et l’infirmier à bord. Les exercices en mer sont quotidiens et durent 1h à 1h30. « Je dois rester vigilante car je peux être appelée à n’importe quel moment en cas d’alarme blessé. » De la cuisine au carré en passant par l’infirmerie, le SM ne dévie pas de son fil rouge : prendre soin des marins, moralement et médicalement, en toutes circonstances.

Focus : À l’école des RESTAU

Maillon central du moral des équipages, les métiers de la restauration rassemblent et fédèrent tous les corps de la Marine, du matelot aux hautes autorités. Les marins de la spécialité Restauration sont formés à l’École des spécialités du Commissariat des armées à Querqueville. Durant les trois mois et demi de leur scolarité, ils sont formés aux métiers de maître d’hôtel ou de commis aux vivres. Ils y apprennent les bases du service à table et de la comptabilité des vivres. Les élèves disposent ainsi de deux diplômes leur permettant d’exercer chaque métier. Ils pourront ensuite évoluer au service de hautes autorités à terre ou devenir chef de secteur, avec un volet managérial.

Meilleur souvenir ?

“ Lors de mon tout premier cocktail à Okinawa, au Japon, nous avons reçu des autorités japonaises à bord. J’ai eu à cœur de leur présenter les spécialités françaises, comme les toasts au foie gras ou les pains de spécialité préparés par le boulanger. J’étais heureuse de cet échange culturel avec eux et de constater que mon travail contribuait à la réussite de ce bel événement. “

La Marine à l’épreuve de la haute intensité

Publié le 26/08/2025

Du 9 mai au 15 juin 2025, la Marine nationale a conduit Polaris 25, un exercice dédié à la préparation au combat de haute intensité. Inter-organique, interarmées et interallié, cet exercice majeur prépare les forces aux opérations aéromaritimes en intégrant les enjeux des différents milieux et champs des conflits actuels.

Polaris 25 (pour Préparation Opérationnelle en Lutte Aéromaritime, Résilience, Innovation et Supériorité) a réuni, sur la façade Atlantique, quelque 8 000 militaires français et étrangers, 20 bâtiments de surface, 1 sous-marin nucléaire et de nombreux aéronefs.

La préparation opérationnelle des unités et états-majors de la Marine se décompose en trois niveaux.

- L'entraînement qualifiant regroupe les actions d'entraînement, individuelles comme collectives, qui aboutissent à la délivrance de la qualification opérationnelle. Elles sont réalisées notamment au cours des stages de mise en condition opérationnelle (MECO) des unités navigantes, des unités de fusiliers marins ou commandos, ou de la qualification en équipage constitué pour l'aéronautique navale.

- L'entraînement avancé permet de placer ces unités qualifiées dans des conditions proches de situations rencontrées en opérations, en coopération inter-organique. Il peut s'agir d'exercice de tir avancé incluant des tirs de munitions complexes dans les centres d'essai, ou d'exercices tels que le cours de commandement de sous-marin (COURCO).

- Troisième et dernière strate, la préparation opérationnelle à la haute intensité, objet de Polaris 25. À ce niveau, il s'agit dans un contexte géopolitique donné, d'insérer une force navale complète, pouvant inclure des unités provenant de pays alliés, et de mettre cette force navale en situation. Afin que l’entraînement soit aussi réaliste que possible, on s’efforce de mettre sur pied deux forces que le scénario va amener à la confrontation. Pendant Polaris 25 des sites militaires à terre étaient sous menace. En mer, la force navale sous commandement français (CTF 471) était confrontée à la SNMG1 (Standing NATO Maritime Group 1)

Un tel exercice commence par une période de crise. Celle-ci permet de réaliser un large éventail d'actions variées et réalistes permettant de se roder. Dans la phase de confrontation, les conditions d'exercice permettent aux forces impliquées de concevoir puis de conduire leur manœuvre de la façon la plus réaliste possible et sans scénario prédéfini. Les échelons de commandement tactique sont alors particulièrement mis sous tension. C'est de cette complexité, de cette richesse et de l’application de ces principes que les exercices Polaris tirent toute leur valeur.

Capitaine de vaisseal El-Ahdab, chef du Centre de combat naval (C2N)

Trois questions au... Capitaine de vaisseau Ghislain, correspondant surface pour la cellule Polaris au Centre de combat naval

En tant que chef d’orchestre de Polaris 25, comment avez-vous pensé cette préparation au combat de haute intensité ?

Capitaine de vaisseau Ghislain : Ce travail a été mené selon deux axes : d’une part, recueillir les besoins d’entraînement et les bonnes idées de toutes les forces de la Marine ; d’autre part, s’inspirer du retour d’expérience des conflits récents (Ukraine, mer Rouge) pour bâtir le scénario et les modes d’action à reproduire durant l’exercice. Ainsi, Polaris a agrégé six exercices en un et a vu l’implication de l’ensemble des forces de la Marine et des services de soutien. Des objectifs généraux ont été fixés, mais le « comment faire » restait à la main des joueurs. C’est le grand principe de Polaris : laisser aux deux forces la liberté de planifier et de conduire leurs actions.

Lors du déroulement de Polaris 25, quel était votre rôle et aviez-vous des relais pour superviser les exercices ?

CV G. : La direction de l’exercice, qui comptait une trentaine de marins, était basée à Brest. Notre principal rôle était d’animer les deux partis, en simulant un environnement le plus réaliste possible.

Nous étions également chargés d’assurer la sécurité de l’exercice, en permettant l’application de règles particulières visant à augmenter ce réalisme (par exemple en coupant les transpondeurs IFF - identification friend or foe - des aéronefs). Enfin, une cellule était chargée de l’arbitrage et du recueil du retour d’expérience.

Nous pouvions nous appuyer sur un réseau de trusted agents embarqués à bord de chaque bâtiment. Ces trusted agents étaient chargés de nous renseigner sur la perception des joueurs et de contribuer à l’arbitrage en cas d’attaque. Il était ainsi tenu compte de la posture et du stade d’alerte effectif des unités visées pour décider du résultat d’une attaque.

Avec le recul, quels points forts retenez-vous de cet exercice ? Que vous ont appris ces exercices effectués en situation réelle ?

CV G. : Polaris constitue une occasion unique pour s’entraîner au combat naval à grande échelle, c’est-à-dire entre deux forces navales importantes, sur un vaste terrain de jeu, autour d’un scénario complexe. Les enseignements tactiques sont donc nombreux, en particulier dans la conduite des forces navales au combat. Polaris constitue également une excellente opportunité pour accroître la coopération et la connaissance mutuelle entre toutes les forces de la Marine mais aussi avec nos alliés. Le MASCAL (mass casualties) conduit depuis la Bretagne avec l’implication du Dixmude et de la chaîne de soutien à terre jusqu’aux familles a été particulièrement instructif.

Propos recueillis par Nathalie Six

Hommage à Paul Leterrier

Publié le 29/08/2025

Aujourd’hui, la Marine nationale rend hommage à Paul Leterrier, dernier survivant de la bataille de Bir Hakeim en 1942. Cols Bleus l'avait rencontré en 2022.

Le quartier-maître de 1re classe Paul Leterrier est né au Havre en 1922. Après avoir navigué dès l’âge de 15 ans sur les paquebots de la Compagnie générale transatlantique, il décide de s’engager dans la France libre en 1941 et de rejoindre les rangs du 1er bataillon de fusiliers marins (BFM).

COLS BLEUS : Comment se sont passés les premiers mois dans le désert libyen ?

Paul LETERRIER : Je n’ai pas été tellement surpris. Le désert, c’est le désert. Ce n’était pas toujours très drôle. On avait fait des trous pour s’abriter, des trous individuels pour dormir et puis on avait des sacs de sable autour de nos pièces d’artillerie. Nos camions, on leur mettait le nez en avant, le moteur sous le niveau du sable afin de les protéger en cas de bombardement. À moins d’un coup en direct, ils étaient à l’abri. On n’avait pas assez d’eau et celle que l’on buvait n’était pas bonne, à tel point que j’ai attrapé la dysenterie amibienne. Ce n’était pas drôle, mais on avait tous un moral du tonnerre, ce qui est étonnant.

C. B. : Que faisiez-vous durant les premières semaines sur la position ? Vous attendiez ?

P. L. : Oui, mais j’ai été blessé à Bir Hakeim avant l’encerclement par un Me 109 en rase-mottes à 400 mètres du sol. Quand on l’a aperçu, il était trop tard. Il nous a criblés. Le camion qui était bâché, c’était une écumoire, mais le moteur n’a rien eu. Robin, qui était à l’extérieur, a été protégé par une roue du camion, mais Jourdan et moi, on était à l’intérieur et on a été blessés. Jourdan était blessé aux fesses, ce qui n’était pas trop grave, mais moi j’en avais plein le ventre. J’avais peur de perdre mes tripes. Je me tenais le ventre et je ne pouvais plus me relever. J’étais essoufflé. Et pour cause : j’avais un éclat dans le poumon. J’ai ensuite été évacué sur Alexandrie, où on m’a soigné et dès que j’ai été un peu mieux on m’a envoyé à la maison de convalescence des Français libres.

C. B. : Vous êtes resté là quelques semaines ?

P. L. : Je ne suis pas resté longtemps, parce qu’on ne vous gardait pas plus qu’il ne fallait. J’ai donc rejoint – et j’en étais bien content – mon bataillon, alors que j’avais encore des pansements au ventre. Mais j’étais tout content d’être rentré. C’est l’infirmier du bataillon qui m’a fait mes derniers pansements, car mes plaies s’étaient rouvertes à cause des secousses sur la piste. J’avais perdu beaucoup de forces et j’avais du mal à soulever les caisses de munitions. Le lendemain, les Italiens attaquaient.

C. B. : Quel souvenir avez-vous de l’attaque italienne du 27 mai ?

P. L. : C’était un spectacle sensationnel. Une colonne blindée qui vous fonce dessus, c’est un sacré spectacle, mais on était tous optimistes et on les a arrêtés.

C. B. : Pourriez-vous nous raconter l’encerclement de Bir Hakeim ?

P. L. : Ça a été de pire en pire avec des bombardements de Stukas tous les jours. Ils pouvaient bien viser et prenaient soin de se mettre dans le soleil pour arriver sur nous, ce qui fait qu’on tirait un peu au hasard. On ne pouvait pas être précis. Il y en a eu quelques-uns d’abattus, mais moins que si on avait eu une bonne visibilité.

Quand l’aviation se déclenchait, l’artillerie aussi et l’infanterie essayait de faire des percées avec les blindés. C’était une vraie sarabande, mais on a tenu le coup. Le moral était excellent. On avait peur, bien sûr. Il faudrait être idiot pour dire qu’on n’a jamais eu peur, ou alors cinglé.

Le 9 juin, j’ai été blessé une deuxième fois par un tir d’artillerie. J’avais un éclat chauffé à blanc dans la cuisse gauche. Je me le suis retiré moi-même, en me brûlant les doigts, mais il fallait à tout prix le faire car c’était une douleur intolérable. Il grésillait dans ma cuisse comme du beurre dans une poêle à frire. Je l’ai arraché et il est tombé dans le sable. Quand il a été refroidi, j’ai retiré les morceaux de chair et je l’ai mis dans ma poche. Je l’avais confié à ma marraine de guerre, qui l’a conservé et me l’a rendu après-guerre. Je l’ai toujours aujourd’hui. Après cela, Vallun m’a versé de l’alcool à 90° sur la blessure et m’a posé un pansement, et je suis resté à mon poste.

C. B. : Comment s’est passée l’évacuation de la position ?

P. L. : Le lieutenant de vaisseau Ielhé1 nous a prévenus qu’il allait falloir évacuer. On a donc détruit tout ce qu’on ne pouvait pas emporter. Heureusement qu’il y avait la nuit avec un fort vent de sable qui nous a permis de nous faufiler et de sortir, car sinon, on n’aurait jamais pu le faire. Notre pièce, la pièce Canard, a sauté sur une mine donc on a dû faire la sortie à pied. J’avais ma blessure et je boitais. Pas de boussole. J’ai tout fait au pifomètre. Les autres membres de ma pièce, Canard, Dessine et Vallun, que je n’ai pas revus après l’explosion, ont été faits prisonniers et sont morts à bord du Nino Bixio qui fut torpillé2.

C. B. : Qu’avez-vous fait dans les semaines qui ont suivi la sortie ?

P. L. : J’ai été évacué vers l’hôpital et soigné de mes blessures, de ma dysenterie et du palu. On s’est retrouvés à Héliopolis. Le général de Gaulle nous a passés en revue, puis on nous a expédiés au Liban pour nous reposer un peu. On allait dans la montagne libanaise, sur Beyrouth, avec la bonne odeur du jasmin dans les rues. Les Libanais étaient sympas au possible. Ensuite, on a fait l’offensive jusqu’à la Tunisie, puis l’Italie, la Provence, etc., jusqu’à la fin de la guerre.

C. B. : Vous êtes retourné à Bir Hakeim depuis 1942 ?

P. L. : J’y suis retourné en 1955, pour un pèlerinage organisé par l’Association des Français libres. Nous étions assez nombreux. On aurait dû y retourner en 1995, mais Kadhafi s’y est opposé. J’y suis donc retourné une dernière fois en 2012. J’ai été enchanté par ce voyage. Ce fut un grand honneur pour moi de pouvoir représenter mes camarades. D’autant plus que si d’autres pèlerinages devaient avoir lieu, je doute fort qu’il y ait encore des survivants de ces combats. Ainsi, j’aurai sans doute eu ce privilège d’avoir été le dernier combattant de Bir Hakeim à fouler ces lieux. C’est incroyable ! Aussi, lors de la visite du nouveau cimetière, c’est avec émotion que je l’ai parcouru, reconnaissant certains noms et priant silencieusement pour tous.

Virginia Tangvald, la fille du navigateur Peter Tangvald déboulonne le mythe

Publié le 18/08/2025

Elle est née en haute mer, sur le bateau que son père avait fabriqué de ses propres mains. Dans Les enfants du large, premier roman qui accroche la lumière, Virginia Tangvald navigue sur la crête de cette figure paternelle ambivalente.

Il avait fait plusieurs fois le tour du monde en solitaire sur un voilier, sans moteur ni GPS. Il refusait de revenir à terre même lorsque ses compagnes accouchaient. Peter Tangvald, né en 1924, est mort comme il a vécu, sur l’Artémis, après un naufrage inexpliqué qui emportera aussi sa fille Carmen. Toute sa vie, il aura sillonné les mers du globe, ivre de liberté. Une liberté qu’il plaçait au firmament de son échelle de valeurs et quel qu’en soit le prix à payer. Sur ses sept épouses, deux ont mystérieusement disparu en mer et la dernière s’enfuira avec son bébé de deux ans, Virginia. Près de trois décennies plus tard, Virginia Tangvald s’est lancée dans une odyssée littéraire à la recherche de cette figure mythique du père. Un père monstrueux au sens mythologique du terme, surnommé le « Barbe bleue des mers », qui fascinait autant que son regard bleu pouvait glacer le sang de ses interlocuteurs. À 20 ans, elle retrouve d’abord son demi-frère Thomas à Bonaire, petite île des Caraïbes, au nord du Venezuela, qui suit les traces paternelles. Lui aussi navigateur en solitaire, il s’évaporera en mer en 2014. Virginia s’empare de cette malédiction et la transforme en un objet littéraire introspectif, sensuel et addictif, une enquête personnelle et très documentée, mêlée à l’histoire d’un aventurier dont elle finit par assumer l’héritage tortueux. Pour le pire et le meilleur.

Son roman est en lice pour le Prix Encre Marine. Virginia Tangvald répond aux questions de Cols bleus.

Cols bleus : Que représente la mer pour vous ?

La mer représente les forces de l’inconscient, le mystère, l’insondable. C’est le lieu de tous les possibles. Genèse de toute vie sur terre, elle est la matrice, la source mystérieuse de tout ce que nous sommes. Je crois qu’il existe une expérience universelle : lorsqu’on se retrouve face à la mer, on a le sentiment de revenir à sa source. On s’y sent à la fois minuscule, plongé dans une force et une immensité qui nous dépassent, et, dans le même temps, uni à elle, au point de devenir soi-même cette force. On fait alors l’expérience à la fois de notre insignifiance et de notre immensité. On fait alors l’expérience simultanée de notre insignifiance et de notre immensité — ce que je trouve profondément vivifiant et libérateur.

Étant née sur l’eau, vous appartenez à un club très restreint. Ce lien que vous partagiez avec votre frère Thomas vous identifie-t-il ? De quelle manière ?

Oui, ce lien avec la mer, partagé avec mon frère, m’identifie profondément. J’ai longtemps résisté à l’idée d’appartenance, me berçant de l’illusion romantique que l’absence d’ancrage garantissait la liberté. Mais j’ai fini par comprendre, à force de vivre avec une tension liée à l’apatridie, qu’il est paradoxalement très difficile de se sentir libre lorsque l’on n’a pas de lieu vers lequel revenir. L’errance perpétuelle n’est pas la liberté : quand on croit venir de nulle part, on a le sentiment d’être nulle part, de n’être que de passage, de ne pas habiter l’espace… ni s’habiter soi-même. Mon frère, qui avait une très belle plume, tenait un blog sur sa vie en mer où il exprimait aussi cette douleur du manque d’appartenance. Je m’étais tournée vers lui pour trouver la clé de mon identité, et je crois qu’il a fait la même chose avec moi. Mais, d’un côté comme de l’autre, c’était trop demander à une seule personne, et nous sommes tombés ensemble dans cette quête impossible.

L’écriture vous a-t-elle apporté des racines ?

Absolument, et je n’avais pas imaginé que l’écriture m’offrirait un tel cadeau. J’ai écrit cette histoire pour m’en libérer, car elle m’habitait comme une obsession dont j’ignorais la cause. Je pensais qu’en enquêtant sur ma famille et en reprenant la main sur ce récit qui m’avait définie, je finirais par comprendre ce qui m’échappait et pourrais enfin passer à autre chose. Cela s’est effectivement produit. Mais ce à quoi je ne m’attendais pas, c’est la puissance de dire ce que l’on est, noir sur blanc, à l’encre. Écrire m’a permis de me positionner face aux autres, de me dessiner une place parmi eux et, enfin, de ressentir un sentiment d’appartenance. Un jour, une femme qui avait lu mon livre m’a dit : « C’est votre passeport. » Je ne saurais mieux dire.

Votre mère, en s’enfuyant, vous a donné naissance une seconde fois, pourquoi ?

Parce qu’on était voué à la mort elle et moi si on ne le quittait pas. Et elle a su faire ce choix infiniment douloureux de partir, même si ça représentait abandonner ma sœur qu’elle considérait aussi comme sa fille, qu’elle avait élevé comme sa fille et qu’elle aimait comme sa fille. Elle savait que si elle prenait aussi ma sœur, elle risquait la prison, que mon père récupèrerait ma garde et qu’elle nous perdait toutes les deux. Je sais que la perte de ma sœur est pour ma mère une petite mort quotidienne. Ce livre est aussi un hommage à son courage : elle a su prendre cette décision insupportable qui a déjoué le destin fatal qui m’attendait.

Elle n’a pas voulu pour autant vous couper de votre histoire. Comment parlait-elle de votre père ?

Elle me disait que mon père était navigateur et que nous nous reverrions bientôt. Elle y croyait elle-même jusqu’à ce que la nouvelle du naufrage nous parvienne par un article de presse. En réalité, elle m’a peu parlé de lui. Ma mère partageait avec lui cet idéal de liberté en mer. Ils avaient quarante-trois ans d’écart et elle était si jeune que, malgré leur vie commune, elle ne pouvait pas tout comprendre de lui. Ma mère est de celles qui préfèrent tourner la page, et je ne crois pas qu’avec le temps, ni même après sa mort, elle ait cherché à mieux le connaître ou à comprendre ses choix. Parfois, une situation réveille un souvenir et elle me raconte une anecdote, mais ce sont toujours des évocations légères.

Depuis combien de temps enquêtiez-vous sur Peter Tangvald ?

J’ai commencé mes recherches en 2017. J’ai rassemblé et classé des centaines de lettres, d’articles et de photographies. Disposer de tous ces éléments m’a permis de combler les lacunes laissées par le récit que mon père avait construit de sa vie.

Votre père a incarné l’image d’un navigateur de légende : voguant sans GPS, sur un voilier sans moteur qu’il avait construit de ses mains. Pourquoi, malgré les dommages collatéraux, a-t-il fait rêver tant de marins ?

Je crois que nous sommes profondément influencés par les récits que nous construisons et transmettons. Ce sont eux qui façonnent notre vision de nous-mêmes et de ce qui nous paraît important, juste ou beau. Mon père, dans la manière dont il racontait sa vie, reléguait au second plan ceux qui avaient payé le prix de ses choix, les présentant comme des dommages collatéraux inévitables au service d’une quête plus grande : sa liberté. Lorsqu’un récit est suffisamment convaincant, il peut rallier les autres à sa cause.

C’est précisément pour cette raison que j’ai voulu reprendre la main sur cette histoire. Je ne dis pas que mon père a menti, mais il a « édité » les événements pour orienter le regard là où il le souhaitait. De mon côté, sans mentir non plus, j’ai mis en lumière d’autres logiques, d’autres scènes de vie qui révèlent une vérité différente. Un tout autre récit émerge ainsi de la même réalité. Il est, à mes yeux, essentiel de prêter attention à qui prend la parole pour raconter l’histoire de qui nous sommes, que ce soit au niveau de notre mythologie personnelle, familiale ou nationale.

J’ai voulu remettre au premier plan les femmes et les enfants qui ont payé le prix de sa quête, et dont le courage, l’intelligence et l’espérance méritaient d’être racontés. En écrivant, je me suis libérée de mes propres illusions et de mon identification à cette idée de liberté absolue. J’ai compris que la liberté ne passe pas par l’abandon ni par la trahison de ses proches.

Je voulais aussi interroger cette idée selon laquelle mon père aurait atteint une forme de liberté parfaite, pour mettre en garde contre ce genre d’illusion. Au fil de ses correspondances avec ses amis, j’ai constaté combien il était en réalité prisonnier de ses propres illusions, et que la vie qu’il menait n’avait plus grand-chose à voir avec la liberté.

Vivre coupé du monde extérieur a fini par l’enfermer. La confrontation avec l’immensité marine, un territoire sans frontière, conduit-elle à la folie ou à la méditation ?

C’est un mystère que seul peut comprendre celui qui part à la mer. Ne l’ayant jamais vécu moi-même, je dois me fier aux récits de ceux qui l’ont connu et à ce que j’ai observé d’eux. Un navigateur, Jean Hoelbeck, m’a un jour confié que la terre étant ronde, peu importe la distance parcourue, on revient toujours au point de départ. Il m’a aussi dit que l’horizon reste toujours au loin, ce qui peut rendre fou celui qui cherche à l’atteindre.

Je crois qu’une erreur fondamentale de mon père a été de considérer les autres comme l’ennemi de sa liberté, au lieu de comprendre qu’il avait besoin d’eux pour l’être vraiment. Le refus de se remettre en question a sans doute précipité sa chute, et peut-être que la solitude en mer a rendu cette rigidité psychologique possible.

Il est rare que les navigateurs meurent en mer à la fin de leur vie ; la plupart s’arrêtent avant. Mon père savait que sa vie en mer n’était plus viable. Dans ses lettres, il évoquait souvent l’idée de vendre son bateau et de revenir à terre, mais ne parvenait pas à s’y résoudre. Se détacher de ce qu’il avait construit de ses mains, et dans lequel il avait investi tant d’espoir et de dévouement, était pour lui trop déchirant. Contrairement à ma mère, il n’a pas trouvé la force de faire ce choix douloureux qui aurait été celui de choisir la vie.

La musique, le cinéma, et maintenant vous voilà entrée en littérature : ces arts sont des moyens d’expression. Est-ce votre Odyssée à vous ?

Absolument. C’est une véritable aventure dont je me réjouis à chaque instant. La création a donné à ma vie cette dimension d’immensité que j’avais autrefois projetée sur la mer.

On a l’impression que vous vous tenez à distance de la mer et surtout de la navigation. Que direz-vous à votre fils de cet homme ?

Je ne me tiens pas vraiment à distance de la mer, mais je cherche l’aventure ailleurs désormais, en particulier dans l’écriture. J’évite simplement les représentations de bateaux à la maison, sans en faire une obsession. Je ne vois plus le bateau comme un mode de vie. Pourtant, pour une raison que j’ignore, la pratique de l’Optimist me manque, comme lorsque j’en faisais enfant en Bretagne. Cet été, j’ai même envisagé, au risque de paraître ridicule, de m’en offrir un pour naviguer sur la Seine.

Votre roman autobiographique questionne un mythe : celui que votre père avait contribué à construire en écrivant lui-même un livre célébrant la liberté. L’écriture est donc aussi un héritage paternel. Acceptez-vous celui-ci ?

J’accepte l’héritage de mon père avec joie. Il avait de graves failles, que je regarde en face, mais aussi des qualités que j’admire et auxquelles je m’identifie à bien des égards. Son père, Thor Tangvald, avait lui aussi publié un livre autobiographique. Champion de ski en Norvège, il figure sur une photo accrochée au mur de mon salon : on le voit se lancer depuis une piste de saut, suspendu dans les airs à soixante mètres du sol. Je reconnais intimement cette sensation, au point d’avoir l’impression que c’est moi qui saute. C’est mystérieux, ce que l’on hérite par le sang. Mon arrière-grand-père Ole, père de Thor, tenait quant à lui une librairie à Oslo au XIXᵉ siècle, et je ne serais pas étonnée qu’il ait également été écrivain.

Aujourd’hui, comprenez-vous les choix, en particulier leur dernière traversée, qui ont été faits par votre père et votre frère ?

À ce que j’observe, mon père avait commencé à perdre le contact avec la réalité, ce qui est plutôt rare chez les navigateurs, car en mer la réalité s’impose à chaque instant. Tu es constamment dans le concret : si tu l’ignores, tu meurs. Les navigateurs me disent qu’en mer, c’est oui ou c’est non, il n’y a pas de peut-être. Or, le discours de mon père ne tenait plus compte de cette réalité.

Je ne sais toujours pas, ni pour lui ni pour mon frère au moment de sa disparition, s’il s’agissait de folie, d’hubris les poussant à croire qu’ils pouvaient survivre aux routes maritimes les plus déchaînées, d’une perte de contact avec le réel, ou d’une forme de suicide inavouée.

Que signifie être libre pour vous ?

C’est avoir la liberté de choisir un cap et la force de le suivre, quelles que soient les contraintes que le chemin imposera. C’est vivre en accord avec mes actions et avec ma vie. C’est avoir la dignité de rester fidèle à ses principes tout en reconnaissant la dignité des autres. C’est se construire avec eux, faire partie d’une communauté qui nous permette de consacrer nos jours à ce qui a de la valeur pour nous et qui nous fait vibrer. C’est dire oui à la vie, dans ses joies comme dans ses épreuves. C’est être alignée avec le pouls de l’univers.

« La création a donné à ma vie cette dimension d’immensité que j’avais autrefois projetée sur la mer. »

Cyclone : le Cotentin veille au grain

Publié le 01/09/2025

Assauts maritimes, attaques de drones, actes terroristes, cyberattaques, chantages et sabotages ont rythmé le quotidien de la garnison de Cherbourg du 10 au 16 mai. Le capitaine de corvette (CC) Clément, directeur exercice et animation, raconte à Cols bleus les coulisses de Cyclone, le volet normand de la première phase de Polaris, qui a mobilisé près de 1 200 personnes.

Quels sites militaires étaient concernés par Cyclone ?

CC Clément : La zone à défendre s’étendait sur 70 km de long et 20 km de profondeur avec comme centre névralgique la base navale. D’autres emprises militaires étaient concernées comme le site de Querqueville, trois sémaphores répartis de Saint-Vaast-la-Hougue à La Hague, deux sites de communications, un dépôt de munitions et l'aéroport de Maupertus.

Pourquoi était-il important de mener cet exercice en interarmées ?

CC C. : L’objectif était d'assurer la défense des sites militaires dans la zone identifiée. Si on prend un peu de hauteur, la pointe du Cotentin comprend des sites plus stratégiques que la base navale. Le site de traitement des déchets nucléaires d'Orano et le site de Naval Group, où sont construits nos sous-marins nucléaires en font partie.

Le jour où nos sites seront menacés, nous aurons besoin d'en renforcer la surveillance, avec des moyens terrestres et aériens pour en assurer leur défense. Cyclone 25 a été une réelle opportunité de mettre en place une organisation interarmées efficace sous la coordination du commandant de l'arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord (COMNORD).

Que retenez-vous?

CC C. : La défense de nos sites sensibles et assurée de manière efficace. L'organisation en place permet de repérer et de stopper efficacement les mouvements ennemis. La prise en compte des nouvelles menaces (sabotages, cyberattaques, chantage) est bien appréhendée.

Bourrasque : la défense du Finistère, contre vents et marées

Du 18 au 23 mai, des dizaines d’attaques hybrides ont été menées contre des emprises militaires de la pointe bretonne, lors de l'exercice Bourrasque, volet breton de la première phase de Polaris. De l’acte contestataire à la menace terroriste, la force rouge a mis en œuvre une palette d’actions alliant les champs physiques (maritime, terrestre, aérien) et les espaces communs (cyberespace, espace informationnel…). Le vice-amiral d’escadre (VAE) Jean-François Quérat, commandant en chef pour l’Atlantique (CECLANT) est revenu pour Cols bleus sur cet entraînement d’ampleur inédite.

Quels étaient les moyens engagés durant Bourrasque ?

VAE Jean-François Quérat : Face à nous, agissaient plusieurs unités des forces spéciales françaises s’appuyant sur quelques bâtiments de surface et surtout de nombreux moyens spécifiques, renforcées par quelques dizaines de partisans pour conduire des actions non-conventionnelles. De notre côté, nous mobilisons l’ensemble du personnel civil et militaire des entités présentes autour de la rade de Brest, en y associant certaines entreprises de la base industrielle et technologique de défense, de la chaîne sémaphorique, de la flottille de réserve côtière, quelques renforts de l'armée de Terre, et enfin des forces de la gendarmerie départementale.

Quelle place a été dévolue à l’innovation ?

VAE J-F. Q. : De nouveaux équipements et de nouvelles tactiques avaient été testés lors d’exercices ou d’entraînements. Un effort particulier a été fait pendant Bourrasque sur la lutte anti-drones afin de prendre en compte le caractère particulier d’une base imbriquée dans un tissu urbain déjà très dense. L’esprit d’innovation a aussi irrigué l’approche conceptuelle de la défense en vue de penser des structures et des processus nouveaux. Nous sommes allés jusqu’à associer les populations à une défense globale de nos installations.

Huit mois seulement après sa création, comment la flottille de réserve côtière a-t-elle été intégrée à l’exercice ?

VAE J-F. Q. : La flottille s’est inscrite au sein d’un dispositif de contrôle des approches immédiates de la rade, jusque dans l’avant-goulet, en complément des capacités des fusiliers marins et de la gendarmerie maritime. Puis, la flottille a établi un contact avec les forces de sécurité intérieure ainsi qu’avec la population pour détecter des mouvements inhabituels sur le périmètre terrestre de la défense du Finistère.

Quels enseignements en avez-vous tirés ?

VAE J-F. Q. : Le premier point positif est l’excellente mobilisation de tous les acteurs impliqués dans l’exercice avec un état d’esprit et une combativité remarquables. Nous avons joué un large spectre de scenarios qui ont bien éprouvé nos organisations. La coordination avec le monde civil a été très fluide.

[Cols bleus hors-série] L'héritage Chesapeake

La bataille de la Chesapeake, une inspiration pour les marins d'aujourd'hui

ÉDITO

03 Amiral Pierre Vandier

LA BATAILLE

13 racontée par ceux qui l’ont vécue

DES FAITS ET DES HOMMES

16 Chronique d'une victoire

L'HÉRITAGE CHESAPEAKE

20 Audace, risque, agilité

BACK TO ...

24 Chesapeake 2022

CAP SUR ...

27 Chesapeake 2023

LOOKING FOR PIERRE LANDAIS

Publié le 02/09/2025

Auteur du "Capitaine égaré" (Paulsen), en lice pour le Prix Encre Marine 2025, le capitaine de vaisseau Vincent Guéquière a imaginé une nouvelle autour du personnage principal de son roman, Pierre Landais.

Librement inspiré des enquêtes du commissaire Maigret, Looking for Pierre Landais est un des textes littéraires de l’ouvrage De plume et d’écume, publié par l’ACORAM (association des officiers de réserve de la Marine nationale), sous la direction du capitaine de frégate (R) Jean-Pascal Dannaud.

La Cinquième Avenue s’était transformée. Elle paraissait plus lumineuse, plus colorée. Il avait toutefois reconnu les quelques vieux immeubles qui résistaient, coincés entre les grands buildings qui poussaient vers le ciel.

Le taxi se déporta sur le bas-côté, Maigret songea d’abord à un problème mécanique, avant que le chauffeur lui tendit la note. Sans la saisir, le commissaire jeta un œil à l’extérieur, et dût ouvrir la vitre en grand pour se pencher et embrasser la totalité de la grande cathédrale du regard. Ce qu’il voyait ne collait pas avec ce qu’il cherchait. Elle était trop grande, et son architecture néogothique, trop travaillée. Surtout, elle n’était pas ceinte d’un vieux cimetière.

Maigret fouilla dans une large poche de son pardessus. Il en sortit une feuille pliée en deux, qu’il tendit au chauffeur. Ce dernier fut surpris de découvrir une illustration plutôt que les quelques dollars qu’il avait réclamés. Puis il comprit.

— Oh ! dit-il en souriant. Not St Patrick, but Old St Patrick! It’s not the same. Il se retourna tout à fait. This is my place, in the Italian quartier! Let’s go, sir!

Maigret se renfonça dans les sièges en cuir usés et collants de la Ford jaune, en même temps qu’il replongeait dans ses pensées. Cette affaire n’était qu’un détour de son séjour new-yorkais, et il tâchait de ne pas trop y prêter d’importance. Mais il n’était pas mécontent du sursis que lui offrait cette fausse route : sans se l’avouer, il craignait d’être déçu s’il ne trouvait pas l’objet de sa quête. C’était probablement pour cette raison qu’il s’y était pris au dernier moment.

Maigret avait déjà pris congé de son hôte – un homme qu’il avait rencontré lors de sa venue à New-York, il y a une quinzaine d’années – et repartait le lendemain matin à l’aube. Désormais le commissaire redoutait d’arriver trop tard, alors que le ciel d’automne se donnait de la peine pour maintenir le lourd soleil orange qui ne rêvait que de plonger derrière l’horizon. — We’re close, sir !

Maigret cherchait l’édifice du regard, mais les bâtiments qui bordaient les rues lui masquaient la vue. Il sourit en découvrant le nom de l’artère dans laquelle il circulait : « Lafayette Street ». Quelle coïncidence !

La voiture attînt enfin la destination. Maigret régla la note, puis grommela quelques mots en anglais que le chauffeur ne comprit guère, avant de sortir pour contempler la façade rouge de la vieille cathédrale.

Un frisson lui parcourut l’échine. « Qu’est-ce que je fiche là ? »

Tout avait commencé quelques mois auparavant, alors qu’il était sorti de sa retraite de Meung-sur-Loire pour rendre visite à Lucas, son ancien inspecteur, à Paris. Ensemble, ils avaient pris l’habitude de déambuler dans le parc du Luxembourg. Maigret aimait y plonger dans les crides enfants, qu’il regardait s’amuser, toujours avec une pointe de regret. Il aurait l’âge d’être grand-père aujourd’hui. Hélas, son épouse et lui ne furent jamais parents.

Au sortir du jardin, alors qu’ils remontaient la rue de Tournon à la recherche d’une brasserie pour se désaltérer, Lucas lui avait fait remarquer une plaque, au 19 :

Lucas lui parla alors de ce marin avec un enthousiasme qui amusa son ancien chef : le John Paul Jones en question était un héros aux États-Unis, un capitaine aux exploits retentissants, mort à 45 ans, dans un Paris en pleine Révolution. Protestant, il avait été inhumé dans le cimetière St-Louis, à l’écart de la ville, dont la terre accueillait les dépouilles des huguenots. Très vite, ils furent oubliés, le capitaine comme le cimetière, remblayé et bientôt recouvert d’immeubles et de commerces.

— Attendez, patron, le meilleur est à venir ! Au début du XXe siècle, alors que les États-Unis œuvraient à leur roman national, l’ambassadeur américain à Paris Horace Porter se mit en tête de le retrouver. Or, un des protecteurs de Paul Jones avait financé un cercueil de plomb empli d’alcool, dans lequel le corps du marin fut conservé. Les recherches durèrent des années, les fouilles des semaines. Et figurez-vous qu’on a retrouvé John Paul Jones ! »

L’enthousiasme de Lucas était communicatif. Maigret ressentit une pointe de jalousie à l’encontre de l’ambassadeur et de son enquête. Puis son ancien inspecteur lui révéla l’existence d’un Français au destin en miroir. En miroir pour le meilleur, et pour le pire. Un Malouin engagé par Franklin pour combattre lors de la guerre d’Indépendance américaine. Un capitaine ombrageux à qui le Congrès avait confié la plus belle des frégates de sa jeune marine, l’Alliance, à bord de laquelle il avait ramené Lafayette en France. Il navigua sous les ordres de John Paul Jones, avec lequel sa rivalité devint fameuse. Ce capitaine, lui, avait été enterré en Amérique, où on l’avait oublié, pour ne pas dire, égaré.

Dès lors, sans qu’il sache réellement en définir la raison, le destin de ce Malouin avait hanté le commissaire, comme s’il ressentait l’errance et l’appel de cette âme en peine à travers les âges et au-delà les océans.

Alors il était venu.

La nuit tombait sur New York. Les grilles du cimetière, de part et d’autre de la façade de la cathédrale, interdisaient son accès. Maigret se pencha au-dessus de celle de gauche et reconnut le coin du cimetière de son imprimé, quoiqu’il paraissait s’y ériger moins de pierres tombales que sur la photo, prise il y a une soixantaine d’années.

N’y trouvant pas âme qui vive, le commissaire rebroussa chemin pour entrer dans la cathédrale. Il se retint de frapper à la porte, comme s’il hésitait à entrer dans une propriété privée. Dans le porche, antichambre de l’édifice, seuls quelques luminaires essoufflés crevaient par endroit l’obscurité. Maigret appela, mais seul son propre écho lui répondit. Il se dirigea vers la porte de la nef lorsqu’un bruit attira son attention. Il se retourna, appela encore. Mais il n’y avait personne.

Il y avait davantage de lumière au sein de la nef, que Maigret jugea étonnamment colorée. Il fut surpris par son apparence de modernité, bien qu’elle comptât parmi les plus anciens édifices de New-York.

Il entreprit d’en faire le tour. Le bruit de ses pas résonnait dans le vide oppressant de la cathédrale.

Le commissaire, déçu de n’y trouver personne pour l’aider dans sa quête, se dirigeant vers la sortie. Comme s’il craignait qu’une ombre se saisisse de lui, il pressa le pas pour traverser le porche qui lui paraissait plus sombre encore qu’à l’aller. Soulagé d’arriver sur le parvis, il se rapprocha à nouveau de la grille. Après une légère hésitation, il envisagea de l’enjamber, avant de découvrir qu’elle était ouverte.

À nouveau, une vague inquiétude le saisit. Il fouilla dans ses poches pour en sortir une pipe qu’il alluma, prit le temps d’une bouffée, et s’avança dans le cimetière. Malgré la pénombre à laquelle les luminaires de la rue s’opposaient sans force, il en reconnut les grands arbres noirs qui bordaient le mur d’enceinte, puis la colonne blanche qui s’élevait dans le coin le plus éloigné.

Si le chapitre du livre dont il avait tiré la photographie des lieux disait vrai, celui qu’il venait visiter était enterré là-bas. Hélas, la plupart des pierres tombales avaient été avalées par la terre. Les autres étaient quant à elles à peine lisibles.

— Qui cherchez-vous ?

Maigret tressaillit et fit volte-face. Il distingua la silhouette imprécise de ce qui lui paraissait être un vieillard. Il ne pouvait discerner son visage, mais devinait que celui-ci, très pâle, était cerné d’une longue chevelure en bataille.

— Je… Je cherche la tombe de Pierre Landais. Le commissaire marqua une pause. C’est… un capitaine malouin… enterré ici.

— Et que lui voulez-vous ?

Maigret ne remarqua que plus tard qu’il avait parlé en français avec son étrange interlocuteur. Il bafouilla quelques mots, avant d’entreprendre de lui expliquer ce qu’il savait de ce marin : ses combats pendant la guerre de Sept ans, sa campagne autour du monde avec Bougainville. Enfin, il en vint à ce que lui avait raconté Lucas. Lorsqu’il mentionna le nom de John Paul Jones, le vieillard s’approcha de lui, mais son visage restait toujours aussi imprécis.— Que vous a-t-on dit ? lança-t-il d’un ton un peu agressif.

— On dit que sa frégate, l’Alliance, a tiré sur le navire de John Paul Jones, son commodore. On dit que c’est à cause de lui que le Bonhomme Richard a coulé…

Maigret n’avait pas fini sa phrase que le vieillard se rua sur lui. Sa bouche noire et béante tranchait avec la pâleur de sa face qui grandissait en s’approchant du commissaire.

— Est-ce là ce que l’on raconte ? hurla-t-il. Et vous, espèce de sot, vous croyez à ses sornettes ? Aux mensonges de ce faquin de Paul Jones ?

Maigret se protégea avec ses avant-bras. En reculant, il butta sur un morceau de stèle qui dépassait à peine du sol, et chut en arrière.

Quelques instants passèrent. Le commissaire se redressa péniblement, ramassa sa pipe et regarda autour de lui si le vieillard était encore là.

— But… What are you doing here?

Un homme, certainement un employé de la cathédrale, vint vers lui en trombe. Il exprimait son mécontentement avec force gestes.

Maigret, tout en se massant la nuque, douloureuse, expliqua qu’il cherchait une tombe, et qu’il avait trouvé le cimetière ouvert, et que…

— Don’t lie, please sir. The gate was closed. Here is the key!

Maigret regarda la clé, secoua légèrement la tête, et suivit sans broncher l’homme courroucé qui le conduisit hors de l’enceinte. En cheminant, il sortit une autre feuille de sa poche de pardessus. C’était un portrait de Pierre Landais. Avant de franchir la grille, le commissaire, interloqué, se retourna une dernière fois.

Le cimetière était désert.