Abonnez-vous au magazine Cols bleus pour recevoir les éditions mensuelles et hors séries

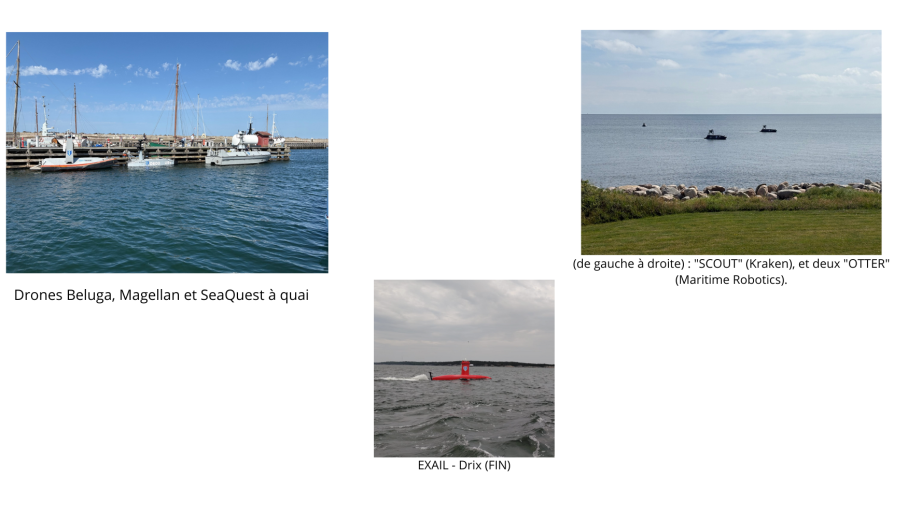

Le CEPN et le Rhône participent à l’expérimentation des drones de surface en mer Baltique

Publié le 04/07/2025

Du 9 au 28 juin 2025, le centre d’expertise des programmes navals et le bâtiment de soutien et d’assistance métropolitain Rhône ont travaillé de concert pour la mise en œuvre des drones de surface au large du Danemark.

Engagés dans le cadre de la mission de réassurance Baltic Sentry au sein de la Task Force X (TFX), les équipes du CEPN et du BSAM ont pu tester leurs systèmes de command and control (C2) en conditions réelles.

Une mission stratégique en mer Baltique

Cette initiative de l’OTAN vise à tester et à intégrer des technologies de drones de surface dans les opérations maritimes alliées. La mission TF-X, qui comprenait la présence de plusieurs industriels clefs du secteur avait pour but de démontrer les capacités de ces drones en conditions réelles. L'objectif principal était d’expérimenter, d’une part la collecte de données issues des différents porteurs et d’autre part d’assurer leur diffusion au sein de la force, afin de bénéficier d’une image tactique commune. Par ailleurs, TF-X constituait également une rampe de lancement pour l'exercice Dynamic Messenger prévu en septembre 2025 au Portugal, qui marquera une étape cruciale dans l'utilisation des drones de surface par l'OTAN.

Côté français, plusieurs industriels étaient présents à bord du Rhône aux côtés de la Direction générale de l’armement (DGA) pour tester leur drone et le système de pilotage associé C2. Parmi eux, Thalès, Sirenha, Couach et SeaOwl. Cette collaboration entre la Marine et les industriels a permis d’éprouver la capacité de ces engins à être déployés et pilotés depuis un bâtiment. Les résultats des tests ont sans aucun doute contribué à enrichir le retour d’expérience aussi bien pour les industriels, que pour la Marine. En plein développement, la mise en œuvre de ces nouveaux porteurs ouvre un nouveau champs d’action pour la France, qui se place dans le peloton de tête des nations portant ces initiatives au sein de l’Alliance.

Ouverture de compétence pour la classe BSAM

À l’instar des expérimentations menées lors des missions Calliope (mise en œuvre de drone sous-marin), le CEPN et le Rhône, ont prouvé que les BSAM pouvaient également être acteurs dans la mise en œuvre des drones de surface. Les résultats de cette expérimentation permettront d’optimiser les modalités d’intégration des drones et de leur centre de contrôle à bord, afin d’en améliorer le temps de mise en œuvre. Cette mission met en valeur la remarquable polyvalence opérationnelle des BSAM et leur parfaite intégration au sein d’un dispositif OTAN.

Propulsion nucléaire : la Marine passe un cap

Publié le 06/07/2025

500 années.réacteur ! C’est le cap doublement symbolique d’expérience de la Marine nationale en matière d’exploitation nucléaire.

Sachant qu’une année.réacteur représente une année d’exploitation d’un réacteur nucléaire, cela revient à imaginer l’exploitation d’une telle installation par la Marine nationale depuis 1525, sous le règne de François Ier ! Pour la Marine nationale, ce nombre traduit la durée cumulée d’exploitation des différentes chaufferies embarquées des bâtiments à propulsion nucléaire : sous-marins nucléaires lanceur d’engins (SNLE), M4, sous-marins nucléaires d’attaque (SNA) de type Rubis, SNLE 2G, porte-avions Charles de Gaulle et SNA type Suffren. Bientôt, nous pourrons y ajouter le SNLE 3G et le porte-avions de nouvelle génération.

Ce cap est en premier lieu le symbole d’un héritage car la propulsion nucléaire française est à mettre au crédit d’une détermination politique qui a permis le lancement en 1955 du projet de sous-marin nucléaire Q244. C’est ensuite la détermination du temps long et l’audace, incarnée en particulier par l’ingénieur Jacques Chevallier puis l’esprit pionnier des atomiciens sous-mariniers qui ont exploité les premières installations nucléaires de propulsion de navires de la Marine française. C’est enfin la volonté de transmettre et de partager, génération après génération, les compétences et l’expérience acquises « au fil de l’eau » et « au fil des neutrons », qui a rendu possible l’accumulation progressive et rigoureuse de 500 années.réacteur.

Ce cap est également un symbole relatif : celui de l’expérience de la Marine nationale en matière d’exploitation nucléaire. À titre de comparaison, le groupe EDF, premier exploitant nucléaire au monde, avec 57 réacteurs en service en France depuis le raccordement au réseau du réacteur pressurisé européen (Evolutionnary Pressurizzed Reactor, EPR) de Flamanville, cumule plus de 2 500 années.réacteur. La Marine nationale est le deuxième exploitant nucléaire français, avec un « parc » de 12 chaufferies nucléaires embarquées dans le format à un porte-avions (deux réacteurs), six SNA et quatre SNLE. Grâce à son expérience et à l’image qu’elle renvoie, l’Institution bénéficie de coopérations régulières et étroites avec EDF, avec différents acteurs représentant la filière nucléaire civile tels que l’université des métiers du nucléaire (UMN) et le groupement des industriels français de l’énergie nucléaire (GIFEN). Cette crédibilité de la Marine nationale en qualité d’exploitant nucléaire est un héritage qu’il revient à chaque atomicien d’entretenir dans la durée.

Un peu d’histoire : une odyssée à la française

Avec la maîtrise de l’énergie nucléaire, les marins voient arriver la solution à bon nombre de problèmes rencontrés depuis l’invention de la propulsion navale mécanique. Retour sur les prémices de cette révolution.

Au début du XXe, les sous-marins doivent fréquemment naviguer en surface pour recharger leurs batteries. Cette vulnérabilité est de surcroît aggravée par une faible vitesse en plongée et une autonomie limitée par la taille du réservoir de carburant. En 1942, le premier réacteur à fission nucléaire va changer la donne. Sous la férule de l’amiral Hyman George Rickover, le programme de propulsion nucléaire permet, dès 1955, à la marine américaine de lancer son premier sous-marin nucléaire d’attaque, le Nautilus. Cinq ans plus tard, le premier navire de surface nucléaire, le croiseur Long Beach entre en service, suivi par le porte-avions nucléaire Enterprise. Les avantages sont indéniables. L’autonomie, elle, n’est plus limitée que par l’approvisionnement en vivres et le besoin de repos de l’équipage. Le gain de place : plus de réservoir de carburant de propulsion, il est donc possible d’embarquer plus de munitions ou de carburant aviation pour les portes-avions. Pour les sous-marins, c’est encore plus net, il n’est plus nécessaire de faire surface pour recharger les batteries, la vitesse en plongée est multipliée par deux par rapports aux « classiques » et le navire peut tenir l’allure sous l'eau pendant de nombreuses semaines. Enfin, le réacteur fait très peu de bruit.

Réacteurs tricolores

En France, le projet Q244 - un sous-marin équipé d’un réacteur à l'uranium naturel et à l'eau lourde - est abandonné du fait de son poids et de sa taille inadaptés pour un bâtiment de ce type. En 1959, un programme de sous-marins à propulsion nucléaire est lancé, visant à contrôler l'ensemble de la conception et de la réalisation. La France obtient des Américains de l’uranium enrichi, uniquement pour mener ses expérimentations de mise au point d’un prototype à terre (PAT) de réacteur à eau pressurisée, seul modèle de réacteur suffisamment compact pour être embarqué. L’expérimentation est menée par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) et le prototype entre en service en 1964 sur le site de Cadarache. Il va permettre la mise au point d’un réacteur nucléaire opérationnel. En parallèle, la construction du sous-marin nucléaire lanceur d’engins Le Redoutable a débuté. Ne reste plus qu’à produire de l’uranium enrichi. C’est le cas à partir de 1964, avec l’ouverture de l’usine d’enrichissement d’uranium de Pierrelatte. En 1971, Le Redoutable entre en service, la propulsion nucléaire navale française est en marche.

1948 : Premier réacteur nucléaire de recherche français.

1964 : Divergence du prototype à terre (PAT). Premier réacteur européen à eau légère pressurisée.

1971 : Admission au service actif du premier SNLE Le Redoutable.

1974 : Divergence de la chaufferie avancée prototype (CAP), sur le site de Cadarache.

1983 : Admission au service actif du premier SNA de type Rubis.

1999 : Premiers essais à la mer du porte-avions Charles de Gaulle.

2006 : Lancement du programme Barracuda (SNA).

ALNUC - Maîtrise des risques : "Intégrer l’équipe de France du nucléaire"

Publié le 09/07/2025

En 1999, le porte-avions Charles de Gaulle est armé pour ses premiers essais. Le jeune enseigne de vaisseau Sébastien Rosier fait partie de l’équipage en tant qu’ingénieur de quart atomicien.

Cette expérience forge en lui une solide connaissance technique du navire où il reviendra plus tard comme chef de service puis commandant-adjoint navire. Le contre-amiral (CA) Rosier occupe aujourd’hui les fonctions d’ALNUC. À ce titre, il coordonne les domaines de l’exploitation nucléaire, de la prévention, de l’environnement ainsi que celui de la sécurité classique afin de fixer la politique générale de la Marine. Défis capacitaires, futur porte-avions, maîtrise des risques, ALNUC répond au micro tendu par Cols bleus.

L’exploitation nucléaire est un domaine aussi bien civil que militaire, voyez-vous des défis communs à relever pour ces deux filières ?

Contre-amiral Sébastien Rosier : Dans ces deux filières, il y a un enjeu de renouvellement important des capacités, tant dans le domaine des technologies que dans celui des ressources humaines. Le secteur du nucléaire civil affiche un besoin de recrutement correspondant à 100 000 emplois à pourvoir dans la décennie à venir. La Marine n’est pas en reste. Alors que le renouvellement des sous-marins nucléaires d’attaque se poursuit, ce sont les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de troisième génération et plus encore le porte-avions de nouvelle génération (PA-NG) qui constituent deux défis capacitaires majeurs pour la Marine. L’impératif est de constituer puis former un équipage pour le nouveau porte-avions. Il devra monter en puissance jusqu’à son admission au service actif alors que le Charles de Gaulle n’aura pas encore cessé son activité opérationnelle.

Le recrutement des futurs atomiciens se fait-il en particulier en prévision du PA-NG ?

CA. S. R. : Oui, les futurs experts de l’équipage d’armement du PA-NG sont recrutés dès à présent. En effet, l’acquisition progressive des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de fonctions telles que maître-adjoint, chimiste ou instrumentiste, prend du temps. Par ailleurs, le recrutement se poursuivra pour générer l’équipage d’armement avec des atomiciens de propulsion navale (APN) et les spécialistes de la maîtrise des risques nucléaires (MRN) de tous niveaux d’emploi. Pour avoir eu la chance de le vivre à bord du Charles de Gaulle à la fin des années 90, je peux vous assurer qu’être membre de ce futur équipage d’armement est une perspective humaine, technique et professionnelle constituant une aventure hors norme !

La filière NUC Marine est riche d’une grande diversité de métiers et de savoir-faire, dans quels domaines ? Quelles sont les voies d’accès ?

CA. S. R. : Devenir atomicien de propulsion navale ou spécialiste de la maîtrise des risques nucléaires constitue une garantie d’exercer un métier d’excellence, en équipage, dans des environnements exceptionnels, et pour remplir des missions qui ont du sens. La première filière est composée des opérateurs et spécialistes nécessaires à la conduite des chaufferies nucléaires embarquées. Dans une logique de progression de carrière, elle offre aux marins la possibilité d’exercer différents métiers et de progresser, avec des spécialisations possibles vers des métiers d’expertise tels que chimiste ou instrumentiste du contrôle-commande. Le recrutement est ouvert en interne au sein des équipages de la flotte, en particulier à tous les BAT (brevetés d'aptitude technique). Plus récemment, ce recrutement a été également ouvert aux candidats externes. Avec le bac en poche, il est possible de candidater à l’une des deux formations spécifiques proposées par l’École des applications militaires de l’énergie atomique. Certains diplômes de l’enseignement supérieur permettent aussi de s’engager pour devenir atomicien, en tant qu’officier marinier, ou officier.

Comment abordez-vous la maîtrise des risques en tant que responsable de la sécurité et la santé au travail ?

CA. S. R. : La maîtrise des risques repose sur des dispositions adaptées dans différents domaines technique, organisationnel, humain. Dans la Marine, où nous exploitons certes des réacteurs nucléaires, mais où nos marins sont également potentiellement confrontés à d’autres risques de nature industrielle lors des arrêts techniques, nous devons appendre et veiller en permanence à prendre en compte et gérer ces risques. Dans ce contexte, nous sommes particulièrement vigilants aux facteurs organisationnels et humains (FOH) qui demeurent la cause directe de trop nombreux incidents voire accidents. Mais compte tenu de son expérience dans le domaine des chantiers navals, la Marine s’appuie sur une solide culture de sûreté nucléaire et plus largement sur une culture de la sécurité industrielle. Cette culture constitue un patrimoine immatériel qu’il est important d’entretenir, en particulier à travers l’analyse objective et la diffusion large du retour d’expérience. Nos échanges réguliers avec nos partenaires industriels, au premier rang desquels les industriels de la construction et de la maintenance navale, mais aussi EDF par exemple, nous rapellent parfois à l’humilité face à l’imprévu. Ils montrent également notre excellence et notre maturité dans

ce domaine, si crucial, de la maîtrise des risques.

Quels sont les liens entre l’industrie nucléaire civil et la Marine ?

CA. S. R. : Les liens sont nombreux et permanents. Ils s’inscrivent d’abord dans l’action du service de soutien de la flotte SSF, qui assure le maintien en condition opérationnelle des bâtiments à propulsion nucléaire en s’appuyant sur des contrats avec les acteurs industriels.

Dans le cadre des programmes d’armement, ce sont les équipes « programmes » de l’état-major de la Marine qui œuvrent avec la DGA auprès des industriels.

Par ailleurs, les échanges entre la Marine nationale, le service technique (STXN – CEA, DGA marine) et l’industrie s’inscrivent également dans le temps long, tout d’abord avec EDF au sein d’un comité de direction du retour d’expérience dans tous les domaines (conception, exploitation, gestion de crise, etc.).

Plus récemment, une nouvelle dynamique d’échanges entre le ministère et l’industrie se développe au sein du groupement des industriels français de l’énergie nucléaire (GIFEN). L’objectif est que les activités de défense soient prises en compte au sein de la dynamique de relance nationale du domaine nucléaire.

Se former au nucléaire, un savoir-faire inégalé

Publié le 10/07/2025

Depuis 1956, l’École des applications militaires de l’énergie atomique (EAMEA) forme chaque année des civils et des militaire dans le domaine du nucléaire. La formation exigeante et unique offre aux étudiants un savoir-faire reconnu à l’international.

« L’EAMEA est la porte d’entrée du nucléaire. Chaque personne qui exploitera une installation nucléaire doit y passer.» Le ton est donné par le commandant de l’école, le capitaine de vaisseau (CV) Yann Archinard. Créée pour répondre aux ambitions stratégiques de la France en matière de dissuasion, l’EAMEA forme l’ensemble du personnel intervenant sur des programmes nucléaires militaires. Matelot, amiral, infirmier, ingénieur civil et industriels, tous passent par cette école. En moyenne, 1 200 stagiaires de niveau bac +2 à bac +6 sont formés dans l’une des 50 spécialités, de la propulsion à l’armement en passant par la maîtrise des risques nucléaires : « Vous devez être spécialiste de la physique nucléaire, de la neutronique, mais aussi comprendre comment fonctionne la machine, pourquoi elle est ainsi conçue pour en assurer la maintenance et la sûreté », souligne le CV Archinard. L’EAMEA est la seule école à délivrer une formation dans les trois domaines en un même lieu. Après la formation théorique, les élèves s’entraînent sur simulateur et font leurs premières armes dans la conduite d’un réacteur.

Une école proche des industriels et exploitants nucléaires à Cherbourg

Diplômé de l’école des Mines de Saint-Étienne en « Génie des installations nucléaires » et après avoir passé quelques années dans l’industrie civile, l’enseigne de vaisseau de première classe Jean décide de rejoindre la Marine en 2021. « J’avais eu des échos positifs de l’école. Le personnel qui en sort est reconnu pour avoir une haute expérience et connaissance du domaine », explique-t-il. Le défi technique, le parcours engageant et son inclination pour la science de l’atome l’ont attiré dans cette voie. De spécialité énergie (ENERG), il poursuit depuis bientôt deux ans le cours d’ingénieur de quart dans le but d’accéder aux fonctions de chef de secteur à bord du porte-avions Charles de Gaulle.

Élève en deuxième année de BTS maintenance et production du nucléaire, Valentine, quant à elle, explique : « je souhaitais poursuivre mes études et entrer dans la Marine. Le BTS en partenariat avec la Marine alliait les deux puisqu'on est sous statut militaire dès la première année ». Une fois sa formation validée, elle pourra signer un nouveau contrat d’engagement de huit ans – dans les forces sous-marines – puis être admise rapidement au brevet supérieur, espère-t-elle.

Toujours dans un souci de proximité avec les acteurs historiques de la propulsion nucléaire, qu’ils soient étatiques (le Commissariat à l’énergie atomique) ou industriels (TechnicAtome), l'EAMEA dispose aussi d’une antenne à Cadarache dans le Sud de la France. Les stagiaires y réalisent une partie de leur formation pratique.

Paroles de marins

Maître principal Tristan, maître adjoint chaufferie avant sur le porte-avions Charles de Gaulle

«En huit ans sur le Charles, j’ai occupé plusieurs postes : opérateur réacteur puis rondier atomicien chaufferie. Je vérifiais le bon fonctionnement des installations dans la zone de sécurité nucléaire et supervisais la conduite de mon opérateur. Électrotechnicien de spécialité, je me suis spécialisé comme instrumentiste chaufferie. Je devais m’assurer que les différents capteurs qui entourent le réacteur ainsi que les systèmes automatisés fonctionnent correctement afin d'être en mesure d'effectuer un arrêt d'urgence.

Supervision et planification des travaux de maintenance des chaufferies dans leur ensemble et formation des équipes sont actuellement mes principales fonctions. Dernièrement, nous avons réalisé plusieurs décharges de vapeur pour vérifier que nous avions les débits nécessaires pour refroidir le réacteur en urgence. Le porteur doit être disponible à 100 % pour les différents systèmes nécessitant de la vapeur, comme la propulsion ou les catapultes. »

Lieutenant de vaisseau Juliette, chef du service propulsion sur SNLE

«Un sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE) est comparable à un village d'une centaine de personnes qui doivent se déplacer discrètement sous l'eau et être à la fois capable d'envoyer des missiles stratégiques dans l'espace. En tant que chef de service propulsion, je suis responsable de la mise en œuvre de la machine, de sa conduite, de son maintien en condition et des marins qui s’en occupent. La responsabilité de la propulsion commence dès le collecteur de sortie de la vapeur secondaire issue du compartiment réacteur. Cette vapeur motrice d’origine nucléaire est utilisée pour la propulsion normale et pour notre autonomie électrique. Le reste de la machine est dédié à notre manœuvrabilité et à la production d’eau. Je suis également ingénieur de quart. Je conduis la machine, le réacteur nucléaire, et l’usine électrique à la mer, appuyée par deux opérateurs spécialistes et deux rondiers, atomiciens également. C’est un milieu complet et polyvalent, qui sollicite des connaissances globales en physique et en sciences industrielles.»

Médecin principal Sébastien, médecin à bord d’un SNLE

«Je suis dans la Marine depuis septembre 2022. Durant l’internat de médecine générale, nous effectuons des stages et ayant en tête de faire médecin de Marine, j’ai choisi le service médical de l’ESNA à Toulon. J’ai été alors encadré par trois médecins exceptionnels qui restent encore des exemples pour moi. Leur formation, leurs compétences, le contexte des missions, tout m’attirait. Les infirmiers que j’ai pu rencontrer, qui sont en autonomie sur SNA, parlaient aussi avec enthousiasme de leur métier. Ils m’ont vraiment tous donné envie de les rejoindre. A bord du sous-marin, nous sommes trois dans l’équipe médicale : un médecin, un infirmier anesthésiste et un infirmier responsable des mesures des doses radioactives (grâce au dosimètre). Dans un premier temps, nous devons nous assurer que tout le monde est apte à évoluer dans un milieu très isolé avec des risques multiples. A bord, notre mission est de prendre soin de l’équipage (chirurgie, soins dentaires, radiologie, examens biologiques et également prise en charge psychologique) dans la limite de nos moyens. Nous devons aussi surveiller l’atmosphère, la qualité de l’eau et conseiller le commandement sur ces

domaines. »

Le porte-avions nucléaire, un instrument de puissance incomparable

Publié le 11/07/2025

Entretien avec le capitaine de vaisseau (CV) Georges-Antoine Florentin, commandant du porte-avions Charles de Gaulle.

Quels sont les avantages stratégiques de la propulsion nucléaire ?

CV G.-A. F. : L’autonomie et la capacité à durer à la mer font partie des avantages d’une marine hauturière comparée à une marine contrainte d’opérer à proximité de points d’appui. En tant que commandant, je n’ai ni à me soucier du plein, ni de ma consommation pour la propulsion. Le porte-avions (PA) peut naviguer à vitesse élevée pendant plusieurs jours sans difficultés. Une allonge qui procure un avantage tactique certain, celui de la mobilité. Le porte-avions parcourt 1 000 km par jour, ce qui lui permet de se repositionner d’un théâtre à un autre sans être contraint par un train logistique important. La liberté de manœuvre en temps de guerre permet d’être au bon endroit au bon moment et de faire peser l’incertitude chez l’adversaire.

Avez-vous un exemple éloquent ?

CV G.-A. F. : En 2021, une frégate et un sous-marin russes nous attendaient alors que nous rentrions en Méditerranée par le canal de Suez. Nous avions besoin de mettre en œuvre nos aéronefs. La mobilité et l’endurance conférées par la propulsion nucléaire nous ont permis de nous déplacer et « d’essouffler » la frégate qui, au départ, cherchait à contraindre notre cinématique.

Vous parlez d'une "équipe de France du porte-avions nucléaire", qu'entendez vous par là ?

CV G.-A. F. : Il s’agit de toutes les personnes qui permettent à la France de disposer de cet instrument de puissance incomparable qu’est un porte-avions nucléaire. Il permet d’obtenir la supériorité aéromaritime, c’est-à-dire qu’il est capable de projeter la puissance aérienne au cœur du territoire de l’adversaire et ainsi avoir une action décisive. Si le PA est mis en œuvre par un équipage de 1 800 marins, il a besoin du soutien de tout un écosystème autour du bateau. Il y a bien entendu l’état-major de la force d’action navale, l’état-major de la Marine, le service de soutien de la Flotte et puis les industriels, qui permettent de maîtriser et entretenir cet outil. Sans ces experts, la France ne pourrait pas mettre en œuvre le Charles de Gaulle (CDG).

Cette expertise ne s’improvise pas. Les capacités industrielles pour concevoir, entretenir des chaufferies et les faire évoluer de génération en génération nécessitent un effort dans la durée qui résulte d'une volonté forte pour maintenir ces compétences. Il ne faut pas attendre qu’une génération soit partie à la retraite pour concevoir de nouvelles chaufferies nucléaires, car nous y perdrions notre savoir-faire. Le président de la République a fait le choix d’une propulsion nucléaire pour le porte-avions de nouvelle génération (PA-NG) pour entretenir ces savoir-faire de pointe, qui seront utiles pour les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins de 3e génération.

Quelles compétences pour mettre en œuvre la propulsion nucléaire navale ?

CV G.-A. F. : Techniquement et physiquement, le travail dans une chaufferie nucléaire est exigeant. Les marins doivent avoir un très bon niveau, être capables de comprendre le fonctionnement d’un réacteur et de conduire une chaufferie nucléaire. Le sujet du recrutement est fondamental et il commence à l’école. Il faut susciter chez les jeunes Français une appétence pour les sciences, les phénomènes physiques complexes afin de faire naître des vocations et former nos futurs atomiciens.

Quels sont les prochains défis ?

CV G.-A. F. : L’arrêt technique majeur du Charles de Gaulle et l’arrivée du PA-NG. Il est crucial d’augmenter le nombre d’atomiciens qui pourront servir sur l’un ou l’autre des porte-avions. Je peux témoigner de la fierté des marins qui servent sur le PA. Ce que l’on fait à bord est absolument extraordinaire. Ce bateau est vraiment addictif, et une fois que l'on y est passé, on a envie d’y revenir. Pourquoi ? Parce que c’est une aventure humaine unique.

La propulsion nucléaire sur le PA-NG

Fin 2020, le président de la République décide que le PA-NG sera équipé de deux chaufferies nucléaires. Sous la maîtrise d’ouvrage du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) et de la DGA, une nouvelle page de l’histoire de la propulsion navale est alors lancée, mais, contrairement au CDG qui est équipé de chaufferies K15 développées pour les SNLE, il est nécessaire de concevoir spécifiquement des nouvelles chaufferies – dites K22 – pour le PA-NG en raison de son tonnage (77 700 tonnes) et de ses besoins en puissance pour atteindre la vitesse de 27 nœuds. Le PA-NG doit s’adapter aux besoins d’un bâtiment de combat « tout électrique » équipé de trois moteurs électriques de propulsion et de trois rails de catapultes électromagnétiques. En outre, les K22 doivent stocker suffisamment d’énergie pour permettre au PA-NG de naviguer dix années pleines entre deux arrêts techniques majeurs. Les travaux de réalisation ont été lancés dès 2024, en avance sur le reste du programme, pour tenir les délais de conception et permettre aux K22 d’intégrer la coque du PA-NG durant la décennie 2030.

CV Thibault

Lieutenant de vaisseau David

Chef du service chaufferies sur le porte-avions

"43 marins œuvrent dans mon service, tous des experts. Cette expertise est essentielle, car si le nucléaire est une véritable avancée technologique, il requiert un haut niveau de technicité pour une fiabilité à toute épreuve. La dernière mission Clemenceau a été remarquable en tout point mais ce qui nous a permis de partir cinq mois, c’est la disponibilité des chaufferies. Nous sommes revenus à Toulon aussi disponibles qu’à notre départ, nous étions en mesure de repartir dans la foulée. Il n’y a rien de magique, c’est grâce aux 350 marins du groupement navire qui ont travaillé d’arrachepied pour la disponibilité du bateau. Le moindre signal faible était traité pour que la mission continue. Ils ont réussi à faire la plupart des maintenances en autonomie, sans point d’appui hexagonal. 80 % des avaries ont pu être résolues grâce aux différentes compétences à bord et à l’ingéniosité française. "

A Marseille, les marins-pompiers sont prêts pour les feux de forêts

Publié le 11/07/2025

Deux mois. C’est le temps nécessaire aux marins-pompiers de Marseille pour se préparer, individuellement et collectivement, à la saison « feux de forêt ». Cette préparation va crescendo de fin mars à début juin. Elle s’est achevée par un exercice d’ampleur dans les calanques, avec un scénario rare : l’évacuation d’une calanque par voie maritime.

Sauvage et encaissée, la magnifique calanque de Sormiou est prisée des marcheurs et des amateurs de plages. Quelques Marseillais y vivent aussi à l’année. Si un feu se déclarait dans cette zone, il serait impossible d’évacuer les milliers de personnes qui la fréquentent durant la haute-saison par l’unique route étroite, à épingles, sans gêner les secours.

Le jour de l’exercice, le mistral souffle depuis plusieurs jours et a asséché la végétation, abondante après un printemps pluvieux. Une journée classée à risque dans le Parc national des Calanques. Une colonne de fumée s’échappe d’un sentier qui pénètre dans ce secteur du 9e arrondissement de Marseille : une voiture a pris feu près de l’entrée du chemin. Les premiers engins de secours sont à peine arrivés que le vent a déjà répandu l’incendie en profondeur.

Branle-bas de combat pour les marins-pompiers : le premier commandant des opérations de secours annonce à la radio que des renforts massifs sont nécessaires. Très vite, plusieurs groupes incendie feux de forêt (GIFF) composés de camions-citernes tout-terrain dédiés aux feux de végétation investissent le secteur. Un GIFF protège un groupe d’habitations de manière préventive ; deux autres couvrent une parcelle arborée, pendant que les informations sur l’évolution du feu remontent par radio.

Un officier positionné sur un point haut communique avec un Canadair et un Dash, avions bombardiers d’eau de la Sécurité civile appelés en renfort. Ils tournent, repèrent leurs axes avant de larguer sur des points ciblés. C’est malheureusement insuffisant.

La mer, seul échappatoire

Face à l’évolution du feu et des fumées massives, la préfecture maritime de la Méditerranée est contactée : il faut évacuer les occupants par la mer. Le CROSS Méditerranée réquisitionne des bateaux publics et privés, conformément aux dispositions du plan ORSEC * maritime. Un officier marin-pompier, depuis une embarcation de secours, coordonne des norias opérées par le Bataillon, la police municipale ou le Parc. Rapidement, les « calanquais » sont mis en sécurité à bord des navires qui ont afflué.

Coordonner les secours à terre, en mer et dans les airs : tel est l’enjeu de cet exercice pour le Bataillon, le CROSS MED et les acteurs de la chaîne de secours. Un scénario contraignant mais réaliste : de telles évacuations ont déjà eu lieu lors de feux dramatiques autour de Marseille. Les marins-pompiers sont parés. l

Maître principal Clément, atomicien sur sous-marin nucléaire lanceur d’engins

Publié le 11/07/2025

Un sens de l’engagement constant. Attiré très tôt par l’Institution, le maître principal Clément a rejoint la Marine en 2012. Depuis 13 ans, ce Brestois évolue dans les forces sous-marines en tant qu’atomicien. Il est aujourd’hui chef du compartiment zone arrière sur sous-marin nucléaire lanceur d’engins.

Lorsqu’on demande au maître principal (MP) Clément pourquoi il s’est spécialisé dans le nucléaire, un domaine difficile à appréhender, il répond naturellement que l’on « craint ce qu’on ne connaît pas ». Cette maxime populaire ne l’a pas effrayé. À 17 ans, il découvre la Marine en effectuant une préparation militaire Marine. La même année, il décroche son baccalauréat. « Rejoindre le civil n’évoquait rien de concret pour moi. J’ai eu la possibilité d’intégrer une école d’ingénieurs mais j’avais envie de travailler et de m’engager dans la Marine. Et puis avec un père marin cuisinier, le cadre militaire ne m’était pas totalement inconnu ». Un bon classement dans les PMM lui permet d’être réserviste comme fusilier marin sur la base de l’île Longue pendant deux ans, en parallèle d’un IUT. Une enceinte militaire qu’il ne quittera plus vraiment puisqu’il rejoint les forces sous-marines à l’issue de son brevet d’aptitude technique énergie nucléaire (ENERGNUC) : « Je ne pensais pas qu’avec mon niveau d’étude je pouvais envisager cette carrière ».

Pendant trois ans, le MP Clément réalise deux cycles opérationnels sur Le Terrible et contribue aux essais du Triomphant : « Participer aux lancements opérationnels a représenté des moments marquants. Nous sommes dans le concret lorsqu’on voit ce système fonctionner ». Il passe le brevet supérieur en 2016. S’ensuit une formation à l’École des applications militaires de l’énergie atomique (EAMEA) puis un pré-embarquement à l’école de navigation sous-marine de Brest pour se spécialiser sur sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE). En tant qu’atomicien, il choisit de se spécialiser dans la propulsion et de travailler sur le traitement de la vapeur. « On peut comparer un réacteur nucléaire à une bouilloire thermique. On produit de l’eau chaude qui se transforme en vapeur et qui fait tourner les installations mécaniques. » Odeurs de ferraille, températures qui dépassent parfois les 55°C, vapeurs d’huile, un quotidien qui, au premier abord, ne fait pas rêver. C’est pourtant l’environnement dans lequel il évolue avec plaisir dans le SNLE. Assis derrière le pupitre, il contrôle l’état de la chaufferie, le bon fonctionnement des auxiliaires, dans le but de pouvoir réagir au plus vite en cas d’avarie. Un poste d’opérateur machine auquel il ne restera pas longtemps car il évoluera rapidement vers les fonctions de chef de compartiment zone arrière (COMPARS) où il sera responsable de la propulsion et de la production d’électricité du sous-marin. Le racteur offre, en effet, au une « indépendance énergétique et une autonomie maximale ». Le métier d’atomicien est très exigeant et nécessite une forte implication. Il œuvre, avec le reste de l’équipage à l’autonomie stratégique de la France. Pourtant, le maître principal Clément ne changerait de métier pour rien au monde. « À force de travail on peut y arriver, la preuve, je suis aujourd’hui atomicien sur SNLE », conclut le maître principal.

Parcours

2012 : Entrée à l’École de maistrance spécialité ENERGNUC

2013-2016 : Affectation sur les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) Le Terrible et Le Triomphant

2016-2018 : Brevet supérieur adapté – atomicien de propulsion navale (APN)

2018-2023 : Atomicien sur le SNLE Le Vigilant

2023-2025 : Gestionnaire du personnel sous-marinier

2025 : Retour en circuit opérationnel en tant qu’atomicien sur SNLE

Focus : Atomicien

Sur sous-marin ou porte-avions, l’atomicien de propulsion navale est expert de la conduite de réacteur nucléaire et des installations techniques associées de propulsion et de distribution d’énergie d’un navire à propulsion nucléaire. Après l’obtention de son brevet supérieur, l’atomicien pourra assurer la maintenance préventive et corrective des équipements de production, de transformation et de distribution d’énergie et la conduite d’une chaufferie nucléaire.

Meilleur souvenir ?

“ Lors de ma première mission, j’étais le plus jeune de mon carré, le « bidou ». À ce titre, il m’incombait de maintenir la bonne humeur à bord. On approchait de la période de Noël et avant de partir, dans le secret de l’équipage, je me suis permis de contacter les conjoints des marins pour recueillir des cadeaux en prévision des fêtes. Je les ai cachés à bord et le matin du 25 décembre, sous la mer, j’ai déposé chaque cadeau dans les bannettes de l’équipage. Certains m’appellent encore aujourd’hui « bidou ». Je pense les avoir marqués. “

Division navale d’Extrême-Orient : le croiseur Tourville en Indochine

Publié le 04/07/2025

Entre janvier 1946 et novembre 1947, le croiseur Tourville effectue deux missions de plusieurs mois en Indochine où il participe aux opérations contre les forces du Vietminh. Ses huit canons de 203 mm assurent l’appui feu lors d’opérations interarmées et le bâtiment contribue à la mission de surveillance maritime le long des côtes.

Le Tourville est un croiseur lourd de 10 000 tonnes de la classe Duquesne admis au service actif en 1929. Il passe la majeure partie de la deuxième guerre mondiale immobilisé à Alexandrie en Egypte avant de rejoindre l’Asie et les Forces maritimes d’Extrême-Orient (FMEO). Le vice-amiral commandant les FMEO y dispose de trois grands adjoints : le contre-amiral commandant la division navale d’Extrême-Orient (DNEO), le contre-amiral commandant la Marine en Indochine et le commandant de l’aéronautique navale. Le Tourville est ainsi intégré à la DNEO, parfois surnommée la « Marine en blanc » en opposition avec « la Marine kaki » du commandant de la Marine en Indochine en charge des opérations fluviales grâce à la force amphibie marine Indochine (FAMIC). In fine, environ 8 000 marins servent au quotidien sur ce théâtre. Le croiseur y retrouve ses sister-ships Suffren et Duquesne et porte à plusieurs reprises la marque du contre-amiral de la division navale d’Extrême-Orient.

Entre les deux déploiements effectués par le croiseur, le contexte évolue notablement. Si en 1946 des tensions existent avec les groupes communistes menés par Ho Chi Minh, l’opposition militaire du Vietminh n’apparaît qu’en fin d’année. Le Vietminh déclenche le 19 décembre 1946 de multiples attaques coordonnées dans la région de Hanoï dans le Tonkin ce qui marque le début du conflit.

Début 1946, l’objectif français est avant tout de reprendre pied au Tonkin, dans le nord du pays. Les troupes chinoises ont été chargées du désarmement des forces armées japonaises qui ont capitulé en août 1945 et il est indispensable de relever les soldats de Tchang Kaï-Tchek. Dans le cadre de l’opération Ben-Tré, le général Leclerc organise le débarquement à Haiphong de 20 000 hommes transportés depuis Saigon en deux convois, escortés par cinq bâtiments dont le Tourville. Les marsouins de la 9e division d’infanterie coloniale et les fusiliers-marins de la brigade marine d’Extrême-Orient débarquent le 8 mars sous le feu des Chinois qui ne semblent malheureusement pas avoir été prévenus de l’opération. Durant toute sa présence en Indochine, le Tourville sera régulièrement utilisé pour assurer l’escorte des troupes entre les différentes zones mais aussi pour les transporter directement.

Quand les 203 mm donnent le ton

Après le coup de force Vietminh en décembre 1946 et le début des combats, le Tourville débute une nouvelle phase de son engagement. Il participe ainsi aux opérations de dégagement de la ville de Tourane du 20 décembre 1946 au 17 janvier 1947 et assure une partie de l’appui-feu en soutien aux troupes débarquées. Sur cette période, 57 coups de canons de 203 mm sont délivrés et 436 de 75. À l’issue et jusqu’au 4 février, Le Tourville appuie la progression des forces terrestres vers Hué le long de la route coloniale no1, débarquant même sa section de plage sur la plage de An Cu puis sur celle de la baie de Chon May. Le 27 mars, l’opération Gaston le mène dans le Nord Annam, dans la région de Dong Hoi en compagnie de plus d’une dizaine de navires dont le porte-avions Dixmude, le croiseur Duquesne et les avisos coloniaux Dumont d’Urville et Savorgnan de Brazza. Deux débarquements amphibies simultanées distants de 30 km sont conduits afin de reprendre possession de la bande côtière, ce qui sera réalisé le 6 avril après la jonction des deux colonnes. À travers ces différentes actions, le corps expéditionnaires français en Extrême-Orient (CFEO) démontre sa maîtrise des opérations amphibies en autonomie et développe son savoir-faire interarmées.

Épilogue

La dernière mission du Tourville qui sera également l’ultime de la Marine en Indochine est la surveillance maritime (SURMAR) des 2500 km de côtes indochinoises. Principalement à l’aide de jonques traditionnelles en bois, le Vietminh relie les zones rebelles entre elles et les approvisionne en armes, en vivres mais aussi en troupes. Les FMEO organisent ainsi trois secteurs de SURMAR (le Tonkin, l’Annam et la Cochinchine-Cambodge), secteurs sous les ordres d’une autorité à terre. En janvier 1947, l’amiral d’Argenlieu, haut-commissaire, fait d’ailleurs de la surveillance maritime une des priorités de la Marine.

Le Tourville appareille de Saigon le 15 novembre et fait route vers la métropole, atteignant Toulon le 11 décembre puis Brest où il sera désarmé à son arrivée. La guerre en Indochine elle se poursuivra jusqu’en juillet 1954, date à laquelle les accords de Genève seront signés.