Histoire de l'Aéronautique navale

Publié le 10/05/2025

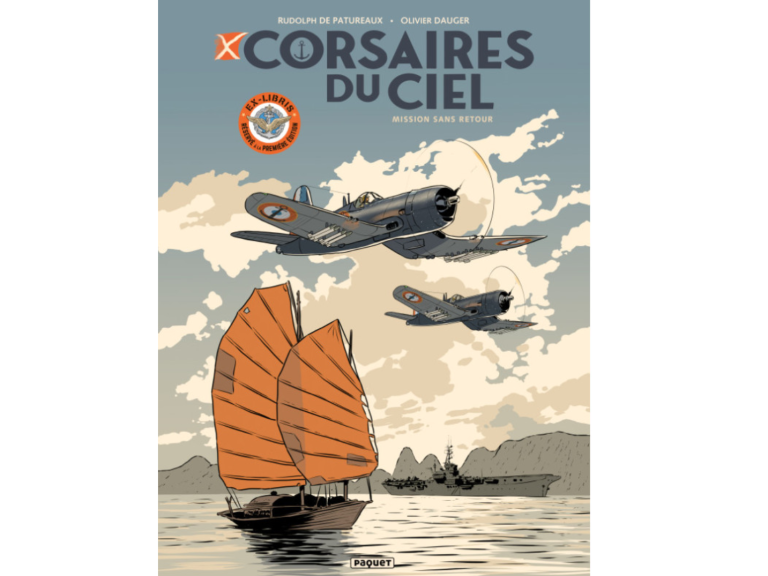

Automne 1953, Tonkin. Les obus pleuvent, les balles sifflent dans le ciel d’Indochine. Depuis le porte-avions Arromanches, les avions de la Flottille 11F décollent et appontent. Ils reviennent, parfois la carlingue criblée de balles, certains ne rentreront jamais.

Automne 1953, Tonkin. Les obus pleuvent, les balles sifflent dans le ciel d’Indochine. Depuis le porte-avions Arromanches, les avions de la Flottille 11F décollent et appontent. Ils reviennent, parfois la carlingue criblée de balles, certains ne rentreront jamais. Si le conflit exacerbe les rancoeurs et la violence, il favorise aussi l’esprit d’équipage et la fraternité d’armes. Dans un style classique, avec un coup de crayon précis, Olivier Dauger donne vie au récit d’un ancien réserviste dans la Marine, l’historien Rudolph de Patureaux. Les dialogues sont crus et plongent le lecteur dans le quotidien harassant des pilotes de l’aéronautique navale et la dure réalité de la guerre d’Indochine.

Corsaires du ciel, missions sans retour (tome 1), textes de Rudolph de Patureaux et dessins d’Olivier Dauger,

Paquet, 48 p., 14,50 €.

Un amour abyssal

Publié le 12/05/2025

Oreille d’or dans un sous-marin de la Royal Navy, Adrian Ramsay espionne les bruits de la mer avec une délectation inaltérée. Ayant appris la mort de son père à la fin d’un déploiement, la jeune femme demande à repartir immédiatement en mission.

Oreille d’or dans un sous-marin de la Royal Navy, Adrian Ramsay espionne les bruits de la mer avec une délectation inaltérée. Ayant appris la mort de son père à la fin d’un déploiement, la jeune femme demande à repartir immédiatement en mission. Elle est envoyée en France à Brest pour un échange professionnel avec des marins français : deux jours qui vont faire basculer sa vie, grâce à la rencontre d’un homme hors norme, Abel, à la sensibilité décuplée par sa cécité. Fascinée par l’univers du silence gorgé de tensions des sous-marins, la romancière Emmanuelle Favier imprime à son opus une étrangeté très hitchcockienne. Une atmosphère moite et angoissante enveloppe cette histoire d’amour violente entre deux âmes blessées, incapables de se sauver l’une l’autre.

Écouter les eaux vives d’Emmanuelle Favier,

Albin Michel, 352 p., 20,90 €.

Coeurs Noirs 2

Publié le 08/05/2025

Dans la continuité de la première saison, la série retrace l’évolution d’un groupe de forces spéciales françaises en Irak, à la veille de la bataille de Mossoul, en octobre 2016. Pour cette deuxième saison, changement de réalisateur puisque c’est Frédéric Jardin qui est à la manœuvre. Les spectateurs retrouveront Roques, Adèle, Martin, Paco, Split ou encore Sab. Spoiler alert, celle-ci a été enlevée à la fin de la saison 1.

Pour aider le commando à la sauver, le tireur d’élite Bijoux, et l’opérateur cynothechnique Kevlar, accompagné de son chien Tyson, sont envoyés en renfort.

La série alterne entre deux points de vue : celui de Sab – prisonnière de Zaïd, émir de Daesh – qui cherche par tous les moyens à s’enfuir, et celui du groupe qui tente coûte que coûte de la sauver. Pour la libérer, la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) s’en mêle, ce qui ne plaît guère aux personnages qui veulent libérer leur coéquipière. Parviendront-ils à sauver Sab ?

Avant le tournage de cette deuxième saison, les acteurs ont réalisé un stage avec des commandos marine et cela se ressent (cf. Cols bleus 3125). L’exécution des gestes est précise : de l’évolution en milieu tactique aux techniques du maître-chien pour du repérage sur zone. Nous sommes au plus proche de la réalité. Le pari de montrer les forces spéciales sans tout le faste à l’américaine est réussi.

Hausse des tarifs douaniers : quels impacts sur le monde ?

Publié le 13/05/2025

Si vous ne maîtrisez pas encore toutes les subtilités de la hausse de droits de douane imposée récemment par le gouvernement des États-Unis d’Amérique, le podcast ECHO, produit et réalisé par le Centre d’études stratégiques de la Marine (CESM), tombe à pic.

Cyrille P. Coutansais, directeur de recherche au CESM est l’invité de l’épisode 73. Il décrypte les conséquences géopolitiques et maritimes de cette offensive douanière, en répondant à de nombreuses questions : le retour à un protectionnisme américain est-il vraiment si nouveau ? Cette hausse des taxes douanières répond-elle à une stratégie industrielle ou se veut-elle un nouvel outil de puissance politique ? Quel en sera l’impact sur l’économie de l’Union européenne et comment rebat-elle les cartes de la mondialisation ? En agissant de la sorte, le président Donald Trump est-il en train de dessiner de nouvelles lignes de fracture ? Enfin, quelles seront les conséquences sur le trafic maritime ? Avec ce podcast, le CESM plonge au coeur de l’actualité. Un outil indispensable pour mieux comprendre le monde, sur et en-dehors des océans.

À écouter sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer et Soundcloud

Mission Jeanne d'Arc : de la formation à l'action

Publié le 20/05/2025

Le 24 février, le groupe Jeanne d’Arc a quitté le port de Toulon pour une mission de cinq mois.

De l’Atlantique, à la mer du Nord en passant par les Antilles et le golfe du Mexique, les 800 militaires embarqués, dont 640 marins, participeront à la lutte contre les trafics illicites en mer, à la protection des populations en cas de crise majeure, et au renforcement de l’interopérabilité avec les marines et les armées partenaires. Retour en images sur la première partie de ce déploiement emblématique.

Le MICA Center, au service de la sûreté maritime

Publié le 06/05/2025

Pour la sixième année consécutive, le MICA Center a publié son bilan annuel sur la sûreté des espaces maritimes. Peu connu du grand public, cette structure est un rouage clé entre la Marine et l’industrie maritime.

Basé à Brest et placé sous l’autorité directe du sous-chef d’état-major opérations de l’état-major de la Marine (ALOPS), le Maritime Information Cooperation & Awareness Center (MICA Center) est le centre de sûreté maritime de la Marine nationale. Il est le centre français d’analyse et d’évaluation de la situation de sûreté maritime mondiale. Sept jours sur sept, 24 heures sur 24, le MICA Center recense, analyse et alerte sur les événements affectant la sûreté maritime mondiale grâce au travail collaboratif de sa trentaine d’experts issus de la Marine nationale et des marines des pays partenaires. Par ses échanges avec les nombreux centres maritimes ou agences répartis dans le monde entier, il entretient des liens étroits et suivis avec la communauté maritime mondiale. Il est aussi le trait d’union entre la Marine et l’industrie maritime.

Bilan 2024

Le 4 février dernier, le MICA Center a publié son bilan annuel sur la sûreté des espaces maritimes. Il recense et caractérise les événements relevés au cours de l’année 2024 affectant la sureté maritime dans le monde. Il dresse ainsi un état des lieux détaillé et propose une analyse inédite de l’évolution des menaces maritimes.

Ce bilan résulte d’un travail collaboratif et agrège notamment les analyses régionales des états-majors des différentes zones maritimes françaises, ainsi que celles des principaux partenaires du MICA Center, comme les Information Fusion Centres (IFC) de Singapour et du Pérou, le Centre opérationnel de la marine brésilienne (COMPAAz), le Centre régional de fusion d’information maritime de Madagascar (CRFIM), du Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (MAOC-N) et France Cyber Maritime.

Dans un contexte de tensions internationales accrues, marqué par les guerres en Ukraine et au Proche-Orient, les conflits armés terrestres débordent de plus en plus vers les espaces maritimes, avec des conséquences sur la liberté de navigation et la sécurité des infrastructures portuaires. En mer Rouge et dans le détroit de Bab-el-Mandeb, les attaques répétées des rebelles houthistes (124 navires ciblés dont sept sévèrement touchés au cours de l’année avec plus de 700 munitions utilisées incluant missiles balistiques, de croisière et drones), ont contraint le trafic maritime à se rediriger massivement via le cap de Bonne-Espérance (le trafic en mer Rouge s’est effondré de 60 %). Autour de la mer Noire, les infrastructures portuaires ukrainiennes ont été particulièrement endommagées et le risque de mines dérivantes reste toujours palpable. Enfin le développement massif d’une dark fleet, comprenant près de 700 tankers au profit de l’export de produits pétroliers russes sanctionnés, présente un enjeu de sécurité et de sûreté maritime.

Le retour de la piraterie et augmentation du narcotrafic

La piraterie, après plusieurs années de recul, connaît une réelle recrudescence (+110 % en un an avec 60 événements répertoriés), en particulier au large de la Somalie où le nombre d’incidents a plus que doublé. Elle reste également toujours présente dans le golfe de Guinée dans une zone restreinte entre l’île de Bioko, Sao-Tomé et la Guinée équatoriale. Le brigandage demeure également un problème persistant dans les détroits de Singapour (63 événements), le golfe de Guinée (26 événements) et les Caraïbes (124 événements), alors que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), menace toujours la sécurité alimentaire de populations dépendant de leurs ressources halieutiques, notamment en Afrique de l’Ouest et dans l’océan Indien.

Enfin, le narcotrafic atteint des niveaux records, avec plus de 2 700 tonnes de cocaïne produites par la seule Colombie cette année, plus que la production mondiale observée en 2023. Une telle production, couplée à la saturation du marché nord-américain, entraîne de fait une augmentation alarmante des flux de stupéfiants en provenance d’Amérique latine. L’industrie maritime est en première ligne avec un impact indéniable au travers de la contamination des conteneurs et plus récemment de la narco-piraterie aux abords de la Colombie et de l’Équateur. Face à ces défis, le MICA Center continue d’assurer sa mission de surveillance, d’alerte et d’assistance aux acteurs de l’industrie maritime, en collaboration avec les principales autorités militaires françaises et ses partenaires internationaux.

Océan Arctique : la route du Nord-est, un défi trop grand pour la Russie ?

Publié le 06/01/2025

La route du Nord-est, évoquée depuis le xviie siècle par les navigateurs comme l’un des moyens les plus rapides pour joindre l’Europe et l’Asie, serait en passe de devenir une réalité, au service des ambitions géopolitiques de Moscou. La Russie deviendrait alors une plaque de transit indispensable entre Orient et Occident. C’est tout le trafic maritime mondial qui s’en trouverait bouleversé. Mais derrière les mythes, ce projet n’est-il pas trop ambitieux pour les moyens russes ?

Longue de plus de 3 500 miles, la route du Nord-est reliera la mer de Barents à la mer d’Okhotsk en passant par le détroit de Béring, longeant la côte nord de la Russie, longtemps laissée pour compte. Un premier mythe s’attache à mettre en avant « l’opportunité du changement climatique » de cette route maritime. En effet, l’Arctique est souvent mentionné comme l’un des territoires qui « bénéficieraient » d’une augmentation des températures à la surface de la planète, avec la fonte d’une partie des glaces qui empêchent la navigation au-delà d’une certaine latitude. Si, d’un point de vue purement météorologique, l’assertion peut se défendre – en effet, l’extension maximale de la calotte glacière arctique ne cesse de reculer sous l’effet du changement climatique, libérant a priori certaines zones de navigation dans les mers du Nord –, elle demeure hautement spécieuse si on la considère dans l’ensemble des conséquences climatiques.

En effet, la fonte des glaces marines s’accompagne dans cette région de deux phénomènes, l’un en mer et l’autre à terre, qui risquent de rendre la navigation dans la route du Nord-est tout aussi complexe : d’une part, en mer, la multiplication des phénomènes climatiques extrêmes. Il s’agit là d’un des effets principaux du changement climatique, observable dans toutes les zones de la planète : tempêtes, inondations massives, canicules et épisodes de chaleurs extrêmes ne cessent de se multiplier. Dans le Nord russe, l’accroissement des tempêtes de forte intensité risque ainsi de rendre la navigation tout aussi complexe et dangereuse que par le passé. D’autre part, à terre, la hausse des températures s’accompagne d’une fonte du pergélisol, entraînant une fragilisation des sols sur lesquels reposent jusqu’ici les infrastructures installées le long de ladite route. En 2020 à Norilsk, l’effondrement du sol au-dessus d’un réservoir de pétrole, causé par le ramollissement du pergélisol, entraîne une catastrophe écologique régionale. Ainsi les systèmes de balisage, les ports, terminaux de gaz naturel liquéfié (GNL) et autres systèmes destinés à assurer la navigation ou l’intermodalité de la route sont eux-mêmes directement menacés par le changement climatique, remettant très fortement en cause l’idée d’une « opportunité » liée à la fonte des glaces.

Cette donnée climatique induit surtout de la part de la Russie un besoin d’investissement absolument colossal pour faire face aux enjeux liés à ces phénomènes extrêmes qui ne cessent de s’accroître. Or, la Russie, sous sanctions économiques et privée d’un accès à de nombreuses technologies occidentales, n’a en réponse aucun autre choix que de se tourner vers son voisin chinois.

La présence toujours plus forte de la Chine

Plus que la Russie, c’est bien la Chine qui est intéressée par la route du Nord-est, avant tout pour des raisons économiques – raccourcir le trajet maritime Chine-Europe en évitant l’océan Indien et Suez – mais aussi, de manière plus lointaine, géopolitique avec un accès supplémentaire vers l’Ouest pour ses forces navales. La Chine regarde ainsi l’opportunité de cette route avec un intérêt sans cesse renouvelé, suivant notamment la dynamique des tensions avec Taïwan qui risquent de fortement compliquer le trajet des navires commerciaux chinois vers la mer de Chine méridionale. Les armateurs chinois sont ainsi friands de participations dans ce grand projet russe, comme en témoigne l’accord d’investissement infrastructurel signé en juin 2024 lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Cet accord va d’ailleurs bien au-delà de simples questions de trafic maritime puisque la Chine prévoit de devenir le principal pourvoyeur de technologies de contrôle du transit, y compris avec des constellations satellitaires en orbite basse pour les télécommunications en zone arctique.

Pour la Chine, autoproclamée « État voisin de l’Arctique » (near-Arctic state), s’implanter fermement dans les infrastructures russes, y imposer ses logiciels de contrôle de navigation, ses normes de télécommunications et la participation financière et technologique de ses entreprises d’État, revient à en détenir indirectement le contrôle. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Pékin a obtenu de Moscou une assistance technique pour la construction de brise-glaces à propulsion nucléaire, alors que celle-ci était jalousement gardée par Rosatom jusqu’ici.

Une nouvelle voie économique aux règles spécifiques

En prenant en compte les paramètres susmentionnés qui doivent relativiser l’enthousiasme que l’on a coutume de voir sur la route du Nord-est, il n’en demeure pas moins que la Russie avance sur ce dossier. La révision de la stratégie navale russe en 2022 a confirmé la place de l’Arctique comme première région d’importance, en y adjoignant en 2e position le Pacifique, confirmant en creux l’importance de la route du Nord-est. De même, en regardant les chiffres du trafic maritime sur ladite route, celle-ci ne cesse de gagner en volume, avec un record en 2023 de 35 millions de tonnes transportées. Les acteurs chinois qui multiplient les accords avec leurs homologues russes s’y taillent bien entendu la part du lion. Toutefois la croissance, si elle est réelle, demeure limitée et en comparaison d’autres zones (Suez : 1,6 milliard de tonnes en 2023) demeure bien modeste.

Au-delà, la Russie tend à imposer ses règles de navigation sur la route du Nord-est, contrevenant au droit international maritime, notamment en ce qui concerne le principe de liberté de navigation. En 2022, la nouvelle loi russe sur la navigation des navires militaires dans la route du Nord oblige à notifier aux autorités russes trois mois en avance le passage de tout navire d’État sur la susdite route. Alors que la loi de 2020 sur la navigation dans la route du Nord – applicable aux navires commerciaux – tendait déjà à créer des obligations de recours aux brise-glaces russes, contraignant de fait le trafic, la loi de 2022 se positionne elle aussi dans l’optique d’une sur-affirmation juridique de la part de la Russie qui entend montrer sa « souveraineté » par un durcissement du droit. Quoi qu’il en soit, il s’agit probablement du seul levier qui reste réellement entre les mains russes, en regard de sa dépendance technologique et économique grandissante à la Chine.

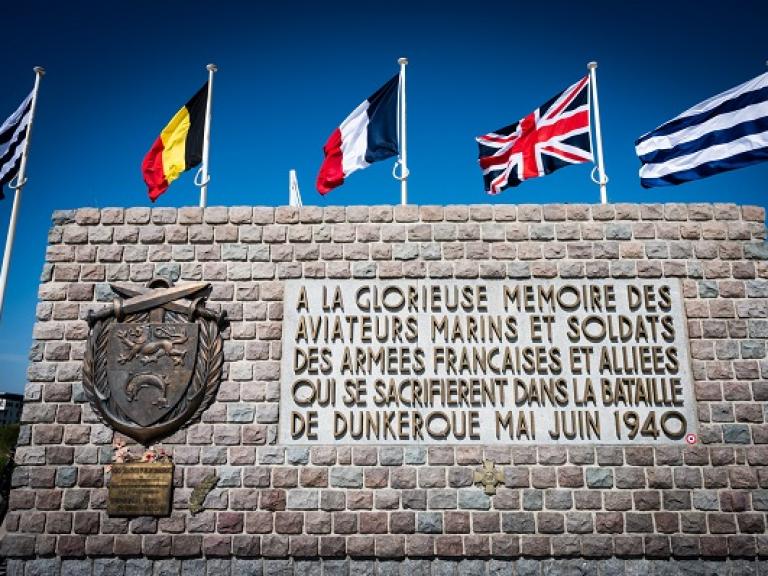

Les 85 ans de l’opération Dynamo

Publié le 27/05/2025

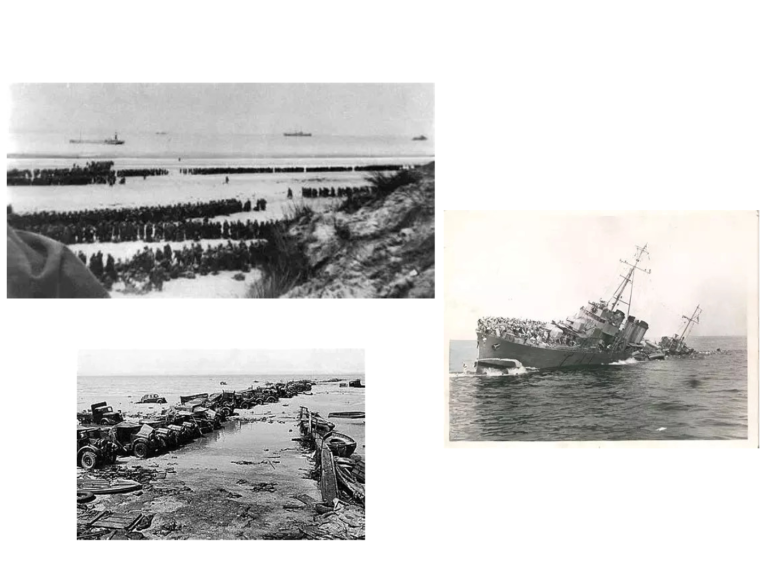

Il y a 85 ans, Dunkerque était le théâtre d’un sauvetage hors norme. « La plus grande entreprise d’évacuation de toute l’Histoire, un miracle », qui a permis de sauver 338 226 soldats alliés.

En mai 1940, les forces alliées sont acculées à Dunkerque par l’armée allemande dans la « poche de Dunkerque ». La supériorité allemande est sans appel : numériquement, , on compte un soldat allié pour quatre soldats allemands, et technologiquement, les Allemands disposent d’une puissance de feu écrasante, grâce à une domination aérienne quasi-totale et des forces au sol telles que les chars Panzers.

Bloqués sur les plages, sans espoir apparent, les Alliés se trouvent dans une situation désespérée.

Le Premier ministre du Royaume-Uni, Winston Churchill, lance alors l’opération Dynamo. L’objectif : évacuer les troupes par la mer. Cette mission d’évacuation massive des troupes de Dunkerque vers l'Angleterre a été rendue possible grâce à une collaboration étroite entre la Royal Navy et la Marine nationale. L’amiral Abrial, commandant la Marine à Dunkerque, organise la défense maritime du port et coordonne l’évacuation avec les Britanniques.

Face à l'encerclement des forces alliées par l'armée allemande, la Marine nationale s'est engagée aux côtés des Britanniques pour assurer l'extraction du maximum de soldats depuis le port de Dunkerque et les plages environnantes. Son rôle s'est articulé autour de plusieurs missions clés telles que la protection des convois maritimes contre les attaques de la Luftwaffe et des U-Boats, le transport de troupes à l’aide de bâtiments de guerre et de navires auxiliaires mais aussi un soutien logistique en coordination avec la Royal Navy pour organiser les flux d’évacuations.

Pour cette opération d’envergure, La Marine nationale a mobilisé environ 39 navires militaires :

- Des contre-torpilleurs et torpilleurs, chargés d'assurer la protection des convois contre les attaques maritimes et aériennes. Des navires comme le Jaguar, Bourrasque, Siroco et Cyclone effectuèrent des allers-retours sous les bombardements allemands.

- Des navires auxiliaires et chalutiers réquisitionnés : utilisés pour transporter les troupes depuis les plages jusqu'aux plus gros vaisseaux.

- Des navires de commerce et ferries : apportant une capacité de transport supplémentaire.

- Une couverture défensive : des destroyers français accompagnèrent la Royal Navy pour repousser les attaques aériennes et maritimes allemandes.

Plus de 1 000 navires, abordant des pavillons britanniques, français, belges, néerlandais, polonais, danois ou norvégiens, ont sillonné le détroit du Pas-de-Calais.

« C’est la plus grande entreprise d’évacuation de toute l’Histoire, un miracle comme on dit »

Delphine Marschal, déléguée communautaire de Dunkerque en charge du Patrimoine.

Véritable tournant du conflit, l’opération Dynamo a permis de sauver pas moins de 338 226 soldats alliés. Du 26 mai au 4 juin 1940, pendant neuf jours et neuf nuits, entre 1195 et 1595 navires de tous types (militaires, bateaux de pêche, de plaisance…) ont réalisé des allers-retours incessants entre la France et l’Angleterre en embarquant les hommes directement depuis les plages.

Une opération d’une telle ampleur a forcément été marquée par de lourdes pertes. En effet, plusieurs navires français ont sombré sous les bombardements aériens allemands et les assauts des U-boats. On estime la perte à 10 bâtiments de guerre, notamment des torpilleurs comme la Bourrasque, le Foudroyant, le Siroco et L’Adroit ou encore le contre-torpilleur Le Jaguar. Plus de 6 000 marins français participèrent aux opérations, certains sont morts en défendant les plages. Les conditions d’évacuation difficiles, notamment en raison du manque d’embarcadères utilisables et des attaques ennemies incessantes n’ont pas rendu la tâche facile, d’autant plus que la coordination entre les forces françaises et britanniques était parfois complexe. Les anglais privilégiant dans un premier temps l’évacuation de leurs propres troupes.

Sur 338 226 soldats évacués, ce sont finalement près de 123 000 français qui furent débarqués en Angleterre. Beaucoup furent renvoyés en France pour continuer le combat. Malgré ses pertes, la Marine nationale contribua à sauver une partie de l’armée française qui aurait été anéantie.

Ce sauvetage miraculeux, « le miracle de Dunkerque », selon Winston Churchill, bien que considéré comme une retraite, devint un symbole de résilience et de courage.

Dans les prochains jours, de nombreuses cérémonies auront lieu sur le territoire dunkerquois avec notamment la participation de stagiaires de préparation militaire Marine.

Lieutenant de vaisseau Luc : atomicien et instructeur à bord de la mission Jeanne d’Arc

Publié le 30/04/2025

Il a la transmission des savoirs chevillée au corps. Le lieutenant de vaisseau (LV) Luc, expert en propulsion nucléaire, a aussi une âme de passeur et délivre ses connaissances aux jeunes générations de marins. Il vient d’embarquer pour sa 5e mission Jeanne d’Arc. Portrait d’un instructeur passionné.

La Corse, Djibouti, Tours, la Bretagne… Dès son plus jeune âge, Luc a vu du pays. Fils de militaire, il a voyagé au gré des affectations. « J’ai oscillé toute mon enfance entre l’attrait des armées et le rejet dû aux absences de mon père », se souvient le lieutenant de vaisseau. Adolescent, il pousse les portes d’un lycée militaire, entraîné par son désir de discipline et sa recherche d’esprit de groupe. En intégrant la classe préparatoire du Prytanée, il se voyait déjà à Saint-Cyr ou à Polytechnique. Jusqu’au jour où la Marine entre en scène pour diffuser son parfum d’embruns et séduire le jeune homme, grâce à son esprit d’équipage, sa technicité et sa promesse de voyage, « Cela m’a semblé bien plus proche de mes aspirations que ce que proposaient les autres armées », confie-t-il.

En 2013, Luc intègre l’École navale et opte pour la voie énergie – propulsion afin de se spécialiser dans le nucléaire. « Notre métier est de tout mettre en oeuvre pour que les autres puissent faire le leur, raconte-t-il avec passion. Réparer un moteur, on pourrait le faire dans le civil. En revanche, réparer un moteur qui sert à propulser une frégate ou conduire une centrale dans le but de catapulter des avions, c’est fascinant. »

Après deux affections embarquées et déjà trois missions Jeanne d’Arc au compteur, il rallie Cherbourg et son école atomique (EAMEA) pour étudier la gestion des risques et la conduite d’une chaufferie nucléaire. Vécues à la fois comme un marathon et un sprint, ces deux années à terre lui ont permis de devenir expert d’un domaine en pointe.

Chef de secteur au service extérieurs sur le Charles de Gaulle, le lieutenant de vaisseau met en place une formation pour les brevets d’aptitude technique (BAT), par validation des compétences acquises. Si l’aspect technique occupe une place prépondérante dans le quotidien des atomiciens, l’officier prouve par ce dispositif de compagnonnage que c’est bien l’humain qui est au coeur de ce métier. Grâce à cette initiative, trois matelots ont obtenu leur BAT mécanicien naval directement depuis le porte-avions, sans repasser par les bancs de l’école.

En 2023, il devient instructeur « énergie » au sein de l’École d’application des officiers de marine (EAOM). Chargé de la formation des ENERG, lors de la mission Jeanne d’Arc, Luc dispense des cours techniques sur les installations et leur conduite, sur la gestion des arrêts techniques ou sur la logistique. La mission est inspirante : « Voir les jeunes enseignes progresser au fur et à mesure des cours, des quarts, des exercices et surtout les voir se construire tout au long de la mission, est une belle motivation pour se lever le matin », explique t-il. « Je suis surtout fier quand je les retrouve sur leurs affectations, qu’ils m’expliquent ce qui leur sert, ce qui leur a manqué… Je peux ainsi adapter ce que j’enseigne aux plus jeunes ! »

L’EAOM offre un cadre privilégié pour un suivi personnalisé et pour créer un lien fort entre élèves et instructeurs. « Le retour de mission Jeanne d’Arc est toujours un moment émouvant, particulièrement quand on est instructeur ! Quand on voit les élèves pour la dernière fois à bord du PHA, il y a cette reconnaissance réciproque pour ce qu’on leur a appris et ce qu’ils nous ont apporté humainement », conclut Luc.

Focus : l'Ecole d'application des officiers de Marine

Créée en 1864, l’École d’application des officiers de Marine (EAOM) a célébré ses 160 ans l’année dernière. Véritable école embarquée, elle représente l’aboutissement du cursus de formation des officiers de Marine dans un cadre opérationnel, interarmées et interallié unique, faisant d’eux des officiers prêts à servir, à commander et à combattre.

Mon meilleur souvenir ?

« Le passage du cap Horn pendant la mission Jeanne d’Arc 2024 ! Pendant trois jours, nous avons navigué dans les chenaux de Patagonie, nous rapprochant ainsi des habitudes de la Marine d’antan qui découvrait sans cesse des lieux inconnus. Aujourd’hui, il est rare que des bateaux passent encore par ce cap mythique. La perspective de voyage, pour laquelle beaucoup s’engagent, me fait encore rêver aujourd’hui, alors que j’en suis à ma 5e Jeanne. »

Mission Jeanne d'Arc : de la formation à l'action

Publié le 26/05/2025