Organisé pour s’entraîner à la haute intensité, Polaris 2025 a mobilisé toutes les composantes de la Marine nationale, des unités interarmées et quelques marines alliées. L’exercice s’est distingué par la diversité et la simultanéité de ses actions, et l’incontournable multi-milieux multi-champs, depuis la haute mer jusqu’au littoral du pays imaginaire du « Arnland », dans des combats aéromaritimes multi-domaines à dominante amphibie, ainsi qu’à terre dans et à proximité d’emprises militaires.

Polaris 25 : Prêts pour la haute intensité

PASSION MARINE

- La Marine à l’épreuve de la haute intensité

- Le Cotentin veille au grain

- La défense du Finistère

- S’entraîner avec nos alliés

- Marine et armée de Terre

- Dans les coulisses de Polaris 25

- Un soutien opérationnel

- Le MICA Center au service de la coopération maritime

DANS LE SILLAGE DE...

- Christophe Lucas, Vice-amiral d’escadre

IMMERSION

- La pyrotechnie de Toulon, une minutie de chaque instant

HISTOIRE

- La marine et l’Ordre de Malte : Quand les chevaliers se font marins et corsaires

La Marine et l’Ordre de Malte, quand les chevaliers se font marins et corsaires

Publié le 05/08/2025

« Les larmes de nos souverains ont souvent le goût salé de la mer qu’ils ont ignorée. » C’est par ces mots que le cardinal de Richelieu affirme l’importance des océans pour la puissance d’un pays. En 1626, il décide de faire du royaume de France une nation maritime et la doter d’une marine de guerre en accord avec ses ambitions.

Cependant, la France fait face à un déficit capacitaire puisque Louis XIII est dépourvu de navires, et à un enjeu de recrutement, en particulier pour les cadres et officiers. Au XVIIe siècle, il n’existe pas de corps des officiers de Marine, ni d’écoles pour les former. S’il est possible de recruter les équipages parmi les gens de mer, le vivier est plus restreint pour les commandants de bâtiment et chefs du quart. Homme d’Église, le cardinal n’est pas sans savoir que l’Ordre souverain militaire et hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte a obtenu une autorisation pontificale lui permettant d’armer sa propre flotte et de faire la course aux navires ottomans. Le cardinal de Richelieu en est d’autant plus conscient que son oncle, Amador de La Porte, est prieur de France au sein de l’Ordre. Initialement, cet ordre religieux a pour vocation de protéger les pèlerins chrétiens le long des chemins terrestres et maritimes vers Jérusalem.

Au fil du temps, il évolue et acquiert une réelle puissance économique et militaire, notamment sur mer. Sa flotte bénéficie d’une grande réputation en raison de « son extrême discipline, son réel professionnalisme, et à la très grande qualité de la formation navale de ses officiers ». Les novices souhaitant être reçus chevaliers sont formés pendant quatre périodes de six mois d’instruction navale à bord des galères de l’Ordre, les « caravanes ». « Les jeunes caravanistes dormaient tout habillés, prêts au combat, sur les coursives latérales ou sur la coursive centrale, juste au-dessus de la chiourme, rivée à ses bancs par des chaînes. Ils apprenaient les manœuvres et l’art de l’abordage lors de croisières qui les menaient principalement au large des côtes de Barbarie et d’Espagne, ou de celles des Pouilles, de Grèce et de Crète. »

Convaincu de la valeur de ces hommes, Richelieu plaça à la tête de son escadre de bâtiments de combat des chevaliers de l’Ordre de Malte. Parmi les premiers membres à servir, Philippe des Gouttes et Jean de Forbin, qui commandent une escadre légère dans la flotte royale et apportent plus généralement leur expertise pour poser les bases de la future marine. D’autres chevaliers les rejoignent progressivement. Alors que l’Ordre est habituellement réservé aux enfants d’ascendance noble, le chevalier Paul, d’origine modeste, parvient par sa volonté et ses mérites à accéder à l’Ordre, sous le règne de Louis XIV. En 1638, il commande le vaisseau de 48 canons Neptune puis la Licorne avec laquelle il prend part à la bataille de Getaria face aux Espagnols. Le 24 août 1665, il s’illustre lors de la bataille de Cherchell et dans les combats contre les pirates barbaresques. Ceux-ci s’attaquent aux bâtiments chrétiens naviguant en Méditerranée et mènent des razzias et raids sur les villes côtières du sud de l’Europe, Jean-Baptiste de Valbelle, surnommé « le tigre » sert aussi la couronne et se distingue quant à lui lors de la guerre de Hollande entre 1671 et 1673, où il commande le vaisseau de 64 canons Le Glorieux. Malgré ses nombreux faits de guerre, son caractère irascible explique peut-être pourquoi son nom est moins connu que celui de ses contemporains.

En 1699, l’Ordre de Malte est à la tête de 18 des 32 galères de Louis XIV. Plusieurs chevaliers accèdent à de très hautes responsabilités au sein de la marine royale, tel Anne-Hilarion de Costentin de Tourville qui, après ses victoires de Béveziers et de Lagos, est fait maréchal de France. Parmi les plus célèbres, Suffren, « l’amiral Satan » selon les Anglais qu’il combat dans l’océan Indien ou encore de Grasse qui obtient l’éclatante victoire de la Chesapeake le 5 septembre 1781.

La Révolution puis l’Empire affaiblissent progressivement le poids de l’Ordre au sein de la Marine. Aujourd’hui, si les chevaliers ne sont plus à la barre, les liens historiques entre la Marine et l’Ordre de Malte perdurent. Cinq unités portent le nom d’illustres chevaliers ayant servi la couronne de France aux XVIIe et XVIIIe siècles : les frégates de défense aérienne Chevalier Paul et Forbin, les sous-marins nucléaire d’attaque Suffren, Tourville et De Grasse. Plus qu’un nom, ce sont surtout les valeurs incarnées par ces grands marins et le souvenir de leurs actions qui doit être conservé en mémoire.

Alors que le combat naval est une réalité prégnante en ce début de XXIe siècle, il est indispensable que les mots de Suffren conservent un écho dans nos coursives : « On ne se rend pas, messieurs ! On se bat ! ». l

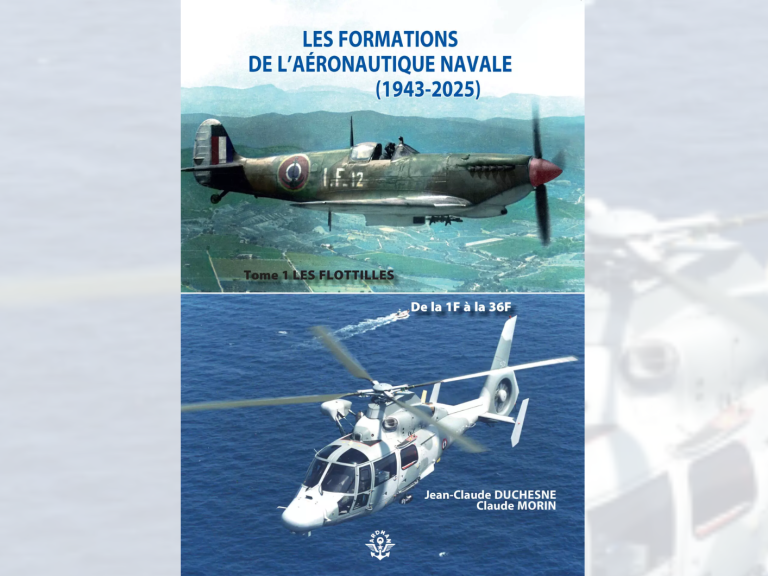

L’aéronautique navale de 1943 à 2025

Publié le 04/08/2025

Ce premier tome d’une série sur les formations de l’aéronautique navale répertorie les historiques des flottilles depuis 1943. Un incontournable pour devenir incollable de la 1F à la 36 F.

Véritable encyclopédie des flottilles de la Marine nationale, de la 1F à la 36F, ce nouvel ouvrage publié par l’association pour la recherche de documentation sur l’histoire de l’Aéronautique navale (Ardhan) répertorie toutes les flottilles sous forme de fiches synthétiques et didactiques. Les principaux éléments y sont recensés : dates clés, traditions et insignes, récompenses et citations, historiques des commandants et personnel disparu en service. Les fiches sont en outre illustrées par une riche iconographie et un rapide historique. C’est aussi l’opportunité d’en apprendre davantage sur l’histoire de l’aéronautique avec ses différentes réorganisations et évolutions lui ayant permis de devenir celle que nous connaissons aujourd’hui.

Jean-Claude Duchesne est capitaine de frégate honoraire et Claude Morin professeur d’histoire-géographie à la retraite. Ces deux passionnés de l’aéronautique navale ont effectué un travail de recherche et de synthèse remarquable. Le prochain tome sera consacré aux escadrilles, aux sections de servitude, de surveillance et aux écoles.

L 52 - Les formations de l’aéronautique navale (1943-2025), de Jean-Claude Duchesne et Claude Morin, Ardhan, 352 p., 45 €.

Disponible uniquement sur le site de l'Ardhan : https://aeronavale.org

Remise de 25% aux adhérents de l’Ardhan

Tour du Finistère à la voile, les marins du ciel prennent la mer

Publié le 05/08/2025

La 39e édition du Tour du Finistère à la voile a attiré, du 28 juillet au 2 août, près de 500 participants. Parmi eux, six marins du ciel de la base d’aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic.

Une centaine de bateaux ont répondu présent sur la ligne de départ de la 39e édition de la régate le « Tour du Finistère à la voile ». A bord du Jeanneau Sun-Fast 32 Alpheratz, six marins du ciel venant de la base aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic avaient décidé de relever le gant. Composé d’un météorologiste - océanographe , d’un contrôleur aérien, de plusieurs techniciens dont un technicien en opérations aéromaritimes, l’équipage a quitté la marina de l’École Navale le mardi 22 juillet. Ils ont rallié la ville de Morlaix où se tenait le départ de la course. Entrecoupée d’escales journalière, la régate s’est arrêtée à l’Aber Wrach, Lampauk-Plouarzel et Douarnenez avant d’atteindre la Forêt-Fouesnant le 2 août.

Au milieu de la compétition, lors de l’escale à Douarnenez, une délégation de trois marins et civils de la base navale de Lanvéoc-Poulmic ont rejoint les régatiers. Ces derniers ont animé un stand au cœur du village voile. En parallèle, l’équipage en lice de la 32F a réalisé une démonstration d’hélitreuillage en partenariat avec un canot de la station locale des sauveteurs en mer (SNSM), devant le port de Tréboul à Douarnenez.

Cette démonstration de moyens mis en œuvre par le H160 de la Marine nationale lors d’opérations de sauvetage a permis à de nombreux spectateurs de comprendre le rôle joué par l’aéronautique navale dans le cadre de l’action de l’État en mer.

« Pour que les autres vivent »

La Flottille 32F a pour devise en langue bretonne « Evit ma vevo ar re all » (Pour que les autres vivent). Elle assure des missions de protection des approches maritimes françaises, des opérations de recherche et de sauvetage en mer, d'assistance aux navires en difficulté, d'évacuations médicales et de sécurité du trafic maritime. Elle effectue également des missions de soutien d'unités sensibles.

Les 70 marins de la flottille basée à Lanvéoc-Poulmic œuvrent jour et nuit pour être en alerte permanente sur la façade Atlantique. La flottille est également présente dans la Manche et en Méditerranée grâce à ses détachements à Cherbourg et Hyères.

Dans le sillage du... vice-amiral d’escadre Christophe Lucas

Publié le 04/08/2025

Breveté pilote en 1993, ce marin du ciel a volé à bord d’Atlantique 2 (avion de patrouille maritime) jusqu’en 2006, l’année de fin de son commandement de la Flottille 23F. Il a encore servi l’aéronautique navale comme gestionnaire officiers « AERO » et plus tard comme commandant de la base de Lann-Bihoué.

À la tête de la préfecture maritime de la Méditerranée depuis un an, le vice-amiral d'escadre Christophe Lucas représente désormais l’État en mer sous les ordres du Premier ministre, et commande aussi une zone et un arrondissement maritime.

Pourquoi les compétences et l’étendue des responsabilités actuelles du préfet maritime ont-elles été renforcées en 2004 ?

Vice-amiral d’escadre Christophe Lucas : La fonction de préfet maritime a vu le jour sous le Consulat en avril 1800, dans la continuité de la création des préfets départementaux. L’apparition de cette fonction obéissait alors à une logique de concentration locale des pouvoirs, amorcée sous l’Ancien Régime. Correspondant du ministre de la Marine, le préfet maritime était alors chargé de la direction des services de l’arsenal et notamment de la sûreté des ports et de la protection des côtes. Les compétences et l’étendue des responsabilités du préfet maritime ont évolué depuis, en particulier à la suite du naufrage de l’Erika en 1999. La dernière évolution date ainsi de 2004 et a permis de moderniser et de renforcer la place des préfets maritimes, en leur conférant une autorité plus claire et adaptée aux défis contemporains.

On dit que le préfet maritime à trois casquettes ?

VAE C. L. : Le préfet maritime est un officier général de la Marine. Véritable préfet en mer, il cumule cette fonction civile avec ses attributions militaires de commandant de zone maritime (CZM) et de commandant d’arrondissement maritime (CAM). Au quotidien, j’exerce trois grandes responsabilités. Première casquette : celle de préfet maritime de la Méditerranée, c’est-à-dire de représentant de l’État en mer sous les ordres du secrétariat général de la mer qui relève directement du Premier ministre. Mes prérogatives s’exercent dans trois grands domaines : je suis « préfet de l’urgence en mer », préfet de police en mer et préfet gouverneur de l’espace marin. Mon périmètre s’exerce sur neuf départements, 2 000 km de côtes et 115 000 km² de Search and rescue region (opérations de recherche et de sauvetage).

Deuxième casquette : celle de commandant de zone maritime, c’est-à-dire de contrôleur opérationnel des moyens interarmées déployés en Méditerranée, sous l’autorité du chef d’état-major des armées. Ma mission consiste ici à garantir notre capacité d’action en Méditerranée. Il s’agit de surveiller, anticiper, et comprendre afin de protéger les intérêts de la France et intervenir lorsqu’ils sont en jeu. Troisième casquette enfin : celle de commandant d’arrondissement maritime, c’est-à- dire d’autorité territoriale de toutes unités de la Marine basées dans le quart sud-est de la France, y compris la Corse.

Dans la zone Méditerranée, quels sont les gros dossiers pour un Préfet maritime ?

VAE C. L. : La zone sous la responsabilité du « PREMAR » se caractérise par un trafic maritime important, une très forte fréquentation de la zone côtière et une diversification croissante de l’ensemble des activités (trafic maritime, éoliens, loisirs nautiques, exploitation, dronisation, etc.). Ces activités induisent un risque vis-à-vis de la sécurité en mer mais également une forte pression sur l’environnement et des problèmes de cohabitation des usages. Il s’agit d’anticiper et de gérer les crises, qu’elles soient environnementales, sécuritaires ou événementielles.

De quels moyens disposez-vous pour faire respecter la loi ?

VAE C. L. : Je dispose des moyens des différentes administrations concourant à l’action de l’État en mer : Marine nationale, Gendarmerie maritime et Gendarmerie départementale, Douane française, Affaires maritimes, moyens nautiques de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM). En tout, 8 administrations, 70 moyens nautiques et 30 aéronefs, 19 sémaphores, 47 stations SNSM, le tout coordonné par le CROSS MED (La Garde et Corse) pour les opérations de surveillance et de sauvetage.

Quel bilan tirez-vous de l’UNOC 3 et le rôle du conseil maritime de façade méditerranée qui a été réuni récemment ?

VAE C. L. : Au-delà des annonces clés en faveur de la protection de l’océan, l’organisation de l’UNOC 3 revêtait un enjeu sécuritaire majeur. En tant que préfet maritime, la sécurité et la sûreté maritimes de cet événement étaient de ma responsabilité. Au bilan, je ne peux que me réjouir du bon déroulé de cet événement. La préfecture maritime est habituée à la mise en place de dispositifs de grande ampleur (arrivée de la Flamme olympique et site des Jeux Olympiques 2024, par exemple). Les entraînements réguliers permettent également d’avoir des procédures claires et rodées. Ces dispositifs, constitués en strates composées d’une trentaine d’embarcations, de la frégate au semi-rigide, et fort de 350 agents, s’appuient aussi sur les administrations concourant à l’action de l’État en mer.

En tant que préfet coordonnateur de façade (avec le préfet de la région Provence-Alpes Côte d’Azur), je suis enfin compétent en matière de planification de l’espace maritime en Méditerranée. Le rôle du Conseil maritime de façade (CMF) est d’émettre des recommandations sur l’utilisation, l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et de la mer. À titre d’exemple, le dernier CMF de la façade a acté le développement, d’ici 2030, des trois parcs éoliens flottants commerciaux lancés en Méditerranée.

La Préfecture maritime Méditerranée a lancé en 1991 le prix Encre Marine, à ce jour le seul prix littéraire de la Marine nationale, dont vous êtes le président du jury. Êtes-vous un lecteur assidu ?

VAE C. L. : Je fais en sorte de l’être même si le temps me manque parfois. Je considère la lecture comme un outil essentiel : pour la réflexion, pour l’ouverture d’esprit, pour garder le lien avec l’histoire. Ma liste de lecture est éclectique. Je lis bien entendu des ouvrages centrés sur mes préoccupations professionnelles, d’essais géopolitiques ou de réflexions stratégiques mais aussi des récits ayant trait à la mer ou des romans. Un bon livre, c’est un cap que l’on suit avec plaisir ! l

Bio express

1988 : Entrée à l’École navale

2004-2006 : Commandant de la Flottille 23F de patrouille maritime

2010-2011 : Commandant de la frégate anti-sous-marine Georges Leygues

2011-2014 : Commandement de la base d’aéronautique navale de Lann-Bihoué

2018-2021 : Commandement de la Force maritime des fusiliers marins et commandos (ALFUSCO) et de la Marine à Lorient

2021 : Autorité de coordination pour les relations internationales de la Marine nationale (ALRI)

2022 : Directeur général adjoint des relations internationales et de la stratégie

2024 : Préfet maritime de la Méditerranée, commandant en chef de la zone et de l’arrondissement maritimes Méditerranée

Cross Gris-Nez, le Saint-Bernard du Pas-de-Calais

Publié le 07/08/2025

Montant la garde depuis le sommet de sa falaise, le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Gris-Nez veille 24 heures sur 24 sur la zone courant du cap d’Antifer à la frontière belge, où bancs de sable, courants et météo rendent la navigation difficile. Le CROSS veille aussi sur tous les marins français où qu’ils soient sur le globe.

C’est le mardi que la semaine débute au CROSS, le jour de la relève pour la vingtaine de « quittants » (marins qui finissent leur garde). L’équipage total du CROSS s’élève à 60 personnes : marins, officiers des Affaires maritimes ou agents du ministère de la Transition écologique. « Sous l’autorité du préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord, nous assurons trois missions principales », confie son directeur, l’administrateur en chef des Affaires maritimes Olivier Drevon. « La surveillance du trafic maritime dans le détroit du Pas-de-Calais, la coordination des opérations de sauvetage sur la zone, et la diffusion de renseignements de sécurité maritime. Par ailleurs, dès qu’un navire de commerce, de pêche ou de plaisance français déclenche sa balise de détresse ou est en difficulté, quelle que soit sa position sur le globe, l’alerte est reçue et prise en compte ici, à Gris-Nez. À nous de coordonner l’opération ou de l’aiguiller vers le centre de sauvetage compétent. »

Veille attentive et soutenue

La mission historique du CROSS consiste à surveiller la voie montante – plus de 100 navires de fort tonnage par jour – du dispositif de séparation de trafic (DST) du Pas-de-Calais (les Britanniques surveillent la voie descendante), mais également les nombreux ferries qui relient Douvres à Calais, sans oublier les pêcheurs, les plaisanciers et depuis quelques années les embarcations de migrants qui tentent la traversée vers le Royaume-Uni. Deux marins, un chef de quart et son adjoint, assurent cette surveillance qui nécessite une attention de chaque instant. Ils fonctionnent par tiers. Ils sont donc six à se relayer sur 24 heures, prennent leur repas, préparés par les cuisiniers du CROSS, au carré et dorment dans leur chambre, exactement comme à bord d’un navire.

Recherche et sauvetage

Une deuxième équipe de quart, fonctionnant aussi par tiers, coordonne en permanence la recherche et le sauvetage, tant sur la zone qu’au profit des marins français en détresse sur la planète. « En 2010, le Cross coordonnait 1 000 opérations de sauvetage, 2 000 en 2024 , raison pour laquelle nous disposons depuis 2022 de renforts pour armer le centre », explique le directeur. « Cette augmentation est due essentiellement aux tentatives de traversée de migrants en embarcations précaires, phénomène qui a véritablement débuté en 2018 ». Un trafic illicite qui connaît même une forme « d’ubérisation ». « Les passeurs commanditent depuis l’étranger la livraison de l’embarcation, que quelques migrants, contre une réduction sur le prix de la traversée, sont chargés de récupérer et de mettre en œuvre. Pour quelques milliers d’euros par individu, jusqu’à 70 voire 100 passagers embarquent sur des canots précaires et inadaptés (deux boudins gonflables reliés par une toile souple avec un petit moteur). L’affaire est malheureusement financièrement très rentable pour les trafiquants, avec une prise de risque extrême pour les migrants qui sont déterminés à rejoindre le Royaume-Uni. Ils n’acceptent bien souvent notre assistance qu’en ultime recours, lorsqu’ils sont confrontés à une situation d’extrême urgence. C’est une mission difficile pour tous les acteurs engagés dans cette mission de sauvegarde de la vie humaine. » En 2024, 6 310 personnes ont pu être sauvées, lors d’opérations, sous la coordination du CROSS Gris- Nez.

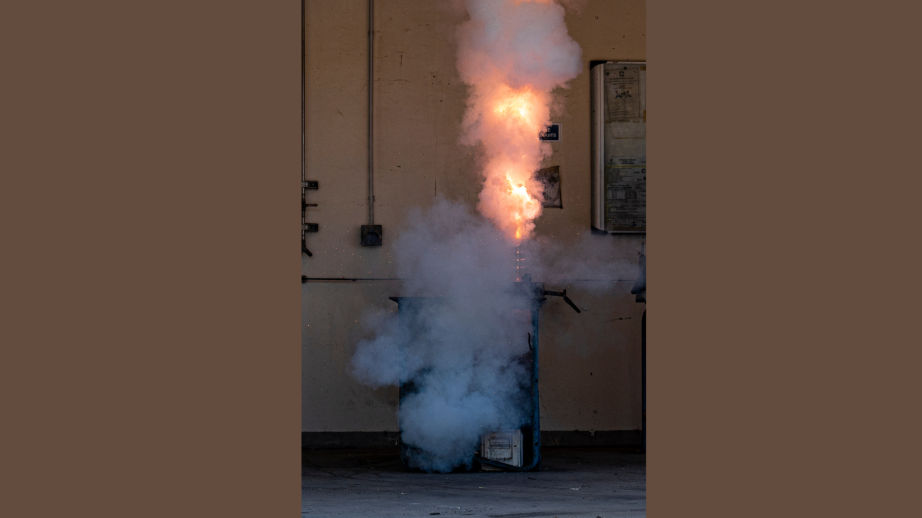

La pyrotechnie de Toulon, une minutie de chaque instant

Publié le 25/08/2025

La pyrotechnie de Toulon, une minutie de chaque instant

Publié le 05/08/2025

Protéger la faune marine

Dans la continuité de la stratégie Défense durable 2016-2020 (poursuivre et renforcer les efforts en faveur de la biodiversité terrestre et marine). Les opérations de contre-minage, missions de service public auxquelles participe la Marine nationale, sont menées en ce sens. Cols bleus vous présente trois mesures de protection de la faune marine, mise en oeuvre dans le projet global de traitement raisonné de munitions historiques en Méditerranée. Ces mesures peuvent également être mises en oeuvre dans d'autres régions et être étendues aux entraînements ou expérimentations mettant en oeuvre des explosifs.

La pyrotechnie de Toulon, une minutie de chaque instant

Publié le 25/08/2025

Héritier de l’école centrale de pyrotechnie, le site de la pyrotechnie de Toulon date de 1840 et s’étend sur 90 hectares sur trois communes (Toulon, Ollioules et La Seyne). Le site est l’une des entités de l’établissement principal des munitions Provence-Méditerranée qui relève pour sa part du service interarmées des munitions (SIMu). 233 personnes dont 95 % de civils veillent sur 4 000 tonnes d’explosif. Ces passionnés, dont certains anciens marins, soutiennent une centaine d’unités opérationnelles : 90 appartiennent à la Marine. Fin août, le contre- amiral Jean- Philippe Perrot prendra la tête du SIMu. Une première pour un marin depuis la création du service en 2011.

Héritier de l’école centrale de pyrotechnie, le site de la pyrotechnie de Toulon date de 1840 et s’étend sur 90 hectares sur trois communes (Toulon, Ollioules et La Seyne). Le site est l’une des entités de l’établissement principal des munitions Provence-Méditerranée qui relève pour sa part du service interarmées des munitions (SIMu). 233 personnes dont 95 % de civils veillent sur 4 000 tonnes d’explosif. Ces passionnés, dont certains anciens marins, soutiennent une centaine d’unités opérationnelles : 90 appartiennent à la Marine. Fin août, le contre- amiral Jean- Philippe Perrot prendra la tête du SIMu. Une première pour un marin depuis la création du service en 2011.