110e anniversaire : la bataille de Diksmuide

Publié le 06/01/2025

Il y a 110 ans les fusiliers marins du contre-amiral Ronarc’h s’illustraient autour et dans la ville de Dixmude, en Belgique. Du 14 au 16 octobre, une centaine de marins lorientais a quitté les rives du Blavet et du Scorff pour celles de l’Yser, afin de leur rendre hommage. Cols bleus les a accompagnés et retrace l’histoire de cette bataille dont le nom est porté par un porte-hélicoptères amphibie et figure en lettres d’or sur le drapeau du 1er régiment de fusiliers marins.

Mardi 15 octobre 2024. C’est à l’aube, sous un ciel « si bas qu’il fait l’humilité » et « si gris qu’il faut lui pardonner »*, qu’une centaine de marins se rassemble sur la rive ouest de l’Yser, à la sortie de Nieuport en Belgique. Ils sont élèves à l’École des fusiliers marins, membres de l’équipage de la frégate de défense et d’intervention (FDI) Amiral Ronarc’h, du bataillon et de la compagnie de fusiliers marins de Morsier et Brière, de l’état-major et de la flottille de réserve maritime, de la Force maritime des fusiliers marins et commandos, ou encore de l’amicale nationale des fusiliers marins et commandos. Cette colonne qui se forme est rejointe par une quinzaine de fusiliers marins belges. Sous l’œil intrigué des promeneurs matinaux, tous empruntent le chemin de halage et remontent l’Yser, direction Dixmude ! Cette marche de 15 kilomètres est la première étape des commémorations de la bataille dont le nom figure en premier sur l’avers du drapeau du 1er régiment de fusiliers marins.

Les demoiselles de la Marine

Le 5 août 1914, quatre jours après la déclaration de guerre, il est décidé de renforcer la police de Paris avec des marins. Un premier bataillon en provenance de Brest arrive à Paris dès le 13 août, il est rapidement rejoint par ceux de Rochefort, Cherbourg et Lorient. Parmi ce dernier, figurent 700 apprentis fusiliers marins dont les plus jeunes âgés d’à peine seize ans et demi seront surnommés « les demoiselles de la Marine » par les Parisiens. Les marins sont répartis dans deux régiments tous constitués de trois bataillons de 1 000 hommes chacun. Le premier régiment est confié au capitaine de vaisseau Delage, le second au capitaine de vaisseau Varney. Cette brigade, commandée par le contre-amiral Pierre-Alexis Ronarc’h, est renforcée par une compagnie de mitrailleuses de 15 sections. En octobre, la protection de Paris n’est plus d’actualité. Les Allemands sont sur le point de bousculer les défenses belges dans les Flandres. La Brigade y est envoyée en renfort.

Baptême du feu

Le 7 octobre, sept trains quittent la région parisienne, direction Dunkerque puis Gand pour y débarquer la brigade. C’est à Melle, bourgade de la banlieue de Gand, que les fusiliers marins reçoivent leur baptême du feu du 9 au 11 octobre. Le 15, après une marche épuisante, ils atteignent Dixmude. Avec 5 000 soldats belges, les 6 500 marins doivent y stopper trois corps d’armée allemands (entre 45 000 et 60 000 hommes) appuyés par une forte artillerie, alors que celle des Belges et des Français est quasi inexistante. Il faut vite creuser autour de la ville un demi-cercle de retranchements dont les deux extrémités s’appuient sur l’Yser. La rive gauche est également fortifiée car elle abrite les réserves, l’artillerie, le poste de commandement. Les attaques commencent dès le 16 octobre, de jour comme de nuit, toujours précédées d’un bombardement intensif. Le 19 octobre les fusiliers marins reçoivent l’ordre de se sacrifier et de tenir coûte que coûte pendant au moins quatre jours. Les tranchées sont prises, perdues, reprises, les combats furieux. Les faits d’armes sont nombreux, comme, par exemple, celui du lieutenant de vaisseau Sérieyx qui, blessé et fait prisonnier, est utilisé par les Allemands comme bouclier humain lorsqu’ils attaquent. Il s’échappe et regagne les lignes en franchissant l’Yser à la nage. Autre exemple, le quartier-maître Le Bellé qui à bord d’un radeau atteint une écluse sous le feux allemand et réussi à la faire sauter pour noyer les positions ennemies. Il rejoint ensuite les lignes françaises en franchissant le fleuve en apnée.

Repli stratégique

Le 26 octobre, la brigade reçoit le renfort de 1 200 tirailleurs sénégalais, mais du 6 au 10 novembre l’ennemi intensifie ses tirs d’artillerie. L’assaut final du 10 novembre force les hommes de l’amiral Ronarc’h à évacuer la ville désormais en ruines. Ils se replient sur la rive gauche de l’Yser après avoir fait sauter les ponts. Ils devaient tenir quatre jours, ils auront tenu quatre semaines. Les Allemands sont bloqués sur la rive droite. Ils y seront cantonnés car les Belges ont ouvert les écluses de Nieuport permettant ainsi à la mer de noyer les lignes ennemies. À l’issue de la bataille plus de la moitié des hommes de la brigade sont hors de combat : tués, blessés ou disparus. C’est pour ce fait d’armes qu’en janvier 1915 le président de la République, Raymond Poincaré, remettra officiellement à la brigade son drapeau, dont la garde est depuis confiée à l’École des fusiliers marins.

Commémorations

C’est vers 11 heures, en ce 15 octobre 2024 que la colonne atteint Dixmude et plus précisément le site historique du « boyau de la Mort » où a été construit un musée dédié aux combats de l’Yser. L’après-midi, Français et Belges se retrouvent sur la « grand place » pour une cérémonie militaire, présidée par le capitaine de vaisseau Gaëtan Gayraud, commandant l’École des fusiliers marins, en présence de la bourgmestre de Dixmude, Lies Laridon, et du capitaine de vaisseau Joseph Bergez, directeur des services de logistique et de soutien de la Marine belge. Le son des bombardes et des cornemuses du bagad de Lann-Bihoué, convié pour cette célébration, résonne sur les façades des maisons aux pignons à gradins bordant la place. Après une ultime cérémonie au monument dédié à l’amiral Ronarc’h et ses hommes, le moment est venu de faire plus ample connaissance entre fusiliers marins français et belges, d’autant que les liens vont être prochainement renforcés. « La spécialité de fusiliers marins, supprimée au cours des années 90, a été recréée il y a deux ans, annonce le capitaine de corvette Johan Proot, commandant les fusiliers marins belges. Tout est à rebâtir. Notre ambition est d’atteindre l’effectif d’une compagnie en 2030 et d’un bataillon en 2040. Pour cela, nous nous appuyons sur nos alliés qui ont cette compétence et ce savoir-faire. Par exemple, en 2025, trois de nos jeunes engagés devraient intégrer le cours du brevet d’aptitude technique dispensé par l’École des fusiliers marins à Lorient. » Une pérennité dans la proximité entre marines belge et française qui ne fléchit pas depuis 110 ans.

Catapultage avant la qualification

Publié le 06/01/2025

Catapultage avant la qualification

Publié le 07/01/2025

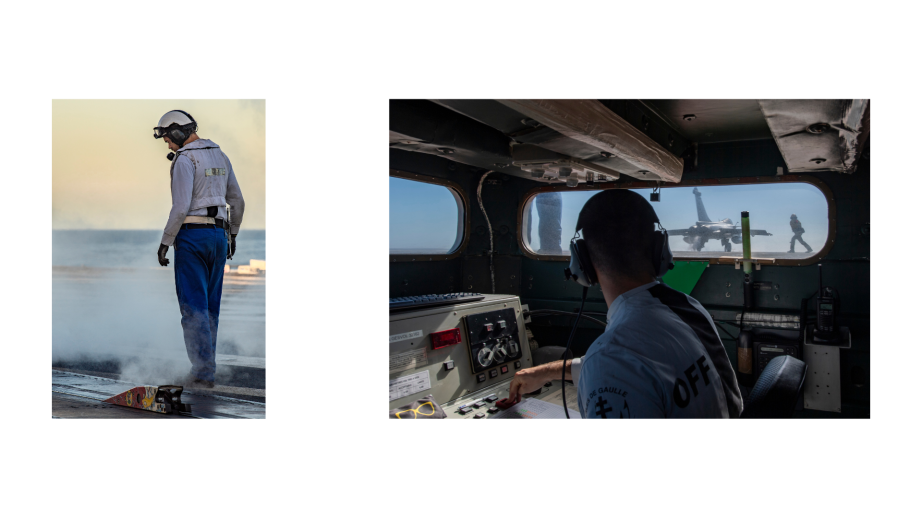

Du 12 au 18 octobre, 16 pilotes ont participé à l’école de l’aviation embarquée (EAé) dans le but de se qualifier à l’appontage de jour comme de nuit. Sur le porte-avions Charles de Gaulle, des centaines de marins se démènent quotidiennement pour la réussite de cette étape primordiale dans la carrière d’un pilote de chasse du Groupe Aérien embarqué. Grâce à leur travail, chaque pilote peut se concentrer pleinement sur la mise en œuvre de son Rafale.

Du 12 au 18 octobre, 16 pilotes ont participé à l’école de l’aviation embarquée (EAé) dans le but de se qualifier à l’appontage de jour comme de nuit. Sur le porte-avions Charles de Gaulle, des centaines de marins se démènent quotidiennement pour la réussite de cette étape primordiale dans la carrière d’un pilote de chasse du Groupe Aérien embarqué. Grâce à leur travail, chaque pilote peut se concentrer pleinement sur la mise en œuvre de son Rafale.

Maîtrise des fonds marins : à quoi servent les missions Calliope ?

Publié le 06/01/2025

Mystérieux, hostiles, fascinants, les fonds marins demeurent méconnus mais suscitent l’intérêt des grandes puissances, devenant le théâtre d’une nouvelle compétition internationale. Depuis 2022, les missions Calliope participent à la montée en puissance des capacités de la Marine française en matière de maîtrise et d’intervention dans les fonds marins.

Au-delà de 1 000 mètres de profondeur, la lumière ne passe plus : il fait nuit noire. À la surface, le temps est clair et l’équipage du bâtiment de soutien et d’assistance affrété (BSAA) Jason procède aux dernières vérifications avant la plongée du ROV (remotely operated vehicle). La check-list avant la plongée permet de vérifier l’intégralité du système (centrale hydraulique, ROV, TMS 1, commande de contrôle, outils de positionnement et calibrage…), rien n’est laissé au hasard, la préparation de la plongée dure entre une à deux heures jusqu’à la mise à l’eau du robot. Plusieurs tonnes se balancent au bout du câble appelé électroporteur : l’opération est délicate. La TMS qui retient le ROV est bientôt submergée par les flots et s’enfonce lentement vers l’obscurité des abîmes. À bord du Jason, le pilote et le copilote suivent la progression sur leurs écrans.

Il s’agit de la deuxième mission Calliope mettant en œuvre ce type de ROV cette année. L’objectif est triple, en plus de l’intérêt opérationnel : poursuivre l’évolution du système, développer les compétences des équipages de la Marine et capitaliser sur les retours d’expérience de la mise en œuvre du ROV de TVO 2. Quarante mètres avant de toucher le fond, le pilote libère le ROV de sa TMS. Retenu par une « laisse » appelée Tether 3, le robot sous-marin continue son évolution vers une épave, posée sur le sable. Il inspecte la carcasse rouillée d’un pétrolier datant de 1969. « L’approche d’une épave est particulière parce que le ROV est filoguidé, et requiert donc une grande dextérité des pilotes. Si vous bloquez la laisse du véhicule, vous bloquez le robot à 2 000 mètres de profondeur et là, personne ne pourra l’y récupérer rapidement », explique l’enseigne de vaisseau (EV1) Romain, chef de détachement de la partie ROV au groupe d’intervention sous la mer (GISMER). Il poursuit : « La procédure d’urgence si on est pris sur une épave et qu’on ne peut pas se désengager, c’est d’occasionner une rupture de l’ombilical et laisser le ROV sur le fond pour libérer le bâtiment porteur qui se maintient en positionnement dynamique au-dessus de la cible à investiguer. Cela impliquera d’engager ultérieurement un autre moyen capable d’opérer à cette profondeur pour récupérer le ROV. »

À 3 000 mètres de profondeur, la pression est 300 fois supérieure à celle de la surface, rendant l’exploration sous-marine difficile. « Seulement 2 à 3 % des fonds marins sont cartographiés au mètre près, on connaît mieux l’environnement spatial que la mer », rappelle l’EV1 Romain. « C’est par la mer que le globe a pour ainsi dire commencé, et qui sait s’il ne finira pas par elle ! », proclamait le capitaine Nemo, dans l’oeuvre de Jules Verne. 154 années se sont écoulées depuis la publication de Vingt Mille Lieues sous les mers et le développement technologique a permis de surpasser certaines difficultés de cet environnement où les enjeux scientifiques, économiques et politiques sont nombreux. Les missions Calliope permettent la montée en puissance des capacités mises en oeuvre par la Marine en matière de maîtrise et d’intervention dans les fonds marins dont l’importance stratégique ne cesse de croître.

Baudroie : tir réel sur cible réelle

Publié le 17/12/2024

Le 14 décembre, un sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) a tiré une torpille F21 sur cible réelle : la coque de l’ancien navire Premier maître L’Her, préalablement dépolluée. Un tir qui confirme de nouvelles capacités pour les sous-marins de la Marine nationale.

Le tir a été mené avec une munition de combat, et non d’essai, une torpille F21 lourde capable de détruire les menaces de surface ou sous-marines. S’inscrivant dans la démarche Polaris, de préparation à la haute intensité, cette expérimentation a permis d’éprouver les capacités de cet armement de nouvelle génération. Conçue pour équiper les sous-marins nucléaires d’attaque des classes Rubis et Suffren, ainsi que les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins, la torpille F21 représente une évolution dans l’armement de ces unités : niveau de discrétion, rayon d’action, vitesse de frappe et capacités de détection supérieurs aux armes précédentes.

Cette campagne, prévue dans la loi de programmation militaire, présente un intérêt majeur pour les forces. Elle s’approche en effet au plus près du réel, et apporte des enseignements humains et opérationnels sans précédents. BZ à nos marins !

La complexité et l’exigence de l’environnement dans lequel ont évolué les participants renforcent la pugnacité des équipages et nourrissent les réflexions tactiques sur la guerre de demain. La démarche Polaris s’inscrit dans ce sens, et permet la montée en puissance de la Marine dans ces domaines.

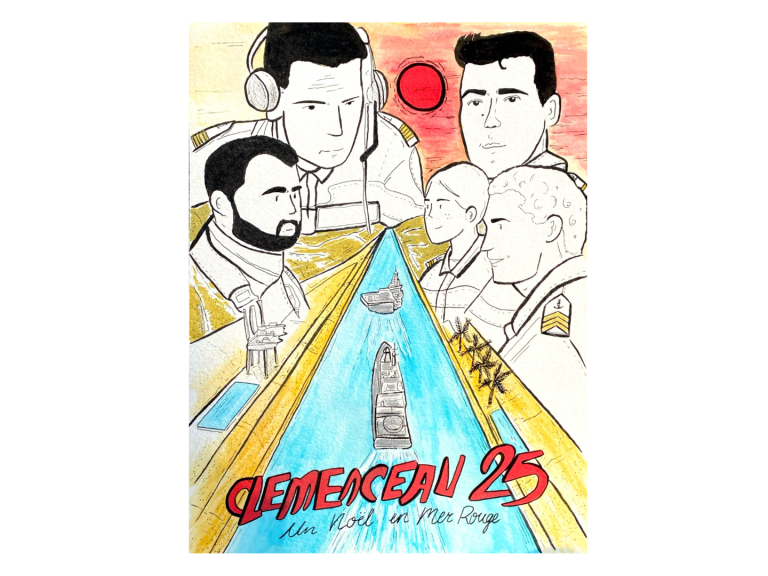

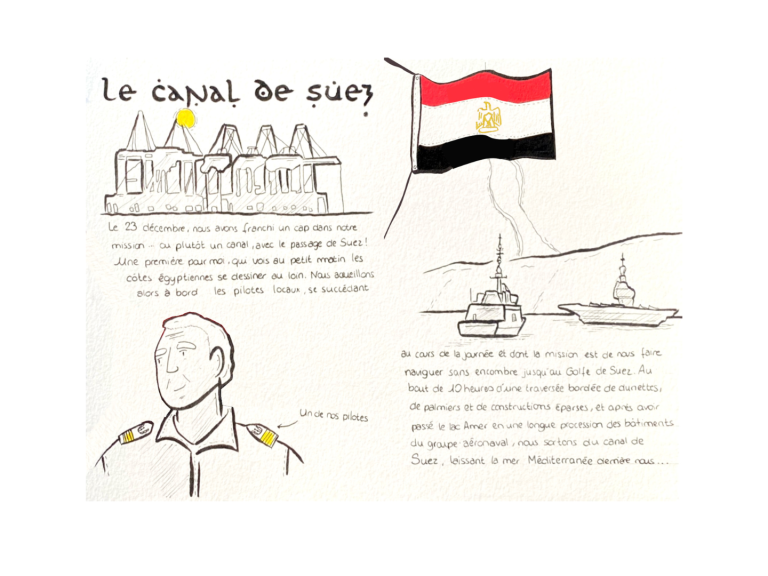

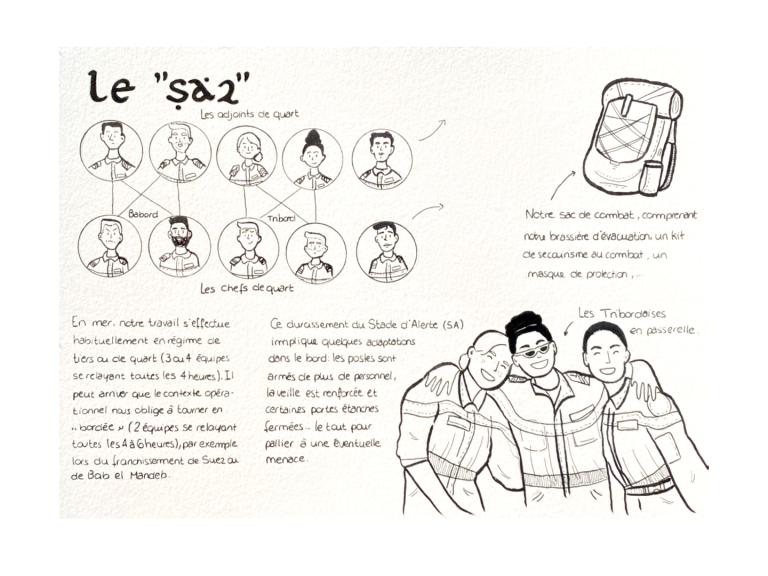

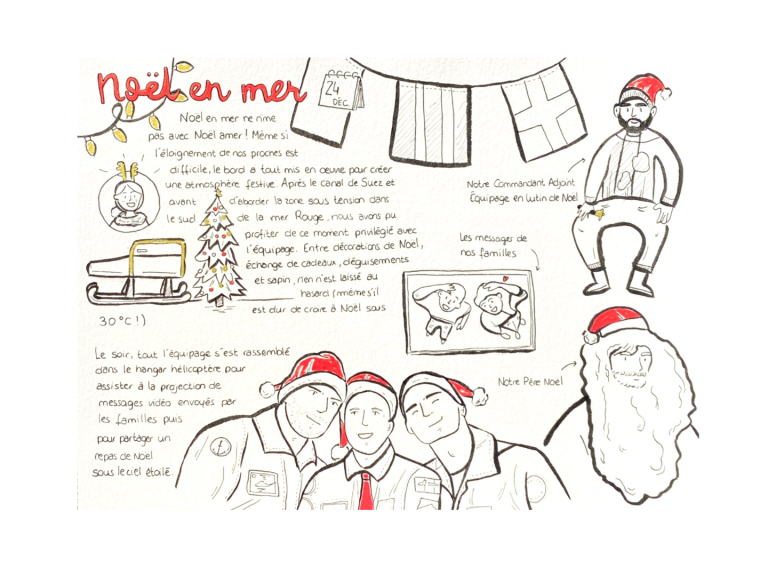

Journal de bord Clemenceau 25 #2

Publié le 07/01/2025

Suivez la mission grâce au talent d’une jeune second maître, de spécialité navigateur et timonier, embarquée sur l’une des frégates du groupe aéronaval (GAN) !

Les travailleurs de la mer

Publié le 08/01/2025

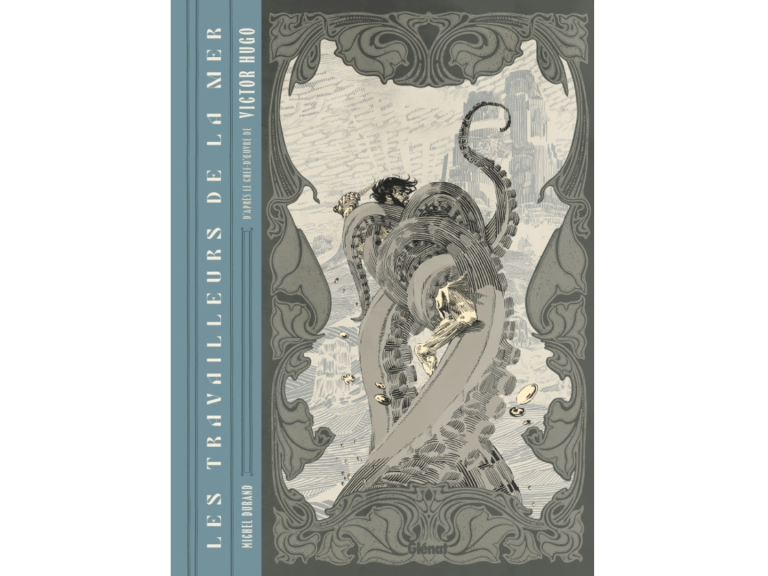

« La marée croît insensiblement d’abord, puis violemment. Arrivée aux rochers, la colère la prend, elle écume. » Le texte de Victor Hugo est ici amputé de sa virtuosité pour être réduit à quelques bulles de bandes-dessinées. Pourtant, la mise en page de l’album, léchée, est sublime, et le récit retrouve heureusement sa puissance dans les illustrations. Tout en hachures, le trait de l’artiste conserve à l’histoire tragique de Gilliat sa profondeur et sa gravité. Il entraîne le lecteur sur cette petite île de Guernesey, battue par le vent et assaillie par les marées, où la vie austère des habitants est rythmée par le travail et la mer. Hymne à la beauté effrayante des éléments et à l’humilité de l’homme face à eux, le chef d’œuvre de Victor Hugo est à (re) découvrir, dans cette interprétation inédite.

« La marée croît insensiblement d’abord, puis violemment. Arrivée aux rochers, la colère la prend, elle écume. » Le texte de Victor Hugo est ici amputé de sa virtuosité pour être réduit à quelques bulles de bandes-dessinées. Pourtant, la mise en page de l’album, léchée, est sublime, et le récit retrouve heureusement sa puissance dans les illustrations. Tout en hachures, le trait de l’artiste conserve à l’histoire tragique de Gilliat sa profondeur et sa gravité. Il entraîne le lecteur sur cette petite île de Guernesey, battue par le vent et assaillie par les marées, où la vie austère des habitants est rythmée par le travail et la mer. Hymne à la beauté effrayante des éléments et à l’humilité de l’homme face à eux, le chef d’œuvre de Victor Hugo est à (re) découvrir, dans cette interprétation inédite. C. C.

Les travailleurs de la mer, Michel Durand d’après le chef d’œuvre de Victor Hugo

Glénat, 152 p., 35 €.

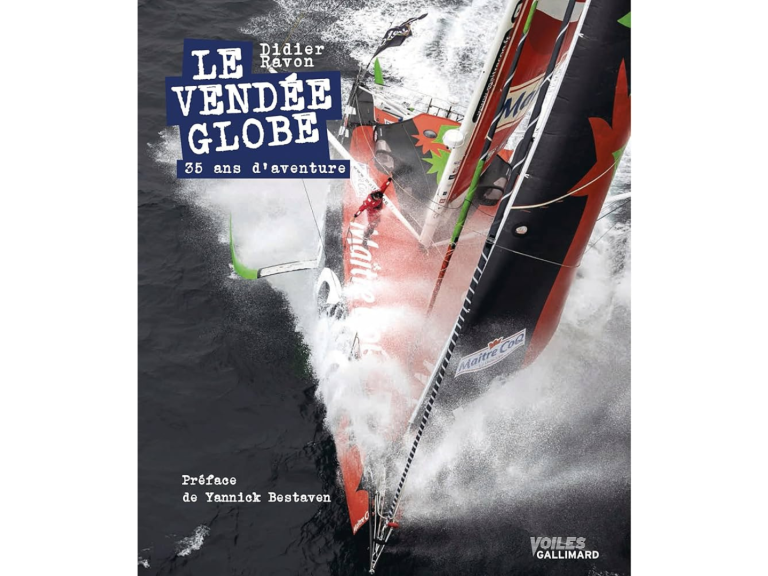

Le Vendée Globe, 35 ans d’aventure

Publié le 08/01/2025

40 skippers se sont élancés le 10 novembre depuis les Sables-d’Olonne à l’assaut de « l’Everest des mers ». Le Vendée Globe est la plus grande course à la voile autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, elle a forgé sa légende sur les tempêtes des quarantièmes rugissants et des cinquantièmes hurlants.

40 skippers se sont élancés le 10 novembre depuis les Sables-d’Olonne à l’assaut de « l’Everest des mers ». Le Vendée Globe est la plus grande course à la voile autour du monde en solitaire, sans escale et sans assistance, elle a forgé sa légende sur les tempêtes des quarantièmes rugissants et des cinquantièmes hurlants. Vagues de 15 mètres, rafales à 70 nœuds, icebergs, avaries en série, sauvetages inespérés, abandons, blessures, chaque édition est le théâtre d’exploits humains à l’issue plus ou moins heureuse. Didier Ravon signe un ouvrage précis et détaillé qui revient sur ces 35 ans d’aventure, l’occasion de mesurer les évolutions de la voile depuis 1989. Difficile de rester indifférent à cette course complètement folle, une fois plongé dans le récit passionnant de chaque édition.

Le Vendée Globe, 35 ans d’aventure, de Didier Ravon

Gallimard, 256 p., 35 €.

SUB L’immersion

Publié le 08/01/2025

Il est « peintre » officiel de la Marine depuis 2021, mais ce sont ses photographies, dont certaines ont fait le tour du monde, qui l’ont introduit dans le cercle très fermé des artistes adoubés par la Royale. Hyperactif, dans son élément sur une planche à voile et sur le pont du Charles de Gaulle, à la fois volubile et capable d’une concentration de taiseux lorsqu’il campe face à son sujet derrière son objectif 800 mm de 4 kilos, Ewan Lebourdais multiplie les livres comme les aventures maritimes.

Cinq ans après S.U.B, premier ouvrage dédié à l’univers des sous-marins français aujourd’hui épuisé, il réalise son rêve en publiant SUB L’immersion, une odyssée esthétique à bord des SNLE Le Triomphant et Le Vigilant, du SNA Duguay-Trouin ou encore du BEM Monge, qui souligne les prouesses techniques dont l’homme est capable. Ce beau livre au style épuré et perfectionniste, alternant photos pleine page et encadrées de marie-louise, est un objet luxueux pour les passionnés et le grand public. Qu’espérer de plus lorsque l’on est déjà exposé dans le bureau du chef d’état-major des armées et à l’Elysée – le président de la République Emmanuel Macron signe d’ailleurs la préface du livre ? Une consécration qui se pérennise pour cet ambassadeur fidèle et insatiable de la Marine.

SUB L’immersion d’Ewan Lebourdais , textes de Christophe Agnus

Odyssée, 232 p., 54 €.

SUB, Le prix du silence

Publié le 08/01/2025

Tous les ingrédients d’un drame sont réunis : un lieu clos – un sous-marin nucléaire lanceur d’engins – des hommes (et des femmes !) sommés de vivre ensemble durant 70 jours sans contact avec l’extérieur, aucun moyen de sortir et la pénible impression qu’un traître s’est glissé parmi l’équipage. Alors que le commandant du Jules Verne, sous-marin de la Marine nationale, avait accepté d’accueillir un célèbre écrivain pressenti pour entrer sous la Coupole, il est prévenu, la veille de l’appareillage, de l’arrivée inopinée d’un ancien ingénieur général de l’armement. L’homme, ostensiblement désagréable, a été imposé par le chef d’état-major des Armées. Deux éléments perturbateurs dans une ambiance déjà tendue.

Quelques jours après sa dilution dans les profondeurs de l’Atlantique, la Russie frappe l’Estonie. C’est la guerre. Le Jules Verne, garant de la dissuasion nucléaire, devient la pièce maîtresse d’une partie d’échecs internationale. Non loin de lui, rôde un sous-marin russe nouvelle génération, le K-373, plus petit et plus rapide que le Français. Une traque dont l’issue ne peut être que fatale s’engage. Le romancier Christophe Agnus (son père, lieutenant de vaisseau, faisait partie de l’équipage disparu du sous-marin Minerve le 27 janvier 1968), embarque son lecteur dans un jeu de cache-cache mortel. Une intrigue et une tension qui vont crescendo, et qui ferrent le lecteur jusqu’à la dernière goutte de mots bue.

SUB, Le prix du silence, de Christophe Agnus

Nautilus, 20 €.