Le Courbet a fait escale à Istanbul

Publié le 10/12/2024

A l’occasion de son déploiement hivernal en Méditerranée orientale, la frégate de type La Fayette (FLF) Courbet a effectué une relâche opérationnelle à Istanbul, du 22 au 25 novembre 2025.

Cette escale, a donné lieu à des visites réciproques avec la marine turque représentée par l’amiral Mustafa Kaya, commandant de la marine pour les détroits et la zone nord, et la représentation française locale avec une visite de madame Nadia Fanton consule générale de France à Istanbul.

Une plongée commune a été effectuée, permettant aux plongeurs de bord du Courbet de travailler avec les plongeurs turcs et de profiter des propriétés de cohésion de l’eau froide du Bosphore.

Le franchissement du mythique détroit des Dardanelles fut également l’occasion pour les marins du Courbet de commémorer la mémoire des 643 marins du Bouvet morts au combat le 18 mars 1915. Une séquence chargée en émotion à l’aube du 110ème anniversaire de la bataille éponyme.

Alliées au sein de l’OTAN depuis 1952, les marines turque et française coopèrent régulièrement à l’occasion d’exercices ou au sein de forces constituées comme les Standing NATO Forces (SNMG 2 et SNMCMG 2). Les deux marines entretiennent par ailleurs un dialogue stratégique bilatéral régulier.

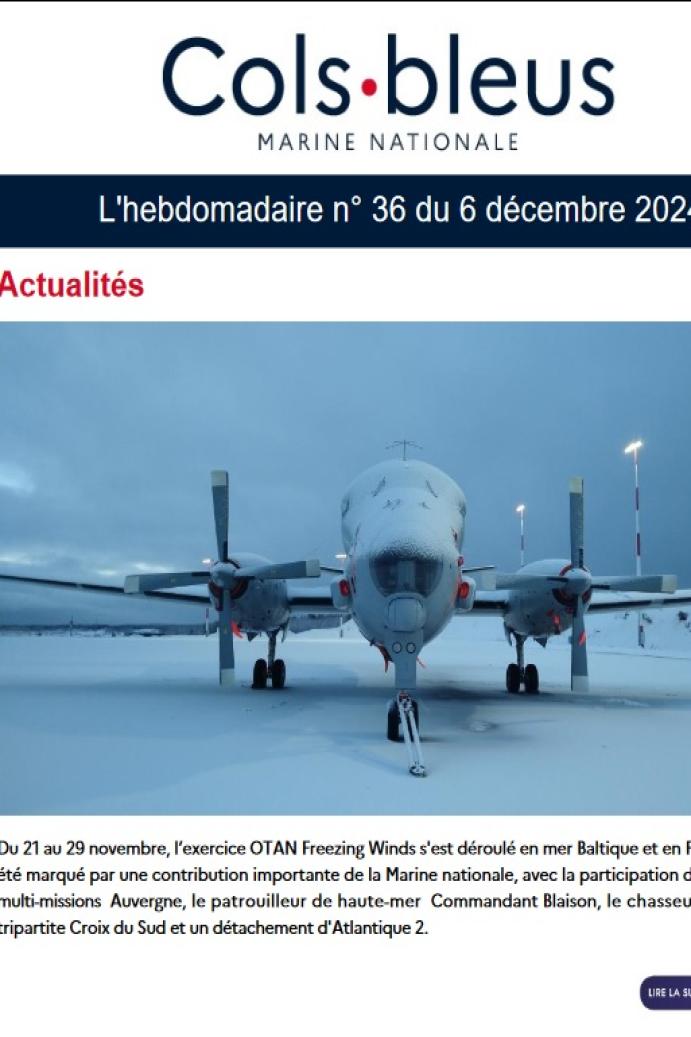

Fin d’exercice Freezing Winds pour l’Auvergne

Publié le 10/12/2024

Le 4 novembre 2024, la frégate multi-missions (FREMM) Auvergne a quitté Brest pour rallier la Baltique, avec pour mission principale de participer aux mesures de réassurance de l’OTAN au sein du Task Group 441.01. Deux exercices majeurs, Merlin et Freezing Winds organisés respectivement par la Suède et la Finlande, ont ponctué son déploiement.

L’exercice Merlin était entièrement consacré à la lutte anti sous-marine et s’est tenu du 11 au 15 novembre, à proximité des eaux territoriales suédoises et de l’île de Gotland. Il a été l’occasion d’échanges nourris avec la marine suédoise qui a fait la démonstration de toutes ses capacités et de son savoir-faire en lutte anti sous-marine par petits fonds.

D’une plus grande ampleur, l’exercice Freezing Winds comptait plus de 4 000 militaires en provenance de 13 nations différentes et s’est déroulé du 19 au 28 novembre en mer, dans les airs et sur terre. Il visait à relever deux défis d’ampleur : l’intégration des forces finlandaises – avant-dernières en date à avoir rejoint l’OTAN – à celles de l’Alliance ; et l’adaptation aux conditions particulières de la Baltique en hiver où le froid et la nuit sont omniprésents.

Le volet maritime de Freezing Winds était divisé en deux phases principales. La première, composée d’exercices « sérialisés », s’est déroulée dans les eaux archipélagiques finlandaises et dans le golfe de Finlande. Engageant tour à tour l’ensemble des domaines de lutte, elle a permis de poser les principaux jalons d’une interopérabilité en termes de commandement et de communication entre le TG 441.01 et les bâtiments suédois et finlandais participant à l’exercice.

La seconde phase de l’exercice a consisté en un « LIVEX » dont le thème était une escalade des tensions conduisant à une guerre ouverte entre une alliance « Occasius » expansionniste et les forces finlandaises défendant leurs espaces souverains avec le renfort de l’OTAN. Cette séquence a permis de réaliser en force constituée, des engagements navals de grande ampleur, combinant tirs de missiles de croisière et lutte au-dessus de la surface.

Au-delà des scénarii, Freezing Winds et dans une moindre mesure Merlin, ont surtout montré la solidarité des nations de l’OTAN avec leurs deux nouveaux membres, la Suède et la Finlande. Ils ont aussi permis d’affirmer la liberté d’action des unités de l’Alliance en Baltique.

Au terme de l’exercice, l’Auvergne a accosté à Tallinn où elle a accueilli le ministre de la défense estonien ainsi que SEMA Emmanuel Mignot, ambassadeur de France en Estonie. Le soir, elle organisait un coquetel, sous la présidence du Commodore Thomas Stig Rasmussen, commandant le TG 441.01 auquel étaient invités des officiers de tous les bâtiments du TG 441.01, des officiels estoniens ainsi que des personnalités de la communauté diplomatique à Tallinn.

Toulon : le premier port militaire d’Europe se modernise

Publié le 11/12/2024

Depuis sa fondation au XVIIe siècle, le port militaire de Toulon n’a cessé de se réinventer pour répondre aux exigences de son temps. Aujourd’hui, il peut se targuer d’être à la fois un pilier de la défense nationale et un moteur économique pour la région.

Le 19 novembre dernier à Marseille, le capitaine de vaisseau Pierre Suleau, commandant de la base navale de Toulon, donnait une conférence sur les enjeux stratégiques, technologiques et humains de la base navale de Toulon. Une mise en lumière du premier port militaire d’Europe, site essentiel de la défense nationale, sous l’égide du vice-amiral Lionel Mathieu, commandant la Marine à Marseille.

Lors de sa prise de parole, le capitaine de vaisseau a rappelé l’histoire de l’arsenal en détaillant les transformations en cours, pour faire face aux défis du XXIe siècle.

L’innovation au service de la souveraineté

Les investissements massifs dans des bâtiments de nouvelle génération témoignent de cette ambition. Parmi les projets phares figurent les frégates multi-missions (FREMM), les sous-marins nucléaires d’attaque de classe « Suffren », les bâtiments de ravitaillement de forces (BRF) et les frégates de défense et d’intervention (FDI). Ces navires incarnent la volonté de la Marine nationale d’intégrer des technologies de pointe tout en renforçant la sécurité maritime française et européenne.

Au-delà de l’aspect militaire, la modernisation de la base navale de Toulon reflète des enjeux technologiques, économiques et humains.

Le capitaine de vaisseau Suleau a souligné le rôle clé des partenariats publics et privés dans cette transformation. De l’intégration des énergies renouvelables à l’adaptation des infrastructures pour accueillir des bâtiments plus grands et plus performants, chaque étape de cette évolution contribue à faire de Toulon un modèle d’excellence.

Une ambition tournée vers l’avenir

La conférence a également mis l’accent sur l’importance stratégique du port militaire de Toulon dans le paysage géopolitique actuel. Située au carrefour de la Méditerranée, la base navale joue un rôle central dans la projection de la puissance maritime française, tout en participant activement à la sécurisation des routes maritimes internationales.

Marquée par des échanges riches et passionnés entre le conférencier et l’auditoire, cette présentation a rappelé combien la Marine nationale reste au cœur des défis contemporains, fidèle à son héritage tout en se tournant résolument vers l’avenir.

Tempête Darragh : la Marine au secours d’un pétrolier

Publié le 13/12/2024

Dans la nuit du 7 au 8 décembre derniers, le navire remorqueur l’Abeille Bourbon, un hélicoptère de la Marine nationale et une équipe d’évaluation et d’intervention de Brest ont porté assistance au pétrolier Larus qui dérivait dangereusement vers les côtes, alors que faisait rage la tempête Darragh dans la baie de Saint-Brieuc.

« Je voyais la furie en bas, 50 nœuds de vent en rafale et les paquets de mer, c’était très impressionnant », raconte le premier maître (PM) Gaétan à propos de l’hélitreuillage qui lui a permis de porter assistance au pétrolier Larus.

Un hélicoptère envoyé en renfort

Quelques heures plus tôt, à Lanvéoc, il est 19h, quand le capitaine de frégate (CF) Frédéric, chef du détachement de secours, protection et intervention (SPI) de la flottille 32F reçoit un coup de téléphone. Un bâtiment de commerce ne tient plus son mouillage en baie de Saint-Brieuc, son ancre « chasse ». Suite à une avarie moteur, le navire est au mouillage depuis un mois, dans l’attente d’un remorqueur polonais qui doit le ramener dans un port pour pouvoir le dépanner. Le navire tarde à arriver à cause des conditions météorologiques dégradées. Affrétés par la Marine nationale, le remorqueur d’intervention, d’assistance et de sauvetage (RIAS) L’Abeille Bourbon, dont la mission est d’assister les navires en difficulté, est en route vers le pétrolier. L’équipe SPI de la 32F passe en alerte renforcée. La soirée passe sans nouvel appel, les marins vont se coucher. À Brest, le PM Gaétan, commandant en second sur le chaland releveur d’ancrages Telenn Mor, est d’astreinte ce soir-là. À 1 heure du matin, le téléphone sonne des deux côtés de la rade. Les conditions météorologiques ont empêché L’Abeille de passer la remorque, l’équipe d’évaluation et d’intervention (EEI) de Brest et le détachement de la 32F sont engagés.

« À 1h30, on a eu un briefing succinct, c’était dans l’urgence parce que le bateau chassait. On est monté dans l’hélicoptère à 2 heures du matin, on a eu 32 minutes de transit jusqu’à la zone de travail », explique le PM Gaétan. « Le vent soufflait à 100/110 kilomètres/heure, il y avait une bonne mer 6. Il faisait nuit noire, on était équipés de jumelles à vision nocturne. On a récupéré le commandant en second de L’Abeille Bourbon, qui faisait partie de l’équipe EEI. On s’est ensuite dirigé vers le bâtiment qui était en difficulté, où on a déposé par treuillage les trois équipiers ainsi que leur matériel », complète le CF Frédéric qui pilotait l’hélicoptère au moment de l’opération.

Trois hommes hélitreuillés

Habitué à faire du remorquage de haute mer, le PM Gaétan connaît la mauvaise mer mais c’est la première fois qu’il est hélitreuillé « Quand on est au bout du filin, c’est impressionnant mais l’équipage de l’hélicoptère était très professionnel. Le pilote était super calme ça nous a rassuré pendant le vol, quand il parlait on voyait la furie dehors, mais il gardait un ton posé. »

Le pilote d’hélicoptère explique : « Il y avait beaucoup de vent, des turbulences et le bateau bougeait énormément. On ne s’entraîne pas avec des conditions comme ça, car nos normes ne nous le permettent pas. C’est plus compliqué et technique pour nous, mais notre entraînement nous permet d’y aller sereinement. » De retour à la base d’aéronautique navale de Lanvéoc, l’équipage du H160 restera d’alerte toute la nuit, prêt à repartir pour une nouvelle opération.

Arrivée à bord, le travail de l’équipe EEI commence. Pas le temps de faire un briefing en passerelle, l’urgence est de passer la remorque pour qu’enfin le pétrolier arrête de dériver. Les marins s’activent sur la plage avant, mal configurée. La remorque pèse une tonne, le vent et la mer secouent la plateforme du bateau et compliquent la tâche des équipiers. Finalement à 5h30, après plusieurs heures de travail, la remorque est capelée et assurée. L’attelage débute son transit vers Brest.

Les trois marins sont reçus au carré par l’équipage géorgien du Larus qui leur offre du café et leur propose à manger. La pression redescend et malgré la barrière de la langue, un lien se tisse entre les deux équipages. Installé dans sa cabine, le PM Gaétan ne trouve pas le sommeil, dehors la tempête fait rage. Il se remémore : « Le bateau bougeait tellement, on marchait sur les murs, on a pris 45 degrés de gîte. Avec le second on pensait qu’on allait évacuer le bateau tellement il partait en vrac. » Ils se relaient pour aller « rafraîchir » la remorque, c’est-à-dire graisser l’acier pour éviter le frottement avec le chaumard et une rupture de la remorque. Le PM Gaétan explique : « On n’a pas pu le faire souvent car il y avait trop de mer, c’était dangereux, on risquait de partir à l’eau. »

À l’approche de Brest, les marins préparent le largage pour pouvoir « choquer » la remorque afin que l’Abeille la reprenne. Le vent souffle fort mais la mer s’est calmée. L’opération est rapide, le Larus mouille 5 maillons, l’équipe EEI largue la remorque avant de rentrer au port.

Le PM Gaétan confie « en garder un super souvenir, parce que la pression est redescendue. C’était une belle aventure humaine, dangereuse mais maîtrisée. Les gars de l’hélicoptère, l’Abeille, tout le monde a été super professionnel. »

Regards sur les Fêtes Maritimes de Brest

Publié le 27/11/2024

L’Aquitaine en Islande : exercice Northern Viking

Publié le 06/01/2025

Le 18 août, l’équipage de la frégate multi-missions (FREMM) Aquitaine a quitté Brest et pris le large, direction l’Islande. Le bâtiment a participé à l’exercice de l’OTAN Northern Viking pour s’entraîner dans un vaste panel de missions.

Au large des îles Féroé, pas le temps pour les marins de l’Aquitaine d’observer les reliefs abrupts et les fjords qu’offre cet archipel danois perdu entre l’Écosse et l’Islande. Sur le pont, ils préparent l’hélicoptère pour répondre à une sollicitation SAR (Search and Rescue) des garde-côtes islandais dans le cadre d’une opération de secours à personne sur un glacier.

Armés de leur équipement adapté aux conditions locales, les équipiers de pont d’envol et le chien jaune s’affairent et guident l’appareil.

Un exercice multi-milieux, multi-champs

Durant cinq jours, au large de l’Islande, les marins français se sont entraînés, aux côtés de leurs camarades allemands, américains, danois, islandais, polonais et portugais, à agir en groupe sur l’ensemble du spectre de la guerre navale, dans le cadre de l’exercice Northern Viking. Ils étaient ainsi 1 200 à tester la défense des infrastructures nationales vitales et des routes maritimes autour de l’Islande dans cet exercice conduit par les États-Unis. L’Aquitaine devait, conjointement avec des batteries côtières polonaises et des avions de patrouille maritime, protéger un État côtier allié contre des attaques venant de la mer.

La FREMM a contribué à interdire la zone à l’adversaire et à assurer la protection de l’espace aérien et des approches maritimes. « Cela consiste à intercepter des navires et les empêcher de pénétrer dans une zone prédéfinie, détaille le commissaire Corentin. Nous leur faisons comprendre nos messages par notre posture et une gradation de l’emploi de nos moyens. » Phase suivante de l’exercice, le secours en mer : « Nous avons réalisé des exercices de combats qui ont généré des blessés. Pour les soigner nous avons monté toute une chaîne de santé, du traitement du patient à son transfert par hélicoptère vers la terre et la prise en charge par un hôpital de campagne », explique le capitaine de vaisseau (CV) François Trystram, commandant l’équipage A de l’Aquitaine. L’occasion pour la FREMM de montrer l’étendue de ses capacités : missiles anti-aériens Aster 15, missiles anti-navires MM40 Exocet, systèmes de détection et de guerre électronique confèrent à la frégate une grande efficacité dans la lutte au-dessus de la surface. « La FREMM est une boîte à outils adaptée à un large éventail de missions », ajoute le commandant.

Lors de ce déploiement, l’Aquitaine a été amenée à travailler avec le ravitailleur britannique Tidesurge. Plusieurs ravitaillements à la mer ont ainsi permis à la FREMM de durer en opération : 527 m3 de carburant, des vivres, du matériel ou encore le courrier de l’équipage lui ont ainsi été délivrés. Grâce à son hélicoptère Caïman Marine, la FREMM a pu apporter son soutien au navire britannique en emmenant à son bord le médecin-major de l’Aquitaine afin d’examiner un marin britannique blessé.

Vigilance et prudence

À l’est du Groenland, où les températures sont souvent négatives, les marins sont équipés d’un lot grand froid qui leur permet de tenir plusieurs heures, exposés au vent, au froid et à la neige. Ces conditions ont aussi un impact direct sur les installations du navire. « Nos circuits d’eau douce vont être purgés pour éviter le gel et l’explosion des canalisations », explique le commandant de l’Aquitaine. Ces procédures spécifiques vont protéger les équipements, notamment les radars. L’eau est remplacéew par des produits antigels afin de les maintenir en condition opérationnelle.

Au-delà du cercle polaire, le risque de rencontrer des glaces dérivantes reste très important, même en été. Les marins maintiennent une vigilance accrue pour éviter toute collision avec la glace : « Nous nous appuyons sur des cartes de Météo-France pour connaître la température de l’eau de mer et les zones de présence d’icebergs. » Lorsqu’un bourguignon pointe le bout de son nez en surface, l’officier chef du quart réduit la vitesse et garde un œil sur ses radars pour éviter d’entrer en collision et d’endommager la coque du navire. « Les plus dangereux, ce sont les morceaux d’iceberg qui vont se détacher et vont être affleurants, alerte le commandant. Ils ne sont pas détectables par les radars et font pourtant parfois plusieurs centaines de tonnes. »

Ce déploiement est aussi l’occasion pour les marins d’améliorer leur connaissance de l’environnement dans cette zone, en particulier la propagation acoustique, indispensable à maîtriser pour détecter les sous-marins. À 25 nautiques des côtes du Groenland, l’eau douce et froide des glaciers se mélange avec l’eau salée et chaude de l’Atlantique, « lorsque les deux se rencontrent, cela crée des tourbillons et des zones où le son va se propager de façon erratique sous l’eau ».

L’objectif est de garantir la sécurité et la liberté de navigation dans ces endroits peu fréquentés et méconnus, mais stratégiques.

Patrouiller à Saint-Pierre-et-Miquelon : le Fulmar, une présence française en Amérique du Nord

Publié le 06/01/2025

En Amérique du Nord, Saint-Pierre-et-Miquelon est l’unique territoire français permettant à l’État de posséder une zone économique exclusive non négligeable. Depuis 1997, c’est le patrouilleur Fulmar qui affirme dans ces eaux la souveraineté française, en particulier pour ce qui relève de l’action de l’État en mer. Cols bleus a passé 12 heures à bord avec l’équipage.

Il est l’un des plus petits navires de guerre français. Pourtant sa zone d’action, l’océan Atlantique en bordure des Grands Bancs de Terre-Neuve, est immense. Un royaume sur lequel règne le Fulmar, un ancien chalutier construit en 1990, devenu patrouilleur de la gendarmerie maritime en 1996 puis de la Marine nationale en 2009. Avec son équipage limité à 12 marins – dont un seul officier –, son rôle est d’assurer une présence française en mer en Amérique du Nord (patrouille, action de souveraineté, secours en mer, police de la navigation, police des pêches, assistance aux navires en détresse, coopération avec les alliés.

Lorsque le Fulmar appareille en ce mercredi matin, laissant peu à peu les maisons colorées de Saint-Pierre derrière lui, le ciel est gris mais dénué de brumes. L’objectif de la journée est double : faire s’entraîner les membres d’équipage au tir et aller repérer des casiers de pêche pouvant perturber la navigation et présenter un risque environnemental. Si 4 000 kilomètres séparent Saint-Pierre de Brest, cet archipel français d’à peine 242 kilomètres carrés est à seulement 25 kilomètres de Terre-Neuve au Canada. Il regorge d’immenses plateaux sous-marins riches de nombreuses ressources d’hydrocarbures ou halieutiques dont la morue fut une des espèces emblématiques.

En passerelle, le maître principal Sébastien dirige le navire vers la zone de tir dans les eaux froides de l’Atlantique. Chargé d’organiser l’exercice, le premier maître Vincent assure le briefing de l’équipage. Officier chef du quart et plongeur de bord, il officie également en cuisine en tant que commis. Comme lui, les douze marins du bord remplissent plusieurs fonctions en raison du faible effectif.

Sur bâbord, le capitaine de corvette François Mauger, commandant du patrouilleur, les yeux rivés sur l’océan, supervise l’exercice et donne ses ordres. L’exercice terminé et le debriefing effectué, le bâtiment s’apprête à effectuer sa seconde mission.

Un environnement hostile

Dans son bureau, le livre Patrouille au Grand Nord de Patrice Franceschi en main, le commandant rappelle la fonction première du bateau : le sauvetage en mer. L’équipage est d’alerte à 24h durant l’hiver et 6h en été. Si la récupération d’un membre d’équipage tombé à la mer est le lot de tous les bateaux de la Marine, le Fulmar rajoute à l’équation un environnement hostile auquel il faut s’adapter : « Les conditions météorologiques ne nous permettent pas toujours de mettre un canot à l’eau, précise le commandant. Nous avons donc imaginé un système permettant au naufragé de s’enrouler à l’aide d’une haussière pour être secouru », poursuit-il.

Le Fulmar s’exerce également au remorquage de navires en mer, en coopération avec les ferries de la collectivité. Ceux-ci acheminent des passagers plusieurs fois par semaine de l’archipel à l’île de Terre-Neuve, au Canada. « Dès que les conditions météo le permettront, nous prévoirons un exercice avec un pêcheur », indique le CC Mauger.

Une coopération locale et internationale

Dans ce territoire français bordé par le Canada, le partage des enjeux maritimes stratégiques génère une forte coopération entre le Fulmar et ses homologues canadiens, américains et danois, le Groenland se trouvant au nord de l’archipel. Chaque année, en juin, le patrouilleur participe à un exercice SAR (Search and rescue) avec la garde côtière et les escadrons d’hélicoptères de l’armée de l’air canadienne. Dans une zone « où les gens connaissent bien la mer et savent naviguer », les interventions sont heureusement rares.

Polyvalent, le Fulmar lutte également contre la pollution maritime. « Une tonne de fioul peut générer huit tonnes de déchets à terre ». Afin de diluer la pollution à la mer, le patrouilleur possède des rampes d’épandage, un filet et un écrémeur.

Le Fulmar coopère aussi étroitement avec les Affaires maritimes, notamment dans le cadre de la police des pêches. « Nous vérifions que les bateaux donnent et relèvent leur position à l’aide des systèmes AIS et VMS, explique le commandant. Et vérifions qu’ils disposent bien d’un droit de pêche », « Le but est de défendre les intérêts des Saint-Pierrais en s’assurant que les pêcheurs canadiens respectent les droits de pêche dans notre ZEE. »

Dans les prochains mois, le commandant et son équipage travailleront de concert avec les acteurs de la biodiversité locale. Une convention devrait être signée afin d’aider au comptage des phoques sur l’île de Miquelon. Par ailleurs, le bâtiment ira surveiller des filières d’aquaculture abandonnées. Les plongeurs de bord du patrouilleur iront les recenser afin de qualifier le risque qu’elles présentent pour la navigation, avant de passer la main au service public des phares et balises.

Suivre les saisons

Le programme 2025 du bâtiment suivra les saisons afin de s’adapter aux contraintes climatiques. L’hiver, les entraînements se feront en journée avec des missions relevant de l’AEM. Au printemps, le bâtiment se dirigera vers le Sud, dans la région des Grands Lacs pour bénéficier de meilleures conditions météorologiques et coopérer avec les gardes-côtes américains et canadiens. Au retour, l’équipage formera au quart des élèves de la mission Jeanne d’Arc. Enfin, en été, le Fulmar pilotera un exercice SAR et assurera la sécurité d’événements nautiques. Avant son arrêt technique annuel à l’automne le Fulmar entreprendra en août une traversée vers le passage du Nord-Ouest, si la situation des glaces le permet. L’objectif étant de mieux appréhender cette zone dans un contexte de changement climatique et d’améliorer nos capacités de coopération avec les canadiens et les danois.

« Aucune présence de casiers dans la zone où nous patrouillons, commandant », rend compte un membre d’équipage. Ordre est donné de rentrer au port. Quelques minutes plus tard, alors que l’équipage se partage entre la passerelle et les plages pour préparer la manœuvre d’accostage, un phoque apparaît sur bâbord. Rires de l’équipage. Être marin à bord du Fulmar, c’est vivre une aventure atypique, à l’image de son territoire.

Vice-amiral d’escadre Jean-François Quérat : l’Arctique, espace de contestation stratégique

Publié le 06/01/2025

Depuis l’annexion de la Crimée en 2014 et plus encore depuis le conflit en Ukraine, la zone Atlantique nord est devenue un espace de contestation stratégique. Mais l’enjeu militaire est loin d’être le seul dans la ligne de mire de la Marine nationale. Les enjeux concernent aussi la sécurité de la navigation, l’économie et l’environnement. Le préfet maritime et commandant de la zone maritime Atlantique (CECLANT), le vice-amiral d’escadre Jean- François Quérat, s’exprime sur les missions de la Marine en Arctique.

Cols bleus : La zone Atlantique nord est- elle en proie à davantage de crispations depuis la guerre en Ukraine ?

VAE Jean-François Quérat : Les forces russes y sont déployées selon une logique de bastion, en particulier autour de la mer de Barents et en Atlantique nord, dont elles visent à empêcher l’accès, et où elles accompagnent leurs déploiements d’une importante stratégie de communication anti-occidentale. De son côté, la Marine déploie des frégates, des avions de patrouille maritime Atlantique 2 et des sous-marins pour garantir la liberté d’action de notre dissuasion nucléaire et défendre le droit international à la liberté de navigation.

C. B. : La militarisation de l’Arctique subit- elle une accélération ?

VAE J. F. Q. : Oui c’est une conséquence de l’évolution du contexte international et de l’arrivée de nouveaux acteurs dans la zone (comme la Chine). L’océan Arctique est une zone riche d’un point de vue stratégique, en particulier pour le déploiement des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins russes. Ainsi, la base aérienne de Nagurskoye (1947) a modernisé ses infrastructures pour accueillir les avions de chasse et bombardiers stratégiques depuis 2020. D’autres sites sont concernés comme le port militaire de Tiksi (mer de Laptev) et la base aérienne de Sia sur l’île de Severny (archipel de la Nouvelle-Zemble). Cette remilitarisation généralisée des territoires polaires russes, souhaitée par Vladimir Poutine, implique l’implantation de pistes pour les avions de combat, radars, systèmes de défense anti-aérienne, infrastructures d’accueil pour sous-marins nucléaires. Ces bases offrent une possibilité de frappe rapprochée à l’encontre des États-Unis et du Canada : ceci doit appeler notre vigilance.

C. B. : Comment la Marine nationale répond-elle aux objectifs de la stratégie polaire de la France à horizon 2030 ?

VAE J. F. Q. : Chaque année, elle participe, comme observateur, à l’ASFR (Arctic Security Forces Roundtable), pendant militaire du Conseil de l’Arctique, mais aussi au North Atlantic Coast Guard Forum où elle dirige les activités du groupe sur la sécurité maritime. La Marine participe aussi à des exercices « Search and Rescue » (SAR) au large du Groenland : Argus organisé par les Danois ou Nanook par les Canadiens sont l’occasion d’apprendre de nos partenaires sur les enjeux du sauvetage dans ces environnements difficiles. Nous entretenons également des liens étroits avec Ponant, compagnie dont le navire Le Commandant Charcot réalise régulièrement des croisières au-delà du cercle arctique et jusqu’au pôle Nord. En juin dernier, le centre opérationnel de CECLANT a organisé Tugaalik 24, sur la côte orientale du Groenland, un exercice de sauvetage avec ce navire, impliquant également le BSAM Rhône et la frégate danoise Triton.

Les missions du bâtiment hydrographique et océanographique Beautemps-Beaupré et l’envoi régulier de frégates dans cette région contribuent à cette volonté de maîtrise des spécificités de la navigation mais également des opérations dans le Grand Nord. Il ne faut pas oublier non plus notre patrouilleur Fulmar (lire page 22), qui contribue à sa mesure aux contrôles de nos espaces maritimes et aux coopérations avec nos alliés.

C. B. : Les enjeux sont-ils surtout économiques (exploitation des ressources naturelles, installation de câbles…) ?

VAE J. F. Q. : Depuis la guerre froide, l’Arctique a été un enjeu militaire en raison de la proximité des territoires américains et russes. Dorénavant, l’Arctique représente un enjeu économique indéniable pour la Russie avec l’exploitation et les transports d’hydrocarbures, dont notamment le gaz naturel liquéfié. Ce développement économique, rendu possible par le réchauffement climatique et la fonte de la banquise, engendre l’arrivée de nouvelles problématiques. Nous devons collectivement être conscients des risques que fait peser la navigation commerciale ou touristique dans ces espaces, un accident serait éminemment compliqué à gérer et nécessiterait une coopération étroite entre les États. Nous nous y entraînons d’ailleurs régulièrement avec nos partenaires.

C. B. : L’objectif environnemental a-t-il été relégué au deuxième plan depuis le retour à une certaine conflictualité ?

VAE J. F. Q. : Non, cela reste un objectif à part entière et d’ailleurs nous entretenons des relations permanentes avec le SHOM, l’IPEV ou encore l’IFREMER. Sans une parfaite connaissance de l’environnement, hydrographique, océanographique et météorologique, nos modes d’action seront plus difficiles à réaliser, voire inefficients. Les relevés hydrographiques dans la zone et l’étude de la fonte des glaces, qui a un réel impact sur les capacités de naviguer de nos unités, sont pris en compte au même titre que les paramètres de cyberdéfense ou les particularités électromagnétiques et relatives aux systèmes de navigation de cette zone.

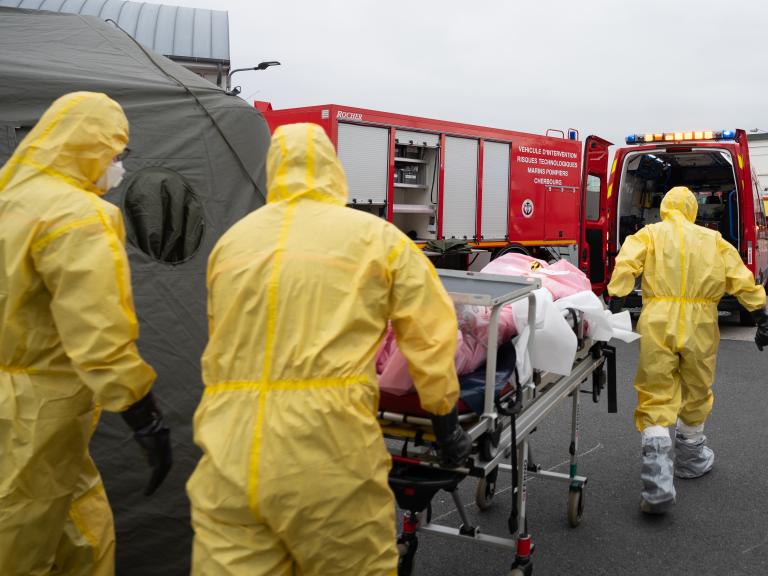

Base navale de Cherbourg : exercice national d’urgence radiologique

Publié le 06/01/2025

Le commandement de l’arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord a organisé, avec la participation de la direction générale de l’armement, un exercice national d’urgence nucléaire au sein de la base navale de Cherbourg pour tester, dans son ensemble, le dispositif prévu en cas de crise nucléaire ou radiologique d’une installation nucléaire de base secrète.

14 novembre, 9 h 00 : dans l’installation nucléaire de base secrète du Homet, exploitée par la direction générale de l’armement (DGA) et consacrée au démantèlement des sous-marins nucléaires, l’équipe d’animation simule un départ de feu dans un local abritant des déchets radioactifs. Cette annonce marque le début d’un scénario qui mobilisera pendant deux jours près de 1 000 participants, militaires et civils. À 9 h 20, le vice-amiral d’escadre Benoît de Guibert, commandant l’arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord (COMNORD), déclenche le plan d’urgence interne (PUI) du site. La base navale de Cherbourg déploie immédiatement ses moyens pour lutter contre le sinistre et prendre en charge les personnes présentes dans l’installation. La compagnie des marins-pompiers est déployée en premier, suivie par le service de surveillance radiologique pour l’accueil des victimes. Pour éprouver davantage les réflexes et la capacité d’adaptation des équipes d’intervention, les animateurs déclarent le réseau d’eau d’extinction indisponible, et le sinistre prend de l’ampleur. Pendant ce temps, les blessés affluent au point de rassemblement des victimes, où ils sont orientés vers les postes d’accueil par les médecins militaires.

Les personnes valides et autonomes, potentiellement exposées à un risque radiologique, sont prises en charge au centre de tri et de décontamination sommaire (CTDS), armé par le service logistique de la marine, encadrées par les experts en radioprotection de la base navale de Cherbourg. Ici, une succession de sas permet de contrôler l’activité radiologique de la victime (mesure initiale), puis de la déshabiller pour écarter toute contamination déposée sur les vêtements, de la doucher pour éliminer les particules radioactives pouvant s’être déposées sur la peau, et enfin d’effectuer un contrôle radiologique final. Si ce contrôle est positif, la victime suit à nouveau le parcours de décontamination. En cas de suspicion de contamination interne, le médecin prescrit des examens comme une anthroporadiométrie.

Les blessés dont le pronostic vital n’est pas engagé, dits en « urgence relative », sont adressés au poste d’accueil des blessés radio-contaminés (PABRC). Ils y sont décontaminés avant le traitement de leur pathologie par les équipes de la 133e antenne médicale de Cherbourg, renforcées par des soignants civils d’ORANO. La recherche de la contamination et l’estimation des doses reçues sont réalisées par le service de protection radiologique des armées (SPRA). Lorsque le pronostic vital est engagé, on parle d’« urgence absolue », la priorité est d’écarter le danger vital avant d’effectuer la décontamination. Les blessés sont donc directement acheminés vers les hôpitaux civils compétents de Cherbourg et de Saint-Lô, en étroite concertation avec le SAMU de la Manche.

Durant la première journée d’exercice, l’ensemble de ces acteurs s’entraîne à la prise en charge de plus de 30 personnes impliquées, dont trois urgences absolues et neuf urgences relatives.

Un dispositif interministériel

Pour maîtriser l’incendie, prendre en charge les blessés, procéder aux mesures de la radioactivité dans l’environnement et aux premières constatations juridiques, près de 500 militaires s’affairent en symbiose au sein de l’emprise militaire : ils proviennent de la base navale de Cherbourg, de la 133e antenne médicale, du groupe des plongeurs-démineurs de la Manche, du SPRA de Clamart en appui de la chaîne « santé » locale, de l’unité d’intervention spécialisée de la gendarmerie nationale de Versailles-Satory et des équipes spécialisées d’intervention du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) du Ripault. Ils sont soutenus par 53 sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et de secours (SDIS 50) de la Manche ainsi que le SAMU de Saint-Lô, venus en renfort.

Si les bases navales s’exercent fréquemment au niveau local, les exercices nationaux font intervenir les équipes des services publics, civils et militaires, au niveau national, et jusqu’aux hautes autorités.

À Saint-Lô, préfecture de la Manche, 40 personnes mobilisées au centre opérationnel départemental (COD) coordonnent l’action des services de l’État, des collectivités et des entreprises. Parmi ces entreprises, Naval Group, dont le site industriel est enclavé dans la base navale, procède à l’évacuation réelle de 300 membres de son personnel : dans le scénario, le vent dirigeait les fumées de l’incendie vers leur bâtiment.

Peu après midi, la préfecture prend la décision d’enclencher son plan particulier d’intervention (PPI) pour alerter et protéger la population. Les sirènes sont déclenchées jusqu’à la vallée de Quincampoix, et les 100 000 riverains et visiteurs, dans un rayon de 5 kilomètres autour de l’incendie, reçoivent sur leurs téléphones mobiles le message FR-alert, avec la mention « EXERCICE ». Les établissements scolaires, de la maternelle à l’enseignement du second degré, participent également ; ainsi, les 217 élèves du collège Cachin et leurs enseignants ont appliqué, pour les besoins de l’exercice, leur plan particulier de mise en sécurité et évacué l’établissement.

La mise à l’abri des populations permet aussi bien de limiter l’exposition aux fumées et particules dégagées par l’incendie que de désencombrer les voies de circulation, ce qui facilite l’accès des véhicules d’intervention et de secours.

Informer, rassurer, protéger

En milieu d’après-midi, l’équipe d’animation annonce que l’incendie est circonscrit et cesse de se propager. La partie n’est pas gagnée pour autant. Des experts du SDIS, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), de la Marine et du CEA réalisent des mesures radiologiques de terrain sur le domaine public ou militaire, et confrontent les données et leurs analyses. Leurs conclusions sont essentielles pour renseigner le directeur des opérations de secours sur l’état radiologique de la zone et délimiter une aire de contamination, appelée « plume ». À partir de cette dernière, les autorités peuvent s’assurer que les dispositions prises pour la protection des populations sont adaptées et pertinentes.

Au poste de commandement et de direction locale (PCD-L) du commandant de l’arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord et au COD de la préfecture, les téléphones ne cessent de sonner. L’équipe d’animation ne ménage pas ses efforts pour simuler la pression médiatique : appels de journalistes, familles inquiètes, alimentation d’un réseau social fictif… autant de sollicitations qui exigent des réponses claires et lisibles. Les cellules d’information restent vigilantes et prêtes à réagir pour lutter contre la désinformation, ou prévenir tout mouvement de panique.

Quelques heures plus tard, le feu est déclaré éteint. Les sirènes se font à nouveau entendre dans tout Cherbourg, et les notifications FR-alert animent les écrans pour annoncer la fin de l’alerte. Du poste de commandement national, à Paris, au poste de contrôle avancé, au plus près du sinistre, toute la chaîne de décision et d’intervention prépare le retour à une situation normale : c’est le traitement post-accidentel. Les activités suivent leur cours à Cherbourg. Alors que les acteurs de l’exercice tirent un retour d’expérience des derniers événements, le sous-marin nucléaire d’attaque Émeraude vient s’accoster pour la dernière fois sur le quai d’accueil de digue du Homet.