Capitaine de frégate Didier : de matelot à officier supérieur

Publié le 06/11/2024

« Lorsque l’on souhaite se donner les moyens, la Marine vous ouvre toutes les opportunités. » Cette phrase est sans aucun doute le credo qui a guidé la carrière du capitaine de frégate (CF) Didier. Le parcours du CF, engagé en tant que matelot, en est une parfaite démonstration. De l’Atlantique 2, au porte-avions en faisant un détour par les États-Unis, ce jeune volontaire, amoureux de la mer, était loin de s’imaginer qu’il exercerait un tel panel de métiers, une « quinzaine en tout », aussi riches les uns que les autres, en s’engageant en 1985 comme électromécanicien d’aéronautique.

Le CF Didier voit dans son parcours deux virages décisifs : le premier lors de son départ aux États-Unis et le second au cours de son expérience sur porte-avions. Après son école de spécialité à Rochefort, le CF Didier rallie la flottille 23F et prend part à l’intégration des premiers avions Atlantique 2 au sein de la Marine. Cette dernière vient d’acquérir l’avion E-2C Hawkeye et est à la recherche de primo-formateurs accompagnés par la Navy américaine. Loin d’être un cador en anglais, Didier tente de mettre toutes les chances de son côté en prenant des cours du soir afin de s’approprier la langue de Shakespeare. Et cela porte ses fruits : sur 670 dossiers, il fait partie de la trentaine de candidats retenus. Le jeune marin quitte alors son pays natal pour s’envoler vers l’État du Texas.

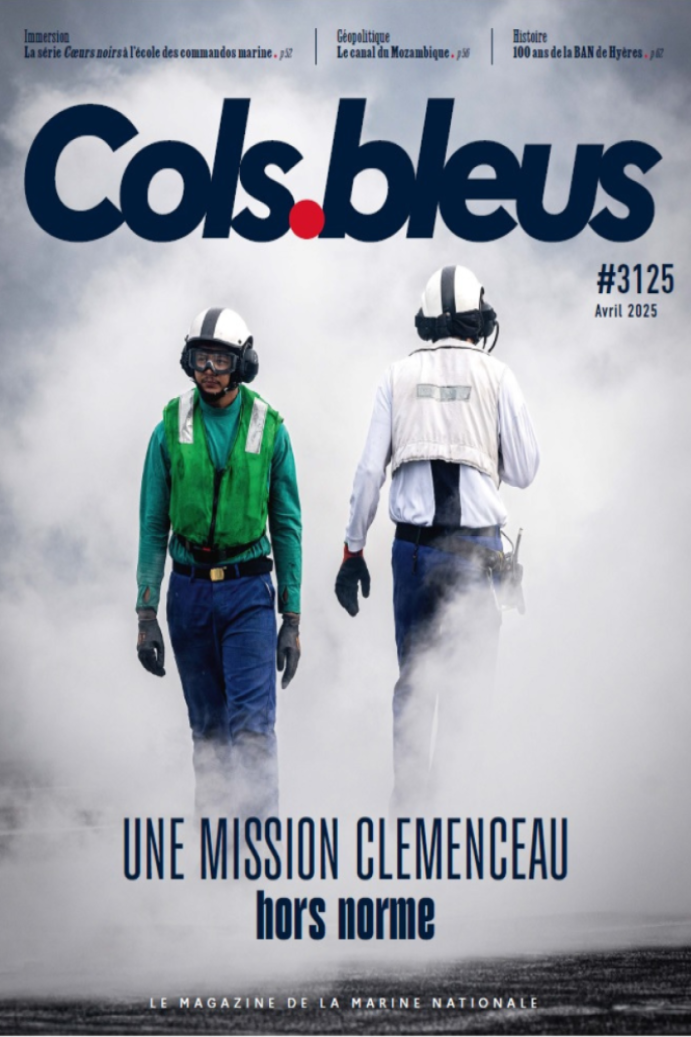

Après un séjour d’un an et demi aux États-Unis, le CF Didier présente dans la foulée son concours d’officier. « Cela m’a ouvert de nombreuses portes dans le domaine du Hawkeye puisque l’avion était encore mal connu », explique-t-il. Vient alors le second tournant de sa carrière : affecté sur le porte-avions Charles de Gaulle, il se voit proposer par le commandant de rester à la technique aéronautique et devient chef de service pont d’envol-hangar (PEH1). « À ce moment-là, j’ai saisi toutes les opportunités. C’est un métier difficile mais extraordinaire. Il m’a effectivement ouvert d’autres possibilités de carrière ».

En chiffres, la carrière du CF Didier compte à 1 200 jours de mer, 420 heures de vol, et près de 10 années sur des porte-avions, avec, en outre, la supervision de plus de 10 000 catapultages et appontages. Ses jours de mer ont été effectués sur les trois derniers porte- avions de la Marine française : le Foch, le Clemenceau et le Charles de Gaulle en passant par trois porte- avions américains, l’USS Truman, l’USS Roosevelt et l’USS Stennis. Le CF Didier se remémore ses nombreux métiers : technicien aéronautique, logisticien, officier de programme en état-major et instructeur… « Avant de revenir à l’état-major d’Alavia, j’ai même été second de la base navale à Nouméa pendant le référendum (de 2021 sur l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie, NDLR) ». « J’ai aussi eu l’opportunité de travailler avec le GIGN pour faire des contournements de nuit avec les moyens nautiques de la base navale ». Aujourd’hui, il a largué les amarres et posé la casquette pour démarrer sa retraite, toujours près de la mer.

Chef de service pont d’envol-hangar (PEH)

Le chef de service PEH est un officier qui peut à la fois évoluer sur un porte-hélicoptères amphibie (officier subalterne) ou sur un porte-avions (officier supérieur). Il est intégré au groupement aviation et a autorité sur l’ensemble des équipes qui évoluent sur le pont d’envol, comme les chiens jaunes, les équipiers de pont d’envol, les techniciens de flottilles ou encore les pompiers.

Depuis le poste de commandement du pont d’envol, il gère l’intégralité de l’activité aérienne en cours et à venir en s’assurant de planifier et de prioriser les actions des directeurs de pont d’envol, afin de garantir au commandant du bâtiment l’exécution conforme du programme des vols. En outre, sur un PHA, il est officier de quart aviation pour autoriser le décollage et l’appontage d’un ou plusieurs hélicoptères, et sur le porte-avions, officier de lancement autorisant physiquement sur le pont le catapultage des avions.

Cols bleus 3122 - Marins du feu

SOMMAIRE :

Passion marine : Le bataillon de marins-pompiers fête ses 85 ans

Rencontre : Année de la mer, Christian Buchet : "L'océan nous sauvera"

Vie des unités :

- Île Longue : savoir réagir aux agressions radiologiques, biologiques et chimiques

- Rafale Marine : 20 ans de chasse embarquée

RH :

- Major général de la Marine : la politique du savoir-vivre dans la Marine, honneur et discipline

- Chaque voix compte : rejoignez le conseil de la fonction militaire marine

- L'école dans la Marine : des partenariats pour la formation

- Devenez officier : les campagnes de recrutement sont ouvertes

Portrait : Capitaine de frégate Didier : de matelot à officier

Immersion : Mission dans le Pacifique : La Bretagne intègre le groupe aéronaval italien

Histoire : Lancement d'un nouveau timbre : l'histoire de la Marine racontée par La Poste

Lancement d’un nouveau timbre : l’histoire de la Marine racontée par La Poste

Publié le 05/11/2024

En moins d’un siècle, une petite centaine de timbres sur la Marine nationale a été émise par La Poste. Souvent très prisés par les collectionneurs, certains ont marqué l’univers de la philatélie, comme celui gravé en hommage à la dernière campagne du porte-hélicoptères Jeanne d’Arc, élu « plus beau timbre de l’année 2009 ». D’autres, plus rares, sont les témoins d’une époque passée. Tous racontent le même récit de mer, de voyage, d’explorations et de missions de combat.

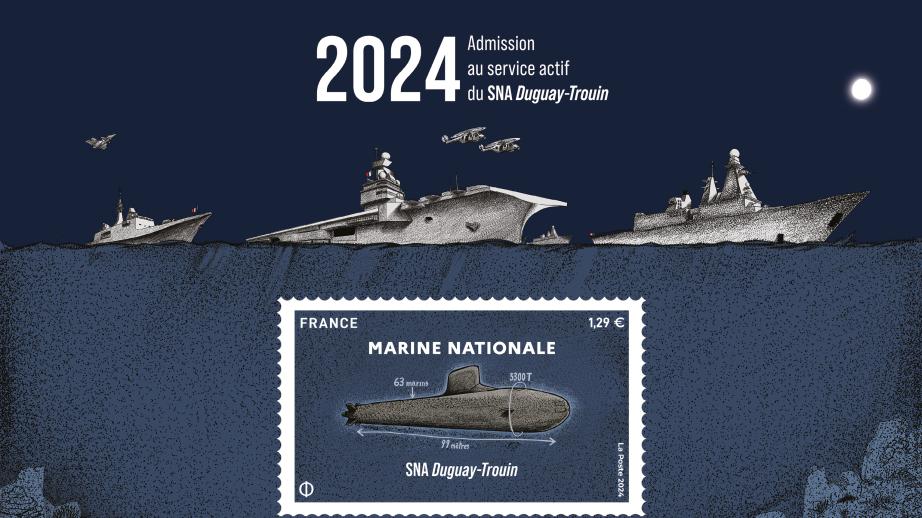

Presque 55 ans jour pour jour après le lancement, le 27 octobre 1969, d’un timbre en hommage au SNLE Le Redoutable, La Poste vient de mettre sur le marché (le 12 novembre) un nouveau bloc de collection consacré à un sous-marin. Réalisé par l’aspirant Julien, graphiste de la Marine nationale, et imprimé par Philaposte, l’entité chargée du programme philatélique du groupe La Poste et premier imprimeur de marque d’affranchissement en Europe, ce timbre montre le SNA Duguay-Trouin en plongée avec le Groupe aéronaval (GAN). Imprimé avec une encre argent soulignée par un vernis mat et d’une valeur faciale de 1,29 euro, il a été imprimé à 320 000 exemplaires.

Ce n’est pas la première fois que la Marine nationale est mise à l’honneur grâce à un timbre. L’un des plus anciens est celui du cuirassé Clemenceau. Daté du 18 avril 1939, il intéresse particulièrement les amateurs pour deux raisons : sa faute d’orthographe et le fait que son auteur a dessiné le navire en pleine mer alors qu’il n’a jamais vraiment navigué. Détruit lors des bombardements des chantiers navals de Brest, le bâtiment était en effet encore en construction dans l’arsenal. Par ailleurs, selon les spécialistes, le cuirassé représenté serait en fait le Dunkerque et non le Clemenceau.

Transport de troupe

Le 17 mai 1941, c’est le Pasteur qui est choisi par les Postes, Télégraphes et Téléphones (PTT) pour figurer sur un timbre. Initialement imprimé pour sa croisière inaugurale prévue en 1939, mais annulé en raison de la guerre, il est vendu au profit de la Société des œuvres de mer. Lancé le 15 février 1938 à Saint-Nazaire pour la compagnie de navigation Sud-Atlantique et destiné à la ligne d’Amérique du Sud, le paquebot est alors devenu un bâtiment de guerre auxiliaire dont la première mission a été de convoyer une partie du corps expéditionnaire français de la campagne de Norvège jusqu’aux Orcades en 1940. Au moment de la sortie du timbre, il a déjà été saisi par les Anglais. Repassé sous commandement français le 4 octobre 1945, il sera ensuite affecté au ravitaillement de l’Indochine et effectuera son premier trajet vers Saïgon en octobre 1945 avec à son bord 4 700 hommes de la 9e division d’infanterie coloniale (9e DIC) et 500 hommes d’équipage.

Capricieuse et Melpomène

Cinq ans plus tard, le 8 avril 1946, un timbre émis au profit des œuvres de la Marine représente le croiseur Georges Leygues et le cuirassé Lorraine. Le 11 juillet 1955, sont gravées sur un timbre les belles lignes de la frégate La Capricieuse afin de commémorer le centenaire de la mission d’amitié au Canada. Puis, il faut attendre le 4 décembre 1975 pour que soit mis sur le marché celui de La Melpomène, une frégate-école des gabiers lancée en 1887. Détail amusant relevé par le site philatélique phil-ouest.com, La Melpomène est présentée par le dessinateur Roger Chapelet avec trois pavillons : V victor (je demande assistance), W whisky (je demande un médecin) et C charlie (oui) qui semblent indiquer que le navire a besoin d’aide médicale. Pourquoi ? Le mystère demeure.

Série « bateaux célèbres »

L’année suivante, le 24 avril 1976, un timbre lancé pour les 50 ans de l’association des officiers de réserve de la Marine nationale (ACORAM) montre, à gauche, le croiseur Duguay-Trouin de 1926 et, à droite, la frégate Duguay-Trouin de 1976. Le 9 septembre 1993 à l’occasion de la sortie du timbre du 50e anniversaire de la libération de la Corse « Premier département français libéré », le Casabianca, le célèbre sous-marin commandé par le commandant L’Herminier, apparaît sous l’île de Beauté. Six ans plus tard, le 10 juillet 1999, la Belle Poule se révèle en majesté sur un timbre à 1 franc dans la collection jeunesse – Armada du siècle – Rouen 1999. Le 8 mai 2003, le timbre consacré au porte-avions Charles de Gaulle est dévoilé pour la première fois à Toulon et le 20 juin 2008, La Confiance, la goélette de Robert Surcouf, entre dans la série « bateaux célèbres », dans laquelle on retrouve également la frégate La Boudeuse à bord de laquelle Bougainville partit de Brest en 1766 pour son exploration scientifique du tour du Monde, mais aussi L’Astrolabe, La Boussole et L’Hermione.

Pour les philatélistes, le 21 novembre 2009 est une date marquée d’une pierre blanche car La Poste leur propose le bloc créé en souvenir de la Jeanne d’Arc. Composé d’un dessin du porte-hélicoptères et d’une allégorie des « marins de la Jeanne », il est considéré comme « Le plus beau timbre de l’année 2009 ». En 2018, la peintre de la Marine Marie Détrée immortalise le Fulmar sur un timbre de Saint-Pierre-et-Miquelon, puis le croiseur lance-missiles Colbert l’année suivante. En 2022, elle dessine L’Astrolabe. « À bien des égards, la collection de timbres est une façon de voyager dans le temps, l’histoire et l’espace, fait remarquer Yann Guyon-Le Bouffy, médecin, collectionneur passionné et fils d’un officier de la marine marchande. En parcourant mes albums, je passe de l’Europe à l’Asie et navigue de mer en mer. Si je collectionne ˝tous˝ les timbres, j’ai quand même une affection toute particulière pour ceux figurant des bateaux, civils comme militaires, même s’il est vrai que les timbres français montrant des navires de la Marine nationale ne sont pas si nombreux que cela. Sauf bien sûr si l’on compte ceux réalisés pour les TAAF sur lesquels figurent plusieurs bâtiments tels Le Jules Verne ou les Avisos-escorteurs Doudart de Lagrée et Commandant Bourdais. »

Résistants, explorateurs et navigateurs

En plus des navires, plusieurs personnalités liées à la Marine et des marins célèbres ont été représentés. On trouve dans la plupart des collections les timbres à l’effigie du vice-amiral de Tourville (1642-1701), du secrétaire d’État de la Marine Jean Baptiste Colbert (1619-1683), du corsaire dunkerquois Jean Bart (1650-1702), du capitaine de vaisseau Guillaume Dufresne d’Arsel (1668-1738), qui prit possession en 1715 de l’île Maurice, de l’amiral de Grasse (1722 -1788), du secrétaire d’État à la marine Turgot (1727-1781), de l’amiral de Suffren (1729-1788), de l’officier de marine et explorateur Lapérouse disparu en 1788, d’Yves Joseph de Kerguelen de Trémarec (1734-1797), le découvreur des îles Kerguelen, des explorateurs Louis-Antoine de Bougainville (1729-1811) ou encore de Jules Dumont d’Urville (1790-1842). La liste n’est pas exhaustive, mais en font aussi partie le commandant Jean-Baptiste Charcot (1867-1936) médecin et explorateur des zones polaires, le capitaine de vaisseau Sostène Mortenol (1859-1939), chargé notamment de la défense antiaérienne de Paris durant la Première Guerre mondiale, l’écrivain et officier de Marine Pierre Loti (1850-1923), le commandant Cousteau (1910-1997). Sans oublier le lieutenant de vaisseau Honoré d´Estienne d´Orves (1901-1941), le capitaine de frégate Philippe Kieffer (1899-1962) et Éric Tabarly, officier de marine et célèbre navigateur mort tragiquement le 13 juin 1998 en mer d’Irlande.

Les autres composantes et unité de la Marine n’ont pas été oubliées comme en témoignent notamment l’émission du souvenir philatélique du 22 mai 2020 commémorant les 300 ans du service hydrographique de la marine, le timbre lancé le 17 octobre 1981 pour le 150e anniversaire de l´École navale, celui figurant Le Bagad de Lann-Bihoué diffusé le 27 mars 2004 dans la série Portraits de régions N° 3 et la vignette imprimée le 18 septembre 2010 pour célébrer les 100 ans de l’aéronavale. Un véritable inventaire à la Prévert qui raconte en images plus de 400 ans d’histoire.

Se former, se dépasser : le centre d’entraînement aux techniques d’incendie et de survie (CETIS)

Publié le 05/11/2024

Au nord de la cité phocéenne, un site de 4 000 mètres carrés est entièrement dédié à l’entraînement. Un lieu unique où marins-pompiers de Marseille mais aussi sapeurs-pompiers des service départementaux d’incendie et de secours (SDIS) littoraux, s’aguerrissent à la lutte contre les feux et aux techniques de survie en milieu extrême, dans des simulateurs plus vrais que nature.

Une carcasse de voiture se fait âprement mordre par des flammes jaune orangé de deux mètres – au bas mot – qui dégagent une fumée âcre. Derrière, résonnent les fenêtres béantes de l’immeuble voisin des voix, fortes et ordonnées et non des cris. La scène est déroutante par le calme qui règne alentour, car pas l’ombre d’un attroupement ni de sirène hurlante alertant sur le sinistre. Le film, surréaliste, se poursuit une rue plus loin : la passerelle d’un navire, sans coque, surgit face à l’horizon ; seule la partie au-dessus du pont est visible. Quatre hommes vêtus de combinaisons rouges et d’appareils respiratoires empruntent l’escalier qui mène à terre, en soutenant par les jambes et sous les aisselles un corps inanimé. La mer, qui manquait justement au décor, scintille au loin. Au bout d’un embarcadère où traîne un radeau de survie, une grue suspend non pas son vol, mais un lifeboat entièrement étanche, prêt à sauver des vies. Studios de cinéma ?

Perdu. Nous sommes au CETIS, le centre d’entraînement aux techniques d’incendie et de survie de Marseille. Si les bâtiments sont des simulateurs, leur reconstitution est quasi identique à la réalité. Le navire dispose d’un espace sous la ligne, imaginaire, de flottaison, avec compartiment moteur, cargaison et échappées. Un des appartements témoins de l’immeuble de quatre étages (160 m²) se visite : une chambre, un salon et une cuisine. Le seul détail qui perturbe est la couleur des murs, pisseuse enduite de suie, car le feu, lui, est bien réel. Surveillé en permanence lors des exercices grâce à des capteurs de sécurité, il est aussi totalement maîtrisé depuis un poste de contrôle. Face à ses écrans, le premier maître Geoffrey, responsable sécurité, relève les températures qui peuvent avoisiner les 300°C. En cas d’accident, il dispose d’un stop-flamme et peut lancer une procédure d’urgence avec extraction des fumées et arrêt du gaz. « La fumée noire que vous voyez s’échapper des pièces n’est pas toxique, nous rassure le chef du CETIS, le lieutenant de vaisseau Lucas. Elle a été recréée par le biais de générateurs de fumée synthétique non polluante, les eaux d’extinctions sont recyclées et traitées. »

« Ce matin, nous avons reçu des pompiers pour un stage IBNB (intervention à bord des navires et des bateaux) de niveau 1 pour une formation d’équipier, explique le chef du CETIS, en pointant du doigt le simulateur de navire en béton, armé d’énormes cheminées en acier. Nous avons simulé une intervention à bord d’un navire, en imaginant qu’un pompier a fait un malaise et a besoin d’assistance. » Les conditions de la mission sont tangibles : « La chaleur est intense et le cheminement pour retrouver la personne en détresse complexe. » En témoignent les visages rougis aux traits tirés et perlés de sueur qui apparaissent derrière les masques de protection. Ce sont des exercices très physiques qui nécessitent une bonne forme, et surtout, des techniques particulières pour prendre en charge le blessé. « Car, rappelle l’officier, la priorité pour un pompier, outre la lutte contre un incendie, est d’intervenir en toute sécurité et de se protéger. »

Trois questions au lieutenant de vaisseau (LV) Lucas, chef de centre du CETIS

Cols bleus : Qui le CETIS accueille-t-il ?

LV Lucas : Le centre entraîne d’abord les marins-pompiers de Marseille et les sapeurs-pompiers des service départementaux d’incendie et de secours (SDIS) littoraux. Il procure également des formations à des clients privés tels que des compagnies de transport maritime, conteneurs et croisiéristes vers le Maghreb et la Corse (friandes d’offrir à leurs agents des formations « survie en mer », et « incendie à bord des navires ») et enfin, à des élèves officiers de l’École de la marine marchande.

C. B. : Quels sont les domaines de formation que vous dispensez ?

LV L. : Nous prodiguons des formations dans trois grands domaines : celui de l’incendie urbain (feux de voiture, industriels, électriques, gaz, cave…), maritime (feux de navires IBNB de niveau 1, 2 et 3, chef d’équipe, d’agrès et de groupe) et de survie en mer (module crash d’hélicoptère en bassin). Le CETIS permet le maintien des acquis du personnel opérationnel tout au long de l’année et propose également des formations aux institutions extérieures et aux entreprises privées notamment du secteur maritime (compagnies commerciales, secteur de l’industrie off-shore). Ces formations s’adaptent aux besoins des sociétés souhaitant créer leur propre contenu.

C. B. : Quelle est la formation la plus difficile ?

LV L. : Le crash hélicoptère est la plus appréhendée. On doit être capable de se détacher et de s’extraire avec une perte totale de repères. Mais la formation la plus intense physiquement est l’IBNB 1 qui dure une semaine en général et s’adresse à des jeunes, entre 18 et 24 ans, et des sapeurs entre 22 et 30 ans.

Île Longue : savoir réagir aux agressions radiologiques, biologiques et chimiques

Publié le 05/11/2024

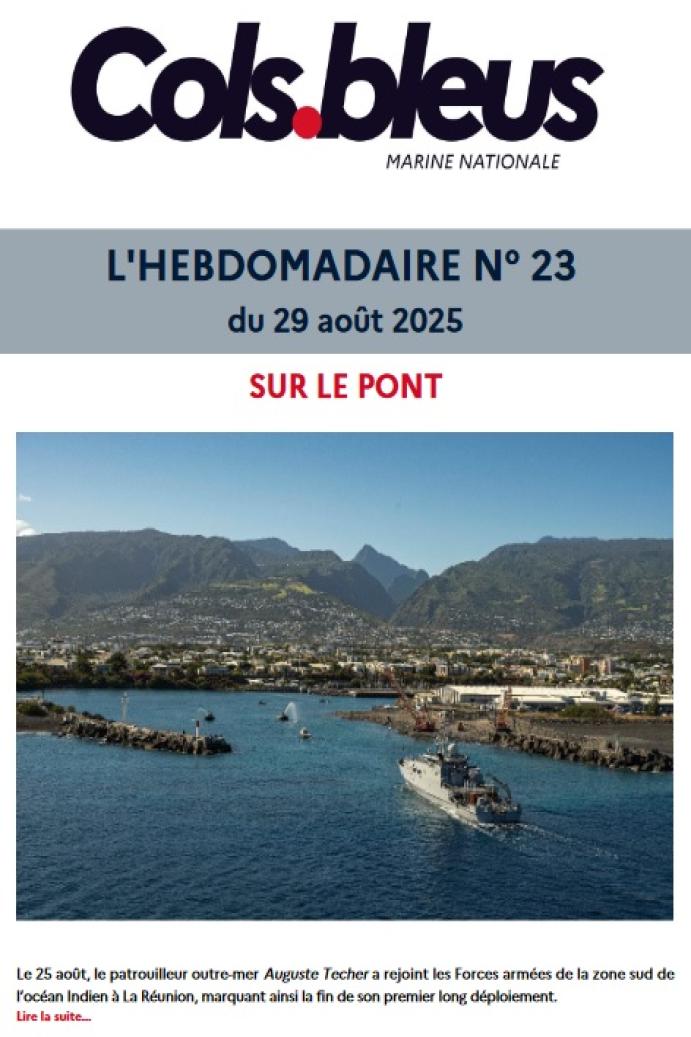

Le 20 septembre 2024, l’exercice Oriao Deimos a simulé une agression de type radiologique, biologique et chimique (RBC) lors de l’appareillage d’un sous-marin de la base opérationnelle de l’île Longue. Les marins ont pu tester leur procédure en termes de renseignement, prévention, détection et réactions face à ce type de menace.

« Une attaque RBC menace le dispositif d’escorte rapprochée d’un sous-marin. » Le scénario évoque un film d’action à grand budget. Les moyens déployés sont impressionnants : 300 marins au total sont impliqués (le service des moyens portuaires de Brest, la base navale de Brest, la base opérationnelle de l’île Longue, les états-majors de la zone maritime Atlantique et de la force océanique stratégique, une compagnie des fusiliers marins, une compagnie des marins-pompiers et les deux équipages d’un sous-marin nucléaire lanceur d’engins). La formule retenue pour cet exercice ordinairement organisé par la Marine deux à trois fois par an est inédite.

La première phase de l’exercice commence, la tension est palpable à l’annonce de la menace. Des marins prennent les premières mesures de prévention, tandis qu’une équipe adapte la ventilation du sous-marin en mode plongée, et que d’autres s’équipent : combinaison de protection, appareils respiratoires, gants… La base navale de Brest se métamorphose.

Deuxième phase, l’exercice se durcit, l’attaque est caractérisée. Les unités passent en ambiance RBC : le périmètre est restreint à la zone touchée, la nature de l’attaque est identifiée et l’ensemble des unités d’intervention revêtent la tenue RBC. Les marins en dehors du périmètre sont confinés dans les bureaux. Une cellule de crise et un commandement spécifique sont mis en place pour traiter la menace. En dépit de l’attaque, l’appareillage du sous-marin doit se poursuivre, les marins s’activent aux postes de manœuvre. Bientôt, l’unité précieuse s’éloigne ; l’opération est un succès.

Dans un contexte de montée en puissance et de reconquête de nos capacités, ce type d’exercice va être étendu à des missions interarmées et interalliées comme Polaris ou Orion, afin d’entraîner et aculturer les marins aux agressions RBC.

Trois questions au contre-amiral Cédric Chetaille

Adjoint au sous- chef d’état-major opérations de l’état- major de la Marine, autorité de coordination défense- sécurité

Cols bleus : Les agressions de type radiologique, biologique et chimique (RBC) sont-elles de plus en plus fréquentes ?

Contre-amiral Cédric Chetaille : Oui, les exemples ne manquent pas dans l’actualité opérationnelle. Il y a une utilisation de la menace RBC au moins dans la dialectique des autorités officielles, pas encore sur les champs de bataille. Mais je pense aussi aux empoisonnements d’Alexeï Navalny, de Sergueï et Ioula Skripal, ou encore aux laboratoires chimiques militarisés par DAESH, qui avaient été découverts en Syrie. En France, les services de sécurité intérieure nous font remonter l’existence de courriers, contenant de la poudre, qui représentent des menaces d’empoisonnement à l’encontre de personnalités publiques.

C. B. : Pourquoi la Marine doit s’entraîner à faire face à ce type de menace ?

CA C. C. : Les marins doivent se préparer à un durcissement opérationnel même si les indices sont faibles. La menace est toujours active, un mode d’action assez simple avec un drone qui saupoudrerait une substance sur une installation militaire est plausible. Si la Marine n’est pas préparée à ce genre de menace, l’unité visée serait paralysée et rendue inopérante pour une durée significative. L’effet s’en trouverait alors démultiplié.

C. B. : Quels ont été les points forts et les lacunes des marins lors de l’exercice ?

CA C. C. :L’exercice est un succès, le sous-marin a pu appareiller sous menace puis en ambiance RBC. Les points forts ont été l’entraînement individuel et l’organisation robuste et adaptée. La marge de progression concerne les délais de la mise en œuvre, la rapidité et la gestion des flux. L’une des lacunes est de sous-estimer l’importance du domaine. Avant, seuls les marins déployés en zone PMO pouvaient se sentir concernés, mais aujourd’hui le niveau de la menace est réévalué.

Service de soutien de la flotte : pas de trêve pour le maintien en condition opérationnelle en Nouvelle-Calédonie

Publié le 04/11/2024

La crise que subit la Nouvelle-Calédonie depuis mai dernier complique le travail du service de soutien de la flotte, sans l’entraver. La priorité donnée au maintien en condition opérationnelle (MCO) des bâtiments basés à Nouméa demeure.

« Situé à 17 000 km de la métropole, le défi du service de soutien de la flotte réside dans la livraison rapide des pièces à Nouméa, soumis à un régime douanier spécifique », explique le capitaine de frégate (CF) Philippe, directeur de l’antenne du Service de Soutien de la Flotte (SSF) en Nouvelle-Calédonie.

L’antenne locale du SSF est garante de la disponibilité technique des bâtiments basés à Nouméa, et conduit leurs arrêts techniques, pour entretien, réparations et améliorations.

Les émeutes qui frappent l’île depuis plusieurs mois ont conduit au déclenchement de la première procédure « RAV/DELTA », mise en place en 2023 avec le centre du soutien des opérations et des acheminements (CSOA), qui vise à importer des équipements et rechanges industriels grâce à la logistique militaire. « Nous avons profité du pont aérien pour récupérer des pièces de l’industriel qui normalement circulent par des voies civiles., relate le capitaine de frégate. Les avions militaires ou les avions affrétés du ministère des Armées ont permis d’acheminer du matériel et les relèves dans le cadre de la crise ».

Admis au service actif en 2023, le patrouilleur outre-mer (POM) Auguste Bénébig a bénéficié de son premier arrêt technique (AT) au mois de juillet dernier. L’objectif : redonner tout son potentiel technique à ce patrouilleur afin qu’il puisse reprendre rapidement la mer et accomplir ses missions opérationnelles.

Le CF Philippe confie : « Les difficultés de cet AT résidaient dans les restrictions des vols, le manque de bateaux qui acheminent le matériel, le couvre-feu et la situation sécuritaire. Si Nouméa était assez calme, ce n’était pas le cas sur l’ensemble du territoire. »

Malgré la crise intérieure, le chantier a pleinement répondu aux défis et n’a accusé qu’un retard limité. « Très vite, nous avons vu que les pièces n’arriveraient pas à temps, alors nous avons décalé l’arrêt technique de 15 jours. À ce moment-là, nous ne savions pas combien de temps la crise allait durer. Si on ne faisait pas l’AT dans cette fenêtre de tir, peut-être qu’on n’aurait pas l’occasion de le faire avant longtemps, ce qui impliquait potentiellement l’indisponibilité donc l’immobilisation du Benebig. »

Dès réception des pièces, les tâches de maintenance sont lancées par les industriels, l’équipage et les ateliers. Le moteur électrique est démonté, nettoyé, recâblé tandis que le défaut sur les guideaux de cabestan est corrigé. Grâce au travail effectué en étroite collaboration avec le tissu industriel local et les ateliers militaires de soutien outre-mer (AMSO) de la base navale de Nouméa, les équipes ont su adapter les méthodes de travail pour surmonter les difficultés techniques et logistiques. Trois semaines après le début du chantier, le navire a pu reprendre la mer le 13 juillet.

Un arrêt technique (AT) en chassant un autre, le SSF s’est à nouveau mobilisé pour la frégate de surveillance Vendémiaire, immobilisée depuis août pour deux mois et demi d’entretien. L’occasion de moderniser le système de navigation, changer les consoles et les capteurs, les radars de navigation et le contrôle commande du système de propulsion. « Le bâtiment est assez ancien, chaque arrêt technique important permet d’investir dans l’avenir, le SSF change et remplace, des éléments de structures pour redonner du potentiel à la frégate, en attendant les corvettes hauturières », précise le CF Philippe.

L’AT du Vendémiaire s’est terminé le 18 octobre et son prochain ne devrait survenir qu’en 2026.

L’arrêt technique du Bénébig et du Vendémiaire démontre toute l’efficacité du SSF y compris dans un contexte de crise et aux antipodes. Elle illustre également la pertinence de la procédure « RAV/DELTA ». Elle rappelle enfin la nécessité de maîtriser les flux logistiques, tant militaires que civils, pour soutenir efficacement et durablement les bâtiments de la Marine, quel que soit leur lieu d’affectation.

La mission, un défi pour toute la famille

Publié le 14/11/2024

Voir partir l’un de ses parents à des milliers de kilomètres de la maison, pendant de longs mois qui plus est, n’est jamais facile pour un enfant. Si le départ en mission fait partie intégrante du métier de militaire, il demeure « un défi psychique intense » auquel les familles peuvent se préparer, explique Mathilde Tiberghien, psychologue clinicienne et psychothérapeute.

Voir partir l’un de ses parents à des milliers de kilomètres de la maison, pendant de longs mois qui plus est, n’est jamais facile pour un enfant. Si le départ en mission fait partie intégrante du métier de militaire, il demeure « un défi psychique intense » auquel les familles peuvent se préparer, explique Mathilde Tiberghien, psychologue clinicienne et psychothérapeute. L’ouvrage n’est pas un condensé de savoirs mais bien une analyse professionnelle s’appuyant sur quinze années de travail en libéral auprès des familles de militaires. L’auteur propose des outils concrets pour affronter la séparation, la distance et les retrouvailles. Des conseils adaptés sont distillés dans chaque chapitre, concentré sur l’enfant, le conjoint, le militaire ou le couple. Ce livre précieux et utile propose des clefs où chacun pourra piocher des idées à adapter à sa propre cellule familiale et mieux vivre la mission.

Familles de militaires : le défi de la mission, de Mathilde Tiberghien

Mame, 160 p., 17,90€.

La vie embarquée racontée par les gens de mer

Publié le 14/11/2024

Officiers de marine, ils évoluent à terre, dans les airs, sur et sous la mer. Dans cet ouvrage dédié aux Marins du Grand Large, ils racontent, à travers 11 récits, leurs aventures dans la Marine.

Officiers de marine, ils évoluent à terre, dans les airs, sur et sous la mer. Dans cet ouvrage dédié aux Marins du Grand Large, ils racontent, à travers 11 récits, leurs aventures dans la Marine. Pistage de sous-marin, patrouille, contrôle des pêches, protection de site : de la préparation de la mission à son aboutissement, ces commandants relatent des moments forts de vie à bord et les enseignements à tirer de ces instants. Ils décrivent la tension et l’excitation qui montent lorsque l’on est prêt à intercepter un navire ou encore les instants suspendus après avoir évité un drame à bord. Un bel ouvrage sur la vie des marins en opération.

Les Marins du Grand Large II, appareillages, Les officiers du grand large

Balland, 257 p., 22€.