Mission Bougainville : les nouveaux aspirants prennent leurs marques

Publié le 17/10/2024

Les aspirants Émilie et Lucien, nouvellement affectés à bord du bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Bougainville reviennent sur leur embarquement durant la période du 23 septembre au 10 octobre 2024

« Je m'attends à une expérience exceptionnelle, tant sur le plan scientifique que personnel. Cette année sur le terrain me permettra de mettre en pratique mes connaissances tout en contribuant au développement des sciences participatives. »

23 septembre, décollage pour la Polynésie française qui marque le début de la mission Bougainville 2024-2025. Accueillis par les commandants des deux équipages ainsi que par les équipages, les premiers jours leur ont permis de se familiariser avec le bâtiment et d’installer leurs différents outils à bord.

Dès le 28 septembre, ils ont appareillé pour les îles Marquises avec pour mission, des plageages sur les îles de Ua Huka et Nuku Hiva et du déchargement de fret sur l’île de Fatu Hiva avant de faire escale à Nuku Hiva.

Durant cette période, ils ont réalisé 5 échantillonnages avec le tuteur de Plankton Planet, ce qui leur a permis d’appréhender au mieux le travail de terrain et la communication avec la passerelle.

Cette première partie de mission a été l’occasion de communiquer sur leur rôle à bord auprès des marins et des populations locales. En mer, ils ont réalisé une présentation générale au profit de l’équipage et ont assisté aux briefings quotidiens. En escale, ils ont présenté leurs outils aux membres de la mairie de Taiohae à Nuku Hiva.

Prochain embarquement les îles Marquises pour une mission de police des pêches.

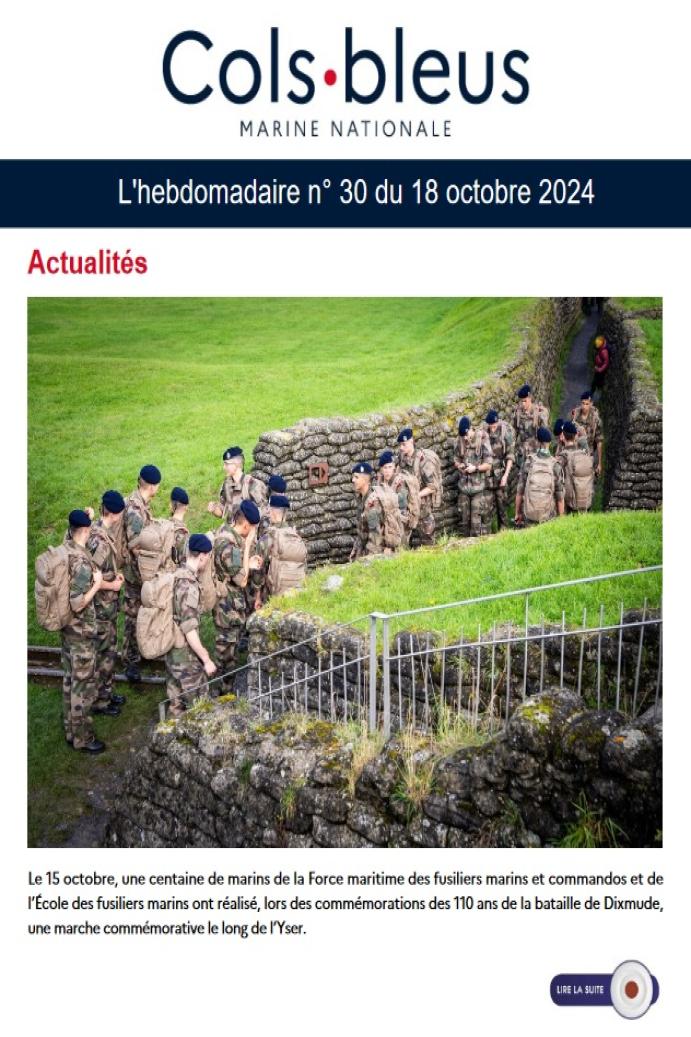

Les fusiliers marins marchent vers Dixmude

Publié le 17/10/2024

Le 15 octobre 2024, une centaine de marins de la Force maritime des fusiliers marins et commandos (FORFUSCO) et de l’École des fusiliers marins (ECOFUS) ont réalisé, lors des commémorations des 110 ans de la bataille de Dixmude, une marche commémorative le long de l’Yser. Un parcours de 15 km pour rallier Nieuport à Dixmude (Belgique), avec la participation d’une délégation de la frégate de défense et d’intervention (FDI) Amiral Ronarc’h ainsi qu’un détachement de la marine belge.

En fin d’après-midi, le capitaine de vaisseau Gaëtan Gayraud, commandant de l’ECOFUS, a présidé une cérémonie à Dixmude en présence des marins de la FORFUSCO, de l’ECOFUS, de la FDI Amiral Ronarc’h accompagnés par le Bagad de Lann-Bihoué.

Différentes autorités ont participé à cette cérémonie. Entre autre, la bourgmestre de Dixmude, l’attaché de défense de l’ambassade de France en Belgique, le commandant de la Marine (COMAR) à Dunkerque et la présidente du souvenir français.

Fin d’arrêt technique pour L’Astrolabe

Publié le 17/10/2024

L’équipage A du patrouilleur polaire L’Astrolabe a conduit durant 6 semaines un arrêt technique délocalisé à Port-Louis (île Maurice) au chantier naval de l’océan Indien, afin de régénérer son potentiel technique en prévision de la mission de soutien à la logistique antarctique (MSLA) 2024/2025.

Le passage au bassin du bateau a permis en particulier de remplacer des paliers immergés des deux lignes d’arbres du bâtiment, opération complexe qui a nécessité de nombreuses opérations de démontage (accouplements, safrans, lignes d’arbre, etc.). Cette mise au sec a également permis de rafraîchir les œuvres vives (nettoyage, antifouling) afin de retrouver une carène irréprochable pour les futures navigations dans les zones préservées de Macquarie et Dumont-d’Urville.

Les essais terminés et validés, L’Astrolabeest rentré à La Réunion pour passer la charge du bâtiment à l’équipage B. Cap maintenant sur Hobart dans les prochains jours et la préparation de la 8ème saison antarctique, pour entamer une nouvelle série d’allers-retours entre la Tasmanie et le continent blanc et écrire une nouvelle page de l’exploration antarctique.

Propriété des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), et mis en œuvre et entretenu par la Marine nationale, L’Astrolabe est un navire brise-glace né d’un partenariat conclu entre les TAAF, la Marine nationale et l’Institut polaire français (IPEV).

Les Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) remplissent un large panel de missions dans une zone de responsabilité permanente aux élongations importantes. Depuis Mayotte et La Réunion, plus de 2 100 militaires garantissent la protection de la population, protègent les zones économiques exclusives, luttent contre la piraterie ainsi que les trafics illicites. Les FAZSOI appuient fréquemment les missions de l'action de l'État en mer et mettent en œuvre les partenariats militaires de la France avec des pays d'Afrique australe et du sud de l'océan Indien.

WildFire 2024

Publié le 17/10/2024

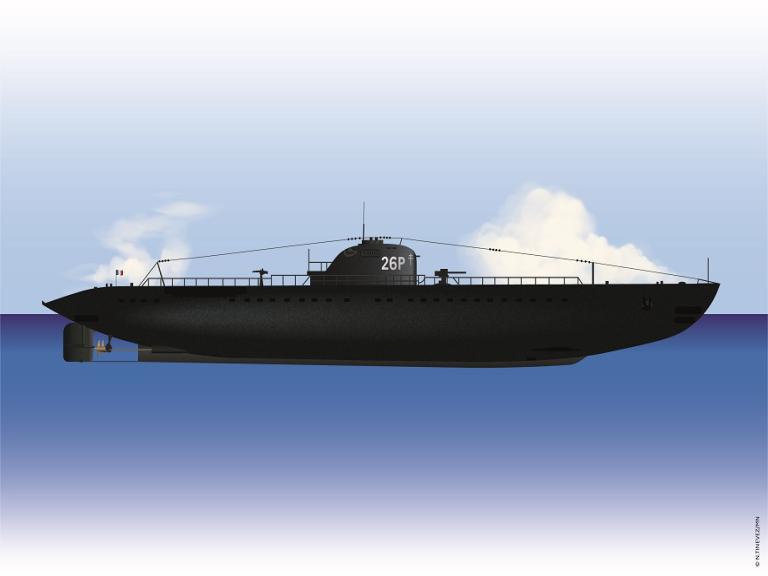

Vivre à bord d’un sous-marin des FNFL pendant la Seconde Guerre mondiale : l’histoire du Q185 Minerve

Publié le 07/07/2021

Si, aujourd’hui, être sous-marinier c’est vivre confiné dans un sous-marin quasiment sans contact avec sa famille et accepter la promiscuité pendant plusieurs semaines, ces conditions de vie auraient sidéré les sous-mariniers qui ont servi sous les couleurs des Forces navales françaises libres (FNFL) pendant le second conflit mondial. Retour sur le cas du sous-marin Minerve (1936- 1945). Admise au service actif en septembre 1936 après cinq ans de construction, la Minerve est le premier des six sous-marins de 2e classe de type Amirauté. Ces bâtiments de 630 tonnes sont conçus, à l’origine, pour un équipage de 42 hommes et disposent d’une autonomie de 15 jours en vivres et carburant. Ils ont été construits pour assurer des missions de défense côtière.

UNE ENTRÉE EN MATIÈRE CHAOTIQUE

Au début de la guerre, en 1939, la Minerve est affectée à des missions de patrouilles côtières en Méditerranée. Lorsque, en mai 1940, les Allemands envahissent la France, le sous-marin est en grand carénage dans le port de Cherbourg avec trois autres bâtiments de même catégorie (l’Orion, l’Ondine et la Junon). Devançant l’arrivée des Allemands, l’ingénieur en charge du carénage fait accélérer les travaux afin de leur rendre leur capacité à naviguer. Le 19 juin, les quatre sous-marins sont remorqués vers des ports britanniques ; ils seront saisis par les Anglais à la signature de l’armistice et ne seront rendus aux FNFL de l’amiral Muselier qu’en août 1940. Leur état est alors catastrophique : plus de transmission, plus de culasses ni de piston sur les diesels. Par ailleurs, l’accès aux rechanges est compromis puisqu’ils sont restés à Cherbourg. L’amiral Muselier confie le commandement de

la Minerve au lieutenant de vaisseau Pierre Sonneville, ancien second du sous-marin Junon (sistership de la Minerve). Au moment où il prend ses fonctions, ce dernier ne dispose que d’un équipage de dix hommes, dont seulement deux sont sous-mariniers, et son second est sorti de l’École navale en 1939. Entre août et décembre 1940, Sonneville réussit à recruter un équipage et à remettre en état la Minerve. La moyenne d’âge de ses hommes est de 20 ans, 20 % ont 18 ans tout juste, 32 % n’ont jamais navigué sur

sous-marin. Pour compenser cette inexpérience, l’effectif est porté à 52 hommes dont trois Anglais, imposés par l’amirauté (un officier, un radio et un timonier). Le 16 décembre, le sous-marin débute une période d’entraînement de cinq semaines qui permet à l’équipage d’obtenir sa qualification opérationnelle. Désormais apte au combat, la Minerve rallie Dundee le 24 janvier 1941.

Le 30, elle appareille pour sa première patrouille opérationnelle le long des côtes norvégiennes. Si cette dernière se déroule sans encombre, ce ne sera pas le cas de la suivante.

1 HEURE DE GRENADAGE

Le 19 avril 1941, le sous-marin lance plusieurs torpilles sur un pétrolier allemand. Il est détecté et doit plonger en urgence. Il subira 13 heures de grenadage alors qu’il est posé à 50 mètres de fond. Quelques-unes des 45 grenades tirées par l’ennemi ont déformé la coque et causé des avaries sur bon nombre de matériels. Ce n’est qu’une fois rentré au port que l’équipage découvrira que l’amalgame de colle et de liège servant d’isolant entre les coques externe et interne s’est décollé et désagrégé. Il leur faudra l’extraire, mais sans pouvoir le remplacer. Sans isolation, les eaux froides de la mer de Norvège vont faire chuter la température à bord et la condensation va imbiber les matelas jusqu’au cœur. De surcroît, en plongée, afin d’économiser les batteries, impossible de mettre le chauffage. Après plusieurs patrouilles le long des côtes de Norvège où elle aura aussi débarqué discrètement quelques espions, la Minerve est affectée à la protection des convois à destination de la Russie. Sa mission : les escorter jusqu’à l’extrême nord de la Norvège. Nouveau défi à relever pour l’équipage : porter le rayon d’action initial de 2 000 nautiques à 4 000 ! Même défi pour les vivres : passer d’une autonomie de 15 jours pour 42 hommes à 35 jours pour 52. Pour le carburant, il a fallu sacrifier les ballasts centraux pour y installer des réservoirs additionnels. L’eau, quant à elle, sera rationnée à 0,5 litre par homme et par jour et pour tous les usages. Les repas sont constitués de vivres déshydratés et de biscuits de mer, consommés froids, toujours pour économiser l’électricité.

TIR ALLIÉ

En 1942, le lieutenant de vaisseau Simon-Dubuisson prend le commandement du sous-marin. Les missions d’escorte des convoiset de patrouille le long des côtes de Norvège se poursuivent. À l’automne 1943, la Minerve reçoit l’ordre de rallier la Méditerranée. Le 10 octobre 1943, au large d’Ouessant, un bombardier de la Royal Air Force, l’ayant pris pour un U-Boot, la vise et tire une roquette qui touchera son compartiment arrière. Le sous-marin est gravement endommagé et deux membres d’équipages périssent, il doit rentrer à Plymouth. La Minerve est jugée non réparable et l’équipage est transféré sur la Doris. En septembre 1945, le Q185 est remorqué sans équipage vers Cherbourg. Un fort coup de vent arrache la remorque et la Minerve termine sa carrière drossée sur la côte britannique. Le sous-marin fut officiellement condamné en février 1946.

Jacques Le Gall : témoin de l’épopée de la Minerve

Le 25 février dernier, Jacques Le Gall a fêté ses 100 ans. C’est après avoir entendu l’appel du général de Gaulle à la radio, le 18 juin 1940, que son frère et lui ont embarqué pour l’Angleterre. Le 6 juillet suivant, ils seront de ceux qui signeront un engagement dans la France libre à l’Olympia Hall de Londres. Si son frère Alexis rejoint l’armée de Terre, pour Jacques ce sera la Marine et l’École navale. Dès sa sortie d’école, il embarque sur la Minerve. Le midship sera de toutes les patrouilles et apprendra à bord son métier de marin, d’officier et de sous-marinier ; si bien qu’en 1943, lorsque le sous-marin fut touché par une roquette amie, il en était l’officier en second. Transféré sur la Doris avec l’ensemble de l’équipage en 1943, il terminera la deuxième guerre mondiale sur le fauteuil du pacha, devenant ainsi le plus jeune commandant de sous-marin de la Marine nationale. Après la guerre, Jacques Le Gall quitte la Marine pour reprendre l’entreprise familiale de mareyage,alors en difficulté. Il réside aujourd’hui auprès des siens dans la région de Saint-Malo où il n’hésite pas à témoigner sur son parcours singulier.

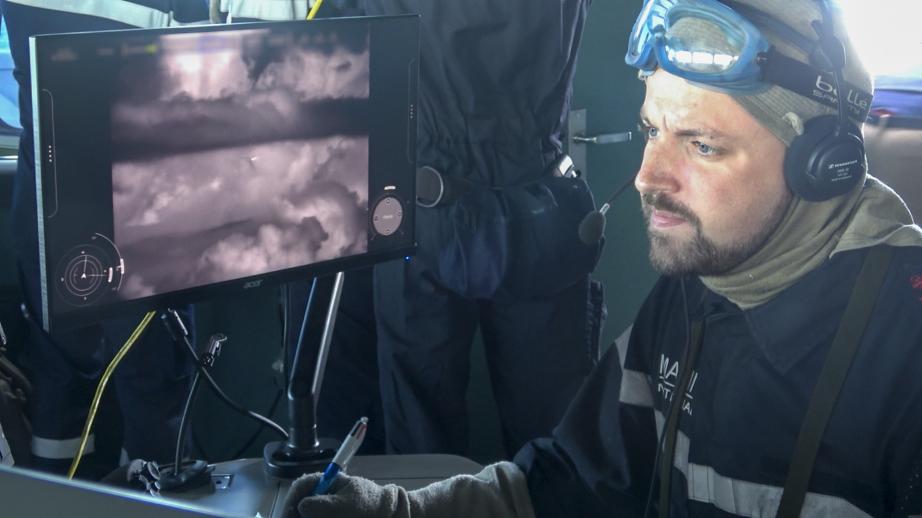

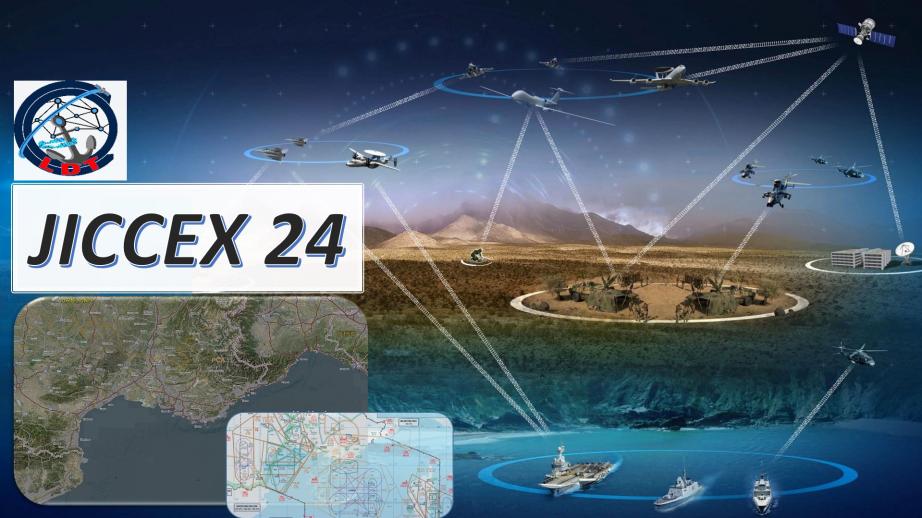

JICCEX 2024, l’entraînement aux liaisons de données tactiques (LDT) se développe

Publié le 17/10/2024

Du 23 septembre au 4 octobre 2024, le centre opérationnel des liaisons de données tactiques de la Marine (COLDT) a accueilli à Toulon l'exercice JICCEX 2024.

Vous avez dit LDT ? Indissociables des opérations aéromaritimes, les liaisons de données tactiques (LDT) constituent des outils indispensables pour échanger des informations entre différentes unités en temps réel afin de disposer des mêmes données tactiques pour une zone d’opérations.

L’exercice qui a eu lieu fin septembre à Toulon s’inscrit dans le cycle de la préparation opérationnelle interarmées. Il a pour objectif d'entraîner les cellules de conduite des liaisons de données tactiques (LDT) des trois armées (les JICC1 qui donnent leur nom à l’exercice).

Après neuf mois de préparation, au même titre qu’une opération réelle, JICCEX a confronté durant deux semaines deux cellules « liaisons de données tactiques » interarmées à la planification, puis à la conduite des réseaux multi-LDT, aux niveaux tactique et opératif. Ces réseaux devaient répondre aux exigences d’un déploiement majeur opérationnel dans un contexte interarmées et interalliés.

Animé par une équipe d’entraîneurs issus des trois armées, cet exercice a permis de simuler avec un grand réalisme les réseaux Liaison 16 (la liaison phare des opérations aéronavales), Liaison 22 (qui remplace la Liaison 11), JRE (Joint Range Extension – qui transporte la donnée tactique par satellite), Liaison H (liaison hélicoptère mise en œuvre pour l’ALAT) ou encore VMF (Variable Message Format, liaison utilisée par les avions de chasse) planifiés par les équipes. Ces dernières se sont ainsi retrouvées confrontées à de multiples cas non conformes, imposés par les évolutions de l’opération, ou par des aléas techniques.

Inédit sous ce format complet, et exceptionnel par l’ampleur des moyens de simulation mis en place, l’exercice a été organisé cette année au centre opérationnel LDT de Toulon, et a vocation à être renouvelé chaque année. Une opportunité unique d’entraînement interarmées dédié aux marins exerçant des responsabilités dans la direction des réseaux LDT en opérations. Les cellules LDT de FRSTRIKEFOR, mais aussi des marins de la Force d’action navale ou de l’Aéronautique navale ont pu s’entraîner, avant les déploiements à venir où l’emploi au meilleur niveau de toutes les LDT sera essentiel au succès des opérations.

Les JICC sont les Joint Interface Control Cells, ce sont les cellules composées de trois à quatre experts en planification et conduite des LDT (certifiés LDT 3 ou 4). Elles sont déployées au niveau des états-majors de force (CTF) ou des contrôleurs opérationnels (CECMED, CECLANT…), lors des opérations nécessitant une conduite permanente de la manœuvre des réseaux multi-LDT. Pour la Marine, ces cellules sont mises en œuvre par les experts LDT de l’état-major français de projection (FRSTRIKEFOR). Mais elles peuvent aussi être armées par les marins certifiés LDT3 affectés à bord des unités multi-LDT de la Force d’Action Navale ou de l’Aéronautique Navale.

La réserve au cœur de la Marine

Publié le 25/10/2024

Les Journées nationales des réservistes (JNR) 2024 ont débuté le 12 octobre et se concluront le 12 novembre 2024. Elles mettent en lumière l’engagement des 6 200 marins de réserve dont le rôle d’appui est essentiel dans la conduite quotidienne des missions de la Marine nationale.

Présents en soutien dans presque toutes les unités de la Marine, les réservistes apportent une expertise complémentaire à celle des marins d’actives dans de nombreux domaines. Formation, domaines du numérique et du cyber, technologies de défense…, la richesse de leurs parcours est une force pour la Marine.

La création des flottilles de réserve opérationnelles est un bon exemple de l’intégration des réservistes dans l’action opérationnelle de la Marine. Commandées par un réserviste, elles sont divisées en trois types d’unité : les « flottilles de réserve maritimes » (FRM), les « flottilles de réserve spécialisées » (FRS) et les « flottilles de réserve côtières » (FRC).

La réserve est également un vivier de recrutement. À travers l’action des flottilles de réserve côtières, mais aussi des réservistes répartis sur l’ensemble du territoire français, notamment au sein des préparations militaires marines (PMM,) la Marine se fait connaître auprès du grand public.

« La réserve opérationnelle, plus nombreuse, mieux équipée, pleinement intégrée à l’armée d’active et polyvalente dans ses missions […] est un ciment fort du lien Armées-Nation », détaille le contre-amiral Laurent Berlizot dans un article de La Baille (revue des anciens de l’École navale et des associations d'officiers de la Marine). À terme, cette réserve opérationnelle devrait atteindre 12 000 réservistes en 2030.

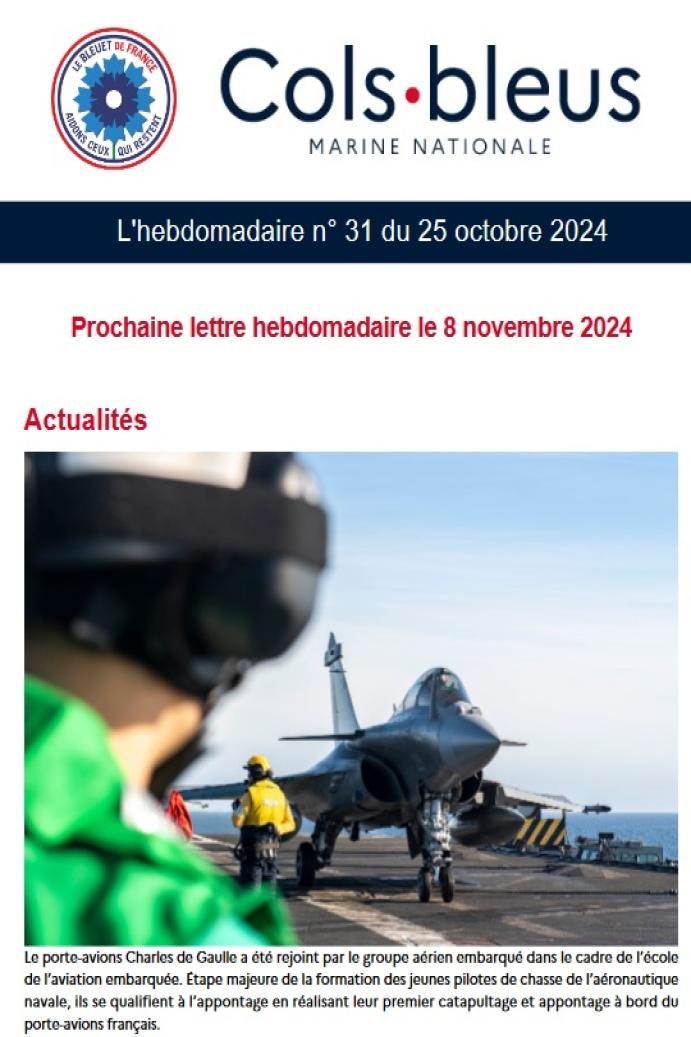

La Force aéronavale nucléaire dans Vortex

Publié le 25/10/2024

C’est l’un des trois piliers de la dissuasion nucléaire française. Conçue comme une force tactique en 1978, la Force aéronavale nucléaire (FANU) devient une force stratégique dans les années 2000, aux côtés de la force océaniques sous-marine stratégique et de la force aérienne stratégique de l’armée de l’Air et de l’Espace. Elle est placée sous le commandement du président de la République.

Projetée depuis le porte-avions Charles de Gaulle, dont l'équipage comprend 1 800 marins embarqués (avec l'état-major et le groupe aérien embarqué), la FANU est l’une des forces les plus méconnues de la Marine nationale. De sa création au cours de la Guerre froide aux opérations aéronavales d’aujourd’hui, le capitaine de vaisseau Didier Chastel, actuellement adjoint au chef de la division FANU de l’état-major de la force d’action navale, retrace l’histoire de la Force aéronavale nucléaire, et donne un éclairage sur « l’ombre portée de la dissuasion ». « La Force aéronavale (FANU), histoire d’une force de dissuasion singulière » est à retrouver dans le dernier numéro de Vortex, la revue du Centre d’études stratégiques aérospatiales.

Retrouvez l'article ici