Second maître Ambre : technicien d’aéronautique navale de spécialité porteur sur la base d’aéronautique navale (BAN) de Hyères

Publié le 01/04/2024

Le bruit assourdissant des hélicoptères en train de décoller se répercute dans le hangar tandis qu’une forte odeur de kérosène mélangée à différents produits hydrauliques flotte dans l’air. Ces désagréments n’empêchent cependant pas le second maître Ambre de poursuivre sereinement, de façon méticuleuse les réparations entreprises sur l’hélicoptère Panther.

D’aussi loin qu’elle se souvienne, elle a toujours baigné dans l’univers de la Marine et de l’aéronautique : « Mon grand-père est passionné par la Marine », mais son attirance pour les hélicoptères est un atavisme plutôt paternel. « Ce n’était pas tant être pilote qui m’intéressait que comprendre comment l’appareil fonctionnait. » En classe de seconde générale, à Clermont- Ferrand, elle participe au concours « Féminisons les métiers de l’aéronautique » qui vise à promouvoir la place des femmes dans ce secteur. Ceci provoque un déclic. En 2018, elle entre en lycée professionnel dans le but d’obtenir un Bac pro aéronautique avec spécialité « avionique »

Elle effectue d’abord en classe de première deux stages à l’aérodrome militaire du Luc dans le Var au sein de l’École de l’aviation légère de l’armée de Terre (Ealat). En terminale, elle fait deux stages à la Base d’aéronautique navale (BAN) de Lanvéoc-Poulmic, dans le Finistère. Le premier à la flottille 34F sur Lynx et le second à la 33F sur Caïman. Baccalauréat en poche, elle passe en 2019 sa mention complémentaire aéronautique à Istres, tout en étant en alternance au sein de la Marine à la Flottille 36F. C’est durant cette période qu’elle découvre le Panther et qu’elle décide de s’engager dans la Marine. Ambre se rend alors au centre d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) de Marseille afin de postuler pour l’École de maistrance : « Maistrance avait fermé ses portes à cause de la pandémie, et pour ne pas perdre de temps on m’a proposé, en attendant l’ouverture d’une prochaine session, de faire une formation initiale équipage (FIE) à l’École des matelots à Saint-Mandrier durant six semaines. » Après quelques mois à travailler à l’accueil du CIRFA de Brest, elle entre à l’École de maistrance en février 2021, promotion Chesapeake. Elle part ensuite à Rochefort, effectuer son brevet d’aptitude technique (BAT) de spécialité porteur.

Elle alterne alors entre cours théoriques et exercices pratiques :« À Rochefort, je me suis rendue compte que l’odeur du kérosène me manquait ! »Enfin, elle intègre le groupement service technique aéronautique sur la BAN de Hyères où elle est actuellement chargée de l’entretien des hélicoptères Panther. Sa carrière dans la Marine ne fait toutefois que commencer :« Dans un an et demi, je changerai d’affectation. J’aimerais bien aller ensuite à la Flottille 36F pour embarquer et partir en missions. »

Parcours

2018 : Obtient son baccalauréat professionnel aéronautique à Clermont-Ferrand

2020 : Obtient sa mention complémentaire aéronautique à Istres en alternance au sein de la Marine à la Flottille 36F

Février 2021 : Entrée au Pôle écoles Méditerranée à Saint-Mandrier

Octobre 2021 :Obtient son brevet d’aptitude technique (BAT) de spécialité « Porteur » à Rochefort

Septembre 2023 : Intégration au sein du GSTA (groupement service technique aéronautique) sur la BAN de Hyères. Affectée aux travaux pratiques pour les hélicoptères de type Panther et Dauphin

Meilleur souvenir

« Ma première mission ! Il s’agissait de l’aérotransport d’un hélicoptère Panther jusqu’en Martinique. Nous avons d’abord dû le charger à bord de l’A400M*, ce qui nécessitait beaucoup de concentration et de précision car il fallait s’assurer d’avoir suffisamment d’espace pour charger les caisses de matériel à l’arrière tout en évitant de rayer l’intérieur de l’avion : une mission assez physique. J’ai aussi effectué le trajet à bord de l’A400M. J’avais peu de place, mais sacrée expérience ! Nous avons fait une escale de deux jours à Dakar, durant laquelle j’ai pu visiter la ville, notamment le marché aux poissons. Une fois arrivée en Martinique, malgré la fatigue du trajet et le décalage horaire, j’ai dû aider à décharger et remettre en œuvre l’hélicoptère afin qu’il soit opérationnel immédiatement pour repartir en mission. Puis, j’ai profité de quelques jours de repos pour sillonner l’île. »

Focus : Porteur

Le technicien d’aéronautique naval de spécialité porteur est chargé de l’entretien des équipements de propulsion, des circuits hydrauliques ou électriques, des composants mécaniques et de la cellule des avions et des hélicoptères. À cet effet, il doit suivre à la lettre les instructions du manuel d’entretien technique (MET) qui détaille chacune des différentes étapes de la maintenance. Qu’il soit stationné sur une base d’aéronautique navale, embarqué à bord d’un navire ou encore déployé sur un théâtre d’opérations, le technicien porteur assure la mise en œuvre, l’entretien et le dépannage des aéronefs. Il procède également à des opérations de maintenance sur ceux en piste ou en révision ainsi que sur les équipements déposés en atelier. Ces opérations peuvent durer de quelques semaines à plusieurs mois pour les plus importantes. Pour des raisons de traçabilité, il doit, après chaque réparation, référencer l’ensemble des pièces changées, les outils utilisés ainsi que les personnes impliquées.

FLF Courbet : journal de bord d'un jeune enseigne de vaisseau

Publié le 01/04/2024

Après un incendie majeur dans le local machine arrière, plus de quatre mois d’indisponibilité sur aléas matériel et des essais à la mer validés in extremis fin janvier, la frégate de type La Fayette (FLF) Courbet appareille (enfin) le 7 février au matin pour une mission de onze semaines. J’y ai servi comme chef du quart et membre du service armes.

Le premier objectif est de rallier Catane en Italie afin de récupérer les systèmes d’information spécifiques nécessaires à la participation à l’opération européenne Irini (qui signifie « paix » en grec). Les bouches de Bonifacio puis le détroit de Messine sont passés sans encombre et, après trois jours de mer, le Courbet accoste à Catane. Notre première mission peut commencer.

Celle-ci consiste à faire respecter une résolution des Nations Unies ordonnant un embargo sur le transport d’armes à destination de la Libye. Sous commandement du bâtiment amiral d’Irini, la frégate grecque Elli, nous patrouillons entre la Sicile, la Crête et la Libye afin d’interroger tout navire suspecté de trafic d’armes. Si la suspicion se confirme, nous avons pour ordre de monter à bord du bâtiment pour vérifier sa cargaison. La plupart du temps, l’interrogation par radio (VHF) suffit à lever le doute. Néanmoins un matin, ordre nous est donné d’envoyer l’équipe de visite à bord d’un navire de commerce pour réaliser une interrogation plus poussée, appelée friendly approach. Cette dernière ne donne finalement pas lieu à une vérification de la cargaison du bâtiment et sera la seule de notre déploiement, compte tenu de la faible présence maritime sur zone. Après une escale dans la ville historique de La Valette (Malte), et un exercice de ravitaillement à la mer avec le Elli au pied des sommets enneigés de la Crête, la première phase de notre mission se termine le 29 février lors de l’escale technique à La Sude (Crête).

Changement de cap

Le Courbet vient de recevoir l’ordre du commandant en chef pour la Méditerranée (CECMED) de se diriger vers la Méditerranée orientale pour relever la frégate multimissions (FREMM) Provence. Notre nouvelle mission, sous commandement national cette-fois ci, est d’assurer l’alerte RESEVAC (évacuation de ressortissants) au Liban en moins de 48 heures. Il est également demandé à la FLF Courbet d’apprécier de manière autonome la situation à proximité de la Blue Line*, zone sous contrôle de l’ONU entre le Liban et Israël. Dès lors, en plus de la veille assurée par les senseurs de la FLF, l’hélicoptère embarqué de type Panther est envoyé chaque jour en mission de surveillance maritime afin d’élargir notre zone de perception. Certains quarts en passerelle sont particulièrement intéressants en raison du nombre d’aéronefs, de bâtiments militaires mais aussi humanitaires présents sur zone. Les jours de bonne visibilité, nous pouvons distinguer la côte et les lueurs des villes libanaises.

En parallèle, les entraînements à bord sont nombreux : il s’agit de maintenir les qualifications de l’ensemble de l’équipage : exercices de tir (GUNEX), de sécurité (SECUREX), aviation (FLYEX), etc. D’autres mission ponctuelles nous ont été confiées, telles que le marquage d’un convoi russe ou la tenue de contact coordonnée avec la frégate italienne Carlo Bergamini d’un possible sous-marin.

Une mission également diplomatique

Le Courbet a fait escale au Liban afin de faire vivre les liens qui unissent nos deux pays. à Larnaca, le ministre de la défense chypriote accompagné de l’ambassadrice de France ont été reçus à bord pour un déjeuner officiel. Les excellentes relations avec les unités de la FINUL (force maritime de l’ONU qui patrouille au large du Liban – TF 448) ont permis d’organiser des exercices conjoints et l’échange d’officiers avec la frégate allemande Baden-Württemberg. Enfin, à l’issue de la troisième de nos escales à Chypre, nous avons réalisé un entraînement mutuel avec le patrouilleur chypriote Alasia.

Après deux mois et demi de mission, notre déploiement a pris fin mi-avril. La FLF Courbet est retournée à Toulon afin d’entamer un arrêt technique.

Service national d’hydrographie et d’océanographie : mission connaissance des fonds-marins

Publié le 01/12/2023

Créé en 1720 pour assurer la sécurité des marins, le Shom est l’organisme de référence dans l’étude et la production de données physiques marines. De Brest à Tahiti, les équipes hydro-océanographiques parcourent les océans pour collecter des données qui serviront in fine les forces armées, les navigateurs et les acteurs de l’économie bleue.

Parcourant les mers, le bâtiment hydro-océanographique (BHO) Beautemps-Beaupré effectue des levés afin de récolter plusieurs types de données océaniques. À l’aide d’un sondeur multifaisceaux, le bateau balaye le fond de l’océan en émettant un signal acoustique. Lorsque l’onde rencontre un obstacle, elle est renvoyée vers la surface - ce qui permet de calculer à quelle profondeur se situe le fond de l’océan. Bathymétrie, salinité, température de l’eau ou encore oxygène dissout, de nombreux paramètres sont scrutés pour mieux comprendre les phénomènes océaniques. À bord, des officiers, ingénieurs hydrographes et des officiers-mariniers de spécialité hydrographe, travaillent à la collecte et au traitement de ces données. Elles seront ensuite utilisées pour créer et mettre à jour des cartes marines, des instructions nautiques, mais également des modèles de courant, de vagues, etc. destinés à alimenter les prévisions météo-océaniques.

Ces produits permettent de « garantir la liberté d’action des forces armées et d’assurer la sécurité de la navigation dans les espaces maritimes sous juridiction française », explique Pierre-Yves Dupuy, directeur des missions institutionnelles et des relations internationales du Shom. Plus de 550 personnes contribuent à cette mission générale de connaissance de l’océan. Par ailleurs, l’organisme collabore étroitement avec les acteurs de l’économie bleue, dont le Ministère de la transition énergétique. Il réalise notamment des travaux de reconnaissance environnementale dans les zones pressenties pour accueillir des parcs éoliens en mer ou des levés topo-bathymétriques par avion sur les zones littorales.

Un environnement de travail en constante évolution

En plus du BHO, pour récupérer ces précieuses informations, la Marine met à disposition du Shom des bâtiments hydrographiques (BH) : Borda, Laplace et Lapérouse. S’ajoutent à cet équipement, le Louis Hénin, un baliseur du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, et le Pourquoi pas ?, un navire de la flotte océanographique française opérée par l’Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer). Le Shom a accès ainsi à des matériels scientifiques complémentaires, que l’institut utilise dans ses missions de recherche pour la compréhension et la protection des océans et des écosystèmes marins. Constituée de plusieurs navires allant de la vedette côtière au navire hauturier, la flotte océanique française met en œuvre des drones allant jusqu’à 6 000 mètres de profondeur, idéal pour les recherches menées dans les abysses. Une zone de recherche immense en constante évolution en raison des changements climatiques et dont la compréhension doit être encore améliorée. « Nous connaissons mieux la surface de la lune que les fonds océaniques », précise Pierre-Yves Dupuy.

Plusieurs campagnes hydro-océanographiques sont conduites chaque année. Si la tâche est immense, certaines zones nécessitent en outre d’être régulièrement hydrographiées – c’est notamment le cas des dunes du détroit du Pas-de-Calais qui se déplacent et constituent un danger pour la navigation. Le changement climatique augmente la nécessité de revisite des zones. Cette année, en plus du Pas-de-Calais, la mer d’Iroise, la mer Celtique, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Mayotte, mais aussi la Mauritanie, la Côte d’Ivoire et Madagascar ont fait l’objet de levés destinés à garantir la sécurité de tous les navires pendant leurs déplacements. Toutefois, l’hydrographie et la sécurité de la navigation ne sont pas les uniques motifs de campagne pour le Shom. Suite au lancement d’un satellite destiné à récolter des données océanographiques, une équipe scientifique s’est rendue sous sa trace en Méditerranée occidentale afin de vérifier que les mesures faites depuis l’espace étaient conformes à celles réalisées en mer. En plus des capteurs embarqués, le Shom s’appuie sur un réseau d’une cinquantaine de marégraphes pour la mesure des hauteurs d’eau et le calcul des marées. Les données de ces marégraphes alimentent de nombreux travaux dont ceux du GIEC ou encore les alertes tsunami du CENALT (Centre national d'alerte aux tsunamis).

L’importance d’une donnée de bonne qualité

De la maîtrise de l’environnement découle la supériorité opérationnelle. Et pour en assurer la maîtrise, le préalable est de connaître cet environnement sur le plan physique afin d’en prévoir les évolutions. 98% des données numériques transitent par les fonds marins. Le développement exponentiel des flux couplé à l’essor de nouvelles technologies (dont l’IA) encourage l’installation de nouveaux câbles. On en dénombre 450 à ce jour, soit 1,3 millions de kilomètres (33 fois le tour de la Terre), posés sur les fonds marins. D’où l’importance de connaître ce milieu pour faire face aux menaces asymétriques et protéger ces structures et les ressources présentes. Les produits d’environnement et les prévisions fournis par le Shom contribuent aux opérations navales dans toutes les zones d’intérêt de la défense.

Les données produites sont réputées pour être particulièrement qualitatives. Elles sont vérifiées, recalculées par différents moyens et qualifiées. Les produits et services du Shom sont la référence pour la description de l’environnement physique marin. « Aujourd'hui, ces données sont plus précieuses que jamais car ce sont les fondations d’une prise de décision éclairée par les états-majors. »

Le programme capacité hydrographique et océanographique du futur

L’objectif de ce programme d’armement est de renouveler les capacités hydrographiques et océanographiques du Shom, avec en perspective le retrait du service actif des bâtiments hydrographiques de seconde classe : Lapérouse, Laplace et Borda. Ainsi, deux BH de nouvelle génération à doubles équipages sont attendus, et des drones (sous-marins, aérien et de surface) envisagés. Depuis 2021, de nombreuses expérimentations ont été réalisées avec les systèmes de drones de surface DRIX, les AUV (Autonomous Underwater Vehicle) HUGHIN, ULYX qui ont plongé jusqu’à 6 000 mètres de profondeur ou encore l’UAV (véhicule aérien sans humain à bord) S-100.

CHOF vise à améliorer la précision et la qualité des données transmises qui permettront de connaître l’espace maritime pour mieux le maîtriser encore. « Nous avons un vrai besoin de maîtrise de l’environnement des fonds marins, sur toute la gamme de profondeur qu’on peut trouver : des petits fonds pour l’amphibie jusqu’aux grands fonds pour la navigation sous-marine », assure l’ingénieur en chef Denis, chargé de mission pour le CHOF.

Lancé en 2019, ce programme cherche également à réduire le temps de mise à disposition de l’information acquise sur le terrain vers l’utilisateur en accélérant le traitement de la donnée. Aujourd’hui, pour faire les levées nécessaires à la production de cartes par exemple et détenir la connaissance du milieu, les chercheurs ont besoin de 40 ans. L’objectif est de réduire ce temps de moitié.

Les métiers de la DATA : paroles de marins

Publié le 02/02/2024

La numérisation croissante de la société et l’avènement d’une Marine « donnée-centrée » font émerger de nouvelles spécialités. Chaque secteur est concerné, des systèmes d’information et de communication aux systèmes d’armes en passant par la navigation, la mécanique, l’électronique, la lutte au-dessus de la surface, la santé et la restauration... Véritable changement de paradigme, la transformation numérique de la Marine bouleverse tous les métiers en les orientant data. Voici quelques exemples de fonctions nées de cette nouvelle ère « donnée-centrée ».

Gouvernance data (EMM)

• CF Olivier

« Je suis chief data officer au bureau numérique de l’état-major de la Marine. Je m’occupe de la mise en œuvre de la politique de la donnée Marine. Cela consiste à mettre au point une gouvernance par le biais d’une organisation et de moyens permettant de mieux gérer la donnée au sein de la Marine sans avoir à subir son « évaporation ». Le point de départ est la connaissance du patrimoine informationnel de la Marine, c’est-à-dire l’identification et la caractérisation des données et des systèmes sources dont elles sont issues afin d’établir une cartographie permettant de capitaliser pour différentes utilisations ultérieures possibles (traitements, valorisation, algorithmes d’IA). En parallèle je travaille sur les problématiques de partage des données avec nos partenaires étatiques et industriels car la Marine a l’ambition de se positionner comme un tiers de confiance permettant de garantir le respect de la propriété industrielle pour les uns et la non-divulgation d’informations sensibles pour les autres. »

Architecte infrastructure cloud (CSDIA-M)

• CF Adrien

« Je suis en charge du pôle infrastructure data-center au centre de services de la donnée et de l’intelligence artificielle de la Marine (CSDIA-M). Notre mission est de concevoir, déployer et opérer des infrastructures de calcul IA avancé et de stockage hautes performances à terre (Toulon, Brest) et à bord des unités de la Marine (les DHE – data hub embarqués). Ces infrastructures hébergent de nouvelles applications et algorithmes de machine learning pour tirer de la valeur des données générées – à terme – par l’ensemble des systèmes et équipements des unités de la Marine. Après un premier démonstrateur de data hub embarqué sur la FREMM Provence, notre équipe étendra les déploiements à plusieurs unités du GAN. Les applications phares aujourd’hui disponibles sont Léviathan (affichage d’une situation tactique multi-couches, rejeu tactique…) et ColbertGPT Secret-SF basé sur une IA générative. »

Officier data (ALFOST)

• CC Céline

« Ce métier est tout nouveau. Je dois définir la stratégie autour de la donnée pour les forces sous-marines. Pour cela, je dois définir un cadre : comment collecter, traiter, partager et valoriser nos données, en prenant en compte les spécificités de cet environnement atypique. La difficulté réside dans la maîtrise de ce qui est partagé et à qui, au regard de la sensibilité de nos opérations, ou des sujets touchant à la dissuasion. La valorisation de la donnée passe par le croisement et donc la mise en commun de toutes ces données, ce qui est rendu possible via la mise en place de datacenters, à terre et à bord des sous-marins. L’objectif final est de développer et mettre en œuvre des cas d’usages qui répondent aux enjeux stratégiques de la FOST. Il y a enfin tout le volet conduite du changement à traîter, qui passe en premier lieu par une acculturation des unités à ce nouvel enjeu de la donnée, aux nouvelles technologies qu’il y a derrière (IA, Big Data), aux nouveaux outils et aux nouvelles façons de travailler. »

Directeur local de la donnée (CECMED)

• LV Guillemette

« J’inaugure un poste dans le domaine de la data au sein du centre des opérations de la Méditerranée (CENTOPS MED). Mon rôle est d’abord de dresser une cartographie de la donnée traitée au CENTOPS : quand, comment et par qui la donnée est- elle collectée ? Par quels flux est-elle partagée ? Comment est-elle stockée et valorisée ? Avant la transformation numérique, et la mise en place du projet SIGNAL (lire aussi page 19), la collecte de données se résumait à des tableaux Excel et des Power Point : fastidieux et peu précieux. Je dois également mettre en place des applications data-centrées qui font gagner du temps aux marins dans leur travail quotidien. Le DHE et l’environnement LEVIATHAN sont prometteurs et nous attendons beaucoup du CSDIA-M. »

Data scientist (CRGE)

• EV 1 Hugo

« J’ai pour objectif de valoriser la donnée. Au sein du centre de renseignement et guerre électronique (CRGE), j’aide à la transformation numérique de l’unité en répondant aux besoins des analystes. Automatiser des processus et fournir des outils aux analystes du renseignement leur permettent d’analyser et d’accéder à un flux de données plus important. Étant affecté sur place, je peux communiquer directement avec eux. C’est un vrai plus, car cela permet de bien comprendre les besoins et d’y répondre de manière opérationnelle. Je fournis des services et des produits, allant du stockage à l’analyse de la donnée via différents algorithmes jusqu’à la mise à disposition de cette dernière. Par exemple, déterminer la densité de trafic maritime dans des zones d’intérêt à l’aide d’un algorithme qui générera des cartes de trafic maritime. »

Data analyst (CSDIA-M)

• MP Fabrice

« Après vingt-cinq ans embarqués dans la Marine, j’ai rejoint le CSDIA-M à Toulon comme data analyst. Mon expérience en tant qu’électronicien d’armes et mon intérêt pour la data faisaient écho aux besoins du CSDIA-M. À bord, je réalisais déjà la collecte manuelle de données sur les tirs, les radars, etc. La transition de l’expertise système au rôle de data analyst a nécessité un investissement conséquent, notamment dans l’apprentissage autodidacte du développement logiciel. Mon expérience me guide pour répondre aux cas d’usage et identifier les points irritants du quotidien des marins. En tant que data analyst, je génère des rapports essentiels pour la prise de décision à bord, en enregistrant, nettoyant et analysant les données. Mon conseil aux futurs data analysts ? Concrétisez des projets personnels, comme celui que j’ai réalisé : un système domotique connecté et intelligent, gérant de manière efficiente l’éclairage, le chauffage et la climatisation de mon domicile. Il est essentiel de se maintenir à jour face à la rapidité des évolutions numériques. Cette deuxième carrière me satisfait énormément. »

Développeur big data (ALAVIA)

• ASP Nicolas

« L’objectif est de faire gagner du temps et de l’efficacité aux usagers. Au bureau Infocentre nous éditons des rapports pour le personnel d’Alavia à partir des données de leurs systèmes d’information. Grâce aux données récupérées, et avec des algorithmes développés par le bureau et certains logiciels, nous pouvons transmettre aux utilisateurs des indicateurs clairs et simples. Nous les organisons de manière logique pour pouvoir les intégrer à leurs applications de manière automatique. Nous évitons un travail de manipulations de données, de parfois plusieurs jours par mois, à de nombreux marins. Ainsi nous facilitons leur travail opérationnel, de maintenance, logistique, en leur fournissant un outil clé en main disponible tout le temps. »

Data owner (DPM)

• MJR Christophe

« Au bureau politique des ressources humaines (PRH), je crée des représentations graphiques ou des tableurs, à partir des données de l’outil RH « Rh@psodie », pour l’aide à la décision de mes supérieurs grâce à la donnée. Je vais ainsi pouvoir mettre en avant les départs, les arrivées, les différents brevets, le nombre de personnel officiers et non officiers, les spécialités ou encore le taux de mixité dans la Marine. J’utilise un outil de data visualisation : « Qlik ». C’est intéressant de mettre en pratique toute ma connaissance de la marine (brevets, spécialités, bâtiments), issue d’une grande expérience, en manipulant des nouveaux outils comme Qlik, que j’ai appris à utiliser seul au départ. En prenant l’exemple de la mixité, je peux suivre une courbe évolutive pour vérifier si nous allons atteindre les objectifs fixés pour 2030. »

Data miner (ALFAN/GTR)

• MP Olivier

« La mission du Groupe de transformation et de renfort (GTR) à Toulon est de renforcer et d’aider les équipages des frégates multi-missions. D’un point de vue SIC, ce support prend la forme d’une aide technique en tant qu’expert de mon domaine (informatique et réseau), ou bien d’une aide pratique dans le cas d’échanges de données avec l’équipage. Dernièrement, je me suis rendu sur la FREMM DA Lorraine, qui était à quai, accompagné du data steward du centre d’expertise des programmes navals pour récupérer des données en provenance des senseurs du navire. Quand le bateau est en mer, on m’envoie les données via un transfert ftp (File Transfer Protocol). Une fois ces données récupérées, je les transfère à terre en vue d’en extraire des informations utiles. »

Data steward (CSDIA-M)

• TSEF Cédric

« Comme dans un avion de ligne, si un client a besoin d’un service, le steward est là pour le lui apporter. Dans la Marine, le client, étatique ou industriel, va demander de la donnée technique issue de divers matériels présents à bord des navires. Ces demandes ont généralement pour objet des maintenances correctives suite à des incidents mineurs ou majeurs signalés par les bords. Je réceptionne la demande, je vérifie sa conformité et je collecte la donnée à bord de l’unité concernée. À partir de ce moment-là, je blanchis les données opérationnelles pour les partager au client. Cependant, les données issues des senseurs ont bien souvent un format propriétaire, c’est-à-dire que personne ne peut les lire mis à part l’industriel. Je vais donc convertir cette donnée en un format lisible et compréhensible par tous : les data-products. Seules les données répondant aux besoins des industriels sont transmises. »

Chef de service SIC (FREMM Provence dotée du premier DHE)

• LV William

« Les spécialistes des systèmes d’information et de communication (SIC) gèrent l’ensemble des communications internes et externes d’un bâtiment de la Marine et sont directement concernés par la révolution du traitement de la data. à bord de la FREMM, c’est le chef de secteur réseaux qui administre et gère les principaux flux de données, en soutien des autres chefs de secteur qui restent les experts de leurs domaines et des données produites par le système de combat, leurs senseurs et leurs systèmes d’armes. Grâce au DHE, la FREMM Provence innove en développant les premiers cas d’usages d’applications opérationnelles, en coordination étroite avec le CSDIA-M, le FAN L@B et les industriels. Ces nouvelles capacités devraient permettre aux marins de l’équipage d’obtenir rapidement des gains significatifs d’efficacité opérationnelle et de facilitation de leurs tâches opérationnelles et administratives. Les premiers résultats sont déjà très positifs avec, par exemple l’intégration à bord de Colbert GPT, l’équivalent Marine de ChatGPT, qui fournit un soutien précieux à l’équipage. »

Officier cyber sécurité (ALFOST)

• LV Florian

« C’est vraiment un poste passionnant, car on passe sans cesse d’un sujet à l’autre : de la sécurité des systèmes d’information à l’appui aux unités jusqu’à la mise en place des outils nécessaires en cas de crise. Il m’arrive même d’explorer les entrailles des systèmes fournis par les industriels afin de vérifier qu’ils sont correctement sécurisés. Je participe aussi à l’élaboration de la vision stratégique cyber de la force. Je suis impliqué dans tous les projets, qu’ils traitent du nucléaire, de la mécanique ou de l’infrastructure car la cyber est aujourd’hui transverse. La plus grande difficulté dans ce métier, c’est de rester dans le coup. C’est un domaine qui évolue sans cesse, il faut se tenir en permanence au courant des nouvelles technologies, des nouvelles attaques, des nouveaux moyens de s’en défendre. Effectuer une veille technologique et suivre des cours de remise à niveaux est indispensable. »

Protéger l'ecosystème numérique : la cyber sécurité, l’affaire de tous

Publié le 02/02/2024

« Ooops, your important files are encrypted. If you see this text, then your files are no longer accessible… » Tel est le début du message découvert, le 27 juin 2017, par les employés du transporteur maritime Maersk sur leurs écrans. Le coupable ? NotPetya, un logiciel malveillant qui crypte les données des appareils infectés.

Ce jour-là, une cyberattaque massive vise l’Ukraine, les bureaux de Maersk à Odessa sont touchés. En sept minutes, le virus s’est propagé à l’ensemble du réseau informatique de la société et détériore 4 000 serveurs et 40 000 ordinateurs à travers le monde. La compagnie, qui représente 20 % du commerce maritime mondial, est contrainte de s’arrêter pendant plusieurs semaines, incapable de savoir où sont ses containers, de décharger et de charger ses navires. Des files de camions s’allongent dans les ports et les navires stationnent au large. Cette attaque aurait coûté 300 millions de dollars à la société Maersk. Un exemple parmi d’autres des nombreuses cyberattaques qui ont touché le monde maritime ces dernières années et qui démontre la nécessité absolue de prendre des mesures en matière de cyber sécurité.

Protection des données

Le rôle de la cyber sécurité est de protéger les données numériques afin qu’elles répondent à trois critères. Premièrement, être disponibles quand et là où on en a besoin. Deuxièmement, rester confidentielles, c’est-à-dire qu’elles ne doivent pas être mises entre toutes les mains et que seuls ceux qui en ont besoin y ont accès. Enfin, troisième et dernier critère : être intègre, c’est-à-dire être sûr qu’elles n’ont pas été modifiées pendant leur stockage ou leur transfert. Pour satisfaire à ce triptyque et assurer la protection des données de l’ensemble des armées, les systèmes d’information militaires ont été, dès leur origine, isolés physiquement de ceux accessibles à tous, c’est le fameux « Intradef », intranet du ministère des Armées. Ensuite, les marins et plus généralement les agents du ministère des Armées reçoivent régulièrement et depuis longtemps une formation. Ils sont formés par leur correspondant de sécurité des systèmes d’information (CSSI) lors de séances de sensibilisation à la sécurité des systèmes d’information (SSI). L’occasion d’informer les jeunes engagés et de rafraîchir la mémoire des anciens sur les causes des dernières compromissions, majoritairement dues aux mauvaises pratiques des utilisateurs.

Un environnement vulnérable

Au sein d’un monde maritime de plus en plus connecté, l’isolement des systèmes d’information n’est aujourd’hui plus possible. La Marine est, par exemple, connectée aux systèmes informatiques nécessaires à la gestion de l’activité maritime comme l’Automatic Identification System (AIS), en français : système d’identification automatique. Cette nécessaire ouverture vers le cyberespace a aussi rendu vulnérables les systèmes d’information de la Marine. En effet, le cyberespace est devenu un lieu d’affrontement et la cyber sécurité a pris une nouvelle dimension. Elle s’est intégrée à un nouveau domaine de lutte : la cyberdéfense. Dès 2015, la Marine s’est dotée d’une nouvelle entité, le centre support à la cyberdéfense (CSC), placé sous l’autorité du vice-amiral de Saint-Germain, officier général « transformation numérique et donnée ». Centre expert de la Marine pour la cyberdéfense, le CSC a pour mission de « cyber surveiller » les systèmes et conduire des entraînements au sein des unités et sur des plates-formes dédiées. Sur le plan opérationnel, il peut fournir des groupes d’intervention rapides projetables pour renforcer une unité. Leur objectif : garantir la capacité des unités de la Marine à détecter les menaces cyber, identifier les conséquences techniques et opérationnelles, les endiguer et revenir à une situation nominale.

Le L@BNUM

Ces dernières années, de nombreuses entités ont développé des laboratoires numériques (LABNUM) afin d’être en mesure de créer des applicatifs en réponse aux besoins exprimés par les métiers. C’est le cas en particulier de la direction du personnel de la Marine (DPM), la force de l’aéronautique navale (ALAVIA), le service de soutien de la flotte (SSE) et la force d’action navale (FAN). Le laboratoire numérique de CECLANT est né en 2020 d’un besoin et d’une rencontre. Navré du temps consacré au suivi des rapports de prévention incendie – toutes les données devant être saisies à la main – le commandant de la base navale de Brest à l’époque chef de la division prévention maitrise des risques et environnement du commandement de la zone maritime Atlantique (CECLANT) en fait part à élisabeth, alors en recherche de stage dans le domaine du numérique. Cette dernière lui propose de bâtir une application qui pourrait permettre de diviser par trois le temps consacré à cette tâche. L’application « AUBERT » était née. Deux ans plus tard, elle est opérationnelle. De cette réussite a émergé l’idée de créer une structure qui pourrait permettre aux unités de la Marine de concevoir les logiciels ou applications dont elles pourraient avoir besoin. Aujourd’hui, le « L@bnum » est constitué d’un noyau dur de cinq personnes, sous différents statuts, civils et militaires, qui encadrent une quinzaine d’apprentis et de stagiaires chargés de mettre au point les applications et logiciels commandés par les marins. Un esprit start-up adapté à la méthode agile Un besoin ou une idée de logiciel ou d’application que vous ne savez pas ou ne pouvez pas réaliser vous-même ? Prenez contact avec le L@bnum. L’équipe du lab va dans un premier temps aider à structurer le besoin et l’idée, avant de passer à la phase de réalisation. Tout au long du processus, l’équipe présente au client l’avancement du projet et vérifie qu’il est en adéquation avec le besoin, en conformité avec la méthode « agile » chère aux codeurs et ingénieurs de la data, fondée sur une collaboration active avec le client (développement du projet comme un processus itératif plutôt qu’en suivant un plan prédéfini). à l’issue de ce processus, l’application est livrée pour expérimentation, qui, si elle s’avère positive, débouchera à terme sur un usage quotidien. Enfin, le L@bnum va assurer la maintenance du logiciel, évitant ainsi son obsolescence à cause d’une mise à jour matérielle ou de système d’exploitation. Aujourd’hui, plusieurs applications sont en test ou en développement, de « HERES », qui permet de réserver des sandwichs, à « ORTHOS », logiciel de gestion des demandes d’accès sur les bases en passant par « SALAMANDRE » un outil de gestion du matériel en détention et sous-détention.

Déploiement dans l’océan de la donnée : les enjeux de la transformation numérique

Publié le 02/02/2024

Intelligence artificielle, big data, gestion des données, transformation digitale, révolution numérique…, les expressions donnent le tournis et noient parfois le non-spécialiste dans un océan de termes techniques, lui faisant craindre une menace. à tort. Depuis quelques années, une révolution silencieuse est à l’oeuvre, elle s’accompagne d’une transformation numérique qui touche déjà le quotidien des marins. L’utilisation de la donnée n’en est qu’à ses prémices. Aussi juvénile soit-elle, son ampleur induit un changement de paradigme complet qui place désormais la data au cœur des métiers, faisant émerger une « Marine donnée-centrée ». Des centres d’experts et d’innovation aux laboratoires numériques, de Toulon à Brest en passant par Paris au ministère des Armées, Cols bleus a mené l’enquête et vous explique les applications sur la flotte et la doctrine de la Marine.

Valorisation de la donnée : Un océan d’informations à collecter,analyser et exploiter

Scientia potentia. Cette citation latine du philosophe anglais Francis Bacon 1 – en français « Le savoir, c’est le pouvoir » – n’a rien perdu de son acuité. En matière militaire, la connaissance est un élément clé de la victoire, or, sans donnée, pas de connaissance. On comprend dès lors pourquoi cette quête de la donnée fait l’objet d’autant de soins et d’attention de la part de la Marine. Cependant, qu’entend-on exactement par ce terme ? Stricto sensu, il désigne les matériaux bruts produits dans l’abstraction du monde, les mesures et toute forme de représentation-nombres, caractères, symboles, images, sons, ondes électromagnétiques, bits qui constituent les fondations sur lesquelles l’information et le savoir sont enfantés. Il peut s’agir de listes de noms, d’adresses mails, de paramètres météo (vent, pluie, taux d’ensoleillement, températures), de relevés géographiques et topographiques (latitudes, longitudes, miles), de relevés sous-marins, d’enregistrements sonores, de photos, d’horaires, etc. La « data » désigne in extenso l’ensemble des données numériques pouvant être collectées et exploitées. En effet, une donnée ne devient une information que lorsqu’elle a été traitée et analysée pour « amener du renseignement utile à la préparation de la manœuvre » 2. Cette transformation « réclame des étapes d’enrichissement et d’inventaires successives, […] utilisant des normes, des protocoles, des algorithmes de traitement, des espaces de stockage importants et des réseaux radio, privés et satellitaires puissants, capables d’acheminer les flux de données, grâce à des autoroutes de l’information correctement dimensionnées (connectivité). » 3 En donnant du sens à l’information, la chimie opère et nous voici désormais maîtres de la connaissance, elle-même levain de la compétence. Outil au service de la stratégie, puis de la tactique opérationnelle, la donnée est donc d’abord une munition, une denrée qui nourrit la prise de décisions. Montée de gamme oblige, la valeur de la donnée l’a transformée en cible : une potentie

Récolter la donnée : une longue histoire

Afin de saisir pourquoi la donnée est en train de révolutionner la Marine, commençons par appréhender l’écosystème de la donnée. Historiquement, le premier mécanisme de recension de la donnée date de 1884 : des cartes perforées contenant des informations représentées par la présence ou l’absence de trous dans une position donnée, afin d’accélérer la production de statistiques. Elles furent imaginées par Herman Hollerith, créateur deux ans plus tard de la société qui donnera naissance à IBM. En 1970, Edgar F. Codd conçoit la base de données relationnelle, qui permet de traiter de plus grands volumes, de développer des données plus complexes et d’éviter des erreurs de saisie.

De manière globale, l’étude de la science révèle quatre âges principaux : l’empirique – les sciences expérimentales – jusqu’à la Renaissance, la science théorique jusqu’à l’invention de l’ordinateur, l’ère informatique jusqu’à l’avènement du Big data, et la nôtre, une ère exploratoire « donnée-centrée ». L’exploration de la donnée ne s’est pas faite en un jour. Première mini révolution : l’automatisation des fonctions sur les bâtiments : les relevés se font via des capteurs, mission auparavant dévolue aux rondiers. Puis le développement des réseaux internet, des flux de satellites et des liaisons de données ont abouti à un déluge informationnel. Le risque ? L’infobésité : « On entend par là une saturation des capacités de stockage de l’information, et d’autre part, le ressenti d’un corps plein qui n’arrive plus à l’absorber », explique le capitaine de vaisseau éric Herveleu, chef du centre de services de la donnée et de l’intelligence artificielle Marine (CSDIA-M) à Toulon. « Un marin lambda ne peut pas lire une infinité de documents. » Conséquence immédiate : la démarche slimdoc, visant à mettre au régime les corpus documentaires. « Aujourd’hui dans le numérique, déplore le capitaine de vaisseau Lionel Siegfried, commandant de l’équipage B de la FREMM Provence, nous passons 80 % de notre temps à chercher où est l’information et seulement 20 % à l’exploiter », soit l’inverse de la loi de Pareto qui démontre que 80 % des résultats proviennent de 20 % des causes. Ceci nous amène à la troisième étape : le traitement automatique de l’information. Auparavant réalisée par l’homme, travail fastidieux et de longue haleine, la fusion des milliers d’informations est désormais opérée par un dieu omniscient, l’intelligence artificielle, qui permet de malaxer et de croiser toute l’information disponible. « On sait que le potentiel est énorme même si on ne peut pas fournir un échéancier exact », s’enthousiasme le CV Siegfried.

Le droit à l’échec

« Le marin a besoin de voir les choses changer sous ses yeux », comme un reflet du temps de l’information, quasi immédiat. Conscient de l’enjeu, les industriels développent des projets sur des durées très courtes, en s’autorisant à emprunter plusieurs pistes et à échouer avant de trouver le bon chemin. « Ce processus itératif comporte un risque : user le marin. L’automatisation du traitement vise au contraire à apporter un bénéfice à leur travail, explique le CV Herveleu. En pratique, une flotte « donnée-centrée » privilégie une architecture horizontale (les anciens navires étaient envisagés en silos verticaux) avec un découplage entre le générique et les applicatifs. Conséquence de ce nouveau modèle : les architectures d’accueil sont standardisées, permettant de multiplier les applications et les cas d’usage. Les applicatifs sont maintenant construits avec une méthode agile (intégration rapide), dont les Américains sont friands : leur démarche CANES 4, lancée en 2013, concerne déjà près de 200 navires.

Sécurisation et classification

Comme tout écosystème, celui de la donnée comporte des failles. à chacune des étapes de son cycle – collecte, structuration, stockage et exploitation –, la lutte contre le vol et la falsification de données sont les obsessions de la Marine (lire aussi l’article sur la cyber sécurité page 22). Nous sommes rentrés dans une ère de bataille des perceptions ; depuis le cheval de Troie, rien n’a véritablement changé, si ce n’est qu’Ulysse aurait envoyé de nos jours un hologramme plutôt qu’une construction en bois. Le compétiteur cherche toujours à fausser le jeu. En outre, nul n’est parfait en ce bas monde, y compris l’intelligence artificielle à la merci d’« hallucinations », c’est-à-dire de proposer un résultat erroné même sans avoir de mauvaise intention. La transformation numérique « passe donc paradoxalement par l’entraînement à se passer du numérique » 5. Un usage frugal de la donnée : entraînement sans GPS (exercice Back to the Eighties du groupe aéronaval) avec très peu de liaisons, à l’instar des sous-marins qui travaillent depuis longtemps avec des outils ultra simplifiés. Pourtant le zéro numérique est illusoire. « Même en cas de brouillage du satellite, la frégate Provence qui teste en ce moment un data hub embarqué (DHE) pourra continuer à l’exploiter », constate son commandant.

Enfin, plutôt que d’envisager la défense des réseaux informatiques et des données, tels des châteaux forts à défendre, l’approche data centric security mise sur la sécurité de la donnée elle-même. Peu importe où elle se trouve, l’information doit être sécurisée. « Il s’agit de passer d’une logique d’un utilisateur appartenant à un groupe ayant des droits sur des répertoires à celle d’un utilisateur ayant accès à aux données en fonction de ses attributs » décortique le chef du CSDIA-M. Le data centric security devrait permettre de résoudre les besoins de multiniveaux au sein d’un système d’information (SI) et surtout d’inter-niveaux entre différents SI qui conditionnent directement notre interopérabilité. Un bond en avant en matière de sécurité, pourtant le meilleur reste à venir.

Partage de la donnée

Le véritable objectif, bénéfice incomparable d’une Marine « donnée-centrée », c’est l’interopérabilité, « capital pour échanger à différents niveaux, au sein de l’OTAN, ou en interarmées ». L’enjeu est donc de détenir les capacités qui nous permettront de transmettre la bonne donnée à la bonne personne, dans la bonne temporalité et ce, quel que soit le contexte (Marine, interarmées, interallié, interministériel). Pour augmenter les performances de nos équipements, nous avons également besoin de partager certaines des données avec les industriels. Ce partage peut parfois être complexe compte tenu du niveau de classification des données.

L’armée de demain « donnée centrée »

Elle sera à la fois plus technique et plus simple. Il faudra davantage de gens qualifiés. « Nous n’aurons plus besoin d’un administrateur système dans chaque service, affirme le chef du CSDIA-M. A contrario, certains traitements vont être possibles (comme le no-code, low-code) sans devoir rentrer dans le système. » Elle reposera sur le triptyque expert métier – expert SIC/CYBER – expert « données ». Les métiers devront développer une double compétence liant rusticité et modernité, seule garante de la réversibilité et de la continuité opérationnelle en cas de conflit. Les experts SIC/CYBER conserveront leur rôle primordial de maintien en condition opérationnelle des capacités techniques et de définition et de développement de services numériques répondant aux besoins des métiers. Enfin, les experts « données » seront les garants de la qualité des données et des algorithmes d’intelligence artificielle sans laquelle on ne peut espérer de résultats fiables.

« Espace et vecteur de conflictualité, la datasphère constitue un objet d’intérêt géopolitique », face à une numérisation croissante des sociétés. « Une fois structurée par le chef, l’approche par la donnée permet d’atteindre la supériorité décisionnelle et opérationnelle 6». L’objectif de toutes les armées. La data prédit un avenir riche de promesses, où l’humain peut et doit garder toute sa place.

Enseigne de vaisseau de première classe Jean : chef du service navigation sur le SNA Tourville

Publié le 01/01/2024

Son premier contact avec la Marine remonte à son entrée au lycée. Il avait alors 16 ans. « J’avais pris contact avec le Centre d’information et de recrutement des forces armées (CIRFA) de Perpignan pour me renseigner sur les parcours de sous-marinier et d’officier, et le recruteur m’avait proposé de faire une préparation militaire Marine (PMM). J’ai donc participé à la session 2011-2012 de la PMM de Perpignan. »

Une expérience qui va d’une part nourrir sa curiosité et d’autre part lui offrir le temps de mûrir sa réflexion. Il devient ensuite réserviste. « La réserve m’a permis de me faire une première idée de l’environnement militaire et Marine qui était inconnu dans ma famille, puis de bâtir mon projet de carrière de servir comme officier sur sous-marin », confie l’enseigne de vaisseau de première classe Jean. Ce contact avec le monde militaire le conforte dans sa volonté de s’engager et d’évoluer dans l’Institution.

En 2012, à l’issue de sa préparation militaire, Jean s’engage comme réserviste au poste de guetteur sémaphoriste. Après une formation à l’école de navigation et de manœuvre de Brest, il sert sur son temps de réserve durant trois ans comme opérateur au sémaphore de Pertusato en Corse, en parallèle de ses études. Après l’obtention d’un bac scientifique, il intègre les classes préparatoires du Lycée naval de Brest afin de préparer le concours d’admission à l’École navale, qu’il rejoint en 2017. Trois années exceptionnelles ponctuées de quatre mois de navigation durant la mission Jeanne d’Arc en 2020. Avant d’effectuer ses premières plongées, il servira deux ans sur le patrouilleur (P400) La Glorieuse comme officier opérations, puis comme commandant en second, avant enfin de rallier Toulon et le sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) Rubis. Sur le SNA Duguay-Trouin, Jean était chef de service détection au-dessus de la surface (DAS) « Mon travail consistait à être chef de quart en surface en passerelle et en plongée au poste de conduite navigation opération (PCNO) ainsi qu’à assurer la coordination de la sécurité nautique lorsque le sous-marin est en opérations et en exercice. »

Aujourd’hui, Jean est chef de service navigation sur le SNA Tourville. Officier dans la Marine d’active, il n’en n’oublie pas pour autant son passage dans la réserve : « La PMM et la réserve m’ont permis d’être au contact des jeunes qui viennent visiter les unités sur lesquelles j’ai servi et de les conseiller sur les différents parcours possibles » se souvient-il, « certains se sont, depuis, engagés et évoluent au sein de la Marine, comme moi. C’est peu de choses, mais cela reste une fierté ».

Parcours

2012 : PMM de Perpignan et engagement dans la réserve opérationnelle

2014 : Entrée en classe préparatoire aux grandes écoles (CPGE) au Lycée naval de Brest

2017 : Entrée à l’École navale

2020 : Fin de scolarité et Mission Jeanne d’Arc 2020.

Officier opérations sur le P400 La Glorieuse

2022 : Commandant en second du P400 La Glorieuse

Participation à l’opération Tonga Assist suite à l’éruption volcanique au royaume des Tonga

Affecté sur le SNA Rubis, équipage rouge, comme chef de service navigation pour sa remontée à Cherbourg

2023 : Affecté sur le SNA Duguay-Trouin, équipage rouge et cycle d’essais

Affecté sur le SNA Tourville, équipage bleu

Meilleur souvenir

« C’était lors d’une mission de reconnaissance de sites sur La Glorieuse. Le P400 patrouillait le long de la côte est de la Grande Terre puis mouillait pour envoyer une équipe sur un semi-rigide pour aller reconnaître des sites de plageage proches des gendarmeries. J’étais chef d’équipe et l’une de ces reconnaissances consistait à remonter un bras de mer puis une rivière vers un village. Il a fallu une demi-journée pour effectuer cette mission, et pendant une bonne partie de la navigation, nous étions seuls au milieu des montagnes et de la végétation calédonienne quasi vierge d’activité humaine, donnant une impression d’aventure et d’isolement incroyable. »

ALCYBER ALNUM : vice-amiral Marc-Antoine de Saint-Germain

Publié le 01/01/2024

Nommé officier général de la transformation numérique et donnée, et autorité de coordination pour le numérique le 1er août 2023, un poste inédit dans la Marine, le vice- amiral Marc- Antoine de Saint-Germain était précédemment aux manettes du centre d’études stratégiques de la Marine, après avoir commandé le porte-avions Charles de Gaulle.

Cols bleus : Amiral, dans quel état d’esprit étiez-vous lorsque vous êtes arrivé à ce poste ?

VA Marc-Antoine de Saint-Germain : Je suis le premier amiral à ouvrir ce poste, qui existait cependant déjà dans les deux autres armées (air et terre). Pour autant, la Marine a avancé très vite sur ces sujets depuis deux ans, à l’image du développement du centre de service de la donnée et de l’intelligence artificielle (CSDIA-M) au sein du CEPN à Toulon. Ma mission est double. En tant que directeur des données délégué de l’EMA, je suis responsable de la maîtrise du patrimoine « données » de la Marine. L’objectif est qu’il serve à l’acquisition et à la conservation de la supériorité informationnelle et décisionnelle dans la guerre navale. Plus proche du quotidien des marins, je suis également responsable de la transformation numérique des métiers de la Marine qui vise à répondre au besoin d’outiller plus efficacement les différents processus métier.

CB : Comment opérer cette transformation digitale à l’échelle d’un corps aussi ancien et dense – 40 000 marins et 80 métiers – que la Marine ? Avez-vous des modèles inspirants ?

VA de SG : Il est intéressant de regarder ce qui a déjà été entrepris dans le privé, car c’est un secteur souvent en avance sur ce sujet. Les GAMAM (Google, Apple, Meta, Amazon et Microsoft) ont construit leur réussite économique sur la valorisation de la donnée. Le développement de la donnée dans le secteur industriel de l’automobile est édifiant : Tesla est d’abord un opérateur de données, un constructeur de soft, qui s’est mis à construire des automobiles et qui s’impose comme un acteur central au sein de cet écosystème. Pour ce qui concerne la transformation digitale, notre approche est assez similaire, même si la Marine a ses spécificités et ses données propres. Grâce aux outils numériques que nous sommes amenés à développer, le quotidien du marin doit s’en trouver fortement allégé. Notre deuxième chantier est de savoir comment traiter la data en général (la donnée brute, qu’elle soit opérationnelle, liée aux infrastructures, aux ressources humaines, au soutien logistique).

CB : D’un point de vue stratégique, que nous apporte l’utilisation de la donnée ?

VA de SG : Les données constituent un actif stratégique pour la Marine qu’il faut faire fructifier et valoriser. Dans le privé cela se traduit par un gain financier. Dans le milieu militaire, par un gain en efficacité opérationnelle, aussi bien sur les bateaux en mer, qu’à terre. Le Parlement a voté en avril 2023 une loi de programmation militaire octroyant 413,3 milliards d’euros pour les armées, dans les six années à venir (2024-2030). Cette loi porte l’ambition d’un modèle rénové pour nos armées qui doivent être transformées. Pourtant, la Marine va être dotée d’un format qui sera globalement le même que celui que nous connaissons actuellement : 15 frégates, 6 sous-marins d’attaque, 18 patrouilleurs maritimes modernisés, 1 porte-avions nouvelle génération, 3 porte-hélicoptères amphibies… Comment continuer à être meilleur dans un contexte d’hyper numérisation du monde et de durcissement des rapports de force ? Comment analyser vite et bien la masse d’information dont nous disposons dans le brouillard de la guerre ? Tout l’enjeu pour l’état-major de la Marine sera d’être prêt à mener les guerres de demain avec le même nombre d’unités opérationnelles, mais « augmentées », grâce à de nouvelles architectures pour nos systèmes de combat et des innovations technologique majeures (hypervélocité, canons à énergie dirigée, capteurs quantiques…). Dans ce cadre, la data va nous permettre de relever une partie de ce défi : l’utilisation des données doit offrir un bras de levier à notre efficacité opérationnelle.

CB : Concrètement, comment obtenir une supériorité opérationnelle via la donnée ?

VA de SG : Pour obtenir la supériorité opérationnelle, nous devons être en mesure d’apprécier la situation que nos compétiteurs et décider à temps. Avec une approche données-centrée, nous allons pouvoir faire ce que nous étions incapables de faire hier : croiser de la donnée acoustique avec de la donnée électronique et spatiale pour sortir du brouillard de la guerre et garder une capacité d’initiative telle que la guerre navale nous l’impose. L’objectif reste de comprendre avant l’autre, sinon de mieux comprendre que lui : avoir le préavis c’est garder l’initiative. Cela repose sur une rapidité de distribution de l’information, des capacités d’analyse adaptées à la multiplication des données issues de capteurs et sur des interfaces de présentation adaptées afin que des décisions éclairées puissent être prises dans le bon tempo.

CB : C’est ce que l’on appelle le game changer ?

VA de SG : Oui tout à fait. Ce partage de données offre la possibilité de croiser des données dites « hétérogènes » qui ne sont pas de même nature et c’est cela qui permet une meilleure compréhension de situations et offre une supériorité stratégique.

CB : Le risque n’est-il pas à terme d’aboutir à un niveau de transparence tel que chaque armée connaîtra les forces des autres pays ?

VA de SG : Désormais les satellites couvrent tout le globe et s’attardent sur les océans et les mers. On a une capacité à accéder plus largement à ce qui se passe à la surface du Globe, donc si votre compétiteur le fait et que vous le ne faites pas, vous lui donnez un préavis.

CB : Quels sont les liens entre intelligence artificielle (IA), données et services numériques ?

VA de SG : L’IA est l’aboutissement de la donnée, on fait de l’IA parce qu’on a de la donnée, qui est identifiée, stockée au bon endroit, partagée, malaxée de manière intelligente. Au bout de la chaîne, nous disposerons de produits ou d’applicatifs (disponibles à l’image de notre smartphone). Prendre le sujet par la donnée c’est raisonner complètement différemment en termes d’architecture de système. La donnée n’est plus un élément du système, c’est le système qui se construit autour des données en s’appuyant sur la mutualisation de tous les services techniques qui peuvent l’être. C’est le concept du cloud, condition technique indispensable à une approche données-centrée et dont le data hub embarqué (DHE), en expérimentation à bord de La Provence, constitue le volet embarqué. Il nous faut maintenant transformer l’essai pour que nos bâtiments soient nativement construits sur ce type d’architecture.

CB : Lien entre les travaux data et l’innovation ?

VA de SG : Le DHE est le réceptacle idéal des innovations prometteuses issues des centres experts, des L@b ou de l’industrie de défense, ayant notamment reçu le label PERSEUS qui permet aux marins de les tester en conditions réelles. à ce titre, les travaux liés à la transformation données-centrée de la Marine prennent en compte les enjeux de l’innovation portés par le plan Mercator.

CB : Quelle révolution de paradigme apporte l’approche données-centrée ?

VA de SG : Je suis rentré dans une Marine où l’on construisait le bateau autour d’un système d’arme : les deux étaient intimement liés. Désormais, le système d’arme doit être traité différemment du bâtiment et agir au profit de l’ensemble d’une force constituée.

Les experts des métiers opérationnels (en particulier dans les différents domaines de lutte) pourront également se replacer au cœur de la définition des services numériques répondant à leurs besoins, en s’appuyant sur les données disponibles et en utilisant des interfaces de développement intuitif (plateformes low code/no code par exemple). L’un des principaux enjeux est donc que les « opérationnels » se saisissent du sujet de la donnée, et de l’IA qui en dépend.

CB : Ce changement de paradigme passe aussi par une nécessaire adaptation des marins à ces nouveaux enjeux...quels en sont les leviers ?

VA de SG : Les écoles ont un rôle à jouer, même si aujourd’hui les jeunes codent presque naturellement (on fait du Python au lycée). La direction du personnel militaire va généraliser PIX (certification qui mesure et valorise les compétences numériques, à l’instar du TOEIC en anglais, NDLR). Nous allons inciter les futurs marins à passer cet examen, sans obligation. Il faut se l’approprier.

CB : Comment le marin doit-il se positionner face à ces évolutions ?

VA de SG : Qu’il s’agisse de la data ou de la transformation numérique, nous aurons toujours besoin de spécialistes, sans parler du fait que, de la guerre navale de surface à l’aéro combat, les marins doivent être capables d’agir et d’aller sur le terrain. La question n’est pas de faire l’économie de ressources humaines mais de pouvoir, grâce aux outils numériques, recentrer les hommes et les femmes sur les tâches pour lesquelles ils ont une plus-value. C’est la même approche que pour la médecine avec l’imagerie médicale : grâce à l’intelligence artificielle, leur diagnostic est accéléré. Nous devons faire en sorte que demain le rondier d’hier ait un rôle de maintenance grâce à un rapport facilité, réalisé par une machine (un applicatif). Son analyse reste nécessaire. On remet le marin au centre de la définition des métiers. Le succès du centre de service de la donnée Marine et de l’IA à Toulon repose sur la capacité des codeurs et des gens du métier à travailler ensemble de façon agile et itérative. Nous avons toujours besoin d’experts de la guerre navale, pas d’une armée de data scientists.

Bio express

1991 : entre à l’École navale

2008 : chef du service de recrutement des officiers pour la Marine

2010 : commandant de la frégate Surcouf

2012 : direction générale des relations internationales et de la stratégie (ex-DAS)

2014 : obtient son brevet d’atomicien à l’École des applications militaires de l’énergie atomique

2017 : commandant du porte-avions Charles de Gaulle

2019 : conseiller au cabinet militaire du Premier ministre

2021 : directeur du Centre d’études stratégiques de la marine

Août 2023 : directeur de la transformation numérique, des données et autorité de coordination pour le numérique

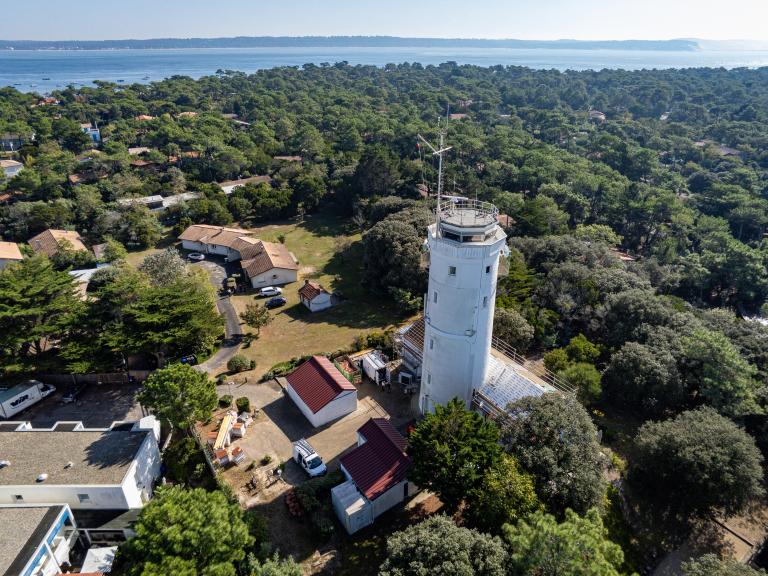

Surveillance des approches maritimes : de la tour à feu au sémaphore

Publié le 01/01/2024

Lors de leur création officielle en 1806 sous Napoléon Ier, les sémaphores étaient chargés de surveiller les approches maritimes et d’avertir par signaux optiques de toute activité ennemie. Toujours en fonction, ces postes de surveillance assurent des missions diversifiées qui vont de l’assistance à la navigation à la surveillance des approches en passant par la régulation du trafic maritime et de la pêche.

Dès les prémices de la navigation, la surveillance des côtes a été un enjeu stratégique majeur. Avec le développement du commerce méditerranéen, d’île en île, puis bientôt d’état à état, le balisage du littoral devient indispensable et les premiers phares illuminent la nuit depuis l’Antiquité. Attestés chez les Égyptiens, les Grecs et les Romains, et sans doute déjà chez les Carthaginois et dans la civilisation minoenne (îles de Crète et de Santorin en Grèce), ils sont bâtis en bois ou en pierre. Isolées ou accolées à d’autres édifices, ces « tours à feu », entretenues avec du bois, du charbon, de la tourbe ou de l’huile, assurent peu à peu la sécurité des voies maritimes et signalent les périls de la côte comme les entrées des ports. « Mais, comme tous les phares, elles ne fonctionnaient que dans une seule direction : celle de la terre vers la mer, fait remarquer Vincent Guigueno, historien-chercheur spécialiste de l’histoire maritime et membre de l’Académie de Marine. Or pour transmettre des informations de la mer vers la terre, en cas de danger, il fallait mettre au point un autre système fondé non plus seulement sur la signalisation mais sur la communication. » Face aux menaces du large, les Romains furent parmi les premiers à mettre en place un dispositif de surveillance composé d’environ 3 000 postes de guet, communiquant par des signaux de fumée pour surveiller la mer et signaler la présence de navires, amis ou ennemis. Ce sont les ancêtres des sémaphores du xixe siècle.

Tours génoises

Au Moyen âge, l’émergence des grandes cités portuaires, comme Venise ou Gêne, s’accompagne de la construction de nombreux édifices de signalisation qui jalonnent les routes maritimes. Cependant, la même problématique demeure : comment prévenir efficacement la terre de l’imminence d’une attaque venue de la mer ? Et, surtout, comment transmettre ces informations. Au xve siècle, pour lutter contre les incursions barbaresques, les Génois qui dominent alors la Corse mettent en place un système complexe de surveillance de l’île reposant sur un réseau de près de 90 tours communiquant entre elles par des feux. Dans les îles britanniques, un dispositif similaire, quoique plus modeste, est construit à Jersey pendant la même période. Mais la communication reste très rudimentaire. à l’époque moderne, l’interminable conflit entre la France et l’Angleterre et les nombreuses tentatives de blocus ou de débarquements militaires sur les côtes françaises, conduisent Colbert à réorganiser l’ensemble des fortifications. Chargé de mettre en œuvre ce vaste chantier, Vauban fait construire des dizaines des batteries côtières. édifiées sur le littoral au plus près des points vulnérables (plages, estuaires, entrée de port, etc.), elles sont flanquées de postes de garde, comportant souvent deux bâtiments : un magasin à poudre et un four pour chauffer les boulets. En 1795, une ligne continue de vigies côtières vient les consolider et, de l’Ancien Régime à la Révolution jusqu’aux débuts du Premier Empire, batteries et vigies correspondent à l’aide d’un code similaire à celui utilisé à bord des navires de guerre.

Signes et pavillons

Depuis la publication en 1778 du livre de Jean-François du Cheyron du Pavillon « Tactique navale », la communication en mer ne cesse de se perfectionner. à cette époque, quelque 1 600 signes associés à des combinaisons d’un ou plusieurs pavillons, guidons, triangles ou flammes permettent désormais de transmettre des ordres de manœuvres et des indications relativement précises. Ce mode de transmission, très dépendant des conditions de vent et de la visibilité, n’est pas vraiment standardisé et la communication optique maritime est encore loin d’être unifiée. En 1806, Napoléon Ier, soucieux de mieux protéger les côtes de l’Empire, demande au ministère de la Marine de trouver un système plus précis et plus efficace pour surveiller des navires depuis la terre. Depuis 1794, la généralisation du télégraphe optique inventé par les frères Chappe (photo ci-contre) permet d’échanger des informations à terre sur de longues distances. Malheureusement le système, assez fragile, ne peut pas fonctionner correctement par grand vent et se montre inadapté au milieu maritime. Autre problème, le télégraphe ne comprend que 96 « syllabes » et ne permet pas de coder les messages. En 1800, Charles Depillon, un inventeur de génie, crée un système de signaux beaucoup plus complexe composé de lettres, mais aussi de phrases correspondantes chacune à un chiffre unique transmis à l’aide d’un mât sur lequel sont articulées des ailes superposées : le sémaphore, du grec, sema : « signe » et phoros : « qui porte ». Une petite révolution.

Bras articulés

Entre 1806 et 1807, le vice-amiral Decrès, ministre de la Marine, fait installer un réseau de sémaphores sur toutes les côtes. Le premier prototype est établi sur la pointe du Roc à Granville entre 1804 et 1805, par Louis Jacob. Peu à peu, ces postes de défense sont chargés principalement de surveiller les approches maritimes et de signaler par signaux optiques toute activité ennemie. Composé d’un mât d’environ douze mètres de haut sur lequel se trouvent quatre bras articulés, pouvant prendre chacun sept positions, ils peuvent émettre 1 849 signaux distincts sous forme de lettres et de chiffres codés. En fonction d’indicatifs préétablis, les sémaphores transmettent également des messages secrets ou compris seulement par les états-majors. Très ingénieux, inviolables et d’une simplicité enfantine, ils se montrent particulièrement efficace lors du Blocus continental (1806-1814) et certains restent en service jusqu’en 1823. Puis ils sont laissés à l’abandon sous la Restauration avant d’être réhabilités sous le Second Empire.

En 1862, 131 sémaphores divisés en huit circonscriptions, chacune sous les ordres d’un capitaine de frégate, sont dotés d’un télégraphe permettant aux navires de transmettre leurs communications. En plus des signaux basés sur les positions des bras articulés, ils utilisent également le code international des signaux de 1856. Un nouveau système fondé sur les pavillons colorés, convertibles en lettres, elles-mêmes codées ou utilisées pour former un nom propre ou autre mot particulier. Certains sont aussi équipés d’une pièce d’artillerie pour prévenir les navires en cas de mauvaise visibilité et de péril. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, grâce à leur capacité télégraphique, les sémaphores deviennent le principal canal de communication entre les navires et la terre. En 1897, le personnel des sémaphores est intégré à la Marine. « Cette époque marque un point de bascule particulièrement intéressant dans l’histoire du balisage et de la signalisation en mer, assure Vincent Guigueno. Le sémaphore devient un système mixte, civil et militaire, qui, à mon sens, annonce une nouvelle manière de penser l’espace maritime ».

Surveillance et sécurité

En 1958, le service de télégraphie est fermé et les sémaphores sont chargés de la surveillance de l’espace maritime, aérien et terrestre, militaire comme civil et doivent participer à la sécurité de la navigation et à la sauvegarde de la vie humaine dans la zone côtière. Un rôle majeur assuré seul jusqu’à la création des CROSS, (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) en 1970. Aujourd’hui, 59 sémaphores sont toujours en activité sur les côtes métropolitaines. Classés en trois groupes selon leur situation géographique et leur zone de compétence, ils assurent à la fois des missions militaires de surveillance et des missions de service public dans le cadre de la coordination de l’action de l’état en mer.

Second maître Rodolphe : chef de cuisine du patrouilleur de service public (PSP) Cormoran

Publié le 01/04/2024

Qui peut se targuer d’être arrivé dans la Marine à l’âge de 30 ans ? Le fait est suffisamment rare pour être souligné. Admis en mai 2023 à l’École de maistrance, le second maître Rodolphe a déjà derrière lui une belle carrière.

Tout commence par l’obtention d’un brevet d’étude professionnelle de cuisinier en lycée hôtelier, qu’il décide de compléter par un bac professionnel. Une scolarité effectuée en alternance au Manoir des portes, adresse prestigieuse des Côtes d’Armor auréolée d’une étoile au guide Michelin. Dès lors, ses rêves de cuisine prennent une autre tournure. Le jeune apprenti se construit au sein de l’établissement gastronomique une solide formation puis ajoute une corde à son arc par une année complémentaire en « spécialité dessert du restaurant ». Le voilà désormais cuisinier et pâtissier. Un profil qui lui donne des ailes et lui ouvre les portes l’année suivante du Kilimandjaro à Courchevel, adresse elle aussi gratifiée de deux étoiles au Michelin.

Après deux ans comme « chef de partie », il quitte la montagne pour la Corse, direction Bastia, au restaurant Le Nova, au poste de second de cuisine. La défection soudaine du chef de cuisine le propulse sur le devant de la scène comme chef. Il n’a que 24 ans. Un an plus tard, il se laisse tenter par un poste à l’autre bout du monde en Nouvelle-Zélande et devient, pour six mois, le chef du Link à Christchurch. L’année suivante, il retourne en Corse où les propriétaires de son ancien restaurant ouvrent Le café des gourmets dont ils lui confient la cuisine. Après l’île de beauté, c’est Minorque qui l’attire dans ses filets, où il officie dans les cuisines d’un hôtel de luxe. De retour en France, il rejoint les fourneaux du Chateaubriand un étoilé parisien.

Malgré cette belle carrière, le jeune homme est en plein questionnement. « La cuisine restait une grande passion, une vocation même, mais la lassitude a fini par me gagner », confie le second maître. « J’avais l’impression d’avoir fait le tour de mon métier en restauration gastronomique ». Par ailleurs l’alternance de saisons qui l’oblige à changer de cuisine tous les six mois ne lui convient plus. Jusqu’au jour où il tombe à Brest sur une affiche du service de recrutement de la Marine. L’évidence s’impose : lui qui a toujours aimé la pêche, la voile, le surf, bref tout ce qui touche à la mer, réalise aussi qu’il a toujours eu un fort attachement pour son pays. En devenir l’un des défenseurs lui semble naturel. Pourquoi pas lui ? Il pousse la porte du Cirfa de Saint-Brieuc et en mai 2023, le jeune trentenaire se retrouve assis sur les bancs de l’École de maistrance. « Revenir en cours à 30 ans m’a fait tout drôle », s’exclame-t-il. En revanche il adore l’ambiance et découvre avec plaisir l’esprit d’équipage qui y règne. « Ce furent quatre mois de réel plaisir. Bien sûr j’ai été brocardé sur mon âge par les plus jeunes et surtout par le Bidou, mais ils témoignaient quand même un certain ”respect” à l’ancien que je suis ».

À sa sortie de maistrance, il a rallié le patrouilleur de service public Cormoran, où, il a découvert à bord une nouvelle vie. Non seulement il reste chef de cuisine, mais en plus il voyage et découvre avec plaisir les autres tâches qui lui sont confiées : équipier plage arrière au poste de manoeuvre, membre de l’équipe d’alarme, tireur arme automatique (AANF1). Il rêve déjà de régaler les papilles des plus hautes autorités, et pourquoi pas intégrer un jour la brigade élyséenne, pour servir le chef des Armées.

Parcours

2016 : obtention du BEP de cuisinier

2018 : obtention du bac pro cuisinier en alternance

2019 : cuisinier dans un restaurant 2 étoiles au guide Michelin 2021 : chef de cuisine d’un restaurant à Bastia

2023 : Admis à l’École de maistrance et affecté sur le PSP Cormoran

Meilleur souvenir

« Il est très récent car je suis un ”jeune” marin malgré mon âge : c’est la première fois que j’ai franchi les passes du port de Cherbourg depuis le pont du Cormoran, vêtu de ma tenue de protection de base (TPB). La signification était énorme : cela voulait dire que j’étais prêt pour ma première navigation. À ce moment-là, je me suis vraiment senti marin. Depuis, je ne me lasse pas chaque matin d’observer le soleil se lever sur la mer. »

Focus : La filière restauration

Affecté à bord des bâtiments de la Marine, à terre dans les centres de restauration collective, le cuisinier supervise l’élaboration des repas et des menus, et veille à l’hygiène alimentaire. Il peut être amené à préparer des réceptions et peut aussi être affecté auprès des plus hautes autorités de l’Etat.

Dans la Marine, 50 % des effectifs en charge de la restauration sont embarqués à bord des bâtiments de la Flotte. Essentielle à l’accomplissement des missions des unités de la Marine, la filière regroupe deux spécialités : cuisinier et spécialiste de la restauration. En 2023, 179 jeunes, âgés de 17 à 30 ans, ont intégré l’Institution, sous contrat de deux à dix ans. En mer comme à terre, en restauration collective ou auprès de hautes autorités, ces professionnels de l’hôtellerie restauration contribuent, entre autres, à l’entretien du moral de l’équipage. Aussi, outre les besoins inhérents aux missions, leurs savoir-faire et la qualité de leurs services contribuent directement au rayonnement de la France, notamment lors des escales à l’étranger.