FRSTRIKEFOR : contre-amiral Jacques Mallard

Publié le 04/04/2024

Commandant de la force aéromaritime de réaction rapide (FRSTRIKEFOR pour French Strike Force) depuis le 1er août 2023, le contre-amiral Jacques Mallard est un ancien pilote de chasse embarquée – 2 500 heures de vol et 62 missions de combat à son actif. À la tête de FRSTRIKEFOR, il commandera le déploiement du groupe aéronaval (GAN) sur la mission AKILA en 2024.

Cols bleus : Amiral, pouvez-vous rappeler ce qu’est un état-major embarqué ?

Contre-amiral Jacques Mallard : Dirigé par un amiral, l’état-major embarqué désigne l’équipe, 65 à 75 personnes, qui conduit une force navale, qu’elle soit aéronavale, amphibie, de guerre des mines ou tout à la fois. Cet état-major embarqué permet d’assurer la liaison avec, d’un côté, les échelons supérieurs, c’est-à-dire, le niveau opératif régional ou le niveau stratégique à Paris, et de l’autre, les forces, soit l’ensemble des unités constituant le groupe aéronaval, à savoir le porte-avions et son groupe aérien embarqué, les frégates d’escorte, le pétrolier ravitailleur, le sous-marin nucléaire d’attaque et l’avion de patrouille maritime. Ce panel d’unités très large nécessite plusieurs compétences : logistique, transmissions, renseignement, gestion du personnel, conduite des opérations, planification des opérations aériennes, expertise légale, affaires publiques. Commander depuis la mer est spécifique à la Marine, c’est une compétence développée au sein de FRSTRIKEFOR. Dans l’optique du combat de haute intensité, être embarqué, donc en mouvement permanent, est un atout majeur, en comparaison avec les cibles statiques, à terre.

CB : Quelle est la raison du changement de nom de cet état-major?

CA JM : L’état-major FRSTRIKEFOR est héritier de l’ensemble des états-majors tactiques mis en place depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, essentiellement des états-majors d’escadre ou de groupe aéronaval. Quand la France a réintégré la structure du commandement de l’OTAN en 2007, elle a mis à disposition une unité pour être un High Readiness Forces Headquarters, ce qui signifie un état-major embarqué pour commander une force navale au profit de l’Alliance. Il a été décidé l’année dernière de changer l’appellation French Maritime Force (FRMARFOR), pour French Strike Force (FRSTRIKEFOR). Ce nom reflète davantage notre positionnement et nos compétences à ceux des états-majors de type STRIKEFOR au sein de l’OTAN qui commandent comme nous des groupes amphibies (expeditionary strike group) et aéronavals (carrier strike group). La signification de strike en anglais est plus imagée pour représenter notre action que le mot maritime.

CB : Avant d’en prendre le commandement, vous aviez déjà servi quatre ans au sein de FRSTRIKEFOR, quels changements notables avez-vous notés ?

CA JM : Premièrement, j’ai un plus grand bureau (rires). Plus sérieusement, j’avais déjà vu fonctionner l’état-major embarqué en tant que pilote au sein du groupe aérien embarqué (GAé), puis quand j’ai commandé une flottille. Très honnêtement, je ne vois pas de transformation radicale, seulement une longue continuité dans les savoir-faire et une amélioration aussi bien dans les outils utilisés que dans les méthodes en termes d’efficacité. Pour la planification des opérations aériennes, nous avons, petit à petit mis en place des processus qui intègrent à la fois ceux de l’OTAN et le savoir-faire acquis dans les échanges avec l’armée de l’Air et de l’Espace. Le groupe aéronaval a su élargir ses capacités, notamment en intégrant le missile de croisière naval (MDCN), de nouveaux capteurs, c’est une évolution positive qui a permis d’élargir le spectre et la capacité de commandement. Le GAN possède un centre de renseignement qui opère pour l’ensemble de la force navale (CRFN). Initialement, il agrégeait les informations reçues et développait les images de reconnaissance des Super-Étendard. Désormais, il a largement agrandi son périmètre sur le spectre électromagnétique et sa capacité de travail collaboratif avec les autres entités.

CB : En tant que commandant de FRSTRIKEFOR, vous devez commander le déploiement du GAN. Concrètement, comment le GAN entretient-il sa capacité à réagir sans délai ?

CA JM : FRSTRIKEFOR arme trois états-majors : A pour amphibie, B pour guerre des mines et C pour le groupe aéronaval. Il se voit fixé un délai d’alerte en fonction du navire sur lequel il se déploie. Nous ne sommes pas aux commandes en permanence, mais nous restons au contact des opérations. L’ensemble du personnel de FRSTRIKEFOR reste ainsi connecté avec les commandants interarmées de théâtre. Nous échangeons sur leurs visions des opérations pour nous tenir au courant des évolutions. Avec le centre de combat naval (C2N) et les centres d’expertise FAN, HELICO, PATSIMAR 1 et GAé, nous suivons le retour d’expérience des engagements ainsi que les innovations et les évolutions à mettre en place, comme en ce moment sur les conflits en mer Rouge et en Ukraine.

CB : Comment le GAN s’adapte-t-il aux nouvelles formes de guerre ?

CA JM : Nos réflexions tactiques prennent en compte le domaine du cyber, de la menace sur les fonds marins, avec des capacités qui ne sont peut-être pas embarquées au sein du groupe aéronaval, mais sur lesquelles nous nous appuyons. C’est toute la force de l’interarmées. Nous sommes par exemple en lien avec le commandement de l’espace pour avoir connaissance de la météorologie satellitaire, avec le commandement de la cyberdéfense pour savoir quelles sont nos vulnérabilités et comment nous pouvons agir dans ce champ ; l’ensemble du spectre électromagnétique est analysé avec des outils qui évoluent et sont de plus en plus performants. La capacité à traiter l’ensemble de ces données constitue la force du groupe aéronaval, afin de remplir les missions et de pouvoir s’adapter en permanence.

CB : Existe-t-il un entraînement spécifique pour s’y préparer ?

CA JM : Dans le cadre de la démarche Polaris initiée en 2021, un certain nombre de scénarios ont été écrits pour permettre à deux composantes opposées de laisser place à leur imagination et de pousser largement les capacités de leurs navires. En France, nous ne possédons pas deux porte-avions donc nous sommes obligés de travailler avec d’autres nations. Cela a été le cas lors de l’exercice Orion avec un porte-avions américain. Cela sera à nouveau le cas lors de l’exercice Mare Aperto avec un porte-aéronefs italien. La France co-organise l’édition 24.1 de cet exercice italien en y intégrant les règles de jeux Polaris qui reflètent le réalisme du combat naval. Ainsi, nous pourrons nous affranchir de certaines règles dites « de temps de paix » pour laisser place à une plus grande liberté d’action et d’imagination tactiques aux deux forces qui s’opposeront.

CB : Lors du déploiement du GAN, comment se traduit l’interopérabilité avec les marines alliées ?

CA JM : Le groupe aéronaval est un peu la vitrine de la capacité française à opérer en haute mer, loin, longtemps et sur un panel de missions extrêmement large. Quand on avance cette vitrine, on le transforme en agrégateur de coalition, car cela intéresse les autres nations de travailler au sein de cette force. L’intérêt pour nous, Français, de travailler en coalition, est d’abord d’augmenter le volume de bâtiments au sein du GAN, puis d’entretenir la grande capacité d’interopérabilité de la Marine française. Lors de la Conférence navale de Paris du 25 janvier dernier, le vice-amiral indien Rajesh Pendharkar a décrit la difficulté à travailler ensemble par ces mots : « Nous devons commencer par savoir si vous écrivez de droite à gauche ou de gauche à droite. » Quand nous collaborons avec des marines étrangères, nous devons nous mettre d’accord sur les procédures à respecter. C’est très important, car en cas d’interactions avec des compétiteurs, notamment pour des actions offensives, nous devons savoir comment l’autre va réagir. Au sein de l’OTAN, les procédures partagées et standardisées, comme les systèmes de communication et de ravitaillement à la mer, simplifient l’intégration des bateaux.

BSAOM Bougainville : mission dans le Pacifique Sud

Publié le 04/04/2024

Le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) remplit diverses missions de soutien au profit des populations. Les marins interviennent notamment pour la police des pêches, le remorquage, l’antipollution, le transport de fret et de matériel ou encore la reconnaissance d’atolls.

Le 2 janvier, le Bougainville est parti pour un mois dans le cadre de la mission de souveraineté Pacific Aito où il a enchaîné des exercices internationaux puis des missions d’assistance au profit des atolls de Polynésie française. Durant ce premier volet, les marins se sont rendus dans les Îles Cook. Pendant deux semaines, ils ont réalisé plusieurs manoeuvres conjointes, avec le patrouilleur anglais Tamar, en particulier un remorquage et un exercice d’assistance lors d’un incendie simulé. Il a ensuite intéragit avec le patrouilleur des Îles Cook : « Le Tekukupa a conduit une intervention avec son équipe de visite sur le Bougainville, désigné bateau de pêche pour l’entraînement », raconte le capitaine de corvette Paul Cornet, commandant du BSAOM. Chaque passage de navire français offre donc l’opportunité de s’entraîner.

Prochainement, les deux navires se recroiseront aux côtés des Américains, des Japonais et d’autres nations du Pacifique lors de l’exercice Marara. Ce dernier consistera à porter assistance aux populations frappées par une catastrophe naturelle. Un danger latent en Polynésie Française qui redoute la submersion.

UN NAVIRE POLYVALENT

Le BSAOM a ensuite poursuivi sa mission en patrouillant dans la zone économique exclusive (ZEE) des Îles Cook pour effectuer des contrôles de police de pêche à leur profit. Des actions menées de plus en plus régulièrement pour instaurer une relation de confiance entre les deux États. Le Bougainville s’est rendu dans ces endroits isolés pour débarquer matériel médical et personnel avant la saison des typhons.

Sur le chemin du retour vers Papeete, dans le cadre de l’opération OP365 de l’agence des pêches du Forum des îles du Pacifique, les marins ont conduit des opérations de police des pêche et renseignement afin de détecter, signaler et appréhender les activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans le Pacifique Sud, en haute mer et dans les ZEE des États insulaires du Pacifique.

MISSION D’ASSISTANCE DANS LES TUAMOTU

Après deux semaines de missions dans les îles Cook, le Bougainville rentre à quai pour deux journées intenses : chargement de fret, embarquement d’une section du Régiment d’infanterie de marine du Pacifique-Polynésie (RIMAP-P) et leur véhicule ainsi que du personnel du Service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM) et des baleiniers 2. D’un équipage de 25 marins, le BSAOM se retrouve avec 60 personnes à son bord. Reparti le 19 février en direction des Tuamotu, les marins vont effectuer plusieurs missions simultanées. Dès 5h30, la grue du navire met l’embarcation de servitude (EMBSV) à l’eau. Le premier maître Alexandre, maître de passerelle du BSAOM et pilote de l’embarcation, étudie avec les baleiniers le franchissement des récifs afin « d’éviter les coraux », car « naviguer dans les atolls diffère beaucoup de la navigation au large des côtes de l’hexagone ». Avec un tirant d’eau de 4,20 mètres, le BSAOM peut difficilement accéder dans les lagons. Les baleinières et autres embarcations de servitude prennent alors le relais. Au même moment, le second maître Thibaut, manoeuvrier et plongeur, est déjà dans l’eau pour effectuer une reconnaissance de la plage. Avec son binôme, ils ouvrent la voie et matérialisent un alignement pour permettre au petit chaland de débarquement, de se présenter dans le bon axe. « À l’aide de sondeurs à main, on recherche des sites où il y a suffisamment de profondeur. » Le personnel du RIMAP est ensuite déposé à terre, en quête « de traces de pollution et de traces de vie ». Sur ces « atolls majoritairement inhabités, précise le capitaine de corvette Cornet, notre mission est de recueillir du renseignement ». Dans le cadre de la mission Taamuraa, les militaires ont également conduit des actions civilo-militaires, comme repeindre des écoles et réaliser des travaux de maçonnerie. En parallèle, les plongeurs ont permis au SHOM de déposer des courantomètres et marégraphes dans certains atolls peu connus afin de mettre à jour des cartes marines. Un moment délicat durant lequel les marins doivent prendre en compte les calculs de marée et les courant transmis par le maître de passerelle.

UNE MANOEUVRE MILLIMÉTRÉE

Compte tenu des nombreuses actions à mener en un temps record, la planification se doit d’être parfaite. Chaque journée est optimisée afin de permettre à chacun de réussir sa mission. Les plongeurs de bord sont à l’eau quotidiennement, en particulier pour effectuer des reconnaissances de plage. Un moyen de découvrir de nouveaux lieux et techniques de manoeuvre pour atteindre le rivage.

Soudain, une dépression tropicale se rapproche de la Polynésie : le risque de typhon est réel. Les marins ont à peine le temps de récupérer le matériel du SHOM avant de se reconfigurer. La mission s’en trouve écourtée. Le navire rentre à quai, refait les pleins (en vivres, eau potable et en carburant). Le voilà à nouveau prêt à aider les îles des Tuamotu après le passage de la tempête Nat.

In Memoriam : disparition de l'Amiral de Gaulle

Publié le 04/04/2024

L’amiral Philippe de Gaulle, ici pris en photo en tant qu’enseigne de vaisseau de 1re classe, commandant du 1er peloton du 1er escadron du régiment blindé de fusiliers marins (RBFM) (incorporé à la 2e DB commandée par le général Leclerc), s’est éteint à l’âge de 102 ans, dans la nuit du 12 au 13 mars 2024 à l’Institution nationale des Invalides.

Investi très jeune du sens du devoir, il gagne l’Angleterre dès le 18 juin 1940 avec sa mère et ses soeurs sans savoir que son père, le général de Gaulle, vient tout juste de lancer à la radio son appel historique à résister à l’occupant allemand. Âgé de seulement 18 ans, il sera intégré aux Forces navales françaises libres (FNFL) en tant que matelot sans spécialité, trois mois avant de rejoindre sa promotion de l’École navale à bord du cuirassier Courbet. Affecté tout d’abord comme second sur une vedette lance-torpilles, il participe aux opérations de torpillages menées par sa flottille en mer du Nord. Voulant participer plus activement à la libération du sol national, il demande ensuite à servir au sein du RBFM avec lequel il effectuera toute la campagne de France et terminera la guerre.

Après la Libération, sa carrière dans la Marine nationale s’oriente vers l’aéronautique navale. Durant deux ans et demi, il est déployé en Indochine, puis il commande la Flottille 6F, l’escorteur rapide Le Picard, la base d’aéronautique navale de Dugny-Le-Bourget, la frégate lance-missiles Suffren, l’aéronautique navale de la 2e région maritime, le groupe naval d’essais et de mesures à bord du BEM Henri Poincaré, l’aviation de patrouille maritime et enfin l’escadre de l’Atlantique.

Élevé aux rang et appellation d’amiral en 1980, il termine sa carrière en tant qu’inspecteur général de la Marine et fut également sénateur. Titulaire de la croix de guerre, il laisse l’image d’un marin exemplaire.

Mission Bougainville : sept mois à bord du Champlain

Publié le 01/07/2024

Née d’un partenariat entre Plankton Planet, Sorbonne Université et la Marine nationale, la mission Bougainville vise à étudier le plancton dans les océans Indien et Pacifique. Les aspirants Thomas et Manon reviennent sur leur expérience après sept mois embarqués à bord du Champlain.

L’arrivée à bord se fait de manière naturelle. Les marins sont curieux et intéressés par nos prélèvements, ils viennent volontiers observer les petits organismes microscopiques que nous récoltons. Nombreux sont ceux à être déjà familiers avec le plancton, pour avoir observé des tâches bioluminescentes le long de l’étrave de leur bâtiment, au large de Brest ou de Toulon.

Notre présence sur le Champlain se justifie par une mission scientifique très précise : installer, tester et perfectionner nos protocoles. Notre objectif : réaliser le plus de prélèvements possibles au mouillage ou au large, de jour comme de nuit, afin d’en apprendre davantage sur le plancton, dont le rôle est indispensable dans nos écosystèmes. Rappelons que celui-ci est à la base de la chaîne alimentaire et que toutes les pêcheries en dépendent. Il joue également un rôle essentiel dans la régulation du climat car il permet la production de 50 % de l’oxygène et l’absorption de 30 % des émissions de gaz à effet de serre produites par l’Homme.

Pour l’ensemble de ces tâches, nous pouvons heureusement compter sur les compétences et la bienveillance de l’équipage. Que ce soit lors de l’installation tout en haut de la mature de notre capteur PhotoActive Radiation (PAR), qui mesure la quantité de lumière nécessaire à la photosynthèse* reçue par l’océan, ou pour optimiser le déploiement de nos filets permettant la récolte du plancton, l’équipage se révèle une aide précieuse. Les premières stations d’échantillonnage sont rapidement opérationnelles. Au sein de chaque station, nous procédons à différentes mesures : un profil vertical mesurant la salinité et la température sur les 100 premiers mètres, et deux coups de filets de petites mailles, respectivement 50 et 20 micromètres (soit 0,05 et 0,02 millimètres) afin de concentrer le plancton présent dans la zone. Les données récoltées sont ensuite analysées dans le local plongeur, transformé pour l’occasion en laboratoire. Nous utilisons deux techniques différentes pour étudier la diversité de ces organismes : la génomique, qui nous permet de savoir qui est présent à l’aide de l’ADN récolté dans les filets, et l’imagerie quantitative, qui, à partir de photos, nous informe sur les organismes présents ainsi que sur leur abondance.

Des paysages spectaculaires

La découverte des îles du canal du Mozambique sonne comme l’acmé du voyage. Lors de notre première escale à Mayotte, la navigation dans le chenal nous apparaît spectaculaire : les îles touffues contrastent avec les paysages réunionnais. Notre présence en eaux tropicales est saluée par l’apparition de petits poissons volants, les fameux exocets, poursuivis par un ballet de fous et de frégates. Quelques jours plus tard, nous découvrons l’archipel inhabité des Glorieuses, l’une des cinq terres composant les îles Éparses, avec Tromelin, Juan de Nova, Bassas da India et Europa, devenues depuis février 2007 le cinquième district des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Lutte contre le narcotrafic

Notre embarquement est indissociable du volet opérationnel des missions du Champlain. Prérequis de notre aventure, nous devons nous adapter à la vie embarquée au sein d’un équipage, au sein d’un carré, et participer à tous les entraînements de sécurité et de navigation. Chaque jour se lève avec une nouvelle opportunité d’apprendre et de découvrir un environnement inédit, nous familiarisant peu à peu avec la lecture des cartes marines, l’astronomie et le travail d’équipe. Hasard du déploiement du BSAOM, l’équipage est appelé à intervenir par deux fois dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic. Aucune étape ne nous est dissimulée. Nous participons au processus qui va conduire à la saisie puis à la destruction de la drogue. Nous découvrons également comment s’opère un pistage de boutre, petit bateau traditionnel en bois à la poupe élevée largement présent en mer Rouge, et les moments de tension quand celui-ci disparaît des radars. Ces opérations s’avèrent bien éloignées de la vie universitaire, où le réveil sonne rarement à 3h15 du matin ! Plus généralement, cette première mission aura été une clé de compréhension très utile sur la polyvalence du bâtiment et la nécessité d’être prêt à se reconfigurer en permanence. Grâce aux nombreux entraînements à bord, nous avons pu développer de nouvelles compétences, peu communes pour des biologistes marins : pompier lourd, maniement du HK416, et pour l’aspirant Thomas, l’expérimentation d’un hélitreuillage avec la section aéroportée de la gendarmerie (SAG) de Mayotte.

Participer à une telle mission réserve aussi des surprises que nous ne mesurions pas avant d’embarquer à bord du Champlain. Les escales se succèdent et ne se ressemblent pas, nous ouvrant ainsi les portes vers des mondes inconnus. Après l’île Maurice, Madagascar, et Zanzibar, l’escale au Kenya restera notre coup de cœur, ayant eu la chance de pouvoir participer à un safari avec l’équipage, qui profitait de quelques jours de relâche opérationnelle. Des paysages très arides à l’opposés de ceux aperçus sur les îles Eparses : le contraste entre les eaux turquoises et la savane, mais également entre les éléphants, les plus grands animaux terrestres et le plancton, le plus petit animal marin, restera un souvenir qui nous marquera à vie.

Sensibiliser le public au rôle du plancton

Un autre objectif essentiel de la mission est de sensibiliser le public ainsi que les marins au rôle crucial du plancton dans les océans. Nos périodes à terre permettent d’analyser les données collectées en mer et de faire le lien avec les scientifiques responsables de la mission Bougainville. Ces instants sont également féconds pour échanger avec les scientifiques locaux et les lycées. C’est le cas à la Base navale de Port-des-Galets et à bord du Champlain, où nous avons organiser un événement réunissant une vingtaine de scientifiques pour présenter nos premiers résultats et explorer des possibilités de collaboration.

Sept mois plus tard, le résultat est plus qu’honorable : cinq missions, une cinquantaine de stations de prélèvements, ayant recueilli une centaine d’échantillons. D’un point de vue scientifique, les prélèvements se révèlent extrêmement intéressants car la diversité des organismes présents dans la région des îles Eparses est encore méconnue, et il est primordial de la décrire. D’un point de vue personnel, étant les seuls scientifiques à bord, nous portions la responsabilité de l’échantillonnage : une expérience incroyablement enrichissante étant donné notre jeune âge. C’est une aventure unique qui allie science, exploration et croissance personnelle. Une expérience professionnelle et humaine hors du commun.

Grand Sud : le Teriieroo a Teriierooiterai, nouveau cap-hornier de la Marine

Publié le 01/06/2024

On n’avait pas vu cela depuis 14 ans ! Le Teriieroo a Teriierooiterai s’est distingué fin avril en étant le premier navire de la Marine nationale à doubler le cap Horn depuis 2010. Parti de Brest le 16 mars pour rejoindre Papeete, son futur port base, le patrouilleur Outre-mer (POM) Teriieroo a Teriierooiterai, deuxième de sa classe, a navigué au cours de son déploiement au large de l’Amérique Latine. Plus qu’un simple transit, ce déploiement vise à évaluer les capacités du bâtiment dans des conditions variées, et constitue un moment clé de son armement, venant parachever le travail mené depuis presque deux ans par son premier équipage.

Après des escales au cap Vert, Rio de Janeiro et Buenos Aires, puis une traversée transatlantique, le Teriieroo a Teriierooiterai a franchi la latitude 56 pour passer au sud du cap Horn. Pour atteindre la partie chilienne de l’archipel de la Terre de Feu, le patrouilleur a commencé le 17 avril une descente mouvementée le long de la Patagonie. Celle-ci a permis d’évaluer la capacité du bâtiment à naviguer par mer très formée et en eaux froides, comme a pu le constater le contre-amiral Rouvière, président de la Commission permanente des programmes et essais (CPPE), embarqué pour cette phase particulièrement marquante. 4°C à l’extérieur et une mer à 8°C : pour traverser les quarantièmes rugissants, puis les cinquantièmes hurlants, le POM a dû affronter de face une « mer 6 » et « mer 7 » pendant plusieurs jours. Récompense ultime : le roc mythique a finalement été franchi sous un soleil radieux et un léger vent d’ouest, sur une route de navigation permettant d’apercevoir au mieux les falaises abruptes qui culminent à 425 mètres.

L’héritier d’une lignée de cap- horniers célèbres

Le passage du Horn s’inscrit dans une longue tradition. De Francis Drake aux grands clippers du xixe siècle, l’épopée des cap-horniers ayant doublé le « cap des tempêtes » durant les cinq siècles derniers est devenue digne d’un roman d’aventure. Avec plus de 800 naufrages et 11 000 disparus dans ces eaux, les marins qui s’y sont essayés ont payé un lourd tribut. Au-delà du sentiment de fierté ressentis par les marins du bord – autorisés désormais à arborer une boucle d’oreille d’or à l’oreille gauche -, ce passage est l’occasion de rendre honneur à la mémoire de ces grands anciens.

Après ce point d’orgue, direction Ushuaia, la prochaine escale, via le Canal de Beagle. Une halte de deux jours, durant laquelle le bâtiment français a reçu un accueil particulièrement chaleureux de l’Armada argentine. Cinq navires sont venus le rejoindre en amont afin de l’accompagner jusqu’à l’accostage, où une fanfare militaire et les autorités locales étaient présentes. Un match de football amical avec l’équipe de l’Armada témoigne des bons rapports entretenus entre les deux marines. Cette escale a aussi permis à l’équipage de découvrir cette ville réputée « la plus au sud du monde », juchée sur un bout de terre rocailleux coincé entre le canal de Beagle et les derniers contreforts des Andes, à l’ombre du Cerro Martial. Cette montagne tire son nom du capitaine de vaisseau Martial, qui commanda une expédition d’hydrographie dans la région à la fin du xixe siècle, illustrant la présence ancienne de la Marine française dans cette zone.

Une navigation exceptionnelle à travers les chenaux de Patagonie

Dans la matinée du 26 avril, le Teriieroo a Teriierooiterai a appareillé d’Ushuaia pour naviguer pendant trois jours à travers les chenaux de Patagonie, parcourant plus de 730 nautiques dans cet environnement. Suivant le canal de Beagle, toujours vers l’Ouest, le Teriieroo a Teriierooiterai a ainsi rejoint le Détroit de Magellan, avant de le quitter à l’embouchure du Pacifique pour s’engager plus au nord dans d’autres chenaux. Conseillé par deux officiers de l’Armada chilienne embarqués à bord, l’équipage a navigué durant 60 heures dans des conditions de navigation particulièrement exigeantes : la plupart du temps en NAVRES*, souvent sans cartes électroniques, et des conditions météorologiques versatiles en raison de la topographie de la région. Dans cet enchevêtrement de côtes abruptes, d’îlots, de baies et de canaux, il n’est ainsi pas rare de voir au hasard d’une échancrure du relief le vent traversier fraîchir subitement de 10 à 40 nœuds générant une réaction brutale du navire. Ce sont donc des équipes sous haute vigilance qui se sont relayées durant 3 jours aux postes de quart du navire. Mais si tous ont été fortement sollicités, l’intensité de cette navigation pour l’équipage a été largement récompensée par des paysages exceptionnels, glaciers démesurément hauts se jetant dans les canaux, pics de glace et de roc d’où coulent cascades et torrents, et par la découverte d’une riche faune marine, le navire se voyant salué par d’innombrables phoques, baleines, orques, loutres et oiseaux marins.

Sorti des chenaux de Patagonie le 28 avril au soir, le Teriieroo a Teriierooiterai a mis le cap au Nord, remontant la côte chilienne vers Valparaiso, sa prochaine escale, qui a été marquée elle aussi par le chaleureux accueil réservé cette fois-ci par les autorités chiliennes. Ce sont en effet des liens anciens et réguliers qui relient France et Chili à Valparaiso : d’abord au travers de l’amitié et de l’estime entretenue entre les deux marines, qui ne manquent pas de conduire des activités communes lorsque l’occasion se présente. Le patrouilleur français n’y a pas fait exception, conduisant à son départ un PASSEX avec le patrouilleur chilien Policarpo Toro : un échange de marins entre les deux unités a permis d’apprécier respectivement les savoir-faire des deux marines au cours d’exercices de navigation et de manœuvre. Une amitié qui se perpétue aussi grâce au lien entretenu avec les bomberos de la Pompe 5 « France » – autrement dit la 5e caserne de pompiers de Valparaiso, fondée il y a plus d’un siècle et demi par un Français (les ordres et les procédures au feu sont encore donnés en français).

Un navire polyvalent pour les forces armées en Polynésie française

Après sa traversée du Pacifique, le Teriieroo a Teriierooiterai rejoint son ultime étape fin mai : les forces armées en Polynésie française. Bénéficiant du retour d’expérience des navires patrouillant dans les eaux polynésiennes depuis des décennies, le POM constitue un saut capacitaire par rapport à ses prédécesseurs. Il atteint d’abord des performances significativement améliorées par rapport aux patrouilleurs précédents : dépassant la vitesse de 24 nœuds, son autonomie se porte à 5 500 nautiques à 12 nœuds ; ses moyens de veille, radars et drone, étendent son horizon de surveillance. C’est aussi un navire polyvalent, en mesure de conduire un grand nombre de missions : hydrographie, lutte contre les narcotrafics, ravitaillement et transport de matériel, soutien aux populations, évacuation de ressortissants, patrouille et lutte contre la pêche illégale. Une renfort très attendu et apprécié à Papeete.

Enseigne de vaisseau de 1re classe David : chef de quart sur sous-marin nucléaire d’attaque

Publié le 17/09/2024

« Comment fait-on pour aller dans un sous-marin ? ». C’est la première question posée par l’enseigne de vaisseau David en poussant la porte du CIRFA il y a 18 ans. Un grand-père et un oncle dans l’armée de l’Air, des cousins dans l’armée de Terre, le milieu militaire ne lui est pas inconnu. Mais c’est son grand frère, entré cinq ans plus tôt dans la Marine qui le fait rêver.

En quête d’un métier hors du commun et technique, son choix se porte vers les forces sous-marines. Deux options s’offrent à lui : atomicien ou détecteur. « Je n’ai pas d’appétence pour la mécanique ou l’électricité, je me suis donc dirigé vers la spécialité de détecteur anti-sous-marin. » David intègre l’École de maistrance en 2006 après un baccalauréat sciences de l’ingénieur. Un an plus tard, ce passionné embarque sur le sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) Améthyste, équipage bleu. Dans un espace restreint – 1 mètre carré par personne –, il va évoluer pendant trois ans à différents postes : veilleur bande large, veilleur bande étroite et coordinateur détection. « Tous les bruits, et donc les bateaux, émettent un spectre électrique. Avec l’expérience, on va venir l’analyser pour déterminer de quel navire il peut s’agir. »

Après l’obtention du brevet supérieur en 2012, une affectation sur le Casabianca et un passage à la division entraînement, David tente, déterminé, le concours officier spécialisé de la Marine (OSM) : « J’arrivais à une période de ma carrière où j’avais le maximum d’annuités pour partir pourtant j’avais envie de rester dans l’Institution. Mais rester pour faire quoi ? Comme j’aime me challenger et voir où sont mes limites, j’avais en tête de devenir officier chef de quart. » Il rejoint ainsi les bancs de l’École navale en 2019 et découvre pour la première fois la « surface » sur la frégate La Fayette pendant un an. À peine a-t-il mis un pied à bord, qu’il part pour quatre mois de mission, sur un navire plus grand, avec plus de marins, et un fonctionnement différent. Une belle expérience et des moments de doute quant à la suite de son aventure. Entre surface et sous-marins son coeur balance, « quitte à faire une deuxième carrière j’aurais pu me tourner vers autre chose ». Mais le coeur a ses raisons et David souhaite retourner sous l’eau, pour découvrir les nouveaux SNA de type Suffren.

Au travail, comme derrière les fourneaux – sa seconde passion – exigence et rigueur sont de mise. Ces qualités lui permettent chaque année de revalider ses qualifications : « On doit avoir un haut degré de technicité et cette remise en question quotidienne me plaît ». Actuellement en formation pour assurer des fonctions d’officier de garde sur bâtiment nucléaire, l’enseigne de vaisseau David travaille d’arrache-pied. Il est l’aîné de sa formation et cela fait plus de 18 ans qu’il n’a pas fait de mathématiques. « Ma dernière équation différentielle date de la terminale. » Un challenge certes, mais ce n’est rien pour lui car il souhaite progresser dans l’Institution : « La Marine offre la possibilité de toujours s’améliorer, il faut saisir ces opportunités. »

Parcours

2006 : entré dans la Marine par l’École de maistrance

2008 : première affectation sur le sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) Améthyste, équipage bleu

2012 : passage du brevet supérieur chef de central opération

2017 : expert lutte sous-marine à la division entraînement de l’Escadrille des sous-marins nucléaires d’attaque (ESNA)

2019 : réussite au concours OSM opérations lutte sous la mer et entrée à l’École navale

2021 : affecté sur le SNA Duguay-Trouin

2024 : cours à l’école de navigation sous- marine puis à l’école des systèmes de combat et armes navals pour devenir chef de service lutte sous la mer sur sous-marin

Meilleur souvenir : « C’est mon affectation sur le Casabianca équipage rouge entre 2013 et 2017. Il y a eu quelque chose avec cet équipage qu’on rencontre très rarement. Nous étions en symbiose.Nous avons réussi à atteindre un niveau technique assez haut. Aujourd’hui encore, lorsque l’on se recroise, entre anciens du Casa, c’est un souvenir qui nous a marqués, du commandant aux plus jeunes. Nous avons fait de très belles missions, le niveau technique était là, la cohésion… Nous formions une vraie famille. »

Focus : Officier chef du quart

À la mer, le chef du quart assure la permanence du commandement. Depuis le central opération, il conduit le sous-marin pour répondre aux objectifs de la mission tout en restant dans les limites qui lui sont fixées. Il est responsable des chaînes fonctionnelles du bateau : sonars, détections, cap ainsi que la propulsion. Contrairement au navire de surface, un chef du quart sur sous-marin évolue à « l’aveugle ». Il se fie aux senseurs, aux sonars et doit être capable de construire, à partir de ce qu’il entend, la situation tactique autour de lui. La gestion du porteur est très fine en raison de la troisième dimension, manoeuvrer en immersion. En permanence, il doit se demander s’il est à la bonne immersion, à la bonne vitesse, au bon cap pour satisfaire l’objectif du commandement.

CESM : un laboratoire de réflexion

Publié le 01/09/2024

Lieu d’échanges et d’analyse, le Centre d’études stratégiques de la Marine (CESM) contribue à une meilleure compréhension comme à la diffusion des grands enjeux maritimes et navals. Fort de ses cinq pôles et grâce à des réseaux variés et ciblés, il contribue à la politique de rayonnement de la Marine nationale.

Les dés sont jetés. Le risque vient de monter au niveau ultime, une guerre nucléaire menace le monde à tout moment. Ce scénario apocalyptique n’est pas le préambule d’un conflit imminent, mais l’une des étapes possibles d’un wargame, ces jeux stratégiques permettant de mieux appréhender les grands intérêts géopolitiques d’un espace donné et les menaces qui y sont liées.

Autour de la table, de jeunes diplômés de grandes écoles françaises, telles que l’université Paris-Dauphine, l’ESCP ou l’école Polytechnique, discutent de la stratégie à adopter pour faire triompher leur camp. Sous la supervision d’un expert en géopolitique, ils apprennent les enjeux du monde de demain et l’importance de la Marine.

Si l’École militaire accueille l’École de guerre, elle abrite aussi en ses murs les organismes chargés du rayonnement des armées. C’est le cas de celui de la Marine, le CESM.

Héritier de l’ancienne École supérieure de guerre navale, le Centre d’études stratégiques de la Marine a évolué dans ses missions : il est désormais un laboratoire d’idées de type think-tank institutionnel dont la mission réside dans la production d’études et de travaux au service des décideurs. Le but est de convaincre et aider à faire comprendre les enjeux navals et maritimes.

Pour cela, afterworks, wargames, conférences ou débats, même combat ! Réunir des publics variés, souvent extérieurs aux armées, qui réfléchissent ensemble aux besoins de demain. Qui sait, dans les années à venir, certains des étudiants conviés au wargame seront peut-être des décideurs industriels ou politiques ?

UN ÉQUIPAGE RÉPARTI EN CINQ PÔLES

Pour être force de proposition et donner à la Marine nationale le rayonnement nécessaire, le CESM repose sur cinq pôles : la recherche, l’édition, les séminaires et colloques, les relations publiques et la communication.

Nouant des partenariats avec des établissements de l’enseignement supérieur, le CESM emploie ses propres chercheurs travaillant à l’analyse de tendances comme de ruptures géostratégiques. Ils réalisent ainsi des études précises, à la rigueur académique et universitaire.

Ces réflexions stratégiques sont souvent reprises par le pôle édition, qui les met en valeur grâce à des cartes et des infographies. Ce pôle publie chaque mois des Brèves marines (analyses concises et argumentées sur une thématique maritime d’actualité diffusées par mail) et chaque quadrimestre des Études marines (publications scientifiques regroupant les regards croisés de plusieurs experts sur un sujet maritime ou naval, abordées avec un prisme géopolitique, économique, historique, opérationnel…) portant sur des actualités comme des axes plus larges. Par ces éclairages, notamment sur la conflictualité future en mer, il aide le lecteur à décrypter le monde d’un seul coup d’oeil. À côté de cette production écrite, le pôle dispose d’un autre mode de production plus contemporain : le podcast.

Tandis que la bataille pour la conquête du monde via le wargame fait rage, deux salles plus loin, de l’autre côté de la coursive, deux hommes discutent à bâtons rompus, de part et d’autre d’un micro. On tourne. L’enregistrement du prochain podcast est lancé. Tous les quinze jours, l’aspirant Arthur reçoit des invités variés pour échanger sur ce qui pourra attendre la Marine. De la révolution du drone sous-marin à la protection de la pêche, des nouvelles routes commerciales à la vente de matériel aux puissances étrangères, l’éventail de sujets est large.

Si les publications du CESM sont disponibles pour tous, une part importante de son activité réside dans l’organisation de séminaires ou de colloques aux accès plus restreints. Tout comme pour les étudiants participant au wargame, ces événements réguliers ciblent des réseaux précis et stratégiques où la pensée navale pourra avoir un impact significatif. Le pôle cherche donc à mettre en adéquation différents viviers avec une notion clé de la Marine. Pour tel public, la visite d’une base aéronavale sera pertinente, pour tel autre, une conférence sur le narcotrafic rappellera l’une des missions dévolues à la Marine et tout ce que cela implique. Comme les places sont limitées, il faut souvent faire une sélection.

C’est l’un des travaux du pôle relations publiques. En contact avec la plupart des réseaux, il assure la gestion de bases de données comportant des milliers de personnes dont les postes évoluent constamment. Grandes associations maritimes et navales, comme celle des anciens élèves de l’École navale (AEN) ou celle centrale des officiers de réserve de la Marine (ACORAM), cycles d’études et de visites pour des jeunes professionnels, associations des jeunes de la Défense, tout y passe ! C’est aussi là que sont rattachés les réservistes citoyens de la Marine, un vivier de cinq cent personnes issues de la société civile et choisies pour leur expertise dans tel ou tel domaine. Ambassadeurs de la Marine nationale, ces réservistes agréés sont totalement bénévoles, et servent de lien entre l’armée et la nation.

Chacun de ces quatre pôles est mis en lumière par le travail du bureau communication, cinquième pôle du CESM. Très actif sur les réseaux sociaux, il réalise de nombreuses publications qui se retrouvent notamment sur la page LinkedIn du CESM (20 000 abonnés).

UNE UNITÉ RÉSOLUMENT MARITIME

Loin de la côte et des bateaux gris, les bureaux comme les métiers du CESM sont pourtant tournés vers la mer et les marins : c’est à leur bénéfice que le travail des études marines doit profiter. Manoeuvriers du langage, navigateurs au milieu des eaux géopolitiques, ingénieurs de l’image, du sens et des idées, chacun y devient, à sa façon, des passeurs d’idées d’une rive à l’autre. Porte sur le monde, le CESM est aussi un sabord sur la place parisienne depuis lequel le jour passe. Chaque activité organisée doit être au service de l’Institution.

Recevoir les collaborateurs parlementaires lors d’un petit-déjeuner permet de prendre le pouls de l’Assemblée nationale, et l’organisation d’une conférence à la Banque de France rappelle tous les intérêts économiques auxquels est liée la Marine nationale. Grâce à l’appui des forces, l’organisation de visites, voire d’embarquements, permet même à certains publics d’être au plus près des réalités opérationnelles, en découvrant le savoir-faire comme le savoir-être des marins.

Les missions de rayonnement du CESM s’étendent aussi à des domaines plus artistiques. L’association des Écrivains de Marine est rattachée à l’unité, et compte parmi ses membres des explorateurs, des lauréats de grands prix littéraires, et même trois académiciens français (Didier Decoin, Daniel Rondeau et Jean-Christophe Rufin). C’est également le cas des célèbres POM, les peintres officiels de la Marine, dont le corps remonte à 1830. Au milieu de la quarantaine de peintres, on retrouve quatre photographes, dont Yann Arthus-Bertrand.

Le wargame est maintenant terminé. Le carré est remis en ordre. Demain matin, bis repetita, un autre débutera. Les nations seront à nouveau virtuellement au bord de l’abîme, dans un jeu de confrontation : ce sera au tour d’un nouveau groupe d’être sensibilisé à l’importance des enjeux navals et maritimes.

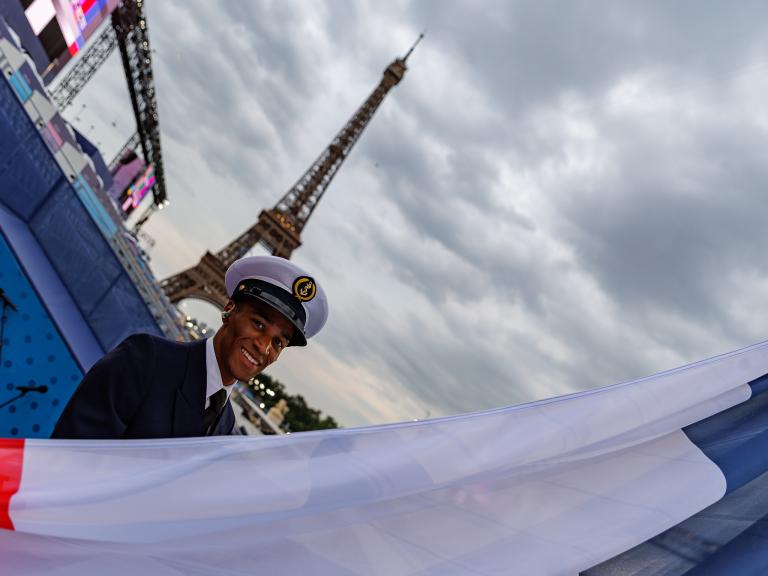

JOP 2024 : les marins du bataillon des cérémonies

Publié le 08/08/2024

Si ceux de l’armée de champions brillent pendant ces jeux, ils ne sont pas les seuls marins acteurs de cet événement mondial.

Vous les avez peut-être aperçus lors des cérémonies des vainqueurs, ils sont 59 et hissent les drapeaux des médaillés olympiques. Ils sont intégrés au bataillon des cérémonies (BATCEREM), une unité interarmées, créée pour la circonstance sur le camp caporal Alain Mimoun et composée de militaires d’active et de réserve, d’élèves des lycées de la Défense, ou encore de jeunes du service militaire volontaire. Depuis le 20 juillet, les 381 hommes et femmes du BATCEREM, répartis en 36 groupes de cérémonie autonomes, assurent les 329 levées des drapeaux sur les sites de Paris, Lille, Châteauroux, Marseille et Tahiti. Pour cette mission de rayonnement à la dimension internationale, la Marine a fait le choix de faire principalement appel à ses réservistes opérationnels. Pour l’occasion elle a aussi proposé à des stagiaires venant d’obtenir leur brevet de préparation militaire d’intégrer la réserve pour y participer. Enfin, des élèves du lycée naval volontaires et bénévoles, complètent la participation de la Marine.

FREMM Bretagne en Indopacifique : passage de flambeau entre les deux équipages

Publié le 20/08/2024

Partie début avril pour un déploiement de 200 jours en Asie-Pacifique, la frégate multi-missions (FREMM) Bretagne a rejoint le port de Yokosuka au Japon début août.

L’équipage A, en charge du bâtiment pour la première partie de la mission Tanskorn aura conduit la Bretagne durant près de quatre mois, dans un contexte opérationnel particulièrement exigeant et dense. Le bâtiment y a réaffirmé la présence de la Marine française dans la région Pacifique où réside une partie de ses territoires ultramarins et de ses ressortissants. Elle a également conduit de nombreux exercices de haut du spectre avec les partenaires riverains, dont l’Inde, les Philippines, l’Indonésie, les États-Unis et le Japon.

Depuis le 7 août, c’est désormais au tour de l’équipage B, commandé par le capitaine de vaisseau Audrey Boutteville, venu relever l’équipage A du capitaine de vaisseau Gwenegan Le Bourhis, de conduire la seconde partie de la mission. Après deux jours de passation et de prise en main du bâtiment à quai, les deux équipages se sont rassemblés une dernière fois pour une cérémonie sur la plateforme hélicoptère, où le fanion de l’unité a été remis par l’équipage quittant à l’équipage prenant, symbole de cette transmission du bâtiment et de la continuité de la mission.

Cette relève d’équipage à près de 9 700 km du port base souligne la capacité de la France à projeter un bâtiment de premier rang sur tous les espaces maritimes, y compris les plus lointains, pour endiguer les phénomènes de débordements de puissance, conserver une appréciation de situation autonome et affirmer notre attachement au droit maritime international.

Mayotte : la base navale et sa CDSG au contact des collégiens dans le cadre de la journée sport Armée-Jeunesse

Publié le 01/07/2024

La 19ème édition des journées sport Armée-Jeunesse a été l’occasion pour la base navale (BN) de Mayotte et sa classe défense et sécurité globale (CDSG) d’organiser un tournoi d’Ultimate au profit des élèves de 4ème du collège Boueni M’Titi de Dzaoudzi-Labattoir. Tous les participants sont volontaires pour intégrer la CDSG lors de l’année scolaire 2024-2025.

Au cours d’une matinée placée sous les signes du sport et de la bonne humeur, 46 élèves, répartis en cinq équipes d’une dizaine de joueurs, se sont disputés le trophée détenu depuis l’année dernière par la CDSG. Après une phase de poule, et un tableau final disputé, la CDSG s’est à nouveau imposée en arrachant la victoire sur le score de 1-0.

En présence de monsieur Bakam (principal du collège), de mesdames Weber et Houdi (enseignants référents) et du commandant de la base navale, chaque participant s’est ensuite vu remettre une médaille de participation en récompense de son engagement sportif. Sous les applaudissements nourris par l’ensemble des participants, les trophées ont été décernés aux trois meilleures équipes.

Cette activité illustre les relations étroites qui lient les marins de la base navale aux élèves du collège de Dzaoudzi-Labattoir. Le sport et les valeurs portées par l’institution ont à nouveau pu être mis à l’honneur au profit de la jeunesse Mahoraise.

Ces collégiens sont désormais dans l’attente d’une sélection qui sera faite par leurs enseignants et qui verra une dizaine d’entre eux constituer l’équipe CDSG 2024/2025.

Les forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) remplissent un large panel de missions dans une zone de responsabilité permanente aux élongations importantes. Depuis Mayotte et La Réunion, plus de 1 700 militaires garantissent la protection de la population, protègent les zones économiques exclusives, luttent contre la piraterie ainsi que les trafics illicites. Les FAZSOI appuient fréquemment les missions de l'action de l'État en mer et mettent en œuvre les partenariats militaires de la France avec des pays d'Afrique australe et du sud de l'océan Indien.