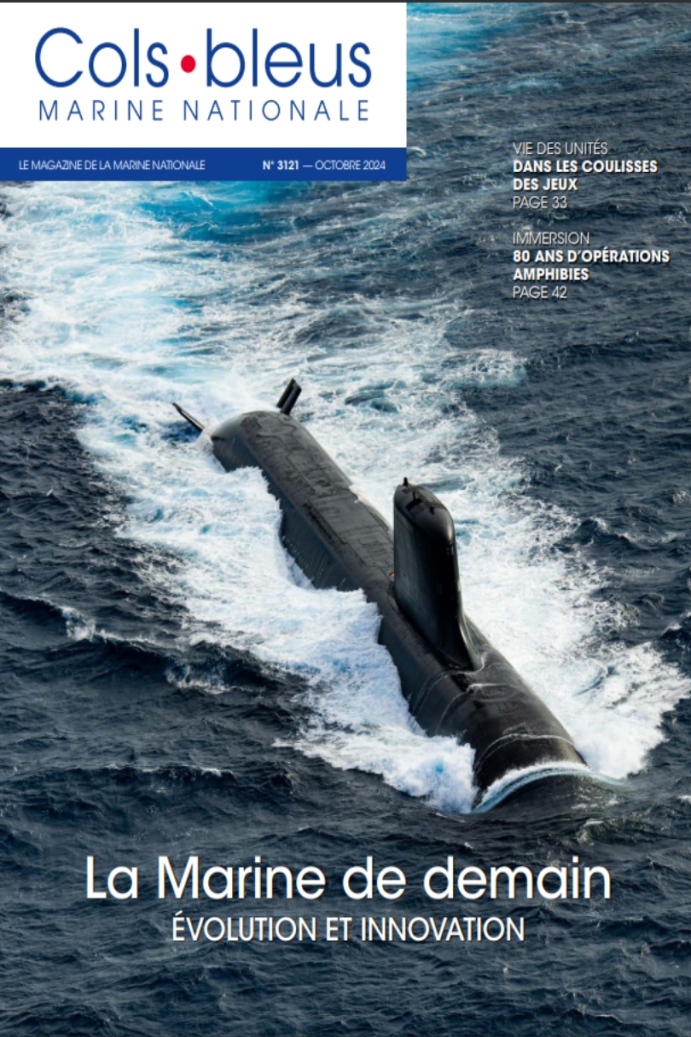

Parce que la mer est un milieu à la fois immense, fluide et hostile, où la présence de l’homme relève de l’anomalie, les équipements ont toujours occupé une place centrale dans les préoccupations et les efforts des marines – singulièrement des marines de guerre. Aussi la conception des navires futurs, et de leurs déclinaisons sous-marines ou aériennes, et le maintien aux plus hauts standards de ceux déjà en service, sont-ils des enjeux existentiels pour notre Marine.