Opération Aspides : l’Alsace et la Lorraine décorées

Publié le 04/07/2024

Le 21 juin 2024, le contre-amiral Gryparis s’est rendu à bord des FREMM DA Alsace et Lorraine pour rencontrer les équipages ayant pris part à l’opération européenne Aspides en mer Rouge et dans le golfe d’Aden.

Lancée le 19 février 2024 par l’Union européenne, l’opération Aspides, commandée depuis Larissa par le contre-amiral (CA) Gryparis, vise à protéger le commerce maritime et garantir la liberté de navigation dans le Sud de la mer Rouge et le golfe d’Aden face aux attaques des rebelles yéménites houthis. Dès son lancement, la Marine nationale a pris part à cette opération avec le déploiement dans la zone de la FREMM DA Alsace puis de son sistership la Lorraine. Cumulant à elles deux près de 5 mois de présence en mer Rouge, les deux FREMM DA affichent également un « tableau de chasse » impressionnant : l’Alsace a abattu quatre drones suicides dont un grâce à son hélicoptère embarqué et plusieurs missiles balistiques, quant à la Lorraine, elle a intercepté un drone.

Pour récompenser le courage et la combativité des deux équipages, le CA Gryparis a présidé une cérémonie de remise de récompenses à bord de la FREMM DA Alsace en présence du capitaine de vaisseau Xavier Bagot, commandant la Lorraine. Durant son discours, le CA Gryparis s’est félicité de l’exceptionnel investissement des deux unités françaises qui ont contribué activement à la protection du commerce maritime en mer Rouge et sauvé par leurs actions d’éclat la vie de nombreux équipages de navires commerciaux dans la région.

Squale 2024 : entraînement avancé à la lutte anti sous-marine pour les unités toulonnaises

Publié le 18/06/2024

L’exercice supérieur de lutte anti sous-marine Squale s’est tenu du 9 au 14 juin 2024 entre le continent et la Corse.

Cet exercice a opposé trois bâtiments de surface, un sous-marin, des hélicoptères, des avions de patrouille maritime ainsi que des unités commandos de la Marine et de la Légion. Engagés dans un contexte de crise aggravée, puis de guerre, lesfrégate multi-missions à capacité de défense aérienne renforcée (FREMM DA) Alsace et Lorraine, la frégate multi-missions (FREMM) Languedoc, un sous-marin nucléaire d’attaque (SNA) de type Suffrenainsi que les détachements d’hélicoptères français et néerlandais mis en place sur la base d’aéronautique navale (BAN) de Hyères et appuyés par des Atlantique 2de la BAN de Lann-Bihoué ont pu éprouver leur habileté tactique pour se rapprocher au plus proche des conditions du combat.

Chaque acteur a pu expérimenter, développer et appliquer des tactiques afin de prendre l'ascendant sur ses adversaires. S’inscrivant dans la préparation opérationnelle à la haute intensité, cet entraînement avancé dans le domaine de la lutte anti sous-marine, a notamment permis la mise en œuvre systématique de Caïman Marine armés de torpilles de combat pour l’ensemble des engagements conduits sur le sous-marin. Par ailleurs, le SNA a pu compter sur une coopération avec la Lorraine, des hélicoptères Pantheret des avions de patrouille maritime pour accomplir les missions assignées.

Squale a également été l’occasion de tester de nouvelles tactiques s’appuyant sur des innovations technologiques telles que l’exploitation du multi statisme acoustique.

D-DAY : débarquement d’une centaine de militaires sur la plage d’Omaha depuis le Mistral

Publié le 07/06/2024

A l’approche du 80ème anniversaire du Débarquement, une première séquence commémorative s’est déroulée à Omaha Beach le 4 juin 2024. Une centaine de militaires français de la Marine nationale et de l’armée de Terre ont débarqué sur la plage d’Omaha Beach, à bord de deux engins de débarquement amphibie standard (EDAS) depuis le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral.

Cette séquence amphibie a permis à nos militaires de commémorer ce moment historique du débarquement de Normandie du 6 juin 1944. Plusieurs unités de la Marine nationale et de l’armée de Terre ont participé à ce premier entraînement amphibie de manière séquencée .

Un détachement de la section des fusiliers marins de la Marine nationale est arrivé sur la plage afin de réaliser une prise de plage par Futura et assurer la sécurité des lieux. Cette opération s’est ensuite poursuivie par l’arrivée des engins de débarquement de la Flottille amphibie de type EDAS, actuellement embarqués sur le PHA Mistral. Une fois la porte posée, les troupes à pieds ont débarqué sur la plage de Omaha Beach, composées de soldats du groupement tactique embarqué (GTE) de l’armée de Terre.

Cette commémoration s’est poursuivie sur le site du cimetière américain de Colleville-sur-Mer avec une cérémonie franco-américaine, sous la co-présidence du capitaine de vaisseau Olivier Roussille, commandant du PHA Mistral et du capitaine de frégate Jason Nowell, commandant du bâtiment américain amphibie USS Oak Hill. Près de quatre-vingt militaires français et américains étaient présents pour commémorer et rendre hommage, aux 9 387 soldats tombés au combat durant l’été 1944.

Une cinquantaine d’élèves de classes de défense de Cherbourg, Cabourg et Caen, parrainées par des unités de la Marine nationale, ont pu assister à l’ensemble de cette séquence. Un moment d’échanges important qui permet de renforcer le lien armée-jeunesse dans cette période de commémoration répondant à notre devoir de mémoire.

Pour les détachements français, la journée s’est clôturée par la visite d’un musée consacré à l’histoire de la bataille de Normandie, à Colleville-sur-Mer à proximité du cimetière américain, avant de réembarquer en fin de journée à bord du PHA Mistral.

JDA 24 : le Task Group franchit le canal de Panama

Publié le 05/06/2024

Le 2 juin 2024, après plus de 3 mois passés en mer, le groupe Jeanne d’Arc a franchi le mythique canal de Panama.

Si pour les marins et marsouins du groupe Jeanne d’Arc 2024, les passages de caps, détroits ou canaux deviennent presque monnaie courante au cours de cette mission, le passage du canal de Panama reste malgré tout un grand moment de leur déploiement. En effet, après avoir franchi le détroit de Gibraltar en février, le périlleux Cap Horn et les mythiques chenaux de Patagonie en mai, l’heure est venue pour le porte-hélicoptères amphibie (PHA), son groupement tactique embarqué (GTE) et lafrégate type La Fayette (FLF) qui les accompagne, de franchir l’isthme de Panama.

Suivant les traces de son sistership le PHA Dixmude, premier PHA à passer Panama l’année dernière dans le cadre de la mission Jeanne d’Arc 2023, le groupe amphibie, en compagnie de nombreux cargos et porte-conteneurs, a embouqué les premières écluses du canal vers 08h. La FLF, parti devant en fidèle éclaireur, a embouqué les écluses de Miraflores vers 07h30. L’année dernière, le Dixmude avait dû lui aussi emprunter les anciennes écluses, Mirafloreset Gatun, larges de 34m seulement, ce qui ne laissait que moins d’1 mètre de marge de chaque côté.

Cette année, le groupea pu emprunter les nouvelles écluses du canal, Cocoliet Aguas Claras, au format Néo-PANAMAX, qui font 55 mètres de large et laissent presque 12 mètres de marge de chaque côté entre le bordé du bâtiment et la paroi de l’écluse, où il n’est cependant pas question de toucher et encore moins d’accoster pour un bâtiment militaire flanqué d’antennes et de servitudes qui dépassent de son bordé.

Si ces nouvelles écluses sont plus larges, elles ne sont cependant pas pourvues de « mules », ces locomotives qui tiennent et remorquent les bâtiments lors des changements d’écluses pour leur éviter d’avoir à manœuvrer dans des zones aussi étroites. Il faut donc entrer et se maintenir au milieu en autonomie puis s’amarrer rapidement des deux côtés pour se maintenir au milieu. Le système de propulsion moderne du PHA, par PODs et PE, fait une fois de plus merveille.

Il s’agit donc de la deuxième fois qu’un PHA franchit ce canal, la première pour les grandes écluses, ce qui fournit désormais des enseignements détaillés et complets sur le canal pour les prochains bâtiments de fort tonnage qui devront les passer.

Au-delà du passage des écluses, le franchissement du canal, qui dure une dizaine d’heures en tout, comprend une demi-journée de navigation en eaux resserrées dans la jungle panaméenne et par le lac Gatun. Cette navigation, aussi exotique soit-elle, demande une grande rigueur de la part des chefs de quarts, des jeunes barreurs et manœuvriers de chacun des bâtiments mais aussi des 2 pilotes et des 20 lamaneurs panaméens embarqués à cette occasion. Elle amène par ailleurs à croiser plusieurs bâtiments dans cet espace restreint, dont des géants des mers.

Construit en 1914, le canal de Panama est donc un point de passage stratégique pour la navigation des bâtiments de commerce et des bâtiments de guerre car il permet de relier l’océan Pacifique et l’océan Atlantique sans faire un détour de plus d’un mois par le détroit de Magellan ou affronter le Cap Horn. Améliorant la sécurité et l’efficacité du transit maritime, il s’agit d’une alternative économique et stratégique précieuse, qui concentre de nombreux risques sécuritaires et environnementaux, et suscite beaucoup de convoitises.

Au bilan, en 3 mois et demi de mission, la mission Jeanne d’Arc a cette année déjà franchi 3 passages mythiques du globe, de l’hémisphère nord à l’hémisphère sud, permettant ainsi à ses officiers-élèves d’aiguiser leurs techniques de manœuvre et de navigation, mais aussi au Task Group de rapporter de précieux enseignements sur ces zones du monde où la Marine est présente de façon moins permanente. Ce n’est pas fini, puisque le groupe Jeanne d’Arc se dirige désormais vers la Colombie, puis passera par les Etats-Unis et St-Pierre-et-Miquelon, avant de débuter sa traversée transatlantique retour vers Brest puis Toulon.

DU SABLIER AU CHRONOMÈTRE DE MARINE : la longue histoire du calcul de la longitude

Publié le 01/01/2022

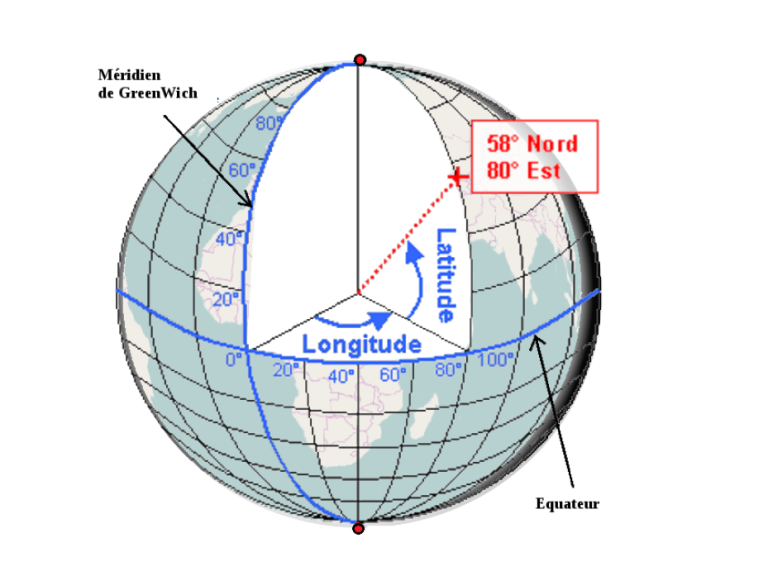

Pouvoir déterminer sa longitude est essentiel pour la navigation. Mais cette mesure, complémentaire de celle de la latitude, est bien plus complexe à réaliser en mer. Au cours du XVIIIe siècle, le calcul de la longitude a fait l’objet d’une compétition scientifique et technologique féroce entre grandes puissances navales, qui s’est soldée par l’avènement des chronomètres de Marine.

Lorsque l’explorateur français Robert Cavelier de La Salle entre dans le golfe du Mexique, une erreur de quelques degrés de latitude et son incapacité à mesurer la longitude vont transformer son expédition en cauchemar. Après cinq mois de mer, le 12 décembre 1684, La Salle, qui rêve de fonder une colonie et de construire un port militaire au cœur des possessions espagnoles de l’Amérique du Nord, ne reconnaît rien de la côte qui apparaît devant lui. Et pour cause. En 1682, lors d’un premier voyage, il avait situé l’embouchure du Mississippi entre le 27e et le 28e degré de latitude Nord, soit un écart de deux degrés environ par rapport à sa position réelle... Pire, ne disposant que d’un sablier, il ignore tout de la longitude à laquelle il se trouve. Depuis le XIe siècle, les navigateurs européens savent déterminer correctement leur latitude, c’est-à-dire repérer le cercle parallèle à l’Équateur sur lequel ils se trouvent, en mesurant la hauteur de l’étoile polaire ou du Soleil au-dessus de l’horizon. En revanche, ils ont les plus grandes difficultés à calculer la longitude, c’est-à-dire leur position sur le globe terrestre, vers l’est ou l’ouest cette fois, par rapport à un méridien d’origine.

L'épineux problème de la longitude

Si la Terre ne tournait pas sur elle-même, il serait aussi aisé de déterminer la longitude que la latitude, en observant là aussi les mouvements des corps célestes. Mais elle tourne, et un déplacement en longitude se combine par conséquent avec sa rotation, c’est-à-dire avec l’écoulement du temps. La mesure des longitudes implique donc nécessairement des mesures temporelles1. Sur un navire, l’heure locale peut être déterminée en observant le Soleil, même si la mesure n’est pas toujours aisée en mer. Mais comment faire pour savoir quelle est l’heure ailleurs sur Terre au même moment, sur un méridien de référence par exemple ?

Soit on utilise un événement astronomique qui se produit partout en même temps sur la Terre (éclipse de Lune, passage d’un satellite de Jupiter devant sa planète, mouvement de la Lune devant les étoiles fixes...) et pour lequel on connaît à l’avance, grâce aux tables astronomiques, l’heure à laquelle il va être observé sur le méridien de référence ; soit on appareille en emportant avec soi l’heure du méridien d’origine, à l’aide d’un « garde-temps ».

« À la fin du XVIIe et jusqu’au début du XVIIIe siècle, on utilise le Soleil, les étoiles et le mouvement de la Lune comme on le ferait avec une horloge géante dans le ciel pour mesurer la longitude », explique Vincent Bouat-Ferlier, conservateur en chef du patrimoine et directeur scientifique du Musée national de la Marine. En mars 1675, le roi d’Angleterre Charles II désigne John Flamsteed comme Premier astronome royal afin qu’il « s’applique avec le plus grand sérieux et la plus grande diligence à la rectification des tables des mouvements célestes et la position des étoiles fixes de façon que l’on puisse établir la longitude tant désirée des lieux pour perfectionner l’art de la navigation ». « Mais cette observation demeure délicate, explique Vincent Bouat-Ferlier, et chacun s’accorde alors pour reconnaître que seul un chronomètre fiable, un “garde-temps”, est capable de donner aux marins l’heure exacte au méridien d’origine et l’heure au lieu où ils se trouvent en mer, indispensables pour pouvoir déterminer précisément la longitude. »

Course contre la montre

Pour les scientifiques comme pour les grandes puissances navales, commence alors une véritable course de vitesse pour trouver enfin une solution définitive au problème du calcul de la longitude. Les premières horloges suscitent de grands espoirs, mais leur mécanisme reste trop dépendant des mouvements des navires. Avec l’apparition des premières horloges équipées d’un balancier à ressort spiral, la mesure des longitudes devient plus précise. Mais, là encore, leur fiabilité déçoit et l’escadre britannique qui revient de Méditerranée en fait cruellement les frais en 1707. Le pilote du navire de tête, qui navigue à l’estime dans un épais brouillard, est persuadé de se trouver au milieu dans la Manche, alors qu’il vient en fait d’atteindre les îles Scilly, situées à 45 km au large de la Cornouaille. En quelques minutes, tout bascule. Quatre navires heurtent la côte et 2 000 hommes périssent. Une catastrophe de plus liée à la longitude qui conduit le parlement britannique à voter sept ans plus tard le fameux Longitude Act, assorti d’une forte récompense offerte à quiconque trouverait le moyen de la mesurer précisément. C’est chose faite en 1736, quand l’horloger anglais John Harrison sort son chronomètre à longitude, qui ne prend qu’un retard de 5 secondes sur 9 semaines en mer. Un exploit technologique. « À partir de 1767, les horlogers français Le Roy et Ferdinand Berthoud proposent à leur tour des chronomètres très performants, poursuit Vincent Bouat-Ferlier. Ces instruments, dont des exemplaires réalisés par Berthoud et Breguet seront exposés dans la partie dédiée aux arts de la navigation du nouveau musée de la Marine, apportent une fiabilité extraordinaire et permettent aux marins de définir la longitude avec une précision jusqu’alors jamais atteinte. »

Le méridien britannique

Seul problème : à quel méridien se fier, autrement dit que choisir comme méridien de référence ? Jusqu’à la fin du XIXe siècle, en effet, chaque pays calcule les longitudes à partir d’une référence qui lui est propre. Ainsi, la France utilise le méridien de l’Observatoire de Paris, l’Italie celui de Naples, l’Angleterre celui de Greenwich, la Suède celui de Stockholm et les Espagnols celui de Ferro... En 1884, après une violente passe d’armes entre la France et le Royaume-Uni, la convention internationale de Washington finit par faire adopter le méridien de Greenwich, situé à environ 2°20’14” à l’ouest de celui de Paris, comme méridien zéro. Il est également convenu que la longitude sera désormais mesurée dans deux directions depuis le méridien d’origine, « la longitude Est étant positive, la longitude Ouest négative ». Peu à peu, la précision des chronomètres a donc fini par triompher de la longitude.

Aujourd’hui, des horloges atomiques permettent de synchroniser tout le système de mesure du temps et le GPS est devenu le moyen le plus précis de se positionner en longitude et latitude sur terre et sur mer.

Pourtant, si les chronomètres ont désormais quitté le bureau de la chambre du commandant et ne servent plus à définir la position du navire, ils n’ont pas dit leur dernier mot. Bien au contraire. Avec l’essor de la plongée militaire et de la généralisation du recycleur, les montres ont retrouvé un usage aussi tactique qu’opérationnel.

Collaboration horlogère

Cette longue histoire a conduit la Marine nationale à collaborer ave des marques horlogères pour proposer une série de garde-temps officiels destinés aux professionnels du monde maritime. Dans un souci d’excellence, la conception de ces montres a été confiée à Yema et à Tudor. Deux marques qui, en renouant avec la mémoire navale, rappellent les véritables enjeux de la mesure du temps. Baptisée Pelagos FXD, la montre Tudor a été développée sur la base d’un cahier de spécifications élaboré avec des nageurs de combat de la Marine nationale. Prolongeant une relation avec la Marine débutée en 1956, ce modèle propose notamment une fonction dédiée à la navigation subaquatique, ainsi qu’un design optimisé pour un usage professionnel extrême. Chez Yema, la Navygraf se décline en quatre versions différentes, disponibles en quartz et automatique. Un modèle, en édition limitée à 1 000 exemplaires, est aussi proposé avec une fonction GMT. Par ailleurs, une version 34 mm est devenue la première montre pour femme de la Marine nationale.

La boutique Marine nationale est à découvrir sur : https://boutique.marinenationale.gouv.fr

MODE ET MARINE : les marins inspirent la mode

Publié le 01/03/2021

Les marins l’ont adoptée comme uniforme dès le XIXe siècle et les couturiers s’en sont emparés, la rendant emblématique. La marinière traverse les générations et elle met en lumière l’inspiration que trouvent les créateurs dans la Marine. Cette année, la Marine nationale lance sa propre marque afin de la faire entrer un peu plus dans le quotidien des Français.

En 1846, quand le Prince de Galles Albert Édouard (futur Édouard VII), alors âgé de quatre ans, apparaît vêtu de la même tenue qu’un matelot du yacht royal, toute la société britannique est sous le charme. En quelques mois, la mode est lancée et, dans les cours européennes, la plupart des garçons et filles de six à quatorze ans portent désormais des vêtements inspirés par ceux des gabiers et des manœuvriers. Mais ce style, qui revisite tricot rayé, jersey, vareuse, caban, pantalon à pont, bâchi et pompon rouge, reste essentiellement enfantin. Si quelques tailleurs et modistes de la fin du XIXe et du début du XXe siècle proposent parfois aux élégantes des versions du col bleu des équipages de la Flotte, c’est Gabrielle Chanel qui, la première, fait sortir des ports et des arsenaux le vêtement marin par excellence : la marinière.

DE LA BLOUSE À LA MARINIÈRE

À l’époque, cette tenue de travail de matelots d’équipage est une blouse de couleur unie équipée d’un grand col, qui n’a rien à voir avec le tricot rayé bleu et blanc que l’on appelle de nos jours « marinière ». Mais, à Deauville où Coco Chanel a ouvert une boutique pendant la Première Guerre mondiale, sa version de la marinière attire l’attention du Tout-Paris qui la trouve aussi pratique que délicieusement transgressive. En soie ou en jersey, portée avec des pantalons à pont, elle devient rapidement une pièce que l’on s’arrache. Il faut attendre la fin des années 1940, pour que le « vrai » tricot rayé bleu et blanc s’impose dans les vestiaires. Ce vêtement apparaît pour la première fois vers 1810 sur des gravures de pêcheurs à Boulogne-sur-Mer, près de la Manche, ou en Bretagne. À l’époque, il descendait jusqu’à mi-cuisse et, rentré sous le pantalon à pont, servait de sous-vêtement. Adopté par la marine impériale russe, puis par la Royal Navy, il s’impose peu à peu dans la vie du bord. Car si les officiers et les officiers mariniers ont alors une tenue de travail réglementée, les matelots d’équipage, eux, n’en ont aucune, et les premiers règlements de la Marine indiquent seulement le nombre de pièces que doit comporter leur trousseau (quantité de pantalons, de tricots, etc.).

INTRONISÉE DANS LA MARINE IMPÉRIALE

Il faut attendre le 27 mars 1858 pour qu’un texte publié au Bulletin officiel de la marine impériale introduise définitivement dans la liste des uniformes du matelot « un tricot rayé bleu et blanc ». Fait d’une seule pièce pour que les marins soient libres de leurs mouvements, il est sans coutures ni boutons, pour éviter qu’ils se prennent dans les cordages. Un décret va même jusqu’à préciser le nombre de rayures, leur largeur et l’espace qui doit les séparer au millimètre près : « 21 raies blanches larges de 20 mm et 20 ou 21 raies bleues larges de 10 mm ». Pour les manches, le tricot doit comporter « 15 raies blanches et 14 ou 15 raies bleues ». Une « tolérance » qui dépendait tout simplement de l’endroit où était coupé le tissu. On dit parfois que les rayures permettaient de repérer un marin tombé à l’eau et que le nombre 21 pour les raies bleues correspondrait au nombre de victoires remportées par les armées napoléoniennes... Mais d’autres assurent au contraire que ce nombre est seulement lié à sa technique de tissage.

LA MARINIÈRE, UN VÉRITABLE OBJET DE MODE

Quoi qu’il en soit, cette tenue caractéristique des quartiers-maîtres et des matelots est peu à peu devenue un symbole de l’élégance française. De nombreuses célébrités l’ont portée, comme John Wayne, Jean Cocteau, Pablo Picasso, le Mime Marceau, Jean Seberg ou Brigitte Bardot. Dès ses premières collections, Yves Saint Laurent s’est pris d’une telle passion pour elle qu’il n’aura de cesse de la mettre en valeur sous toutes ses formes, dans tous les styles et dans les matières les plus diverses. Mais c’est surtout Jean Paul Gaultier qui lui est resté le plus fidèle. En 2006, il la détourne en robe du soir, puis en habille l’accordéoniste Yvette Horner. Dans les années 2000, Kenzo dessine à son tour des marinières, mais avec des pois, tandis que Prada en élargit les rayures. Puis en 2010, l’agence de mannequin Elite fait poser les finalistes de son concours annuel en marinière échancrée... Son succès est presque planétaire. Propulsée en 2012 par Arnaud Montebourg, alors ministre de l’Économie, du Redressement productif et du Numérique dans le gouvernement Valls, sous la présidence de François Hollande, elle est même devenue l’icône du Made in France. Presque tous les grands couturiers, de Jeanne Lanvin à Christian Dior en passant par Hermès, Givenchy, Jean-Charles de Castelbajac, Marithé + François Girbaud, Martin Margiela, Sonia Rykiel, et beaucoup d’autres, ont décliné à l’infini leurs propres interprétations de la tenue du marin. Comme l’a notamment montré en 2009 le Musée national de la Marine avec son exposition « Les marins font la mode », rien ne leur aura échappé.

MARINE NATIONALE, UNE MARQUE À PART ENTIÈRE

Il était donc plus que temps pour la Marine nationale de déposer sa propre marque et de « la faire entrer dans le quotidien des Français tout en contribuant à augmenter son rayonnement », comme le précise l’EV1 Anne-Marine, chef du bureau marque et partenariat du Sirpa Marine et créatrice de la marque Marine Nationale. « Déposée à l’Institut national de la propriété intellectuelle, cette marque, qui mise sur la qualité et l’authenticité, devrait disposer très prochainement de ses premiers produits, poursuit l’EV1 Anne-Marine. Des vêtements, bien sûr, mais aussi bien d’autres objets et accessoires qui plairont très certainement aux marins comme à tous ceux qui sont sensibles au milieu et à l’environnement maritime. » Pour accéder au site de la marque Marine Nationale, rendez-vous sur www.boutique.marinenationale.gouv.fr

Organisation du traité de l’Atlantique nord : rôle et missions du commandement maritime interallié

Publié le 08/10/2024

L’activation des plans de défense de l’OTAN à la suite de l’attaque russe en Ukraine a conduit les armées françaises à une augmentation significative de leur contribution maritime aux opérations de l’OTAN pour renforcer sa posture de dissuasion et de défense.

Le 24 février 2022, l’invasion brutale de l’Ukraine par la Russie a été un électrochoc au sein de l’Europe. La réponse des Alliés a été immédiate avec l’activation le jour même des plans de défense de l’OTAN conférant au commandant suprême allié en Europe (SACEUR) l’autorité nécessaire au déploiement des éléments d’alerte de sa force de réaction. Pour la première fois, les forces navales permanentes ont été activées pour constituer la force opérationnelle maritime à haut niveau de préparation. L’OTAN a montré, au travers de ses activités navales, sa détermination et sa crédibilité à protéger les populations de ses pays membres, soit près d’un milliard de citoyens. Dans ce but l’Alliance a intensifié ses activités militaires dans toutes ses zones géographiques (présence accrue de porte-avions et de sous-marins classiques et nucléaires alliés en mer de Norvège, en Adriatique et en Méditerranée) ainsi que dans tous les milieux (cyber, espace, informationnel) et dans tous les domaines fonctionnels. Amarré à Northwood, au Royaume-Uni, le commandement maritime interallié de l’OTAN (MARCOM) est l’état-major responsable de la planification et de la conduite des opérations maritimes de l’Alliance. MARCOM est commandé par le Vice admiral britannique Mike Utley, secondé par le vice-amiral d’escadre Didier Maleterre.

Relevant directement du Grand Quartier général des puissances alliées en Europe (en anglais SHAPE), le commandement maritime interallié conduit les opérations maritimes de l’Alliance. Sa zone de responsabilité comprend cinq théâtres maritimes, que sont l’Arctique, l’Atlantique Nord, la mer Baltique, la Méditerranée et la mer Noire.

Par délégation du SACEUR, MARCOM assure le contrôle opérationnel des forces navales permanentes de l’OTAN (SNF), des avions de patrouille maritime et des sous-marins dont le commandement est confié à l’OTAN. Les SNF sont composées par les navires des pays alliés et organisées en deux groupes de frégates (SNMG) et deux groupes de bâtiments de guerre des mines (SNMCMG). MARCOM a aussi la responsabilité de coordonner l’activité opérationnelle des 27 marines, soit de l’ordre de 100 navires en moyenne chaque jour, sur l’ensemble des 5 théâtres.

Trois structures intégrées à son état-major lui permettent d’exercer ses responsabilités de commandement. Le COMSURFNATO coordonne l’activité aéromaritime de théâtre et commande les forces navales permanentes (SNF) ; le COMSUBNATO est chargé de la gestion de la navigation sous-marine (NAVSOUM) et du contrôle opérationnel des sous-marins alliés confiés à l’OTAN ; le COMMARAIR supervise la coordination de l’activité aérienne avec AIRCOM et assure le contrôle opérationnel des avions de patrouille maritime confiés à l’OTAN.

Dans le sillage du vice-amiral d’escadre Didier Maleterre, commandant adjoint du commandement stratégique maritime de l’OTAN

Cols bleus : Comment MARCOM se coordonne avec les marines alliées ?

Vice-amiral d’escadre Didier Maleterre : Au cours du Sommet de Washington en juillet 2024, les chefs d’état ont validé le nouveau modèle de commandement (le C2) de l’OTAN. Dans ce nouveau modèle, MARCOM assure trois fonctions majeures dès le temps de paix : Maritime Theater Component Commander (MTCC) – conseiller maritime principal de SACEUR ; Combined Force Maritime Component Commander (CFMCC) – commandement et/ ou coordination des forces aéromaritimes participant aux missions de l’OTAN ; Maritime Component Commander (MCC) – commandant de composante maritime dès l’activation des plans de défense, au profit des 3 JFC (JFCNF, JFCNP et JFCBS) qui se répartissent la couverture géographique de la zone sous responsabilité de SACEUR. En outre, les nations arment à tour de rôle les fonctions de CTF (Commander Task force), sous l’autorité de MARCOM, pour renforcer la structure du C2 Maritime au niveau tactique et apporter une expertise régionale. Pour la première fois de leur histoire, le commandant en chef pour la Méditerranée en 2025 et le commandant en chef pour l’Atlantique en 2027, assumeront en temps de crise le commandement tactique des forces maritimes mises à la disposition de l’OTAN en soutien du MARCOM.

Cols bleus : Quelle est la contribution de la Marine au sein des forces navales de l’OTAN ?

VAE D. M. : La Marine nationale a toujours contribué aux forces navales de l’OTAN dans chacune des composantes. Encore davantage depuis février 2022, MARCOM bénéficie d’une grande flexibilité opérationnelle lui autorisant de manœuvrer ses Task Groups (forces navales constituées par plusieurs unités marines alliées) face aux forces maritimes russes. Les directives du chef d’état-major des armées, conseillé par le chef d’état-major de la Marine, se sont traduites par une augmentation significative de la contribution française aux missions opérationnelles de l’OTAN : frégates, chasseurs de mines et ATL2 passent régulièrement sous la bannière de l’Alliance pour des missions spécifiques de surveillance maritime et ASM. Quant aux sous-marins nucléaires d’attaque, ils sont régulièrement placés en soutien des missions opérationnelles de l’OTAN en Méditerranée et contribuent à l’établissement de la situation navale. Par ailleurs, nos sous-marins d’attaque peuvent être placés sous contrôle opérationnel de l’OTAN lorsqu’ils sont intégrés au groupe aéronaval. Les forces navales placées sous le contrôle opérationnel de l’OTAN offrent ainsi à l’Alliance une capacité maritime crédible et agile. Elles constituent une force multinationale de dissuasion capable de réagir rapidement dans la gestion de crise, de contribuer à la coopération en matière de sécurité avec les partenaires, et de participer à la sûreté maritime.

C. B. : Quel est votre éclairage sur la mutation de la conflictualité dans le domaine maritime ?

VAE D. M. : L’emploi désinhibé d’un spectre large d’armement, allant des drones armés aux missiles balistiques en passant par des batteries côtières de missiles antinavires, et la montée en puissance de l’hybridité (menace cyber, attaque physique des flux d’informations, énergétiques et économiques) ont contribué depuis 2022 à la déstabilisation de la sécurité globale en mer. Ainsi, depuis fin 2023, 60 % du trafic de la mer Rouge passe désormais par le cap de Bonne Espérance : c’est une évolution structurelle majeure du commerce maritime mondial. Nous suivons également la montée en puissance des armements drones et des potentielles menaces hybrides vis à vis des infrastructures de surface, mais aussi sous- marines. MARCOM héberge ainsi depuis fin mai un centre de coordination entre les Alliés pour la sécurité des infrastructures sous-marines, correspondant privilégié du coordinateur central pour la maîtrise des fonds marins de l’EMM. La coordination pour la sécurité des infrastructures critiques sous-marines est capitale et tout aussi essentielle que la liberté de navigation sur les axes maritimes clés.

L'épopée du Casabianca

Publié le 01/08/2023

Célèbre pour s’être échappé de Toulon lors du sabordage de la flotte le 27 novembre 1942, le sous-marin Casabianca, commandé par le capitaine de frégate Jean L’Herminier, a été l’un des artisans de la libération de la Corse. Fer de lance de l’opération Pearl Harbour, il a effectué sept missions clandestines entre l’île de Beauté et l’état-major français basé à Alger, avant de rallier le premier le port d’Ajaccio, le 13 septembre 1943.

Le kiosque d’acier du sous-marin Casabianca, installé sur la place Saint-Nicolas à Bastia, n’est plus le même que celui à bord duquel du capitaine de frégate Jean L’Herminier observait de nuit les côtes de l’île de Beauté. Rongé par la rouille, l’original a été reconstitué à l’identique et inauguré en 2004 en face du port de commerce. Mais pour rien au monde les Bastiais n’auraient renoncé à ce monument qui leur rappelle les prémices de l’opération Vésuve, dont l’issue victorieuse, entre le 8 septembre et le 4 octobre 1943, a permis à la Corse de devenir le premier département de France métropolitaine libéré. Décidée par le général Henri Giraud, l’opération Vésuve est l’aboutissement d’un long processus commencé des mois plus tôt à Alger avec, entre autres, l’opération clandestine Pearl Harbour.

Coordonnée par les services spéciaux de la défense nationale installés en Algérie, passée sous contrôle allié depuis l’opération Torch (du 8 au 16 novembre 1942), Pearl Harbour doit préparer le débarquement en Corse des troupes françaises. Mais cette mission se déroule dans un contexte tendu. Entre le général de Gaulle, qui entretient des relations plutôt froides avec le président américain Franklin Roosevelt, et le général Giraud, le chef de l’armée d’Afrique, qui bénéficie alors du soutien des États-Unis, la défiance règne. Et Giraud, qui ne reconnaît aucune autorité à de Gaulle, le tient dans l’ignorance de ses projets pour la Corse. Un choix qui, en représailles, le privera progressivement de toute responsabilité, politique puis militaire, au sein des forces alliées.

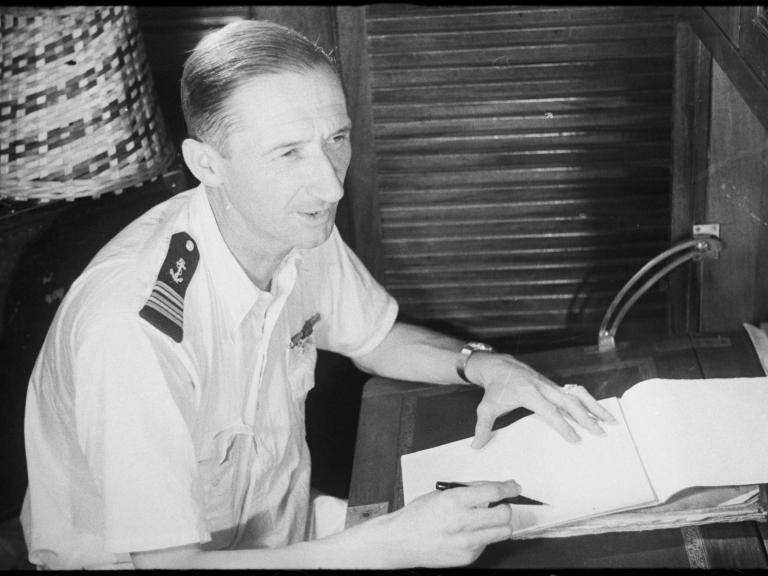

L’HOMME DE LA SITUATION

En attendant, pour réussir, l’opération Pearl Harbour a besoin d’un sous-marin, qui reste le meilleur moyen pour acheminer clandestinement en Corse des agents chargés de faire du renseignement, d’unifier la Résistance et de préparer une future insurrection. Le capitaine de frégate Jean L’Herminier sera l’homme de la situation.

Issu d’une famille de marins, il est entré en 1921 à l’École navale à l’issue de laquelle il choisit les sous-marins. Grièvement blessé en 1932 lors de l’explosion des moteurs du Persée où il est officier en second, il commande ensuite L’Orphée en 1934 puis, deux ans plus tard, le Morse. Officier de manoeuvre du croiseur Montcalm, Jean L’Herminier participe à l’évacuation de Namsos, en Norvège, en mai 1940. Mais il reste loyal au gouvernement de Pétain après l’armistice. Engagé dans la défense de Dakar contre les Britanniques et les Français libres de l’opération Menace, il quitte les forces de surface en novembre 1940 pour prendre le commandement du Sidi-Ferruch, rattaché au groupe des sous-marins du Maroc. Souffrant en janvier 1942, il rejoint le Casabianca, un sous-marin de première classe, du type « 1 500 tonnes », entré en service en 1936. À son bord, Jean L’Herminier est à Toulon lorsque les Allemands entrent dans le port le 27 novembre 1942. Alors que la flotte se saborde, il décide d’appareiller. Mais il hésite entre couler son bateau en eau profonde ou rejoindre les alliés pour continuer la guerre. Après concertation avec ses officiers et son équipage, il décide de rejoindre Alger où il fait une entrée triomphale le 30 novembre 1942.

Reçu dans le secret absolu par le colonel Ronin, le chef des services spéciaux, Jean L’Herminier accepte immédiatement de se mettre à la disposition de l’état-major français. Pearl Harbour vient de trouver son sous-marin. Le 11 décembre 1943 à 19h30, le Casa appareille du port d’Alger avec les quatre premiers agents de l’opération : Toussaint et Pierre Griffi, Laurent Preziosi et leur chef de mission Roger de Saule. La nuit, il navigue en surface et le jour en plongée. Le 13 décembre il est en approche de la crique de Topiti, entre Piana et Cargèse. Après avoir fait surface deux fois entre le 13 et le 15 décembre, les agents sont débarqués et établissent les premiers contacts avec la Résistance.

MISSIONS CLANDESTINES

Pour sa deuxième mission, le Casabianca arrive de nuit près de Piana le 5 février et se pose sur le fond près de Capo Rosso. Puis il prend position plus au sud, dans la baie d’Arone, où il doit déposer Michel Bozzi et Chopitel, deux opérateurs radios avec leurs postes, qui viennent renforcer la mission, ainsi que des armes et des munitions. Mais le débarquement par mer forte ne se passe pas comme prévu et doit s’effectuer en plusieurs fois. Au cours d’une manœuvre le bateau talonne et endommage son gouvernail qui doit être réparé à Alger. Mais l’opération est un succès.

Le 10 mars 1943, à Favone, Jean L’Herminier et ses hommes sont de retour en Corse où ils sont attendus par des représentants de la Résistance. Deux agents de la mission Pearl Harbour, Laurent Preziosi et Toussaint Griffi, réembarquent avec cinq marins du Casabianca restés à terre lors des deux précédents débarquements. Puis deux agents, Luiggi et Lefèvre, débarquent avec de l’argent et des armes. Pour ses quatrième et cinquième missions, le sous-marin a reçu de nouveaux équipements : deux doris solides, 10 bateaux pneumatiques et, surtout, des appareils de phonie, indispensables pour garder un lien radio entre les marins chargés d’assurer les manoeuvres de débarquement. Le 1er juillet 1943, le Casabianca est en vue de la plage de Saleccia. Mais il doit attendre la tombée de la nuit pour débarquer 13 tonnes de matériel, ainsi que Paulin Colonna d’Istria (alias Césari), un des chefs de la Résistance corse de retour d’Alger. Puis le Casa regagne la haute mer.

Dans la nuit du 30 au 31 juillet, Jean L’Herminier a rendez-vous cette fois dans l’anse de Gradella, dans la baie de Porto, pour y déposer 20 tonnes d’armes et munitions. Mais il doit renoncer après avoir essuyé des tirs venant de la côte et fait route vers Saleccia où une noria de doris et de pneumatiques parvient à transporter l’ensemble de la cargaison sur le rivage. À Capu di Fenu, du 5 au 7 septembre 1943, le Casabianca embarque Arthur Giovoni, un des responsables de la Résistance, pour le mener à Alger. Puis il dépose une nouvelle équipe commandée par le lieutenant Gianesini, ainsi que des postes radio et des armes anti-char. Sa septième et dernière mission clandestine se déroule sans difficultés.

BATAILLON DE CHOC

Mais cinq jours plus tard le 12 septembre, alors que la Résistance a déjà commencé son insurrection contre l’occupant allemand, L’Herminier reçoit l’ordre de faire débarquer sur l’île les 109 hommes de la troisième compagnie du bataillon de choc du commandant Gambiez. Des commandos rompus aux tactiques de la guérilla qui vont jouer un rôle clé dans les combats à venir de l’opération Vésuve qui vient de commencer. À bord, 170 hommes, du groupe d’assaut et de l’équipage, se partagent un espace minuscule. Le 13 septembre 1943 à 1h15, ils sont à Ajaccio, première ville libérée de France métropolitaine, 24 heures avant l’arrivée des torpilleurs français Le Fantasque et Le Terrible qui, avec les croiseurs Jeanne d’Arc et Montcalm et les torpilleurs Alcyon et Tempête, vont assurer le débarquement des 6 000 hommes et du matériel du corps expéditionnaire du général Henry Martin.

Pour le Casabianca la guerre continue et son équipage coule un patrouilleur allemand, le 22 décembre 1943, puis endommage un cargo italien et un autre patrouilleur allemand. En hommage à ses actions d’éclat, le commandant de la 8e flottille des sous-marins britanniques lui décerne le pavillon « Jolly Roger » à tête de mort. La carte stylisée de la Corse se trouve dans sa partie haute ainsi que sept poignards symbolisant ses sept missions réussies dans l’île. Son souvenir a perduré avec celui du SNA Casabianca qui sera retiré du service actif prochainement. Avec le désarmement du patrouilleur de haute mer Commandant L’Herminier, plus aucun navire de la Marine n’aura pour l’instant, le droit d’arborer le « Jolly Roger »

Cézembre, lîle aux Bombes

Publié le 01/08/2023

Le territoire en Europe le plus bombardé de la Seconde Guerre mondiale est un confetti de terre de la baie de Saint-Malo, à quelques encablures de la ville fortifiée. Interdite d’accès pendant 73 ans, l’île de Cézembre est désormais accessible au public grâce à une vaste opération de déminage menée par la Marine nationale. Aujourd’hui une plage sauvage et un sentier permettent aux curieux de profiter à la belle saison de cet îlot granitique qui est devenu le sanctuaire d’oiseaux marins protégés.

Vudu ciel, ce bout de terre de 600 mètres de long sur 250 mètres de large a la face grêlée. L’île aux 2 000 Cratères, ainsi que l’appellent les Malouins, porte encore les cicatrices de son passé militaire. Pourtant sa topographie est à l’image de son histoire tourmentée, tantôt île paradisiaque tantôt île interdite. Sur son versant sud coule paresseusement une plage radieuse en forme de croissant tandis qu’au nord se dressent, face au large, des rochers superbes et escarpés. L’île est à seulement quelques dizaines de minutes de navigation de la ville fortifiée de Saint-Malo. Dans la baie, les couronnes de brisants et les îlots farouches ne sont pas que des fantaisies de la géographie. Ces défenses naturelles ont également fait la réputation de la Cité Corsaire. Mais Cézembre est la seule qui a su conserver ses secrets.

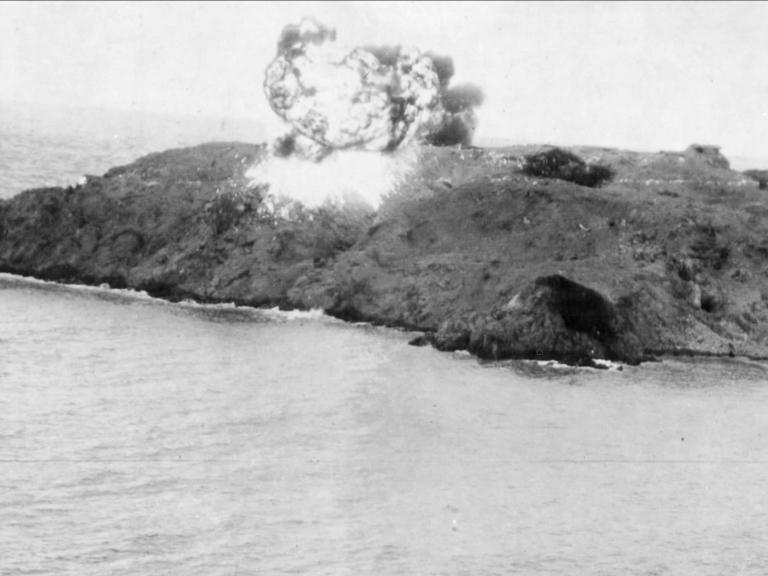

ORAGE D’ACIER

Été 1944. Bien que jeune officier de la Kriegsmarine, l’Oberleutnant Richard Seuss n’est pas sans expérience des armes. Visage émacié, cet ancien sous-officier de 47 ans a déjà combattu pendant la Première Guerre mondiale. Il est à la tête d’une troupe de 400 hommes dont certains sont des Russes blancs, d’autres des fusiliers marins italiens, et qui compte aussi quelques anciens prisonniers polonais. Cézembre est alors une batterie côtière du mur de l’Atlantique dont les Allemands ont perçu la position stratégique, véritable vigie de toute la baie de la Saint-Malo. Les travaux de fortifications dantesques ont duré un an. L’île est hérissée de bunkers, de nids de mitrailleuses, de mines et d’obstacles antichars. Plus redoutables encore, des pièces d’artillerie de 150 mm et 194 mm peuvent atteindre leur cible en mer à 15 kilomètres.

« L’enfer a commencé au soir du 6 août » raconte Philippe Delacotte, auteur du livre Les Secrets de l’île de Cézembre. C’était un dimanche. Le ciel habituellement sans tache en cette saison se voile subitement et un orage d’acier s’abat. Les Alliés pilonnent l’île, d’abord depuis les airs et la côte, ensuite depuis la mer. Rien n’y fait. Les assiégés refusent toute reddition. « Le 17 août, alors que la ville de Saint-Malo toute proche est libérée, Cézembre s’obstine, évoque Philippe Delacotte. Les Allemands présents sur l’île ont l’ordre de ne pas se rendre mais pour les Alliés la prise de Cézembre était stratégique pour poursuivre leur progression. » Les Américains s’impatientent. Ils ont même recours aux bombes au napalm, qui viennent d’être inventées par un professeur d’Harvard. C’est la première fois que cette arme secrète figure dans un rapport américain. Sur les images vidéo d’archives de l’armée américaine, qui a filmé les combats, les épaisses fumées qui se dégagent enveloppent complètement l’île. Selon Philippe Delacotte, « les décomptes les plus fantaisistes font état de 20 000 bombes larguées. Plus sérieusement, on estime tout de même que Cézembre a été noyée sous environ 5 000 tonnes de projectiles ». Enfin le 2 septembre, à bout de ses réserves d’eau potable et de médicaments, l’Oberleutnant Seuss consent à se rendre. La troupe compte 90 % de blessés. On raconte que les officiers américains ont salué militairement les survivants à leur départ. Avec la chute de Cézembre, la Côte d’Émeraude est totalement libérée et ce bout de terre française devient le site le plus bombardé au mètre carré de tout le continent européen.

MÉMOIRE ET BIODIVERSITÉ

Pendant plus de 70 ans, Cézembre, propriété exclusive du ministère des Armées, est interdite au public. Seule la plage est praticable et classée en zone verte. Vestiges des combats, les canons au nez en berne sont rongés par la rouille et les mauvaises herbes. Le seul point d’eau qui a existé dans le passé a été enseveli sous les bombardements. Balayée par les vents, ceinturée par des courants contraires, l’île est visitée de temps à autre par des enfants en escapade et des ferrailleurs. L’hiver, Cézembre retombe dans le silence et l’exil. Les premiers habitants de l’île n’étaient-ils pas déjà en marge de leur siècle ? En effet, bien avant d’avoir une vocation militaire, Cézembre abritait des religieux retirés du monde dont la plupart appartenaient à des ordres contemplatifs.

« En 2017, le Conservatoire du littoral a porté un projet de sentier touristique pour rendre enfin une partie de l’île accessible au public », explique Didier Olivry, délégué du Conservatoire pour la région Bretagne. En Bretagne plus de 140 sites et environ 8 000 hectares sont restaurés et gérés par le Conservatoire du littoral, dont la mission est la préservation des espaces naturels littoraux. « Une convention nationale qui nous lie au ministère des Armées nous permet d’acquérir des sites dont les militaires n’ont plus l’usage, assure Didier Olivry. En devenant propriétaire de Cézembre, le Conservatoire du littoral a vu un double enjeu autour de la mémoire et de la biodiversité. » Pendant toutes ces années, que l’île ait été coupée du monde a permis à des oiseaux protégés – comme le cormoran huppé, le pingouin torda, le guillemot de troïl – de se reproduire. « Pour certaines espèces, Cézembre est l’un des trois sites de reproduction en France », complète Didier Olivry.

Le chantier de dépollution est confié aux équipes NEDEX (neutralisation, enlèvement, destruction des explosifs) de la Marine nationale. « La dépollution pyrotechnique, même de l’ampleur de Cézembre, est une mission que nous maîtrisons parfaitement. Mais le défi principal était d’abord d’apporter tout notre matériel sur Cézembre, notamment des pelleteuses. Puis, le relief de l’île, qui est très vallonnée, nous a donné du fil à retordre, se souvient le chef d’équipe Philippe Jaouen. En un peu plus d’un mois, un grand nombre de munitions et de projectiles d’artillerie ont été détectés et détruits sur place. Nous avons trouvé toutes sortes de calibres, comme des obus de 75 mm et de 155 mm et même une mine antipersonnel allemande. » Aujourd’hui, un chemin mémoriel balisé permet au visiteur d’avoir accès aux vestiges des fortifications et à des panoramas imprenables sur l’estuaire de la Rance et la Côte d’Émeraude. Sur les 800 mètres de sentier ouverts au public, les démineurs ont sorti près de 10 tonnes de ferraille. « La dépollution complète de l’île, si elle est possible, n’est pas souhaitable parce qu’elle perturberait tout l’écosystème qui s’est recréé au fil du temps », prévient Didier Olivry. L’île n’est sans doute pas prête à se livrer totalement car 90 % de sa superficie est encore interdite. « Les Malouins conservent jalousement ce joyau de leur histoire, observe Didier Olivry. Aussi, l’accès à l’île est limité à une ou deux navettes par jour. » Il est vrai que si les îlots de la baie de Saint-Malo sont la proie des touristes, iln’existe en revanche pas la moindre carte postale de l’île aux Bombes.

Ingénieur général Jacques Stosskopf : de la Grande Guerre à la Résistance, itinéraire d’un homme de l’ombre

Publié le 01/04/2024

Le second bâtiment ravitailleur de force (BRF), actuellement en cours de construction, portera le nom de Jacques Stosskopf. Encore injustement peu connu du grand public, cet ingénieur général de la Marine, commandeur de la Légion d’honneur à titre posthume, est une des grandes figures de la résistance lorientaise entre 1940 et 1944. Refusant la défaite, il s’est engagé très tôt et dans le plus grand secret auprès des Alliés auxquels il a fourni des informations de la plus haute importance.

Le 1er septembre 1944 au Struthoff, un jour gris se lève sur l’Alsace et le seul camp de concentration construit par les nazis sur le territoire français. Emprisonné depuis la fin du mois de mai avec d’autres membres du réseau de résistance Alliance, qu’il a rejoint comme agent de renseignement militaire, l’ingénieur général de 2e classe du génie maritime Jacques Stosskopf sait que dans quelques heures ils seront probablement massacrés. Mais il ne dit rien. Aucun mot, aucune plainte. Comme il l’a toujours fait, il montre un visage calme et détaché. Ceux qui ne le connaissent pas pourraient le trouver froid et hautain, cassant presque. Mais il n’en est rien. Profondément croyant, d’une immense modestie et « d’une rectitude de conduite absolue », comme l’écrivit l’archiviste Geneviève Bauchesne, il est tout en retenue.

INTERROGATOIRES ET TORTURES

Depuis son arrestation, le 21 février 1944, il a connu la détention dans les prisons de Vannes et de Rennes, avant d’être transféré dans le plus grand secret à Strasbourg en juillet 1944. Interné au block 10 du camp de Vorbruck-Schirmeck, un camp de travail très dur dirigé par le SD, le service de sécurité de la SS, où interrogatoires, séances d’endoctrinement, harcèlement et brimades, coups et tortures physiques et morales sont quotidiens, il pense aux siens qui ignorent tout de sa détention. En avril, quand il était incarcéré à Vannes et à Rennes il avait pu faire passer deux lettres à Marianne, son épouse, sans savoir si elle les a reçues. Tout s’est passé tellement vite.

Né le 27 novembre 1898 à Paris, dans une vieille famille alsacienne, Jacques Stosskopf est trop jeune pour répondre à l’ordre de mobilisation générale proclamé le 2 août 1914. Comme la plupart des Français de son époque, il est pourtant prêt à rejoindre le front. Lorsqu’il reçoit sa lettre d’incorporation, il est en classe de mathématiques supérieures au collège Rollin, avenue Trudaine dans le IXe arrondissement de Paris. Rattaché au 22e régiment d’artillerie le 14 avril 1917, il est envoyé à l’école d’artillerie de Fontainebleau entre septembre et décembre 1917. Puis il est affecté à l’état-major du 3e groupe du 133e régiment d’artillerie lourde (RAL). Nommé sous-lieutenant au 417e RAL, il combat jusqu’à la fin de la Grande Guerre.

ÉLÈVE BRILLANT

Décoré de la croix de guerre, il rejoint le 155e régiment d’artillerie à pied basé à Strasbourg en septembre 1919. En février 1920, Jacques retrouve brièvement le collège Rollin pour préparer le concours d’entrée à l’École polytechnique où il est reçu 5e de la promotion spéciale. Élève appliqué et brillant, il sort de la promotion militaire classé 23e le 1er août 1922 et passe deux mois de stage au 155e régiment d’artillerie, avant de suivre, d’octobre 1922 à novembre 1924, les cours de l’École d’application du génie maritime. Nommé ingénieur de 2e classe, Jacques Stosskopf rejoint l’atelier des constructions neuves de l’arsenal de Cherbourg et participe, de 1925 à 1928, aux essais des premiers torpilleurs de 1 455 tonnes du nouveau programme naval. Adjoint de l’ingénieur en chef, chargé de la section des petits bâtiments, il est ingénieur principal le 26 juillet 1929 et chevalier de la Légion d’honneur, le 9 juillet 1930. L’année suivante il se fiance avec Marianne Hemmerlé qu’il épouse le 2 juin 1931. Ils auront deux enfants : François, né le 17 avril 1932, et Elisabeth, née le 11 novembre 1934.

Affecté à Nantes, le 11 septembre 1936, à la tête du service de la surveillance des travaux et des fabrications, où il est notamment chargé de suivre les nombreux chantiers privés qui travaillent pour le Service technique des constructions navales, Jacques Stosskopf poursuit une carrière sans accrocs et coche toutes les étapes du cursus honorum d’un ingénieur du génie maritime. En octobre 1939, il est promu chef de la section des constructions neuves à l’arsenal de Lorient et devient ingénieur en chef de 1re classe du génie maritime en novembre, à 41 ans. Mais la défaite de la France en 1940 vient tout bouleverser.

À LORIENT, C’EST LE CHAOS

« Pendant les premiers mois de la guerre, rappelle René Estienne qui a écrit sa biographie, il contribue à la participation importante de l’arsenal à la guerre, grâce notamment à la mise au point du système de dragage des mines magnétiques allemandes. » L’Armistice du 22 juin 1940 porte un coup d’arrêt aux opérations. À Lorient, c’est le chaos. Lors de la prise de la ville, l’amiral Hervé de Penfentenyo, préfet maritime, a fait détruire les installations portuaires et évacuer les bâtiments militaires vers Casablanca. À l’arrivée du vice-amiral Dönitz, alors commandant en chef des sous-marins du iiie Reich, qui a jeté son dévolu sur Lorient pour en faire le premier port opérationnel français de ses U-boote, les fonctionnaires et manoeuvres français sont restés à leurs postes afin de poursuivre l’entretien des installations portuaires et des navires encore en service. Stoïque, Stosskopf accepte de jouer le jeu. En apparence seulement. Il n’a jamais accepté la défaite. Recruté dès la fin de 1940 par le capitaine de corvette Henri Trautmann, du 2e bureau de la Marine à Vichy, qui cherche des agents en zone occupée, pour transmettre aux Alliés des informations sur l’activité allemande dans le port, il entre en résistance dans le plus grand secret. Dès lors, il va avoir trois vies : celle du « collabo » qui obéit aux Allemands, celle du résistant de l’ombre et celle du chef de famille qui, sans jamais rien dire de ses activités, aime les siens de toutes ses forces. Très vite, il couvre les nombreux sabotages commis par les ouvriers de l’arsenal et collecte sans arrêt des renseignements de la plus grande importance sur les activités des forces sous-marines nazies. Sous l’apparence du fonctionnaire impassible qui a gagné la confiance de l’Occupant, il se plie à toutes les exigences des nouveaux maîtres de la France et, sans état d’âme, laisse son nom être traîné dans la boue quand il accepte d’envoyer des hommes en Allemagne à la fin de 1942.

DANS LE PLUS GRAND SECRET

À cette époque, peu le savent mais il a réussi à faire passer de 498 à 246, dont 207 aptes physiquement, le nombre des ouvriers réquisitionnés. « Par sa rigueur, son attitude autoritaire envers les ouvriers français de l’arsenal (…) il incarne alors, raconte René Estienne, tout ce que la politique de collaboration peut avoir de révoltant et focalise sur sa personne une grande part de l’hostilité ». Pourtant, depuis l’invasion de la zone libre le 11 novembre 1942, il a rejoint les rangs du réseau de résistance Alliance lié au renseignement britannique du MI6. Ceux qui le savent se comptent sur les doigts d’une main et sa femme ignore une grande partie de ses activités. Mais à partir de septembre 1943, le réseau Alliance est dans la ligne de mire de la Gestapo qui a réussi à l’infiltrer. Averti du danger d’arrestation, Stosskopf refuse de quitter son poste. Le 21 février 1944, il est arrêté par le SD de Vannes. Les papiers conservés à son domicile provisoire de Quimper sont brûlés et aucun autre informateur n’est identifié : il n’a pas dit un mot. Dans la nuit du 1er au 2 septembre 1944, 107 membres du réseau Alliance l’accompagnent dans la mort. Il n’y eu aucun survivant parmi ses camarades de la baraque 10 du camp de Schirmeck et le lieu de leur détention et leur assassinat ne furent connus qu’un an plus tard. Après la Libération, en octobre 1945, il a été promu ingénieur général de 2e classe et fait commandeur de la Légion d’honneur à titre posthume. La base sous-marine de Lorient porte son nom depuis 1946 et le deuxième bâtiment ravitailleur de force (BRF), actuellement en cours de construction, sera baptisé Jacques Stosskopf. Un hommage à un homme d’honneur.