Mission Calliope 24.3 :le GISMER à bord du Pourquoi pas ? de l’IFREMER

Publié le 09/10/2024

Du 17 au 26 septembre 2024, au large de Brest, le groupe d’intervention sous la mer (GISMER) a participé à la poursuite de la mission Calliope. Débutée en 2022, celle-ci a pour objectif la montée en puissance des capacités mises en œuvre par la Marine nationale en matière de maîtrise et d’intervention dans les fonds marins, et permet d’affiner les connaissances pratiques et théoriques des unités concernées dans l’utilisation de drones et de robots téléopérés dans un cadre opérationnel.

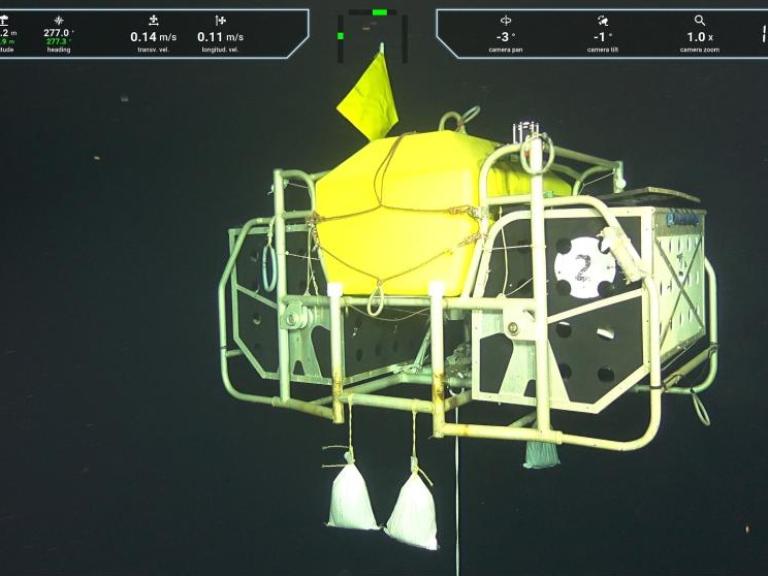

L’opération a été menée au sud-ouest de la mer Celtique. Conjointement avec le service hydrographique et océanographique de la Marine (Shom), la direction générale de l’armement (DGA) et l’IFREMER, le GISMER a travaillé à la mise en œuvre d’AUV (Autonomous Underwater Vehicle) et de ROV (Remotely Operated Vehicle) depuis le navire océanographique Pourquoi pas ?.

Cette mission Calliope a vu la première mise en œuvre d’un couple AUV et ROV sur un même porteur avec des moyens appartenant à l’IFREMER : l’AUV Ulyx et le ROV Victor, tous deux conçus pour opérer à des profondeurs de 6 000 mètres. Elle a démontré la complémentarité de ces deux moyens et l’intérêt opérationnel de les employer conjointement. Les données acquises dans un premier temps lors des plongées d’Ulyx à 4 500 m ont été exploitées à bord du Pourquoi Pas ?. Ces données ont ensuite servi aux plongées du ROV Victor, qui ont permis de vérifier visuellement la nature des points d’intérêt préalablement identifiés.

Ces plongées ont également contribué à former les opérateurs du GISMER, qui manipulent déjà des ROV 1 000 et 2 000 m. Ils se sont familiarisés avec le pilotage d’engins à plus de 4 000 mètres de profondeur, en précision de l’arrivée du ROV 6 000 en 2026. Ce fut aussi l’occasion d’évaluer les capacités d’Ulyx, en prévision de l’acquisition des AUV 6 000 m similaires qui équiperont le GISMER dans les années à venir.

Par cette mission, la Marine confirme sa capacité à intervenir dans le champ d’action des grands fonds marins, et poursuit sa montée en compétences technique et technologique dans ce milieu particulièrement stratégique et porteur d’enjeux actuels et futurs.

Tir de canon pour le nouveau site Colsbleus.fr

Publié le 10/10/2024

Une nouvelle version du site internet est lancée. En miroir du magazine Cols bleus, il est désormais organisé en rubriques.

Colsbleus.fr fait peau neuve. Miroir du magazine Cols bleus (redevenu mensuel depuis juin), le nouveau site s’invite sur tous vos écrans, accessible partout, par les marins et les non-marins, sur smartphones, tablettes, ordinateurs non protégés. La version numérique propose un contenu complet et augmenté. Il décline les numéros papiers par rubrique directement sur le site, mais le magazine reste téléchargeable depuis le site (pour le lire en version pdf), il permet d’accueillir des vidéos et des podcasts, et fait la part belle aux reportages et aux interviews de marins et experts du monde de la mer. Colsbleus.fr ambitionne aussi de devenir un site d’actu chaude avec des brèves régulièrement postées sur l’actualité de la Marine à destination d’un public externe.

Découvrez dès maintenant, toute l’actualité de la Marine et plus encore !

1917 : la pensée maritime à l'épreuve de la guerre

Publié le 03/06/2024

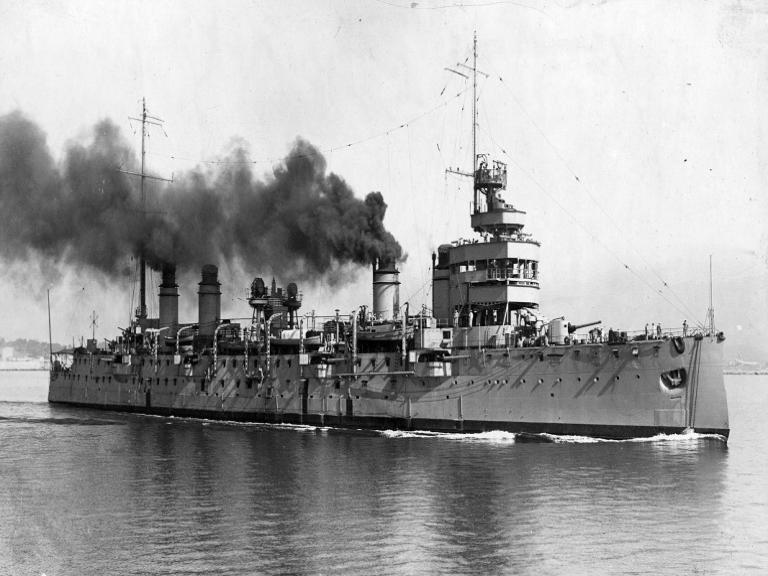

Et si, finalement, la Grande Guerre n’avait pu être gagnée qu’en résistant sur les mers et en domptant nos préjugés ? Début 1917, les Alliés sont en mauvaise posture. À terre, la guerre s’enlise et les approvisionnements deviennent critiques. La mer devient la carte maîtresse : sans elle, la guerre est perdue. L’Allemagne joue la première en lançant la guerre sous-marine à outrance. Elle pense prendre de vitesse son adversaire en étranglant son commerce. La tension internationale est à son comble. En avril, les États-Unis rentrent en guerre et constatent l’ampleur des dégâts depuis les coulisses. L’amiral britannique Jellicoe, premier lord de l’Amirauté, leur confie alors : « Les U-boote sont en train de gagner la guerre. » À ce rythme, l’Amirauté prévoit une défaite des Alliés dès novembre 1917.

Dompter les esprits

Immense, la mer doit donc résister et vaincre. Or des verrous psychologiques entravent la pensée : le visage de la guerre sur mer est figé à l’ère du mahanisme.Car la théorie de l’amiral Mahan, soulignant l’importance du contrôle des mers et l’influence de la bataille décisive, fait alors office de référence quasi absolue et dénigre, en creux, la guerre de course. En dépit de voix discordantes ou plus nuancées (dont Corbett et la Jeune école emmenée par l’amiral Hyacinthe Aube), cette vision plébiscitant une escadre forte prédomine.

D’ailleurs, la victoire japonaise sur les Russes lors de la bataille de Tsushima en 1905, faisant écho à la bataille de Trafalgar en 1805, a conforté la vision mahanienne. Ainsi ces deux batailles décisives, hautement symboliques, sont érigées en norme, alors qu’elles restent des exceptions. La bataille du Jutland de 1916 n’est pas décisive, certes. Qu’à cela ne tienne ! Les partisans mahaniens reprochent alors aux marins de ne pas avoir mené le combat à son terme.

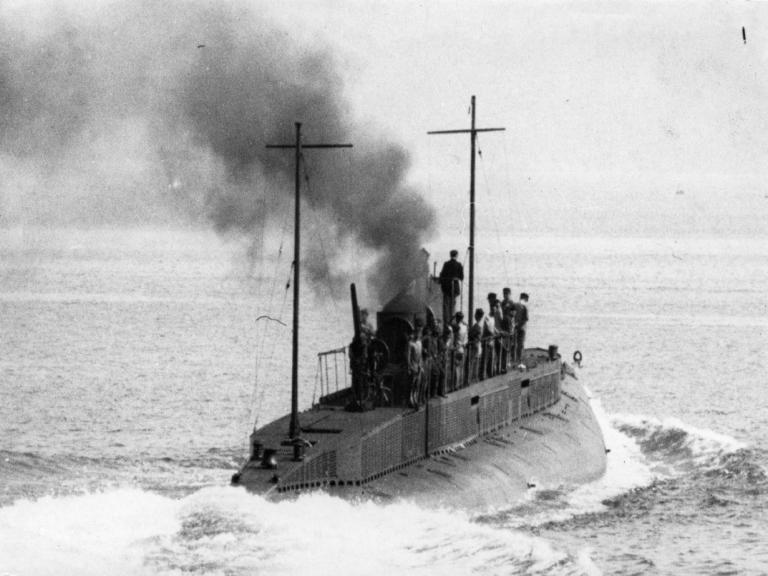

Hors de la guerre d’escadre, point de salut. Le sous-marin, dérivé moderne du corsaire, est donc largement écarté de la réflexion des états-majors car il ne correspond pas à une image à la fois offensive et chevaleresque de la guerre navale. Il dérange en soi les esprits avant même de compromettre la victoire finale. Qui plus est, utilisant la troisième dimension, il semble invisible et insaisissable. Il contraint à adopter des modes d’action qui sont considérés comme manquant de noblesse. In fine, le sous-marin s’échine à donner tort à d’éminents stratégistes, à commencer par Mahan, et nie à l’escadre sa raison d’être. Intolérable !

En voulant faire primer le format capacitaire sur le besoin opérationnel ou en refusant de considérer certains modes d’action de l’ennemi, les états-majors ne se sont pas préparés à la guerre sous toutes ses formes. Par ailleurs, la nouveauté technologique les déstabilise comme l’explique Castex(1) : « Le contraste était si violent, la forme extérieure si complètement trompeuse, que l’on comprend parfaitement que beaucoup d’intelligences, même professionnelles, aient vacillé sous le choc […]. On retrouve dans cette occasion, comme dans tant d’autres, le malheur constant de la doctrine navale, qui est d’être périodiquement perturbée par la dure épreuve de l’avènement des engins nouveaux. L’armée [de Terre] ne connaît pas, ou connaît moins, de telles crises intellectuelles. » Le salut des Alliés viendra de leur capacité d’adaptation.

Le pragmatisme « à la française »

Ayant perdu de sa superbe, la Marine française est aussi devenue moins dogmatique que la Grande-Bretagne. En revanche, elle est confrontée à une dure réalité : dès la fin 1916, elle subit une forme de blocus, car les Anglais arrêtent la navigation en cas de présence avérée de sous-marin. La France souhaite donc organiser des convois.

Or, focaliser son attention sur les points à protéger (les navires) et non l’immensité de la mer est une idée chère à Corbett mais à contre-courant de la pensée mahanienne dominante chez les Anglais. Les Français parviennent à les convaincre, par l’intervention décisive du CF Vandier en janvier 1917(2) : « Il s’agit pour nous d’une question de vie ou de mort ; nous ne pouvons vivre, ni nous battre sans charbon. Aujourd’hui nous souffrons d’un demi-blocus ; demain le blocus sera effectif. Vous-mêmes vous serez amenés, pour continuer votre commerce, à former des convois et à les escorter. Nous vous y avons forcés deux fois dans l’histoire par nos corsaires. Vous y serez obligé encore. Cette organisation du charbon français que je vous demande sera pour vous une expérience. »

Le « French Coal Trade » démarre ainsi dès février. Ce sera un succès, entraînant un changement tactique radical : la généralisation des convois à partir d’avril. Moins absorbés par l’espace, les Alliés vont ainsi gagner du temps et résister jusqu’à l’entrée en guerre des Américains.

Et après…

Le convoi n’est pas la seule réponse. D’abord paralysés par des dogmes inapplicables et un ennemi innovant, les Alliés réagissent ensuite tous azimuts. Les débuts sont un peu brouillons. Sans vision, sans préparation, la lutte tâtonne mais les techniques et tactiques foisonnent.

Dans ce jeu maritime complexe, les Alliés ne s’interdisent finalement plus l’audace. Français et Anglais, ennemis d’hier, sont condamnés à l’Entente et les États-Unis entrent en guerre. Les marines marchandes et militaires luttent ensemble. Certaines exigences se concrétisent : l’invisible devient visible (détection par hydrophone/aéronefs), l’insaisissable devient saisissable (attaque à la grenade sous-marine). La défense et l’attaque œuvrent de concert. Des composantes entières se créent avec des écoles (sous-marines, aéronautiques…), des experts, des tactiques, parfois même une armée (l’armée de l’Air en Angleterre). Les esprits sont sans dessus-dessous. Le vent tourne, les esprits s’échauffent, les politiques et les médias amplifient les tendances. Les Allemands confiants et euphoriques, perdent finalement leurs illusions fin 1917 et se mutinent même lorsque les Alliés, encore hésitants, commencent à s’organiser dans un ensemble cohérent. Cette effervescence créatrice, née des chocs et contre-chocs, s’intègre progressivement dans une pensée compréhensible, active et efficace.

La mer se remet en cause, résiste et combat héroïquement. La France y joue un rôle majeur. Pourtant, comme souvent, les actions maritimes sont peu connues, peut-être inavouables ou enfouies dans un inconscient. Parfois, les marins eux-mêmes ont oublié.

Après 40 tours du monde, le PM L’HER tire sa révérence

Publié le 15/10/2024

Le 3 octobre 2024, le contre-amiral Guillaume Arnoux, adjoint au commandement organique à Brest du commandant de la Force d’action navale, a présidé la dernière cérémonie des couleurs du patrouilleur de haute mer (PHM) PM L’Her.

Au cours de ses 43 années de service, le PM L’Her aura parcouru près de 800 000 nautiques sur toutes les mers du monde, soit l’équivalent de 40 circumnavigations. Le bâtiment a connu de très nombreux succès opérationnels sur plusieurs théâtres.

Basé à Toulon jusqu’en 2000, il s’est notamment illustré dans l’opération Olifan au large de Beyrouth en 1982, durant la guerre en Yougoslavie et la guerre du Golfe en 1991 ou encore en mer Rouge lors de l’opération Condor au cours de la crise entre l’Érythrée et le Yémen en 1996. Le bâtiment a participé à plusieurs reprises aux opérations Enduring Freedom, Atalanta et Heracles dans le golfe Persique et en océan Indien et à l’opération CORYMBE dans le golfe de Guinée.

Affecté au port de Brest en mai 2000, il a contribué activement à la crédibilité de la dissuasion nucléaire française pour avoir a mené de nombreuses missions au profit de la Force océanique stratégique (FOST) et conduit plusieurs marquages de navires d’intérêt de passage dans les approches françaises.

Les bâtiments école brestois participent aux opérations de sauvetage et d’assistance en mer

Publié le 15/10/2024

Dans le cadre de la première corvette de l’année 2024-2025 des élèves-officiers de l’École navale, les bâtiments école Guépard, Chacal et Lion ont appareillé de Brest le 30 septembre 2024.

Dès leur appareillage, les BE Chacal et Lion sont informés par un message de détresse de la disparition d’un kite-surfer en rade de Brest. Immédiatement, ils sont engagés par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) Corsen pour participer aux recherches. L’homme est retrouvé sain et sauf par l’équipage du Chacal, qui le prend en charge à son bord avant de le débarquer au port où un véhicule de secours et d’assistance aux victimes des pompiers est présent.

L’opération de sauvetage terminée, les BE mettent le cap vers les Sables d’Olonne pour poursuivre leur navigation et la formation de la trentaine d’élèves à leurs bords.

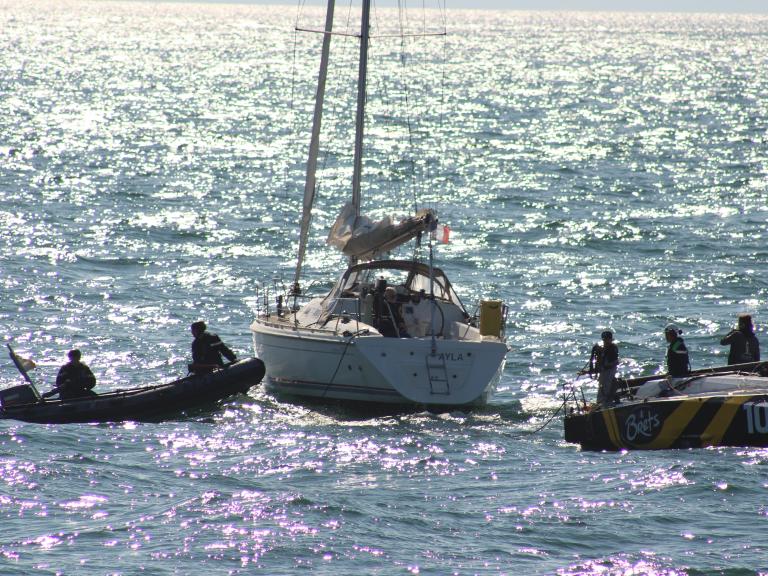

4 jours plus tard, au cours de leur transit, le sémaphore St Julien de Quiberon relaie au BE Guépard un abordage entre deux voiliers. Le semi-rigide du Guépard se rend alors sur zone pour leur porter assistance. L’un d’eux présente une brèche et a démâté. Grâce à l’aide des marins du Guépard, le deuxième voilier prend en remorque le voilier abimé pour le remorquer jusqu’au port le plus proche.

Ces deux opérations auront permis aux élèves-officiers qui évolueront par la suite sur des bâtiments de combat dans un contexte géopolitique exigeant, d’apprendre de l’expérience des marins embarqués sur le Guépard, le Chacal et le Lion.

Les bâtiments école accueillent tout le long de l’année des populations différentes (BAT, BS, élèves de l’EN) et embarquent également les chefs de quart désirant transmettre leurs compétences et leurs savoirs aux jeunes générations.

Première sortie à la mer pour la frégate de défense et d’intervention Amiral Ronarc’h

Publié le 15/10/2024

Le 7 octobre 2024 a représenté une étape cruciale pour la Marine nationale avec la première sortie à la mer de la frégate de défense et d’intervention (FDI) Amiral Ronarc’h. Première de la série de cinq FDI françaises, elle a été mise à l’eau en novembre 2022 et commence à présent un cycle de sorties à la mer pour des essais de qualification conduits par l’équipage du navire sous le pilotage de la Direction générale de l’armement (DGA).

Construite dans les chantiers navals de Lorient par Naval Group, cette frégate de premier rang est l’aboutissement de plusieurs années de travail intense de la part des ingénieurs, des ouvriers et des équipes étatiques et industrielles. Avec ses 4 500 tonnes de déplacement et ses 122 mètres de long, la FDI est une frégate innovante et évolutive qui incarne l’avenir des opérations navales françaises. Dotée de systèmes de pointe tirant profit du numérique et nativement protégée contre les menaces cyber, elle est conçue pour s’adapter aux évolutions technologiques par l’installation de nouveaux systèmes au cours de sa vie. Elle pourra opérer quel que soit le niveau de menace, du risque d’attaque asymétrique au combat naval de haute intensité et projeter des forces spéciales. Sa polyvalence la destine à une large variété de missions dans le cadre de déploiements lointains et de longue durée en zone de crise. La FDI Amiral Ronarc’h incarne ainsi la volonté de la Marine nationale de s’adapter aux enjeux militaires actuels.

Durant sa première navigation, les performances techniques du bâtiment seront soumises à des tests rigoureux pour valider son fonctionnement en conditions réelles avec son équipage d’armement.

L’équipage d’armement joue un rôle crucial avant l’admission du bâtiment au service actif. L’activité de l’équipage d’armement s’articule autour du triptyque suivant : préparation physique et mentale, préparation organique et préparation techniques (formations, essais). De la première découpe de tôle aux essais, puis dans les phases d’admission au service actif, son rôle est de suivre au plus près l’avancement du chantier, en tant que représentant de la Force d’action navale, armateur final qui va conduire le bâtiment et l’employer en opérations.

Des marins de la FREMM Normandie lauréats du prix de l’Audace

Publié le 15/10/2024

Le 8 octobre 2024, à Balard, l’Agence de l’innovation de Défense a remis avec la fondation Maréchal Leclerc de Hautecloque, le prix de l’Audace.

Ce prix a pour vocation de valoriser et de récompenser les civils et militaires du ministère des Armées et de la Gendarmerie nationale qui imaginent et développent des équipements et services nouveaux, améliorant ainsi les capacités opérationnelles des forces ou le fonctionnement quotidien de l’institution.

Les marins de la frégate multi-missions (FREMM) Normandie se sont distingués en proposant une invention de coffret étanche destiné à protéger un câble de télé briefing indispensable à la mise en œuvre du Caïman Marine. Ils ont imaginé et conçu un capuchon robuste et rapide à mettre en place lors de l’accueil d’aéronefs à bord de la FREMM. Pour cette innovation, ils ont été récompensés et ont reçu le prix de l’Audace remis par Jean-Louis Tiérot, ministre délégué auprès du ministre des Armées et des Anciens Combattants.

Le projet initial est né suite à de nombreuses avaries dues à la surexposition aux éléments salins d’un câble télé briefing relié à un hélicoptère. En effet, ce dernier étant régulièrement soumis à ces éléments, et pour éviter la récurrence des pannes sur un matériel onéreux, plusieurs marins de la Normandie se sont penchés sur une solution de coffret étanche ou capuchon télé briefing.

Pour réaliser ce projet, ils ont pu compter sur l’expertise des marins et techniciens du laboratoire innovation de la Force d’action navale de Brest, et de la mise à disposition de matériels innovants et de haute technologie tels que des imprimantes 3D et des logiciels.

CV El-Ahdab : « Le C2N incarne l’inter-organique »

Publié le 01/06/2024

À la tête du centre de combat naval (C2N) depuis l’été 2023, le capitaine de vaisseau Florian El-Ahdab a la particularité d’avoir aussi bien servi un an au commando Hubert, sur des bâtiments de surface que dans des sous-marins nucléaires d’attaque. Il est en outre, à ses heures perdues, pilote d’avion et d’hélicoptère. Sa double formation de sous-marinier et de surfacier lui offre un point de vue à 360° et un regard protéiforme sur de nombreux sujets. Une expérience qu’il a su mettre à profit dans son nouveau poste, chef du C2N.

Cols bleus : Quelle est l’utilité du centre de combat naval qui n’existe formellement que depuis août 2023 ?

Capitaine de vaisseau Florian El-Ahdab : Nous sommes les héritiers de la cellule Polaris, qui existait déjà depuis 2021 au sein de FRMARFOR (aujourd’hui rebaptisée FRSTRIKEFOR pour French Strike Force). Pour mémoire, Polaris, introduit dans le plan « Mercator-Recalage », est l’un des trois piliers du plan stratégique du chef d’état-major de la Marine : celui qui concerne le développement des capacités opérationnelles de la Marine. En 2021, le premier exercice Polaris a consisté en un affrontement équilibré des forces bleues contre les forces rouges. Ce premier exercice ayant été jugé pertinent, le concept a été reconduit. L’idée sous-jacente de Polaris est de débrider les conditions de l’exercice afin de se rapprocher au maximum de la réalité, en permettant notamment aux forces de conduire la manœuvre planifiée par leur soin de bout en bout. Les conditions de ces exercices ravivent la réflexion tactique. Le C2N vient cristalliser cette idée-là dans une structure permanente et stable.

Notre rôle est d’animer la réflexion doctrinale : comment optimiser notre potentiel de combat avec les moyens capacitaires et humains dont la Marine dispose aujourd’hui ? Cette interrogation est la préoccupation permanente du C2N. L’état-major de la Marine attend de nous que nous fassions preuve d’un esprit d’innovation tactique.

C B : Comment s’articule le centre de combat naval ?

CV F E-A : Le C2N est composé de deux cellules : la première s’appelle fleetprog. Sa fonction : coordonner et synchroniser des activités de préparation opérationnelle. C’est un rôle relativement difficile qui consiste à analyser les programmes d’activité des quatre forces de la Marine. Le but est d’essayer de les optimiser pour créer des opportunités d’entraînement en commun supplémentaires, afin de faire progresser notre niveau opérationnel global. Cette première cellule est composée de deux personnes.

C B : Et la deuxième cellule ?

CV F E-A : C’est la cellule Polaris dont nous avons conservé le nom. Elle est désormais composée de quatre officiers : un surfacier, un sous-marinier, un commando et un pilote de l’aéronautique navale, chacun d’entre eux étant choisi pour la richesse de son parcours. Cette cellule est probablement une des seules de la Marine aujourd’hui où les représentants des quatre forces se partagent concrètement le même bureau, avec le même emploi du temps et la même mission. Nous incarnons l’inter-organique, grâce à notre regard croisé sur les sujets à traiter. Cette cellule s’occupe davantage d’innovation et d’optimisation tactiques. Elle a vocation à dynamiser la réflexion doctrinale en décloisonnant au maximum les quatre forces et ensuite à identifier les idées qui auraient la plus forte plus-value pour faire progresser nos forces en matière tactique.

C B : Est-ce que le C2N ressemblerait à un think tank dans le civil ?

CV F E-A : Le C2N pourrait être comparé à un think tank. Je préfère utiliser l’image du catalyseur. Nous ne sommes qu’une poignée et devons animer la communauté en identifiant des convergences ponctuelles. Il faut faire progresser l’ensemble de la communauté plus vite.

C B : Quelles sont vos missions ?

CV F E-A : Le C2N agit dans trois grands domaines : la préparation opérationnelle en organisant les exercices POLARIS, la valorisation du retour d’expérience, et l’innovation tactique.

C B : Pouvez-vous donner quelques exemples concrets ?

CV F E-A : Nous avons piloté une étude sur des cas d’usage consacrée à la coordination entre les drones et les hélicoptères habités dans le cadre des opérations amphibies. Nous avons imaginé des scénarios qui ont fait naître plusieurs questions. Possède-t-on toutes les capacités techniques ? Si on ne les a pas, faudrait-il les développer ? Quelles sont les conséquences sur le personnel à déployer, etc. ? Puis nous avons animé un petit groupe dématérialisé (à distance) composé du PHA Mistral, de son détachement drone, de son détachement amphibie et des hélicoptères de l’aéronautique navale et des experts de la lutte au-dessus de la surface, afin de donner du concret à cette réflexion. C’est modeste mais cela pose les bases des étapes à accomplir ensuite, ce qui permet d’avancer ensuite sur des domaines précis. Autre exemple : l’exercice Typhon conduit en décembre 2023, qui a servi à éprouver l’organisation de l’emprise militaire de Toulon face à des agressions, allant jusqu’à des menaces élevées type missiles de croisière et nageurs de combat. Le C2N a apporté son concours à l’équipe qui a défié le commandant en chef pour la Méditerranée (CECMED). Nous puisons nos idées dans l’actualité, tout ce qui pouvait stresser l’organisation adverse. Et le C2N a également organisé le séminaire de guerre navale 2023 à Brest.

C B : Six mois après, quelles leçons tirez- vous ?

CV F E-A : Grâce au retour d’expérience et aux analyses de l’exercice Polaris, a peu à peu émergé une problématique liée à la méthodologie du commandement de force navale. Le confort qu’apportent les outils informatiques classiques (typiquement les outils de bureautique) pose un vrai souci de résilience. Comment commander dès lors que nous commençons à avoir des débits contraints, quand les bâtiments perdent leurs liaisons IP et sont contraints d’utiliser uniquement les liaisons radio élémentaires ? Il est capital de revoir notre méthodologie du commandement tactique à la mer. Comment l’état-major, embarqué ou pas, peut-il donner ses ordres à ses unités subordonnées ? Il faut le faire indépendamment des moyens de transmission modernes, sinon nous prenons le risque d’avoir du mal à commander, le jour où on se retrouve dans une situation de déni satellitaire. Cela repose sur un ensemble de facteurs qui restent encore à identifier.

C B : Comment être plus résilient dans le commandement ?

CV F E-A : Les marins doivent intégrer la culture du commandement en situation dégradée. À cette fin, pourquoi ne pas emprunter des méthodologies qui sont connues dans d’autres milieux, mais que l’on n’applique guère dans la Marine parce qu’on est dans un contexte globalement confortable ? Au contraire, il faut pouvoir revenir à des méthodes plus rustiques. Les fusiliers marins et les commandos sont entraînés dans un environnement qui ressemble à celui de l’infanterie qui est coutumière de ce genre de problématique. Les pions tactiques sont manœuvrés juste par une liaison phonie, sur le terrain ils n’ont ni powerpoint ni liaisons IP. Leur méthodologie standard, normale est très rustique. Autre point à améliorer : notre sémantique. Sortis du contexte naval, certains mots que nous utilisons, par exemple pour exprimer des effets tactiques, ont une autre signification en interarmées.

De façon générale, nous devons nous préparer à des affrontements plus durs, qui vont arriver rapidement. Savoir comment optimiser notre capacité opérationnelle avec ce dont nous disposons est essentiel.

Bio express

2001 : entre à l’École polytechnique et effectue un stage au sein du commando Hubert

2004 : entre dans la Marine nationale, spécialité Lutte sous la mer/sous-marinier (LSM/SOUM)

2007 à 2008 : déploiements sur les sous- marins nucléaires d’attaque Saphir, Perle et Casabianca

2009 : spécialité Lutte au-dessus de la surface (LAS) à Saint-Mandrier

2009 : chef de service LAS à bord de la frégate anti sous-marine Jean de Vienne

2014 : commandant adjoint équipage de la frégate de défense antiaérienne Chevalier Paul

2015 : commandant du chasseur de mines tripartite Eridan

2017-18 : diplômé de l’École de guerre

2020 : commandant de la frégate de type La Fayette Courbet

2022 : directeur du groupe de transformation et de renfort de Toulon (GTR/T)

2023 : directeur du centre de combat naval (C2N)

Héritiers de presque 400 ans d’Histoire : retour sur la présentation aux drapeaux de l’École navale

Publié le 17/10/2024

La cérémonie de présentation aux drapeaux de l'École navale du 12 octobre 2024, présidée par l'amiral Nicolas Vaujour, chef d'état-major de la Marine, a marqué un moment solennel dans le parcours des aspirants et élèves officiers. Cette cérémonie a scellé leur engagement au service de la France et de la Marine nationale.

Les autorités civiles et militaires locales étaient présentes pour entourer et encourager ces jeunes officiers en devenir à servir la France avec persévérance.

Dans son discours, l'amiral a souligné l'importance du service, évoquant le sacrifice de la liberté personnelle au profit d'une cause collective, celle de la Nation. Il a rappelé que le chemin du service est exigeant, mais qu'il offre une aventure exaltante, remplie de défis, de doutes et de moments de grandeur. Il a encouragé les jeunes officiers à rester fidèles à leur engagement, à se souvenir du sens du drapeau dans les moments difficiles, et à s'élever grâce à l'esprit d'équipage.

L'amiral a insisté sur l'importance de l'humilité, de la volonté et de l'endurance pour servir en mer, soulignant que la mer façonne et révèle les caractères. Elle exige un engagement total, au même titre que le commandement, qui doit être basé sur la confiance réciproque entre chef et équipage.

Il a également mis en avant le rôle essentiel du chef, capable de prendre des décisions dans des situations de plus en plus complexes.

Il a enfin exhorté les officiers à cultiver leur discernement et à bâtir une autorité fondée sur le respect, l'intégrité et l'humanité.

Un héritage de quatre siècles

Au cours de la cérémonie, les élèves de la promotion 2024 de l'École navale et les élèves officiers sous contrat (officiers de marine sous contrat, officiers spécialisés de la Marine et volontaires officiers aspirants) ont été présentés à leurs drapeaux respectifs, le drapeau de l'École navale et celui de l'École militaire de la flotte. Cette cérémonie a également rappelé l’héritage de la Marine, vieille de près de 400 ans, que les nouveaux officiers sont désormais appelés à prolonger en écrivant de nouvelles pages de son histoire. L'amiral Vaujour a conclu en appelant ces futurs chefs à viser l'excellence pour garantir la victoire dans les missions qui les attendent.