Trois questions à Olivier Dairien, responsable du Marine lab au bureau Plans-Programmes

Publié le 08/10/2024

Cols bleus : Qu’est-ce que le Marine lab?

Olivier Dairien : C’est le réseau des labs de la Marine. Il soutient les unités de la Marine qui souhaitent mettre en place un lab. Il met aussi en relation chacun des membres du réseau dans le but de les voir partager outils et bonnes pratiques. Dans cette galaxie, je distingue trois types de lab. Ceux rattachés aux écoles, destinés à sensibiliser les marins en formation au rôle d’un lab et à son utilisation. Ensuite, il y a ceux dédiés à des domaines spécifiques, tels le FUSCOlab, les FANlabs ou l’Aérolab du CEPA/10S. Ils ont pour spécificité de s’adresser à une force de la Marine. Enfin, certains laboratoires sont axés sur une technologie particulière. Je pense au LABNUM de CECLANT qui cherche à travailler au profit de toutes les unités, en produisant uniquement des projets de nature numérique.

C. B : Comment définiriez-vous un lab?

O. D : C’est une structure qui détient des ressources, des moyens de maquettage et de prototypage. Grâce à leurs expertises techniques et aux moyens dont ils disposent, les labs conduisent des projets d’innovation, en particulier lors des phases de conception et prototypage. Soit ces projets émanent d’une unité de la Marine et ils vont les accompagner, soit les labs identifient un projet et vont solliciter des unités pour avoir une vision opérationnelle et des capacités d’expérimentation physiques (test sur les plateformes).

C. B : Quels sont les projets financés cette année?

O. D : En tout, une centaine de projets ont été financés en 2024. Les projets sont extrêmement variés car l’innovation est transverse à tous les domaines. Beaucoup relèvent du champ du numérique, notamment de l’intelligence artificielle, mais les drones sont également fortement représentés, tout comme les communications et la guerre électronique

La flottille amphibie : près de 80 ans d'opérations amphibies

Publié le 04/10/2024

Héritière directe des divisions navales d’assaut (Dinassaut) de la guerre d’Indochine, la flottille amphibie projette des forces militaires de la mer vers la terre.Elle fournit ainsi d’un accès privilégié à des zones de crises. Elle regroupe la majeure partie des moyens amphibie des armées françaises.

Héritière directe des divisions navales d’assaut (Dinassaut) de la guerre d’Indochine, la flottille amphibie projette des forces militaires de la mer vers la terre.Elle fournit ainsi d’un accès privilégié à des zones de crises. Elle regroupe la majeure partie des moyens amphibie des armées françaises. Quatre engins de débarquement amphibie rapide (EDA-R), huit engins de débarquement amphibie standard (EDA-S) et six chalands de transport de matériel (CTM) assurent les opérations amphibies ainsi que les opérations de secours et d’assistance aux populations.

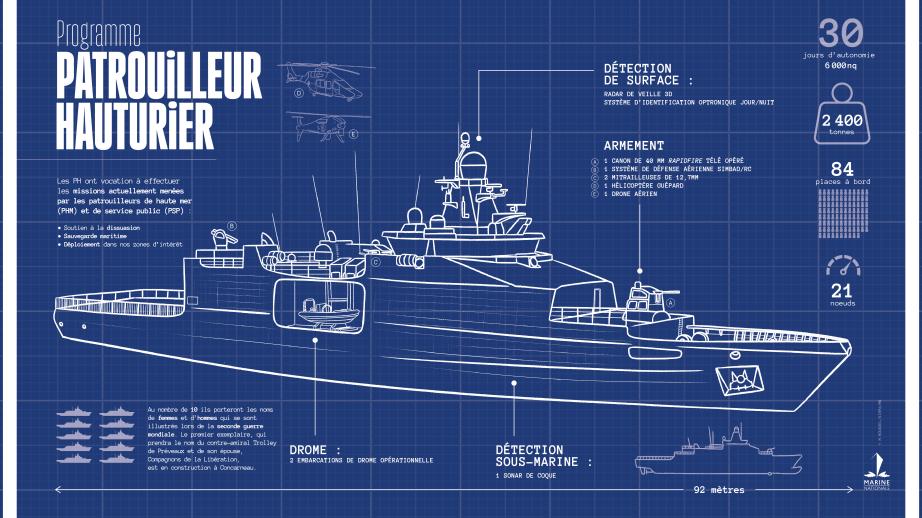

Le programme patrouilleur hauturier

Les patrouilleurs hauturiers (PH) ont vocation à effectuer les missions actuellement menées par les patrouilleurs de haute mer (PHM) et de service public (PSP) : soutien à la dissuasion, sauvegarde maritime, déploiement dans nos zones d'intérêt

Au nombre de 10, ils porteront les noms de femmes et d'hommes qui se sont illustrés lors de la seconde guerre mondiale. Le premier exemplaire, qui prendra le nom du contre-amiral Trolley de Préveaux et de son épouse, Compagnons de la Libération, est en construction à Concarneau.

Direction générale de l'armement et état-major de la Marine : l’innovation au service de la Marine de demain

Publié le 08/10/2024

De nombreux dispositifs visent à stimuler et accélérer l’innovation capacitaire pour mieux se préparer au combat de demain. Discussion à bâtons rompus entre l’ingénieur général de 1ère classe de l’armement (IGA1) Patrick Aufort, directeur de l’agence de l’innovation de défense, et l’ingénieur général de 2e classe des études et techniques d’armement (IGETA2) Frédéric Petit, conseiller armement et innovation et adjoint du sous-chef d’état-major Plans/ programmes de l’état-major de la Marine.

Cols bleus : Qu’est-ce que l’agence de l’innovation de défense (AID) ?

IGA1 Patrick Aufort : Un service rattaché au délégué général pour l’armement créé en 2018 avec l’idée qu’il fallait donner une impulsion supplémentaire à l’innovation pour tenir compte de l’évolution des domaines de conflictualité, de l’accélération de l’arrivée des technologies de rupture et du foisonnement des innovations. L’AID a trois missions principales : préparer les technologies pour nos futurs programmes, détecter les innovations du secteur civil afin de les utiliser ou de s’en prévenir, et enfin en imaginant les technologies de demain, éviter aux armées françaises de se faire surprendre. Trois missions réalisées en gardant à l’esprit que l’innovation ne doit pas rester un prototype qui prend la poussière dans un hangar. Raison pour laquelle nous travaillons aussi sur ce que nous appelons le « passage à l’échelle », c’est-à-dire aller du prototype à l’équipement de série, sans oublier son soutien et sa maintenance.

C. B. : Comment l’AID interagit avec la Marine ?

IGETA2 Frédéric Petit : Dans le sillage de la création de l’AID, la Marine s’est dotée d’un pôle dédié à l’innovation au sein de l’état-major : le « Marine l@b » qui s’appuie sur des relais au sein des autorités organiques et autorités territoriales (lire aussi page 20). Que ce soit en autonomie ou en liaison avec nos centres d’expertise et la DGA, ces Labs sont force de proposition en matière d’expérimentation de solutions innovantes, et favorisent l’émergence et la concrétisation des idées de terrain. C’est l’innovation participative. La Marine travaille en étroite collaboration avec les équipes de l’AID, notamment dans la recherche de la meilleure démarche pour financer des projets et se rapprocher des acteurs industriels nationaux si besoin (PME, start-ups). Parallèlement, en 2022, la démarche Perseus consistant à permettre aux industriels de venir tester leurs dispositifs dans des conditions réelles au sein des forces a été initiée. Son intérêt : raccourcir la boucle entre l’idée et son utilisation par les marins.

IGA1 P. A. : 10 % des agents qui constituent nos équipes sont des officiers d’échange issus des armées. Au sein de notre division innovation ouverte, nous avons deux marins. Ils sont essentiels car issus des forces et peuvent tout de suite comprendre l’usage que la Marine pourrait faire d’une innovation. C’est un élément fondamental dans le lien Marine/AID.

C. B. : Où se trouve principalement l’innovation ? Chez les marins via l’innovation participative ou dans les bureaux recherches et développement des industriels ?

IGA1 P. A. : Je pense qu’il ne faut surtout pas les opposer. Ils ont des visions et des origines complémentaires et ne répondent pas aux mêmes besoins. Il n’y a rien de mieux qu’un marin pour identifier un frein à un problème de terrain et trouver la solution, mais apporter une technologie vraiment nouvelle, c’est le rôle des bureaux d’études. On a besoin des deux et on arrive à très bien les marier. Tous les ans, nous remettons des prix aux innovateurs des armées. Le 8 octobre prochain, nous remettrons ceux de l’Audace, ici à Balard. Des innovateurs de la Marine ont de bonnes chances d’être récompensés.

Le comité « de Broglie »

Créé en 2019, ce comité dédié à l’innovation ouverte et participative réunit les référents innovation de chacune des autorités, directions et services de la Marine, du CEPA/10S, du CEPN ainsi qu’un représentant de l’agence innovation défense (AID). Il est chargé d’évaluer et de suivre, à chaque jalon, les idées puis les projets d’innovation remontés par les unités pour décider de la suite à donner ainsi que des supports et moyens octroyés et en particulier ceux détenus par les labs. Cette instance doit son nom à Maurice de Broglie, ancien élève de l’École navale, à qui l’amirauté confiera la mission d’installer la TSF – alors à ses débuts – sur les navires. Maurice de Broglie est le frère ainé de Louis, lauréat du prix Nobel de physique en 1929.

Savoir réagir de manière rapide et agile : cas d'usage de la FREMM Languedoc en mer Rouge

Publié le 03/10/2024

Faire face de manière réactive à l’évolution rapide de tous types de menaces est un enjeu vital pour nos unités. Le cas de la frégate multi-missions (FREMM) Languedoc en mer Rouge est un exemple pertinent pour comprendre comment la Marine se nourrit de ses propres retours d’expérience opérationnelle (RETEX) afin d’améliorer ses systèmes de défense. Dans ce cas précis comment perfectionner les moyens optroniques de détection, d’identification et de suivi de cibles.

Retour en arrière. Nous sommes en novembre 2023, le conflit entre Israël et le Hamas prend de l’ampleur, contaminant les relations internationales au-delà de ses frontières. En mer Rouge, les rebelles houtis perturbent de plus en plus le commerce, en utilisant un nombre important de drones, ce qui fait peser une réelle menace sur les unités de la Marine en mission de protection dans la zone. Au mois de décembre, visée par des drones aériens hostiles, la frégate multi-missions Languedoc réplique et abat deux engins provenant du nord du Yémen.

Cette interception réussie va mettre en lumière plusieurs points d’amélioration concernant la capacité d’engagement des FREMM. Faire la différence entre un drone suicide ou de surveillance permet d’adapter les réactions de l’équipage. Confirmer qu’il n’y a pas de présence humaine dans une embarcation dronisée donne la possibilité d’engager au plus tôt, en évitant toute méprise. Visualiser à coup sûr le résultat d’un tir sur drone évite le sur-engagement…

Action, réaction. Fort de ces postulats, l’état-major de la Marine décide d’équiper les frégates de premier rang de boules optroniques PASEO XLR, un équipement de pointe aux performances reconnues. Les résultats opérationnels sont vite probants. à la clé : meilleure surveillance, meilleure caractérisation des menaces, meilleure gestion des armes et munitions. Le tout géré en un temps très court : un mois à peine s’est écoulé entre le RETEX et l’évolution capacitaire, grâce à la réactivité conjointe de la direction générale de l’armement, du service de soutien de la flotte, de la force d’action navale et des industriels (SAFRAN et Naval Group).

SLAM-F

Une avancée majeure dans la guerre des mines marines

Lancé en 2010, le système de lutte anti- mines du futur (SLAM-F) renouvelle la capacité de guerre des mines en remplaçant les moyens actuels (chasseurs de mines, bâtiments remorqueurs de sonars et bâtiments base de plongeurs démineurs) par des drones navals, sous-marins et de surface. Son ambition est d’être au plus près des forces navales, en garantissant la protection et la sécurité des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins, du porte-avions et des plongeurs démineurs.

Les forces se préparent à accueillir cet automne un premier système, avec une qualification, en rade de Brest, de la « boîte à outils » (composée de USV, AUV, ROV), réalisée dans le cadre d’un partenariat avec les Britanniques. À ce stade, « l’outil est déjà plus performant qu’un chasseur de mines », selon l’officier de programme, le capitaine de frégate Xavier. Désormais, l’heure est à l’optimisation de l’utilisation des drones. Ils sont déjà quasi autonomes, l’étape suivante est de les rendre opérables 24h/24 dans différents environnements, en s’adaptant aux menaces évolutives.

Wildfire

S’appuyant sur des situations rencontrées par les unités sur le terrain, les scénarios des exercices de lutte anti-drones Wildfire illustrent bien l’évolution agile de la préparation opérationnelle des unités marines grâce au développement du RETEX. Une nouvelle édition a été organisée du 23 au 26 septembre par la force d’action navale, au large de Toulon. Son scénario était directement lié à la situation en mer Rouge, et a regroupé plusieurs bâtiments de premier rang (les frégates multi-missions Lorraine et Languedoc, la frégate de défense aérienne Forbin, la frégate de type La Fayette Guépratte, deux Caïman Marine et deux Rafale Marine).

Îles Kerguelen : sept marins au pays des manchots

Publié le 04/04/2024

150 000 : ce n’est pas le nombre d’habitants de l’archipel des Kerguelen mais celui de la plus grande colonie de manchots royaux au monde. Une biodiversité riche et variée qui peuple ces îles aux paysages volcaniques à couper le souffle. « C’est un environnement reculé du monde. Une chance inespérée aussi pour nous marins de découvrir d’autres métiers et de nous rapprocher de la faune et de la flore. Cela change des navires et bases militaires. »

Parmi la cinquantaine de personnes travaillant sur la station de Port-aux- Français, sept marins sont affectés sur ce territoire surnommé « îles de la Désolation », dans les Terres australes et antarctiques Françaises (TAAF). Il s’agit de trois cents îles au total couvrant une superficie de 7 215 km2, découvertes en 1772 par l’amiral français Yves-Joseph de Kerguelen, seigneur de Trémarec. Le maître (MT) Tom, manoeuvrier, le maître Steve et le premier maître (PM) Ugo, tous deux mécaniciens navals, accompagnent des scientifiques de l’Institut polaire français Paul-Émile Victor (IPEV) et des agents du service de la direction de l’environnement des TAAF sur une île au sud du golfe du Morbihan*, à ne pas confondre avec son homonyme situé en Bretagne. Ici, à environ 13 000 kilomètres des côtes bretonnes, les marins évoluent à l’aide de leur chaland. Une fois sur la presqu’île Ronarc’h, le travail débute par la pose de balises sur les éléphants de mer, et se poursuit par des analyses de sang sur les manchots, la surveillance de la régulation d’espèces introduites (rennes, chats, lapins). Jusque-là, le PM n’aurait jamais imaginé assister des scientifiques dans leurs missions « Avant mon premier hivernage, je n’étais pas vraiment tourné vers la nature, mais depuis mon passage dans les TAAF, je suis plus attentif à l’impact de notre mode de vie sur l’environnement. » C’est tout l’intérêt d’une telle mission, effectuée à des milliers de kilomètres de la base navale de Brest. Pour chaque expédition terrestre, trois personnes a minima sont nécessaires afin de garantir la sécurité de tous dans des lieux difficiles d’accès. « Lors des transits, qui varient entre 17 et 25 kilomètres, nous transportons des affaires et du matériel sur le dos. Cela complique la marche car nous devons parfois traverser des rivières, des petites montagnes, des zones humides », complète le premier maître.

L’AFFAIRE DE TOUS

Le petit nombre de marins présents dans la station oblige chacun à endosser plusieurs rôles pour contribuer à la vie en collectivté. Le MT Michaël et le PM Fabien, tous deux électriciens, et les trois mécaniciens, le PM Ugo, le MT Steve et le MT Chloé, s’assurent du bon fonctionnement des groupes électrogènes pour alimenter la base en électricité. Le PM Nicolas, marin-pompier, contribue, quant à lui, à la sécurité sur la station. Des civils et des militaires de l’armée de Terre et de l’armée de l’Air et de l’Espace entretiennent les routes, s’occupent de la distribution d’eau ou encore des liaisons de télécommunications.

PORTER ASSISTANCE À TOUS LES BATEAUX

Les marins des Kerguelen apportent leur assistance aux bateaux de pêche qui s’aventurent dans cet archipel isolé : les ravitailler en combustible, effectuer un remorquage lorsqu’il s’agit d’un voilier en panne ou encore inspecter leur coque et retirer des lignes de pêche prises dans les hélices grâce aux deux marins plongeurs de bord. Ces derniers entretiennent aussi les points de mouillage et retirent les laminaires qui poussent devant le quai, rendant le passage des bateaux difficile. Le Floréal et le Nivôse passent parfois dans cette réserve naturelle pour des contrôles de police des pêches et pour montrer la présence française dans ces îles. Les marins des Kerguelen en profitent pour ravitailler ces frégates de surveillance en gazole et prolonger leur capacité à patrouiller plus loin et plus longtemps. Six mois après avoir quitté l’Hexagone pour l’hémisphère sud, les marins entrent dans la période d’hivernage. Le nombre d’habitants sur l’île se réduit encore comme peau de chagrin. Plus isolés encore, les sept marins vont poursuivre leur exploration des îlots des Kerguelen et de leur incroyable biodiversité avant de laisser leur place à de nouveaux occupants en août prochain.

Mission Jeanne d'Arc 2024 : journal de bord d’une jeune officier

Publié le 01/07/2024

La mission Jeanne d’Arc, déploiement opérationnel de longue durée autour du monde, permet à la France d’assurer sa présence dans son domaine maritime ultramarin et dans des zones d’intérêt stratégique majeur. Elle offre aussi un cadre de formation concret, réaliste et de qualité aux officiers-élèves embarqués. Récit du dernier déploiement en date par une jeune officier embarquée à bord du Tonnerre. Deux mois d’aventure humaine et professionnelle.

19 février 2024

J’embarque pour la première fois à bord d’un porte-hélicoptères amphibie où je m’apprête à servir en tant que conseiller communication du commandant du groupe Jeanne d’Arc 2024. Au programme : formation des officiers-élèves, opérations et coopération avec les marines partenaires (Brésil, Argentine, Chili, Pérou, Colombie et Etats-Unis).

6 mars

Peu après notre escale au Cap-Vert, nous recevons l’information qu’un voilier suspecté de transporter de la drogue va croiser notre route. Toutes les communications sont coupées et l’équipage est sur le qui-vive. La réussite de la mission en dépend. Après plus de sept heures d’opération, le résultat s’affiche sous nos yeux: 895 kg de cocaïne saisis, qui, grâce à notre intervention, ne finiront pas sur les réseaux de distribution à terre. Malgré des conditions dégradées, je ne perds pas ma motivation car TF1 veut le sujet pour son prochain journal télévisé : une belle récompense !

9 mars

La traversée de l’Atlantique se poursuit et je découvre un peu plus chaque jour l’esprit d’équipage. Nous nous dirigeons à présent vers la Guyane, notre prochaine escale. Les officiers-élèves sont attendus pour effectuer une manœuvre tactique d’infanterie et d’aguerrissement (MTIA) sur plusieurs jours. La presse locale est invitée et je dois encore résoudre quelques détails techniques… rapidement car nous sommes censés arriver demain. à 22 heures, tout est chamboulé. Le commandant annonce à la diffusion générale : « à la suite de l’évolution de la situation en Haïti, le groupe Jeanne d’Arc est dérouté pour conduire une opération d’aide au départ volontaire des ressortissants français résidant sur ce territoire ». Un sentiment d’excitation mêlé à de l’appréhension me submerge. Il faut se reconfigurer intégralement.

27 mars

Déjà trois jours que nous sommes en baie d’Haïti pour accueillir à bord des bâtiments du task group, les ressortissants français souhaitant quitter le territoire haïtien. Je parviens à envoyer des photos et des vidéos, ainsi que quelques brèves et compte-rendus, informations nécessaires pour témoigner de nos actions. Les nuits sont courtes pour tout l’équipage. 72 heures plus tard, la fin de l’opération est annoncée.

30 mars

Nous revenons à quai en Martinique. Le rythme ne nous permet pas d’en être pleinement conscients, mais nous venons de prendre part à une opération unique qui donne sens à notre engagement militaire. Au moment du départ, nous souhaitons bon courage aux ressortissants dont certaines histoires m’ont touchée : comme ce couple devenu grands-parents dans la nuit ou cette dame âgée qui a décidé de quitter Haïti en voyant une de nos photos lors d’un reportage à la télévision, qui montrait le personnel médical présent à bord.

Sandra, une franco-haïtienne, m’a laissé un message particulièrement émouvant sur mon carnet de bord : « Il y a des circonstances dans la vie qui sont fortes, mais il y a des rencontres qui sont encore plus fortes car elles soulagent la tristesse des premières. Merci d’avoir été là, merci pour ton humanité ! ».

Lors de ces moments difficiles, j’ai vu la bienveillance de l’équipage. Quelques semaines après mon retour je réalise combien la détermination, l’empathie ou la résilience ont participées à la réussite des missions, de surcroît dans le contexte géopolitique actuel.

ALFAN : le vice-amiral d’escadre Christophe Cluzel

Publié le 01/12/2023

Commandant de la force d’action navale (FAN) depuis le 1er août, le vice-amiral d’escadre (VAE) Christophe Cluzel a auparavant dirigé le groupe aéronaval (GAN). Il a reçu Cols bleus à l’état-major de Toulon.

COLS BLEUS : Amiral, vous avez pris le commandement de la FAN cet été,succédant à l’amiral Xavier Baudouard. Quel était votre souhait en arrivant ?

VICE-AMIRAL D’ESCADRE CHRISTOPHE CLUZEL : À ma prise de fonction, j’avais une vision très claire des enjeux de la force d’action navale, au sein de laquelle j’ai servi pendant la majorité de ma carrière. Je l’ai retrouvée il y a trois ans en prenant mes fonctions à FRMARFOR (force maritime française de réaction rapide). La priorité absolue aujourd’hui est de préparer la FAN à la haute intensité car l’hypothèse d’un conflit symétrique devient de plus en plus probable. C’est ce besoin qui a orienté mes décisions jusqu’à aujourd’hui. Pour atteindre cet objectif, j’ai fixé trois lignes directrices.

Premièrement, nous devons transformer la FAN en une force de pointe capable de faire face aux défis actuels. Notre flotte doit s’adapter pour conserver la supériorité tactique en opération.

Deuxièmement, nous devons être plus attractifs pour pouvoir garder nos marins plus longtemps, leur donner envie d’avoir envie comme le dit si bien le chef d’état-major de la Marine (CEMM). La Direction du personnel de la Marine (DPM) fait un travail formidable dans ce sens, nous le déclinons également à notre niveau, avec des leviers toujours plus nombreux, pour que la gestion soit adaptée et individualisée à chaque marin. Enfin, l’efficience doit être une priorité. La FANrallieactuellementsonformatparlebas. C’est-à-dire que nous disposons de moins de bateauxalorsquelesbesoinsopérationnelsne cessent de croître. Nous devons trouver des leviers pour répondre à ces besoins.

CB : Pouvez-vous détailler les leviers qui vous permettront d’atteindre cet objectif d’efficience ?

VAE CC : J’en compte trois principaux. Le premier est la simplification et la subsidiarité, deux principes qui permettent de libérer les énergies.

Nous devons simplifier la comitologie, les procédures administratives, organiques ou de soutien pour que nos équipages puissent se concentrer sur la priorité, le combat naval. Nous devons aussi gagner en subsidiarité, pour ne pas saturer nos équipages par le haut et que tous les échelons de réflexion puissent être mobilisés.

Le second est l’optimisation de l’emploi de la donnée. Nous avons commencé à équiper nos bateaux de data hubs embarqués, le premier à avoir été doté d’un tel système est la Provence. Nous devons accélérer l’exploitation des infor- mations recueillies par nos senseurs grâce à des applications qui fonctionnent avec un peu d’intelligence artificielle. Pour développer cela, nous nous appuyons sur le centre de service de la donnée Marine, qui fonctionne un peu comme une start-up. L’objectif est de chercher en permanence à accélérer le processus décisionnel, en traitant mieux et plus vite la donnée afin d’être plus efficace que l’adversaire.

Le dernier levier est celui de la dronisation, déjà bien avancée dans le domaine de la guerre des mines. Mais la dronisation doit aller plus loin, rapidement, que ce soit en surface, dans les domaines aériens ou sous-marins. C’est une révolution majeure en matière capacitaire mais également tactique, que nous devons intégrer dans nos modèles.

CB : Comment intégrez-vous les objectifs du plan Mercator au sein de la FAN ?

VAE CC : La dynamique portée par Mercator tire la Marine vers le haut. La FAN y contribue résolument en assumant ses responsabilités. Nous avons développé le concept POLARIS, qui révolutionne très sensiblement la manière dont nous nous préparons au combat naval. Pour dynamiser la réflexion tactique dans notre préparation à l’engagement symétrique, nous misons à la fois sur la liberté tactique donnée aux deux forces égales qui vont s’af- fronter, pour développer les forces morales, nous adoptons des règles d’exercice hyper réalistes. La finalité, c’est d’être capable de prendre l’initiative, ce qui impose aussi de faire évoluer notre système de commande- ment, en privilégiant l’intention à la gestion.

CB : Dans quel état d’esprit êtes-vous quatre mois après votre prise de fonction ?

VAE CC : Je ne vois que du positif. Je m’appuie sur des équipages déterminés, investis dans la préparation au combat et sur une force dont les savoir-faire sont reconnus par tous nos partenaires, également connus de nos compé- titeurs. À titre d’exemple, les unités de la FAN ont été récompensées trois années consécu- tives par le « Hook ’Em award», distinction américaine créée en 1975 qui distingue les unités les plus performantes en matière de lutte anti-sous-marine.

Afin que les expériences et les bonnes pratiques des uns et des autres profitent au plus grand nombre, j’ai souhaité que soient mis en place des retours d’expérience en boucle courte. À leur retour de mission, les comman- dants et les équipages sont invités à présenter leurs enseignements tactiques devant la force, mais également avec nos camarades sous-ma- riniers, de l’aéronautique navale ou de la force des fusiliers marins et des commandos. C’est le moyen le plus efficace pour que la force devienne une force apprenante, foisonnante d’idées, afin de pousser l’innovation techno- logique et tactique.

Enfin la force est soudée derrière ce drapeau chargé d’histoire que le ministre des Armées m’a confié peu après ma prise de commandement. Un drapeau que nous avons déjà présenté aux équipages à Toulon, Brest et Cherbourg, et qui embarquera sur la mission Jeanne d’Arc pour rejoindre l’outre-mer.

Il fédère des équipages très différents puisque la FAN compte aussi bien les goélettes que le porte-avions (PA). Très différents, mais tous déterminés à être dignes de leurs anciens.

CB: Comment intégrez-vous les objectifs du plan Mercator au sein de la FAN ?

VAE CC : La dynamique portée par Mercator tire la Marine vers le haut. La FAN y contribue résolument en assumant ses responsabilités. Nous avons développé le concept POLARIS, qui révolutionne très sensiblement la manière dont nous nous préparons au combat naval. Pour dynamiser la réflexion tactique dans notre préparation à l’engagement symétrique, nous misons à la fois sur la liberté tactique donnée aux deux forces égales qui vont s’af- fronter, pour développer les forces morales, nous adoptons des règles d’exercice hyper réalistes. La finalité, c’est d’être capable de prendre l’initiative, ce qui impose aussi de faire évoluer notre système de commande- ment, en privilégiant l’intention à la gestion.

CB : Dans quel état d’esprit êtes-vous quatre mois après votre prise de fonction ? VAE CC : Je ne vois que du positif. Je m’appuie

sur des équipages déterminés, investis dans la préparation au combat et sur une force dont les savoir-faire sont reconnus par tous nos partenaires, également connus de nos compé- titeurs. À titre d’exemple, les unités de la FAN ont été récompensées trois années consécutives par le « Hook ’Em award», distinction américaine créée en 1975 qui distingue les unités les plus performantes en matière de lutte anti-sous-marine.

Afin que les expériences et les bonnes pratiques des uns et des autres profitent au plus grand nombre, j’ai souhaité que soient mis en place des retours d’expérience en boucle courte. À leur retour de mission, les comman- dants et les équipages sont invités à présenter leurs enseignements tactiques devant la force, mais également avec nos camarades sous-mariniers, de l’aéronautique navale ou de la force des fusiliers marins et des commandos. C’est le moyen le plus efficace pour que la force devienne une force apprenante, foisonnante d’idées, afin de pousser l’innovation techno- logique et tactique.

Enfin la force est soudée derrière ce drapeau chargé d’histoire que le ministre des Armées m’a confié peu après ma prise de commandement. Un drapeau que nous avons déjà présenté aux équipages à Toulon, Brest et Cherbourg, et qui embarquera sur la mission Jeanne d’Arc pour rejoindre l’outre-mer.

Il fédère des équipages très différents puisque la FAN compte aussi bien les goélettes que le porte-avions (PA). Très différents, mais tous déterminés à être dignes de leurs anciens.

CB : Vous-même, amiral, vous déplacez- vous beaucoup dans vos nouvelles fonctions?

VAE CC : J’embarque le plus possible pour être au contact des équipages. C’est essentiel pour partager mon intention et mes priorités, pour mieux comprendre la réalité des pontons et pour « prendre le pouls» de la FAN. Je me suis également rendu à Djibouti fin novembre et j’irai à la Réunion et à Mayotte au printemps prochain. Mes adjoints iront quant à eux en Guyane, aux Antilles, à Tahiti et en Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, j’ai déjà rencon- tré mes homologues italien, espagnol, portugais à l’automne, et britannique en décembre. Au premier semestre 2024, ce sera au tour des Grecs et des Américains.

CB : Pouvez-vous nous faire un point sur les échéances capacitaires de la FAN ?

VAE CC : La FAN regroupe 96 bâtiments et 114 équipages (10500 marins), les trois groupes de plongeurs démineurs, quatre centres experts, la flottille amphibie, la Force aéronavale nucléaire (FANU) et les huit bases navales outre-mer et à l’étranger. D’ici à 2030, la FAN aura un visage complètement différent de celui qu’on lui connaît aujourd’hui. La dernière frégate multi-missions (FREMM), la Lorraine, vient d’être admise au service actif. Le bâtiment ravitailleur de forces (BRF) Jacques Chevallier entreprend actuellement son déploiement de longue durée. Son potentiel militaire est extraordinaire : il double la capacité d’un bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) en intégrant les retours d’expérience. Il possède une modularité formidable qui permet d’imaginer son emploi dans un large spectre de missions. J’aimerais rajeunir de 20 ans pour me préparer à le commander !

PHM Commandant Birot : de Corymbe à Megalops

Publié le 17/09/2024

En mission dans le golfe de Guinée, dans le cadre de l’opération Corymbe, le patrouilleur de haute-mer (PHM) Commandant Birot, a participé, du 27 au 31 mai, à l’exercice de sécurité maritime Megalops 2024. Cette année, il s’est déroulé dans une vaste zone allant des côtes de l’Angola à celles du Gabon.

Rendez-vous majeur dans l’entraînement des marines riveraines du golfe de Guinée constituant l’architecture de Yaoundé, l’édition 2024 de Megalops est organisée en étroite collaboration avec le centre régional de sécurité maritime de l’Afrique Centrale (CRESMAC), les éléments français au Gabon (EFG) et le commandement en chef pour l’Atlantique (CECLANT). Il a rassemblé les marines de l’Angola, du Congo, de la République démocratique du Congo et du Gabon.

Le patrouilleur français, désigné plastron, a endossé les rôles successifs de bâtiment en détresse, piraté, pollueur, suspecté de se livrer à de la pêche illégale ou encore à des trafics illicites. Ces situations ont notamment permis de former les équipes de visite des unités africaines. Un large volet dédié à la pollution maritime a mis à l’épreuve l’ensemble des participants en mer et les équipes des différents centres de commandement qui dirigeaient l’action depuis la terre. Ce qui s’est traduit par la réalisation d’un scénario simulant plusieurs situations : acte de piraterie, libération d’otages, incendie et fuite de carburant.

Des cellules interministérielles de crise ou de réflexion ont été activées dans le but de conseiller, d’orienter et de mieux appréhender les suites judiciaires à donner aux infractions constatées, dans le respect des législations propres à chaque pays.

L’exercice a permis de confirmer l’excellente interopérabilité des marines du golfe de Guinée à terre comme en mer, tout en mettant l’accent sur le rôle central du CRESMAC dans l’architecture de sécurité maritime de Yaoundé. Il aura également été l’occasion de chaleureux échanges entre les marins français et africains, partenaires dans la lutte contre l’insécurité maritime.

L’OPÉRATION CORYMBE

Depuis les années 90, la Marine nationale déploie de façon quasi permanente un à deux bâtiments appuyés par un avion de patrouille maritime dans le golfe de Guinée dans le cadre de l’opération Corymbe. Elle complète le dispositif français en Afrique de l’Ouest en participant au volet maritime des coopérations opérationnelles. Par sa présence sur zone, la France participe au développement de l’architecture de sécurité maritime issue du processus de Yaoundé.

Dans le cadre de l’opération Corymbe, la Marine nationale assure une présence dans une zone où vivent 70 000 ressortissants français et participe à la protection des intérêts français et européens, notamment en contribuant à la sécurisation des voies maritimes.

L’architecture de coopération interrégionale de sécurité maritime issue du processus de Yaoundé

En juin 2013, les dirigeants des communautés économiques des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Afrique centrale (CEEAC) ainsi que la Commission du golfe de Guinée (CGG), ont posé les bases d’une stratégie régionale commune de sécurité maritime, à l’occasion d’un sommet à Yaoundé, au Cameroun. L’espace côtier est subdivisé en cinq zones maritimes opérationnelles, dont les activités sont coordonnées au sein de cinq centres multinationaux de coordination (CMC). Au niveau national, il est prévu un ou plusieurs centres des opérations maritimes (COM) par pays qui intègre la Marine nationale et en assure la coordination.

SEABED WARFARE : la Marine nationale à la conquête des abysses !

Publié le 01/05/2022

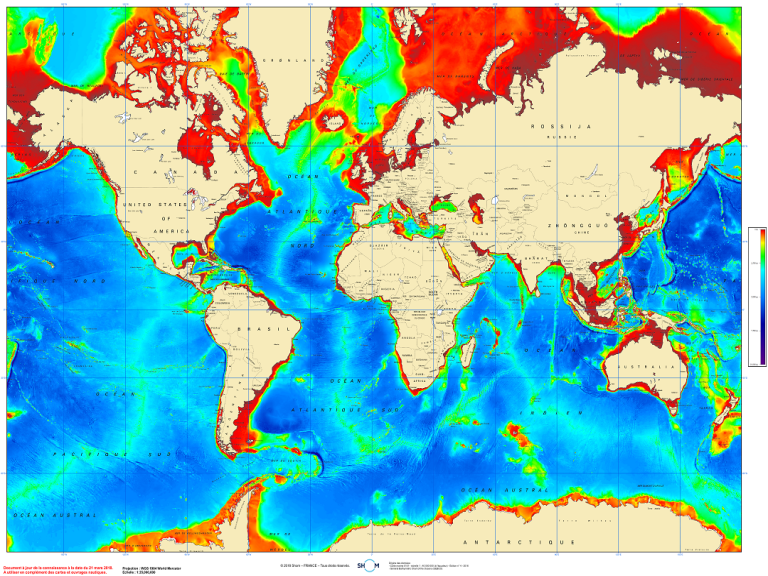

La maîtrise de l’espace maritime s’étend désormais aux grands fonds marins. Alors que seul un dixième de leur surface est cartographié, leur utilisation croissante, pour l’acheminement de données ou l’exploitation de ressources énergétiques, a accru notre dépendance à ce milieu encore très difficile d’accès d’un point de vue technologique. L’analyse des activités sous-marines, qu’elles soient de nature militaire, commerciale ou scientifique, révèle l’émergence d’un nouveau champ de confrontation autrement nommé Seabed Warfare ou maîtrise des fonds marins. La France possède le deuxième domaine maritime au monde – à savoir 750 000 km² d’extension de plateau continental déjà reconnus et environ 400 000 km² susceptibles de l’être – dont 99 % des fonds sont situés à moins de 6 000 m sous la surface. Au-delà de 200 m de profondeur, la lumière solaire ne filtre quasiment plus, absorbée par la masse d’eau. Les 1 000 m dépassés, la pénombre cède place à la noirceur la plus totale, ponctuée de lueurs éphémères produites par quelques espèces marines des grands fonds. L’exploration de ces espaces difficiles d’accès est laborieuse et complexe.

LES ACTIVITÉS PROLIFÈRENT AU FOND DE LA MER

Accès aux ressources naturelles, zones d’intérêt géostratégique, économique ou militaire, les grands fonds aiguisent les appétits des États, sur fond de revendication territoriale – voire de remise en cause des équilibres existants – ou de compétition pour préparer l’exploitation des ressources de « La Zone », cet espace commun situé au-delà de toute zone économique exclusive. La maîtrise du milieu sous-marin, indispensable à la liberté d’action de nos forces aéromaritimes – au premier rang desquelles la composante océanique de la dissuasion –, s’étend dorénavant à celle des grands fonds marins avec une nette accélération ces dernières années. Pendant la Guerre froide, l’US Navy a développé un système permanent d’écoute sous-marine pour repérer les sous-marins russes. Depuis 2017, la Chine met en place un système de surveillance sous-marine axé sur la recherche de minerais, la cartographie et les enjeux de souveraineté. La Russie n’est pas en reste : elle développe un projet similaire de surveillance baptisé Harmonie et, ces derniers mois, elle travaille à la mise au point d’un drone sous-marin à propulsion nucléaire qui disposerait d’une très grande autonomie. Nombre de véhicules sous-marins semi autonomes sont mis en œuvre pour filmer, enregistrer, étudier ou intervenir, que ce soit dans le milieu civil ou militaire. Dans un futur proche, la technologie pourrait permettre de disposer d’installations sous-marines capables de recharger des drones ou d’utiliser des gliders, véritables planeurs sous-marins, qui pourront réaliser des patrouilles de plusieurs semaines. Outre l’enjeu militaire (liberté d’action des forces, sécurisation des activités dans les zones littorales et les zones économiques exclusives), le domaine intéresse aussi la recherche, l’industrie pétrolière ou offshore, les projets d’énergie renouvelable, l’industrie des câbles océaniques et demain, peut-être, l’exploitation des ressources minières devenues trop rares sur les territoires émergés.

PROTÉGER LES AUTOROUTES SOUS-MARINES DE L’INFORMATION

Les câbles sous-marins véhiculent 98 % du trafic international de données et, ce faisant, des intérêts géostratégiques, économiques et financiers des acteurs qui les utilisent. L’implication des Gafa (Google, Apple, Facebook, et Amazon) et les investissements des opérateurs pour améliorer leurs débits en témoignent. Compte tenu de l’impact qu’une atteinte à leur intégrité aurait sur les nations comme sur les opérateurs, il devient désormais indispensable de les surveiller grâce à des moyens spécialisés pour prévenir les ruptures de service, les intrusions ou les détournements.

LA GUERRE NAVALE NE PEUT PLUS S’ENVISAGER SANS MAÎTRISE DES FONDS MARINS

Les opérations de recherche du sous-marin Minerve, dirigées par la Marine nationale en juillet 2019, ont confirmé l’efficacité de capacités autonomes de recherche et d’intervention par grands fonds. La société américaine Ocean Infinity a mis en œuvre des drones (AUV) capables de parcourir plusieurs dizaines de nautiques², avec une autonomie de plusieurs jours, jusqu’à des profondeurs de 6 000 m. Équipés de sondeurs, de caméras et de magnétomètres, ces moyens ont permis de caractériser en trois jours les anomalies détectées puis de mettre en œuvre des mini sous-marins téléopérés (ROV : remote operated vehicule) qui ont pu identifier précisément les débris de la Minerve à 2 370 m de profondeur. La maîtrise des espaces maritimes passe par celle des fonds marins. Ce domaine embrasse à la fois la protection des infrastructures sous-marines, la lutte anti-sous-marine, la guerre des mines, la recherche et récupération d’objets abîmés en mer (débris, boîtes noires, épaves...), le développement de l’hydrographie et de l’océanographie, la gestion responsable et durable des ressources sous-marines dans les eaux sous juridiction française* ainsi que l’exploration des ressources minières de la haute mer, dans l’espoir de les exploiter un jour. Le développement de nouveaux programmes militaires à l’horizon 2027/2030 permettra de compléter et de prolonger les capacités d’action de certains moyens de guerre des mines, de navigation et de plongée autonome, d’hydrographie et d’océanographie, notamment avec les programmes SLAMF (système de lutte anti-mines futur) et CHOF (capacité hydrographique et océanographique future). Ces futures plateformes navales seront capables de déployer et de mettre en œuvre des AUV grands fonds et des ROV grande profondeur.

* Protection de l’environnement, des ressources, des intérêts économiques comme l’aquaculture, les énergies renouvelables, les zones marines protégées.