La Marine nationale au Festival du Livre 2023 !

Publié le 18/04/2023

Imaginé autour de la Journée Mondiale du Livre (23 Avril), le Festival du Livre accueille une nouvelle fois le Ministère des Armées, au sein duquel la Marine nationale viendra présenter ses auteurs et leurs ouvrages.

Du vendredi 21 au dimanche 23 avril, vous aurez l’occasion d’embarquer dans l’univers de la Marine nationale à travers une riche et diverse sélection d’ouvrages, accessibles à la fois aux néophytes et aux amateurs avertis.

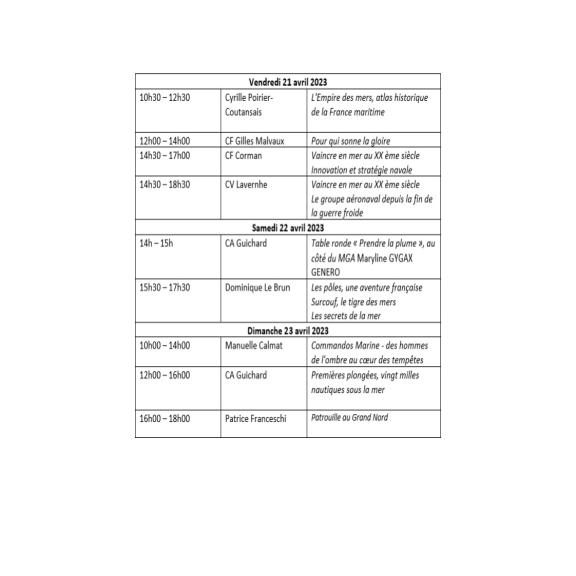

Retrouvez ci-dessous le programme des séances de dédicaces et animations :

Informations pratiques :

Tarif :

- 5 euros la place

- Gratuit pour les -25 ans

Lieu :

Grand palais Ephémère (Place Joffre 75007 Paris)

Horaires :

Vendredi 21 : 9h – 21h

Samedi 22 : 10h – 21h

Dimanche 23 : 10h – 19h

Jean-Christophe Chaumery : Chesapeake, la victoire navale française qui changea le monde

Publié le 01/09/2024

Depuis 20 ans dans la Marine nationale et commandant en second de la frégate La Fayette, le capitaine de frégate Jean-Christophe Chaumery est aussi historien. En 2023, élève à l’École de guerre, il se distingue en poursuivant en parallèle un master en Histoire et stratégie navale à l’École pratique des hautes études. Chesapeake - La victoire navale française qui changea le monde est issu de son mémoire. Une aventure qu’il poursuit désormais avec un doctorat.

Cols bleus : Qu’est-ce que la bataille de la Chesapeake ?

Capitaine de frégate Chaumery : C’est une bataille navale qui a eu lieu le 5 septembre 1781 pendant la guerre de l’Indépendance américaine, au large de la baie de Chesapeake, sur la côte Est des États-Unis. Elle a vu s’affronter les flottes anglaise et française menée par l’amiral de Grasse.

C. B. : Comment la Marine française a-t-elle pu l’emporter alors que la Royal Navy était numériquement supérieure ?

CF C. : La différence doit beaucoup à la force morale et à l’audace des marins français en des moments décisifs. Alors que de Grasse était au mouillage en opération amphibie, l’escadre adverse s’est présentée au large. Tout semblait mal engagé, mais de Grasse a renversé la situation et surpris les Anglais. Il a appareillé en urgence et manoeuvré sa ligne de bataille au gré du vent variable. L’ennemi a moins bien évolué et subi le feu nourri de l’avant-garde française, ce qui a fait replier les Anglais et permis le siège de Yorktown puis l’indépendance américaine.

C. B. : Pourquoi est-elle une bataille de référence dans l’histoire de la Marine ?

CF C. : Chesapeake était relativement méconnue jusqu’à être érigée en fête de la Marine. Trafalgar, Mers el Kébir et le sabordage de 1942 stigmatisent trop souvent notre histoire, au mépris des coups d’éclat de nos anciens qui doivent enthousiasmer en école comme en unité. Cette bataille concentre des facteurs de réussite, et tout concorde en un moment « de Grasse ». L’audace des marins et le coup de génie du chef ont transformé une situation défavorable en victoire stratégique éclatante et inspirante.

C. B. : Deux siècles plus tard, quelles leçons tirer de Chesapeake ?

CF C. : Malgré l’incertitude et la violence, de Grasse et ses hommes ont vaincu grâce à l’entraînement, l’ingéniosité et le dépassement collectif. Ils ont finement exploité cette opportunité au sein d’une manoeuvre d’ensemble exercée des Antilles à l’océan Indien. Pour peser à l’échelle mondiale, une marine doit penser et agir sur le temps long, avec clairvoyance et constance dans ses choix structurants. De plus, le combat naval doit être exploité à terre pour obtenir des effets durables grâce à des liaisons diplomatiques, interarmées et interalliées. Enfin, Chesapeake met en avant le rôle capital de la force morale et de la cohésion au sein d’équipages bien entraînés pour se dépasser face à l’adversité

C. B. : L’amiral Vandier a dit : « Être militaire, c’est indiscutablement avoir un rendez-vous avec l’Histoire », en quoi cette phrase s’applique -t-elle à la bataille de Chesapeake ?

CF C. : De grands hommes ont eu un rendez-vous avec l’Histoire, comme de Grasse à la Chesapeake ou Suffren en océan Indien. Plus modestement, chaque militaire est l’héritier de l’Histoire, faite de petites et de grandes choses accomplies par les anciens. D’où l’importance du devoir de mémoire et du retour d’expérience des succès glorieux comme des échecs instructifs. Au cours de ses années de service, chacun peut apporter sa pierre à ce trésor collectif et le transmettre en s’interrogeant à son tour.

Propos recueillis par Nathalie Six

Chesapeake - La victoire navale française qui changea le monde, de Jean-Christophe Chaumery

Éditions Pierre de Taillac, 24,90€.

Marine de combat

Publié le 01/06/2024

Escalades en mer Noire et attaques en mer Rouge : ces cinq dernières années, les tensions au large n’ont jamais été aussi élevées.

« C’est une période comparable en intensité et en profondeur à ce que nous avons connu en 1989 avec la chute du mur de Berlin et en 1991 avec la chute de l’URSS », constate Thomas Gomart, directeur de l’IFRI dans Grand large, haute tension, réalisé par Grégoire Chaumeil de l’établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. Ce documentaire illustre le fragile équilibre mondial en mer. La protection des routes maritimes commerciales d’un côté, et des fonds marins, riches en ressources de l’autre, est un enjeu crucial dans ces nouvelles zones de conflictualités. Depuis les années 2000, on constate une nouvelle course aux armements et un renforcement des puissances navales, telle la flotte chinoise, désormais au même rang que la Navy américaine. La Marine nationale se prépare au retour du combat naval. « Depuis l’Antiquité, les puissances se font et se défont au large. »

Voir la vidéo ICI

Prix Eric Tabarly du Meilleur livre de mer 2024

Publié le 01/07/2024

L’association des anciens élèves de l’École navale (AEN) a attribué à Gonzague Aizier le Prix « Éric Tabarly » du meilleur livre de mer 2024 pour Après la tourmente (publié chez Ura).

Actuellement commissaire en chef de 1re classe (FORFUSCO), Gonzague Aizier explore dans ce récit d’apprentissage la vie de James Norman Hall (1887-1951), coauteur avec Charles Nordhoff de la trilogie des Révoltés de la Bounty. Il revisite le parcours atypique d’un écrivain resté modeste même après l’adaptation de son roman sur la Bounty à Hollywood en 1962 par Lewis Milestone. Né dans l’Iowa, cet étudiant en littérature, devenu travailleur social, fut aussi fantassin et pilote de chasse durant la Première Guerre mondiale, puis sillonna les mers du Sud avant de s’établir à Tahiti, où Gonzague Aizier a également vécu. Une vie hors du commun.

3 questions à... Gonzague Aizier

Quelle est la genèse de votre livre ?

Ce livre est né sur l’île de Tahiti où j’ai été affecté dans la Marine nationale pendant deux ans. J’ai découvert un peu par hasard la vie de James Norman Hall en visitant sa maison. Je dis un peu par hasard, car c’était d’abord dans le cadre d’une visite professionnelle. En la visitant, j’ai vraiment eu l’impression d’être projeté dans le passé. La maison est en bordure de route, il y a beaucoup de circulation, du bruit. Quand on franchit les portes, on est totalement ailleurs, dans les années 30. La maison a été conservée quasiment à l’identique. J’ai découvert assez rapidement qu’au-delà de la belle trajectoire qu’on peut imaginer d’un écrivain à succès, d’un écrivain adapté par Hollywood, il y avait des failles.

Qu’est-ce qui vous a le plus frappé chez James Norman Hall ?

Ce qui m’intéressait en premier lieu, c’était sa vie, sa trajectoire. Celle de fantassin, de pilote, d’aventurier, d’écrivain, de vagabond. Il a connu un succès considérable après une longue période de maturation, mais il est toujours resté extrêmement simple. Le déclencheur a été le doute, l’incertitude qui l’habitait. Un certain manque de confiance en ses capacités, alors que c’était un écrivain considérable.

Pourquoi avoir fait un tel travail de recherche sur sa vie ?

J’ai poussé ce travail de recherche sur James Norman Hall assez loin en lisant ses œuvres, ses contemporains, en me renseignant sur le Tahiti de l’époque. Je l’ai mené pour comprendre qui il était. Notamment parce que dans son histoire, celle qu’il met en scène lui-même, il y avait des zones d’ombre. Cela ne me satisfaisait pas. Je désirais comprendre quelle était sa trajectoire chronologiquement, mais également du point de vue de son histoire personnelle.

Après la tourmente, Sur les traces de James Norman Hall, de Gonzague Aizier. Éditions Ura, 254 pages, 20 €.

Retrouvez ICI son interview

Jeanne d'Arc 2023 : se déployer autour du monde et dans l’« archipel de France »

Publié le 01/07/2023

Le 25 avril dernier, au cours d’une interview, le ministre des Armées Sébastien Lecornu rappelait que « La France dispose d’un modèle de défense unique [...] parce que nous avons des enjeux de souveraineté sur trois océans, parce que nous devons conserver des capacités expéditionnaires ». Le même jour, à l’autre bout du monde, le PHA Dixmude débarquait 150 soldats de l’armée de Terre en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de l’exercice Croix du Sud.

Pendant plus de cinq mois, les propos du ministre des Armées ont résonné dans les nombreuses activités conduites par le groupe Jeanne d’Arc 2023. Opérations de lutte contre le narcotrafic, exercices interarmées et interalliés, patrouilles dans les zones économiques exclusives françaises... Les équipages du PHA Dixmude et de la frégate La Fayette, complétés du groupement de l’École d’application des officiers de Marine (GEAOM), d’un groupement tactique embarqué et d’un détachement de l’aviation légère de l’armée de Terre, de la Flottille 35F et de la Flottille amphibie, ont illustré à leur manière ces capacités expéditionnaires de l’État français. Et la mission Jeanne d’Arc a renoué avec une tradition ancienne de la Marine : la circumnavigation.

Un tour du monde en 155 jours

Ce mercredi 8 février, un vent glacial souffle sur le pont d’envol du PHA Dixmude. Une fois les au revoir faits aux familles et les honneurs rendus au chef d’état-major des armées, les marins ont appareillé pour... un tour du monde. Si la formation des futurs officiers de Marine constitue le cœur de cette mission, elle n’en reste pas moins un déploiement opérationnel par lequel la France assure une présence dans des zones d’intérêts stratégiques.

En Méditerranée puis en mer Rouge, tout d’abord. Après avoir franchi le canal de Suez, seuil incontournable du commerce international avec plus d’un milliard de tonnes de marchandises en transit chaque année, le groupe Jeanne d’Arc a fait route vers le détroit de Bab-el-Mandeb, haut lieu de tensions et de risques pour la circulation des navires, dus notamment à la guerre civile au Yémen. Le passage du groupe Jeanne d’Arc a contribué à renforcer la sécurité et la sureté maritime du secteur.

Dans la zone Indopacifique ensuite, avec Djibouti comme porte d’entrée et point d’appui essentiel pour les bâtiments de la Marine. Dans le golfe d’Aden, le PHA Dixmude et la frégate La Fayette ont intégré l’opération européenne Atalanta. Le 3 mars, en mer d’Arabie, les bâtiments français ont réalisé l’un et l’autre une fouille sur deux embarcations suspectes conduisant à la saisie de 300 kg d’héroïne, plus de 200 kg de méthamphétamine et près de 600 kg de résine de cannabis. Pour les officiers élèves, toujours au cœur de l’action, ces opérations ont constitué une opportunité supplémentaire d’appréhender de manière très concrète les enjeux sécuritaires, économiques et politiques attachés aux missions de la Marine en Indopacifique. Constituée de l’océan Indien et du Pacifique Sud, cette immense zone maritime abrite 1,6 million de français et compte 9 millions de km² de zone économique exclusive sous juridiction française. Le passage du groupe Jeanne d’Arc a été l’occasion d’affirmer la crédibilité de la France comme partenaire régional sur qui les nations de la région peuvent compter pour répondre aux crises d’ordre climatique ou sécuritaire. Dans le golfe du Bengale, le groupe a conduit l’exercice Lapérouse avec six partenaires stratégiques impliqués dans la sécurité maritime de la zone Indopacifique. Dans le Pacifique Sud, il a participé à l’exercice Croix du Sud organisé par les forces armées en Nouvelle-Calédonie (FANC). « Ces entraînements permettent de maintenir un haut niveau d’interopérabilité entre des marines partenaires de longue date, qui partagent la même vision des enjeux de sécurité maritime de la zone indopacifique. Cela concourt à la préservation d’un ordre international fondé sur le droit maritime et le multilatéralisme », a souligné le capitaine de vaisseau Emmanuel Mocard, commandant de la mission Jeanne d’Arc 2023 et du PHA Dixmude.

Enfin, les Antilles puis l’Atlantique après avoir emprunté le canal de Panama. Une première pour un porte-hélicoptères amphibie ! Dans cette zone archipélagique des Antilles, à la croisée des océans, la France compte 850 000 ressortissants et se positionne en État à part entière de la communauté caribéenne. La zone maritime des Antilles est souvent sous le feu des projecteurs après des saisies records de cocaïne sur des voiliers ou des go-fast réalisées par les équipages des frégates de surveillance Ventôse et Germinal. La région est aussi confrontée à presque tous les types de catastrophes naturelles, à l’image des violents séismes en Haïti ces dernières années, de l’ouragan Irma ayant dévasté Saint-Martin et Saint-Barthélemy en 2017 ou encore l’éruption volcanique à Saint-Vincent en 2021. Le parcours de la mission Jeanne d’Arc a été élaboré pour faire en sorte que le groupe soit présent en mer des Caraïbes en début de saison cyclonique et puisse intervenir au profit d’une population qui serait touchée par un événement climatique de grande ampleur. Comme pour démontrer la réalité de cette menace, la tempête tropicale Bret a pris la direction de la Martinique alors que le PHA Dixmude accostait à Fort-de-France. Sous commandement des forces armées aux Antilles, les escales et la participation à l’exercice d’évacuation de ressortissant Tchembé ont dû être réarticulés.

Deux bâtiments, une formation

Le Dixmude et le La Fayette : deux unités précieuses pour le GEAOM. Capable d’accueillir un état-major embarqué et doté de capacités polyvalentes, le PHA est l’outil idéal pour mener des opérations d’assistance ou d’évacuation et protéger les intérêts français ou européens dans les zones traversées. Il est escorté par la frégate La Fayette pendant toute la mission Jeanne d’Arc. Celle-ci assure sa protection et permet notamment aux officiers élèves de s’exercer à la lutte anti-sous-marine grâce au nouveau sonar de coque dont elle a été dotée en 2018 lors de sa rénovation - mise à niveau. Le groupe Jeanne d’Arc offre ainsi aux futurs officiers de Marine un cadre de formation unique, pleinement opérationnel.

Former au coeur des opérations

Publié le 01/07/2023

La mission Jeanne d’Arc représente l’aboutissement de la formation des futurs officiers de Marine. Tout au long du parcours, les cours théoriques se mêlent à la pratique pour disposer d’officiers opérationnels dès leur premier poste. Comment cette formation d’excellence façonne-t-elle les commandants de demain ? Quelle est l’importance d’une telle mission dans cet apprentissage quotidien ? Comment devenir un bon commandant ?

Une formation progressive

Une formation qui démarre deux années et demie plus tôt à l’École navale pour les élèves sélectionnés sur concours après une classe préparatoire aux grandes écoles. Après quelques mois de théorie, ils débutent leur formation pratique sur croiseurs et voiliers. Ces derniers offrent une première expérience maritime leur permettant d’appréhender les éléments, le vent et les courants de la rade de Brest. Une progression pas à pas dans le but de construire un savoir-faire et de développer leur sens marin. Les élèves travaillent ensuite les rudiments de la manœuvre sur les embarcations d’instruction : appareillage, accostage, homme à la mer, etc. Une mise en pratique approfondie sur les bâtiments d’instruction à la manœuvre tels que la Vigilante ou l’Engageante. L’École navale est aussi dotée d’un simulateur de navigation où les mises en situation et scénarios sont joués de manière très réaliste pour acquérir les bons gestes en passerelle et créer des automatismes chez les futurs chefs de quart.

Vient ensuite le temps des premières « corvettes ». Les élèves officiers embarquent à bord des bâtiments écoles pour des navigations exigeantes en Atlantique d’une durée de quinze jours. L’ensemble du savoir-faire assimilé à l’École navale et sur les bâtiments précédents y est restitué au cours de navigations côtières et hauturières où les cartes papier, la règle Cras et le sextant côtoient les moyens les plus modernes de navigation.

Des voiliers de l’École navale à la passerelle d’un PHA de 200 mètres de long, l’apprentissage de la navigation est un aller-retour continu entre la théorie et la mer où grâce à la supervision de leurs instructeurs le droit à l’erreur est encore permis pour mieux progresser.

Une école ouverte sur le monde

Si la majorité de la promotion 2023 est constituée de « bordaches », surnom usuel des élèves de l’École navale (en hommage au Borda, nom du navire qui l’accueillait historiquement), elle est également composée d’officiers de Marine sous contrat (OM/SC), d’officiers élèves étrangers, de commissaires élèves de l’École du commissariat des Armées, mais aussi de stagiaires en formation au sein du Service de santé des Armées (SSA), de la Direction générale de l’armement (DGA), des Affaires maritimes et de l’école de commerce EDHEC Business School. Ensemble, ils suivent des conférences sur de multiples sujets (historiques, géopolitiques, scientifiques, etc.) et se confrontent à la réalité des régions traversées. « Cela permet de développer notre curiosité et d’affûter notre sens critique sur les enjeux géopolitiques et géostratégiques d’aujourd’hui et de demain », précise l’officier élève Rémy. « Cette prise de conscience leur permettra par la suite de décider dans l’action au plus près des réalités de terrain », estime le capitaine de frégate Xavier, directeur de l’enseignement sur le Dixmude.

« Fournir à la Marine de demain des officiers prêts à servir, à commander et à aller au combat. »

La mission Jeanne d’Arc est surtout l’occasion pour ces jeunes marins de se former dans un cadre opérationnel. Les officiers élèves font partie de l’équipage. Une notion essentielle pour garantir le bon déroulement de la mission quand les marins partent loin et longtemps. L’entraînement est quotidien, en situation réelle, avec des marins à diriger. « On apprend à bien connaître les équipes, les locaux et systèmes avec lesquels nous serons amenés à travailler dans nos futures affectations », souligne Rémy. Au central opérations, la simulation de conduite d’une force navale leur permet d’apprendre rapidement les fondamentaux de la tactique navale dans les domaines de la lutte antisurface, anti-sous-marine et anti- aérienne. Les officiers élèves prennent ensuite les fonctions d’officier de lutte de force navale et s’entraînent à faire évoluer virtuellement des unités de combat pour atteindre un effet militaire précis. L’objectif principal ? Être capable d’agir et de décider en autonomie en situation d’affrontement, où chaque manœuvre peut être lourde de conséquences.

Des élèves bien entourés

Tout au long de la mission Jeanne d’Arc 2023, près d’une trentaine d’instructeurs supervisent les officiers élèves en formation. Ils assurent une partie des enseignements dispensés à bord, dans la continuité du cursus effectué à Lanvéoc-Poulmic, mais également le suivi et l’évaluation continue de ces derniers. Le premier maître Maxime est l’un d’entre eux. « J’ai vraiment envie de transmettre au mieux ce que mes pairs m’ont appris. » Riche de son expérience embarquée à bord d’un bâtiment de transport léger, d’un patrouilleur de haute mer, d’une frégate de surveillance ou encore du porte-avions, le premier maître Maxime, navigateur-timonier, a beaucoup à apporter à ses élèves. Il leur apprend son métier et les qualités pour être un bon chef de quart : « J’essaie de leur donner des méthodes, de les entraîner pour avoir une base solide », ajoute-t-il.

Responsables de la mise en situation des officiers élèves, les membres d’équipage du PHA Dixmude et de la frégate La Fayette jouent également un rôle essentiel dans la formation des officiers en devenir. Chaque marin, quel que soit son grade, est un acteur clé de leur réussite, à travers la transmission de connaissances, de savoir-faire et d’expériences tout au long de la mission. L’état-major de la mission Jeanne d’Arc est aussi impliqué, notamment lors de séances de questions-réponses avec les officiers élèves sur divers sujets : conciliation entre vie professionnelle et personnelle, erreurs de commandement, comment créer une bonne dynamique au sein de son service, etc. Embarqués, les officiers élèves prennent la mesure de leur engagement et des compétences demandées pour diriger un service, une unité et, à terme, commander un bâtiment de combat.

Commander un équipage

Formation historique des officiers de Marine, la « Jeanne » est par nature au cœur de l’action. Les officiers élèves évoluent en conditions opérationnelles et sont confrontés aux réalités de la mer. Ils sont formés à commander. Pour cela, ils doivent faire preuve d’humilité, qualité essentielle pour être à l’écoute, se remettre en cause et diriger des équipes. Ils doivent s’adapter à chaque situation, être capables de prendre des décisions, savoir diriger, faire preuve d’analyse mais également être conscients des évolutions techniques actuelles. Tant d’enjeux à prendre en compte pour pouvoir s’adapter à chaque situation et avoir un temps d’avance sur l’adversaire. Ces futurs cadres devront faire face à de nombreux défis, qu’ils doivent être prêts à affronter. Cette formation immersive leur apprend à commander et assure leur employabilité immédiate. Pour cela, les officiers doivent réussir à fédérer l’esprit d’équipage et convaincre pour obtenir le meilleur de leurs équipes. En mer, les officiers élèves découvrent de nouveaux horizons, différentes manières de penser le monde. Une approche appuyée grâce aux amitiés nouées avec les officiers élèves étrangers.

Entraînement mutuel de la flotte guyanaise

Publié le 24/09/2024

Les trois unités de la Marine nationale basées à Degrad des Cannes et les deux vedettes de la gendarmerie maritime de Guyane ont mené, le 20 septembre 2024 au large de Cayenne, des exercices conjoints.

Étaient concernés par cet entraînement, le patrouilleur Antilles Guyane (PAG)La Confiance qui rentrait d’un déploiement au Brésil et le PAG La Résolue en fin d’opération de police des pêches. Ils ont été rejoints par l’embarcation relève filet (ERF) Caouanne , la vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) La Charente et par la VCSM Organabo (basée à Kourou). À l’issue d’un exercice d'évolution à la mer (EVOLEX) les deux PAG se sont entraînés à une présentation au ravitaillement (PRERAM).

Ces exercices mutuels sont essentiels pour les forces maritimes guyanaises qui sont régulièrement amenées à travailler ensemble dans le cadre des opérations Titan (tirs de fusée) ou de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementé (INN).

A la différence de la Caouanne qui récupère les filets lors d’une intervention sur un pêcheur illégal sous la protection des vedettes de gendarmerie maritime, les PAG et les vedettes ont pour mission le contrôle des embarcations de pêche en ZEE française.

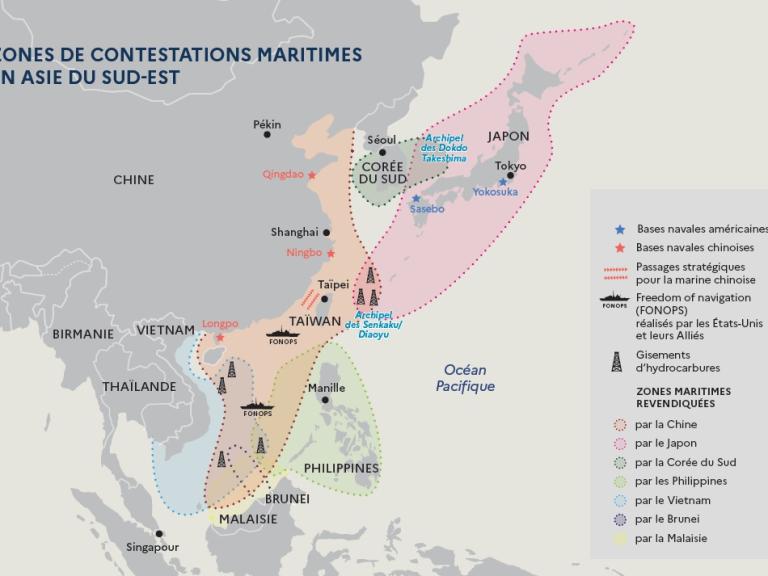

Mer de Chine méridionale, une forte volonté chinoise de territorialisation

Publié le 13/09/2024

La mer de Chine méridionale est, depuis près de deux décennies, l’un des cas emblématiques à la fois de la contestation des règles juridiques internationales et de la volonté d’appropriation agressive de nouveaux territoires par la République populaire de Chine. Les archipels Paracels et Spratleys sont devenues sources de tensions vives entre la Chine et certains pays d’Asie du Sud-Est, au premier rang desquels le Vietnam et les Philippines, ainsi que d’autres acteurs de la région.

La présence chinoise dans les îles Paracels est attestée de longue date. Depuis la création de la République populaire de Chine, ses dirigeants n’ont eu de cesse de s’approprier ces îles, en particulier dans le cadre d’une sanctuarisation agressive perçue comme indispensable. L’accaparement des espaces maritimes dépendant de ces archipels vise des fins aussi bien économiques que militaires. En effet, la proximité entre les Paracels et l’île de Hainan au sud de la Chine, principale base de la marine de l’Armée populaire de libération – incluant la base de SNLE de Longpo – rend le contrôle de cet archipel éminemment stratégique. En suivant la logique de la pensée navale chinoise du « dépassement des chaînes d’îles » promue par l’amiral Liu Huaqing à partir de la fin des années 1980, conduisant à la nécessité du développement pour la Chine d’une marine océanique, le contrôle de ses approches les plus sensibles relève de l’impératif. Il n’est ainsi nullement question pour Pékin de laisser une quelconque puissance s’implanter à proximité, afin de conserver une liberté d’action navale la plus importante possible.

Plus au Sud, la découverte de gisements gaziers potentiels dans les îles Spratleys au milieu des années 2000, combinée aux ressources halieutiques et pétrolières de la zone, a aiguisé les appétits de Pékin quant à la revendication de ces territoires. Si la logique militaire de sanctuarisation de l’espace de mer de Chine méridionale s’applique aussi aux Spratleys, celle-ci est bien entendue plus limitée. Toutefois, leur contrôle militaire permet d’opérer une forme de bastionnement aéronaval et sous-marin, vis-à-vis de l’arc Philippines-Singapour, perçu comme trop fortement américanisé.

L’expansionnisme chinois : une revendication vieille du XIIe siècle

Dans cette optique, la stratégie chinoise se fonde sur deux piliers : d’une part la revendication d’un espace territorial au titre de « l’héritage historique » et, d’autre part, la création d’une présence permanente militaire sur les îlots contestés. Concernant la revendication, celle-ci est assez ancienne, avec une première demande chinoise d’attribution de territoire dès 1947, avant que la « ligne des neuf traits » 1 – représentant la portion de territoire maritime réclamée par Pékin – ne soit établie en 1952. Ces revendications, dont le fondement serait l’héritage d’une possession historique antérieure, remontant à l’époque de la dynastie Yuan (XIIe siècle), préexistent à la Convention des Nations-Unies sur le Droit de la Mer à laquelle la Chine est partie prenante.

La militarisation des récifs de mer de Chine méridionale, apparaît ainsi comme la seconde étape d’une stratégie du fait-accompli qui vise pour Pékin, à étendre sa présence territoriale au sud-ouest de ses territoires continentaux et insulaires. La transformation d’un certain nombre d’îles ou d’atolls en véritables bases aéronavales – la plus impressionnante étant certainement celle de Fiery Cross, découverte en 2015 grâce à des images satellitaires – répond à cet objectif. À l’heure actuelle, la Chine dispose de trois grands récifs militarisés – a priori avec une infrastructure capable d’accueillir des forces aéronavales – Fiery Cross, Subi et Mischief ; auxquels il faut ajouter une série de récifs moins développés : Cuarteron, Gavin, Hughes et Johnson suivant leur dénomination américaine.

Des îlots sans eaux territoriales servant de bases militaires

Il s’agit ainsi de créer les conditions d’une occupation humaine permanente, ici doublée d’une capacité militaire, permettant d’une part d’asseoir les revendications au plan juridique, mais aussi d’autre part d’être en mesure de réaliser un bastion avancé. Les infrastructures aéronautiques des grands récifs militarisés sont ainsi en mesure d’accueillir des bombardiers stratégiques H-6, piliers de la projection de puissance de la force aérienne de l’Armée populaire de libération, y compris dans son aspect de dissuasion nucléaire. En outre, ils disposeraient de capteurs, radars notamment, offrant une couverture aéronavale avancée.

Toutefois, les récifs ainsi transformés font aujourd’hui face à de nombreux aléas environnementaux, aggravés par les effets du changement climatique. L’effort imposé aux îlots en matière de poldérisation, aggravé par la montée des eaux ainsi que l’accroissement des phénomènes climatiques extrêmes dans la région, tend à provoquer des dégâts importants qui pourraient rendre les principales bases chinoises non-viables à l’horizon de quelques décennies.

Enfin, il importe de considérer que la manoeuvre visant à transformer ces récifs en îles habitées afin de changer leur statut en droit international a globalement échoué puisque Fiery Cross, Subi et Mischief ont été considérés par la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, juridiction ayant le pouvoir de se prononcer sur les litiges liés à la Convention des Nations-Unies sur le Droit de la Mer, comme des « rochers », ne leur conférant ainsi pas la possibilité de générer des eaux territoriales et, de ce fait, inclus dans la zone économique exclusive des pays riverains, ici les Philippines.

Malgré cet avis juridique de 2016, l’occupation par la Chine – mais aussi par les autres pays riverains, en réponse aux manoeuvres chinoises – d’un certain nombre d’îlots se poursuit, créant une situation de plus en plus inextricable en regard de la disposition géographique des occupations permanentes ou semi-permanentes des uns et des autres. La mer de Chine méridionale prend donc l’aspect d’une contestation continue, avec une confrontation sporadique entre les acteurs notamment s’agissant des campagnes de pêche. La Chine déploie également des plateformes de forage pétrolier ou gazier dans les ZEE des pays riverains, Vietnam notamment, engendrant des tensions fortes entre Pékin et Hanoï. Cas d’école de la remise en cause de l’ordre juridique international ainsi que de la volonté de territorialisation de la mer, la mer de Chine méridionale est à l’heure actuelle l’un des principaux points chauds navals du monde, à proximité immédiate de Taïwan qui cristallise les regards des deux côtés du Pacifique.

1 Devenue depuis quelques années la « ligne des 10 traits », le dernier permettant d’y inclure l’île de Formose.

La frégate multi-missions à capacité de défense aérienne Lorraine arrive dans les passes de Tokyo

Capitaine de corvette Christophe Humbert, à la tête de l’entraînement physique militaire et sportif

Publié le 13/09/2024

Il y a vingt ans, il participait aux Jeux Olympiques d’Athènes. En tant que membre de l’équipe de France de judo dans la catégorie des moins de 90 kg. Cet été, l’ancien double champion de France et d’Europe (2005) arbore désormais quatre galons dorés sur sa veste bleu marine. à la tête de l’entraînement physique militaire et sportif dans le Marine, c’est côté gradins que le capitaine de corvette Christophe Humbert vibrera avec les marins sélectionnés pour les Jeux de Paris.

Cols bleus : Quel est votre rôle à la tête de l’entraînement physique militaire et sportif (EPMS) de la Marine ?

Capitaine de corvette Christophe Humbert : Je suis en quelque sorte le pilote de domaine. Mon rôle : appliquer la politique sportive de la Marine décidée par le chef d’état-major, gérer ses ressources, financières et humaines (mutations des moniteurs de sport, formations). Je dépends du bureau condition du personnel militaire (CPM) de la direction du personnel de la Marine (DPM).

C. B. : Quelle est aujourd’hui cette politique sportive ?

CC C. H. : La Marine évolue dans un monde incertain. Elle doit faire face à des menaces plus fortes ainsi qu’à des contextes d’engagement opérationnel qui se durcissent. Pour la réussite de la mission, la capacité opérationnelle du combattant et l’adéquation de la préparation physique et mentale des équipages au combat sont donc plus que jamais primordiales. La Marine doit disposer d’équipages jeunes, aguerris et résilients. Chaque marin, quel que soit son grade et le poste tenu, est susceptible d’être déployé sur un théâtre d’opération, et donc soumis à l’obligation de maintien en bonne condition physique.

C. B. : Quels sont les équipements mis en place pour faire du sport sur les bâtiments ?

CC C. H. : La Marine propose des modules compacts qui permettent la pratique du sport même en période embarquée et sur des bâtiments de petite taille. Du matériel d’haltérophilie, de quoi faire du cross-training (tapis, élastiques, cordes à sauter…), des barres de traction. Des vélos elliptiques sont installés dans les coursives, les hangars… jusque dans les sous-marins. Ils sont découpés en morceaux puis soudés à bord.

C. B. : Y a-t-il des référents sport à bord de tous les bâtiments ?

CC C. H. : Chaque équipage possède un officier chargé des sports, en quelque sorte notre correspondant. Il fait surtout le point sur le matériel manquant et nous transfère les besoins de l’équipage. Sur les porte-hélicoptères amphibies (PHA) et le porte-avions (PA), un entraineur est affecté et fait partie de l’équipage. Les autres unités peuvent faire appel à notre bureau pour que leur soit mis pour emploi un moniteur EPMS le temps d’une mission par exemple.

C. B. : Que conseillez-vous aux marins embarqués pour rester en forme ?

CC C. H. : Ils peuvent télécharger nos routines sur les plateformes institutionnelles. Lorsqu’il n’est pas possible de courir (comme sur le pont des PHA et du PA), il faut entretenir son système cardio-vasculaire en faisant du vélo et/ou du rameur. Il est primordial de muscler les membres inférieurs en faisant du gainage, des abdominaux, toute la ceinture lombaire est à privilégier car les problèmes de dos sont légion, surtout chez les sous-mariniers.

C. B. : Quels sont les sports faciles à pratiquer en mission ?

CC C. H. : Le cross-training a clairement la cote en ce moment ! C’est une forme d’entraînement intense fondée sur des mouvements fonctionnels. Les séances d’entraînement comprennent des variations de squats, de pompes et de levées de poids effectuées pendant une durée déterminée pour développer la masse musculaire. Cela ne nécessite pas une grande plage horaire (30 à 45 min), ce qui les rend facile à intégrer dans un planning de marin embarqué.

C. B. : Quelles sont les conclusions en matière sportive de l’audit sur la Marine réalisé en avril dernier ?

CC C. H. : L’audit de l’Inspection de la Marine nationale (IMN) évoque la place de l’EPMS dans la Marine nationale et la façon dont nous devons le remettre au centre du parcours des marins. Grâce au sport, ils seront mieux dans leur peau, dans leur tête et dans leur travail au quotidien. Tout est lié et cette variable ne doit pas être un ajustement. Le sport fait partie de notre ADN.

C. B. : Le contrôle de la condition physique du militaire est un outil de mesure… pourquoi est-il important de le passer ?

CC C. H. : C’est l’unique indicateur mis en place par l’état-major des armées car il est simple à exécuter. Cela permet d’obtenir une cartographie immédiate de la condition physique du marin. Actuellement, 60 % des marins se présentent aux tests sportifs, c’est trop peu ! 20 % sont inaptes mais il reste 20 % de marins qui ne les font pas, or n’oublions pas que c’est obligatoire. Pour le réussir, un marin doit atteindre un score de 31/60. Notre objectif est que près de 100 % des marins aptes atteignent ou dépassent ce score. En travaillant avec les écoles et la DPM, en montrant au marin qu’il peut avancer plus vite en grade s’il est bon en sport, nous espérons obtenir des résultats intéressants.

C. B. : Que proposez-vous pour encourager les marins à passer leurs CCPM ?

CC C. H. : Passer ses CCPM est devenu une sanction. Ce n’est pas le cas. Les marins peuvent venir se tester dans les bureaux EPMS, même s’ils ne sont pas prêts. Les moniteurs se feront un plaisir de les accompagner et de leur proposer des programmes d’entraînement pour arriver à un niveau satisfaisant. Nous nous adaptons en fonction du champ de compétence de chaque marin. Tout le monde doit faire du sport mais le curseur n’est pas le même pour un fusilier marin ou un gestionnaire.

C. B. : Comment réussir à maintenir les marins en forme ?

CC C. H. : Si le commandant d’une unité pratique lui-même du sport régulièrement, c’est gagné ! Il doit être intimement persuadé que plus son équipage sera en forme, plus il améliorera le rendement de son bâtiment et des missions. Je suis conscient de la charge de travail qui leur incombe, mais il faut accepter de perdre du temps à court terme pour rendre les marins plus efficaces.

C. B. : Quelles valeurs rassemblent les sportifs de haut niveau et les marins ?

CC C. H. : Les couleurs de l’Institution. Nous nous battons pour une mission qui nous tient à cœur. Quand j’étais judoka, ma mission, même si je ne l’appelais pas ainsi, était d’être champion olympique, d’Europe, du monde. Quand vous arrivez sur un navire et dans une unité, l’objectif est aussi d’être le meilleur, de défendre les valeurs de la Marine qui deviennent les vôtres. Il faut se dépasser et prouver à l’Institution, et à soi-même, qu’on en est capable. Nous pouvons tous donner le meilleur de nous-même si nous sommes convaincus que la mission qui nous a été confiée est la bonne.

C.B : Qu’attendez-vous des Jeux ?

CC C. H. : J’espère que les marins s’identifieront aux quelques sportifs de haut niveau de la Défense participant aux JO. Charline Picon, par exemple, en est à sa cinquième sélection à des Jeux Olympiques, qui plus est, en changeant de support (elle est passée de la planche à voile RS : X au 49er FX). Avec une bonne préparation, un entraînement sérieux, de la volonté et une équipe solide derrière soi, on met toutes les chances de son côté et le rêve devient possible. Personnellement, j’espère que mes amis décrocheront des médailles et que l’équipe de France olympique rayonnera et nous ramènera des médailles.

Bio express

2004 : champion d’Europe par équipe, catégorie moins de 90 kg, puis membre de l’équipe olympique aux JO d’Athènes

2005 : champion de France, puis d’Europe, catégorie moins de 100 kg

2006 : 3e place aux championnats du monde par équipe

2007 : rejoint la Marine en tant qu’officier sous contrat

2008 : membre de l’équipe olympique aux JO de Pékin

2012 : affecté au CNSD (Centre national des sports de la Défense) à Fontainebleau.

2016 : officier EPMS au Pôle Écoles Méditerranée (PEM)

2019 : officier EPMS de l’arrondissement maritime Méditerranée

2020 : chef de la section EPMS

CC Christophe Humbert