Civils et militaires, tous marins

Narcotrafic, une lutte permanente

Publié le 01/08/2023

Chaque année, plusieurs dizaines de tonnes de stupéfiants sont saisies par la Marine nationale autour du globe (44,7 tonnes saisies en 2022, soit 1,92 milliard d’euros).

Océan Indien, golfe de Guinée, mer Méditerranée

Selon la zone maritime, les vecteurs utilisés par les narcotrafiquants varient tout comme les moyens déployés par la Marine nationale et les partenaires avec lesquels elle mène la lutte contre le trafic de stupéfiants. Depuis le début de l’année 2023, à la date de rédaction de ce dossier, treize saisies ont été effectuées par la Marine nationale dont huit en océan Indien, quatre aux Antilles et une en Atlantique. Ce sont 16 tonnes de drogue (représentant une valeur marchande de 260 millions d’euros) dont le produit de la vente ne financera pas les réseaux criminels et terroristes. Si les Antilles constituent une région particulièrement concernée par ce trafic, d’autres régions du globe sont touchées par ce phénomène. Parmi elles, l’océan Indien, le golfe de Guinée ou encore la mer Méditerranée. Des voies maritimes denses, accaparées par le commerce mondial, au sein desquelles tentent de se glisser les narcotrafiquants. Grâce à ses moyens prépositionnés ou déployés depuis la métropole, la Marine y mène d’importantes campagnes de lutte contre le trafic de stupéfiants.

Nation de l'océan Indien : Aux côtés des alliés

Grâce à l’opération européenne Atalanta, initiée en 2008, les actes de piraterie au nord-ouest de l’océan Indien ont largement diminués. À tel point que, depuis le 1er janvier 2023, l’Organisation maritime internationale (OMI) ne reconnaît plus la région comme « zone à haut risque ». Fort de ce succès, en 2021, le Conseil de l’Union européenne décide d’élargir l’éventail d’action d’Atalanta à, entre autres, la lutte contre le trafic de drogue. Un spectre de missions plus large auquel participe la Marine grâce à ses moyens déployés ou stationnés dans la région.

En plus d’Atalanta, les moyens français sont déployés au sein d’une coalition navale internationale, les combined maritime forces (CMF). Créée en 2001 par les États-Unis, cette coalition réunit 38 nations et oeuvre pour la sécurité maritime au nord de l’océan Indien, de la mer Rouge jusqu’au golfe Arabo-Persique. Depuis Bahreïn, l’état-major coordonne cinq forces opérationnelles, ou combined task forces (CTF). Parmi elles, la CTF150 oeuvre à assurer la sécurité maritime et la lutte contre les trafics illicites en mer d’Arabie et au profit de laquelle la Marine nationale déploie ses moyens.

Sur les huit saisies de stupéfiants effectuées en océan Indien par la Marine nationale depuis début 2023, quatre s’inscrivent dans le cadre de la mission Atalanta et trois dans le cadre de la TF150. Les bâtiments sont engagés dans l’une ou l’autre des opérations selon le besoin. « C’est ce que l’on appelle en anglais le dynamic tasking, précise le lieutenant de vaisseau (LV) Adrien, officier traitant à l’état-major des opérations Marine. La Marine nationale échange constamment avec les nations partenaires pour collecter et partager le renseignement. Selon la situation, le commandant de la zone maritime de l’océan Indien (ALINDIEN) décide sur quelle opération nos bâtiments vont être envoyés. » Dernière saisie en date : 2,1 tonnes de résine de cannabis à bord d’un navire de pêche par la frégate de type La Fayette Surcouf fin mai 2023.

Deux axes identifiés

Dans cette zone maritime du globe, les narcotrafiquants utilisent principalement des « boutres ». Ces navires traditionnels originaires de la mer Rouge naviguent lentement, à une dizaine de nœuds, et se ressemblent tous. Plus facile donc pour les narcotrafiquants de se fondre dans la masse. Ces derniers empruntent l’une des deux principales routes maritimes de la drogue dans la région. La « Smack Track » en argot américain « la piste de l’héroïne », connecte le nord de la mer d’Arabie au sud-est de la côte africaine puis éventuellement jusqu’en Europe. Et la « H-highway » pour « l’autoroute du haschich », qui quitte le Pakistan, enroule toute la péninsule Arabique pour remonter vers la mer Rouge et rejoindre la Méditerranée.

Pour mener à bien la lutte contre ces trafics illicites, ALINDIEN dispose des moyens des Forces françaises aux Émirats arabes unis (FFEAU) et peut également avoir recours aux moyens prépositionnés auprès des forces armées en zone Sud de l’océan Indien, basées à La Réunion, mais aussi des forces françaises stationnées à Djibouti. Cela comprend deux frégates de surveillance, un patrouilleur et occasionnellement un Atlantique 2 et un Falcon 50 Marine. « Chaque navire militaire français qui transite dans l’océan Indien peut participer à des missions de lutte contre le trafic de drogues, précise le LV Adrien. Ce fût notamment le cas lors de la dernière mission Jeanne d’Arc où les deux navires ont intégré Atalanta pour quelques jours ». En effet, le 2 mars 2023, le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude et la frégate La Fayette, alors en mission Jeanne d’Arc autour du monde, saisissent plus d’une tonne de stupéfiants en mer d’Arabie (573 kg de cannabis, 210 kg de métamphétamines et 307 kg d’héroïne et d’opiacés).

Depuis janvier 2023, près de sept tonnes de drogues ont été saisies en océan Indien. Systématiquement dans cette région du globe, lorsque la drogue est saisie, elle est détruite. Cela permet au bâtiment militaire de poursuivre sa mission sans avoir à détourner sa route pour rapatrier la cargaison.

Golfe de Guinée : opération Coymbe

La lutte contre le narcotrafic dans le golfe de Guinée s’inscrit dans le cadre de l’opération française Corymbe. Mise en place en 1990, cette dernière œuvre pour la sécurité maritime régionale à travers un mandat doté d’un vaste panel de missions, de la lutte contre la piraterie et les trafics illicites (humains, armes, drogues…) à la formation des marines riveraines du golfe. Depuis la mise en place du processus de Yaoundé en 2013 (initiative lancée par les chefs d’État et de gouvernement riverains du golfe de Guinée, du Sénégal à l’Angola, pour accroître la sécurité des espaces maritimes), la Marine coopère avec les États riverains. Ainsi, depuis plus de trente ans, elle déploie de manière quasi permanente un bâtiment dans la région.

Les navires déployés dans le cadre de l’opération sont principalement des patrouilleurs de haute-mer (PHM). Des frégates de surveillance (FS) ainsi que des porte-hélicoptères amphibies (PHA) peuvent également être présents. Dans les airs, le Falcon 50 positionné à Dakar (Sénégal) est systématiquement déployé pour les missions de lutte contre le narcotrafic. Ces interventions sont bien souvent menées en haute mer sur des navires empruntant la route transatlantique entre l’Amérique du Sud et l’Afrique pour acheminer de la cocaïne qui sera ensuite transférée vers l’Europe par voie terrestre. « La zone que nous surveillons tout particulièrement s’étend au large du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée, jusqu’au sud des îles Canaries », pointe le capitaine de corvette Pauline, adjoint au chef du plateau Afrique à la division des opérations du commandant en chef pour l’Atlantique. Des saisies dans la profondeur qui permettent d’appréhender d’importantes quantités de drogue, avant qu’elles ne soient dispersées sur le territoire national.

Renseigner pour agir

De concert avec les alliés du Centre opérationnel d’analyse du renseignement maritime pour les stupéfiants (MAOC-N), la Marine nationale identifie les navires suspects avant d’intervenir. Agence internationale de coordination créée en 2007 à l’initiative de la France, le MAOC-N est basé à Lisbonne et est alimenté par des renseignements provenant des différents pays membres. « La Marine nationale dispose d’un officier de liaison en permanence au MAOC-N. Ce dernier tient les unités françaises informées du renseignement à disposition et permet de maintenir un lien constant avec nos alliés pour mener au mieux nos opérations dans le golfe de Guinée », ajoute le CC Pauline.

Chaque mission de lutte contre le narcotrafic dans le golfe de Guinée est donc soigneusement planifiée à l’avance dans un effort collectif. Le CC Pauline précise : « Nous identifions les navires d’intérêt grâce au renseignement français ou allié puis préparons l’action avec la division de l’action de l’État en mer et le procureur de la République de Brest. Nos actions rentrent dans le cadre de la convention sur le droit de la mer et la convention de Vienne. » Des missions menées sur un spectre de clients très vaste. Du simple voilier de pêche à des navires de types supply d’une cinquantaine de mètres, voire des vraquiers d’une centaine de mètres de long, les marins doivent être prêts à toute éventualité.

Avec nos partenaires africains

Dans le cadre de la mission Corymbe, la Marine nationale contribue à renforcer les capacités des marines riveraines du golfe de Guinée à lutter contre les trafics illicites. Des missions sont donc menées conjointement avec les partenaires africains. Le CC Pauline note qu’aujourd’hui « le Sénégal et la Côte d’Ivoire se déploient en haute mer, à plus de 150 nautiques (280 kilomètres) de leurs côtes ». La Marine nationale s’entraîne donc régulièrement avec ces derniers. Ensemble, ils identifient le navire suspect et l’interceptent. Au fil des années, une confiance s’est établie avec ces pays. Ils sont désormais reconnus et intégrés par le MAOC-N qui leur partage le renseignement nécessaire.

Mer Méditerranée : un exemple métropolitain

Le narcotrafic n’est pas cantonné aux espaces maritimes lointains : les mers bordant les côtes métropolitaines sont également concernées, de la mer du Nord à la Méditerranée en passant par l’Atlantique. Les trafiquants savent toutefois qu’il est vain d’essayer d’aborder les côtes françaises car elles sont surveillées. Elles le sont, par la Marine nationale avec son réseau de sémaphores, ses moyens aériens et navals mais également par la Gendarmerie maritime, les Douanes ou encore la Gendarmerie territoriale. Si les narcotrafiquants évitent nos côtes ils peuvent toutefois emprunter des routes qui passent à portée de nos moyens d’intervention et progressent sensiblement dans l’acheminement des marchandises illicites par conteneurs vers les plateformes portuaires. Zoom sur la Méditerranée, qui voit transiter chaque année 30 % des navires marchands du monde.

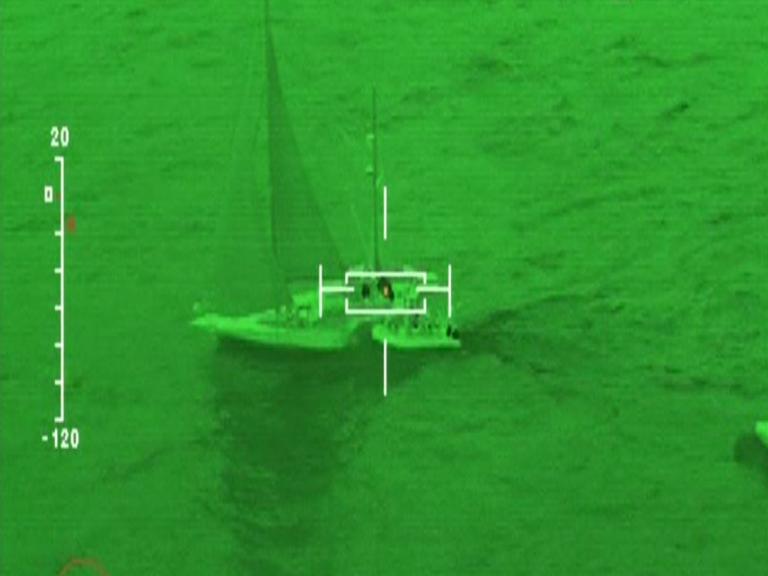

La majorité du trafic de stupéfiant en Méditerranée concerne la résine de cannabis. Cependant, les trafiquants n’hésitent pas à troquer occasionnellement leur cargaison habituelle contre des produits plus exotiques : cocaïne en provenance d’Amérique du Sud ou opiacés du Levant. Pour pénétrer le marché européen ils transitent vers la Méditerranée centrale et orientale où les côtes sont moins surveillées et les organisations mafieuses très implantées. Si entre le Maroc et l’Espagne les narcotrafiquants filent d’une côte à l’autre sur des go-fast, dans la zone où la Marine opère, ce n’est pas le cas. Dans cet espace situé au large, et en dehors de toute zone économique exclusive, les trafiquants font profil bas. Ils utilisent des slow movers, c’est-à-dire des bateaux de pêche, des voiliers ou de petits cargos transformés pour transporter de la drogue.

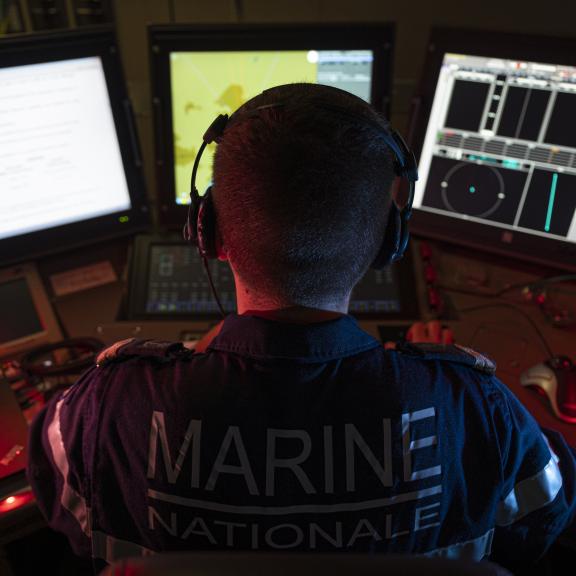

Un vrai travail d'équipe

La lutte contre les narcotrafics en Méditerranée présente plusieurs aspects. L’ensemble des moyens de la Marine contribue, dans le cadre de leurs missions journalières en Méditerranée, à la collecte de renseignement. Il peut s’agir de renseignement d’origine électromagnétique, image, humaine ou acoustique. Parmi ces données, certaines concernent le narcotrafic et sont transmises aux organismes chargés de les analyser, comme le MAOC-N, l’office antistupéfiants (OFAST) ou la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED). L’autre aspect de la lutte est l’interception des narcotrafiquants. Il s’effectue selon deux méthodes. La première est opportuniste : l’un des organismes en charge de la lutte contre le trafic de drogue (DNRED, OFAST…) obtient un renseignement concernant un navire. Il demande alors au préfet maritime de la Méditerranée si un moyen de l’État est en mesure de mener une enquête en mer. La seconde consiste en une opération planifiée. La Marine et la Douane coopèrent régulièrement. Le patrouilleur hauturier de la direction nationale garde-côtes des douanes (DNGCD) Jean-François Deniau associé à un navire de la Marine mène ce type d’opérations hauturières. Leur planification est décidée sur la base de renseignements analysés. Les navires de surface sont appuyés par des moyens aériens (Marine, Douane...). Une cellule interministérielle à la préfecture maritime, réunissant les représentants des services participants et le parquet du tribunal judiciaire de Toulon, statue sur l’opportunité de visiter le navire suspecté. En suivant l’avis du Parquet, une procédure respectant la convention de Vienne est lancée. Celle-ci vise à solliciter le pays d’origine du navire suspecté afin d’obtenir l’autorisation de monter à bord. Une fois cette dernière obtenue, l’intervention et le contrôle en mer sont déclenchés. Lorsque de la drogue est découverte à bord, le procureur peut décider soit le déroutement du navire vers Toulon afin de procéder à l’inculpation des trafiquants soit de recourir au concept de la dissociation. « C’est un vrai travail d’équipe, la Douane amène son expérience dans le domaine de la fouille, la Marine ses techniques d’assaut en mer et de visite d’un navire mais surtout sa capacité à coordonner l’opération puisque celle-ci est pilotée par le centre opérationnel du commandement de la zone maritime Méditerranée (CECMED) » nous précise l’inspectrice régionale des douanes Virginie, chef du bureau de la coordination de la division de l’action de l’État en mer de la préfecture maritime de Toulon.

Premier appontage d’un H160 sur une frégate multi-missions

Publié le 13/09/2024

Le 7 septembre 2024, au large de Belle-Île, l’équipage de la frégate multi-missions (FREMM) Auvergne s’apprête à passer au poste aviation pour accueillir sur sa plateforme hélicoptère le premier entraînement à l’appontage d’un hélicoptère H160 à bord d’une FREMM.

Depuis 2023, la Marine nationale dispose d’hélicoptères H160, déployés sur les trois façades maritimes et principalement destinés à réaliser des missions de secours et sauvetage maritime.

Sur le pont d’envol, les marins du service aviation sont à leur poste et attentent les ordres du premier maître (PM) Stéphane, directeur du pont d’envol. Tous s’apprêtent à conduire une série de « Touch and Go » avec l’équipage de l’aéronef de la Flottille 32F. L’objectif du jour est de qualifier le copilote à l’appontage de jour.

Après 8 appontages réalisés avec succès, la qualification est validée. Pour le PM Stéphane, ce premier appontage sur FREMM permet de confirmer les capacités de l’hélicoptère à évoluer dans différents domaines et différents milieux.

Heureux de voir enfin l’accomplissement du projet H160 et de faire partie du processus de développement d’autant plus sur une frégate de premier rang. Il s’adapte rapidement à l’environnement d’une FREMM.

Exercice Baltops, la FREMM Auvergne sur tous les fronts

Publié le 01/08/2023

Du 5 au 16 juin, la frégate multi-missions (FREMM) Auvergne a été engagée aux côtés d’une cinquantaine d’unités de l’OTAN dans l’exercice Baltops (Baltic Operations). Cet exercice historique de l’Alliance s’est déroulé dans les eaux froides, resserrées et peu profondes de la mer Baltique. Un entraînement opérationnel riche pour l’équipage.

Cela fait dix jours que les marins de l’Auvergne et son détachement hélicoptère de la Flottille 33 F vivent au rythme soutenu du scénario multilutte de Baltops. L’objectif de la 52e édition de cet exercice OTAN est d’opérer en coalition de manière réaliste, en conjuguant tous les domaines de lutte : en surface, sous la mer, dans les airs, mais aussi sur la frange côtière avec les dimensions amphibie et de guerre des mines. Le contexte international et les enjeux de la zone sont à l’origine d’une ampleur sans précédent pour Baltops : plus de cinquante bâtiments et aéronefs de 19 nations sont engagés, des destroyers américains et danois aux sous-marins allemand et suédois*, en passant par les marines espagnole et néerlandaise. Côté français, l’Auvergne est engagée avec le patrouilleur de haute mer Commandant Blaison, le bâtiment base de plongeurs démineurs Vulcain, le chasseur de mine tripartite Sagittaire et un détachement du groupement de plongeurs démineurs de la Manche, et le bâtiment de commandement et de ravitaillement Somme.

HAUTE INTENSITÉ À TOUS NIVEAUX

Après une phase de montée en puissance, le rythme s’accélère : jour et nuit, l’animation de l’exercice fait croître les tensions entre les deux forces constituées dans le jeu, les adversaires ayant des comportements de plus en plus agressifs. Une menace est reportée au central opérations (CO), le clairon retentit : « À tous, on rappelle au poste de combat ! » Concentration maximale : le silence règne. Il n’est interrompu que pour annoncer des détections d’aéronefs, de navires, des renseignements rapportés par le Caïman Marine en vol ou par les bâtiments alliés. Le capitaine de vaisseau Franck Auffret, commandant l’Auvergne, donne ses directives. Un marin annonce : « La priorité du commandant est la lutte antiaérienne. »

Dans les coursives, l’équipage réagit, diffusion après diffusion. Impact sur bâbord, le personnel se replie sur tribord ; dégagement de fumée et panne électrique à proximité de la plage avant, les pompiers lourds interviennent. Une odeur mêlant fumigènes et humidité rend la chose réaliste, palpable. Deux jeunes brancardiers prennent en charge des blessés au carré officiers mariniers, converti en zone médicale à l’avant du bâtiment ; des infirmiers les observent et débrieferont à l’issue pour parachever leur formation. En passerelle, les regards scrutent horizon et écrans pour repérer les unités et menaces ; les informations du CO et les priorités du commandant dictent la conduite de la frégate.

DE L’ENTRAÎNEMENT AUX OPÉRATIONS

Si la concentration est totale d’un pont à l’autre, ce n’est pas uniquement dû au réalisme de l’exercice. Dans une mer Baltique où fourmillent navires de commerce et de plaisance, au-dessus de laquelle les lignes aériennes civiles s’entrecroisent, des échos radars inconnus sont reportés en provenance de l’Est. Un avion de patrouille maritime et des avions de chasse Sukhoï russes sont en approche. D’une voix sûre, le lieutenant de vaisseau Bastien, officier de quart opérations, les contacte par radio : le Caïman Marine de la FREMM est en vol dans la zone, il leur recommande d’éviter de voler à la même altitude. Les pilotes russes prennent en compte l’information et s’éloignent.

Là reposent la richesse et la complexité de Baltops : conjuguer dans une même séquence entraînement et opération, en restant professionnels avec les compétiteurs malgré les sollicitations de toutes parts. L’équipage est ainsi poussé à se dépasser, tout en pensant au coup d’après : un ravitaillement à la mer avec le FGS Spessart allemand se prépare pour le lendemain…

Un 6 juin, à Colleville-Montgomery

Publié le 01/08/2023

Depuis quinze ans, l’École des fusiliers marins organise, chaque 6 juin, en Normandie, l’une des cérémonies qui rythment son année scolaire. Celle-ci s’inscrit dans le cadre des commémorations du Débarquement et se tient alternativement sur les communes de Ouistreham et de Colleville-Montgomery. C’est devant la plage de cette dernière que les fusiliers marins se retrouvent ce matin du 6 juin 2023. En plus des élèves, des détachements du Commando Jaubert et du Commando Kieffer se rassemblent, sous les armes, autour du drapeau du 1er régiment de fusiliers marins. C’est également le rendez-vous des vétérans avec à leur tête Léon Gautier (*), dernier des 177 commandos qui ont débarqué sous les ordres du capitaine de corvette Philippe Kieffer le 6 juin 1944 à cet endroit précis.

OBJECTIF : LA NORMANDIE

À l’aube du 5 juin 2023, un convoi quitte la base des fusiliers marins et commandos située à Lanester (56). Ils sont un peu plus de 250 à prendre la route. Leur objectif : le gymnase de la ville de Ouistreham qui sera leur cantonnement pendant deux jours. Le second maître (SM) Xavier, élève au cours du brevet supérieur, est du voyage et nous fait part de ce que cela signifie pour lui : « Venir sur les plages du Débarquement, c’est respecter la tradition de nos anciens, c’est honorer leur mémoire. Être là un 6 juin, c’est un grand honneur pour tout fusilier marin. Et pour moi c’est aussi une satisfaction, en tant que chef de groupe, de transmettre cette histoire, cette richesse aux jeunes que nous encadrons. »

Après quelques heures de route, le cantonnement est installé. L’après-midi est consacré à l’incontournable répétition de la cérémonie. Les élèves sont rejoints par 21 stagiaires du stage commando no 159, en exercice de synthèse dans le secteur. Ils ont pu y découvrir la région d’un point de vue un peu similaire à celui de leurs anciens 79 ans plus tôt. Demain, ils recevront leur béret vert. L’un d’eux, le SM Evan, se confie : « Pour moi réussir le stage c’est d’abord un soulagement, surtout quand je fais le décompte de ceux qui ont dû abandonner ou ont été éliminés. C’était ma troisième tentative. Réussir signifie aussi qu’une porte s’ouvre et qu’une nouvelle aventure commence. » La cérémonie au cours de laquelle ils vont recevoir leur béret vert est présidée par le président de la République et en présence des plus hautes autorités de l’État, civiles et militaires, de leurs familles et des vétérans. « Il va y avoir beaucoup de monde, on a de la chance. C’est un grand honneur pour nous tous. », admet le matelot Bastien. « Tout à l’heure, on a croisé M. Léon Gautier. Quand on pense à ce qu’il a vécu, ça nous permet de relativiser. Les épreuves que nous avons subies lors du stage n’étaient au final pas comparables à ce que lui et ses camarades ont vécu. »

DERNIERS PRÉPARATIFS

Le 6 juin, avant le lever du soleil, tous s’affairent dans le gymnase. Il est temps de mettre la tenue de cérémonie et l’arme en sautoir. Il y a 79 ans, à la même heure, leurs anciens se préparaient à un autre événement, beaucoup moins festif. Quand on lui demande le lien qu’il voit entre la formation qu’il reçoit et ceux qui étaient ici en 1944, le SM Erwan, élève au cours du brevet d’aptitude technique, répond : « Avec notre formation, on a touché du doigt ce qu’ont vécu nos anciens. On ressent une ambiance un peu spéciale quand on vient ici et que l’on est fusilier marin. Plus jeune, j’ai déjà assisté à cette cérémonie et mon ressenti n’était pas du tout le même. C’est sans doute dû à la rusticité que l’on nous inculque, ça nous a changés. Le garçon que j’étais il y a 8 mois n’est plus le même aujourd’hui. »

REMISE DE BÉRETS

Il est 9 h, sur la place du Débarquement une première cérémonie débute. Elle est présidée par M. Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Des décorations sont remises, dont la Croix de la valeur militaire, au Commando Jaubert. Enfin, les élèves du cours de quartier maître et matelot de la flotte no 75 se voient remettre leurs fourragères. Leur cours est baptisé du nom du matelot Emmanuel Le Masson, mort pour la France le 14 septembre 1918 au Moulin de Laffaux. Le « pistard », élève qui sert de lien avec les instructeurs, est le matelot Tom. Il explique sa motivation : « J’ai toujours voulu rejoindre la Marine et les fusiliers marins. C’était un rêve, c’est devenu un objectif. Je me suis d’abord engagé dans l’armée de Terre et me suis rendu compte que ce n’était pas ce que je voulais faire. Je suis donc reparti de zéro et j’ai rejoint la Marine, j’ambitionne maintenant de réussir le stage commando. »COLS BLEUS 3113 août-septembre 2023 — 33

Une seconde cérémonie commence. Le président de la République, M. Emmanuel Macron, accompagné de la Première ministre, Mme Élisabeth Borne, arrive sur les lieux. Ils se joignent à Léon Gautier et aux parrains des 21 élèves commandos pour leur remettre leur béret vert. Cette cérémonie se termine par un défilé. Une fois les autorités parties, tous regagnent le gymnase, ils y partagent un repas puis se répartissent sur les lieux de différentes commémorations, organisées dans la région l’après-midi. En fin de journée, ils prennent la route du retour. Dès le lendemain, ils reprendront les cours ou leurs missions au sein de leurs unités.

(*) Léon Gautier est décédé le 3 Juillet 2023.

3 questions au capitaine d vaisseau Sébastien Parisse, commandant l'École des fusiliers marins

Déplacer ces élèves et leur encadrement de Lorient à Colleville-Montgomery sur deux jours, n’est-ce pas du temps de formation perdu ?

Non, au contraire. « Savoir d’où l’on vient pour mieux voir où l’on va » : je répète souvent cette phrase aux élèves, pour qu’ils intègrent l’histoire de notre spécialité comme un module de formation à part entière. La transmission des traditions, de l’histoire et des valeurs des fusiliers marins est une de mes missions, à laquelle je suis très attaché : elle alimente la quête de sens que les jeunes sont venus chercher en s’engageant dans notre spécialité. Véritables héritiers de leurs grands anciens, ils peuvent aussi afficher une fierté légitime, qui atteint son paroxysme lorsqu’ils se font remettre leurs fourragères ou leur béret vert ici. Le déplacement est aussi l’occasion de visites mémorielles qui représentent un atout inestimable pour les élèves.

Quel est l’intérêt pédagogique pour les élèves de participer à cette cérémonie, ce jour-là, à cet endroit-là ?

Hormis la transmission des traditions et des valeurs des fusiliers marins, un tel déplacement est aussi l’occasion d’organiser des activités pédagogiques et de formation pour les élèves : manœuvres pour les uns, conférences historiques et didactiques pour les autres, particulièrement enrichissantes en termes d’apprentissage tactique. Les échanges encore possibles avec les vétérans – hélas de moins en moins nombreux – sont aussi des moments qui apportent une plus-value inestimable aux élèves en les faisant apprendre, réfléchir et grandir.

En tant qu’officier fusilier, quel est votre sentiment personnel lorsque vous foulez le sable des plages du Débarquement ?

Ce jour-là, de nombreuses réflexions me viennent à l’esprit ; un mélange d’honneur, de fierté, d’humilité et d’émotion. Honneur pour nous, cadres de l’École des fusiliers marins, de nous rendre tous les ans ici pour perpétuer nos traditions et commémorer les actions d’éclat et de bravoure de nos anciens. Fierté de porter ce béret vert qui symbolise la continuité, plus de 80 ans après Achnacarry, avec la même exigence, la même combativité, le même esprit d’équipage, le même courage, le même engagement que celui de Léon Gautier et ses 176 camarades. Humilité face à la situation géopolitique, celle de cette époque comme celle d’aujourd’hui, qui nous impose de nous tenir prêts, car la paix n’est jamais définitivement acquise. Émotion enfin en pensant à tous les fusiliers et commandos Marine qui ont donné leur vie en foulant ces plages ou ailleurs, et aux vétérans – Léon Gautier notamment – qui nous ont quittés.

Second maître Ulrich, détecteur anti-sous-marin à bord de la FREMM-DA Alsace

Publié le 01/08/2023

Un grand-père et un frère aîné marins. Ulrich est baigné dans l’univers des opérations depuis très jeune. Pourtant, son choix de rejoindre la Marine n’est pas évident. « Mon rêve était d’être pilote dans l’armée de l’Air, sourit-il. Les aéronefs m’ont toujours passionné, je ne saurais dire pourquoi. »

Cependant, sa myopie l’empêche de poursuivre dans cette voie et l’envie de voyager le pousse à réfléchir sérieusement à la Marine. Alors, pendant son année de terminale, il suit une préparation militaire marine à Houilles (78) dans un centre proche de chez lui. « C’était pour moi l’occasion de voir si je voulais vraiment m’engager et si cet univers était fait pour moi. Et ça a été le cas », admet-il. En 2019, son bac en poche, Ulrich pose sa candidature à l’École de maistrance et y est reçu. Un cursus qui fait naître en lui l’envie de devenir détecteur anti-sous-marin (DEASM) : « Pister un sous-marin, c’est énormément de stratégie. Il faut exploiter la moindre petite trace de son ou d’écho, ça me fascine. »

Après son brevet d’aptitude technique, le moment tant attendu arrive en 2021. Il est affecté en tant qu’opérateur sonar à bord de la frégate multi-missions à capacités de défense aérienne renforcées (FREMM-DA) Alsace. Il y fait ses armes et connaît une rapide évolution professionnelle.

« En trois mois, je suis passé adjoint informations anti-sous-marines. En clair, j’assure la coordination de la lutte anti-sous-marine entre tous les bateaux d’une même force. Le travail s’effectue beaucoup en anglais car nous suivons les procédures OTAN. Je conserve toujours mes compétences d’opérateur sonar, que je mets à profit de l’équipage dès que nécessaire. » Ses compétences, Ulrich va les perfectionner début 2022, lorsque son navire est désigné pour assurer la protection à 360° du porte-avions Charles de Gaulle, en Méditerranée, dans le cadre de la mission Clemenceau 22. Le second maître apprend, se forme et tisse des liens forts avec l’équipage au terme d’une mission de plus de trois mois en mer. Quelques années au sein de l’institution lui auront suffi pour prendre confiance en lui. « Je suis passé du stress de prendre la parole en classe à faire des briefings opérationnels face à mon commandant ou un état-major. »

De l’analyse des sons profonds aux aéronefs, le pas est vite franchi pour le jeune homme. En effet, courant 2022, il suit un stage de contrôleur tactique hélicoptères (CTAC) à Saint-Mandrier - Pôle école Méditerranée. Désormais, à 21 ans, le second maître vise le concours d’officier spécialisé pour devenir tacticien d’aéronautique ou officier de lutte sous-marine. Pour l’heure, il est encore à bord de l’Alsace. Le début d’une carrière prometteuse.

Parcours

2019 : entrée à l’École de maistrance.

2021 : obtention du brevet d’aptitude technique (BAT) de détecteur anti-sous-marin.

Fin 2021 : affecté sur la FREMM-DA Alsace et participation à l’exercice Polaris 21.

Février 2022 : mission Clemenceau 22, premiers pistages de sous-marins en opération.

Juin 2022-mai 2023 : stage de contrôleur tactique hélicoptères (CTAC) à Saint-Mandrier.

Meilleur souvenir

« C’était lors de notre déploiement aux côtés du Charles de Gaulle en 2022. J’ai pisté mes premiers sous-marins en opération. Je n’étais habitué qu’aux simulations. Là c’était autre chose. L’ambiance à bord change, elle est plus pesante. Tout le monde est extrêmement concentré. Toute l’activité de l’équipage se concentre autour de cette mission. C’était à la fois stressant car je n’étais à bord que depuis un an et excitant car je mettais en pratique ce pour quoi j’avais été formé. J’ai beaucoup appris sur mon métier en très peu de temps. Humainement, on réalise la nécessité d’un équipage soudé pour affronter ce genre de situations. »

Focus

Détecteur anti-sous-marin (DEASM)

Face à un sous-marin moderne, la menace peut venir là où on ne l’attend pas. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, les navires de combat et les sous-marins sont aux aguets grâce, notamment, à leurs détecteurs anti-sous-marin. Au central opérations et aux commandes de leurs sonars à la pointe de la technologie, ils sont les oreilles du navire. Le détecteur anti-sous-marin met en œuvre et assure la maintenance des installations de détection sous-marine, de lancement des armes (torpilles) et de traitement de l’information. Au cœur des opérations de lutte sous la mer, il manie les subtilités des sonars actifs, passifs, de coque, remorqués ou à immersion variable. Il peut devenir classificateur analyste (oreille d’or), spécialiste de la discrétion acoustique ou expert dans le domaine de la guerre des mines.

Cols bleus 3120 - Civils et militaires, tous marins

Au sommaire :

- Immersion : OTAN, la France à la tête du SNMG2

- Histoire : les marinettes héroïnes oubliées de la Seconde Guerre mondiale

Lettre hebdomadaire n° 26 du 20 septembre 2024

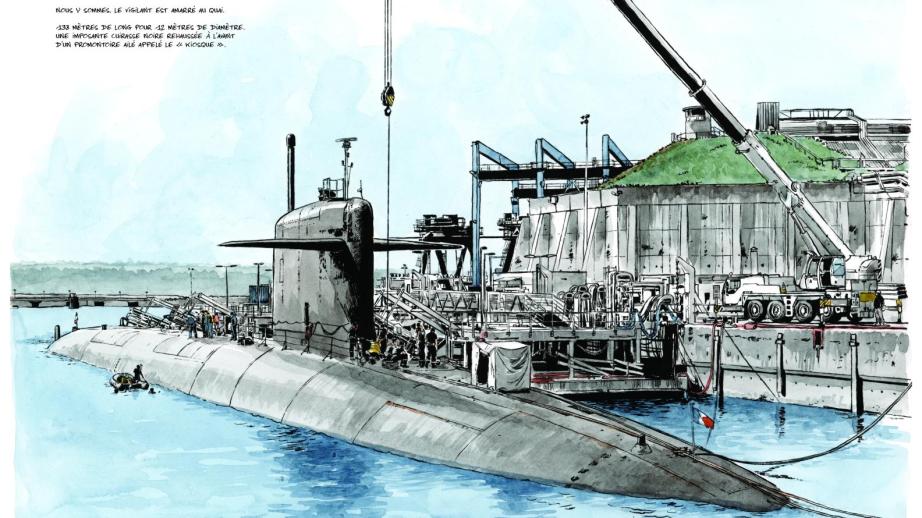

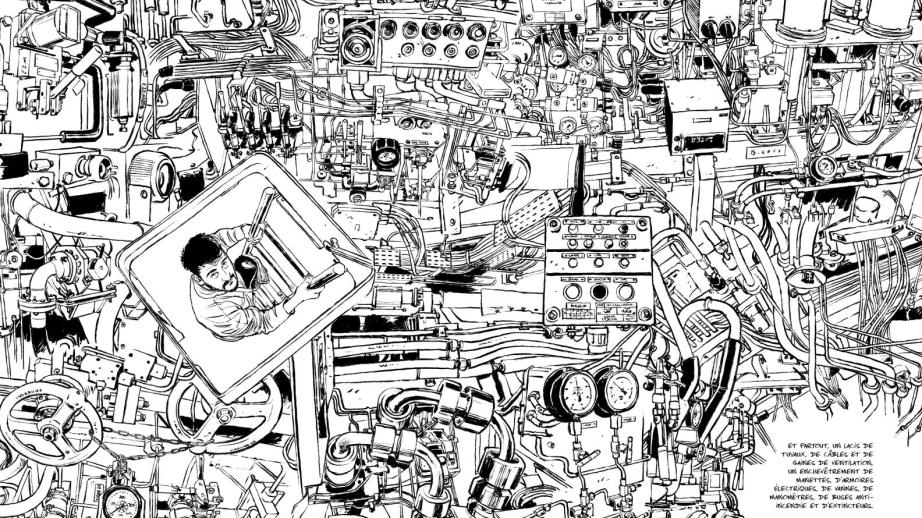

Plongée imminente au coeur du SNLE Le Vigilant

Publié le 24/09/2024

Ravitailler en mer sous menace

Publié le 24/09/2024

Le 18 septembre 2024, la frégate multi-missions (FREMM) Auvergne et le bâtiment de commandement et de ravitaillement (BCR) Somme ont conduit le premier entraînement avancé au ravitaillement à la mer sous menace.

Dans un esprit de préparation opérationnelle au combat de haute intensité, cet entraînement a permis aux deux équipages de mener un ravitaillement à la mer sous menace air et surface. Ainsi, des tirs d’artillerie de 76mm et de 20mm ont pu être conduits en entraînement, gréements à poste, permettant de faire face et de traiter des menaces concomitamment à une manœuvre indispensable à la force pour durer à la mer.

Sélection pour le « Secours en milieu périlleux et montagne »

Publié le 01/01/2024

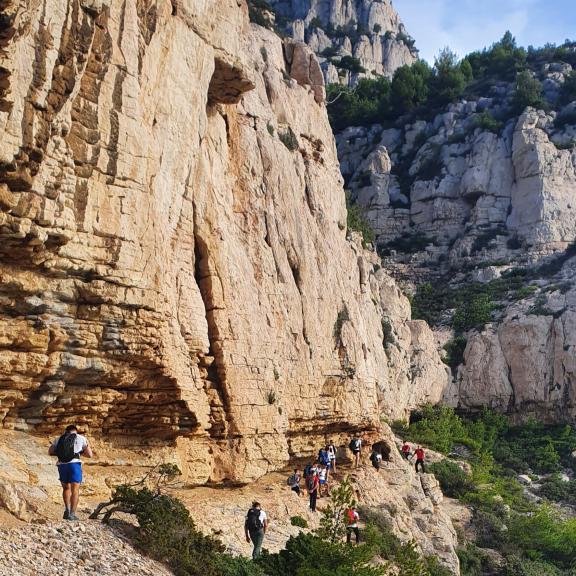

Le soleil n’est pas encore levé qu’une quinzaine de marins-pompiers de Marseille patientent déjà devant une barrière don- nant accès au Parc national des Calanques, dans le secteur de Marseilleveyre. Revêtus d’une tenue de sport bleue et blanche du bataillon et lestés d’un sac de 15 kilos, ils aspirent tous à intégrer la section opération- nelle spécialisée « Secours en milieu périlleux et montagne» (SOS SMPM) du bataillon de marins-pompiers de Marseille. Cette section d’élite, spécialisée dans le secours à la personne dans des environnements complexes (calanques, ports, façades d’immeubles lorsque l’évacuation est impossible par l’intérieur…), organise sa première épreuve de sélection, la marche lourde.

Les encadrants de la SOS SMPM, reconnaissables à leurs hauts rouges, expliquent le déroulé de l’épreuve du jour : 16 kilomètres et 1500 mètres de dénivelé à travers le Parc national des Calanques, réputé pour ses chemins escarpés et très techniques. Pas de chronomètre mais un impératif : chacun doit donner le meilleur de soi-même pour montrer sa capacité à parcourir ces reliefs complexes lors d’une opération de secours.

Le maître principal Julien, adjudant de la section, pèse les sacs des candidats les uns après les autres. Souriant, il explique la raison de ce lest : « En intervention, vous devrez parfois marcher plusieurs heures, chargés de matériel d’escalade et de secours, jusqu’aux victimes isolées. » Une légère appréhension se lit sur les visages des 16 femmes et hommes qui s’apprêtent à s’élancer. De matelot à enseigne de vaisseau, toutes et tous ont préparé cette sélection pendant des semaines, voire des mois. Certains ont intégré le bataillon avec cet objectif en tête : pas question de flancher le jour J. Top départ ! La file de marcheurs s’étire en silence le long d’un sentier étroit, qui ne tarde pas à se transformer en pierrier raide. Les encadrants de la SOS sont répartis le long de la colonne, afin d’observer l’évolution des candidats et de s’assurer que la marche se déroule en toute sécurité. Cette première ascension, abritée du vent, laisse entendre le souffle des participants.

Quelques brèves portions d’escalade et quelques bons « raidards » plus tard, le groupe a enfin le droit à une courte pause. Le vent se lève et offre aux candidats déjà transpirants un point de vue changeant sur Marseille et la côte, avec un beau mélange de soleil et de nuages.La descente voit les premiers écarts se creuser : portions glissantes, pierriers, descentes de rochers avec des mains courantes… tous n’ont pas la même aisance dans les parties techniques. L’esprit de compétition n’empêche pas l’entraide : s’ils savent qu’ils doivent être mieux classés que leurs camarades à la fin des épreuves, ces jeunes marins-pompiers n’en oublient pas pour autant l’esprit d’équipage, valeur cardinale de l’unité. Un mot d’encouragement, une main tendue pour passer un rocher, une indication pour trouver les encoches où poser le pied sur une paroi, une portion un peu plus plate courue côte à côte permettent de tenir l’effort. Les encadrants expérimentés glissent par-ci par-là des conseils aux petits groupes, tels des guides de montagne.

Deuxième pause. 1 h 30 de marche, les visages commencent à être creusés. Chacun avale une barre de céréales, quelques fruits secs et un peu d’eau avant de repartir. La mer est juste là, à quelques mètres, et on aperçoit au loin des criques naissantes, plus escarpées que cette portion de sentier côtier. Un second maître, candidat pour la première fois, explique que « la préparation, c’est beaucoup de course à pied. Du cardio, de la randonnée pour s’habituer aux calanques, aux cailloux ». Certains connaissent le secteur par cœur. Avantage non négligeable.

"ON REPART ET ON NE S’ARRÊTE PAS JUSQU’AU BOUT"

Montée, descente, montée, descente, sentiers étroits ou flancs de falaises, les premières crampes apparaissent. Les vagues s’éclatent en contrebas, le vent qui forcit ajoute de la difficulté. La moitié du parcours est à peine avalée qu’une montée sèche fait éclater le groupe. Certains ont quitté leur garde de 24 h en caserne à 7 h le matin même pour venir à cette sélection et sentent la fatigue les envahir. L’encadrant qui ouvre la voie arrête le groupe au sommet, au kilomètre 9 : « C’est la dernière pause. Buvez un coup, mangez un morceau. Après ça, on repart et on ne s’arrête pas jusqu’au bout. Soyez vigilants aux bifurcations, assurez-vous que le camarade derrière a bien vu quel chemin prendre. »

Aussitôt dit, aussitôt fait : un groupe de tête se forme immédiatement, d’autres se remettent péniblement en marche. Le maître principal Julien commente avec son œil expérimenté : « La marche ne veut pas tout dire. On peut avoir un candidat qui survole la marche, et qui sera beaucoup moins à l’aise sur les épreuves d’agilité. Et le jour où vous avez besoin de compter sur un équipier à l’aise sur une portion d’escalade, ça compte ; ce qu’on observe, c’est l’attitude globale, la sérénité que va dégager le candidat sur l’ensemble des épreuves. » Une portion roulante donne un peu de répit aux organismes. Des petits groupes se constituent : les compagnons de circonstance sont importants. Les habitués du parc naturel savent qu’une montée redoutable les attend au-dessus de la calanque de Podestat. Vu d’en bas, ce juge de paix ressemble à un mur de pierres instables, pris entre deux sommets. De temps à autre, on entend quelqu’un crier « cailloux ! », suivi d’un éboulis dont on cherche à se préserver.

La respiration saccadée, les mains sur les genoux, le regard tantôt fixé sur le pas d’après, tantôt levé vers le col, chacun puise dans ses réserves en sachant que c’est précisément dans ces difficultés que la différence peut se faire. L’aisance des encadrants dans ces portions pourrait avoir quelque chose de frustrant, mais les candidats restent focalisés sur leur marche : dans quelques semaines, ce sera potentiellement eux.

Par groupes de deux ou trois, les candidats relancent dans une descente roulante mais trop courte : la dernière difficulté du jour est un nouveau mur. L’un d’eux fixe le sommet et souffle : « On va y aller. C’est parti, allez ! » avant de se relancer, déterminé. En se retournant vers la vallée, on distingue à peine les silhouettes blanches et rouges parsemées au milieu des rochers et de la végétation. Puis réapparaît Marseille, au-dessus de la crête rocheuse, avant la dernière descente.

Il faudra plus d’une heure pour que tous les candidats arrivent, un par un ou deux par deux, à la barrière où débutait la boucle. Épuisés, fiers pour certains, frustrés pour d’autres, ils savent qu’il faut se reposer et reconstituer ses forces pour vite se remobiliser : la seconde partie de la sélection les attend dès le lendemain matin. Agilité sous forme d’escalade et échanges avec les encadrants de la SOS compléteront la sélection : dans quelques semaines, les heureux élus seront formés pour intégrer les équipes opérationnelles de cette section emblématique du bataillon.