Les marins célèbrent le 243ème anniversaire de la bataille de la Chesapeake

Publié le 06/09/2024

La bataille de la Chesapeake est devenue « la victoire navale de référence » pour les marins d’aujourd’hui et de demain. Sa célébration annuelle, dans toutes les unités, permet la pleine appropriation des valeurs qu’elle porte. Vécue en équipage elle vise à nourrir la cohésion des équipages et l’esprit combattant. Sur tout le territoire métropolitain et outre-mer, les marins ont célébré cet anniversaire.

A Toulon, première cérémonie officielle pour le VAE Christophe Lucas depuis sa prise de fonctions en tant que préfet maritime de la Méditerranée. Lecture de l’ordre du jour du chef d’état-major de la Marine et remises de médailles étaient prévues lors d’une cérémonie des couleurs spéciale « Chesapeake ».

Durant 3 heures, les marins (plus de 600 participants en équipe) se sont ensuite affrontés au cours d’un chalenge « swim and run » organisé par le bureau sport de la base navale.

La Musique de la Marine nationale, présente lors des cérémonies, s’est produite en concert dans l’Amphithéâtre de la Naïade avec un programme musical spécialement composé par son chef pour la commémoration de la Chesapeake !

A Cherbourg, la journée a débuté par une cérémonie qui a rassemblé les marins, civils et militaires de la façade. Puis une centaine d’entre eux ont participé à un challenge sportif mêlant course à pied, natation, course d’orientation et parcours d’obstacles valorisant l’esprit de cohésion, d’engagement et de combativité.

A Brest, les marins de l’antenne de la Force d’action navale étaient aux côtés d’une délégation américaine de la 6e flotte de l’US Navy présente pour l’occasion. Cette participation était particulièrement symbolique puisque la victoire de la flotte française face à la flotte britannique lors de la bataille de la Chesapeake a été une victoire décisive de la guerre d’Indépendance des États-Unis.

La journée s’est ensuite poursuivie par des activités sportives organisées notamment par le service d’entraînement physique, militaire et sportif (EPMS) d’ALFAN Brest et un déjeuner cohésion renforçant ainsi l’esprit d’équipage autour du souvenir de la victoire de cette bataille historique célébrant la gloire et la combativité de la Marine nationale.

A Toulon pour les unités de le Force d’action navale, la cérémonie de commémoration de la bataille de la Chesapeake s’est tenue sur le quai Milhaud 6. Elle a été présidée par le vice-amiral d’escadre Christophe Cluzel, commandant la Force d’action navale (FAN) et la Force aéronavale nucléaire avec la présence du vice-amiral Serge Bordarier, commandant la Force de l’aéronautique navale (ALAVIA). Cette commémoration a également permis l’adieu aux armes du contre-amiral Eric Lavault, commandant la Maîtrise des fonds marins, au terme de 34 ans de service.

Une délégation de chaque unité de la FAN et d’ALAVIA établie à Toulon était présente ainsi que des associations d’anciens combattants contribuant au devoir de mémoire pour entretenir le lien entre les générations de marins présentes et futures. Les honneurs aux drapeaux des bâtiments de combat et de la Force de l’aéronautique navale ont été rendus afin d’honorer les batailles passées et le sacrifice des marins.

Parmi toutes les victoires de la Marine, celle du 5 septembre 1781 dans la baie de Chesapeake trouve une résonnance toute particulière dans les valeurs de combativité, d’innovation et de force morale qui ont forgé l’institution. Un rappel historique à l’ensemble des marins de la force qui perpétuent l’héritage afin de bâtir la préparation opérationnelle pour faire face aux crises actuelles et à venir.

Rendez-vous annuel, cet évènement offre l’opportunité à toutes les unités de la FAN basées à Toulon de se retrouver autour du swim and run, un défi sportif en équipe, vecteur de cohésion pour l’ensemble des participants.

Le capitaine de corvette Patrice Magotteaux, commandant le Centre du service militaire volontaire de Brest, a procédé à la lecture du rappel historique de cette victoire navale française ainsi que du message du chef d’état-major de la Marine, à l’ensemble du personnel présent composé notamment de volontaires du SMV et de leurs cadres. A l’issue, une quinzaine d’entre eux ont éprouvé leur combativité et esprit d’équipage lors de la course d’obstacles organisée par le bureau EPMS d’ALFAN Brest !

A Lorient, les fusiliers marins et commandos Marine de la Force maritime des fusiliers marins et commandos ont commémoré la bataille de Chesapeake. Dès 7h30, les élèves de l’École des fusiliers marins se sont prêtés au jeu du Swim and Run, un aquathlon où les marins ont enchaîné 325 mètres de natation et 5,3 kilomètres de course à pied.

Les personnels de la base des fusiliers marins et commandos, accompagnés des personnels de la frégate de défense et d’intervention (FDI) Amiral Ronarc’h et de ceux de la base de l’aéronautique navale de Lann Bihoué (dont les fusiliers marins de l’unité Brière) se sont ensuite eux aussi mis sur la ligne de départ.

Les marins avaient le choix de le faire en solo, en relais avec un nageur et un coureur, ou en duo en faisant les deux épreuves sanglés ensemble.

Après ce beau moment sportif, les marins se sont retrouvés sur la place d’arme de la base pour la remise des prix et pour la cérémonie de commémoration de Chesapeake, présidée par le nouvel Alfusco, le contre-amiral Samuel Majou.

Aux Antilles, le capitaine de vaisseau Le Tutour, commandant de la base navale de Fort-de-France a lu l’ordre du jour devant une assemblée de marins civils et militaires et de personnels militaires d’autres entités des FAA (Forces armées aux Antilles). A l’issue de la cérémonie, une centaine de participants de toutes les unités basées à Fort-de-France (base navale, frégates de surveillance Germinal et Ventôse, bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer Dumont d’Urville, patrouilleur Antilles-Guyane LaCombattante) ont pris le départ des activités organisées. Des militaires des autres armées (état-major interarmées, 33ème RIMA, DICOM,...) se sont joints aux marins pour réaliser 3 km de course à pied et 750 m de nage dans une ambiance conviviale dans laquelle les marins ont partagé un moment de cohésion avec les personnels d’autres unités des FAA.

A Hyères, le service EPMS de la base d’aéronautique navale d’Hyères a organisé un parcours d’obstacles (environ 1 km sur le sable, la terre et dans l’eau) au club militaire de voile au profit des marins de la BAN. Défi relevé haut la main pour nos marins du ciel.

A Lanvéoc-Poulmic, le capitaine de vaisseau Max Blanchard, commandant la base d’aéronautique navale de Lanvéoc-Poulmic, a présidé la cérémonie de commémoration qui s’est déroulée en tenue de sport. A l’issue, plus de 300 personnels de la base ont participé au cross organisé par le bureau EPMS de la BAN. Une cinquantaine de personnes a assisté à la conférence sur le thème « Chesapeake et forces morales : du succès au combat » animée par le VAE Xavier Petit (ALFOST) et organisée par l’École navale. Elle a été suivie d’un moment de convivialité sur le front de mer.

A Marseille, une cérémonie militaire a été organisée sous la présidence du vice-amiral Lionel Mathieu, commandant la Marine à Marseille. Cette cérémonie a rassemblé tous les marins de la garnison dont le CIRFA Marine, le bataillon de marins-pompiers de Marseille, la compagnie de gendarmerie maritime, une délégation de réservistes citoyens et les marins des états-majors interarmées, pour raviver l’esprit d’équipage et l’engagement militaire.

Après une revue des troupes et la lecture de l’ordre du jour relatant la bataille historique de Chesapeake rappelant l’importance de cet événement dans l’histoire maritime française et renforçant la combativité et la résilience des participants, un temps de convivialité permettant aux marins de partager un moment d’échange a été initié.

La commémoration de Chesapeake est, cette année encore, l’occasion de réaffirmer les valeurs chères aux marins : honneur, esprit d’équipage et engagement pour la Nation. Elle a permis de renforcer les liens au sein de la communauté maritime de Marseille, sous l’égide du commandement de la Marine à Marseille, et de rappeler que l’esprit d’équipage est un défi quotidien à relever, en mer comme à terre.

A Marseille, la journée a débuté dans toutes les casernes du Bataillon de marins-pompiers par la lecture de l’ordre du jour de l’amiral Vandier, ancien CEMM à l’origine de cette célébration dans la Marine nationale. Cette lecture était précédée, pour toutes les compagnies, par celle de l’évocation historique du quartier-maître Daniel Touché, marin-pompier mort en service commandé le 5 septembre 1980.

Le bureau sports conviait ensuite le personnel du bataillon et plusieurs unités et partenaires invités sur la plage du Prophète, pour prendre part à une activité sportive créée dans un esprit d’aguerrissement.

Si les conditions météo exceptionnelles de la veille ont obligé le service EPMS à écarter le parcours nautique et aquatique initialement envisagés, la météo n’a nullement entaché le bel état d’esprit des quatorze équipes présentes.

Des équipes représentant le consulat des États-Unis, la police municipale, la gendarmerie maritime, le bataillon de fusiliers marins Détroyat, les nageurs-sauveteurs de la ville de Marseille et bien sûr les marins-pompiers se sont rencontrées autour d’activités sportives et ludiques qui mettaient en exergue les notions de cohésion, de combativité, de dépassement de soi qui contribuent au développement de l’esprit d’équipage.

L’équipage B de L’Astrolabe a commémoré la bataille de la baie de Chesapeake et dans le cadre de sa préparation physique et militaire du combattant (PPMC), organisé une sortie sportive dans les hauts de l’île de La Réunion.

Au programme, la descente du canyon du trou blanc, situé dans la commune de Salazie, en utilisant différentes techniques : descente en rappel, tyrolienne, sauts, franchissement vertical…

Tout en renforçant l’esprit d’équipage, cette sortie a favorisé l’intégration des nouveaux marins embarqués et a été l’occasion de cultiver la volonté des marins de se surpasser physiquement, mais aussi psychologiquement. Dans l’esprit Chesapeake, cette journée a rappelé à tous les enseignements tirés de cette bataille : un entraînement de qualité, la constante implication de tous les marins de l’équipage et la nécessaire endurance à entretenir pour durer en mer, en mission et au combat.

A Brest, l’équipage du patrouilleur outre-mer Jean Tranapea participé au challenge sportif des commémorations de la bataille de Chesapeake, organisé par le bureau EPMS de la division entraînement d’ALFAN Brest.

Sur le site du Portzic, la symbolique du bâtiment a pu être présentée aux autres équipages présents. Il représente un tricot rayé, animal emblématique de la Nouvelle-Calédonie futur port d’attache, enlaçant le glaive, l’ancre et la croix de Lorraine des Compagnons de la Libération sur fond de l’archipel calédonien.

L’assemblage des tranches du Jean Tranape est terminé. Il attend maintenant de rallier Boulogne-sur-Mer pour terminer son armement. A l’issue, il rejoindra la base navale de Brest pour y conduire une série d’essais en mer avant son stage de mise en condition opérationnelle et son départ pour Nouméa à l’été prochain.

Nommé en hommage à Jean Tranape, Compagnon de la Libération et natif de La Nouvelle-Calédonie, ce patrouilleur est le 4ème d’une série de six bâtiments dédiés aux missions de protection, de souveraineté et d’action de l’État en mer dans les zones économiques exclusives outre-mer. Deux patrouilleurs seront positionnés dans les ports de Nouméa, Papeete et Port-des-Galets.

A bord de la FREMM Languedoc en escale à Mersin en Turquie. Les marins ont commémoré la bataille de la Chesapeake lors d’une cérémonie avec lecture de l’ordre du jour par le commandant. L’histoire du Languedoc est liée à la bataille de Chesapeake. En effet, le vaisseau de ligne Le Languedoc est mis à flot en 1776 et son histoire commence sous les ordres de l’amiral d’Estaing lors de la campagne d’Amérique. Une escadre de treize bâtiments avec comme vaisseau amiral LeLanguedoc quitte Toulon pour prêter main forte aux insurgés. L’escadre participe à plusieurs combats navals non décisifs. Il repart en 1781, sous les ordres du marquis d’Argelos, au sein de l’une des trois escadres de l’amiral de Grasse. Au cours de cette campagne, LeLanguedoc participe, le 5 septembre 1781, à l’une des plus belles victoires de la Marine : la bataille de la baie de Chesapeake qui scellera la victoire des insurgés sur les Britanniques.

A Nouméa, les marins de la base navale ont commémoré le 243ème anniversaire de la bataille de Chesapeake. Le capitaine de vaisseau Julien Fort, commandant de la base navale, a débuté cette commémoration par la lecture de l’évocation historique de cette bataille riche en enseignements devant les marins des unités « calédoniennes » (Vendémiaire, d’Entrecasteaux, DIRISI, DICOM, EMIA…). Après une remise de décorations et de récompenses, tous se sont ensuite retrouvés sur le lagon calédonien pour s’affronter dans un rallye combinant kayak et course d’orientation. Enfin, un déjeuner cohésion a rassemblé tous les marins dont les plus sportifs se sont vu remettre un trophée « Chesapeake » spécialement conçu par les ateliers de la base navale.

En Gironde, les armuriers du détachement « armement » du CEPA/10S de Cazaux ont proposé à leurs homologues marins proches de la BA 120 de se retrouver, afin de partager un moment sportif de cohésion et de convivialité.

Les marins de la DGA du site de Biscarosse, de l’Escadron d’Hélicoptère 01.067, et du CEAE 00.331 de la BA120 ont répondu présents à l’appel, preuve que même loin d’une base navale, les marins célèbrent la Chesapeake.

La journée a débuté par le discours du chef de détachement cazalin, rappelant le contexte de cet événement du 5 septembre 1781, réunissant une nouvelle génération de militaires près de 240 ans plus tard. Puis en binôme, les marins ont dû évoluer au travers d’un redoutable parcours d’obstacles, suivi d’une course en canoë rappelant les nombreux navires prêts à s’élancer hors de la baie de Chesapeake, avant de terminer par un circuit « run & bike » pour éprouver l’endurance des participants. Ce moment sportif a mis en avant la ténacité, la combativité, ainsi que la maîtrise de différents milieux, caractéristique des marins au fil du temps. Cet événement a été l’occasion de vivre pleinement l’esprit d’équipage, de créer des liens entre marins venant de différents horizons, spécialités, et parcours, qui n’ont que très rarement l’opportunité de se rencontrer malgré la proximité géographique, mais aussi de mettre en valeur leur appartenance à la Marine nationale.

A Brest, le service de l’entraînement physique militaire et sportif (EPMS) de la base navale de Brest / Arrondissement Maritime Atlantique a organisé, au stade de Keramazé de Plouzané, un match de rugby opposant la sélection du XV de l'Atlantique à celle de la Méditerranée. Le commandant de l’arrondissement maritime Atlantique, le vice-amiral d’escadre Jean-François Quérat a donné le coup d’envoi du match en présence de monsieur Yves Du Buit, maire de Plouzané. Avec un score de 16 à 14, la sélection du XV de l’Atlantique a remporté le match. Cette rencontre a également permis aux sélectionneurs de détecter le personnel ayant le potentiel pour intégrer le rugby club de la Marine nationale (RCMN), et ainsi participer aux rencontres nationales, internationales au profit de l’institution. Réunissant 60 joueurs, encadrants et arbitres et près de 300 spectateurs, cet événement a remporté un vif succès.

Au COMAR Nantes, chaque marin commandant un fier vaisseau de ligne ou une frégate était prêt à en découdre. Passée la déception de devoir pour certains être à la manœuvre de navires ennemis et sous les ordres de l’amiral Graves plutôt que de Grasse, les marins ont eu à cœur d’appliquer le cap donné par le CEMM dans son ordre du jour et de remplir leur mission stratégique, en faisant appel à toutes leurs connaissances tactiques et nautiques. Sautes de vent, feux à bord, captures de vaisseau par l’ennemi… rien n’a été épargné à nos marins. Mais avec audace et résilience ceux-ci ont fait face et bien servi leur patrie. A l’issue de la bataille, Français et Britanniques se sont réconciliés et ont pu rejouer le match autour d’un déjeuner, prêt à profiter de ce retour d’expérience pour mieux affronter l’ennemi l’année prochaine.

A bord du Prairial, les marins de la frégate de surveillance, en semaine d’entraînement, ont marqué une pause au mouillage pour célébrer la victoire de Chesapeake en communion avec tous les marins français.

Les mots de l’amiral Vandier ont raisonné dans la baie d’Opunohu, évoquant cette illustre victoire et incitant les marins à prendre exemple sur leurs anciens. L’ancien chef d’état-major de la Marine rappelle, dans son ordre du jour, l’importance de l’entraînement, de l’innovation et de la capacité d’adaptation, éléments clés que l’équipage du Prairial s’attache à cultiver à la veille de son départ en déploiement dans le Pacifique.

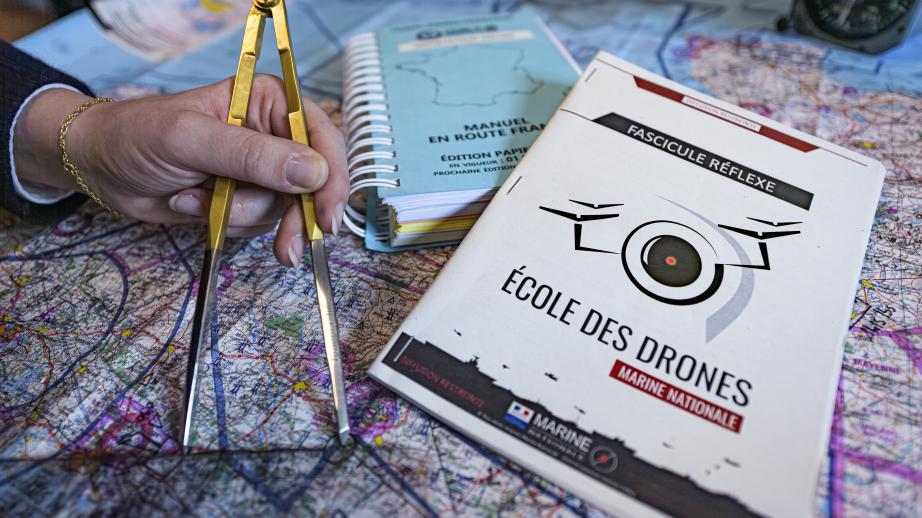

Télépilote de drone : un métier qui donne des ailes

Publié le 17/09/2024

Centre de services de la donnée et de l'intelligence artificielle Marine : La Provence teste le premier data hub embarqué de la Marine

Publié le 02/02/2024

Le capitaine de vaisseau éric Herveleu, chef du centre de services de la donnée et de l’intelligence artificielle Marine (CSDIA-M) à Toulon, et les deux commandants de la Provence (équipages A et B) ont travaillé de concert sur cette expérimentation inédite

Cols bleus : à quoi sert le centre de services de la donnée et de l’intelligence artificielle Marine (CSDIA-M)?

CV Eric Herveleu :Créé en 2019, ce qui n’était à l’époque que le CSDIA-M est un outil modulaire et un centre d’expérimentation. L’objectif du CSDIA-M est aussi notre mantra : mettre en place des solutions pour obtenir une connaissance multi-champs/multi-milieux. Nous sommes le référent data pour la Marine pour ce qui concerne les architectures techniques, les techniques d’intelligence artificielle, le traitement de données et les produits de la donnée. Le rôle du CSDIA-M est de récupérer, stocker, traiter et restituer les données opérationnelles de la Marine pour des entités internes ou externes au ministère des Armées. Le CSDIA-M assure une tutelle technique et méthodologique dans la valorisation des données afin de rationaliser les efforts de la Marine. Enfin, nous réalisons des preuves de concept dans le domaine de l’intelligence artificielle, des outils d’aide à la décision utilisant les techniques de la simulation et de la recherche opérationnelle et des cas d’usage exploitant de la donnée massive.

CB : Qu’est-ce qu’un cas d’usage ?

CV E. H. : Ce sont les applications que chaque marin, chaque bâtiment, chaque force, souhaiterait avoir. Faire des cas d’usage c’est se poser sur un écosystème générique et être capable d’y convoquer certaines données et d’y mettre certains traitements. Ça c’est la théorie !

CB : Comment se traduit cette théorie dans le monde réel ?

CV E. H. : Avec les data scientists, les ingénieurs cloud, les data officers du CSDIA-M, la DGA et nos partenaires industriels, nous avons mis au point le premier data hub embarqué (DHE), que nous avons installé à bord de la FREMM Provence.

CV Lionel Siegfried (commandant de la FREMM Provence B) :

Implanter le DHE sur une FREMM à double équipage multiplie les chances de succès de la Marine : en effet, cela permet d’avoir en permanence un équipage en charge de son exploitation en opération, et un équipage en appui des développements numériques aux côtés du CSDIA-M et des industriels. L’effort est ainsi continu, et le lien permanent entre les architectes et les opérationnels.

CB : Quel est le rôle d’un data hub embarqué et de son expérimentation sur la Provence ?

CV E. H. : Le DHE vise à exploiter les données opérationnelles grâce à des solutions de data-vizualisation et des outils d’intelligence artificielle, pour fournir à l’équipage des outils performants d’aide à la décision. Ces solutions doivent être accessibles depuis les intranets embarqués voire les systèmes métiers. Un opérateur de FREMM, c’est déjà un Jean-Michel Jarre, quelqu’un qui doit composer avec plusieurs écrans. Lui en rajouter un, ce n’est pas l’aider du tout ! Il faut fédérer tout cela à travers un seul navigateur web, standardiser au maximum.

CV L. S. : L’automatisation a conduit à la numérisation des bâtiments, tandis que les réseaux ont démultiplié les accès aux données. La donnée est partout sur nos bâtiments, il s’agit maintenant de mieux l’exploiter ! Aujourd’hui les marins n’ont accès qu’à certaines données à travers une multitude de systèmes, et ils passent beaucoup plus de temps à rechercher ces données qu’à les exploiter. L’objectif du DHE est d’améliorer ce rendement pour permettre aux marins de comprendre mieux et de décider plus vite dans un monde où l’intelligence artificielle promet d’énormes gains de performances. En pratique, le DHE est un super-ordinateur qui est capable de stocker et de traiter automatiquement toute la donnée utile à travers une interface unique. Si nous parvenons à ouvrir les vannes de la donnée de nos systèmes vers le DHE, il sera alors possible de mettre un univers d’applications numériques à la portée de nos opérateurs. L’approche singulière du DHE, c’est de tout faire en parallèle : la capacité de stockage et de calcul est installée à bord avec son interface opérateur, et le développement des applications est réalisé en même temps que les travaux sur les connecteurs de données. Les marins du bord, qui sont des experts de leurs métiers, travaillent ainsi sur l’expression de leurs besoins à travers les « cas d’usage », en lien avec les experts du numérique du CSDIA-M ou les industriels. Sur la Provence, j’ai d’abord exprimé des besoins qui correspondent à du temps perdu par les opérateurs. Quelques mois plus tard, l’objectif est que les marins voient arriver les solutions aux problèmes soulevés sous forme de « patch logiciel ». C’est extrêmement encourageant et stimulant.

CB : Pouvez-vous citer des applicatifs du DHE ?

CV L. S. : Les tests ont déjà commencé sur la première version de LEVIATHAN qui constitue l’interface principale du DHE. C’est un peu comme un système d’exploitation à l’instar de Windows. Dans notre cas d’usage, il prend la forme d’un système d’information géographique qui permet d’accéder à des couches d’informations stockées dans le DHE, comme des calques de géolocalisation, des fonds cartographiques ou des outils d’aide à la visualisation. Colbert GPT est également déployé à bord de la Provence. C’est une IA générative, un Chat-GPT version militaire qui peut travailler sur des données opérationnelles sensibles comme les notes de renseignement, les rapports de fin de mission ou toute autre documentation opérationnelle accessible. L’implantation de ce type d’outil interactif est une vraie concrétisation de transformation numérique pour les marins qui retrouvent des interfaces ludiques et proches des usages civils directement sur leur système de combat. S’il est déjà possible de traduire des textes en, ou depuis des langues étrangères, il sera bientôt possible de faire du speech to text pour ne plus rien rater d’une communication radio. De manière générale, le DHE va très vite héberger toutes les applications utiles déjà en service dans les armées, et de nombreux développements d’applications ont été lancés, voire déjà livrés avec Naval Group, MBDA, THALES, le Centre d’expertise des programmes navals, et le FAN L@B. Si la donnée arrive dans le DHE, les applicatifs numériques devraient donc s’agréger très vite, en tous cas bien plus vite que les cycles d’innovation habituels portant sur le matériel.

CB : Quelle sera l’étape suivante ?

CV E. H. : Le DHE testé sur la Provence va passer en série. ALFOST s’est également montré intéressé pour demander que soit installé un DHE sur les prochains SNA. On devrait être en mesure de déployer les premiers bâtiments avec des DHE en 2025. Le passage en série est conditionné au retour d’expérience de la Provence, qui permettra de savoir si le DHE a apporté une plus-value au bateau ou non.

Un partenariat fructueux avec l’ISEN Méditerranée à Toulon

Le partenariat de la FREMM Provence avec l’Institut supérieur de l’électronique et du numérique (ISEN) à Toulon est né d’un constat : l’exploitation du formidable potentiel de la donnée nécessite de développer les « cas d’usage » et cette semaine était une occasion unique de mettre en contact les équipages avec les développeurs autour de projets concrets. L’intelligence artificielle (IA) et les capacités de traitement modernes vont offrir aux équipages de nouveaux gains opérationnels. Depuis quelques mois, les marins de la Provence se préparent à cette révolution grâce aux experts du domaine – y compris dans le monde civil – pour développer notamment l’« App store » du bord au travers d’applications opérationnelles utiles à l’équipage. Selon le commandant en second de l’équipage B de la Provence, première frégate à accueillir un data hub embarqué (DHE), consacrer « l’innovation week » annuelle de l’ISEN au thème de l’exploitation de la data à bord de la Provence, participait à cette montée en gamme : « l’objectif était triple : bénéficier de propositions d’application opérationnelle de la part de jeunes ingénieurs, faire rayonner la Marine et éventuellement susciter chez eux des vocations pour participer au développement de la Marine « data centrée ». Répartie en dix groupes de travail, la promotion de Master 2 de l’ISEN Méditerranée a découvert en un temps record les capacités d’une FREMM et les contraintes opérationnelles des marins de la Provence pour répondre à des problématiques.

L’implication de la Marine a été un facteur clé du succès de cet événement : une délégation de marins de l’équipage B de la Provence, du FAN L@B, du CSDIA-M et du Pôle écoles Méditerranée ont encadré et conseillé les étudiants, en jouant le rôle de mentors. à la fin de la semaine, chaque groupe a présenté son application opérationnelle à un jury composé du commandant de l’équipage B de la FREMM Provence, du chef du CSDIA-M et du responsable de la transformation numérique de la force d’action navale. « Le résultat est très positif », se réjouit le commandant en second de la Provence B. « Les étudiants se sont impliqués avec énergie et enthousiasme, en s’appropriant une problématique à la fois originale et concrète pour eux. Ils nous ont proposé plusieurs idées très intéressantes : des applications d’aide à la décision pour la classification automatique de pistes tactiques du système de combat, pour générer des ordres de bataille, pour élaborer des compte-rendu automatiques, pour la détection automatique de pannes et la maintenance prédictive ou encore pour les réservations de zones ». à la clef, trois prix sont venus récompenser l’audace, l’efficacité et la créativité des projets. Tous se sont donnés rendez-vous à bord de la Provence pour une visite : la plus belle des récompenses pour ces futurs ingénieurs dont certains travailleront peut-être un jour pour la Marine dans le domaine de l’innovation.

Amiral Nicolas Vaujour, chef d’état-major de la Marine

Publié le 23/04/2024

Chef d’état-major de la Marine depuis le 31 août 2023, l’amiral Nicolas Vaujour a accordé un entretien à Cols bleus à l’occasion de sa prise de fonctions. Le CEMM est revenu sur un parcours riche en expériences opérationnelles, avant de partager sa vision des enjeux d’un contexte toujours plus volatil et de développer son ambition pour la Marine.

COLS BLEUS : Amiral, quels sont vos premiers mots pour les marins, militaires et civils qui servent au sein de la Marine ?

CEMM : C’est avant tout pour moi une grande fierté d’avoir été nommé dans ces fonctions par le président de la République. Je mesure l’honneur qui m’est fait de commander 42 000 hommes et femmes, militaires et civils, présents partout dans le monde, sur mer, sur terre et dans les airs. C’est une charge immense. Au moment de « prendre le quart », je dis aux marins mon engagement à continuer à servir avec détermination pour réussir la mission qui m’est confiée.

CB : Quels sont les grands jalons qui ont marqué votre vie de marin ?

CEMM : J’ai découvert la vie opérationnelle embarquée outre-mer, en Martinique, sur le Ventôse, alors tout récemment sorti des chantiers. Chef de l’équipe de visite, j’ai été engagé dans les opérations de contrôle de l’embargo de l’ONU au large d’Haïti1. Une expérience qui éduque au sang-froid et au professionnalisme.J’ai ensuite choisi de rejoindre la spécialité de détecteur et plus particulièrement le domaine de la défense anti-aérienne. Un monde où il faut décider vite, s’adapter en permanence et être agile. Le central opérations d’une frégate de défense aérienne (FDA) est une ruche, où se construit un formidable travail d’équipe, où chacun à sa place, chaque mot compte, chaque action est indispensable à l’interception de l’avion ennemi. Sans surprise, ce parcours m’a conduit à naviguer sur le Jean Bart, le Cassard, le Forbin et le Chevalier Paul.

CB : Cette vie embarquée vous a vu commander trois bâtiments à la mer.

CEMM : Oui, le bâtiment école (BE) Lion, l’aviso Commandant Birot et la frégate de défense aérienne Chevalier Paul. Sur le BE, on apprend aux autres à naviguer. C’est aussi un formidable apprentissage du commandement pour un jeune officier. Sur les avisos, c’est la force de l’équipage qui nous permet de remplir les missions. La FDA, c’est un concentré de toute l’expérience de la Marine rassemblé dans un outil de combat remarquable.Ces affectations m’ont conduit à participer à de nombreuses opérations, notamment en océan Indien ou en Méditerranée orientale, souvent au sein d’un groupe aéronaval, que ce soit avec le Charles de Gaulle ou au sein de CSG2 américains, dans le cadre des opérations de lutte contre le terrorisme international, notamment Enduring Freedom ou « Héraclès ».

CB : Vous avez également servi dans des postes à terre ?

CEMM : Les combats à terre sont probablement moins connus et plus discrets, mais tout aussi indispensables à la réussite de nos missions. J’y ai découvert une grande richesse et un profond dévouement de ceux qui y travaillent. J’ai ainsi servi à l’état-major d’ALFAN à la division entraînement, puis comme chargé du domaine « lutte au-dessus de la surface ». Plus tard, j’ai rallié Paris, d’abord comme assistant militaire du général Georgelin, puis au sein de la division cohérence capacitaire de l’état-major des armées. J’ai alors été en charge du renouvellement de la composante « frégate » de la Marine, et notamment des frégates de défense et d’intervention (FDI), dont la tête de série, l’Amiral Ronarc’h, poursuit son armement à Lorient.

Comme amiral, j’ai successivement été en charge des opérations (ALOPS), puis des relations internationales de la Marine (ALRI). Trois années très denses avec de nombreux temps marquants : l’opération « Hamilton » de frappe de rétorsion dans la profondeur en Syrie, la continuité des opérations de la Marine pendant la crise du Covid, les déploiements du GAN…

En 2021, j’ai été nommé sous-chef d’état-major « opérations » des armées. À ce titre, j’ai dirigé sous les ordres du CEMA l’ensemble des opérations des forces françaises, à l’extérieur comme à l’inté-rieur de nos frontières. Là non plus, les événements n’ont pas manqué, tant le rythme d’engagement des armées est intense. Je pense évidemment aux conséquences de la guerre en Ukraine, mais également à la réarticulation de notre dispositif en Afrique, ou tout récemment à l’opération « Sagittaire » d’évacuation de ressortissants au Soudan, qui a vu pour la Marine l’engagement de la Lorraine et des commandos Marine.

CB : Vous avez donc vu la Marine agir de l’extérieur. Qu’en retenez-vous ?

CEMM : La Marine montre chaque jour son efficacité en opérations, dans une diversité d’engagements remarquable : de la surveillance du littoral à la permanence de dissuasion nucléaire, de la police des pêches au déploiement du GAN, des pistages de sous-marins aux actions spéciales des commandos Marine. C’est une richesse incroyable. Malgré les difficultés qui ne manquent pas, la Marine agit et nous pouvons en être fiers.

Les savoir-faire développés en opérations sont précieux dans le contexte actuel. Et c’est cela l’autre enseignement de mes deux années à la tête des opérations des armées : l’imprévu devient la règle. La situation géopolitique atteint un niveau de volatilité et d’incertitude inédit. Le réarmement naval que nous constatons en mer en est un marqueur frappant. Cela nous impose d’être prêts à des engagements plus durs et exigeants, qui pourraient s’imposer à nous sans préavis et de manière brutale.

CB : Comment la Marine doit-elle se préparer pour être à la hauteur de ces enjeux ?

CEMM : La préparation au combat doit se trouver au centre de notre action collective. En ce sens, la loi de programmation militaire 2024-2030 nous donne le cap à suivre. L’effort consenti par la Nation est majeur. Les engagements votés confirment la volonté de disposer d’une Marine et d’armées fortes et cohérentes. Ils poursuivront le renouvellement des moyens par le lancement de programmes majeurs et le développement de capacités nouvelles, performantes et adaptées aux enjeux du monde. Nous avons parlé des FDI, mais je pense aussi aux patrouilleurs outre-mer, aux bâtiments ravitailleurs de forces ou aux SNA de type Suffren, dont les capacités dépassent celles des générations précédentes.

L’enjeu pour la Marine est d’exploiter tout le potentiel de ces nouveaux moyens à la pointe de la technologie, tout en poursuivant nos missions avec les moyens les plus anciens. Le rythme des opérations l’impose. Nous devons être acteurs de ce monde incertain, développer nos savoir-faire, proposer des options face aux crises que nous rencontrons. Notre ADN, c’est de faire face, de nous adapter et d’agir avec les moyens que nous avons.

Le plan Mercator dresse les lignes de force à suivre pour répondre à cette ambition. Ce plan porte la détermination du temps long pour poursuivre le renouvellement de la Marine et l’agilité du temps court pour adapter nos forces aux enjeux actuels.

Je m’inscris sans réserve dans la continuité de cette vision stratégique accélérée par l’amiral Vandier, qui a inlassablement développé l’esprit combatif de la Marine.

CB : Sur quelles forces la Marine peut- elle compter ?

CEMM : La plus grande richesse de la Marine, ce sont les marins, les équipages et l’esprit qui les anime. C’est ce qui nous permettra de poursuivre notre mission malgré les turbulences.

Notre trésor, c’est l’esprit d’équipage. Sur un bateau, un sous-marin, dans un aéronef ou dans un commando, la valeur collective vaut plus que la somme des talents individuels. La performance, l’engagement et la détermination de chacun sont indispensables au succès de la mission. Cet état d’esprit imprègne la Marine, tant à l’échelle de l’unité que de la Marine tout entière. Il importe de le consolider. Cela fonde notre excellence en opérations.

CB : Quelle consigne donnez-vous aux marins qui nous lisent ?

CEMM : Au regard du contexte et des enjeux, je demande aux marins de cultiver leurs talents et de les développer, en étant :

- prêts individuellement et collectivement ;

- combatifs, du quotidien des pontons au poste de combat en haute mer, déterminés à ouvrir des voies nouvelles pour vaincre ;

- ouverts au monde extérieur. Connaître les autres au sens large – l’autre bateau, l’autre force organique, les autres armées, les Marines partenaires – est indispensable pour vaincre ;

- audacieux, car pour réussir, il faut dépasser l’habitude et inventer de nouveaux modes d’action.

J’aime beaucoup la devise du Chevalier Paul, « Oser et vaincre ». Il faut oser pour vaincre. Je sais pouvoir compter sur le professionnalisme et la détermination de chacun.

1 À la suite d’un coup d’État militaire, l’ONU met en place le 3 juin 1993 par la résolution 841 un embargo sur les produits pétroliers, ainsi que sur les armes à destination d’Haïti.

2 Carrier Strike Group : groupe aéronaval.

Le Krasnodar sous haute surveillance

Publié le 01/12/2023

La FREMM Normandie a accompagné le sous-marin russe et le remorqueur Sergey Balk au large des côtes françaises, du 18 au 20 octobre derniers, contribuant ainsi à la maîtrise des approches françaises. Ils avaient été suivis par les autorités portugaises et espagnoles depuis le détroit de Gibraltar.

La marine britannique a repris la surveillance dans la Manche. Destination finale du convoi : son port d’attache dans la Baltique.

Victoire de l'équipe féminine Marine de rugby

Publié le 01/12/2023

Après avoir remporté ensemble le championnat du monde militaire de rugby, les équipes du rugby club de l’armée de Terre (RCAT) et du rugby club de la Marine nationale (RCMN) se sont affrontées le 11 novembre à l’occasion du traditionnel challenge Foch Ronarc’h.

Lors du premier match, opposant les équipes féminines, la Marine s’est imposée 27 à 22. Sur la pelouse du stade Jean Bouin, les hommes se sont ensuite affrontés. Le match s’est terminé sous la pluie sur une égalité de 22 à 22.

Marins des débarquements, 80 ans après

Publié le 01/06/2024

L’année 1944 annonce la chute de l’Allemagne nazie. Les Alliés débarquent le 6 juin sur les côtes normandes, puis le 15 août en Provence.

Les opérations Overlord et Dragoon vont permettre de contourner la fortification naturelle formée par les Alpes et de remporter ainsi une bataille décisive contre le IIIe Reich. 80 ans après, retour sur ces étapes historiques, parfois méconnues, qui ont pavé le chemin de la Libération du pays et continuent d’inspirer la Marine et les marins.

Peu après minuit, le 6 juin, trois divisions aéroportées touchent le sol de France : la 82e et la 101e américaines à l’ouest du front d’invasion, dans la région de Sainte-Mère-église et la 6e division britannique à l’est, sur la rive droite de l’Orne. Dans le même temps, au nord de Caen, 200 Britanniques amenés par six planeurs réussissent à prendre les deux ponts de Bénouville afin de protéger le flanc est.

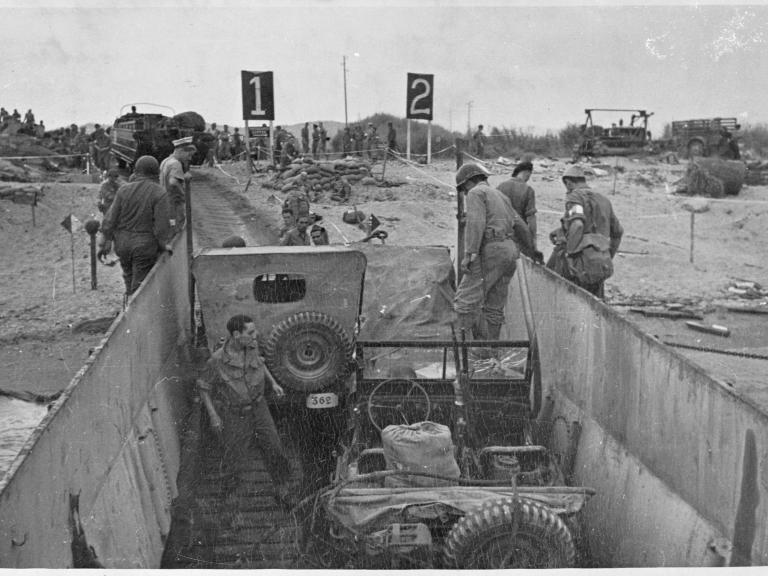

Le plus grand débarquement de l’histoire

Puis, le 6 juin 1944 à l’aube, l’opération Neptune, la phase d’assaut de l’opération Overlord, commence. En quelques heures, 156 177 hommes partis du Royaume-Uni déferlent sur les côtes. Dirigée par l’amiral Bertram Ramsay, la force navale et amphibie du plus grand débarquement de l’Histoire est composée de 6 939 navires, dont 4 126 bâtiments de charge constitués en 47 convois destinés aux manœuvres de débarquement.

Intenses bombardements navals

L’escadre de combat est forte de 137 grands navires de guerre, dont sept cuirassés et une vingtaine de croiseurs. S’ajoutent à cela 221 destroyers, frégates et corvettes, 495 vedettes, 58 chasseurs de sous-marins, 287 dragueurs de mines, quatre poseurs de mines, deux sous-marins. À cette flotte gigantesque viennent s’ajouter 736 navires auxiliaires et 864 navires marchands pour le transport de vivres, munitions et pour servir d’hôpitaux flottants. Parmi les navires marchands, 54 blockships seront coulés pour former des rades artificielles. Après d’intenses bombardements, la flotte d’invasion met à l’eau les barges de débarquement. à partir de 6 h 30, en fonction de la marée, les opérations se succèdent d’ouest en est sur les plages, à Utah et Omaha d’abord, les plages américaines, puis sur les plages du secteur britannique plus à l’est, Gold, Juno et Sword. Cinq divisions sont engagées. Les Allemands, qui s’attendaient à un débarquement à marée haute, avaient hérissé l’estran d’obstacles minés destinés à détruire les barges. Mais l’opération à mi-marée rend inopérants la plupart de ces dispositifs, qui sont ensuite neutralisés. À Utah, les Américains ne rencontrent pratiquement pas de résistance. À l’est, Britanniques et Canadiens pénètrent rapidement à l’intérieur des terres.

Omaha la sanglante

Mais à Omaha, la situation est catastrophique. Les Américains se heurtent à la farouche résistance de la 352e division d’infanterie allemande. Les blindés, si efficaces sur les autres plages, n’ont pas pu aborder et les GIs sont pris sous un feu continu. La plage devient « Omaha la sanglante ». Après un nouveau bombardement naval décisif, les Américains parviennent à se dégager en début d’après-midi. Mais ils ont perdu 2 500 hommes. Au soir du 6 juin 1944, les Britanniques et les Français tiennent une bande longue de 35 km et profonde de 11 à 15 km. Lorsque le « jour le plus long » s’achève, les Alliés ont établi quatre têtes de pont. 3 500 hommes ont été tués ce jour-là, 7 300 sont blessés ou ont disparu. La seconde phase de l’opération Overlord et la bataille de Normandie peuvent commencer.

Opération Mulberry

La création de ports artificiels

« Pour débarquer autant de troupes et pouvoir les ravitailler en chars, artillerie, pétrole et vivres, il fallait des ports en eaux profondes, or Le Havre et Cherbourg n’avaient pas de plages qui se prêtaient au débarquement. Les Alliés décidèrent de construire en Grande-Bretagne deux ports artificiels qui seraient remorqués à travers la Manche jusqu’aux plages d’Arromanches et Omaha Beach. Ce dernier n’a jamais été opérationnel. Celui d’Arromanches, conçu pour durer un été, a finalement permis de débarquer 2 millions et demi d’hommes, 500 000 véhicules et 4 millions de tonnes de matériel et continua d’être utilisé

pendant huit mois.»

Défilé du 14 juillet 1942 à Londres. Philippe Kieffer à la tête de ses hommes

1er bataillon de fusiliers marins commandos

Dix ans de recherches ont été nécessaires pour retrouver les visages des 177 hommes du 1er bataillon de fusiliers marins commandos ayant débarqué le 6 juin 1944 sur la plage de Sword Beach. Benjamin Massieu et Jean-Christophe Rouxel retracent leurs parcours.

Cols bleus : Quel était le projet qui a donné naissance à votre livre ?

Benjamin massieu : L’idée était de permettre aux lecteurs de rencontrer les 177 hommes qui ont débarqué le jour J et, au-delà de ce jour mythique, de découvrir leurs portraits, leurs itinéraires personnels, et comprendre l’aventure humaine que cela a été.

C. B. : Avez-vous pu rencontrer les familles des hommes du commando Kieffer ?

B. M. : Oui bien sûr, nous sommes en contact avec beaucoup d’entre elles. C’est à chaque fois touchant lorsque nous leur faisons découvrir un pan de leur histoire familiale. Certains avaient jeté un voile sur leur participation au Débarquement, je pense notamment à Paul Mariaccia. Sa femme et ses filles n’ont appris sa participation qu’en 2004, quand son neveu a trouvé par hasard son nom dans la liste des 177.

C. B. : Pourriez-vous nous présenter l’un des 177 ?

B. M. : Georges Bouchard vit avec son père en Colombie lorsqu’il apprend la défaite de 1940. À quinze ans, il fugue pour aller se battre et libérer sa mère et sa sœur restées en France. à Bogota, il prend un chalutier pour l’île de Sainte-Lucie où il embarque sur un convoi qui l’emmène jusqu’en Angleterre, en pleine guerre de l’Atlantique. Là, trop jeune pour s’engager, les Britanniques télégraphient à son père qui en réponse, accepte de l’émanciper. Il s’engage dans la Marine avant de rejoindre les commandos en novembre 1943 jusqu’à la fin de la guerre.

Le 7 juin prochain, à Ouistreham, des stagiaires des préparations militaires Marine, venus de toute la France, porteront les 177 portraits des hommes du commandant Kieffer à l’occasion des cérémonies commémoratives.

Dans la nuit du 26 au 27 février 1944, le lieutenant de vaisseau Charles Trépel commande un raid de reconnaissance sur les côtes néerlandaises, avec sept de ses hommes. Prévu depuis plusieurs mois, celui-ci doit renseigner les Alliés sur les défenses allemandes. Aucun des commandos débarqués n’est revenu à bord.

La rutilante MTB 682, navire de guerre britannique, fend la mer en direction de la plage de Wassenaar, huit kilomètres au nord de Scheveningen, sur la côte néerlandaise. À son bord se trouvent le lieutenant de vaisseau Trépel, le second maître Hagneré et les quartiers-maîtres Rivière, Cabanella, Guy, Devillers, Lallier et Grossi. Tous font partie du 1er bataillon de fusiliers marins (BFM) dirigé par Philippe Kieffer. Ils ont quitté les côtes britanniques dans l’après-midi, pour participer à l’opération Premium. Leur objectif : repérer une usine dans laquelle les Allemands construisent des fusées destinées à être lancées sur Londres, et se renseigner sur leurs défenses. C’est la seconde fois qu’ils entreprennent ce raid. Trois jours plus tôt, ils ont dû faire demi-tour à cause d’un incident technique. Trépel est déterminé. En décembre, son raid sur Berck-plage, destiné à évaluer les défenses de l’ennemi et le tromper sur un éventuel lieu de débarquement, a lui aussi été annulé car jugé trop périlleux. Persévérant, il est parvenu à convaincre les autorités britanniques de lui confier ce nouveau raid. Cette fois, rien ne pourra le faire dévier de sa trajectoire.

Premiumlost no news

La vedette arrive sur site avec deux heures de retard. Les hommes partent vers la côte sur un doris (embarcation légère d’environ 3 à 6 mètres, à fond plat, propulsée à la rame) contenant un radeau. Soudain, des fusées rouges en provenance de la rive illuminent le ciel. À 30 mètres de la plage, les commandos montent dans le radeau et s’éloignent vers le rivage. Trois nouvelles fusées sont tirées. Les quartiers-maîtres Lallier et Grossi, restés dans le doris, attendent leur retour. Tout à coup, des aboiements et des cris couvrent le clapotis des vagues. Il est 4 h 30 et les six commandos devraient déjà être rentrés. Ordre de patienter une demi-heure. Les fusées continuent d’éclairer la nuit et des éclats de torches électriques parcourent le ciel. À 5 h, le doris rejoint la vedette. Les six commandos ne rentreront jamais. À Londres, le raid est classé ainsi : Premium lost no news*.

Fausse identité

Le 24 mai 1945, l’enseigne de vaisseau de première classe Mazeau émet un rapport annonçant les pertes du 1er bataillon de fusiliers marins commandos et les recherches infructueuses pour repérer les six disparus. À la Libération, leurs corps sont finalement retrouvés, ils ont été enterrés comme aviateurs alliés inconnus. Dans son rapport d’enquête, l’EV1 Hulot précise que « tous portent sur leur visage l’expression d’avoir terriblement souffert ». Ont-ils été saisis par le froid en voulant regagner le rivage ? Étaient-ils attendus par l’ennemi ? Leur disparition demeure, encore aujourd’hui, un mystère.

* Premium a disparu, aucune nouvelle

Trépel dans les mémoires

« Modèle de l’officier commando, Charles Trépel est une personnalité qui inspire toujours le commando, même de nos jours, affirme le capitaine de corvette Benoît, commandant du commando Trépel. Je fais souvent référence à son dernier raid car il force l’humilité, précise-t-il. Plutôt que d’en tirer des leçons, souvenons-nous de ce que cette opération nous enseigne. Aurions-nous fait différemment aujourd’hui ? Non. L’issue de ce raid est un rappel à l’ordre : il ne peut y avoir de succès tactiques et stratégiques sans prise de risques. »

Carte du raid de Wassenaar

Opération Dragoon en Provence, la liberté vient de la mer

Le débarquement de Provence fut avant tout une volonté française. Churchill était opposé à cette opération car il considérait qu’il fallait continuer en Italie ou dans les Balkans. De Gaulle a réussi à l’imposer pour des raisons de politique intérieure et de restauration de la souveraineté française.

A l’aube du 15 août, trois divisions américaines commandées par le général Patch, suivies le lendemain par les trois divisions françaises du général de Lattre de Tassigny, sont débarquées entre Hyères et Cannes. Elles sont appuyées sur les arrières de l’ennemi par le parachutage d’une division anglo-américaine, et sont précédées par des raids commandos nocturnes. Il s’agit de prendre pied en Provence pour remonter par la vallée du Rhône, ce qui permettra d’opérer la jonction avec les forces débarquées en Normandie, et à terme de couper l’Allemagne des ports atlantiques. La participation française à Dragoon est considérablement plus importante que pour Overlord : à terre, il y a quasi-parité avec les Américains, avec la 1re armée française qui comprend notamment le 1er régiment de fusiliers marins. Deux des trois forces commandos sont françaises, dont le groupe d’assaut naval de Marine Corse du commandant Seriot. Sur mer, on compte 34 navires de guerre français, presque le triple de ce qui était présent pour Overlord, dont le cuirassé Lorraine et six croiseurs qui assurent l’appui-feu.

Victoire éclair en Provence

En supériorité numérique et matérielle, les Alliés progressent beaucoup plus vite que prévu. Le 19 août, les Allemands se replient vers la vallée du Rhône, à l’exception des places de Marseille et Toulon qui ont ordre de tenir jusqu’au bout. Ces dernières se rendent le 28 aux troupes françaises, alors que les Anglo-Américains atteignent les rives du Rhône et les Alpes-de-Haute-Provence. L’opération Dragoon, planifiée sur deux mois, a atteint ses objectifs en deux semaines. Mieux encore, la nouvelle du repli allemand a été un des éléments déclencheurs de l’insurrection parisienne du 19 août. Le 12 septembre, les forces alliées débarquées en Provence et en Normandie effectuent leur jonction à Nod-sur-Seine, en Côte-d’Or.

Une unité retrouvée dans le combat

Pour la Marine nationale, le débarquement de Provence fait acte de réunification entre les éléments séparés voire dressés les uns contre les autres par la défaite de 1940 : FNFL de Grande-Bretagne ou ralliés depuis l’empire colonial, ceux de la force X internés à Alexandrie, la marine d’Afrique du Nord sous contrôle de Vichy jusqu’en 1942, et même les marins engagés dans les forces françaises de l’intérieur. Ayant pris, volontairement ou contre leur gré, des chemins différents quatre ans plus tôt, ils se trouvent maintenant réunis en force sur les côtes varoises pour reconquérir le sol métropolitain, notamment Toulon, d’importance tant stratégique que sentimentale pour la Marine.

Le débarquement oublié

Pendant longtemps, c’est le débarquement de Provence et non de Normandie qui s’est trouvé au centre du discours mémoriel, en raison d’une participation française plus marquée. Pour le vingtième anniversaire, en 1964, le général de Gaulle privilégie ainsi l’inauguration du mémorial du Mont-Faron et ne se rend pas sur les plages de Normandie. Mais bien vite, Overlord prend le dessus dans la mémoire publique, que ce soit dans la culture populaire, l’enseignement scolaire et même les hommages nationaux. Lié directement à la libération de la capitale, fortement valorisé à l’international par le cinéma américain à partir des années 1960, le débarquement de Normandie a aussi, dans le contexte de la Guerre froide, l’avantage sur celui de Provence d’impliquer de nombreux pays désormais membres de l’alliance atlantique et de la communauté européenne. Néanmoins, la mémoire du débarquement de Provence reste vive localement. Elle est redynamisée sur le plan national à partir du cinquantenaire en 1994, notamment sous l’angle des combattants africains de la 1re armée.

Marins des débarquements

André-Georges Lemonnier, capitaine de corvette Hubert Amyot d'Inville, groupe naval d'assaut

Vétéran des deux guerres mondiales, ayant participé aux deux débarquements de 1944, l’amiral André-Georges Lemonnier est né le 24 février 1896 à Guingamp. A l’âge de 17 ans, il est admis à l’École navale en 1913 et en sort major de promotion. Dès la Première Guerre mondiale, il sert à bord de divers navires et sous-marins. Capitaine de frégate en 1933, il prend le commandement du contre-torpilleur Le Malin. En 1940, il est capitaine de vaisseau et commande le croiseur léger Georges Leygues.

Après l’armistice, il reçoit l’ordre de rejoindre Libreville, mais se retrouve bloqué à Dakar. Il se rallie au général de Gaulle en novembre 1942 qui le nomme chef d’état-major de la Marine en juillet 1943.

En Normandie …

L’amiral Lemonnier dirige dès 1943 les opérations navales de la libération de la Corse puis s’emploie à réconcilier les marins de l’armée d’armistice et ceux des FNFL. « Un seul principe nous guidait : nous voulions que nos navires fussent au premier rang, à l’heure de l’assaut », écrit l’amiral dans son ouvrage Paisible Normandie. Lors du Débarquement, l’état-major allié avait prévu d’inclure seulement quelques bâtiments français légers. Lemonnier réussit à convaincre le First Sea Lord d’accorder une place plus importante à la Marine française. Une dizaine de navires français seront du D Day dont le Georges Leygues et le Montcalm.

… comme en Provence

À la tête de l’escadre française en tant qu’adjoint de l’amiral américain Hewitt, André-Georges Lemonnier est directement impliqué dans le débarquement de Provence, le 15 août 1944. « Le choix de la zone d’assaut ne demande pas de longues études…, détaille l’amiral français dans Cap sur la Provence, récit qu’il fit du débarquement de 1944. Il ne reste qu’un secteur convenable : la région de Saint-Tropez – Saint-Raphaël […], la décision est vite prise. » Lemonnier entre dans le port de Toulon le 13 septembre à bord du Georges Leygues, accompagné du reste de l’escadre française. Au lendemain du conflit, il occupera les fonctions de directeur du Collège de défense de l’OTAN et d’adjoint naval du général Eisenhower au grand quartier général des forces alliées en Europe (SHAPE). Secrétaire perpétuel de l’Académie de Marine, il termine sa carrière en 1956 au grade d’amiral et s’éteint à Cherbourg le 30 mai 1963 à l’âge de 67 ans.

Le 10 juin 1944, au volant de sa Jeep, le capitaine de corvette Hubert Amyot d’Inville, commandant du 1er régiment de fusiliers marins (RFM), file sur les routes en direction de Montefiascone, ville italienne à 80 kilomètres au nord de Rome. Il n’atteindra jamais la ligne de front. Son véhicule saute sur une mine, et il meurt sur le coup. Il avait 35 ans. Cet ancien capitaine au long cours de la Marine marchande est incorporé, en 1940 comme enseigne de vaisseau de réserve. Il prend le commandement du dragueur de mines La Trombe avec lequel il participe à la bataille de Dunkerque. Son navire y est coulé. Il en réchappe et réussit à rallier Londres pour s’engager dans les forces navales françaises libres (FNFL). Affecté au 1er bataillon de fusiliers marins (BFM), il est présent à Dakar lors des affrontements qui opposent la marine britannique et quatre navires des FNFL à des troupes du gouvernement de Vichy. Lors de la campagne de Syrie en juin 1941, son commandant, le lieutenant de vaisseau Détroyat, est tué. Amyot d’Inville lui succède. Il mène ses hommes lors des batailles de Bir Hakeim et d’El-Alamein en 1942, puis pendant la campagne de Tunisie en 1943. Désormais capitaine de corvette et à la tête d’un régiment (le 1er BFM est devenu le 1er RFM), il s’engage dans son ultime campagne en Italie. 80 ans plus tard, la Fondation de la France Libre lui a rendu hommage en faisant installer, lors d’un voyage mémoriel le 19 mai 2024, une plaque commémorative à l’endroit où il est tombé. Les autorités françaises, italiennes ainsi que l’amicale nationale des fusiliers marins étaient présentes. Sa mémoire perdure aussi à travers le bataillon de fusiliers marins basé à Brest qui porte son nom depuis 2020.

Le plus jeune, Pierre Dourous, venait d’avoir 20 ans. Son chef, le capitaine de corvette Géraud Marche, en avait 39 : commandant du groupe naval d’assaut de Corse, il avait été officier des sports à l’École navale. Avec son équipe de rugby, il avait même raflé le titre de champion de France de la Marine. Le 15 août 1944 à minuit quinze, tous deux sautent sur des mines allemandes dissimulées dans la roche ferrugineuse de la pointe de l’Esquillon. Un décor paradisiaque pour un scénario de film d’horreur. Sur les 67 hommes du commando, onze sont tués sur le coup, des dizaines laissés dans un état grave et de nombreux hommes faits prisonniers.

Tous volontaires, ils appartenaient au groupe naval d’assaut créé en 1943 par le contre-amiral Robert Battet pour collecter des renseignements, en particulier sur les côtes italiennes. Il incombe au groupe de débarquer personnel et matériel, de nuit, sur des radeaux pneumatiques. En ce 15 août, leur but est de se frayer un passage au travers des défenses allemandes et de gagner la corniche d’or (route nationale 98) proche et la route nationale 7 distante, elle, de plus de cinq kilomètres. Ces deux voies sont vitales : il faut empêcher les Allemands de gagner Saint-Raphaël et Fréjus, où la 36e division d’infanterie américaine va débarquer. Malheureusement, la mission se solde par un échec.

Dans le Cols bleus n° 363 du 28 août 1954, l’un des survivants, l’ingénieur mécanicien en chef Chaffiotte, avait décrit la mission très périlleuse de ces marins ayant mis un pied sur la côte varoise, avant toutes les autres unités débarquées : « Le 14 août, nos vedettes stoppaient à 1 500 mètres dans le sud du Trayas, à l’ouest de Cannes […] Nous étions fiers d’être les premiers à reconquérir le sol de notre pays. […]. La première route à atteindre était environ à deux cents mètres. La progression se faisait silencieuse, rapide. Déjà, l’officier en tête de la colonne, l’ORIC (officiers de réserve interprète et du chiffre, NDLR) Auboyneau avait parcouru une centaine de mètres, quand il sauta sur une première mine. »

80 ans plus tard, Paul Meyere a voulu « mettre un visage sur les noms inscrits dans la stèle érigée au-dessus de la calanque des deux frères à Théoule ». Aidé de Benoît Senne, ancien commando Marine, et de Paul Catania, il a contacté une quarantaine de familles de vétérans ou de marins disparus. Un ouvrage devrait bientôt paraître en hommage à ces hommes morts pour la France.

Après la plage, objectif Berchtesgaden, finir la guerre

Le 8 mai 1945, l’Allemagne capitule. Un résultat obtenu moins d’un an après les débarquements grâce à de très nombreux exploits militaires, auxquels les unités de la Marine ont pris part. Cols bleus les remet en lumière, rappelant ainsi le courage et la valeur de ces marins, qu’ils soient issus des Forces navales françaises libres (FNFL), de la Marine de l’armée d’armistice ou des Forces françaises de l’intérieur (FFI)

Le 1er régiment de fusiliers marins (1er RFM)

« L’officier des équipages Colmay, avec ses mitrailleuses, disperse les allemands qui, enhardis, se risquent sur la route. Il n’a pas trente hommes en tout. Tant pis, il tiendra son carrefour héroïquement jusqu’à la nuit. Il tiendra malgré l’ordre de repli du commandant ». Cet extrait de l’article de L’EV Guillemin paru dans le Cols bleus n° 34 du 12 octobre 1945 relatant la libération d’Autun (71), illustre l’état d’esprit des marins du 1er RFM. Débarqué le 16 août à Cavalaire (83), le régiment, après avoir vaillamment participé à la reprise de Toulon, n’a pas connu d’engagement sérieux depuis. Les 6, 7 et 8 septembre, la mission du 2e escadron est, avec le concours d’unités de l’armée de Terre et d’un groupe de FFI, d’intercepter à Autun une colonne allemande de 4 000 hommes. Constitué dès 1940 à Londres, le 1er RFM a été de tous les combats de la France libre avant de mener ceux de la libération de l’Hexagone. Après Autun, ce seront les durs combats dans les Vosges et en Alsace. Envoyé sur l’Atlantique pour participer à la réduction de la poche de Royan, le 1er RFM est rappelé d’urgence en Alsace pour parer à la contre-attaque allemande de décembre 1944. Enfin, en avril 1945, il participe aux combats du massif de l’Authion dans les Alpes du Sud où s’est retranché l’ennemi. Le régiment est l’une des trois unités FNFL à avoir été fait Compagnon de la Libération.

Le 1er bataillon de fusiliers marins commandos (1er BFMC)

Placé sous les ordres de Philippe Kieffer, il est créé au printemps 1942. Avant le Débarquement de Normandie, le 1er BFMC est intégré au commando n° 4 appartenant à la Special Service Brigade commandée par Lord Lovat. Après leur emblématique débarquement sur Sword Beach le 6 juin 1944, ils combattent dans la campagne normande jusqu’au 27 août. à cette date, seuls 24 hommes sur 177 sont indemnes. En novembre, ils reprennent la lutte lors de la bataille de l’Escaut qui vise à libérer le port d’Anvers. Avec le commando n° 4, dont Philippe Kieffer est maintenant le commandant en second, ils débarquent sur l’île néerlandaise de Walcheren et y neutralisent l’ennemi. Les sept commandos Marine actuels sont les héritiers du 1er BFMC dont ils ont repris l’iconique béret vert.

Le régiment blindé de fusiliers marins (RBFM)

Créé en octobre 1943 en Afrique du Nord, le RBFM est principalement constitué de marins de l’armée d’armistice d’Afrique du Nord, renforcés par des recrues. Il est équipé de chasseurs de char M10 Wolverine, de scout cars M3A1 et de Half-Track. Il est intégré à la 2e division blindée (2e DB) du général Leclerc et débarque en Normandie en août 1944. Premiers combats dans les secteurs d’Alençon et Argentan (61). Puis ce sera la libération de Paris où, sous les yeux de Parisiens médusés, l’un des Wolverine touche à deux reprises, depuis le haut des Champs, un char ennemi embusqué place de la Concorde (soit 1 800 mètres), un exploit pour l’époque. Les marins avaient remplacé les lunettes de visée d’origine de leur char par celles de canons de Marine. Après la capitale, le RBFM poursuit son aventure avec la 2e DB : Dompaire, Baccara, les Vosges, Strasbourg, la dure bataille d’Alsace. Un retour en arrière pour liquider la poche de Royan et enfin l’Allemagne avec la ruée vers Berchtesgaden. Parmi les marins du RBFM, figurait un certain Philippe de Gaulle, alors enseigne de vaisseau, décédé en mars dernier, et le second maître fusilier marin Jean-Alexis Moncorgé, chef du char Souffleur II, plus connu sous son nom de scène : Jean Gabin.

La flotte française

Une fois la protection des convois et l’appui feu des débarquements effectués, la flotte française ne reste pas inactive. En Méditerranée, la flank force affronte les dernières unités de la Kriegsmarine dans le golfe de Gêne et bombarde la côte italienne où l’ennemi s’est retranché. À l’ouest, afin d’en interdire l’utilisation aux Alliés et de continuer la lutte, des milliers d’Allemands se sont retranchés dans plusieurs ports. Ces zones prennent le nom de poches de l’Atlantique. Cinq seront reprises avant octobre 1944 à un prix exorbitant. Pour les autres, il est décidé d’en faire le siège. Il faut empêcher l’ennemi de nuire depuis ces poches. La flotte française va en assurer le blocus. En avril 1945, l’assaut de la poche de Royan et de l’île d’Oléron est ordonné par le gouvernement français. Le bataillon de fusiliers marins FFI de Rochefort appuyé par 10 navires français, des aéronefs de l’aéronautique navale, ainsi que le régiment de canonniers marins, constitué en Afrique du Nord et ayant rallié l’Hexagone en octobre 1944, participent aux combats. Les dragueurs de mines entament pour leur part le déminage des eaux du littoral, une tâche encore inachevée à ce jour. Enfin, dans l’IndoPacifique, le cuirassé Richelieu, intégré à une force navale britannique, combat les Japonais.

Les FFI de la Marine

Lorsque les Alliés libèrent l’Hexagone, bon nombre de marins démobilisés en 1940, après le sabordage de Toulon ou encore de l’armée d’armistice, forment ou rejoignent des unités FFI avec l’idée d’en découdre avec l’ennemi. C’est le cas pour l’École navale de la Marine de Vichy réfugiée à Clairac (47) au nord d’Agen ou encore de l’école d’apprentissage de la direction des constructions et armes navales (DCAN), réfugiée quant à elle à Jausiers (04) au fond de la vallée de l’Ubaye. Ailleurs, les anciens marins se regroupent et forment spontanément des unités : bataillon de fusiliers marins de Rochefort, bataillon de marche de Lorient, bataillon de marche du Finistère, bataillon de fusiliers marins de Dunkerque, etc. Face à ce foisonnement, le ministre de la Marine du gouvernement provisoire, Louis Jacquinot, décide de les regrouper sous un commandement unique en créant le 4e régiment de fusiliers marins. Le temps manquera pour toutes les amalgamer mais elles participent aux sièges et à l’assaut des poches de l’Atlantique restantes, permettant ainsi aux unités régulières de foncer vers l’Allemagne.

80 ans du débarquement en Normandie - Devoir de mémoire

Publié le 01/07/2024

La mémoire était vive les 4, 5, 6 et 7 juin 2024 pour les commémorations des 80 ans du Débarquement. Dans le public, venu nombreux et parfois de très loin, on entendait parler français et anglais, comme le Jour J sur les plages de Normandie. Vétérans, enfants, fusiliers marins, lycéens, retraités, matelots, chefs d’État, civils et militaires, tous s’étaient donné rendez-vous afin de rendre hommage aux hommes qui débarquèrent le 6 juin 1944, sous le feu ennemi, pour libérer le pays enchaîné par les forces nazies depuis 1940.

En mer, sur terre et dans les airs, les marins ont répondu présents sur l’ensemble des cérémonies pour honorer la mémoire, transmettre et célébrer la liberté.

Marins de combats - Cap sur les Jeux

Publié le 01/07/2024

Ils sont treize. Treize sportifs de haut niveau, du judo à la voile, du kitesurf au canoë (ici, la céiste Eugénie Dorange, à Toulon avec l’équipage de la FREMM Alsace, le 18 juin dernier), représentant fièrement la Marine nationale à laquelle ils appartiennent. De Paris à Tahiti, ils défendront les couleurs de la France aux Jeux de la xxxiiie olympiade du 26 juillet au 11 août 2024. Grâce au centre national des sports de la défense, le tandem armées-fédérations participe à l’effort national.

L’armée de champions

Il était une fois... le bataillon de Joinville

Onze ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, une unité de l’infanterie baptisée « Bataillon de Joinville » voit le jour dans l’ancienne École normale militaire de gymnastique de Joinville-le-Pont. Ce n’est pas anodin. La France qui a pris en 1948 la tête du conseil international du sport militaire (CISM) prône le sport comme ferment de paix.

Alors que la plupart des jeunes Français sont tenues de faire leur service militaire, l’unité propose aux meilleurs athlètes du pays, dès 1956, de poursuivre leur entraînement sportif dans un cadre militaire. Les fédérations sportives y voient un fantastique tremplin pour leurs futurs champions. Tout en remplissant leurs obligations militaires, les jeunes sportifs bénéficient de conditions optimales (encadrement technique de qualité, entraîneurs civils performants, cadres militaires qualifiés et émulation avec la présence des meilleurs athlètes). À partir de 1967, le bataillon se délocalise au sein de l’École interarmées des sports de Fontainebleau sur le camp Guynemer. 54 fédérations délégataires y envoient de 450 à 550 jeunes athlètes.

Une pépinière de champions

Les champions passés par le bataillon de Joinville sont légions : le cycliste Jacques Anquetil, le footballeur Michel Platini, le vainqueur de Roland Garros Yannick Noah, le lutteur Ghani Yalouz, le judoka David Douillet, l’escrimeur Jean-François Lamour ou encore le perchiste Jean Galfione.

En 2002, fin de la conscription : fin de l’histoire ? L’idée avait trop de qualités pour ne pas survivre. Douze ans plus tard, le Bataillon renaît de ses cendres sous une appellation modernisée et sans équivoque : l’armée de Champions. Officiellement École interarmées des sports, elle chapeaute alors 118 athlètes valides et 15 para sportifs, dans 21 disciplines. Elle est divisée en deux compagnies : d’un côté, les disciplines estivales regroupant 22 fédérations sportives au sein de l’École interarmées des sports, de l’autre les disciplines hivernales au sein de l’équipe de France militaire de ski. Sous contrat avec les armées, ils dépendent du centre national des sports de la défense (CNSD), sorte de Prytanée sportif, à la fois siège administratif et lieu de rencontres ouverts sur l’Agora représentée par la « Place d’armes des Joinvillais » du camp Guynemer de Fontainebleau.

En 2019, deux ans après que Paris a officiellement obtenu l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, le CNSD signe un protocole de soutien à l’événement. Ce protocole voit plus loin que les Jeux, il entend poser les jalons d’une collaboration étroite, dans la durée, entre les ministères des Armées et de l’Intérieur (gendarmerie nationale) et le mouvement sportif. L’État s’engage à soutenir l’innovation dans les secteurs de la recherche, du développement et du handicap en particulier.

Un palmarès élogieux

Depuis la création du bataillon, les 20 500 athlètes du contingent ont rapporté 45 médailles olympiques, 312 titres mondiaux civils ou militaires et 952 titres nationaux ou internationaux. Ce palmarès fait de lui un fabuleux ambassadeur de la France aux quatre coins du monde, dans la francophonie et au delà. En 2024, ce sont plus de 220 sportifs de haut niveau qui se sont engagés, parmi lesquels le maître Charline Picon (Marine nationale) avec une cinquième participation aux JOP de cette année, les nageurs Alain Bernard et Hugues Dubosc (gendarmerie nationale), Martin Fourcade (biathlon, armée de Terre), ou encore la double médaillée olympique Clarisse Agbegnenou (gendarmerie nationale). La dynamique lancée il y a près de 65 ans n’est pas prête de s’essouffler.

Dans le sillage du…

Commandant Erwan Lebrun, chef du bataillon de Joinville

Cols bleus :En quoi consiste votre rôle à la tête du bataillon de Joinville ?

Commandant Erwan Lebrun : Il est proche de celui d’un commandant d’unité. Je commande les sportifs de haut niveau de la défense (SHND), d’un point de vue administratif, et je dois leur fournir une formation militaire adaptée, sur la phase d’incorporation et tout au long de leur engagement.

C. B. :Quels sont les prérequis pour ce poste ?

CDT E. L. : Connaître le sport militaire et le mouvement sportif français pour naviguer d’une sphère à l’autre. Nous devons faire comprendre au sportif qu’il est militaire, et aux militaires que les sportifs sont en quête de performance et doivent tout mettre en œuvre pour y parvenir. Lors des Jeux, la planification d’entraînement est très fine. La moindre sollicitation extérieure peut perturber la performance, à l’instar d’un soldat qui se prépare à aller en opération militaire. Leur métier, comme celui du militaire, est d’être prêt physiquement pour être performant sur leur mission : la compétition.

C. B. : Comment préparez-vous cette armée de Champions ?

CDT E. L. : Le bataillon de Joinville ne les prépare pas physiquement, ce n’est pas notre mission. Nous sommes là pour les accompagner, travailler sur l’entraide, l’esprit d’équipage, le dépassement de soi. Pendant nos stages de formation militaire, nous les mettons dans une situation parfois inconfortable pour qu’ils réussissent à transposer leurs qualités lorsqu’ils en auront besoin. L’objectif est de les sortir de leur zone de confort, en jouant sur la qualité d’hébergement, le rythme, le sommeil, l’alimentation.

C. B. : Quelles disciplines allez-vous suivre pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques ?

CDT E. L. : Dans le cadre de ma mission, je vais suivre bien entendu l’ensemble des sportifs de haut niveau. D’un point de vue plus personnel, en tant que judoka et directeur des équipes de France militaires de judo, j’aurai forcément un regard attentif sur cette discipline qui reste mon sport de prédilection !

Gardiens de la flamme

Sécuriser le symbole des Jeux

Leur présence est inséparable de la flamme olympique. Parmi une centaine de gardiens sélectionnés pour cette mission (armées, police nationale, gendarmerie nationale et sécurité civile) trois appartiennent à la Marine nationale : les premiers maîtres Erwan et Nicolas et le second maître François assurent la sécurité et l’intégrité de la flamme sur différents tronçons du parcours. Chargés de recharger les lanternes, ils soutiennent surtout les différents porteurs de flamme lors du relais. Des hommes de l’ombre.

Leur mission a débuté au stade panathénaïque d’Athènes, lors de la cérémonie de passation de la flamme olympique de la Grèce à la France, le 26 avril 2024. Le lendemain, les gardiens embarquent avec la flamme, qui devient la 65e passagère du Belem. Direction Marseille. Durant la traversée, le premier maître (PM) Erwan et le second maître (SM) François sont aux petits soins du feu sacré. Toutes les huit heures, ils se relaient pour lui « donner le biberon, non pas à base de lait, mais de 50 millilitres de paraffine liquide ». Afin d’éviter qu’elle ne s’éteigne ou ne provoque des incendies à bord, elle est conservée dans une lanterne dont le modèle souffle sa trentième bougie cette année. Celle-ci est équipée d’un filtre à particules à nettoyer régulièrement, en plus de la suie qui s’accumule sur les vitres. Sa mèche doit, quant à elle, être changée tous les quinze jours. Émettant une chaleur pouvant atteindre 60° C, la lanterne est transportée dans une boîte en plexiglas dotée d’une poignée en plastique. Plutôt que de la conserver en permanence dans la même pièce, les gardiens de la flamme l’ont déplacée un peu partout sur le Belem : « Nous voulions rendre accessible l’image de la flamme, permettre à l’équipage de la voir au quotidien et de prendre des photos avec », explique le SM François. Le feu sacré a donc exploré les cuisines, découvert l’atelier du charpentier avant de grimper au sommet du mât. Entre deux promenades de leur protégée, les marins s’impliquent aussi dans la vie à bord. Tous deux moniteurs EPMS (entraînement physique militaire et sportif), ils ont organisé des séances sportives chaque après-midi rassemblant aussi bien les membres de l’équipage, les 16 jeunes du programme d’insertion de la Caisse d’Épargne que les journalistes embarqués. Une fois arrivés à Marseille le 8 mai, les gardiens relatent lors de leur RETEX (retour d’expérience) les difficultés rencontrées dans l’entretien quotidien de la flamme. Un document précieux qui servira à leurs successeurs sur les prochains tronçons, comme le PM Nicolas.

Un dispositif sécuritaire sur mesure

5e dan de karaté, ce chef de secteur au centre du service militaire volontaire de Brest a d’abord été gardien de la flamme entre Poitiers et Brest du 25 mai au 7 juin et le sera de nouveau entre Lille et Paris du 2 au 26 juillet. Avec le PM Erwan et le SM François, il fait partie des 17 militaires sélectionnés pour ce rôle en 2023 en raison de leur engagement sportif aussi bien dans la vie civile que militaire. Les gardiens ont ensuite suivi en novembre un séminaire au comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques sur leurs rôles dans le dispositif des convois escortant les porteurs de la flamme. « La plus importante formation a eu lieu en mars 2024 à Troyes pendant une semaine. Nous avons simulé un parcours de la flamme passant par Nogent-sur-Seine et Romilly avec l’ensemble du convoi composé des porteurs de flamme, de bus, de véhicules de gendarmerie et de CRS. » Dans ce dispositif, un gardien se tient en permanence aux côtés du porteur pour réagir à une éventuelle chute ou un malaise de ce dernier. Si la torche olympique venait à s’éteindre, un second gardien est présent à proximité avec une lanterne de secours contenant elle aussi le feu sacré afin de la rallumer. Les gardiens de la flamme jouent donc un rôle vital dans la préservation du symbole des Jeux jusqu’à sa destination finale à Paris, le 26 juillet. Elle servira alors à allumer la vasque olympique qui illuminera la Ville lumière pour la durée des épreuves.

Johanne Defay surfeuse

Portraits de champions

Ils sont treize. Treize sportifs de haut niveau, du judo à la voile, du kitesurf au canoë (ici, la céiste Eugénie Dorange, à Toulon avec l’équipage de la FREMM Alsace, le 18 juin dernier), représentant fièrement la Marine nationale à laquelle ils appartiennent.

Maître Charline Picon (49er FX)

La championne se réinvente

L’or à Rio, l’argent à Tokyo, les jeux de Paris sont riches de promesses pour Charline Picon. Enfant, elle commence la planche à voile en 1995 à la Tremblade où les odeurs d’iode se mêlent à celle des pins. Depuis, la véliplanchiste a (tout) raflé : un titre mondial en 2014, cinq titres européens entre 2013 et 2021 et deux podiums olympiques en 2016 et en 2021. Cet été, elle revient avec un nouveau défi : l’athlète change de discipline pour concourir dans la catégorie de dériveur 49er FX, où elle sera en binôme avec Sarah Steyaert. Pas question de se reposer sur ses lauriers, le challenge est de taille pour cette quatrième participation olympique !

Cols bleus : Participer aux Jeux Olympiques en France, dans votre pays, était-ce un rêve pour vous ?

Charline Picon : Vivre les jeux à la maison a fortement pesé dans la balance après Tokyo. Les jeux en France c’est une opportunité unique dans la carrière d’un athlète. Donc oui un rêve, et il fallait monter un projet pour pouvoir le vivre.

C. B. : Le 49er FX est une discipline en équipage, jusqu’ici votre sport était la planche à voile. Le fait d’être deux, représente- t-il un challenge supplémentaire ?

C. P. : C’est clairement le plus gros challenge : apprendre à communiquer, puis communiquer efficacement.

C. B. : Avez-vous eu l’impression d’apprendre un nouveau sport ?

C. P. : Oui complètement ! Le vent, les parcours restent identiques mais techniquement c’est un autre sport, même les noms des bouts sont différents.

C. B. : Depuis quand et comment vous préparez-vous pour ces JO ?

C. P. : En septembre 2021, j’ai contacté Sarah Steyaert pour voir si elle était d’accord pour sortir de sa retraite sportive et partir sur ce projet fou. Après un premier test on a signé. Il a fallu d’abord apprendre la technique de ce bateau très exigeant par son instabilité puis apprendre à naviguer à deux et à communiquer. Il y a aussi toute la partie matelotage, la préparation physique et la préparation mentale.

C. B. : Quels sont les points forts de votre binôme ?

C. P. : L’expérience et la complémentarité.

C. B. : Quels sont vos liens avec la Marine nationale ?

C. P. : Je suis entrée dans l’armée de Champions en septembre 2013. Ça m’a permis d’être à plein temps dans ma préparation olympique et d’avancer sereinement. Les stages d’acculturation militaire nous sont proposés plusieurs fois par an, afin de créer une cohésion entre athlètes de différents sports, rencontrer le monde militaire, et créer des liens. Ça reste de sacrées expériences ces stages, on va s’en souvenir longtemps !

C. B. : Quel sera votre prochain défi après les JO ?