46 ans au service de la Marine pour le major Claude

Publié le 24/06/2024

Avec l’impression d’y être entré hier, le major Claude clôture le chapitre Marine nationale, après plus de 46 ans de service.

Entré dans la Marine à 18 ans, il lui tenait à cœur de servir et transmettre les valeurs de la Marine. Resté fidèle à la Marine tout au long de ces années, il a fait preuve de dévouement et d’un engagement exemplaire. En 1984, il choisit de changer de spécialité pour suivre le brevet élémentaire de marin-pompier. Il rejoint alors la compagnie des marins-pompiers de Cherbourg en 1987, à l’issu de son brevet d’aptitude technique à Marseille. Un an plus tard, il est admis au corps des officiers mariniers des ports. Il obtient en 1992 son brevet supérieur qui le ramène à la compagnie des marins-pompiers de Cherbourg. Depuis 2003, il occupe la fonction de chef du bureau prévention. En 2006, il accède aux corps des majors des ports après la réussite du concours. Ayant cette envie de transmettre, c’était une évidence pour lui de travailler dans la prévention au sein de la compagnie des marins pompiers de Cherbourg au profit de la division prévention, maîtrise des risques et environnement.

Toujours fidèle à la Marine mais pas à la Normandie, en 1996, il est affecté outre-mer à l’unité Marine du Cap-Vert au Sénégal, pour une durée de deux ans. Souhaitant concilier vie professionnelle et vie de famille, c’est naturellement qu’il s’est amarré à Cherbourg par la suite. Le major est heureux et fier d’avoir servi pendant quatre mois au sein de la force intérimaire des Nations Unies du Liban, où il s’est vu décerné la médaille d’outre-mer à la fin de la mission

Après 38 ans de service actif, le major Claude se voit récompensé par le grade de chevalier de l’ordre national du Mérite. Son professionnalisme, son engagement et sa volonté de servir lui avait déjà valu la Médaille Militaire en 2007.

Toujours prêt à aider son prochain, il est engagé auprès du centre de transfusion sanguine des Armées. Chaque année, il organise trois campagnes de don de sang au sein de la base navale de Cherbourg. Après son départ de la Marine, il souhaite se consacrer pleinement auprès des associations dans lesquelles il est impliqué depuis de nombreuses années, dont celle de la fédération nationale des officiers mariniers.

Marié, père de deux enfants et grand-père d’un petit garçon, le major quitte la Marine avec un sentiment de devoir accompli et de fierté. Il a réussi à transmettre son savoir-faire et son savoir-être auprès des plus jeunes marins.

Portrait : retrouvailles pendant la mission Akila

Publié le 10/05/2024

Ensemble à l’École navale, le capitaine de corvette Pablo et le capitaine de frégate Marco se sont retrouvés durant la mission Akila. L’un est chef du service « vols » à bord du porte-avions Charles de Gaulle, l’autre est commandant de la frégate italienne Carabiniere intégrée au groupe aéronaval.

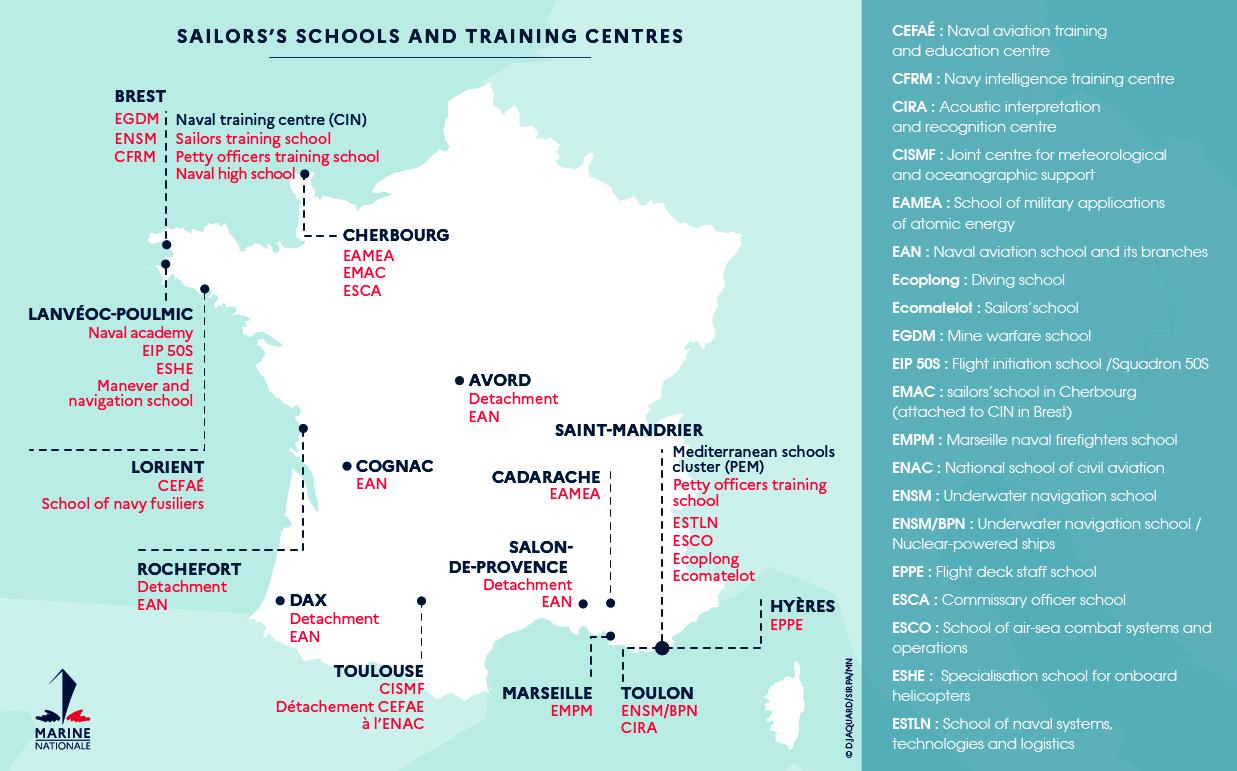

Le capitaine de corvette Pablo est entré à l’École navale à Lanvéoc-Poulmic en 2008 pour y suivre une formation d’officier de trois ans. Il a effectué 2 années de scolarité en même temps que le capitano di fregata (capitaine de frégate) Marco, officier italien en échange à l’École navale. L’intégration d’officiers d’échange permet le partage de connaissances et l’ouverture d’esprit des élèves et participe dès la formation initiale aux échanges qui permettront demain, de travailler ensemble efficacement.

15 ans après, le capitaine de corvette Pablo est devenu chef du service « vols » sur le porte-avions Charles de Gaulle. Il est chargé de planifier l’ensemble des vols d’aéronefs en partance du porte-avions. Pendant la mission Akila, lors d’une visite officielle sur la frégate italienne Carabiniere, intégrée au groupe aéronaval (GAN), le capitaine de corvette Pablo a retrouvé le capitano di fregata Marco, devenu pacha du Carabiniere. Leurs retrouvailles dans un contexte opérationnel démontrent les liens forts qui unissent la Marine nationale et la Marina militare.

Meilleur chef du monde et réserviste citoyen dans la Marine

Publié le 29/08/2024

Ses mèches blanches retombent comme s’il revenait d’une course au large. Regard perçant bleu azur et sourire de bienfaiteur, Pierre Gagnaire saupoudre autour de lui une pluie d’étoiles. Avec l’ensemble de ses restaurants, il en a cumulé 13 au Guide Michelin en 2024. De Berlin à Séoul, en passant par Dubaï et Top Chef, il incarne l’image de la grande cuisine française dans le monde. Combien savent qu’il est aussi réserviste citoyen de la Marine ? rendez-vous dans ses cuisines, rue Balzac à Paris.

Cols bleus : À quand remonte votre lien avec la Marine ?

Pierre Gagnaire : J’ai effectué mon service militaire dans la Marine nationale en 1970 grâce au questeur de l’Assemblée nationale de l’époque, Lucien Neuwirth. Je suis plutôt indépendant, mais je ne suis pas rebelle et j’ai le respect de l’autorité. J’étais matelot, affecté en cuisine sur l’escorteur d’escadre Surcouf, j’avais 20 ans. J’y ai appris à préparer le pigeon aux petits pois, plat fétiche du commandant de l’époque. Embarquer me faisait rêver et je n’ai pas été déçu. Malgré l’accident du Surcouf*, j’étais prêt à rempiler. Encore aujourd’hui, je suis entouré de collaborateurs liés à la Marine. Le gendre de l’architecte Rudy Ricciotti (Grand Prix d’architecture, qui a signé le MUCEM à Marseille) avec qui je fais du vin (Gari !, un Châteauneuf-du-Pape, NDLR) est sous-marinier. Ainsi, quand on m’a proposé de rentrer dans la réserve citoyenne en 2016, j’ai accepté immédiatement.

C. B. : Qu’avez-vous découvert dans la Marine ?

P. G. : J’ai retrouvé des valeurs que je n’avais pas constatées dans la cuisine à mes débuts : le respect, un chef, un projet, une attitude, de l’élégance et de la noblesse. J’ai malheureusement appris la cuisine avec des gens qui ne m’ont ni inspiré ni fait rêver. Les valeurs dont je vous parle, je les avais heureusement connues à l’école.

C. B. : Comment êtes-vous utile à votre pays ?

P. G. : Je peux être utile en témoignant par exemple, en délivrant un message enthousiaste aux jeunes. J’ai eu une vie professionnelle extrêmement intense, je procure de la joie à mes clients, mais je suis surtout un formateur. Là où je suis le meilleur c’est en direct, que je sois en train d’enseigner à ma brigade un nouveau plat, ou de sensibiliser sur l’importance d’aller voter, d’économiser l’eau et du respect… Le pouvoir vous oblige. Si j’ai un peu d’influence, j’ai donc aussi un devoir absolu d’empathie envers les autres.

C. B. : À l’instar d’un commandant de bateau, vous êtes à la tête d’un équipage. Quel est votre style de commandement ?

P. G. : Je me sens responsable de plusieurs vies comme le commandant d’un bateau, car en cuisine et en salle, les gens qui travaillent dans mes restaurants ont eux-mêmes des familles à charge. Je fais tout pour qu’ils ne viennent pas la boule au ventre. À ce titre, oui j’ai une responsabilité sociale et je ne pense pas qu’à ma gloire. Le petit jeune qui rentre est aussi important que le plus ancien de ma brigade. Le matelot est aussi important que l’amiral. Diriger est un mélange de souci de l’autre et d’exigence car mon affaire doit être rentable (son premier restaurant à Saint-Etienne avait fait faillite malgré ses trois étoiles, NDLR).

C. B. : En cuisinant, quel but poursuivez- vous ?

P. G. : Créer un moment de grâce. Pour cela, il faut inventer des lieux cohérents, qui donnent du plaisir, de la tendresse et fassent rêver les gens, à l’instar d’un opéra et d’un ballet. La cuisine, c’est un spectacle. Or, la qualité naît d’une succession de détails : combiner la bonne musique avec des tables dressées avec de jolies fleurs venant de France et une décoration signée d’un artiste…

C. B. : « La cuisine c’est de l’amour, de l’art et de la technique », c’était le titre d’un de vos livres. Toujours vrai ?

P. G. : Vingt ans après, rien n’a changé. Je suis remis en question tous les jours par mes clients et jugé par mes employés et mes pairs. Comme dans la Marine, si le pacha se met à dos l’équipage, cela va devenir compliqué. Il doit susciter l’adhésion, sinon cela ne fonctionnera pas. Et n’oublions pas que sur un bateau, le cuisinier a toute sa place car quand les marins passent à table, ils ont droit à quelque chose de bon. Il faut le faire avec amour.

C. B. : Vous parlez souvent de rigueur. Qu’apporte-t-elle ?

P. G. : Rigueur n’est pas un vilain mot. Sans rigueur, tout part en vrille. Dans une cuisine comme sur un bateau, chacun ne peut pas agir à sa guise. Cela est vrai à tous les niveaux, dans le langage, la façon de se mouvoir, dans le respect de la tâche donnée, le souci de faire mieux, et d’être, au final, à la hauteur du rendez-vous avec le client. L’aspect artistique de mon métier est incarné par quelques chefs, mais la cuisine est avant tout de l’artisanat. Je plaide pour une rigueur attentive, joyeuse et respectueuse.

C. B. : Est-ce que la contrainte vous stimule ?

P. G. : Elle donne un cadre. La contrainte challenge, oblige à réfléchir et faire un pas de côté.

C. B. : Avez-vous évolué ?

P. G. : Forcément ! Évolution ne signifie pas forcément rupture. Avec les années, on a plus de compétences, de maîtrise, des équipes plus soudées, on devient raccord avec soi-même sans jamais oublier le public.

C. B. : Plutôt salé ou sucré ?

P. G. : J’ai commencé comme pâtissier, mais j’aime tout ! Aujourd’hui, je suis davantage un inspirateur. Tout ce qui est sur ma carte est sorti de ma tête, et je continue à faire le geste final.

C. B. : Si vous deviez créer une carte Marine, quelle serait-elle ?

P. G. : Il n’y a pas beaucoup d’ingrédients bleus, alors j’essaierais plutôt de reprendre un plat symbolique de la Marine, par exemple, le pigeon aux petits pois du Surcouf de mes débuts ! J’interrogerais quelques marins pour savoir ce qu’ils ont envie de manger aujourd’hui puis, à moi d’interpréter. Servir les autres, que ce soit ses pairs, ses clients ou la Nation, est quelque chose de très noble.

* En Méditerranée, dans la nuit du 5 au 6 juin 1971, l’escorteur d’escadre de type T47 est abordé par le pétrolier soviétique General Botcharov. Dix marins français perdent la vie dans l’accident et l’équipage doit évacuer le navire.

Les marins célèbrent le 243ème anniversaire de la bataille de la Chesapeake

Publié le 06/09/2024

France – Italie : un rendez-vous à ne pas manquer

Publié le 01/07/2024

Mare Aperto est un exercice de préparation à la haute intensité organisé par la marine italienne du 16 au 24 mai. Le Charles de Gaulle, les frégates Chevalier Paul et Provence, le bâtiment ravitailleur de force Jacques Chevallier, le porte-hélicoptères amphibie Dixmude, un sous-marin nucléaire d’attaque et un avion de patrouille maritime étaient de la partie.

Deux forces maritimes se sont opposées en conditions réelles, au large des côtes corses, avec une grande liberté tactique afin de les préparer au combat naval. Un concept d’entraînement maritime fidèle à Polaris qui prend en compte de nouveaux champs et milieux de conflictualité. Au total, six nations et 42 bâtiments de surface, six sous-marins, 52 aéronefs ont pris part à cet exercice.

Combat naval, prolifération des drones, quelles conséquences ?

Publié le 13/09/2024

La conflictualité récente en mer Noire et en mer Rouge illustre, dans des contextes différents, la centralité du drone dans le combat en zone littorale. Cependant, nous n’avons sans doute encore rien vu, et l’émergence de robots à l’autonomie croissante doit inciter à réfléchir à leur influence sur la nature et la manière de conduire la guerre en mer.

Qu’il opère en surface, dans les airs ou sous la mer 1, le drone naval symbolise l’entrée des marines de combat dans l’âge de la robotique 2.

Ils ne sont pas nouveaux dans le paysage de la guerre navale. La première attaque par canot explosif téléguidé contre un navire de combat date de 1917, et l’US Navy utilise dès les années 1960 des centaines de drones hélicoptères de combat Dash pour la lutte sous la mer. Mais, au tournant des années 2010, les drones militaires sont entrés dans une phase d’amélioration qualitative et de prolifération quantitative, dans le sillage de l’explosion des cas d’usage dans le domaine civil, alors que de nombreuses technologies (autonomie énergétique et décisionnelle, miniaturisation des capteurs, capacité de contrôle à distance, etc.) sont arrivées à maturité.

Un paysage naval chamboulé

La première conséquence de cette irruption est de complexifier l’espace aéromaritime.D’abord, car le drone vient ajouter du nombre et de la diversité dans l’espace global qu’est la mer, où cohabitent déjà de nombreux acteurs. Non seulement les drones fleurissent sur tous types de plateformes maritimes habitées, mais des drones autonomes occuperont demain, dans la durée, des portions importantes de l’espace aéromaritime, où ils seront « chez eux ». Les marins devront donc s’habituer à croiser en mer des robots opérant seuls ou en meute, en établissant des règles de cohabitation avec eux 3. Ensuite, car le drone, selon son autonomie, importe en mer une rationalité qui n’est pas celle des humains, engendrant pour le tacticien des difficultés à anticiper et à interpréter son comportement. Ici, le pire serait sans doute le cas d’un drone désemparé, dont le comportement engendrerait une forte ambiguïté. En outre, la prolifération des drones implique une complexification des organisations et des réseaux nécessaires à leur mise en œuvre : senseurs ou effecteurs déportés, ils viennent s’intégrer dans des systèmes distribués qui affectent en retour l’architecture des forces navales auxquelles ils appartiennent. La Task Force 59 4 de l’US Navy déployée dans le golfe Arabo-Persique en donne déjà un avant-goût. Enfin, la prolifération des drones, tout en dilatant l’espace du champ de bataille, provoque une explosion du volume des informations qui circulent entre les acteurs du combat naval, rendant plus ardu leur traitement. Au total, l’effort nécessaire au tacticien pour appréhender son environnement sera accru… et les prothèses technologiques sur lesquelles il tentera de s’appuyer pour y voir plus clair ne l’affranchiront pas d’un réel effort cognitif pour affronter cette nouvelle complexité.

Dans ce contexte, un paradoxe émergera : d’un côté, le maillage des senseurs portés par des robots capables d’entretenir une surveillance permanente du champ de bataille renforcera l’impression de « transparence de l’espace » de bataille ; de l’autre, la capacité à surprendre son adversaire sera décuplée. Dans un environnement tactique dont la compréhension sera plus difficile, les machines seront en effet très sensibles au leurrage et offriront, par leur nombre, des capacités de dilution renouvelées. Nous verrons donc mieux… mais dans un brouillard épaissi.

Agressivité, évolutivité et instabilité

D’abord, les drones apportent une plus grande agressivité dans le combat naval. Agressivité liée à un emploi décomplexé de la force : face à un robot dont la perte n’entraîne aucune conséquence humaine, l’engagement est désinhibé 5. Agressivité liée à l’autonomie décisionnelle des drones autonomes, qui prendront seuls des décisions focalisées sur la réussite de la mission, sans l’analyse du risque et la prudence des humains. Agressivité liée à l’absence de fatigue physique ou morale des machines. Les combats navals impliquant des robots seront donc plus durs : les coups s’y enchaîneront sans répit.

Ensuite, à l’ère des drones, les tactiques sont très évolutives, forçant les tacticiens à une adaptation permanente. Cette évolutivité découle des performances proprement surhumaines que pourront atteindre les robots autonomes, leur permettant de se coordonner de manière quasi parfaite, alternant des phases de dispersion et de concentration à des vitesses et avec une précision sans précédent, dont les combats de mer Noire et de mer Rouge ne nous donnent qu’une vague idée. Les essaims de drones pourront peut-être même rendre possible l’encerclement, jusqu’ici inatteignable en mer. Cette évolutivité dé-coule également de la capacité d’apprentissage des robots, qui tireront les enseignements de leurs actions et auront une capacité à les partager entre eux immédiatement pour s’améliorer, sans temps d’incubation.

En outre, dans un champ de bataille dronisé, la performance technique sera à la fois maximisée et frappée d’instabilité : c’est le paradoxe de « l’effet falaise » 6. Par nature, la performance des robots repose sur une forte dépendance à la technique, qu’il s’agisse de la qualité de données issues de leurs senseurs ou des liaisons nécessaires à leur mise en œuvre. Or, dans l’âge qui vient, ces deux piliers seront plus vulnérables que jamais, et l’on verra, dans des affrontements, des forces navales passer brutalement d’une posture de domination tactique à une paralysie totale. L’instabilité tactique régnera.

Enfin, le drone apporte, par certains aspects, une revanche de la quantité sur la qualité. Certes, certains drones de haut niveau technologique, très onéreux, resteront peu nombreux et tactiquement peu exposés. Mais la conflictualité récente suggère que la mobilisation de grandes quantités de drones rudimentaires peut devenir un mode d’action à part entière, complexifiant encore plus la position – historiquement délicate – du défenseur en mer. Dans cette redoutable « guerre des clones », les systèmes navals défensifs évolueront rapidement (lasers, HPM 7) pour traiter la saturation, et le tacticien cherchera plus que jamais à engager en premier.

Deux centres de gravité : l’homme et le réseau

Dans l’ère des drones, les guerriers sont moins nombreux en mer et laissent leur place aux machines. Cependant, le facteur humain reste déterminant. Premièrement, dans un contexte où les progrès technologiques ont une tendance implacable à s’annuler mutuellement en vertu du principe de réciprocité, la qualité des équipages (entraînement, forces morales, créativité), opérant en tandem avec les machines, reste un critère décisif. Ensuite, le cerveau humain reste le siège de l’esprit critique, indispensable pour entretenir un rapport sain à l’exploitation de l’information en provenance des robots et pour agir comme antidote aux tentatives de débordement adverses. Enfin, l’homme reste irremplaçable pour réduire la complexité et composer avec le monde réel. En contribuant à préserver une précieuse ressource humaine longue à générer, la prolifération des machines renforce finalement la centralité de l’homme.

A côté de l’homme, un second centre de gravité caractérise la guerre navale à l’ère des robots : le réseau. Autonomes ou opérés à distance, les drones n’ont en effet de valeur tactique qu’à la hauteur de leur intégration dans un réseau, qu’il s’agisse de transmettre les informations issues de leurs senseurs, de recevoir des ordres ou de se coordonner avec d’autres drones. Plus que les drones qu’ils fédèrent, ce sont les artères et les nœuds des réseaux qui porteront la valeur opérationnelle d’une force navale. Il sera ainsi moins pertinent de rechercher l’attrition des robots adverses que de chercher à neutraliser les réseaux dans lesquels ils s’insèrent, en les perturbant ou en les frappant.

1 On parle alors respectivement d’Unmanned Surface Vehicule (USV), d’Unmanned Air Vehicule (UAV) et d’Unmanned Underwater Vehicule (UUV).

2 T. Lavernhe & F.O. Corman, Vaincre en mer au xxie siècle, Equateurs, 2023.

3 Le règlement international pour prévenir les abordages en mer (RIPAM) devra sans doute intégrer les robots.

4 Force navale expérimentale de l’US Navy, déployée dans le golfe Arabo-Persique, regroupant exclusivement des drones de surface.

5 Tir iranien contre un drone américain en 2019 dans le détroit d’Ormuz, manœuvre de collision de Su-27 russes contre un drone MQ-9 américain en mer Noire en 2023, ou encore tirs réguliers de missiles sol-air par des frégates occidentales contre des drones houthis en mer Rouge.

6 Bascule brutale, sous l’effet de la perte de quelques équipements, d’une situation de performance nominale à une situation fortement dégradée.

7 High Power Microwaves : armes à base de mi cro-ondes de forte puissance.

Drone de surface du programme SLAM-F