Rafale Marine : 20 ans de chasse embarquée

Publié le 05/11/2024

« Passer du Super Étendard au Rafale, c’était passer d’une golf GTI à une Formule 1 », raconte, amusé, l’amiral Pierre Vandier, commandant de la première flottille de Rafale dont il fit la mise en service opérationnelle en juillet 2004. Avec sa voilure en fibres de carbone, à la fois légère et résistante, le Rafale Marine est un bijou de l’aéronautique navale. Pourtant, l’avion qui a fêté le 13 septembre 2024 l’anniversaire de sa mise en service opérationnelle, a failli ne jamais voir le jour. En 1972, notre pays accuse un sévère retard technologique. La France, l’Allemagne de l’Ouest, le Royaume-Uni, l’Espagne et l’Italie s’associent pour concevoir un programme européen d’avion de combat. Face aux divergences nationales sur les caractéristiques de l’appareil, la coopération est avortée. La France décide de développer seule son avion.

Une livraison laborieuse

Il est 19h15, le 4 juillet 1986, lorsque le pilote lâche les freins et décolle pour la première fois depuis Istres. Le Rafale s’élève à 10 000 mètres d’altitude, passe le mur du son et dépasse les 1605 km/h. Le vol d’essai est un succès ! Deux ans plus tard, le programme de développement de l’avion de chasse est lancé officiellement. Les années passent et le Rafale tarde à arriver. Le délai de livraison devient une véritable difficulté pour la Marine qui s’interroge sur l’achat d’un avion intermédiaire comme le F-18, afin d’acquérir des capacités au plus tôt. Finalement, avec huit ans de retard, les premiers Rafale sont livrés à la Marine en 2001. « Avec 30 ans de recul, on a bien fait de partir sur une solution nationale, mais si on se met à la place des marins de l’époque qui avaient besoin de capacités opérationnelles rapides, ce n’était pas si évident », raconte le capitaine de vaisseau (CV) Vincent, ancien commandant du groupe aérien embarqué (GAé).

Un quart de siècle d’opérations

Le Rafale et le porte-avions (PA) Charles de Gaulle (CDG) ont été pensés ensemble, avec une véritable logique d’intégration. Trois ans avant sa mise en service opérationnelle, l’aéronef participe à la mission Héraclès lors du premier déploiement du Charles. Le standard F2 vient doter l’appareil de capacités air-sol, en 2008, tandis que le F3, apporte des capacités air-mer et de reconnaissance. Le Rafale gagne ses lettres de noblesse comme avion multi-rôles pendant la mission Harmattan en 2011. Cette même année confirme le passage de témoin entre le Super étendard modernisé (SEM) et le Rafale avec deux flottilles Rafale (11F et 12F) au sein du GAé. Seule la 17F reste sur SEM jusqu’en 2016. « Le Super Étendard a conservé des capacités opérationnelles jusqu’à son retrait du service actif, offrant au GAé une transition souple et maîtrisée malgré les décalages. Cette longévité a permis d’acquérir progressivement les capacités du Rafale et de préserver le potentiel des machines sans renoncement opérationnel », rappelle le CV Vincent. Conçu pour remplacer trois aéronefs, le Rafale est aujourd’hui l’unique avion de chasse de la Marine. Il s’est imposé comme un avion multi-rôles, capable de remplir l’ensemble du spectre des missions aériennes jusqu’à la haute intensité. Déployé à plusieurs milliers de kilomètres autour du porte-avions, de l’Afghanistan à la Libye, en passant par le Levant, le Rafale Marine a participé aux principaux engagements militaires français des deux dernières décennies. Il assure la dissuasion nucléaire aéroportée au sein de la force aéronavale nucléaire, grâce à la capacité d’emport du missile air-sol moyenne portée amélioré (ASMP-A) rénové.

Excellence et exigence

L’excellence de l’aéronef exige des pilotes un très haut niveau technique : « on décolle sur 90 mètres, on se pose sur un terrain de tennis », rappelle le capitaine de frégate (CF) Pierre, chef de la division maîtrise des risques auprès du commandant de l’aéronautique navale, « un pilote de Rafale est capable d’actionner en temps réel 268 fonctions sans bouger les mains de ses manettes. Cela représente trois claviers et demi de piano et demande une certaine dextérité. Il faut piloter l’avion, visualiser la trajectoire, gérer son système d’arme et interagir avec l’extérieur. On est rarement seul sur un vol, quand on est jeune équipier, on se place par rapport aux autres mais quand on est chef de patrouille ou chef de dispositif, on dispose tous les avions dans l’espace et on leur donne des ordres, à tout moment il faut savoir où ils sont. »

Passage de témoin

« Pendant le deuxième arrêt technique majeur du PA en 2017, un détachement de la 17F a été envoyé sur la base aérienne projetée H5 en Jordanie pour contribuer à la mission Chammal. En 2008, mon commandant était à la tête de la patrouille lors de mon premier vol opérationnel au-dessus du territoire afghan. En Jordanie, en tant que commandant, c’était à mon tour de passer le témoin avec trois jeunes équipiers dans un environnement opérationnel exigeant, conduisant à des engagements cinétiques fréquents aux côtés de nos frères d’armes de l’armée de l’Air et de l’Espace et des flottilles d’Atlantique 2 », raconte le CV Vincent. La transmission est au cœur des enjeux du Rafale Marine, notamment lors des arrêts techniques du CDG : « À l’époque, il y avait toujours un des deux PA disponible. Maintenant, les périodes d’arrêt technique majeur entraînent un arrêt du Charles pendant près de dix-huit mois. Il faut trouver des moyens de maintenir la transmission de ces spécificités marines, comme la coopération avec des PA américains », explique le CF Pierre. Aussi, le défi en interne pour le GAé sera de rester entraîné et conserver son niveau de crédibilité et de performance. « Le GAé est en pleine maturité. Le triptyque Hawkeye, Charles de Gaulle, Rafale, a fait ses preuves en opérations. Désormais, l’enjeu des deux prochaines décennies consistera à conserver un tel niveau de performance collective sans subir de décrochage technologique », conclut le CV Vincent.

Trois questions à l’amiral Pierre Vandier, commandant suprême allié à la transformation de l’OTAN et l’un des premiers pilotes de Rafale

Cols bleus : Comment s’est passée votre transformation sur Rafale ?

Amiral Pierre Vandier : J’ai fait ma transformation en trois ou quatre vols de Rafale B01 à Istres avec un pilote d’essai à l’arrière. J’ai été frappé de l’étonnante facilité à piloter cet avion. Le Rafale poussait deux fois plus fort et les commandes de vols étaient d’une extraordinaire vélocité. C’était aussi le premier avion dont l’interface était vraiment électronique avec des écrans. Le Rafale a été très bien fait et permet au pilote de se consacrer à la mission et beaucoup moins au pilotage.

C. B. : Quel est votre meilleur souvenir sur Rafale ?

A. V. : Des souvenirs de flottille et la façon dont on a surmonté les moments difficiles. Je pense à ces réussites technico-opérationnelles très particulières où tout s’imbrique parfaitement. Là, on ressent une grande joie de constater que l’avion fonctionne comme il a été prévu. Il y a aussi l’émotions des paysages. On vole très haut, et la bulle gigantesque du cockpit offre une vue extraordinaire. J’ai des souvenirs de panoramas sublimes en océan Indien et en Afghanistan.

C. B. : Une anecdote marquante en tant que pilote ?

A. V. : J’étais commandant de la flottille 12F, je pars pour un vol de nuit et au moment où j’allume mes feux de positions, j’ai le no go qui s’affiche dans toutes les visus, sur l’écran et panne moteur. Je vois au ralenti le bâton vert du chien jaune qui descend et touche le pont. J’ai beau hurler à la radio, comme l’avion fait un bruit incroyable, personne ne m’entend. J’ai la main sur la poignée du siège éjectable, je pense que je vais partir à la flotte. Le coup part, l’avion déroule sa course au catapultage. Quatre secondes après, les no go disparaissent, les paramètres moteurs sont normaux. Les douze secondes entre le catapultage et le moment où on reprend ses esprits, je suis passé par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel !

Mission dans le Pacifique : la Bretagne intègre le groupe aéronaval italien

Publié le 22/11/2024

Major Yannick : marin-pompier de la flotte à la base navale de Cherbourg

Publié le 19/11/2024

Après 35 ans dans la Marine, le major Yannick pose la casquette. Une carrière bien remplie pour ce marin-pompier, l’un des derniers marins des ports de la base navale de Cherbourg « MAPOC ». Un rêve d’enfant devenu réalité, portrait d’un marin passionné dont les souvenirs pourraient faire naître des vocations chez les plus jeunes.

« Lors de réunions de famille, j’écoutais mes oncles qui me parlaient souvent de leur métier avec enthousiasme et fierté. Ils ont exercé leur métier de marin du feu au bataillon des marins-pompiers de Marseille (BMPM) et à la compagnie de marins-pompiers de Cherbourg. Sans le savoir, ils m’ont transmis leur passion. Cette spécialité m’a donnée envie de repousser mes limites et de servir la France avec honneur », raconte le major Yannick, marin-pompier de la flotte à la base navale de Cherbourg. Après ses classes en tant qu’appelé le 2 mai 1989 à Hourtin, il décide de s’engager au sein de la compagnie de marins-pompiers de Cherbourg qu’il ne quittera plus.

« Pendant mes premières années de carrière, je suis intervenu à plusieurs reprises sur des feux de chalutiers, contre des voies d’eau et des risques particuliers sur des ferrys et des chimiquiers. Les multiples interventions en mer et hélitreuillages en pleine nuit sur les navires en détresses sont des moments forts et inoubliables pour un Marin. Tu dois en permanence veiller sur ta sécurité et celle de tes équipiers. » Dans ces moments si particuliers, il n’y a aucun doute, l’esprit de corps et la solidarité sont des marqueurs forts de notre communauté: « Clairement ce métier m’a permis de m’épanouir pendant ces 35 années de carrière ».

La compagnie de marins-pompiers de la base navale de Cherbourg est une unité de soutien opérationnelle dans différents domaines tels que l’accueil des bâtiments en escale, la sécurité, la construction, le démantèlement et la déconstruction des sous-marins. Les entraînements et les manœuvres sont presque quotidiens. Présent également sur le site de Chantereyne, le major Yannick doit, avec les 74 marins pompiers, protéger le site de Naval Group qui participe à la construction de la force stratégique sous-marine du pays. Il assure également la sécurité des installations sensibles, de gigantesques nefs dont les risques radiologiques sont un enjeu de tous les instants.

« Nous sommes également régulièrement sollicités par le service départementale d’incendie et de secours (SDIS 50) pour les renforcer dans le secteur civil. Ma dernière intervention marquante à leur côté était le feu de végétation à la Hague de 40 hectares en juillet 2023. »

Depuis quelques mois, les marins ont repris l’entraînement intervention à bord des navires et des bateaux (IBNB) avec les sapeurs-pompiers du département. Leur cœur de métier reste les spécificités d’intervention sur les navires et les sous-marins. Ils participent à un grand nombre de forums et les portes de la compagnie sont souvent ouvertes pour faire découvrir la Marine nationale et le métier de marin-pompier. Le major Yannick fait partie des derniers marins des ports de la base navale de Cherbourg « MAPOC ».

ASA du BRF Jacques Chevallier

Publié le 26/11/2024

Le BRF Jacques Chevallier est admis au service actif

Publié le 25/11/2024

L’admission au service actif du bâtiment ravitailleur de forces (BRF) Jacques Chevallier a été prononcée le 20 novembre par le chef d’état-major de la Marine, l’amiral Nicolas Vaujour. Le bâtiment est désormais opérationnel et en mesure d’être déployé depuis Toulon, son port-base.

Livré à la Marine nationale en janvier 2023 par la DGA, le Jacques Chevallier a déjà pris part à plusieurs entraînements interarmées et exercices de préparation aux combats de haute intensité. Ces déploiements ont confirmé les performances et la capacité du navire à œuvrer au sein d’une force navale, nationale comme internationale. Le BRF et son équipage ont ainsi déjà passé plus de 193 jours hors de leur port-base, dont 153 en mer. Ils ont notamment pris part à la mission AKILA au sein du groupe aéronaval lors de son déploiement en Méditerranée.

Le Jacques Chevallier sera bientôt rejoint par le deuxième de la série, le Jacques Stosskopf, en 2006, puis par deux autres à l’horizon 2028 et 2033. Ils viendront progressivement remplacer les bâtiments de commandement et de ravitaillement (BCR). Les BRF augmentent l’autonomie de la force soutenue en lui permettant de tenir loin et longtemps. Cette capacité est l’apanage d’une Marine capable d’intervenir sur toutes les mers du monde.

Les BRF font partie intégrante du renouvellement capacitaire d’ampleur initié par la précédente loi de programmation militaire (LPM), dans le cadre du programme flotte logistique (FLOTLOG), et pérennisé par la LPM 2024-2030.

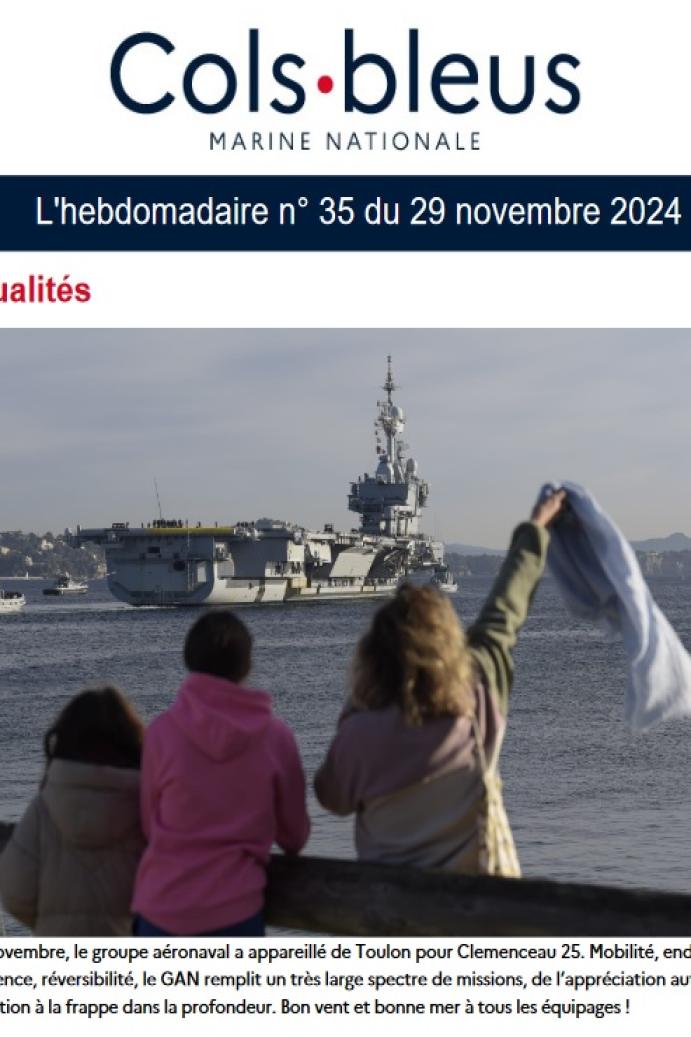

La colonne vertébrale du GAN

Publié le 27/11/2024

Le porte-avions est une pièce maîtresse qui permet à la France de marquer sa volonté et défendre ses intérêts au large. Son autonomie d’action, sa souplesse d’emploi, sa puissance, sa mobilité et son endurance font de lui un dispositif stratégique extrêmement crédible. « Le PA, c’est 42 000 tonnes de détermination française, déployable partout dans le monde ».

Le porte-avions apporte au groupe naval sa puissance de frappe et son allonge, que ce soit pour frapper l’adversaire au coeur de son territoire ou pour gagner la bataille en mer. Ses avions sont également les premiers défenseurs de la force navale face à des avions ou des missiles assaillants. Avec le porte-avions, le GAN est le vecteur majeur des missions de projection de puissance et de maîtrise de l’espace aéro-maritime menées par la Marine. Il participe aussi au recueil de renseignement et à la dissuasion nucléaire grâce à la capacité d’emport du missile aéroporté ASMP-A rénové (air-sol moyenne portée amélioré) sur le Rafale Marine.

Le porte-avions en chiffres

- 261 mètres de long

- 64 mètres de large

- 42 000 tonnes

- 27 noeuds (de vitesse)

- 1200 marins (1 800 avec la centaine de l’état-major embarqué et les 500 du groupe aérien embarqué)

- 2 catapultes à vapeur (pour deux pistes de décollage à l’avant)

- 3 brins d’arrêt reliés à des presses hydrauliques (pour la zone d’appontage)

Le groupe aérien embarqué

Les ailes du groupe aéronaval

« Le groupe aérien embarqué (GAé) regroupe l’ensemble des aéronefs embarqués sur le porte-avions Charles de Gaulle (PA CDG) : deux flottilles de Rafale Marine (RFM), la 4F avec deux Hawkeye, un détachement de la 31F avec un Caïman et un détachement de la 35F avec des Dauphin. En provenance de Landivisiau, de Lann-Bihoué et de Hyères, cette variété et quantité de vecteurs font du GAé l’un des principaux pourvoyeurs d’effets du porte-avions Charles de Gaulle, en premier lieu au service de la projection de puissance du groupe aéronaval (GAN), mais également dans le cadre de la lutte anti-aérienne ou anti-surface. Cela correspond à près de 500 personnes sur les 1 800 à 1 900 marins du porte-avions quand il est en mission (équipage, état-major du GAN, et GAé).

Du 4 au 25 octobre 2024, l’équipage du porte-avions Charles de Gaulle, rejoint par le groupe aérien embarqué (GAé), a réalisé une période de remontée en puissance opérationnelle en Méditerranée. Cette période intervenait après un arrêt technique de près de quatre mois, qui a permis de redonner du potentiel aux installations du bâtiment.

Au cours de ces trois semaines de navigation, les jeunes pilotes de Rafale Marine ont suivi une intense séquence de qualification appelée l’école de l’aviation embarquée (EAé). Il s’agit d'une étape majeure dans la formation des jeunes pilotes de chasse de l’aéronautique navale durant laquelle ils se qualifient à l'appontage, en réalisant leurs premiers catapultages et appontages à bord du porte-avions.

En parallèle de la remontée en puissance des Flottilles 12F et 4F (E2C Hawkeye), 15 marins du ciel et 1 pilote de l’armée de l’Air et de l’Espace (AAE) se sont ainsi qualifiés de jour et/ou de nuit lors d'une manœuvre exigeante et propre à la chasse embarquée.Cette réussite est le fruit d’un travail collectif du groupe aérien embarqué et de l’ensemble de l’équipage du porte-avions.

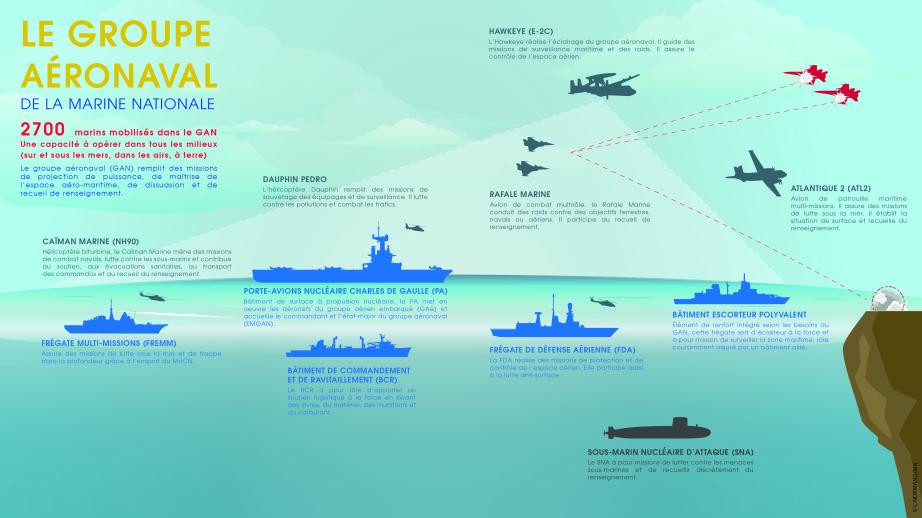

Le groupe aéronaval, un outil gradué

Publié le 27/11/2024

Interallié et intégré : le groupe aéronaval est une série d’engrenages complexes, un outil exigeant permettant une démonstration de force aux effets décuplés. Outil de combat naval, il offre une capacité de projection de puissance sur toutes les mers du globe et vers la terre. Sa crédibilité, fruit de dizaine d’années d’expériences opérationnelles et de coopération avec nos alliés, rassure et stimule tandis qu’elle décourage ses compétiteurs.

« Outil d’agilité stratégique », le GAN possède de nombreux atouts : il est à la fois un facteur de supériorité opérationnelle en mer, moyen de projection de puissance de la mer vers la terre, et un élément de la « grammaire nucléaire » grâce à la force aéronavale nucléaire (FANU). Sa résonnance politique est alors immédiate, elle s’est en particulier illustrée durant la Guerre froide. Dans les années 90 (crises d’ex-Yougoslavie et du Kosovo), la France et ses alliés emploient le GAN dans « un rôle de projection de puissance en tirant parti de la liberté d’accès, alors incontestée offerte par la haute mer », écrit le capitaine de vaisseau (CV) Thibault Lavernhe. « Ce cycle est aujourd’hui refermé, ouvrant la voie à une reconfiguration du rôle du GAN. » Les conflits actuels (guerre en Ukraine, conflit entre le Hamas et Israël) débordent en mer (attaque des Houthis en mer Rouge) et ont des conséquences sur la sécurité maritime. Ils constituent une menace majeure pour la stabilité et la sécurité de l’Europe. La France, puissance d’équilibres et acteur militaire de premier plan, peut déployer le GAN aux côtés de ses alliés de la Méditerranée centrale et jusqu’en Indopacifique pour défendre ses intérêts et sa souveraineté. D’un point de vue géostratégique et politique, participer à un GAN, pour des marines partenaires, est un signal fort.

Vers le 5ème âge du combat naval

La numérisation grandissante des conflits à l’échelle mondiale a fait basculer le combat naval vers un 5e âge qui est celui de la robotique (théorisé par le CV Lavernhe et le capitaine de frégate Corman***). Ce nouveau contexte induit « une transformation du groupe aéronaval vers une configuration en réseau, ce qui entraîne des conséquences opérationnelles substantielles », écrivent le CC Cyril et le LV Clément, dans leur essai qui a remporté le prix Amiral Castex 2024. « Par réseau, il faut comprendre une force qui a la capacité d’agréger des moyens traditionnels (porte-avions, frégates, aéronefs habités) et des drones de différentes natures en s’appuyant sur l’intelligence artificielle et les outils de traitement de la data pour comprendre, proposer et décider. Le GAN pensé comme un système, s’impose alors comme la capacité à projeter loin et longtemps un réseau complexe pour obtenir un large panel d’effets tactiques et stratégiques ».

Comment est composé le GAN ?

Sa composition change en fonction des besoins de la mission, mais il s’appuie sur un socle composé d’un porte-avions, un sous-marin nucléaire d’attaque (SNA), des bâtiments de lutte anti-sous-marine et de défense aérienne, un bâtiment ravitailleur, avec un groupe aérien embarqué et un état-major embarqué. « C’est un groupe cohérent, poursuit l’amiral Mallard, maintenu et agrégé autour de son capital ship, le porte-avions, pour produire des effets en remplissant des missions ordonnées à plus haut niveau. » S’y intègre la force aéronavale nucléaire et des escorteurs étrangers . Le GAN, ce sont aussi près de 3 000 marins embarqués.

Un large spectre de missions

- Connaître et anticiper : grâce à ses nombreux capteurs, le GAN possède une large capacité autonome d’acquisition et d’analyse du renseignement.

- Prévenir : par sa simple présence dans une zone de crise, le GAN permet d’affirmer le soutien politique de la France, sans contrainte géographique.

- Influencer : le GAN pèse politiquement grâce à sa projection de puissance.

- Protéger : du territoire national, en interdisant ou réglementant l’accès à une zone hauturière ou littorale. Sa capacité à maîtriser des espaces aéromaritimes lointains lui permet de protéger nos lignes de communications maritimes.

- Intervenir : outil privilégié de projection de puissance, le GAN est capable d’intervenir tôt dans les crises : frappes sur des objectifs en profondeur (missiles de croisière, bombes guidées), soutien aux forces à terre, compréhension du théâtre (nombreux capteurs de renseignement), commandement tactique, etc.

- Dissuader : le GAN peut mettre en oeuvre l’arme nucléaire aéroportée en offrant la possibilité d’une montée en puissance ostensible et graduelle.

Tactique : Agir vite et fort

Le GAN est un outil militaire de premier ordre au plan tactique. Son principal atout ? « Sa flexibilité ». Polyvalence, souplesse et résilience sont en effet les trois grands facteurs d’adaptation du GAN, qui lui permettent de répondre parfaitement à un environnement évolutif.

Polyvalent, il est le « lieu de la liaison des armes », selon la formule chère à l’amiral Castex. Cette alliance de capteurs et d’effecteurs permet de produire des effets variés dans tous les milieux et champs (terrestre, maritime, aérien, informationnel et électromagnétique), et ainsi de répondre à une multitude de sollicitations. Cette diversité des moyens qui aboutit à une grande variété d’effets est la clef d’une grande souplesse. La mobilité du GAN lui permet d’opérer une bascule d’effort entre théâtres, autorisée par la liberté des mers et une autonomie en termes de commandement. Agile dans ses déplacements, le GAN peut intervenir sans empreinte au sol et se reconfigurer rapidement.

Résilient, enfin, il peut durer sur un théâtre sans dépendre de contraintes logistiques locales. Le GAN français bénéficie en outre d’une modernisation de ses capacités (arrivée des frégates multi-missions en 2016, des SNA de type Suffren en 2022, du nouveau bâtiment ravitailleur de force en 2024 et modernisation des frégates de défense aérienne dans quelques années). Cette autonomie logistique lui permet de durer à la mer.

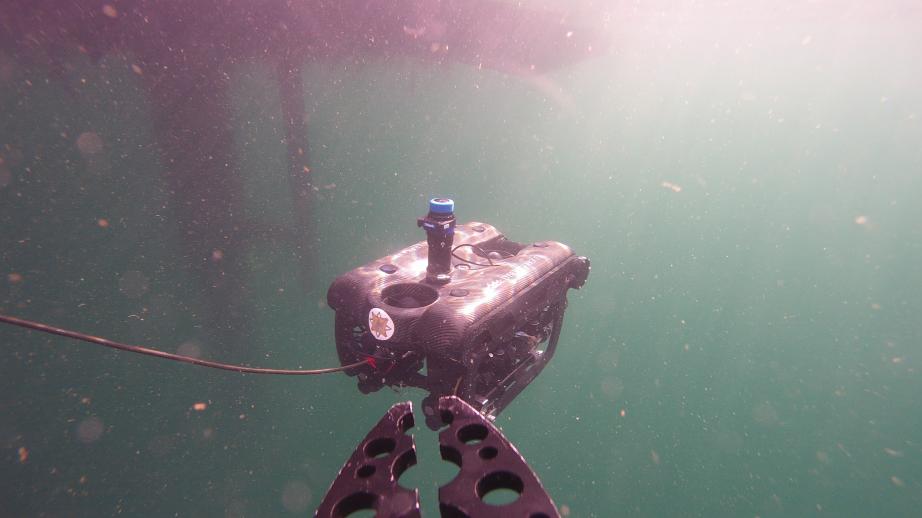

Les plongeurs démineurs de l’Atlantique expérimentent les drones en eaux polluées

Publié le 27/11/2024

Courant septembre 2024, le groupe des plongeurs démineurs (GPD) de l’Atlantique a mené une série d'essais dans le cadre de l'alerte nationale d'intervention en eaux polluées.

Cette campagne, spécialement conçue pour le milieu maritime et ses contraintes en environnement contaminé, a mobilisé les expertises du centre d’expertise pratiques de lutte antipollution de la Marine, du centre de documentation, de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (CEDRE) et du GPD Atlantique, consolidant ainsi leur collaboration sur ce type d’intervention.

Les essais, réalisés dans le bassin du CEDRE à Brest, visaient principalement le prélèvement de matières polluantes sur le fond marin à des fins d’analyse. Outre cet objectif, il s’agissait également de protéger les plongeurs en limitant leur exposition à des substances potentiellement dangereuses. L'exercice a permis d’estimer l’ampleur de la tâche et d’évaluer les risques d'exposition, tout en identifiant les moyens d’intervention et de décontamination nécessaires pour une opération de ce type.

Un parcours d’obstacles sous-marins, simulant un fond encombré, a été installé dans le bassin du CEDRE, mettant à l’épreuve l'agilité et la précision du drone. L'utilisation de drones offre ici un avantage crucial : ils permettent des interventions rapides et flexibles là où une présence humaine serait plus complexe, notamment dans des zones difficiles d’accès ou dangereuses, comme les eaux peu profondes ou les terrains encombrés.

Après avoir franchi le parcours, le drone a réalisé avec succès le prélèvement ciblé sur un fût, d’où s’échappait une substance polluante. L’exercice s’est révélé concluant, offrant au GPD Atlantique une précieuse opportunité de s’entraîner en conditions réelles et d’améliorer ses procédures d’intervention, renforçant ainsi son efficacité opérationnelle face aux risques environnementaux.

Les ROV (Remote Operated Vehicle) jouent un rôle croissant dans l’accomplissement des missions de recherches et d’interventions subaquatiques. A ce titre, les plongeurs et détecteur anti sous-marins (DEASM) du groupe de plongeurs démineurs (GPD) de l’Atlantique ont pu prendre en main plusieurs ROVs de la société Deep Trekker.

La société Deep Trekker, société canadienne spécialisée dans le développement et la production de robots sous-marins pour des applications civils (éoliens, pisciculture, inspection de barrage…), est venue à Brest pour leur présenter leurs différents ROVs, équipés de pinces, de caméras 4k et d’autres capteurs modulables.

Le ROV PHOTON, de la gamme « micro-ROV », est capable de s’intégrer dans la chaîne « plongée » existante pour conduire les missions de plongée humaine et d’intervention sous la mer des unités navigantes, à l’image de ce que sont les micro-drones ANAFI pour les bâtiments de la Force d’action navale.

Le ROV PIVOT, de la gamme « micro-ROV spécialisé », a vocation à élargir le domaine d’emploi des unités de guerre des mines et d’améliorer la maîtrise de risques en plongée, notamment au travers d’une complémentarité plongeur-ROV. Un premier exemplaire de ce drone a été acquis par le service de soutien de la flotte au titre de l’innovation pour le GPD Atlantique.

A propos du GPD Atlantique

Le GPD dispose de deux spécialités : la Mine Investigation and Exploitation (MIE) et l’intervention en eaux polluées. La première consiste, en période de crise ou bien après un attentat, à collecter des renseignements sur les engins explosifs utilisés afin d’en comprendre le fonctionnement, d’identifier les auteurs mais aussi d’accroître les capacités de protection des démineurs et des bâtiments de la Marine nationale. S’agissant des eaux polluées, ils peuvent intervenir, à l’aide de tenues spécifiques, dans des eaux polluées afin de réaliser des travaux sous-marins pour limiter la propagation de l’agent polluant ou de récupérer les contenants qui déversent la pollution. Les plongeurs démineurs du GDP Atlantique sont d’alerte sur ces deux types de missions, c’est-à-dire qu’ils peuvent être déployés très rapidement partout dans le monde pour les réaliser.

La CJEF : près de 15 ans de coopération franco-britannique

Publié le 03/12/2024

2 novembre 2010. La France et le Royaume-Uni signent le Traité de Lancaster House, qui illustre une volonté commune de renforcer la coopération entre les deux nations en matière de défense. Ses objectifs ? Optimiser les capacités des deux pays, renforcer leur industrie de défense en promouvant la coopération, être capable de se déployer sur des théâtres d’opérations communs, et apporter leur soutien à l’action des Nations unies, l’OTAN ou l’Union européenne.

L’un des résultats de ce traité, c’est la constitution de la Combined Joint Expeditionary Force, une force expéditionnaire franco-britannique capable de mener des opérations à terre, en mer et dans les airs. Visant à favoriser la collaboration entre les deux armées, cette force, déclarée pleinement opérationnelle en 2016 se destine à faire face à des menaces multiples ou des situations de crise.

La CJEF constitue un très puissant outil de rapprochement de nos forces armées qui irrigue l'ensemble des domaines de notre coopération militaire

Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense, 16/05/2013

Cette capacité est unique en Europe, et repose sur une collaboration et une coopération étroite entre les deux armées, dans les domaines de la défense, de la sécurité et du nucléaire. Ainsi, la CJEF ambitionne, à long terme, de mener des programmes communs dans les nouvelles technologies et l’industrie d’armement, favorisant ainsi l’interopérabilité des deux nations.

La CJEF et sa construction se sont accompagnées d’une montée en puissance d’un état-major bilatéral, avec notamment des échanges d’officiers britanniques et français. En parallèle, la CJEF réalise des entraînements réguliers, pour confirmer ses capacités militaires et opérationnelles.

Des entraînements fréquents depuis 2011 viennent régulièrement confirmer les capacités militaires et opérationnelles de la CJEF et améliorer la connaissance mutuelle des forces. C’est notamment le cas de l’exercice Skyshark, qui s’est déroulé du 26 au 29 novembre 2024.