Mer de Chine méridionale, une forte volonté chinoise de territorialisation

Publié le 29/08/2024

La mer de Chine méridionale est, depuis près de deux décennies, l’un des cas emblématiques à la fois de la contestation des règles juridiques internationales et de la volonté d’appropriation agressive de nouveaux territoires par la République populaire de Chine. Les archipels Paracels et Spratleys sont devenues sources de tensions vives entre la Chine et certains pays d’Asie du Sud-Est, au premier rang desquels le Vietnam et les Philippines, ainsi que d’autres acteurs de la région.

La présence chinoise dans les îles Paracels est attestée de longue date. Depuis la création de la République populaire de Chine, ses dirigeants n’ont eu de cesse de s’approprier ces îles, en particulier dans le cadre d’une sanctuarisation agressive perçue comme indispensable. L’accaparement des espaces maritimes dépendant de ces archipels vise des fins aussi bien économiques que militaires. En effet, la proximité entre les Paracels et l’île de Hainan au sud de la Chine, principale base de la marine de l’Armée populaire de libération – incluant la base de SNLE de Longpo – rend le contrôle de cet archipel éminemment stratégique. En suivant la logique de la pensée navale chinoise du « dépassement des chaînes d’îles » promue par l’amiral Liu Huaqing à partir de la fin des années 1980, conduisant à la nécessité du développement pour la Chine d’une marine océanique, le contrôle de ses approches les plus sensibles relève de l’impératif. Il n’est ainsi nullement question pour Pékin de laisser une quelconque puissance s’implanter à proximité, afin de conserver une liberté d’action navale la plus importante possible.

Plus au Sud, la découverte de gisements gaziers potentiels dans les îles Spratleys au milieu des années 2000, combinée aux ressources halieutiques et pétrolières de la zone, a aiguisé les appétits de Pékin quant à la revendication de ces territoires. Si la logique militaire de sanctuarisation de l’espace de mer de Chine méridionale s’applique aussi aux Spratleys, celle-ci est bien entendue plus limitée. Toutefois, leur contrôle militaire permet d’opérer une forme de bastionnement aéronaval et sous-marin, vis-à-vis de l’arc Philippines-Singapour, perçu comme trop fortement américanisé.

L’expansionnisme chinois : une revendication vieille du XIIe siècle

Dans cette optique, la stratégie chinoise se fonde sur deux piliers : d’une part la revendication d’un espace territorial au titre de « l’héritage historique » et, d’autre part, la création d’une présence permanente militaire sur les îlots contestés. Concernant la revendication, celle-ci est assez ancienne, avec une première demande chinoise d’attribution de territoire dès 1947, avant que la « ligne des neuf traits » 1 – représentant la portion de territoire maritime réclamée par Pékin – ne soit établie en 1952. Ces revendications, dont le fondement serait l’héritage d’une possession historique antérieure, remontant à l’époque de la dynastie Yuan (XIIe siècle), préexistent à la Convention des Nations-Unies sur le Droit de la Mer à laquelle la Chine est partie prenante.

La militarisation des récifs de mer de Chine méridionale, apparaît ainsi comme la seconde étape d’une stratégie du fait-accompli qui vise pour Pékin, à étendre sa présence territoriale au sud-ouest de ses territoires continentaux et insulaires. La transformation d’un certain nombre d’îles ou d’atolls en véritables bases aéronavales – la plus impressionnante étant certainement celle de Fiery Cross, découverte en 2015 grâce à des images satellitaires – répond à cet objectif. À l’heure actuelle, la Chine dispose de trois grands récifs militarisés – a priori avec une infrastructure capable d’accueillir des forces aéronavales – Fiery Cross, Subi et Mischief ; auxquels il faut ajouter une série de récifs moins développés : Cuarteron, Gavin, Hughes et Johnson suivant leur dénomination américaine.

Des îlots sans eaux territoriales servant de bases militaires

Il s’agit ainsi de créer les conditions d’une occupation humaine permanente, ici doublée d’une capacité militaire, permettant d’une part d’asseoir les revendications au plan juridique, mais aussi d’autre part d’être en mesure de réaliser un bastion avancé. Les infrastructures aéronautiques des grands récifs militarisés sont ainsi en mesure d’accueillir des bombardiers stratégiques H-6, piliers de la projection de puissance de la force aérienne de l’Armée populaire de libération, y compris dans son aspect de dissuasion nucléaire. En outre, ils disposeraient de capteurs, radars notamment, offrant une couverture aéronavale avancée.

Toutefois, les récifs ainsi transformés font aujourd’hui face à de nombreux aléas environnementaux, aggravés par les effets du changement climatique. L’effort imposé aux îlots en matière de poldérisation, aggravé par la montée des eaux ainsi que l’accroissement des phénomènes climatiques extrêmes dans la région, tend à provoquer des dégâts importants qui pourraient rendre les principales bases chinoises non-viables à l’horizon de quelques décennies.

Enfin, il importe de considérer que la manoeuvre visant à transformer ces récifs en îles habitées afin de changer leur statut en droit international a globalement échoué puisque Fiery Cross, Subi et Mischief ont été considérés par la Cour permanente d’arbitrage de La Haye, juridiction ayant le pouvoir de se prononcer sur les litiges liés à la Convention des Nations-Unies sur le Droit de la Mer, comme des « rochers », ne leur conférant ainsi pas la possibilité de générer des eaux territoriales et, de ce fait, inclus dans la zone économique exclusive des pays riverains, ici les Philippines.

Malgré cet avis juridique de 2016, l’occupation par la Chine – mais aussi par les autres pays riverains, en réponse aux manoeuvres chinoises – d’un certain nombre d’îlots se poursuit, créant une situation de plus en plus inextricable en regard de la disposition géographique des occupations permanentes ou semi-permanentes des uns et des autres. La mer de Chine méridionale prend donc l’aspect d’une contestation continue, avec une confrontation sporadique entre les acteurs notamment s’agissant des campagnes de pêche. La Chine déploie également des plateformes de forage pétrolier ou gazier dans les ZEE des pays riverains, Vietnam notamment, engendrant des tensions fortes entre Pékin et Hanoï. Cas d’école de la remise en cause de l’ordre juridique international ainsi que de la volonté de territorialisation de la mer, la mer de Chine méridionale est à l’heure actuelle l’un des principaux points chauds navals du monde, à proximité immédiate de Taïwan qui cristallise les regards des deux côtés du Pacifique.

1 Devenue depuis quelques années la « ligne des 10 traits », le dernier permettant d’y inclure l’île de Formose.

Les Marinettes, héroïnes oubliées de la Seconde Guerre mondiale

Publié le 22/08/2024

Les hommes ne sont pas les seuls à répondre à l’appel du 18 juin. Parmi les femmes qui décident de s’engager dans la Résistance et de lier leur destin à celui de la France, une unité d’ambulancières est intégrée au régiment blindé de fusiliers marins (RBFM) de la 2e division blindée. Surnommées les Marinettes, elles se sont distinguées du Maroc à la Bavière, de la Normandie à la Libération de Paris. Pourtant leur engagement au service des blessés est injustement tombé dans l’oubli.

Le coeur battant, les Marinettes aperçoivent au loin les côtes normandes. Après de longs mois d’entraînements, enfin la France ! Une question demeure : dans quel état retrouveront-elles le pays pour lequel elles ont tout abandonné ? L’émotion est palpable lorsqu’elles foulent le sable beige d’Utah Beach, le 2 août 1944. Le soleil est étincelant, un marin a sorti son clairon, la Marseillaise résonne sur la plage.

LA GENÈSE D’UN ENGAGEMENT

Témara, Maroc, quelques mois plus tôt. La chaleur est étouffante. Sur le camp américain situé au sud-ouest de Rabat, Jacqueline Carsignol cherche des volontaires pour s’occuper des blessés de la 2e division blindée (2e DB). Deux soeurs se présentent, Monique et Jacqueline Bardet, âgées respectivement de 18 et 20 ans. Parties de Dakar, elles ont parcouru près de 3 000 kilomètres pour rallier les forces de la France libre. En dépit de leur jeune âge et de leur manque d’expérience, Jacqueline Carsignol les accueille les bras grands ouverts. Six autres femmes les rejoignent, Cécile de Jerphanion, Françoise La Chassagne de Polignac, Jeanne Andrei, Jacqueline Cadoret, Yolaine Dagnon et Marie-Louise Courbary. Parmi elles, Jacqueline Carsignol reconnaît une silhouette familière, celle de Cécile de Jerphanion avec qui elle était infirmière pour la Croix rouge sur le bateau-hôpital Canada, jusqu’en 1942. Les jeunes volontaires dépendent des services féminins de la flotte (SFF). Créés par la Marine pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ouvrent la possibilité aux femmes de s’engager dans la Marine ; mais l’objectif est avant tout de remplacer les hommes sur des postes sédentaires afin de leur permettre d’intégrer des unités combattantes. Sur le camp, les jeunes femmes sont formées à leur futur rôle d’ambulancière et reçoivent un grade d’officier ou d’officier marinier. L’enseigne de vaisseau de 2e classe Jacqueline Carsignol commande la compagnie, secondée par l’aspirant Cécile de Jerphanion. Françoise La Chassagne de Polignac est également aspirant tandis que les autres jeunes femmes perçoivent les deux chevrons dorés de second maître. Le 7 mai 1944, l’équipage est officiellement rattaché au régiment blindé de fusiliers marins (RBFM), une unité de la 2e DB. L’insigne des fusiliers marins est cousu sur la manche droite de leur veste M41, héritée de l’armée américaine, et les jeunes femmes portent sur la tête un bâchi sans pompon. Les fusiliers marins sont réticents à l’idée d’accueillir des femmes dans leurs rangs. Pour eux, la guerre est une affaire d’hommes. Pourtant, cette idée reçue est vite effacée par le courage et la bonté de ces ambulancières que les fusiliers marins vont surnommer « les Marinettes ».

APRÈS LE MAROC, CAP SUR L’ANGLETERRE

Le 20 mai 1944, les neuf Marinettes embarquent sur le navire britannique RMMV 1 Capetown Castle, et quittent les côtes africaines, direction l’Angleterre où la préparation du Débarquement s’intensifie. Là-bas, elles participent à des exercices militaires, apprennent l’ordre serré et à manoeuvrer leur future ambulance, un Dodge WC554 de trois tonnes. Sur le camp, elles échangent avec les Rochambelles et les Quackers qui forment les deux autres compagnies d’ambulancières de la 2e DB. Dans la nuit du 5 au 6 juin, des vrombissements de moteurs tirent les ambulancières de leur sommeil. Des dizaines d’avions volent au-dessus de leurs têtes, les Marinettes se doutent que l’heure pour elles de débarquer n’a pas encore sonné, mais que le moment de rejoindre la France est proche.

DE LA LIBÉRATION DE PARIS AU NID D’AIGLE D’HITLER

Le 2 août 1944, elles débarquent en Normandie et gagnent avec la division Leclerc le sud-ouest du Mans. Sous le feu ennemi, les Marinettes apportent les premiers secours aux blessés (pansements, sulfamides, hémostases, appareillages de fractures, injections tonicardiaques ou de calmants…), avant de les évacuer vers l’arrière à bord de leur ambulance. Pris en charge par la section de triage-traitement, les blessés se voient administrer des actes médico-chirurgicaux importants : révision des garrots, réanimations, transfusions… Ils sont ensuite envoyés vers un hôpital américain pour être soignés. Le 23 août, la 2e DB, soutenue sur son flanc droit par la US 4th Division, marche vers Paris. De violents affrontements ont lieu au sud de la capitale. Situées à l’extrême avant, les Marinettes multiplient les allers-retours dans la zone la plus dangereuse et tentent, au milieu des échanges de tirs, de soulager la douleur des combattants. Dans la nuit du 24 août, les premiers soldats de la division Leclerc entrent dans Paris. Les cloches de Notre- Dame sonnent. Le 25 août, Paris est libérée, mais le bilan est lourd pour la 2e DB : 156 tués et 225 blessés. Au milieu des blessés et des mourants, les Marinettes impressionnent par leur sang-froid et leur dévouement. Pas question de s’arrêter à Paris, elles poursuivent les campagnes de Lorraine et d’Alsace. Après plusieurs jours de luttes intenses, elles ont la joie de voir « nos belles couleurs » flotter sur la cathédrale de Strasbourg. 2 Les Marinettes garderont un souvenir impérissable de l’accueil des Alsaciens. Faute de renforts et de ravitaillements, la 2e DB ne peut franchir le Rhin. En mai 1945, la division Leclerc est rattachée à la 7e armée américaine et reprend sa percée vers l’Est. Les Marinettes franchissent les Vosges et traversent le Rhin jusqu’en Bavière. La prise de Berchtesgaden, le nid d’aigle d’Hitler, le 8 mai 1945, sera l’ultime combat de la 2e DB, signant la fin du périple des Marinettes.

ÉPILOGUE

De retour en France, il devient difficile de suivre la trace de toutes les Marinettes, la plupart se marieront et commenceront une nouvelle vie. Certaines, néanmoins, poursuivront leur engagement en Indochine comme Jeanne Andrei et Monique Bardet. De retour d’Asie, cette dernière se consacra au métier d’attachée de presse au sein de l’Agence France-Presse à Dakar. Après son mariage avec Pierre Crémieux et l’éducation de leurs deux fils, Monique a oeuvré pour l’émancipation des femmes sénégalaises. Diplômée d’un brevet de pilote et navigateur, Cécile de Jerphanion sera la première chef hôtesse de l’air sur Air France. Elle épousera à Dakar Jean Brunet, médecin général de la 2e DB, rencontré en Angleterre. Ils auront deux filles. Les liens noués entre les Marinettes subsistent après la guerre, les jeunes femmes se retrouvent souvent à Strasbourg, le 23 novembre, pour fêter l’anniversaire de la libération de la ville. La dernière Marinette, Monique Bardet (épouse Crémieux) s’est éteinte le 27 avril 2010. La Marine a choisi de baptiser « Jacqueline Carsignol » l’un des futurs patrouilleurs hauturiers afin de rendre hommage à l’engagement des Marinettes.

1 Royal Mail Motor Vessel, tr. Navire à moteur du service postal britannique (Royal Mail).

2 Le 2 mars 1941, dans le désert libyen, le général Leclerc avait déclaré lors du serment de Koufra : « Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. »

JOP 24 - Sécurisation des épreuves olympiques à Marseille

Publié le 21/08/2024

Du 26 juillet au 9 août 2024, les épreuves olympiques de voile se sont déroulées à Marseille. La préfecture maritime de la Méditerranée était chargée d’assurer la sûreté et la sécurité lors de cet évènement exceptionnel.

La sécurisation maritime a reposé sur un dispositif particulier de sûreté maritime (DPSM) d'une ampleur inédite, coordonné par le préfet maritime de la Méditerranée. Les nombreux moyens nautiques de la Gendarmerie maritime, le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille (BMPM), le Bataillon des Fusiliers Marins (BFM), ainsi que le Groupe de Plongeurs Démineurs (GPD) de la Méditerranée ont tous été mobilisés pour garantir la sécurisation des courses. Des moyens tels que la frégate de type Lafayette Surcouf, le bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain Seine et le bâtiment de soutien et d’assistance affrété Jason, ainsi que les sémaphores de La Couronne et du Bec de l’Aigle ont également permis d’assurer une surveillance et une capacité d’intervention continues de jour comme de nuit.

Le chef du poste de commandement maritime localisé à Endoume a supervisé avec l’aide de ses équipes l’ensemble des opérations, relayant via des officiers de liaison toute situation d’urgence ou nécessitant le déploiement d’un moyen sur site.

Ce déploiement important a non seulement permis d'assurer la sécurité et la sûreté des athlètes et du public, mais aussi de permettre une gestion efficace des incidents en tout genre, contribuant ainsi, au succès de ces compétitions olympiques de voile.

Evènement mondial, les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 réuniront des milliers de visiteurs en France du 26 juillet au 8 septembre. Les armées françaises se préparent à ce défi sécuritaire et apporteront, par leur singularité, une plus-value concrète au dispositif global des forces de sécurité intérieure (FSI), en renforçant le dispositif SENTINELLE. Les armées conduiront des missions spécifiques, à partir de leurs capacités uniques, intégrées à un dispositif interministériel, afin de garantir en tout temps, une réponse efficace en cas de menace terroriste. En ce sens, elles seront menantes dans la protection des espaces aériens et maritimes par la mise en place d’un dispositif particulier de sûreté aérienne (DPSA) caractérisé, entre-autres, par la lutte anti-drones et d’un dispositif particulier de sûreté maritime (DPSM) à Marseille.

FAPF - Coopération entre la FREMM Bretagne et la marine américaine

Publié le 20/08/2024

Le 13 août, la FREMM Bretagne, déployée dans l’océan Pacifique depuis le 18 mai dernier, a effectué une manœuvre de présentation au ravitaillement à la mer avec le destroyer de la marine américaine, l’USS Dewey.

La marine française opère régulièrement aux côtés de ses alliés dans la région indopacifique afin de démontrer l’engagement commun en faveur du respect de droit international. Les entrainements conjoints tels que celui-ci offrent de précieuses occasions de s'entraîner et de développer l'interopérabilité tactique entre les marines alliées dans la région indopacifique.

L’USS Dewey est déployé et affecté à l'escadron de destroyers (DESRON) 15, le plus grand DESRON de la marine américaine et la principale force de surface de la 7ème flotte américaine. La 7ème flotte américaine déployée dans le Pacifique interagit et opère régulièrement avec des alliés et des partenaires afin de préserver une région indo-pacifique libre et ouverte.

Les Forces armées en Polynésie française (FAPF) constituent un dispositif interarmées prépositionné à dominante maritime. Les FAPF ont pour principale mission d’assurer la souveraineté de la France dans la zone Asie-Pacifique. Elles confirment son statut de nation souveraine et riveraine, soucieuse de la stabilité régionale. Environ 900 militaires sont engagés dans des missions de sauvegarde des espaces maritimes, de police des pêches et de lutte contre les trafics illicites. Ils sont également en mesure de de répondre, sous court préavis, à des crises sécuritaires ou environnementales. Les FAPF disposent d'un savoir-faire spécifique en matière d’assistance aux populations, l’Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HADR), qu'elles partagent régulièrement avec les pays du Pacifique Sud.

FAZSOI - Le BSAOM Champlain conduit une opération de police de pêche sur le banc de la Zélée

Publié le 19/08/2024

En patrouille depuis la Zone Économique Exclusive (ZEE) de La Réunion vers les îles Glorieuses, le Champlain a reçu l’ordre le 7 août matin de se repositionner vers l’ouest de Madagascar, sur le banc de la Zélée. Des images satellites y avaient en effet repéré deux pistes suspectes, laissant supposer une action illicite dans cette zone protégée de la ZEE de Mayotte. Le Champlain a mené un premier contrôle des pêches sur une embarcation mahoraise en infraction sur le banc de la Zélée en début d’après-midi.

Le 9 août, le Champlain a conduit un deuxième contrôle des pêches sur une embarcation comorienne au lever du jour. Cette opération a abouti au rejet à la mer des produits de la pêche et à la saisie des apparaux. Grâce à un excellent dialogue entre le Champlain, le bureau de l’Action de l’Etat en mer de l’EMIA et le CNSP, ces deux contrôles des pêches se sont déroulés de manière optimale, sous court préavis.

Ces opérations, menées moins de 24 heures après réception de clichés satellites, illustrent la réactivité et l’efficacité des Forces Armées dans la Zone Sud de l’Océan Indien (FAZSOI). Elles ont permis de mener une opération de police des pêches efficace dans la ZEE, affirmant ainsi la souveraineté de la France sur ces territoires.

Conduites après seulement trois jours de mer, ces opérations ont également permis d’éprouver immédiatement les capacités opérationnelles du Champlain, démontrant le haut niveau de préparation opérationnelle de l’équipage.

Les FAZSOI remplissent un large panel de missions dans une zone de responsabilité permanente aux élongations importantes. Depuis Mayotte et La Réunion, plus de 1 700 militaires garantissent la protection de la population, protègent les zones économiques exclusives, luttent contre la piraterie ainsi que les trafics illicites. Les FAZSOI appuient fréquemment les missions de l’action de l’État en mer et mettent en œuvre les partenariats militaires de la France avec des pays d’Afrique australe et du sud de l’océan Indien.

Prise de commandement du MICA Center

Publié le 28/08/2024

Le 27 août 2024, le vice-amiral Emmanuel Slaars, sous-chef d’état-major en charge des opérations (ALOPS) auprès du chef d’état-major de la Marine (CEMM), a fait reconnaître le capitaine de frégate (CF) Thomas Scalabre comme commandant du centre d’expertise français dédié à la sureté maritime MICA Center (Maritime Information Cooperation and Awareness Center). Le CF Thomas Scalabre succède au CF Eric Jaslin qui occupait ces fonctions depuis juillet 2021.

Au cours de son mandant, le CF Eric Jaslin a poursuivi le développement du dispositif de coopération navale volontaire (CNV) Française, en établissant des relations privilégiées avec les acteurs du secteur maritime, et lui a permis d’acquérir une pleine reconnaissance européenne et internationale. Le nombre de compagnies coopérant à la CNV française a ainsi doublé depuis 2021, atteignant désormais 80 compagnies de 10 nationalités différentes et près de 800 navires. Son rôle de partage d’informations a également été salué à l’occasion des crises en mer Noire depuis février 2022 puis en mer Rouge à partir de mars 2024. Le centre a été particulièrement mis en valeur à l’occasion de l’exercice majeur de coopération maritime BELL BUOY 24 réunissant 14 nations et 15 compagnies maritimes et du forum dédié à la sécurité maritime en juin dernier à Brest.

Le CF Thomas Scalabre, nouveau commandant du MICA Center, est entré à l’Ecole navale en septembre 1998. A l’issue de la campagne du groupe École d’application des officiers de Marine, il rejoint les forces sous-marines en tant que missilier. Il totalise près de 20000 heures de plongée sur sous-marin nucléaire lanceur d’engins (SNLE) ou sur sous-marin nucléaire d’attaque. Breveté de l’Ecole de guerre en 2017, il rejoint l’état-major de la force des fusiliers-marins et commandos à Lorient (FORFUSCO). Son cursus opérationnel le conduit ensuite à Brest où il exerce les fonctions de chef conduite des opérations aéronavales en Atlantique et adjoint au chef de la division des opérations de CECLANT. Le capitaine de frégate Thomas Scalabre est chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur et chevalier de l’ordre national du Mérite.

Le MICA Center est le centre d’expertise français dédié à la sûreté maritime, à compétence mondiale. Il a été créé en juin 2016 pour favoriser l’échange d’informations entre acteurs étatiques et civils, face aux menaces pesant sur le monde maritime. Situé à Brest, il regroupe 30 marins de la Marine nationale, soutenus par 25 réservistes et auxquels s’ajoutent une dizaine de militaires de marines de pays partenaires (Espagne, Belgique, Portugal…).

Le MICA Center veille en permanence pour recenser et analyser les situations et évènements relatifs à la navigation maritime sur l’ensemble des océans ; Il fournit aux navires et à leurs armateurs des informations sécuritaires personnalisées sur les zones maritimes à risques, des alertes en cas d’incidents, des évaluations sécuritaires, des briefings particularisés, des exercices. En cas d’alerte de type piraterie, le MICA Center garde un contact direct avec le navire attaqué, tout en mettant en garde les autres navires présents dans la zone et en transmettant l’alerte vers les centres compétents pour diriger une possible intervention. Il contribue ainsi directement au soutien des équipages des navires et de leurs armateurs.

Lien vers le site Internet du MICA Center : https://www.mica-center.org

Lien vers les rapports annuels du MICA Center sur la sûreté des espaces maritimes : https://www.mica-center.org/publications/

A la conquête des cimes pour l’Entraide Marine

Publié le 25/07/2024

Le capitaine de frégate Florent gravit les plus hautes montagnes du monde au profit de l’Entraide Marine – ADOSM.

Après le Mont Blanc, le Kilimandjaro ou encore l’Aconcagua l’année dernière en Argentine, cet ancien commando Marine s’est attaqué cette année au Denali, en Alaska, plus haut sommet d’Amérique du Nord. Originaire de la Réunion où est née sa passion pour la montagne, notre marin poursuit ainsi son projet « De la Mer aux 7 Summits », dont l’objectif est double : gravir le plus haut sommet de chaque continent tout en faisant rayonner et en levant des fonds pour l’Entraide Marine – ADOSM.

Un défi sportif de haut vol donc, mais surtout un projet solidaire dans lequel le CF Florent a décidé de se lancer il y a maintenant trois ans.

Dans des températures extrêmes avoisinant parfois les -40°C, c’est un sommet à 6 190m qu’il a cette fois-ci atteint, au cours d’une expédition qui aura duré deux semaines mais dont la préparation avait commencé bien en amont : entraînement physique spécifique, stage technique en Ecosse, gestion logistique et financière, communication ; une vraie préparation de mission !

Place désormais au « défi dans le défi » : récolter pour l’Entraide Marine – ADOSM une somme d’argent au moins équivalente à l’altitude qu’il gravit, soit 6190 €!

L’association Entraide Marine – ADOSM vient en aide à nos marins blessés, à nos familles de marins en grandes difficultés et à nos orphelins de la Marine nationale, en leur apportant quotidiennement soutien psychologique et financier.

Vous, nous, tous ensemble, soutenons au travers de cette belle initiative l’Entraide Marine – ADOSM et nos marins qui ont besoin de nous:

Des nouvelles de nos VOA Bougainville – carnets d’août

Publié le 26/08/2024

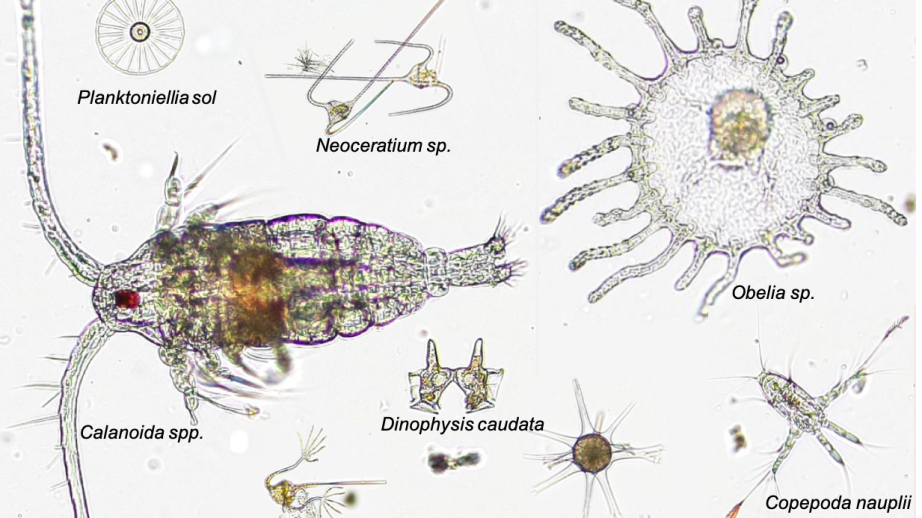

Les aspirants Mathilde et Hugo, VOA « biodiversité », ont embarqué pour la dernière fois à bord du D’Entrecasteaux. Leur mission tout au long de cette année : réaliser des prélèvements du microbiome marin dans les zones lointaines rarement visitées, pour qu’il soit étudié et nous en apprenne plus sur l’environnement marin.

Aspirant Mathilde

J’ai poursuivi en août ma navigation à bord du bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) D'Entrecasteaux, qui a pris part à une opération de police des pêches dans les eaux de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Après un passage dans la capitale Port Moresby, nous avons fait escale à Madang puis à Kimbe sur l’île de Nouvelle Bretagne. L’occasion une nouvelle fois d’échanger autour de la mission Bougainville auprès des acteurs locaux. J’ai pu rencontrer notamment des étudiants, professeurs et chercheurs de la Divine Word University, du Binatang Research Center et du Mahonia Na Dari Conservation and Research Center, tous très intéressés par le projet et sa singularité. Notre retour à terre après ce mois de mission en mer de Corail marque pour moi la fin des embarquements avec l’équipage A du D'Entrecasteaux. Pendant cette année de volontaire officier aspirant dans la Marine nationale, j’aurai passé au total 107 jours en mer, parcouru plus de 20 000 milles nautiques dans 4 mers différentes, fait escale dans 12 îles, réalisé une centaine de prélèvements et collecté plusieurs milliers d’organismes planctoniques. L’aventure militaire, scientifique et humaine se termine mais il est temps désormais de passer le relai à la nouvelle promotion de VOA Biodiversité !

Aspirant Hugo

A Nouméa, l’analyse des premiers résultats de la mission Bougainville se poursuit et je travaille à la bancarisation claire de nos données pour les futurs volontaires officier aspirant (VOA). Ce mois d’août a également vu l’arrivée d’un nouveau commandant pour l’équipage B du BSAOM D’Entrecasteaux. Ce fut pour moi l’occasion de lui présenter la mission Bougainville, ses enjeux et ses besoins opérationnels pour préparer l’arrivée de mes remplaçants en septembre. Ce mois marque également la fin de mon affectation en tant que VOA Biodiversité sur le D’Entrecasteaux. Cette année aussi riche sur le plan scientifique qu’humain m’a permis de découvrir la vie embarquée sur une longue durée et a fait naître en moi de nouvelles perspectives d’avenir.

Virginie Hériot, une navigatrice au sommet de l’Olympe

Publié le 13/09/2024

Première femme championne olympique de voile au sein d’un équipage masculin à Amsterdam en 1928, Virginie Hériot a popularisé la pratique de la voile et l’esprit du yachting. Surnommée « Madame de la Mer » par le poète indien Rabindranath Tagore et qualifiée de « Greatest yachtwoman in the world » par les Britanniques, elle était aussi écrivain, icône de mode, une richissime héritière et marraine de l’École navale.

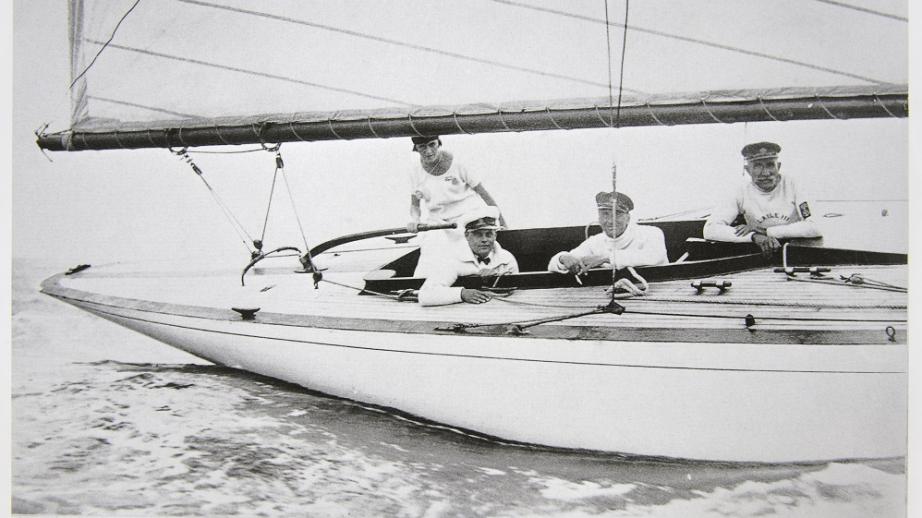

Il y a cent ans, presque jour pour jour, pour les Jeux Olympiques d’été de 1924 à Paris, Virginie Hériot manque sa qualification. Quatre ans plus tard, aux JO d’Amsterdam 1928, elle tient sa revanche en prenant la tête d’un équipage de cinq hommes (le barreur Donatien Bouché, Carl de la Sablière, André Derrien, André Lesauvage et Jean Lesieur). à bord d’Aile VI, un splendide yacht gréé pour la course, elle remporte deux régates sur six dans la catégorie des huit mètres et s’ouvre les portes de la finale. Le 9 août 1928, après sept jours de compétition sans merci dans une mer démontée, elle offre à la France la médaille d’or olympique, avec 46 secondes d’avance sur la Suède et 1 minute 41 secondes devant les Pays-Bas. Un véritable exploit, confirmé par sa victoire à la Coupe d’Italie. L’année suivante et toujours sur Aile VI, elle réussit à reprendre la Coupe de France aux Anglais et rafle celle du Roi d’Espagne. En 1931, avec 9 minutes et 40 secondes d’avance, la championne olympique poursuit sa fulgurante ascension en emportant haut la main le duel qui l’oppose au trois-mâts Sonia sur le parcours Ryde – Le Havre – Ryde.

Madame la Mer

Au firmament de sa carrière, plus rien ne l’arrête. Dans le monde du yachting, Virginie est une légende. Sa volonté de fer, son goût pour les défis et son assurance naturelle, malgré sa frêle apparence et son regard un peu mélancolique, lui permettent de faire bouger des montagnes. « Personnalité très influente, véritable icône de la voile de compétition des années folles, Virginie Hériot fascine autant les personnalités politiques, qui la couvrent d’honneurs, que les élites sociales, les capitaines d’industrie et le grand public de son époque, fait remarquer Anne Belaud-de Saulce, conservatrice en chef du patrimoine et administratrice du Musée national de la Marine. Elle a voué sa vie à la mer et ses victoires dans un sport alors très largement dominé par les hommes lui assurent très vite une grande notoriété. »

Surnommée « Madame de la Mer » par le poète indien Rabindranath Tagore et qualifiée du titre de « Greatest yachtwoman in the world », par les Britaniques, finalement peu rancuniers, la première femme championne olympique au sein d’un équipage masculin fascine ses contemporains. Faite chevalier de la Légion d’honneur, elle est décorée du Mérite naval espagnol en 1930 par le roi Alphonse XIII en personne, puis reçoit les chevrons de quartier-maître d’honneur de la Marine nationale. Une distinction qui restera sans doute la plus importante à ses yeux.

Une adolescence passée sur les flots

Née en le 25 juillet 1890 au Vésinet (Yvelines), la jeune Virginie passe ses premières années dans l’atmosphère douce et insouciante de la luxueuse villa familiale du domaine de La Boissière, près de Rambouillet. Mais cette vie dorée est marquée par deux drames : la mort de son petit frère Jean, âgé de deux ans, et celle de son père en 1899. Elle n’est qu’une enfant lorsque son monde vacille. Zacharie Olympe Hériot, un homme d’affaires fortuné et patriote, ancien combattant de la guerre franco-prussienne de 1870-1871 et héritier des Grands Magasins du Louvre, a désigné sa femme Anne-Marie (dite Cyprienne) comme légataire universelle. Il laisse cependant à Virginie et à son frère Auguste une très généreuse part réservataire. à l’abri du besoin, elle garde cependant une profonde blessure, comme une part d’ombre, et l’intime conviction qu’il lui faut vivre l’existence avec passion et aussi vite que possible. Comme si tout pouvait s’arrêter du jour au lendemain. Adolescente, elle découvre la vie en mer au fil des longs mois de croisières à bord de Katoomba (rebaptisé plus tard Salvador), un grand yacht à vapeur que sa mère s’est offert. D’avril à juin 1904, à 14 ans, elle embarque avec son frère et sept amis de la famille. Défilent au gré des escales, Istanboul, Naples, Pompéi, Syracuse… En Méditerranée, elle s’initie à la navigation et fait notamment la rencontre du célèbre écrivain et officier de marine Pierre Loti. À 19 ans, elle a déjà parcouru plus de 40 000 milles et lorsqu’elle épouse, le 2 mai 1910, le vicomte François Marie Haincque de Saint Senoch, lui aussi passionné par la mer, elle sait que rien ne pourra étancher sa soif d’eau salée.

Navigatrice déterminée

Sa mère, née Anne Marie Dubernet et ancienne vendeuse au rayon corsets des Grands Magasins du Louvre, ne cache pas sa satisfaction. Le mariage de sa fille ouvre enfin aux Hériot la porte de l’aristocratie. Après une fastueuse lune de miel à bord du Salvador reçu en cadeau de mariage, elle a fait construire son premier yacht de course, l’Aile I, à bord duquel commence vraiment sa carrière de régatière. Le 5 janvier 1913, leur fils unique Hubert naît. Tout va pour le mieux et les époux songent à appareiller vers de nouveaux rivages, quand l’entrée en guerre de la France en août 1914 marque la fin du temps des croisières et l’arrêt des grandes régates en équipage. En 1918, Virginie tombe malade et doit subir une intervention qui la laisse stérile. Lentement son mariage s’étiole et en juin 1921, désormais divorcée, elle pose sa malle à bord du Finlandia, un imposant yacht à vapeur de 85 m de long qu’elle vient d’acquérir. Deux ans plus tard, « la plus grande propriétaire de yacht au monde » le remplace par Ailée, une goélette en acier de 44,94 m et de 400 tonneaux construite en 1909 à Kiel. En parallèle, elle fait construire plusieurs voiliers de compétition, disputant toujours plus de cent régates par an, et voyage à travers le monde. Elle y donne des conférences où elle popularise la pratique de la voile et s’efforce de promouvoir le savoir-faire français en matière de construction navale. Proche du commandant Jean-Baptiste Charcot, le grand explorateur des pôles, et du navigateur solitaire Alain Gerbault, elle écrit en même temps plusieurs ouvrages sur le monde de la mer, dont un recueil de poèmes, Une âme à la mer, distingué par l’Académie française. Elle fait aussi de nombreux dons au Yacht-Club de France et à l’École navale dont elle est la marraine et à qui elle offre notamment onze monotypes brestois et trois racers afin que les élèves-officiers puissent s’initier à la navigation à la voile. En 1931, échouant à réunir les dix hommes d’équipage nécessaires pour armer ses deux yachts, elle se retrouve dans l’impossibilité de défendre son titre olympique à Los Angeles. Au début de l’année 1932, Virginie Hériot se blesse grièvement (blessures au foie et deux côtes cassées) pendant une tempête entre Venise et la Grèce. Bravache et déterminée, elle refuse d’écouter ses proches qui l’exhortent de se reposer et de continuer sa convalescence, et décide de participer à la Régate du Cinquantenaire du club d’Arcachon. Peu de temps avant le départ, le 27 août, elle s’évanouit, puis fera un nouveau malaise au passage de la ligne d’arrivée. Le 28 août 1932, elle décède à bord de son bateau. Elle avait 42 ans. En hommage, la promotion 1932 de l’école navale porte son nom et, malgré les années, entre « Madame de la Mer » et la Marine nationale, le lien ne s’est jamais rompu.

Virginie Hériot à la barre de l'aile IV