Le canal du Mozambique sous étroite surveillance

Publié le 22/04/2025

Le cyclone Chido qui a cruellement frappé Mayotte en décembre dernier a jeté une lumière médiatique sur une région aux enjeux maritimes, économiques et sécuritaires imbriqués.

Sur la côte orientale de l’Afrique, le canal du Mozambique est à la croisée d’un corridor maritime capital, d’un potentiel énergétique immense et d’une compétition entre puissances qui s’intensifie.

La crise en mer Rouge a redonné au canal du Mozambique une importance grandissante dans le trafic maritime international. Les attaques houthies ont incité de nombreux armateurs à préférer le contournement de l’Afrique par le cap de Bonne Espérance jugé moins dangereux, que par le canal de Suez.

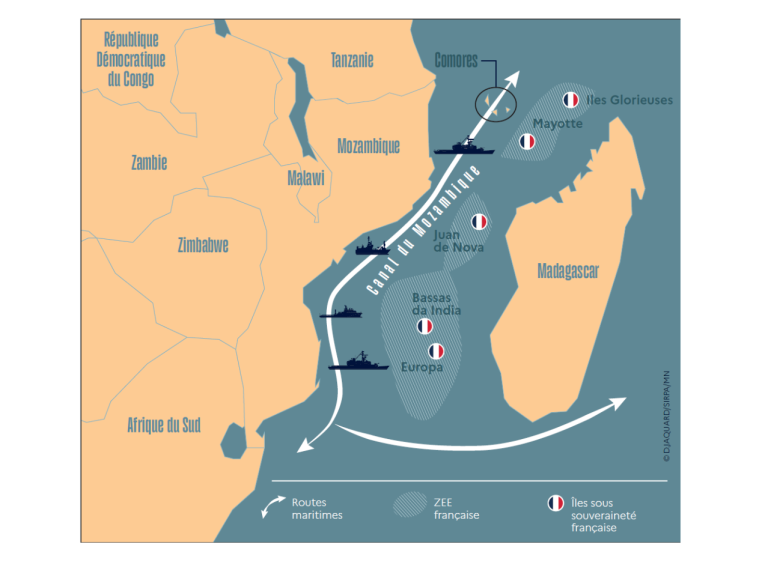

« Environ 30 % du trafic pétrolier mondial transite chaque année par le canal du Mozambique, soit plus de 5 000 navires, explique Djenabou Cissé chargée de recherche pour la Fondation pour la recherche stratégique (FRS). Ce passage stratégique de 1 600 kilomètres est essentiel, notamment pour le transport de pétrole en provenance du Moyen-Orient. » Espace de flux, cette zone est aussi riche en ressources halieutiques et minières, notamment les nodules polymétalliques, utilisés pour la fabrication des batteries lithium-ion et stratégiques dans le cadre de la transition énergétique mondiale. La France, elle, bénéficie d’une position privilégiée dans la région grâce à Mayotte et aux îles Éparses qui commandent une zone économique exclusive de près de la moitié des eaux du canal du Mozambique. Mais sa souveraineté sur certaines îles est disputée 1 au moment où la compétition internationale s’accélère.

Eldorado maudit ?

Les fonds du canal du Mozambique recèlent des milliards de mètres cubes de gaz, l’équivalent selon les experts des réserves de la mer du Nord ou du golfe Persique. Au début des années 2010, la découverte de ces gisements gaziers au large a suscité un immense espoir pour le Mozambique, considéré comme l’un des pays les plus pauvres au monde. Aujourd’hui, les leaders mondiaux de l’énergie sont à la manœuvre : l’italien ENI, l’américain Exxon Mobil, et bien sûr le français Total Energies avec son projet « Mozambique LNG » qui a nécessité un investissement de plus de 18 milliards d’euros. Sauf que ce mégaprojet gazier situé au large des côtes de la province du Cabo Delgado a été brutalement interrompu en 2021. Cette année-là, les djihadistes ont précipité la province dans le chaos. Selon madame Cissé, « l’exploitation gazière et pétrolière offshore, cruciale pour l’économie mozambicaine, est directement menacée par cette insécurité régionale persistante. En novembre 2024, le projet Rovuma LNG, conduit par ENI et ExxonMobil, a également été suspendu en raison de la recrudescence des attaques des groupes liés à l’État islamique dans la région. » Les élections générales du 9 octobre 2024 qualifiées des « plus frauduleuses depuis 1999 » par l’ONG Public Integrity Center (CIP) ont encore aggravé la situation intérieure du pays qui pourrait devenir un « eldorado maudit ». « Bien que l’Union européenne voie dans le gaz mozambicain une alternative stratégique pour réduire sa dépendance au gaz russe, les investisseurs hésitent à engager des capitaux dans ce contexte sécuritaire régional volatile. » Enfin le trafic de drogue et la piraterie, qui se développent dans la partie septentrionale du canal, s’ajoutent aux enjeux sécuritaires auxquels est confronté le Mozambique.

Une concurrence plus ou moins ouverte et assumée

Selon une étude de l’Institut français des relations internationales datant de 2022 2, le canal du Mozambique est « un espace dans lequel sont en concurrence, de façon plus ou moins ouverte et assumée, des puissances internationales telles que les États-Unis, la France, la Russie, la Chine ou l’Inde. Ils proposent investissements économiques et coopération sécuritaire ». C’est bien sûr le cas de la Russie dont la « stratégie consiste à fournir des services de sécurité et de communication en échange de ressources naturelles et/ou d’un soutien lors des votes au Conseil de sécurité des Nations unies ». C’est aussi vrai pour la Chine. Dès 2023, le député Yannick Chenevard avançait dans ses travaux 3 pour la commission de la Défense nationale et des forces armées que la Chine a « multiplié les investissements dans la région, faisant du Mozambique le point d’entrée de la Communauté de développement de l’Afrique australe. Elle privilégie les investissements dans les infrastructures de transport comme la rénovation de l’aéroport de Maputo, la construction d’une autoroute ou l’extension du port de Nacala ». Dans ce contexte, l’Inde veut également avoir voix au chapitre. Grâce à sa communauté très présente à Madagascar, New Dehli se voit comme un acteur incontournable pour la stabilité de la région. Les plus grandes puissances internationales se sont retrouvées « autour de trois enjeux majeurs : contrôler une voie maritime stratégique, accéder aux ressources naturelles, et affirmer leur influence géopolitique et militaire ».