L'explosion du boulevard Périer

Publié le 06/02/2025

40 ans de l'explosion du boulevard Périer : un drame qui a marqué l'histoire du Bataillon

Publié le 06/02/2025

Le 5 février 1985, un drame majeur frappe la ville de Marseille : une double explosion détruit un immeuble du boulevard Périer (8ème arrondissement). Six personnes, dont un marin-pompier, y perdront la vie. Près de quarante seront blessées. 40 ans après, le récit de cet événement reste vif dans les casernes : les « anciens » transmettent aux plus jeunes marins-pompiers les enseignements qu’ils ont pu tirer de cette intervention pour assurer une meilleure sécurité sur le terrain.

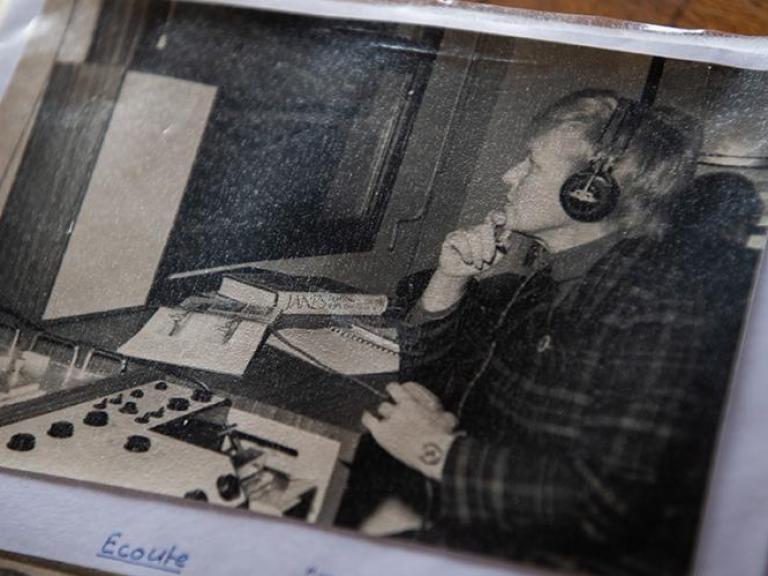

Mardi 5 février 1985, 14 h 57. Un appel est reçu par le centre opérationnel des services de secours et d’incendie de la ville de Marseille : une fumée suspecte s’échappe d’un soupirail au 2 boulevard Périer. L’alerte pour feu de cave semble anodine pour les marins-pompiers de la caserne de Louvain. Une première équipe, menée par l’enseigne de vaisseau Francis Pouey, est dépêchée sur place. En quelques minutes, trois engins armés par 19 marins-pompiers sont alignés devant l’immeuble.

Une équipe de reconnaissance tente d’accéder aux caves, mais la porte d’entrée est verrouillée. Un employé du garage voisin facilite leur progression. Lorsqu’ils s’engagent dans l’escalier, ils constatent la destruction des installations électriques par les flammes avec une légère fumée, mais ne sentent pas l’odeur de gaz, masquée par l’incendie. Sur les ordres du commandant des opérations de secours, un contrôle des étages supérieurs est engagé, tandis que Gaz de France s’organise pour sécuriser les conduites de gaz.

Le fourgon pompe-tonne incendie engage une attaque prudente. Au sous-sol, les marins-pompiers découvrent des cartons se consumant lentement et maîtrisent rapidement le feu. La situation semble sous contrôle, lorsqu’un événement inattendu vient faire basculer l’intervention.

À 15 h 17, une double explosion éventre l’immeuble. La première déflagration soulève le toit et projette la structure sur la chaussée blessant de nombreux civils. La seconde, dans un souffle violent, tue sur le coup le quartier-maître Patrick Repetto et blesse gravement une quarantaine de personnes, dont dix-neuf marins-pompiers. L’onde de choc projette certains hommes contre les façades avoisinantes. Le quartier-maître Laurent Marino perd ses deux jambes dans l’explosion.

Aussitôt, les renforts affluent des casernes avoisinantes, notamment Endoume. Les sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône apportent également leur aide. Chaque seconde compte pour extraire les victimes des décombres. Les hôpitaux marseillais accueillent les nombreux blessés, dont certains seront marqués à vie. Le bilan est lourd pour Marseille et le Bataillon.

Depuis 40 ans, les marins-pompiers rendent hommage aux disparus et blessés du boulevard Périer, avec une émotion particulière au sein du CIS Louvain. La mémoire du quartier-maître Repetto et celle des autres victimes civiles et militaires restent vives.

Cette année, la cérémonie s’est tenue sur le boulevard Périer pour commémorer les 40 ans de ce drame qui aura marqué l’histoire de la ville et du Bataillon. Étaient présentes de nombreuses autorités civiles et militaires, d’anciens marins-pompiers ayant vécu l’explosion, des délégations de la Police nationale et du Gaz réseau de France (GRDF, ex-GDF) également endeuillées. Une centaine de marins du feu en activité, l’Amicale des marins-pompiers, les cadets et les jeunes marins-pompiers se sont rassemblés avec une lecture du déroulé des événements. Enfin, une plaque commémorative retraçant l’histoire du sinistre a été révélée afin que perdure la mémoire de cet incident à travers les âges.

Ce drame marque un tournant dans la gestion des interventions en milieu clos : abandon progressif des casques traditionnels au profit du casque F1, consignes de sécurité renforcées, changement d’approche des risques liés au gaz et approche plus prudente des feux en sous-sol.

La transmission de ce récit entre générations rappelle à chaque marin-pompier que derrière une simple fumée peut se cacher le pire des dangers.

Victimes décédées sur les lieux :

Patrick REPETTO (QM1 marin-pompier, servant au FPTL)

François FERRANTE (policier)

Pierre FALANGA (GDF)

Adrien SPOTIELLO (employé garage Datsun)

Denis BRETIN (dans son véhicule Bd Périer)

Victime décédée des suites de ses blessures au CHU Timone

Patrick BLANQUER (GDF).

DIM- Organisation, une structure simple et agile

Publié le 16/01/2025

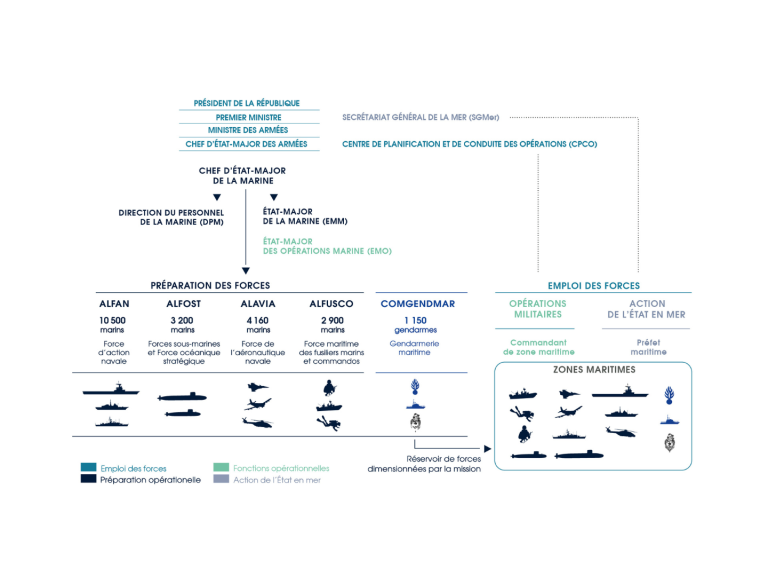

Les unités de la Marine dépendent de deux chaînes de commandement distinctes : le commandement opérationnel qui emploie les forces en opération et le commandement organique qui les prépare pour cet objectif.

LE COMMANDEMENT OPÉRATIONNEL

Le chef d’état-major des armées (CEMA) commande les opérations militaires. C’est à l’autorité militaire de la zone géographique concernée que revient le contrôle opérationnel des unités déployées. En métropole, ces autorités, qui sont également préfets maritimes, sont les commandants des trois zones maritimes (CZM) : la zone maritime Atlantique (CECLANT), la zone maritime de la Méditerranée (CECMED) et la zone maritime de la Manche et de la mer du Nord (COMNORD). Les forces déployées outre-mer sont placées sous commandement interarmées dirigé par des commandants supérieurs des forces armées outre-mer (COMSUP). Quant aux forces déployées à l’étranger, elles sont sous les ordres d’un commandant des forces stationnées à l’étranger (COMFOR). Enfin, les missions qui relèvent de l’action de l’État en mer (AEM) sont placées sous l’autorité du Premier ministre. En métropole, elles sont sous la coordination des préfets maritimes. Outre-mer, elles sont sous celle des délégués du gouvernement pour l’action de l’État en mer, assistés des commandants de zone maritime

LE COMMANDEMENT ORGANIQUE

La responsabilité première du chef d’état-major de la Marine (CEMM) est de tenir à disposition du chef d’état-major des armées (CEMA) une Marine prête au combat. Cela nécessite d’entraîner les forces, de les qualifier et de les préparer au combat sur tous les plans. Il s’appuie pour cela sur quatre autorités organiques réparties par milieu d’emploi :

• L’amiral commandant la Force d’action navale (ALFAN) pour les forces de surface.

• L’amiral commandant la Force océanique stratégique(ALFOST) pour les sous-marins.

• L’amiral commandant la Force de l’aéronautique navale (ALAVIA) pour les aéronefs.

• L’amiral commandant la Force des fusiliers marins et commandos (ALFUSCO) pour les fusiliers marins et commandos Marine.

Le CEMM s’appuie également sur la gendarmerie maritime : une formation spécialisée de la gendarmerie nationale mise pour emploi auprès de lui. Son commandement est exercé par le commandant de la gendarmerie maritime (COMGENDMAR).

DIM - Les enjeux maritimes

Publié le 16/01/2025

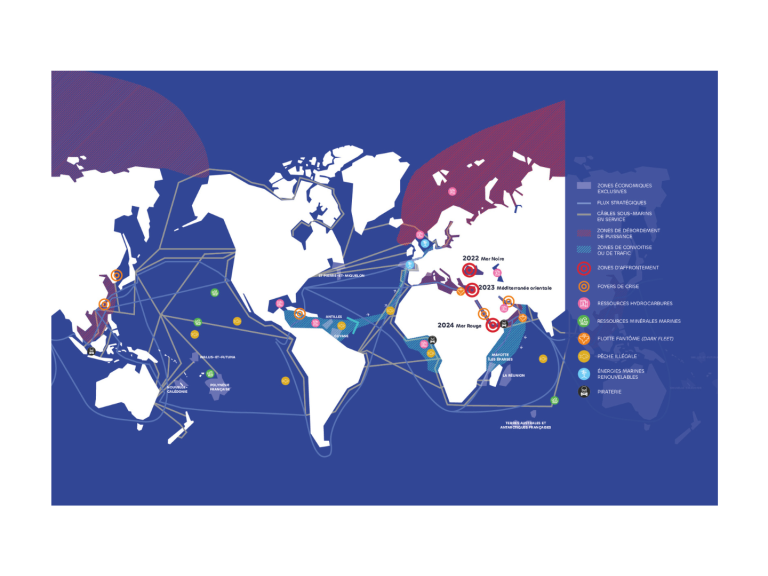

Lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la communauté internationale a pris conscience d’un changement d’ère stratégique : d’une situation où les rapports entre États se concevaient d’abord en termes de compétition plus ou moins loyale, le monde a basculé dans un environnement où la contestation voire l’affrontement réapparaissent comme le mode normal de règlement des conflits dans les relations interétatiques.

Cette contestation s’exprime de manière privilégiée dans les espaces communs, qui offrent davantage de liberté d’action. A la fois physique et fluide, l’espace maritime est attractif pour des acteurs souhaitant affirmer leur puissance : les actions s’y exercent loin des populations tout en cumulant pouvoirs de nuisance et de démonstration, à l’image du sabotage des gazoducs Nord Stream en 2022. L’océan est donc singulièrement exposé aux troubles mondiaux. Le phénomène se manifeste d’abord par une compétition exacerbée pour accéder à ses ressources. Les produits de la pêche, dont 20 % seraient prélevés de manière irrégulière, concentrent les convoitises, tandis que le sable, les ressources des fonds marins, l’eau de mer elle-même, aiguisent les appétits et deviennent des enjeux stratégiques pour les compétiteurs. L’appropriation de l’espace maritime, dans une logique de revendication territoriale ou d’usage (implantation d’éoliennes par exemple), apparaît comme une forme aboutie de ce phénomène de captation. À l’avenir, la déclaration abusive d’aires protégées dans des espaces hors juridiction pourrait en constituer une manifestation insidieuse.

La contestation se lit également à travers le dérèglement des flux. Si le monde se fragmente, l’intensité des échanges ne faiblit pas, dressant un tableau de plus en plus anarchique. Les attaques houthies en mer Rouge sur des centaines de navires marchands depuis novembre 2023 constituent peut-être la démonstration la plus spectaculaire de ce dérèglement. Mais celui-ci prend également la forme de l’explosion des flux irréguliers : trafics d’êtres humains, de drogues ou d’armes qui, instrumentalisés, peuvent constituer autant de vecteurs de déstabilisation des États. Ou encore celle de la manipulation des flux, avec le phénomène de dark fleet, flotte fantôme, ce système de contournement des sanctions par le recours à des navires vieillissants et assurés par des sociétés opaques qui font peser des risques environnementaux majeurs sur les espaces maritimes.

Le cumul de l’ensemble de ces dérèglements, coordonnés, exacerbés, est susceptible de franchir un cap et de déboucher sur une confrontation armée. Celle-ci peut résulter d’une erreur de calcul, à mesure que les marines réarment et que la densité des navires militaires en mer augmente. Elle peut aussi être délibérée de la part d’un perturbateur souhaitant montrer sa détermination sinon acquérir la maîtrise de la mer, en tirant parti du caractère foudroyant du combat naval : il faut des années pour construire un navire, quelques secondes pour le détruire. Au bilan, il s’agit pour la Marine de se préparer à tous les scénarios, à tous les combats, depuis des missions de lutte contre les trafics jusqu’au combat naval destructeur et décisif.

Ursula Pacaud-Meindl : "Les sous-mariniers me voyaient comme l'un des leurs"

Publié le 01/06/2022

Allemande, fille d’un général, elle a vécu la guerre dans l’Allemagne nazie. Pionnière de l’acoustique sous-marine, la Marine lui doit en partie son excellence dans la lutte anti-sous-marine. Recrutée en 1947 par la direction des constructions et armes navales, Ursula Pacaud Meindl se spécialise dans l’identification du bruit rayonné dans l’eau par les bateaux. « Mère » des oreilles d’or, son bateau-laboratoire d’acoustique deviendra l’un des plus importants centres en Europe et jouera un rôle prépondérant dans la formation des jeunes ingénieurs et techniciens de la Marine.

Après avoir fêté ses 100 ans le 15 mars, Ursula Pacaud-Meindl revient pour Cols bleus sur sa riche carrière au service de la Marine nationale, et plus particulièrement sur son rôle d’ingénieur au sein du laboratoire acoustique de la Direction des constructions et armes navales (DCAN) de Toulon. Sa spécialité : la mesure du bruit rayonné par les bâtiments en mer. Ainsi, avec son équipe du laboratoire du Brusc (à Six-Fours-les-Plages dans le Var), elle a réalisé pas moins de 1 140 mesures de bruits rayonnés dont 734 sur sous-marins. Une activité soutenue qui lui vaut aujourd’hui d’être considérée comme la mère de nos oreilles d’or.

Cols bleus : Quel a été votre rôle au sein du laboratoire de détection sous-marine ?

Ursula PACAUD-MEINDL : En 1955, j’ai eu la charge d’organiser ce service qui avait pour mission d’écouter le bruit que font les différents bâtiments en mer. Ils rayonnent tous dans l’eau, avec leurs hélices, leur moteur. Et, pour les sous-marins, c’est excessivement dangereux. C’est uniquement par ce bruit qu’ils peuvent être détectés, donc ils doivent être le plus silencieux possible. Je suis partie de zéro et, petit à petit, c’est devenu un service très important et internationalement connu. Nous étions également chargés de surveiller les sous-marins nucléaires à chaque appareillage. C’était un grand travail pour mon équipe et de grandes responsabilités.

C. B. : Comment êtes-vous arrivée à la tête du laboratoire de détection sous-marine ?

U. P-M. : Justement, c’est ça qui est incroyable. Je n’étais pas issue d’une grande école. Je suis allemande et à la fin de la guerre, alors que j’étais dans l’industrie, on m’a dit que je devais aller en France. Je savais que j’allais travailler pour la Marine nationale, mais c’est tout. Avant de partir, je suis allée voir mon père, général allemand alors prisonnier de guerre en Angleterre, et il m’a dit : « C’est très bien, montre-leur un peu comment nous sommes en vérité ! » Cette phrase m’a accompagnée tout au long de ma vie. Quand je suis arrivée en France, d’abord à Saint-Raphaël, j’ai rencontré un physicien qui faisait de l’acoustique sous-marine. On étudiait ensemble les problèmes des torpilles, et c’est lui qui m’a appris énormément sur le sujet. Après, j’ai été mutée à Toulon.

C. B. : Vous avez étudié l’acoustique des sous-marins en pleine guerre froide. Comment décririez-vous cette période ?

U. P-M. : Nous avions un dur travail pendant la guerre froide, ça c’est certain. Il y avait beaucoup de tensions et tout ce qu’on faisait était couvert par le secret défense. Récemment, j’ai reçu la lettre d’un amiral dans laquelle il m’écrit, à propos de cette période : « Madame, vous étiez notre assurance vie ».

C. B. : Il y a 55 ans, Le Redoutable était « lancé » à Cherbourg. Quels souvenirs gardez-vous de ce moment ?

U. P-M. : C’était le premier sous-marin français à propulsion nucléaire, et j’avais en charge ses mesures d’entrée en service, c’est-à-dire l’analyse de beaucoup de passes devant nos appareils pour tout décortiquer. Mais comme pour tous les sous-marins nucléaires de cette époque, j’ai fait les mesures à l’entrée en service et les surveillances à chaque appareillage. Je les suivais tous, pas seulement Le Redoutable.

C. B. : Comment avez-vous vécu le fait d’être une femme, qui plus est d’origine allemande, dans l’univers de la Marine nationale après la Seconde Guerre mondiale ?

U. P-M. : Finalement, ma vie a quelque chose de complètement hors du commun. J’étais la fille d’un général allemand très connu, un ex-ennemi en quelque sorte. Mais quand je suis arrivée en France, cela ne m’a jamais posé problème. Je n’oublierai jamais la largesse d’esprit des Français et leur accueil. Et être une femme dans ce milieu ne m’a jamais posé problème non plus. Ce qui était important, c’était que je travaille correctement. Et puis, j’étais très directe dans mon travail et finalement un peu intraitable.

C. B. : Et vous avez embarqué à bord de sous-marins nucléaires ?

U. P-M. : Oui, je me souviens particulièrement d’un embarquement de huit jours sur un sous-marin nucléaire où je devais être présente à bord pendant que le bâtiment faisait sa mesure de bruit rayonné. Là, c’est le seul moment où j’ai compris que ce n’était peut-être pas tout à fait ordinaire que je sois à bord, en tant que femme. Un amiral qui avait embarqué en même temps que moi pour l’occasion est venu me voir avant de repartir et m’a dit : « Vous n’ignorez pas que j’étais contre votre embarquement, mais je vous ai observée et je vous félicite pour votre travail ».

C. B. : Un événement vous a-t-il particulièrement marquée pendant votre carrière ?

U. P-M. : Ce qui m’a énormément touchée, c’est la confiance que la Marine a eue en moi au moment où La Minerve s’est perdue, en 1968. Un officier de Marine est arrivé chez moi, un soir, vers 23 heures, et m’a dit : « Ursula, Ursula, dépêchez-vous, on a besoin de vous ! » Dans la voiture, il m’explique alors que La Minerve s’est perdue et me demande si je peux écouter pour déceler des bruits de l’équipage à bord. On m’a alors emmenée sur une embarcation rapide pour rejoindre en mer un escorteur d’escadre. On m’a mis un casque sur les oreilles et on m’a demandé si j’entendais quelque chose. Je suis restée trois ou quatre heures comme ça, mais malheureusement, il n’y avait plus rien à entendre. Ça m’a énormément touchée, car cela a montré qu’ils avaient confiance en moi, même dans un moment si terrible. Les sous-mariniers, en qui j’ai toujours eu une confiance aveugle, me voyaient comme l’un des leurs.

En savoir plus :

Une mesure de bruit rayonné est réalisée par une station d’écoute en présence du bâtiment à étudier, pendant une ou plusieurs heures. En effectuant des passages devant des hydrophones (microphones plongés dans l’eau), le bâtiment réalise alors ce que l’on appelle des passes correspondant chacune à une vitesse, une immersion et des réglages effectués à bord. Pour les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), les mesures étaient effectuées à l’entrée en service (20 passes) et à chaque départ en patrouille (3 à 6 passes).

La Marine à Nancy : embarquement imminent

Publié le 03/02/2025

La Marine mouille l’ancre à Nancy et s’invite sur la place Stanislas pour le forum des métiers aux salons de l’Hôtel de Ville, du vendredi 28 février au samedi 1er mars 2025, de 9h00 à 18h00.

L’événement s’adresse aux lycéens, étudiants et demandeurs d’emplois âgés de 16 à 30 ans du niveau 3e à Bac+5. Aéronautique navale, forces sous-marines, renseignements, énergie électrique et nucléaire, opérations navales, restauration, numérique… Les visiteurs découvriront 80 métiers et 14 domaines d’emploi dans lesquels la Marine recrute et forme annuellement plus de 4 000 jeunes femmes et hommes. Vaste panel qui promet aux jeunes esprits d’étancher leur soif d’aventure. Sur place, des marins seront présents pour rencontrer les jeunes, partager leur expérience, répondre à leurs questions et, on l’espère, faire naître de nouvelles vocations.

Cyclone Chido : les marins au secours de Mayotte

Publié le 05/02/2025

14 décembre 2024, le cyclone Chido laisse derrière lui une île ravagée. Le bilan humanitaire et matériel est très lourd : 39 morts, plus de 2 500 blessés et des milliers de sans-abris. Infrastructures détruites, manque d’eau, d’électricité, écoles fermées… Face à l’urgence de la situation, les armées françaises se mobilisent pour venir en aide à la population. La Marine nationale est en première ligne.

A Mayotte, c’est un paysage de désolation : aéroport endommagé, mer jonchée de déchets, montagnes de déchets dans les rues, odeurs de poubelle et pauvreté de la population. Rapidement coupée du monde, après le passage du cyclone tropical, l’île a besoin d’une assistance humanitaire mais aussi technique pour permettre à l’État comme aux associations d’apporter leur aide à la population.

Première urgence : la sécurisation des approches maritimes. Des moyens nautiques et aériens sont immédiatement mis à disposition.

Un paysage dévasté

« Après le passage du cyclone, nous avons été le premier navire à pouvoir approcher de la zone et naviguer dans le lagon, se souvient le second maître Adrien, timonier à bord de la frégate de surveillance (FS) Floréal. L’hélicoptère du bord nous a envoyé les premières images, elles témoignaient d’une désolation totale. Les bouées de chenal manquaient et un grand nombre d’épaves et de débris rendaient la navigation dangereuse. Avec le semi-rigide, nous avons pu nous approcher des côtes, je me n’attendais pas à voir des paysages aussi ravagés. La plupart des bateaux n’étaient plus que des épaves, la végétation avait été arrachée sans parler des habitations et des bidonvilles dont il ne restait plus que quelques tôles. Des photos aériennes des épaves et du réseau routier ont complété le bilan dressé et retransmis aux administrations civiles et entités militaires nombreuses afin de pouvoir intervenir sur l’île. »

Les premiers relevés hydrographiques associés à de multiples plongées se révèlent une mine d’informations et conduisent le commandant à prendre plusieurs décisions rapides. Tout d’abord, mouiller devant le port de Longoni et assurer la navigabilité du chenal. Lors de la vérification de l’état des coffres, des câbles cycloniques sont découverts, ils pendaient dans l’eau après avoir cédé sous l’énorme tension générée par les vagues et le vent, donnant une idée de la violence du cyclone et de l’ampleur du chantier qui les attendait. L’accès au port en était de fait perturbé et dangereux pour les bateaux qui allaient accoster dans les jours suivants.

Ravitaillement des forces militaires à Mayotte

En parallèle des populations, les forces militaires à terre ont aussi besoin d’être ravitaillées pour être engagées directement dans l’aide et le secours à la population mahoraise. Ce soutien logistique primordial s’organise rapidement depuis le Floréal.

De l’eau douce produite par le bord ainsi que des dizaines de packs d’eau sont distribués, complétés par près d’une tonne de vivres, la quasi-totalité de l’essence du bord et du gasoil.

Deuxième phase : déblaiement et réhabilitation

Le 15 décembre, alors que le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Champlain était en mission depuis le mois de novembre, ce dernier a fait un « touch and go » à La Réunion pour récupérer 6 containers avec de l’eau, des vivres et du matériel. De l’eau a ainsi pu être transportée dans les coins les plus reculés de Mayotte. L’équipage au complet a participé aux actions de déblaiement et au dégagement des accès maritimes permettant notamment la reprise des liaisons entre Petite-Terre et Grande-Terre. La réintégration du plus grand nombre d’élèves dans leurs écoles étant la priorité, les marins du patrouilleur Le Malin, ont quant à eux, œuvré à la reconstruction du collège Bouéni M’titi. Défi relevé au regard de la situation, grâce aux capacités logistiques mises en place par la base navale de Mayotte pour assurer l’acheminement et la livraison de fret. A leurs côtés, le bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) a missionné plusieurs détachements successifs d'une quinzaine de personnes. Au total, et après plusieurs rotations, 63 d'entre eux ont œuvré sur place avec 15 tonnes de matériel apporté depuis la métropole. Après des reconnaissances techniques approfondies et en lien avec les autorités municipales, les chantiers ont débuté. La réintégration du plus grand nombre d’élèves dans leurs écoles était la priorité. Engagés au cœur de la zone la plus impactée par le cyclone où de nombreux bâtiments ont été détruits ou abîmés, ils ont ainsi participé à un retour à la normale le plus rapidement possible, principalement en sécurisant des bâtiments publics (écoles, collèges, lycées, mairies, services communaux, etc.) et stratégiques.

Une reconstruction main dans la main avec les Mahorais

Le but affiché des forces est de reconstruire les infrastructures détruites en réutilisant le matériel sur place en symbiose avec les Mahorais.

L’ingéniosité des marins est l’une des clés du succès de la mission : en associant le bois, les tôles et les poutres récupérés après l’ouragan, ainsi que le matériel de charpentier disponible, la charpente d'une école sur la commune de Mtsahara et la toiture d’un centre de documentation ont pu être réparées entièrement. « Par exemple, sur la commune de Mtsahara, la toiture du centre de documentation a été récupérée en lien avec le maire au profit de la reconstruction de la charpente d'une école sur cette commune. Ces aspects matériels sont importants mais rien n’aurait pu se faire sans les capacités RH spécifiques présentes dans le détachement : CACES nacelle, permis super lourd, charpentiers, etc » explique un marin-pompier. « Le maire d'une commune nous a avoué ne plus reconnaître son territoire, confie un autre marin-pompier. Certains Mahorais ont été blessés et font parfois face à la dure perte d'un proche. Ils sont malgré tout très résilients et œuvrent tous à la reconstruction de leur territoire. Ils sont accueillants et reconnaissants de nos actions. »

La composante médicale du détachement constituée d'un médecin militaire et de cinq infirmiers assure en plus des missions de soutien sanitaire en opérations, des permanences dans un dispensaire mobile "médi-bus" au profit de la population de M'tsangamouji. Aucun médecin n'était venu sur la commune depuis le passage du cyclone.

La sécurité et les communications

En parallèle, un détachement de sécurisation de la gendarmerie maritime de l’Atlantique chargé d’apporter son aide dans le cadre de la reprise de service des forces de sécurité sur l’île a soulagé les gendarmes maritimes présents sur place qui assuraient quant à eux les travaux d’identification des épaves sur Mamoudzou. Les gendarmes maritimes ayant subi de nombreuses pertes de matériels nautiques, l’arrivée de renfort du groupement de plongeurs démineurs (GPD) de l’Atlantique s’est avérée une aide précieuse. Le premier maître Alexandre, plongeur démineur au GPD Atlantique explique que dès leur arrivée « 14 jours après le passage du cyclone, sous une chaleur étouffante », ils se sont « attaqués de front à plusieurs chantiers et notamment l’extraction du littoral des vedettes côtières de surveillance maritime Odet et Verdon. Les plongées nous ont permis de mener plusieurs expertises dont celles des coffres Marine nationale, de mettre en place un mouillage au profit des embarcations rapides de la base navale et de colmater une brèche sur une citerne échouée. Plus de 40 heures de plongées ont été nécessaires pour réussir à libérer les cales de Mamoudzou et 30 heures pour remettre en conditions opérationnelles le ponton de la base navale. »

Les moyens de communication et de détection en mauvais état voire inexistants ont été suppléés par l’arrivée sur place de guetteurs sémaphoristes, mis à disposition par le commandement de la Manche et de la mer du Nord. Leur expertise a renforcé la sécurisation des approches maritimes en installant un sémaphore mobile. Mais un sémaphore mobile, ça sert à quoi ? « C’est un véhicule aménagé qui par ses capacités de relais temporaire a permis une mise en œuvre ponctuelle et très localisée de moyens de détection et de communication. », explique un guetteur sémaphoriste. « Rapidement deux guetteurs qualifiés pour la mise en œuvre de drone (TOPDAC), ont pu renforcer les expertises des moyens étatiques sur place et évaluer les conséquences immédiates du passage du cyclone dans des endroits peu accessibles et assurer ainsi une reconnaissance précise du linéaire côtier ».

Et après…

Depuis le 6 janvier, une équipe de 4 hydrographes du service hydrographique national français est déployée avec leur matériel et ce jusqu’au mois de février afin de sécuriser les voies maritimes dans le lagon et vérifier les profondeurs des voies de navigation. Le cyclone a en effet eu pour conséquence la modification des fonds marins. Un détachement du BMPM et des plongeurs démineurs de l’Atlantique est toujours présent sur place pour continuer à œuvrer aux côtés des Mahorais. La reconstruction sera longue, la Marine nationale sera très certainement de nouveau sollicitée pour mener des missions d’aide à la population avec les bâtiments stationnés à La Réunion.