Vers un NH90 néerlandais plug and fight sur FREMM

Publié le 21/06/2024

Dans le cadre de cette coopération franco-néerlandaise, le CEPA/10S a effectué, à bord de la FREMM Lorraine, une visite d’aptitude à la mise en œuvre et à la maintenance (VAMOM) des NH90 néerlandais sur bâtiment de surface français.

Cette VAMOM a permis de vérifier la compatibilité des systèmes français de mise en œuvre d’un Caïman Marine avec un NH90 néerlandais et la rédaction de procédures pour cadrer la mise en œuvre de ces appareils sur FREMM.

Cette capacité à pouvoir déployer et employer dans un contexte d’entraînement ou opérationnel un NH90 néerlandais sur FREMM française est un défi technique et une marque de confiance et d’amitié qui permet d’accroître les capacités d’engagement des deux Nations.

Jumelage entre la FREMM Provence et le 2ème régiment étranger de génie

Publié le 21/06/2024

Le 10 juin 2024, la frégate multi-missions Provence a scellé son jumelage avec le 2ème régiment étranger de génie.

Créé le 1er juillet 1999, le régiment est installé à Saint-Christol d’Albion dans le Vaucluse et participe dès sa création à de multiples opérations comme l’opération KFOR au Kosovo, l’opération SFOR en Bosnie ou encore Serval puis Barkhane au Mali. Unité d’assaut de la 27ème brigade d’infanterie de montagne, le régiment remplit des missions d’appui à la mobilité et au déploiement d’urgence. Il est en outre apte à effectuer des missions en zone montagneuse, requérant des savoir-faire spécifiques.

Une délégation associant les deux équipages de la Provences’est ainsi rendue au Quartier Maréchal Koenig de Saint-Christol (Vaucluse) pour participer à la cérémonie de signature du jumelage. Le partenariat s’est déjà concrétisé par l’embarquement de deux officiers du régiment pendant une semaine d’entraînement en Méditerranée ainsi que par l’organisation d’un stage d’aguerrissement d’une semaine au profit des brigades de protection de chaque équipage. Durant cette semaine au 2e REG, les marins reçoivent un entrainement intense qui poursuit plusieurs objectifs : renforcer l’esprit de cohésion, endurcir la résistance physique et mentale et renforcer les liens entre les deux unités. C’est également l’occasion d’échanger sur les expériences et traditions de chacun et de partager des méthodes de travail.

La construction de ce lien fort entre le 2e REG et la Provences’appuie sur l’histoire commune de la Légion étrangère et de la Marine nationale au travers notamment de la guerre d’Indochine, dont le 2e REG porte les traditions, ainsi que sur les devises respectives des unités : « Rien n’empêche » pour le régiment et « Semper paratus » pour le bâtiment. Légionnaires et marins se rejoignent ainsi sur des valeurs communes d’exigence et de dépassement de soi, au service du haut niveau de compétences des armées françaises.

Fin de cours pour la promotion d’élèves matelots Jean François Marie Jacq

Publié le 24/06/2024

Le 21 juin 2024 a marqué la fin des cours et le passage au grade de matelot pour les élèves de la promotion Jean François Marie Jacq de l’École des matelots à Cherbourg (EMAC).

La cérémonie a été présidée par le capitaine de frégate Christophe Hequet, chef de l’antenne de la Force d’action navale à Cherbourg et le capitaine de corvette Renaud du Coulombier, commandant de l’École des matelots à Cherbourg (EMAC).

Le capitaine de frégate Christophe Hequet a prononcé une allocution et remis trois prix :

- major de promotion ;

- élève ayant montré la meilleure combativité au cours de sa formation ;

- élève s’étant démarqué par son esprit d’équipage.

Basée sur le site militaire de Querqueville et accueillant en moyenne 600 élèves par an, l’école a pour mission de recruter et former essentiellement des jeunes de niveau 3eme à bac+ 2 (17 à 30 ans).

Ce parcours unique, vise à faire d’eux des marins et leur donner les connaissances maritimes de base. Après une formation initiale équipage (FIE) de 7 semaines, les matelots sont aptes à vivre en équipage, à s’entraîner et à devenir des atouts indispensables à la Marine. De quoi préparer les élèves au rudiment du métier de marin et à l’exigence du monde militaire.

Prochaine étape pour les diplômés : l’affectation en unité ou la poursuite d’un cursus de formation spécialisé selon le métier envisagé, pendant que la future promotion se prépare d’ores et déjà à intégrer la Marine nationale.

L’Astrolabe assure le soutien et la relève de Tromelin

Publié le 24/06/2024

Actuellement en mission de soutien, le Patrouilleur polaire (PP) L’Astrolabe a appareillé le 15 juin 2024 de la base navale de Port des Galets, pour mener une mission de soutien aux Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

L’équipage B de L’Astrolabea pu mener à bien la mission sur l’île de Tromelin dans l’océan Indien. L’île du Diable a été surnommée historiquement en raison de son isolement et de la dangerosité qu'elle représentait pour les navires. Force de souveraineté française, cette île est habitée en permanence par une équipe de 4 agents de l’administration des TAAF mettant en œuvre des programmes d’étude et de conservation. Elle accueille également une station météorologique automatisée pour l'étude des cyclones.

Ses résidents, qui vivent isolés du reste du monde, sont relevés tous les trois mois dans une opération délicate nécessitant l'intervention des bâtiments de la Marine Nationale ou du navire français Marion Dufresne. Depuis son appareillage à La Réunion le 15 juin, L’Astrolabe a embarqué l’équipe de relève, composée d'une infirmière, d’un technicien, d'un ornithologue et d'un chef de détachement, ainsi qu'un hélicoptère civil de la société Helilagon pour assurer le transport vers l'île. En plus de la relève du personnel et de la mise à terre des experts des TAAF, L’Astrolabe a livré du matériel essentiel à la vie des résidents de l’île : deux groupes électrogènes et des vivres.

Après avoir accompli sa mission avec succès, L’Astrolabea repris la mer, cap au sud vers La Réunion, pour reprendre sa patrouille dans les districts de Saint-Paul et Amsterdam et de Kerguelen.

Les Forces armées dans la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI) remplissent un large panel de missions dans une zone de responsabilité permanente aux élongations importantes. Depuis Mayotte et La Réunion, plus de 1 700 militaires garantissent la protection de la population, protègent les zones économiques exclusives, luttent contre la piraterie ainsi que les trafics illicites. Les FAZSOI appuient fréquemment les missions de l'action de l'État en mer et mettent en œuvre les partenariats militaires de la France avec des pays d'Afrique australe et du sud de l'océan Indien.

Baltique – La Suède et la France s’entrainent à des manœuvres amphibies lors de l’exercice BALTOPS 24 Opération Otan

Publié le 24/06/2024

Entré en mer Baltique le lundi 10 juin, le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral a débuté l’exercice annuel de l’OTAN, BALTOPS aux côté de la frégate multimissions (FREMM) Auvergne et du bâtiment base des plongeurs-démineurs de l’Atlantique (BBPD) Styx.

Cette première semaine, consacrée aux entrainements conjoints franco-suédois, a renforcé la coopération dans le domaine amphibie avec la Suède, Etat membre de l’alliance depuis mars 2024.

Ces exercices ont impliqué l’ensemble de l’équipage du PHA, renforcé par l’armée de Terre afin de former un groupe amphibie de niveau 1 (GA1) composé de la 9e brigade d'Infanterie de Marine, la 6eme Brigade légère Blindée et la 4e BAC (Brigade d’aérocombat). A ces moyens s’ajoutent un détachement de la flottille amphibie, un détachement de drone S-100 de la flottille 36F ainsi qu’une section de fusiliers marins.

Ainsi, le 2nd marine batalliondes forces suédoises s’est entrainé avec les forces françaises dans une démarche d’interopérabilité interalliée. Les fusiliers-marins et les soldats de l’armée de Terre ont réalisé des débarquements via Combat boat CB90. Ces opérations ont permis d’étudier plusieurs configurations dans le radier du PHA et ainsi la capacité de projection de force du Mistral.

De son côté, l’aviation légère de l’Armée de Terre (ALAT) s’est entrainée à déposer des troupes suédoises sur des points stratégiques. Les Cougars du 5e Régiment d’Hélicoptères de Combat ont conduit différents exercices visant à faciliter l’embarquement et le débarquement de troupes suédoise issus des spécial air forces. De plus, un largage de plongeurs suédois a été réalisé depuis un Cougar.

Enfin, guidés par des contrôleurs aériens avancés (JTAC) suédois, français et anglais, la Gazelle et le Tigre embarqués à bord du Mistral ont réalisé des exercices de tirs.

Le point d’orgue de cette semaine a été le débarquement de 500 militaires suédois et français depuis le PHA Mistral. Alliant différent moyen de débarquement via chaland et hélicoptères, cette opération a permis de positionner les troupes sur différentes îles.

Cet exercice démontre l’interopérabilité entre les forces suédoises et française ainsi que leur volonté de participer à la posture défensive et dissuasive de l’alliance.

Fin de mission hydrographique en zone maritime Atlantique orientale pour le BH Borda

Publié le 24/06/2024

Après trois mois de mission hydrographique en zone maritime Atlantique orientale, le bâtiment hydrographique (BH) Borda a rejoint Brest ce vendredi 7 juin.

Les travaux hydrographiques, réalisés au profit du Gabon et du Cameroun et en lien étroit avec les services hydrographiques nationaux, ne sont qu’une partie des actions du Borda dans le Golfe de Guinée. Cette mission a également permis de renforcer les liens avec les marines du Gabon, du Cameroun, de la République de Côte d’Ivoire, du Bénin et du Nigéria. Au-delà de mesures hydrographiques effectuées, des actions de coopération opérationnelle, de formation et de rayonnement ont permis de mettre en avant la polyvalence du bâtiment hydrographique et sa capacité à répondre pleinement aux besoins exprimés par les partenaires du golfe de Guinée.

Pour compléter l’action conduite en Afrique de l’ouest et centrale, leBH Borda a aussi profité du passage de la corvette italienne Bettica pour réaliser un exercice de présentation au ravitaillement à la mer et ainsi, continuer d’animer la Coordinated Maritime Picture (CMP).

Ce déploiement de 3 mois se termine avec un bilan très positif , durant lesquels le Borda a démontré l’esprit d’équipage et la résilience de ses marins.

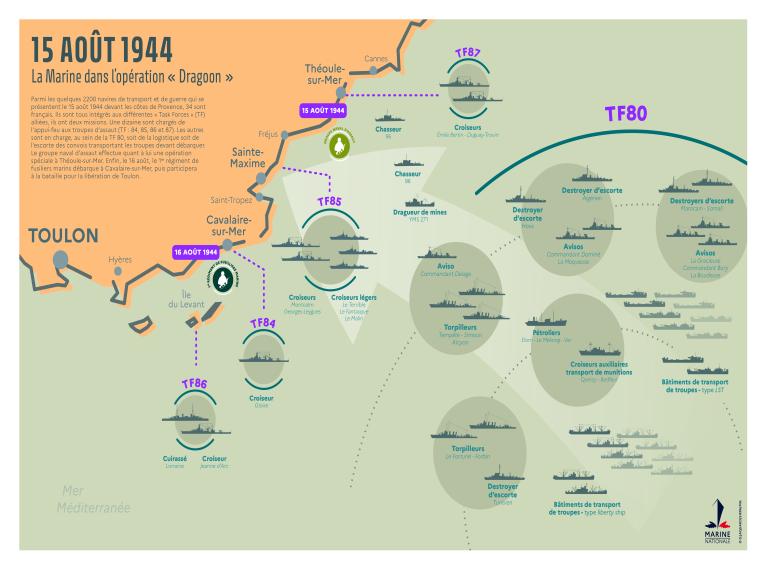

15 août 1944, la Marine dans l'opération "Dragoon"

Parmi les quelques 2200 navires de transport et de guerre qui se présentent le 15 août 1944 devant les côtes de Provence, 34 sont français. Il sont tous intégrés aux différentes Task Forces (TF) alliées, ils ont deux missions.

Centre de combat naval, CV El-Ahdab

Publié le 01/07/2024

À la tête du centre de combat naval (C2N) depuis l’été 2023, le capitaine de vaisseau Florian El-Ahdab a la particularité d’avoir aussi bien servi un an au commando Hubert, sur des bâtiments de surface que dans des sous-marins nucléaires d’attaque. Il est en outre, à ses heures perdues, pilote d’avion et d’hélicoptère. Sa double formation de sous-marinier et de surfacier lui offre un point de vue à 360° et un regard protéiforme sur de nombreux sujets. Une expérience qu’il a su mettre à profit dans son nouveau poste, chef du C2N.

Cols bleus : Quelle est l’utilité du centre de combat naval qui n’existe formellement que depuis août 2023 ?

Capitaine de vaisseau Florian El-Ahdab : Nous sommes les héritiers de la cellule Polaris, qui existait déjà depuis 2021 au sein de FRMARFOR (aujourd’hui rebaptisée FRSTRIKEFOR pour French Strike Force). Pour mémoire, Polaris, introduit dans le plan « Mercator-Recalage », est l’un des trois piliers du plan stratégique du chef d’état-major de la Marine : celui qui concerne le développement des capacités opérationnelles de la Marine. En 2021, le premier exercice Polaris a consisté en un affrontement équilibré des forces bleues contre les forces rouges. Ce premier exercice ayant été jugé pertinent, le concept a été reconduit. L’idée sous-jacente de Polaris est de débrider les conditions de l’exercice afin de se rapprocher au maximum de la réalité, en permettant notamment aux forces de conduire la manœuvre planifiée par leur soin de bout en bout. Les conditions de ces exercices ravivent la réflexion tactique. Le C2N vient cristalliser cette idée-là dans une structure permanente et stable.

Notre rôle est d’animer la réflexion doctrinale : comment optimiser notre potentiel de combat avec les moyens capacitaires et humains dont la Marine dispose aujourd’hui ? Cette interrogation est la préoccupation permanente du C2N. L’état-major de la Marine attend de nous que nous fassions preuve d’un esprit d’innovation tactique.

C B : Comment s’articule le centre de combat naval ?

CV F E-A : Le C2N est composé de deux cellules : la première s’appelle fleetprog. Sa fonction : coordonner et synchroniser des activités de préparation opérationnelle. C’est un rôle relativement difficile qui consiste à analyser les programmes d’activité des quatre forces de la Marine. Le but est d’essayer de les optimiser pour créer des opportunités d’entraînement en commun supplémentaires, afin de faire progresser notre niveau opérationnel global. Cette première cellule est composée de deux personnes.

C B : Et la deuxième cellule ?

CV F E-A : C’est la cellule Polaris dont nous avons conservé le nom. Elle est désormais composée de quatre officiers : un surfacier, un sous-marinier, un commando et un pilote de l’aéronautique navale, chacun d’entre eux étant choisi pour la richesse de son parcours. Cette cellule est probablement une des seules de la Marine aujourd’hui où les représentants des quatre forces se partagent concrètement le même bureau, avec le même emploi du temps et la même mission. Nous incarnons l’inter-organique, grâce à notre regard croisé sur les sujets à traiter. Cette cellule s’occupe davantage d’innovation et d’optimisation tactiques. Elle a vocation à dynamiser la réflexion doctrinale en décloisonnant au maximum les quatre forces et ensuite à identifier les idées qui auraient la plus forte plus-value pour faire progresser nos forces en matière tactique.

C B : Est-ce que le C2N ressemblerait à un think tank dans le civil ?

CV F E-A : Le C2N pourrait être comparé à un think tank. Je préfère utiliser l’image du catalyseur. Nous ne sommes qu’une poignée et devons animer la communauté en identifiant des convergences ponctuelles. Il faut faire progresser l’ensemble de la communauté plus vite.

C B : Quelles sont vos missions ?

CV F E-A : Le C2N agit dans trois grands domaines : la préparation opérationnelle en organisant les exercices POLARIS, la valorisation du retour d’expérience, et l’innovation tactique.

C B : Pouvez-vous donner quelques exemples concrets ?

CV F E-A : Nous avons piloté une étude sur des cas d’usage consacrée à la coordination entre les drones et les hélicoptères habités dans le cadre des opérations amphibies. Nous avons imaginé des scénarios qui ont fait naître plusieurs questions. Possède-t-on toutes les capacités techniques ? Si on ne les a pas, faudrait-il les développer ? Quelles sont les conséquences sur le personnel à déployer, etc. ? Puis nous avons animé un petit groupe dématérialisé (à distance) composé du PHA Mistral, de son détachement drone, de son détachement amphibie et des hélicoptères de l’aéronautique navale et des experts de la lutte au-dessus de la surface, afin de donner du concret à cette réflexion. C’est modeste mais cela pose les bases des étapes à accomplir ensuite, ce qui permet d’avancer ensuite sur des domaines précis. Autre exemple : l’exercice Typhon conduit en décembre 2023, qui a servi à éprouver l’organisation de l’emprise militaire de Toulon face à des agressions, allant jusqu’à des menaces élevées type missiles de croisière et nageurs de combat. Le C2N a apporté son concours à l’équipe qui a défié le commandant en chef pour la Méditerranée (CECMED). Nous puisons nos idées dans l’actualité, tout ce qui pouvait stresser l’organisation adverse. Et le C2N a également organisé le séminaire de guerre navale 2023 à Brest.

C B : Six mois après, quelles leçons tirez- vous ?

CV F E-A : Grâce au retour d’expérience et aux analyses de l’exercice Polaris, a peu à peu émergé une problématique liée à la méthodologie du commandement de force navale. Le confort qu’apportent les outils informatiques classiques (typiquement les outils de bureautique) pose un vrai souci de résilience. Comment commander dès lors que nous commençons à avoir des débits contraints, quand les bâtiments perdent leurs liaisons IP et sont contraints d’utiliser uniquement les liaisons radio élémentaires ? Il est capital de revoir notre méthodologie du commandement tactique à la mer. Comment l’état-major, embarqué ou pas, peut-il donner ses ordres à ses unités subordonnées ? Il faut le faire indépendamment des moyens de transmission modernes, sinon nous prenons le risque d’avoir du mal à commander, le jour où on se retrouve dans une situation de déni satellitaire. Cela repose sur un ensemble de facteurs qui restent encore à identifier.

C B : Comment être plus résilient dans le commandement ?

CV F E-A : Les marins doivent intégrer la culture du commandement en situation dégradée. À cette fin, pourquoi ne pas emprunter des méthodologies qui sont connues dans d’autres milieux, mais que l’on n’applique guère dans la Marine parce qu’on est dans un contexte globalement confortable ? Au contraire, il faut pouvoir revenir à des méthodes plus rustiques. Les fusiliers marins et les commandos sont entraînés dans un environnement qui ressemble à celui de l’infanterie qui est coutumière de ce genre de problématique. Les pions tactiques sont manœuvrés juste par une liaison phonie, sur le terrain ils n’ont ni powerpoint ni liaisons IP. Leur méthodologie standard, normale est très rustique. Autre point à améliorer : notre sémantique. Sortis du contexte naval, certains mots que nous utilisons, par exemple pour exprimer des effets tactiques, ont une autre signification en interarmées.

De façon générale, nous devons nous préparer à des affrontements plus durs, qui vont arriver rapidement. Savoir comment optimiser notre capacité opérationnelle avec ce dont nous disposons est essentiel.

L’hydrogène vert : une révolution en mer ?

Publié le 01/07/2024

C’est une première mondiale : après avoir inauguré un premier site à terre, une entreprise nantaise a développé un démonstrateur capable de produire au large de l’hydrogène vert à partir d’eau de mer. Ce nouveau carburant propre se présente comme une alternative pour la décarbonation massive des secteurs de l’industrie et du transport.

Jules Verne n’avait-il pas prédit que l’hydrogène deviendrait un jour la principale source d’énergie utilisée par l’Homme ? « Oui, mes amis, je crois que l’eau sera un jour employée comme combustible, L’eau est le charbon de l’avenir », pouvait-on lire dès 1874 dans L’île mystérieuse. 150 ans après, l’hydrogène produite déjà à terre pourrait bientôt être fabriquée en pleine mer. Actuellement, l’hydrogène est surtout une matière première pour les engrais et l’industrie chimique. Le besoin d’hydrogène en France est d’environ de 900 000 tonnes par an. Techniquement, deux types d’hydrogène existent : le gris et le vert. Le premier est produit à partir d’énergies fossiles (gaz naturel, méthane, propane…) transformés via une réaction chimique rejetant du CO2. Il représente aujourd’hui 90 % de la production mondiale. L’hydrogène vert, quant à lui, est produit par électrolyse. Ce procédé consiste à scinder les molécules d’eau (H2O) grâce à une réaction électrique, afin d’obtenir de l’hydrogène (H) et de l’oxygène (O). L’hydrogène ainsi obtenu peut alors être stocké (contrairement à l’électricité) et transporté par train, en camion ou bien en pipeline. A quantité égale, ce « carburant du futur » peut produire presque quatre fois plus d’énergie que le gaz naturel ou le pétrole. Malheureusement, jusqu’à présent, le processus aboutissant à la production d’hydrogène (le vaporeformage du méthane) est extrêmement polluant. Pour être considérée comme écologique, l’électricité utilisée pour obtenir cet hydrogène vert doit être d’origine renouvelable ou à faible teneur en carbone. Un inconvénient majeur qui rend en outre sa production à grande échelle onéreuse donc peu envisageable.

Un prototype inédit

Une jeune société nantaise, Lhyfe, et l’école Centrale de Nantes ont décidé de s’attaquer à ce défi. La start-up et l’école d’ingénieur ont collaboré sur ce projet et ont réussi à mettre au point un prototype inédit. Pour la première fois, on devrait être désormais capable de créer de l’hydrogène vert à partir d’un processus d’électrolyse de l’eau de mer et d’électricité renouvelable produite par des éoliennes. L’éolien offshore offre en effet un rendement inégalé en captant l’énergie puissante et continue des vents marins pour produire de l’électricité tout en utilisant l’eau de mer pour effectuer l’électrolyse. Surnommée « Sealhyfe », cette plateforme flottante est équipée d’un électrolyseur et reliée à une éolienne qui produit de l’hydrogène à partir de molécules d’eau de mer. Sealhyfe a donné ses premiers résultats le 26 janvier dernier, après plus d’un an d’expérimentation au large de Saint-Nazaire. « Comme cette expérience n’avait jamais été réalisée auparavant, la première leçon a été l’intégration de toutes les contraintes environnementales particulièrement sévères dans un milieu hostile et isolé. L’accumulation de nombreuses données nous a permis d’évaluer l’impact de l’environnement marin offshore sur le procédé d’électrolyse », indique Stéphane Le Berre, chef de projet offshore de Lhyfe.

L’hydrogène marin en quête de rentabilité économique

En produisant dans un premier temps 400 kg d’hydrogène marin par jour, l’idée de Sealhyfe est de montrer que l’industrialisation de l’hydrogène vert en mer est possible à grande échelle. « Nous croyons dans l’avenir de l’offshore et à son développement pour la production massive d’hydrogène, assure Stéphane Le Berre. Prochaine étape, Lhyfe va créer, avec huit autres partenaires, un site de production d’hydrogène en mer du Nord à 1 km au large du port d’Ostende (Belgique). Le gaz sera ensuite expédié à terre via un pipeline et distribué à des clients du secteur de l’industrie et des transports. Le projet, subventionné par l’Union européenne, vise une mise en service de l’unité de production et des infrastructures d’ici 2026 avec une capacité d’envergure de quatre tonnes par jour d’hydrogène vert en mer. La startup nantaise n’est pas la seule sur ce marché émergent. La filiale portuaire et logistique de Louis Dreyfus Armateurs a par exemple présenté en 2022 un concept de navire de transport d’hydrogène vert. Ce bateau de 140 mètres baptisé FRESH (qui signifie, en français, Solution d’énergie renouvelable flottante pour l’hydrogène) permettrait à terme d’exporter à l’international des électrons verts sous la forme d’hydrogène ou d’un vecteur d’hydrogène, comme l’ammoniac, qui peut être transporté depuis les zones de production d’énergie verte jusqu’aux aux quatre coins du monde.

Ce « nouvel or vert », une solution à la crise climatique ?

En permettant de réduire considérablement les émissions dans les secteurs les plus difficiles à décarboner, comme l’industrie (sidérurgie, chimie) et le transport lourd dont fait partie le transport maritime, l’hydrogène vert est présentée comme l’une des solutions à la crise climatique. Un scénario suffisamment séduisant et crédible pour que la France mise sur une importante stratégie nationale hydrogène, dotée d’une généreuse enveloppe d’un montant de près de neuf milliards d’euros jusqu’à l’horizon 2030. Les raisons sont évidemment environnementales mais touchent aussi à la souveraineté énergétique. La guerre en Ukraine a rappelé l’importance de réduire la dépendance française vis-à-vis des importations d’hydrocarbures. De son côté, l’Union européenne s’est donnée pour objectif de produire dix millions de tonnes d’hydrogène bas carbone par an dès 2030 et d’en importer autant. Un résultat non atteint pour le moment. À l’échelle mondiale, une quarantaine de pays investissent massivement dans l’hydrogène. Après un démarrage lent, la Chine a pris la tête du déploiement des électrolyseurs. Certains signes ne trompent pas : l’Arabie Saoudite premier exportateur de pétrole brut, construit actuellement la plus grande usine d’hydrogène vert au monde. Mais cet engouement pour le « nouvel or vert » peine à se concrétiser. Alors que seulement 1 % d’hydrogène produit dans le monde est « vert », selon le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie* : « Les efforts pour stimuler la demande d’hydrogène à faibles émissions sont en retard sur ce qui est nécessaire pour répondre aux ambitions climatiques ».

L’hydrogène liquide, un carburant maritime

La décarbonation du fret maritime, qui figure parmi les principales activités pollueuses de la planète, est une des priorités de l’Organisation maritime internationale (OMI). Si le transport maritime était un pays, il serait le sixième le plus pollueur du monde, juste après le Japon et devant l’Allemagne. Pour certains scientifiques, l’hydrogène est l’alternative la plus crédible, pourtant des questions subsistent sur son transport et son stockage. Pour accélérer la transition, le projet le plus ambitieux est sans doute celui de l’Energy Observer 2, un prototype de cargo « zéro émission » propulsé par de l’hydrogène liquide, qui serait capable de transporter jusqu’à 5 000 tonnes de marchandises soit un total de 240 conteneurs. Signe de l’intérêt des acteurs du secteur pour explorer l’efficacité de l’hydrogène liquide comme carburant maritime, le projet a reçu le soutien financier du groupe marseillais CMA CGM. Energy Observer est à l’origine le nom du premier navire hydrogène autonome en énergie, véritable laboratoire expérimental, devenu aujourd’hui un organisme qui réunit à la fois expéditions et innovations. En 2019, Energy Observer devient le premier navire à atteindre l’Arctique sans aucune émission, grâce aux énergies renouvelables et à l’hydrogène. Officiellement, « l’objectif à long termeest de construire un écosystème hydrogène intégré, réduisant le coût global de l’hydrogène liquide et favorisant sa diffusion dans le transport maritime ». Pendant ce temps, le compteur tourne. L’OMI anticipe un possible doublement des flux de transport sur les mers d’ici à 2050. Dans le cas contraire, l’Organisation des Nations unies prévoit que la pollution causée par le transport maritime fasse un bond de 3 % à 17 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.

ules Verne n’avait-il pas prédit que l’hydrogène deviendrait un jour la principale source d’énergie utilisée par l’Homme ? « Oui, mes amis, je crois que l’eau sera un jour employée comme combustible, L’eau est le charbon de l’avenir », pouvait-on lire dès 1874 dans L’île mystérieuse. 150 ans après, l’hydrogène produite déjà à terre pourrait bientôt être fabriquée en pleine mer. Actuellement, l’hydrogène est surtout une matière première pour les engrais et l’industrie chimique. Le besoin d’hydrogène en France est d’environ de 900 000 tonnes par an. Techniquement, deux types d’hydrogène existent : le gris et le vert. Le premier est produit à partir d’énergies fossiles (gaz naturel, méthane, propane…) transformés via une réaction chimique rejetant du CO2. Il représente aujourd’hui 90 % de la production mondiale. L’hydrogène vert, quant à lui, est produit par électrolyse. Ce procédé consiste à scinder les molécules d’eau (H2O) grâce à une réaction électrique, afin d’obtenir de l’hydrogène (H) et de l’oxygène (O). L’hydrogène ainsi obtenu peut alors être stocké (contrairement à l’électricité) et transporté par train, en camion ou bien en pipeline. A quantité égale, ce « carburant du futur » peut produire presque quatre fois plus d’énergie que le gaz naturel ou le pétrole. Malheureusement, jusqu’à présent, le processus aboutissant à la production d’hydrogène (le vaporeformage du méthane) est extrêmement polluant. Pour être considérée comme écologique, l’électricité utilisée pour obtenir cet hydrogène vert doit être d’origine renouvelable ou à faible teneur en carbone. Un inconvénient majeur qui rend en outre sa production à grande échelle onéreuse donc peu envisageable.

Un prototype inédit

Une jeune société nantaise, Lhyfe, et l’école Centrale de Nantes ont décidé de s’attaquer à ce défi. La start-up et l’école d’ingénieur ont collaboré sur ce projet et ont réussi à mettre au point un prototype inédit. Pour la première fois, on devrait être désormais capable de créer de l’hydrogène vert à partir d’un processus d’électrolyse de l’eau de mer et d’électricité renouvelable produite par des éoliennes. L’éolien offshore offre en effet un rendement inégalé en captant l’énergie puissante et continue des vents marins pour produire de l’électricité tout en utilisant l’eau de mer pour effectuer l’électrolyse. Surnommée « Sealhyfe », cette plateforme flottante est équipée d’un électrolyseur et reliée à une éolienne qui produit de l’hydrogène à partir de molécules d’eau de mer. Sealhyfe a donné ses premiers résultats le 26 janvier dernier, après plus d’un an d’expérimentation au large de Saint-Nazaire. « Comme cette expérience n’avait jamais été réalisée auparavant, la première leçon a été l’intégration de toutes les contraintes environnementales particulièrement sévères dans un milieu hostile et isolé. L’accumulation de nombreuses données nous a permis d’évaluer l’impact de l’environnement marin offshore sur le procédé d’électrolyse », indique Stéphane Le Berre, chef de projet offshore de Lhyfe.

L’hydrogène marin en quête de rentabilité économique

En produisant dans un premier temps 400 kg d’hydrogène marin par jour, l’idée de Sealhyfe est de montrer que l’industrialisation de l’hydrogène vert en mer est possible à grande échelle. « Nous croyons dans l’avenir de l’offshore et à son développement pour la production massive d’hydrogène, assure Stéphane Le Berre. Prochaine étape, Lhyfe va créer, avec huit autres partenaires, un site de production d’hydrogène en mer du Nord à 1 km au large du port d’Ostende (Belgique). Le gaz sera ensuite expédié à terre via un pipeline et distribué à des clients du secteur de l’industrie et des transports. Le projet, subventionné par l’Union européenne, vise une mise en service de l’unité de production et des infrastructures d’ici 2026 avec une capacité d’envergure de quatre tonnes par jour d’hydrogène vert en mer. La startup nantaise n’est pas la seule sur ce marché émergent. La filiale portuaire et logistique de Louis Dreyfus Armateurs a par exemple présenté en 2022 un concept de navire de transport d’hydrogène vert. Ce bateau de 140 mètres baptisé FRESH (qui signifie, en français, Solution d’énergie renouvelable flottante pour l’hydrogène) permettrait à terme d’exporter à l’international des électrons verts sous la forme d’hydrogène ou d’un vecteur d’hydrogène, comme l’ammoniac, qui peut être transporté depuis les zones de production d’énergie verte jusqu’aux aux quatre coins du monde.

Ce « nouvel or vert », une solution à la crise climatique ?

En permettant de réduire considérablement les émissions dans les secteurs les plus difficiles à décarboner, comme l’industrie (sidérurgie, chimie) et le transport lourd dont fait partie le transport maritime, l’hydrogène vert est présentée comme l’une des solutions à la crise climatique. Un scénario suffisamment séduisant et crédible pour que la France mise sur une importante stratégie nationale hydrogène, dotée d’une généreuse enveloppe d’un montant de près de neuf milliards d’euros jusqu’à l’horizon 2030. Les raisons sont évidemment environnementales mais touchent aussi à la souveraineté énergétique. La guerre en Ukraine a rappelé l’importance de réduire la dépendance française vis-à-vis des importations d’hydrocarbures. De son côté, l’Union européenne s’est donnée pour objectif de produire dix millions de tonnes d’hydrogène bas carbone par an dès 2030 et d’en importer autant. Un résultat non atteint pour le moment. À l’échelle mondiale, une quarantaine de pays investissent massivement dans l’hydrogène. Après un démarrage lent, la Chine a pris la tête du déploiement des électrolyseurs. Certains signes ne trompent pas : l’Arabie Saoudite premier exportateur de pétrole brut, construit actuellement la plus grande usine d’hydrogène vert au monde. Mais cet engouement pour le « nouvel or vert » peine à se concrétiser. Alors que seulement 1 % d’hydrogène produit dans le monde est « vert », selon le dernier rapport de l’Agence internationale de l’énergie* : « Les efforts pour stimuler la demande d’hydrogène à faibles émissions sont en retard sur ce qui est nécessaire pour répondre aux ambitions climatiques ».

L’hydrogène liquide, un carburant maritime

La décarbonation du fret maritime, qui figure parmi les principales activités pollueuses de la planète, est une des priorités de l’Organisation maritime internationale (OMI). Si le transport maritime était un pays, il serait le sixième le plus pollueur du monde, juste après le Japon et devant l’Allemagne. Pour certains scientifiques, l’hydrogène est l’alternative la plus crédible, pourtant des questions subsistent sur son transport et son stockage. Pour accélérer la transition, le projet le plus ambitieux est sans doute celui de l’Energy Observer 2, un prototype de cargo « zéro émission » propulsé par de l’hydrogène liquide, qui serait capable de transporter jusqu’à 5 000 tonnes de marchandises soit un total de 240 conteneurs. Signe de l’intérêt des acteurs du secteur pour explorer l’efficacité de l’hydrogène liquide comme carburant maritime, le projet a reçu le soutien financier du groupe marseillais CMA CGM. Energy Observer est à l’origine le nom du premier navire hydrogène autonome en énergie, véritable laboratoire expérimental, devenu aujourd’hui un organisme qui réunit à la fois expéditions et innovations. En 2019, Energy Observer devient le premier navire à atteindre l’Arctique sans aucune émission, grâce aux énergies renouvelables et à l’hydrogène. Officiellement, « l’objectif à long termeest de construire un écosystème hydrogène intégré, réduisant le coût global de l’hydrogène liquide et favorisant sa diffusion dans le transport maritime ». Pendant ce temps, le compteur tourne. L’OMI anticipe un possible doublement des flux de transport sur les mers d’ici à 2050. Dans le cas contraire, l’Organisation des Nations unies prévoit que la pollution causée par le transport maritime fasse un bond de 3 % à 17 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde.

*septembre 2023 Global Hydrogen Review www.iea.org

Lire aussi Le développement de l’éolien en mer ; quelles conséquences pour l’organisation de l’Etat en mer ?,

in La Revue maritime, p.29.