Kivi Kuaka, des scientifiques à bord du Bougainville

Publié le 01/05/2022

En mission de surveillance dans les eaux de Polynésie française fin janvier, le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Bougainville a accueilli à bord une équipe de huit scientifiques. Concrétisation d’un projet lancé en 2016 par le ministère des Armées, la mission Kivi Kuaka a été conçue en partenariat avec le Muséum national d’Histoire naturelle (MNHN), le ministère de la Transition écologique et solidaire, Météo-France, l’Agence française de développement et l’Office français de la biodiversité. Objectif : observer, dans le Pacifique Sud, le comportement d’oiseaux migrateurs pour améliorer la capacité à prévoir la formation des cyclones et leur évolution, pour anticiper in fine les catastrophes naturelles associées. Le risque cyclonique, particulièrement important dans cette région, est en effet une préoccupation majeure du commandement de la zone Asie-Pacifique (ALPACI). Ce dernier met en œuvre les moyens militaires aériens, navals, terrestres, satellitaires et humains sous sa responsabilité au profit de la sauvegarde des personnes et des biens dans la région. L’équipe Kivi Kuaka a embarqué à bord du bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Bougainville le 18 janvier sur l’île de Fakarava dans l’archipel des Tuamotu, à 500 kilomètres à l’est de Tahiti, et bénéficié du soutien logistique du BSAOM tout au long de sa mission.

Le savoir-faire ancestral des baleiniers

« Le tirant d’eau du BSAOM étant trop important pour approcher certaines îles inhabitées, passer le récif et entrer dans le lagon, les scientifiques ont débarqué sur les atolls avec la “baleinière”, une embarcation à fond plat en aluminium permettant le franchissement des vagues de la barrière de corail, explique le lieutenant de vaisseau Gabriel Isnard, commandant l’équipage B du Bougainville. Les patrons d’embarcation – les baleiniers – sont des Polynésiens employés par la base navale pour leur savoir-faire particulier et ancestral. Ils connaissent par cœur les fonds marins autour des îles et naviguent avec une aisance incroyable, en s’appuyant sur le rythme des marées. » Une compétence précieuse dont profitent d’ailleurs les différents bâtiments polynésiens sur lesquels embarquent ces baleiniers, en fonction des missions. Au point que la Marine intègre désormais ce savoir-faire dans ses cursus de formation afin de le pérenniser.

Un bâtiment moderne

Bien loin de la marine à voiles à laquelle le nom du Bougainville fait écho, le BSAOM a été conçu selon les normes maritimes civiles en intégrant des exigences spécifiques de la Marine nationale, pour répondre à un besoin militaire et interministériel. Bénéficiant d’un haut degré d’automatisation, le Bougainville est mis en œuvre par un double équipage réduit, qui assure plus de 200 jours de déploiement en mer par an.

Une mission inscrite dans la tradition scientifique de la Marine

« L’innovation est dans l’ADN du marin, tels sont les premiers mots du contre-amiral Jean-Mathieu Rey (ALPACI) pour évoquer cette mission Kivi Kuaka, qui a vocation à être reconduite. Ce projet s’inscrit parfaitement dans le cadre d’action des forces armées en Polynésie. Notre mission est d’assurer la protection de la Polynésie et des Polynésiens. Si cette étude nous permet d’améliorer notre anticipation des catastrophes naturelles, nous saurons d’autant mieux réagir et porter secours aux populations. »

Kivi Kuaka s’intègre par ailleurs dans la politique de « défense durable » du ministère des Armées, à savoir la prévention des risques environnementaux et l’engagement à préserver la biodiversité.

Que signifie « Kivi Kuaka » ?

Le nom de la mission Kivi Kuaka fait référence à deux espèces d’oiseaux cibles de cette étude : le courlis d’Alaska ou « kivi » en polynésien, et la barge rousse ou « kuaka » en maori.

YONG-MAN KWONH : Mettre l’armée en lumière

Publié le 01/10/2021

Réalistes, pleines de couleurs et de vie, les toiles de Yong-man Kwonh sont aisément reconnaissables à l’indéfinissable précision de ses coups de pinceau. S’il compte parmi les membres de l’académie des peintres officiels de la Marine, il ne se restreint pas à un domaine. Très attaché au milieu des armées, il s’inspire souvent de ses frères d’armes dans ses compositions, mais ne dédaigne pas en effet les sujets ordinaires. Ce peintre polyvalent a accepté d’ouvrir les portes de son quotidien à Cols bleus. Embarqué trois jours sur le Belem aux côtés des mousses, il tient à participer à la vie du bord mais trouve tout de même le temps de peindre pour qu’au retour à quai, chaque mousse reparte avec son petit portrait. « Peindre, c’est convivial, il faut que cela fasse plaisir aux gens, explique le peintre. Quand je suis dans le milieu militaire, en plus, c’est comme si j’étais en famille. » Car Yong-man Kwonh est un ancien légionnaire. Originaire de Corée du Sud, il arrive en France pour s’engager au titre de la Légion étrangère « à une époque où il y avait moins d’informations qu’aujourd’hui sur cette institution. On nous disait de venir en France, d’essayer et puis, si on n’y arrivait pas, de rentrer chez nous ». À Aubagne, il réussit les tests de sélection et signe un contrat d’engagement de cinq ans. Une rencontre providentielle avec le maître Rosenberg, lui-même peintre officiel de l’armée de Terre, fait germer en lui l’ambition de mettre son talent et son travail artistiques au service des armées. Un talent qu’il a aiguisé quelques années plus tôt au sein du prestigieux Hunter College de Manhattan, avant de rentrer en Corée du Sud et d’y devenir professeur de dessin. Lorsqu’il quitte la Légion étrangère, au terme de ses cinq années de contrat, les conseils du maître Rosenberg portent leurs fruits et Yong-man Kwonh intègre successivement les rangs des peintres de l’armée de Terre et de l’armée de l’Air et de l’Espace. Puis, en 2012, c’est au tour de la Marine de lui ouvrir les portes de son collège de peintres officiels.

De la couleur À la texture

Sa formation de base en dessin lui permet en effet de tout peindre : avions, voitures, paysages urbains. Mais il aime particulièrement les sujets maritimes. « Les bateaux de taille monumentale, je trouve ça magnifique ! Encore plus s’il y a des lumières et des reflets. » Adepte de la lumière artificielle, il la préfère à la lumière naturelle, trop pure à son goût pour pouvoir jouer avec les contrastes et les textures. « La lumière artificielle transforme les objets en véritables statues à peindre, il y a davantage de matière avec laquelle travailler. Je peux manipuler les couleurs, les formes, les ombrages, etc. Alors que, s’il y a un grand soleil, il n’y a plus moyen de manipuler quoi que ce soit car c’est une lumière assez pure. Les objets n’ont plus le même aspect. » Si c’est la lumière qui attire son œil d’artiste, le choix de ses sujets se fait également autour de l’ambiance qui se dégage de la scène qu’il observe. Il revient, par exemple, marqué de son séjour au Liban en 2019 avec l’armée de Terre : « C’est toujours mieux d’aller sur place. Là-bas, j’ai vraiment ressenti la tension qui pesait sur le pays ; cela est incomparable avec le simple fait de voir des photos ».

Un peintre À temps plein

Il participe également à un voyage des peintres officiels à Abou Dabi où il rencontre notamment le commandant d’un chasseur de mines tripartite (CMT) alors en opération. Mais ses déplacements sont limités, car il travaille aussi pour des galeries et ne peut s’autoriser de trop longues absences en raison d’échéances qui le contraignent souvent à composer en atelier plusieurs toiles à la fois. Ayant donc peu le temps de peindre sur le motif, il rapporte de ses déplacements des photos qu’il réagence pour créer une image bien à lui, issue des visuels et de son expérience personnelle. « Les éléments ainsi retravaillés sont plus intéressants. » Si Yong-man Kwon h s’efforce de réaliser des croquis au préalable, bien souvent, après avoir délimité le cadre sur sa toile, il peint directement : « Devant ma toile blanche, je construis l’image, je vois ce que cela va donner à peu près, et puis je commence à peindre ».

Un cœur d’armÉe

Cette composition à partir de plusieurs images est d’autant plus essentielle chez lui qu’elle transmet une interprétation personnelle des photos rapportées de ses immersions au sein des forces armées. « Lorsqu’un œil profane voit et peint une scène militaire, il ne sait pas toujours exactement ce qui se passe devant lui. Moi, quand je peins un soldat, je sais ce qu’il fait et pourquoi il le fait ; au-delà du visuel, je peux intégrer le sens du geste, l’esprit et l’intention du militaire. » S’il admet évidemment découvrir de nouvelles choses à chaque plongée au cœur des entraînements ou des opérations, il affirme retrouver toujours, quelle que soit l’armée, les esprits de camaraderie et de fidélité. Des valeurs qui ne font que renforcer son attachement pour les armées. Ces dernières occupent une place d’autant plus importante chez lui qu’elles sont en effet à l’origine de sa vie actuelle : « Il s’agit des racines de ma présence en France. C’est grâce à l’armée que j’ai obtenu la nationalité française et que j’ai pu m’installer ici. C’est mon point de départ. C’est pour cela que je garde le lien, même en tant que peintre, et que cela me fait autant plaisir. Je suis très heureux, en tant qu’étranger, de pouvoir vivre de mon métier de peintre en France. »

La 11F participe au Nato Tiger Meet en Allemagne

Publié le 31/05/2024

Un détachement de la Flottille 11F participera au Nato Tiger Meet 24 sur la base aérienne de Schleswig-Jagel (Allemagne) du 3 au 14 juin 2024.

Le Nato Tiger Meet permet d’accroître l’interopérabilité entre les nations, indispensable à la bonne réalisation des futures missions opérationnelles. Le succès des engagements extérieurs repose, en partie, sur la capacité à opérer ensemble et à s’intégrer rapidement dans une coalition.

L’aéronautique navale met tout en œuvre chaque année pour être au rendez-vous de cet exercice d’ampleur. La11F, doyenne des unités de chasse de l’aéronautique navale, est membre à part entière de la Nato Tiger Meet Associationqui regroupe les escadrons de l’OTAN ayant comme symbole un tigre.

Pour l’occasion, six Rafale Marine seront mis en place sur la base aérienne de Schleswig-Jagel dont un Rafale paré d’une livrée exclusivement conçue pour cette édition.

Le CTM de France-Sud fête 50 ans de transmissions

Publié le 31/05/2024

« D’outre-terre, transmettre sans faillir ». C’est par la devise commune aux quatre CTM que le CEMM a débuté la lecture de l’ordre du jour de la cérémonie, réaffirmant ainsi toute la place et l’importance du centre de transmissions au service de la dissuasion nucléaire, fondement de la stratégie de défense de la France.

La cérémonie a réuni de nombreuses autorités en interaction avec la Force océanique stratégique. Etaient rassemblé pour l’événement la Direction générale de l’armement (DGA), la Direction interarmées des réseaux d’infrastructures et des systèmes d’information (DIRISI), des délégations des autres centres de transmissions et l’équipage du CTM de France-Sud.

Ce jubilé a été l’occasion de rappeler à l’équipage du CTM l’importance de leur histoire, l’unicité de leurs compétences et le sens profond de leur mission.

Un peu d’histoire…

Le CTM de France-Sud, dont la construction fut décidée dans les années 1960, a été admis au service actif le 1er avril 1973 pour remplacer les installations de radio transmissions en haute fréquence (HF) de la Marine à Mers El-Kébir en Algérie. En 1994, l’ajout de la capacité de transmission en basse fréquence (Low frequency – LF) spécialise les capacités du CTM au profit des SNLE déployés.

Le CTM de France-Sud est complété de trois autres stations dont la mission est d’assurer en permanence, vers les sous-marins déployés, la capacité de transmission des ordres stratégiques et opérationnels des forces sous-marines.

Yong-Man Kwonh : Mettre l’armée en lumière

Publié le 01/10/2021

Réalistes, pleines de couleurs et de vie, les toiles de Yong-Man Kwonh sont aisément reconnaissables à l’indéfinissable précision de ses coups de pinceau. S’il compte parmi les membres de l’académie des peintres officiels de la Marine, il ne se restreint pas à un domaine. Très attaché au milieu des armées, il s’inspire souvent de ses frères d’armes dans ses compositions, mais ne dédaigne pas en effet les sujets ordinaires. Ce peintre polyvalent a accepté d’ouvrir les portes de son quotidien à Cols bleus.

Embarqué trois jours sur le Belem aux côtés des mousses, il tient à participer à la vie du bord mais trouve tout de même le temps de peindre pour qu’au retour à quai, chaque mousse reparte avec son petit portrait. « Peindre, c’est convivial, il faut que cela fasse plaisir aux gens, explique le peintre. Quand je suis dans le milieu militaire, en plus, c’est comme si j’étais en famille. » Car Yong-Man Kwonh est un ancien légionnaire. Originaire de Corée du Sud, il arrive en France pour s’engager au titre de la Légion étrangère « à une époque où il y avait moins d’informations qu’aujourd’hui sur cette institution. On nous disait de venir en France, d’essayer et puis, si on n’y arrivait pas, de rentrer chez nous ». À Aubagne, il réussit les tests de sélection et signe un contrat d’engagement de cinq ans. Une rencontre providentielle avec le maître Rosenberg, lui-même peintre officiel de l’armée de Terre, fait germer en lui l’ambition de mettre son talent et son travail artistiques au service des armées. Un talent qu’il a aiguisé quelques années plus tôt au sein du prestigieux Hunter College de Manhattan, avant de rentrer en Corée du Sud et d’y devenir professeur de dessin. Lorsqu’il quitte la Légion étrangère, au terme de ses cinq années de contrat, les conseils du maître Rosenberg portent leurs fruits et Yong-Man Kwonh intègre successivement les rangs des peintres de l’armée de Terre et de l’armée de l’Air et de l’Espace. Puis, en 2012, c’est au tour de la Marine de lui ouvrir les portes de son collège de peintres officiels.

De la couleur À la texture

Sa formation de base en dessin lui permet en effet de tout peindre : avions, voitures, paysages urbains. Mais il aime particulièrement les sujets maritimes. « Les bateaux de taille monumentale, je trouve ça magnifique ! Encore plus s’il y a des lumières et des reflets. » Adepte de la lumière artificielle, il la préfère à la lumière naturelle, trop pure à son goût pour pouvoir jouer avec les contrastes et les textures. « La lumière artificielle transforme les objets en véritables statues à peindre, il y a davantage de matière avec laquelle travailler. Je peux manipuler les couleurs, les formes, les ombrages, etc. Alors que, s’il y a un grand soleil, il n’y a plus moyen de manipuler quoi que ce soit car c’est une lumière assez pure. Les objets n’ont plus le même aspect. » Si c’est la lumière qui attire son œil d’artiste, le choix de ses sujets se fait également autour de l’ambiance qui se dégage de la scène qu’il observe. Il revient, par exemple, marqué de son séjour au Liban en 2019 avec l’armée de Terre : « C’est toujours mieux d’aller sur place. Là-bas, j’ai vraiment ressenti la tension qui pesait sur le pays ; cela est incomparable avec le simple fait de voir des photos ».

Un peintre À temps plein

Il participe également à un voyage des peintres officiels à Abou Dabi où il rencontre notamment le commandant d’un chasseur de mines tripartite (CMT) alors en opération. Mais ses déplacements sont limités, car il travaille aussi pour des galeries et ne peut s’autoriser de trop longues absences en raison d’échéances qui le contraignent souvent à composer en atelier plusieurs toiles à la fois. Ayant donc peu le temps de peindre sur le motif, il rapporte de ses déplacements des photos qu’il réagence pour créer une image bien à lui, issue des visuels et de son expérience personnelle. « Les éléments ainsi retravaillés sont plus intéressants. » Si Yong-Man Kwonh s’efforce de réaliser des croquis au préalable, bien souvent, après avoir délimité le cadre sur sa toile, il peint directement : « Devant ma toile blanche, je construis l’image, je vois ce que cela va donner à peu près, et puis je commence à peindre ».

Un cœur d’armÉe

Cette composition à partir de plusieurs images est d’autant plus essentielle chez lui qu’elle transmet une interprétation personnelle des photos rapportées de ses immersions au sein des forces armées. « Lorsqu’un œil profane voit et peint une scène militaire, il ne sait pas toujours exactement ce qui se passe devant lui. Moi, quand je peins un soldat, je sais ce qu’il fait et pourquoi il le fait ; au-delà du visuel, je peux intégrer le sens du geste, l’esprit et l’intention du militaire. » S’il admet évidemment découvrir de nouvelles choses à chaque plongée au cœur des entraînements ou des opérations, il affirme retrouver toujours, quelle que soit l’armée, les esprits de camaraderie et de fidélité. Des valeurs qui ne font que renforcer son attachement pour les armées. Ces dernières occupent une place d’autant plus importante chez lui qu’elles sont en effet à l’origine de sa vie actuelle : « Il s’agit des racines de ma présence en France. C’est grâce à l’armée que j’ai obtenu la nationalité française et que j’ai pu m’installer ici. C’est mon point de départ. C’est pour cela que je garde le lien, même en tant que peintre, et que cela me fait autant plaisir. Je suis très heureux, en tant qu’étranger, de pouvoir vivre de mon métier de peintre en France. »

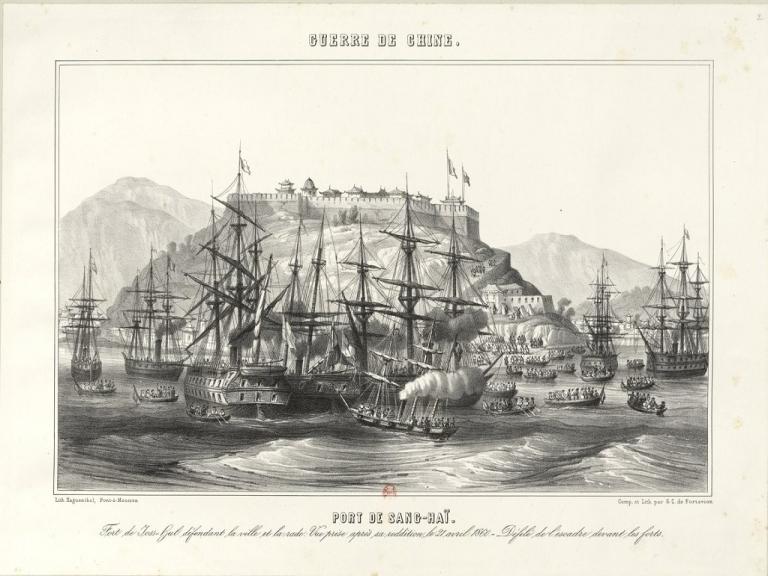

Second Empire : La Marine dans la seconde guerre de l’opium

Publié le 01/05/2022

Au XIXe siècle, la Chine traverse une crise sociale et économique qui affaiblit politiquement la dynastie Qing, ce qui attise les velléités expansionnistes des Occidentaux. Combinant pressions diplomatiques et opérations militaires, ces derniers veulent obliger la Chine à ouvrir son marché. La Marine, forgée par Napoléon III en instrument d’appui à sa politique étrangère, va alors jouer un rôle central dans les manœuvres françaises en Asie orientale. Depuis la fin de la première guerre de l’opium qui opposa la Chine à la Grande-Bretagne (1840-1842), le traité de Nankin garantit aux Anglais le libre commerce de l’opium et l’accès à cinq ports, dont Shanghai. Grâce à la concession territoriale du port de Hong Kong, les Anglais sont solidement implantés dans la région et la France, les États-Unis ou encore la Russie signent des accords similaires pour y renforcer leur présence.

LA CHINE, OBJET DE TOUTES LES CONVOITISES

Ces accords sont rapidement jugés insuffisants par les Occidentaux, qui veulent forcer la Chine à s’ouvrir davantage. En 1854, Français, Anglais et Américains demandent à négocier de nouveaux accords, mais se heurtent à une fin de non-recevoir. Pour arriver à leurs fins, les Français et les Anglais vont utiliser l’exécution du missionnaire français Auguste Chapdelaine dans la province du Guangxi (février 1856) et l’arraisonnement d’un navire anglais (l’Arrow) comme casus belli. Les Américains et les Russes se joignent à eux mais ne participeront pas, ou peu, aux opérations.

LA DIPLOMATIE DE LA CANONNIÈRE

En novembre 1856, le contre-amiral Rigault de Genouilly prend la tête des forces navales françaises d’Extrême-Orient, une division qui doit mener des opérations coup de poing pour faire plier la Chine. Le 28 décembre 1857, il prend d’assaut Canton avec la flotte anglaise. Il y reste jusqu’en mars 1858 avant de se diriger vers le nord avec son escadre, composée entre autres des frégates Nemesis et l’Audacieuse, des corvettes à vapeur Primauguet et Phlégéton, des transports la Durance et la Meurthe et des canonnières Mitraille, Fusée, Avalanche et Dragonne. Toujours avec les Anglais, il attaque le 20 mai les forts de Takou à l’embouchure de la rivière Pei-ho (aujourd’hui Hai He) pour ensuite remonter jusqu’à Tianjin. Face à ces démonstrations de force, les Chinois cèdent et signent le traité de Tianjin le 27 juin 1858, qui accorde l’ouverture de onze ports supplémentaires et l’établissement de missions diplomatiques à Pékin, jusque-là interdite aux Occidentaux. Alors que l’affaire paraissait entendue, les Chinois rechignent à faire appliquer le traité. La flotte qui transporte les ministres franco-britanniques se rendant à Pékin pour ratifier le traité est accueillie à coups de canon à l’embouchure de la Pei-ho, le 25 juin 1859.

Face à la résistance chinoise, Napoléon III décide d’envoyer un corps expéditionnaire, sous le commandement du général de division Cousin de Montauban, pour faire respecter le traité de Tianjin, obtenir des réparations et une concession territoriale afin que la France puisse avoir « son » Hong Kong. En décembre 1859, une flotte de 65 navires quitte la France sous le commandement du vice-amiral Charner. Elle transporte 5 590 soldats d’infanteries, 1 200 artilleurs et 311 militaires du génie. Après avoir fait escale à Singapour, la flotte française se regroupe avec celle de la Royal Navy à Hong Kong avant de prendre la direction de Shanghai, choisie pour être le quartier général du corps expéditionnaire. À la fin du mois d’avril, la flotte prend la direction du nord pour rallier la pointe de Tché-Fou (aujourd’hui Yantai) à l’entrée du golfe de Pé-Tché-Li (Bohai).

Des troupes y débarquent pour en faire un camp de base intermédiaire. Le 25 juillet, la flotte franco-anglaise quitte Tché-Fou pour rejoindre l’embouchure de la Pei-ho. Près de 200 navires vont y mouiller pour préparer le débarquement des troupes qui doivent marcher sur Tianjin. Les premiers détachements débarquent le 1er août à Peh-Tang, au nord de la rive gauche de la Pei-ho. Ils prennent le contrôle de forts et de villages côtiers afin de faciliter le débarquement du corps expéditionnaire, qui a lieu le 14 août. Les forts de Takou (qui ont été réarmés après les opérations de 1858) et leur artillerie redoutable sont enlevés le 21 août après de féroces combats soutenus par les canons de la flotte. La route de Tianjin est ouverte. Avec le soutien de la Marine, qui utilise des canonnières et des embarcations locales pour transporter troupes et ravitaillement, le corps expéditionnaire remonte la Pei-ho et atteint Tianjin le 31 août ; elle sera prise le 2 septembre. Après l’échec d’une première tentative de négociation, les troupes franco-anglaises marchent sur Pékin, qu’elles rejoignent le 26 septembre. Le « palais d’été » de l’empereur qui a fui la ville est incendié. Les Chinois, acculés, n’ont d’autre choix que de revenir à la table des négociations. La convention de Pékin, qui met fin aux hostilités, est signée le 24 octobre. La Chine devra appliquer le traité de Tianjin, mais aussi payer des indemnités de réparation, légaliser le commerce de l’opium, réduire ses droits de douane ou encore ouvrir la circulation du Yang-Tsé-Kiang aux Occidentaux.

UNE PRÉSENCE NAVALE FRANÇAISE RENFORCÉE

« Dans cette expédition de Chine, la Marine a bravé toutes les difficultés d’une traversée longue et dangereuse, toutes les fatigues d’un travail incessant, tous les périls de l’action avec un sang-froid, une énergie et une bravoure dignes de tous les éloges. »*

Pour mener à bien cette expédition, la flotte française a assuré le ravitaillement du corps expéditionnaire, en plus de lui fournir un appui opérationnel décisif. Entre l’automne 1859 et l’été 1860, près de 3,6 millions de rations et 100 000 tonnes de charbon sont acheminés en Chine. Une fois les hostilités terminées, la flotte réembarque l’ensemble des troupes pour la métropole tandis qu’une escadre, placée sous les ordres du vice-amiral Charner, fait route vers Saïgon (l’actuelle Hô Chi Minh-Ville). Elle doit y porter secours à l’unité d’infanterie de Marine assiégée dans la ville, conquise en février 1859 par le contre-amiral Rigault, et reconstituer la station navale d’Indochine. Si la France n’a pas obtenu de concession territoriale en Chine, la station navale de Saïgon, dite des mers de Chine et dont les navires opèrent vers Shanghai et Yokohama, assure désormais une présence française permanente dans la zone.

La victoire vient de la mer : 1917, année charnière

Publié le 01/04/2017

Année de la bascule stratégique et de l’entrée en guerre des États-Unis, 1917 constitue le tournant de la Première Guerre mondiale. C’est de la mer que viendra la solution à l’enlisement du conflit à terre. Engagée dans la guerre sous-marine à outrance, la Marine s’adapte à la fois au plan stratégique et tactique (mise en place des convois, création de l’aviation de patrouille maritime…). Elle innove également en inventant l’hydrophone et de nouveaux armements anti-sous-marins, et en développant l’usage de la télégraphie sans fil. Elle se réorganise enfin profondément et durablement. Retour sur cette année décisive pour la victoire.

Vers la guerre sous-marine à outrance

Les Alliés au bord de l’asphyxie

En 1917, le conflit à terre s’enlise et rien ne semble avancer. Les tentatives de percées de 1915 ont été vaines, il en va de même des offensives de masse, de la bataille de Verdun ou encore de la Somme. L’Allemagne semble aux yeux des Alliés infatigable. Et, après Verdun, l’état-major allemand et l’amirauté comprennent vite que la percée décisive ne pourra pas avoir lieu sur le front de l’ouest. Le 9 janvier 1917, le Kaiser Guillaume II ordonne de « commencer le 1er février la guerre sous-marine sans restriction avec la plus grande énergie ». L’Europe entre en état de blocus maritime.

Forcer la victoire

Pour les Alliés, la mer est vitale. Elle permet par exemple le ravitaillement de la France (et a fortiori de la Marine) en charbon. Ses régions minières lui sont inaccessibles depuis 1914, en raison de l’occupation allemande. De son côté, le Kaiser le sait, son pays ne pourra pas tenir très longtemps. Il lui faut mener une guerre courte sans quoi l’Allemagne risquerait de s’épuiser. Le calcul est simple : elle va devoir couler assez de bâtiments pour que les Britanniques, faute de ravitaillement, soient obligés de demander un armistice. Et cela doit être fait avant que l’entrée en guerre inévitable des États-Unis, dont les bâtiments seront pris pour cible, ne fasse sentir ses effets sur le continent.

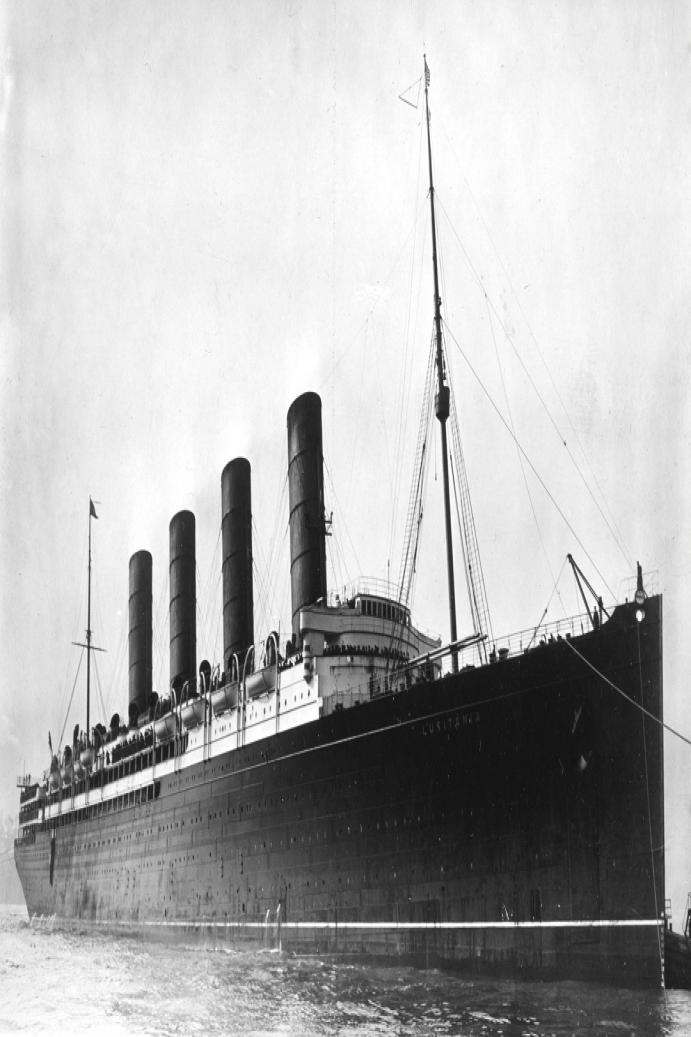

Ce n’est pas la première fois que le pays se lance dans une campagne de guerre sous-marine. En 1915 déjà, ce type d’offensive est alors perçu comme l’unique solution pour desserrer l’étau du blocus franco-britannique. Cependant, cette campagne est rapidement interrompue dès lors que les neutres, États-Unis au premier rang, s’indignent, notamment à la suite des torpillages du Lusitania (le 7 mai) et de l’Arabic (le 19 août). En 1917, le théâtre de la guerre sous-marine change, passant de la Méditerranée à l’Atlantique pour y faire des ravages.

Une adaptation salvatrice

Beaucoup de choses ont changé depuis 1915. La flotte sous-marine allemande compte à présent 128 sous-marins disséminés au fond de toutes les mers européennes. Ses U-boote sont de véritables monstres, entre 850 et 1 000 tonneaux, une vitesse de 16 nœuds en surface et 8 en plongée, et une autonomie de 7 000 milles nautiques. Tout se passe sous la mer, de la défense côtière à l’attaque de navires, en passant par le mouillage des mines. L’objectif est d’arriver à couler 600 000 tonnes par mois, en attaquant sans préavis, au mépris des lois internationales. Le spectre de la première campagne hante encore les marines de l’Entente, qui identifient rapidement la menace et s’organisent en conséquence. La France bénéficie à présent, grâce au contre-amiral Lacaze, d’une réorganisation de son dispositif de lutte anti-sous-marine. La Méditerranée orientale est scindée en deux commandements autonomes : la division des patrouilles de Provence, au nord, et celle d’Algérie-Tunisie, au sud. Le pic des pertes causées par les U-boote atteint son paroxysme en avril 1917, avec plus de 250 000 tonneaux de jauge brute coulés en Méditerranée.

Le système des routes patrouillées montre alors ses limites, et ces dernières sont pointées du doigt, notamment par le capitaine de corvette Castex et de nombreux officiers aussi bien Français que Britanniques. La Conférence interalliée de Corfou (28 avril au 1er mai 1917) signe la fin définitive de l’utilisation des patrouilles en Méditerranée, qui seront remplacées par la formation de convois.

À l’école de navigation sous-marine

Début 1916, la guerre sous-marine à outrance se précise et le nombre de sous-marins allemands ne cesse de croître. Pour contrer la menace et permettre aux équipages sous-mariniers des relèves par des marins déjà formés, l’École d’application sous-marine est créée en septembre de la même année. Implantée à Toulon, elle dispense une formation essentiellement pratique : à bord de sous-marins dédiés à l’enseignement mais aussi de bâtiments de surface. Les marins de toutes spécialités y reçoivent une instruction d’ensemble sur la connaissance du sous-marin, de ses installations et de la manœuvre en plongée. D’une durée de 50 jours, la formation doit permettre à chaque élève de prendre part aux opérations et d’assurer la relève d’équipages fortement mis à contribution en ce début d’année 1917.

La création de l’École d’application sous-marine marque une prise de conscience liée à la nécessité d’intervenir face à la guerre sous-marine menée par les Allemands. Aujourd’hui encore, la formation dispensée à l’école s’appuie sur les principes suivants : connaissance des installations, maîtrise de la sécurité plongée et mise en œuvre du système de combat.

Lusitania : le torpillage de trop

« AVIS – Aux voyageurs qui ont l’intention de traverser l’Atlantique, il est rappelé que l’état de guerre existe entre l’Allemagne et ses alliés, d’une part, la Grande-Bretagne et les siens, de l’autre, que la zone de guerre englobe les eaux entourant les îles britanniques, que, conformément à l’avertissement donné par le gouvernement impérial allemand, les navires battant pavillon de la Grande-Bretagne ou de ses alliés s’exposent à être détruits dans ces eaux, donc que les voyageurs qui empruntent ces navires le font à leurs risques et périls. Ambassade impériale allemande. Washington, 22 avril 1915. » Trois ans seulement après le Titanic, la Grande-Bretagne voit disparaître un nouveau paquebot géant, le Lusitania. De 32 000 tonneaux, 240 mètres de long, pouvant transporter jusqu’à 3 000 personnes, le navire mis en service en 1907 brille par sa rapidité sur la ligne Liverpool – New York. Un simple navire rempli de passagers civils, les Allemands n’oseraient tout de même pas ? Tout partait pourtant bien le 1er mai 1915, alors que le Lusitania quitte New York avec à son bord 1 959 personnes dont de nombreux Américains et plusieurs personnalités. Si la menace de l’avis publié par l’ambassade impériale allemande hante encore les passagers, elle est vite oubliée. Le Lusitania se rapproche de l’Irlande le 6 mai. À l’approche des côtes, le commandant William Thomas Turner prend des mesures de sécurité : un message radio indique la présence de sous-marins allemands. Mais le 7 mai, tout bascule. Aux abords de la côte irlandaise, l’U-20 termine de se recharger en surface et se prépare à rentrer en Allemagne après une campagne de torpillage réussie. Scrutant la surface au périscope, le LV Walter Schwieger aperçoit soudain le gros paquebot qui fait route dans sa direction. La torpille part et frappe les chaufferies 1 et 2, provoquant une terrible explosion. Le Lusitania s’incline sur tribord mais poursuit son avancée, un SOS est lancé, mais il est déjà trop tard. Vingt minutes après avoir été torpillé, le navire pique du nez et sombre. Seuls 761 survivants ont pu être recueillis. Ce drame provoquera un déferlement de haine dans la presse. Les Allemands se défendront en affirmant que le Lusitania était en fait un navire de guerre déguisé (il convoyait des munitions en contrebande). Les États-Unis, profondément indignés, ne tarderont pas à entrer en guerre et à rejoindre les Alliés.

Les États-Unis en guerre : Un défi logistique et opérationnel

Après le torpillage du Lusitania le 7 mai 1915, une campagne de la presse britannique provoque une importante vague d’indignation aux États-Unis. Un autre torpillage, celui du Sussex le 24 mars 1916, pousse le Président Wilson à envisager de faire entrer les États-Unis dans la guerre. Mais la décision n’est véritablement prise que le 2 avril 1917 lorsqu’il demande au Congrès l’autorisation de déclarer la guerre à l’Allemagne à la suite de l’affaire du télégramme(1). Il l’obtient le 6 et entre effectivement en guerre le 11 avril. À cette date, l’armée américaine ne compte que 200 000 hommes en armes. C’est pourquoi, le 8 mai suivant, le Congrès vote une nouvelle loi créant un service militaire obligatoire. Le Président Wilson promet alors que dès le mois de juin une division américaine sera prête pour arriver sur le sol français.

Tous les ports de la Manche étant réservés aux relations entre la France et la Grande-Bretagne, il apparaît logique de faire arriver les troupes américaines dans l’un des ports de l’Atlantique et de créer, pour les acheminer jusqu’au front, tout un réseau de communications qui n’existe pas. Le 21 juin, Saint-Nazaire est choisi par le général Pershing pour devenir le quartier général de la base américaine n°1 en France. Mais, si les ports de Basse-Loire s’avèrent parfaitement adaptés pour la réception du matériel américain, il n’en est pas de même pour accueillir les transports de troupes, au fort tirant d’eau. À partir du 12 novembre 1917, 800 000 soldats américains débarquent directement à Brest et 1 000 000 transitent par Liverpool avant de toucher le sol français.

PARFAITE COORDINATION

À leur entrée en guerre, les États-Unis confient leur flotte à l’amiral W. B. Fletcher et dépêchent à Londres, en tant que commandant des forces navales en Europe, l’amiral W. S. Sims. Puis lorsque les premiers convois commencent à traverser l’Atlantique, l’amiral H. B. Wilson leur est adjoint pour commander en France. Celui-ci doit alors collaborer avec l’amiral Moreau, préfet maritime à Brest et directeur général de la 2e région maritime, et l’amiral Schwerer, commandant supérieur des patrouilles de l’Atlantique et de la Manche. Pour que la coordination entre eux soit la plus étroite possible, les trois amiraux installent leurs états-majors respectifs dans un même immeuble à Brest. La parfaite coordination entre les responsables de l’acheminement des soldats américains permet de suppléer le manque cruel de moyens auxquels ils doivent faire face. Car dans les faits, ils n’ont pas plus de deux petits escorteurs (chalutiers compris) pour chaque convoi qu’ils doivent protéger. Ils réussissent malgré cela à faire échec aux sous-marins ennemis pourtant nombreux.

Le principe de l’arrivée des troupes américaines en France est synthétisé dans une note du 12 novembre 1917 : l’escorte à travers l’Atlantique «est assurée par des destroyers américains ou anglais ne faisant pas partie des forces navales basées sur Brest. Notre rôle doit (…) consister à protéger ces convois par un « patrouillage » intensif de nos avions et de nos dirigeables allant croiser au large au-devant de ces convois. Ce genre de protection étant efficace, il y a intérêt à ce que les convois n’arrivent pas avant le jour dans la zone côtière. Nous savons en effet que les torpillages de nuit sont fréquents et faciles ; et pendant la nuit nous ne pouvons exercer aucune protection ».

(1) Le 16 janvier 1917, le secrétaire d’État allemand aux Affaires étrangères adresse un télégramme secret à son homologue mexicain lui faisant part de l’intention de son pays de reprendre la guerre sous-marine dans le conflit qui l’oppose à la France et au Royaume-Uni. Il propose une alliance au Mexique avec, à la clé, en cas de victoire, l’annexion du Sud des États-Unis. Le télégramme est intercepté par la Marine britannique et transmis au Président américain qui le fait publier dans la presse le 1er mars. Le scandale pousse l’opinion américaine, jusque-là neutraliste, dans la guerre aux côtés des Alliés.

Pleine interopérabilité franco-américaine

Le contre-amiral français commandant supérieur des patrouilles de l’océan et de la Manche a la responsabilité de l’utilisation générale des forces de patrouilles opérant dans la zone placée sous son commandement.

Auprès de lui, le contre-amiral commandant les patrouilles américaines a la charge et la responsabilité particulière de la protection des convois de transports de troupes américaines arrivant sur les côtes de France et des convois de transports américains partant de Saint-Nazaire ou de toute autre base américaine établie sur la côte ouest de la France.

Chaque fois que l’amiral américain commandant les patrouilles américaines le juge possible, les bâtiments disponibles prêtent leur concours à toutes missions exigeant des bâtiments rapides et bien armés. Les patrouilleurs américains non rapides sont employés conjointement avec les patrouilleurs français à la protection des convois côtiers et aux dragages. Si le nombre des bâtiments américains disponibles est suffisant pour en détacher en patrouilles sur les côtes ou au large, le commandant américain en informe le commandant français et s’entend avec lui pour fixer les zones à patrouiller

1917-1919 : Brest à l’heure américaine

À l’entrée en guerre des États-Unis, le port de Brest se révèle impropre à recevoir l’importante logistique nécessaire aux millions de soldats américains dont l’engagement en Europe est programmé, faute d’installations portuaires suffisantes.

La rade de Brest offre cependant un plan d’eau propice aux opérations de transports de troupes, le débarquement depuis des unités de fort tonnage se faisant au moyen de petites embarcations. Elle bénéfice de conditions très favorables : grande profondeur, accès quelles que soient les marées, protection des vents dominants. Dès lors, la base section No. 5 de l’American Expeditionary Force devient la principale porte d’entrée des troupes américaines en Europe. Entre mai et décembre 1918, elle accueille ainsi huit escales du Leviathan, plus grand paquebot au monde reconverti pour le transport de 14 000 hommes ! À lui seul, il achemine 110 591 soldats US sur un total de près de 800 000. Pour héberger ces hommes, les États-Unis créent un camp capable d’accueillir 80 000 soldats. La paix venue, l’activité perdure avec le rapatriement de plus d’un million de soldats. À côté de cette activité, les Américains implantent des unités opérationnelles : destroyers assurant la protection des convois, hydravions et ballons luttant contre la menace sous-marine. La présence d’une telle quantité de soldats US n’est pas sans conséquence pour la ville. Des centaines de Français vivent ainsi de l’activité économique liée à leur présence, puis de la revente de matériels après la guerre.

Le 27 décembre 1917, l’USS Pocahontas voit débarquer James Reese Europe, chef d’orchestre réputé outre-Atlantique, à la tête d’une formation de musiciens noirs. Résonnent alors les premiers airs de jazz en Europe. La population, notamment les enfants, découvre aussi le basket ou le base-ball.

Dans les années 30, l’American Battle Monuments Commission choisit Brest pour y ériger un mémorial commémorant l’engagement des États-Unis sur mer lors de la guerre. Détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, il sera reconstruit à l’identique après-guerre et demeure aujourd’hui le témoin de la Brest « américaine ».

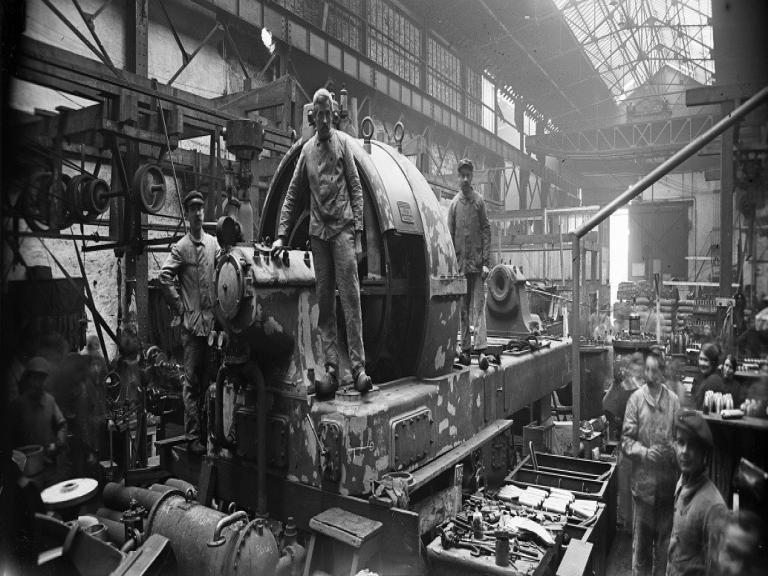

Science et marine : L’innovation au service de la victoire

Août 1914, les premiers coups de canon de la Grande Guerre sont échangés entre les défenses côtières de Bône et le croiseur allemand Goeben : la Première Guerre mondiale s’ouvre par une opération maritime. À cette date, la Marine française est la cinquième du monde. Bien qu’en retard dans la constitution d’une flotte de cuirassés modernes ou dreadnoughts, elle reste pionnière dans la troisième dimension. Son premier sous-marin, le Gymnote, est lancé en 1887 et elle aligne en 1914 une flotte de 50 sous-marins contre 24 pour l’Allemagne. L’aviation maritime, apparue en 1910, est placée en 1912 sous le commandement du CF Louis Fatou.

Les années 1915 et 1916 sont marquées par des opérations navales à l’issue incertaine : l’échec du débarquement des Dardanelles et le choc indécis de la bataille du Jutland, qui paralyse la flotte allemande dans ses bases. Soumise au blocus allié, elle lance en 1917 la guerre sous-marine à outrance. Confrontée à la destruction croissante des navires qui assurent son ravitaillement, l’Entente doit s’adapter. Sous la pression du Parlement, la Marine crée en juin 1917 la Direction générale de la guerre sous-marine (DGGSM), qui met en œuvre des stratégies aussi novatrices – l’aviation contre les sous-marins – qu’archaïques, mais tout aussi efficaces, comme l’adoption des convois utilisés au XVIIIe siècle lors de la guerre des Antilles.

Les politiques, au premier rang desquels Paul Painlevé, encouragent l’innovation avec l’aide de scientifiques de renom. Paul Langevin crée à Toulon le Laboratoire de la guerre sous-marine (LGSM). Jean Perrin (prix Nobel de physique en 1926) et le CV Walser y développent la détection par hydrophones, tandis que Langevin invente, avec l’ingénieur Florisson, la détection par ultrasons, ancêtre de l’Asdic. La DGGSM et les commissions d’études pratiques (CEP) de la Marine mettent en place de nouveaux moyens de lutte, tels les grenades anti-sous-marines Guiraud, l’armement militaire des bâtiments de commerce ou le camouflage des navires sous l’égide du peintre de la Marine Pierre Gatier.

La course à l’innovation

Après la guerre, conscient de l’importance de la recherche scientifique pour conserver l’avance technologique qui a permis la victoire, l’état-major crée la Direction de la recherche scientifique (EMGRS) et le Centre d’études de Toulon (CET), successeur du LGSM, pérennisant ainsi la coopération entre Marine, science et industrie au service de l’innovation. Le CET coordonne les CEP et poursuit les recherches sur le sondage et la détection sous-marine, la télécommande des torpilles, avions et navires (ancêtres des drones actuels), les télécommunications (contre le brouillage), l’automatisation de la conduite du tir (ancêtre de l’ordinateur), l’optique (périscopes et projecteurs) ou les gyrocompas et traceurs de route. Ce centre d’innovation civilo-militaire vit son apogée sous le cabinet Painlevé, lorsque le mathématicien Émile Borel est nommé ministre de la Marine en 1925. À la fin des années 20, les directions de l’artillerie navale et des constructions navales, inquiètes des réussites du CET, tentent en effet de le marginaliser. La présence des scientifiques civils est remise en cause sous le prétexte d’une incompréhension des besoins militaires et de prétendus risques sur le secret de la Défense nationale. Les moyens financiers et humains du CET sont diminués et l’EMGRS disparaît au début des années 30. Les CEP reprennent leur autonomie et le CET se réduit à un laboratoire de soutien, affaiblissant la recherche française par rapport à ses homologues allemande, britannique et américaine.

La reprise en main des militaires est achevée en 1940 lorsque le CET disparaît et que son laboratoire, dirigé depuis 1920 par l’acousticien François Canac, est rattaché au nouveau CNRS, sous le nom de Laboratoire de mécanique et d’acoustique de Marseille (LMA), toujours actif. En 1971, les CEP sont fusionnées dans le Centre d’études pratiques du matériel naval (CEPMAN), dissout en 1992.

Un commissaire « As » dans la première guerre du ciel

Encore élève à l’École du commissariat de la Marine en 1914, Fernand Hederer est mobilisé dès le début du conflit dans l’artillerie. Devenu observateur aérien, puis pilote de chasse en septembre 1917, Hederer prend en février 1918 le commandement de l’escadrille de chasse SPAD 285, nomination exceptionnelle pour un jeune commissaire de 3e classe.

La guerre lui permet de côtoyer des « As » de l’aviation, notamment Coli, Guynemer, Fonck et Navarre. Hederer reçoit plusieurs citations, la Croix de guerre avec trois palmes et trois étoiles, ainsi que la Légion d’honneur en 1917. Toutes les citations obtenues mettent en relief les qualités de l’homme, son courage, son énergie, son mépris du danger et ses qualités de chef. Hederer a également rapporté de la guerre un éclat d’obus dans l’avant-bras droit, un pied à moitié gelé lors d’un vol où il n’avait échappé aux avions ennemis qu’en montant le plus haut possible. Mais il est une blessure qui ne s’est pas cicatrisée : la mort au combat en moins d’un an des vingt pilotes de son escadrille. Résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, Fernand Hederer fera par la suite une brillante carrière au service de l’État, puis de l’industrie aéronautique. Il donnera son nom à la promotion 2008 de l’École des officiers du commissariat de la Marine.

Contrer les zeppelins

Né à Lorient en 1885, Yves Le Prieur réfléchit au cours de la Grande Guerre à un système d’arme permettant de contrer les incursions de Zeppelin qui jusqu’alors bombardaient les lignes sans riposte efficace. Il invente ainsi des fusées sur avions. Longues de 50 cm et munies d’une baguette de 2 m, les fusées incendiaires (amorcées électriquement) sont placées dans des tubes fixés aux mâts de l’avion. Après une démonstration réussie du pilote Joseph-Henri Guinet en présence du Président Raymond Poincaré, en 1916, les avions Farman et Caudron seront les premiers à être équipés de ce système.

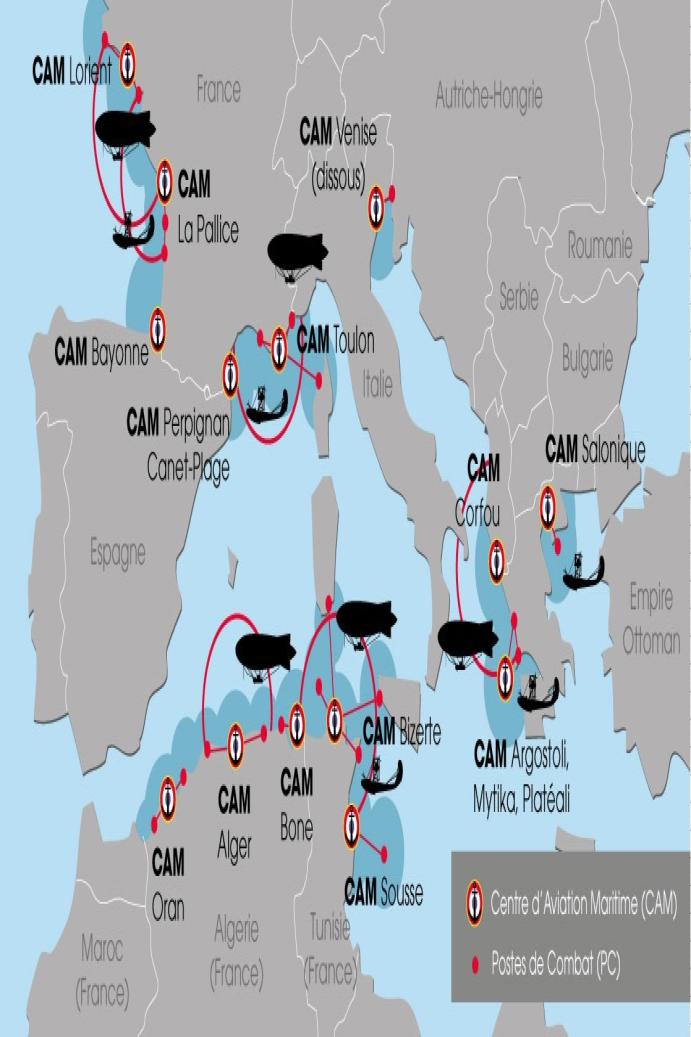

Patrouille maritime : La guerre vue du ciel

Jusqu’à la veille de la déclaration de guerre d’août 1914, l’aviation maritime créée en 1910 est de taille encore très modeste, comptant 26 pilotes et 14 hydravions. L’aéronautique maritime se développe considérablement dans le cadre de la lutte anti-sous-marine, à partir de 1917. Les sous-marins allemands rôdent et représentent pour la France et ses alliés une menace de taille. En juin, la Direction générale de la guerre sous-marine (DGGSM) est créée. Tous les moyens navals et aériens concourant à la lutte contre les sous-marins ennemis y sont subordonnés.

Au même moment, le trafic maritime marchand s’organise en convois, facilitant ainsi la protection rapprochée des navires par hydravions et dirigeables. Pour que ce système soit efficace, de nombreux centres d’hydravions, de dirigeables et de ballons captifs sont installés le long des côtes en France, en Afrique du Nord, en Grèce et même au Portugal. Outre le Campinas, plusieurs bâtiments sont temporairement utilisés comme porte-avions, notamment le Nord, le Pas-de-Calais et le Rouen, qui opèrent en Manche et mer du Nord en 1916. Puis en 1917 la Normandie, à partir de Bizerte, et la Dorade depuis Casablanca.

L’entrée en guerre des États-Unis aux côtés des Alliés permet un renforcement de ce dispositif. Le premier détachement aéronaval américain, « 1st Aero Detachment », traverse l’Atlantique en deux groupes qui débarquent respectivement à Pauillac (7 juin 1917) et Saint-Nazaire (8 juin 1917). Le but est de créer au deuxième semestre quatre centres d’hydravions sur les côtes françaises à Dunkerque, au Croisic, à Saint-Trojan (île d’Oléron) et à Moutchic, sur l’étang de Lacanau. Ils seront chargés de protéger les convois américains arrivant à Saint-Nazaire et doteront ainsi les Alliés, avant mai 1918, d’une douzaine de centre d’hydravions sur la côte atlantique, deux centres de dirigeables et plusieurs centres de ballons captifs.

En attendant la fabrication aux États-Unis des hydravions Curtiss, la France accepte de fournir des hydravions et des dirigeables. Ainsi, 143 hydravions et 7 dirigeables ont été cédés. Le premier contingent de pilotes et d’élèves-pilotes est d’abord envoyéà l’École de l’armée à Tours, puis est dirigé sur Hourtin et enfin Saint-Raphaël pour le cours sur hydravion.

UNE MÉCANIQUE PRÉCISE

Du matin au soir, plusieurs sections de deux hydravions mènent des patrouilles pour localiser les éventuels sous-marins de leur zone. Pendant ce temps, un service d’alerte de deux ou trois aéronefs, à terre depuis le CAM (Centre d’aviation maritime), se tient prêt à partir en cas de réception d’une alerte au sous-marin par TSF ou téléphone. Dès juin, les pilotes débutent l’escorte des convois.

Le jour J, une section se rend à un point de rendez-vous défini à l’avance. Une fois le convoi en vue, une mécanique bien précise se lance, envoyant les hydravions en avant pour ouvrir la route tout en gardant les bâtiments à l’œil. S’en suit un va-et-vient entre la formation de navires et l’avant pour garder un contact constant en cas de détection d’un sous-marin afin de pouvoir lancer le « allô », une alerte générale appelant en renfort toutes les forces à disposition aussi bien depuis la mer que les airs. En cas d’attaque, un hydravion désarmé reste tout de même une arme puisqu’il permet de suivre un submersible, indiquant ainsi aux bâtiments du convoi sa position, leur permettant de faire feu.

À la fin de la guerre, l’aéronautique maritime aligne près de 700 hydravions de types FBA, Donnet-Denhaut ou encore Tellier, sans compter plusieurs centaines d’autres en réserve. Au total, l’aviation maritime aura reçu près de 3 000 appareils de 1910 à 1918, répartis dans 36 centres comportant des postes de combat annexes.

Ballons dirigeables

Au 1er janvier 1917, la Marine dispose de 6 dirigeables. Quatre vedettes et deux escorteurs, destinés à remplir deux catégories de missions durant la Grande Guerre. Les vedettes, plus petites (2 000 à 4 000 m3) partent à la recherche des champs de mines, patrouillent dans les chenaux d’accès, surveillent les barrages et arraisonnent. Leur mobilité et leur facilité d’emploi sont essentielles puisqu’elles rendent plus aisée l’observation des sous-marins et la liaison avec les navires de surface équipés de bombes anti-sous-marines.

Pour les escorteurs (4 000 à 15 000 m3), la priorité est l’accompagnement et la protection des convois contre les sous-marins allemands. Avec une altitude toujours inférieure à 500 mètres, les escorteurs doivent voler autour du convoi pour ne pas que ce dernier soit repéré par l’ennemi. Muni de bombes contre sous-marins, l’attaque doit se faire au plus court et en liaison avec les navires de surface munis d’appareils d’écoute, le but étant d’empêcher le submersible de faire tête.

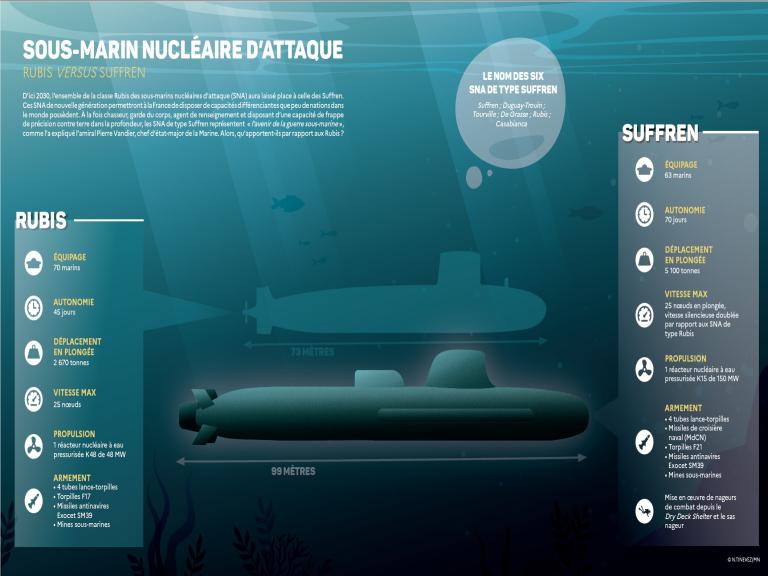

Le sous-marin nucléaire d'attaque de classe Suffren

Le sous-marin de classe Suffren donne à la France des capacités de rupture que peu de nations possèdent (missiles de croisière naval et mise en œuvre de nageurs de combat). Il est à la fois un chasseur, un garde du corps et un agent de renseignement. Véritables instruments de puissance, endurants et discrets, leurs missions sont variées : soutien à la dissuasion, escorte d’unités précieuses (porte-avions en particulier), recueil discret de renseignement, lutte sous-marine et lutte antinavires.

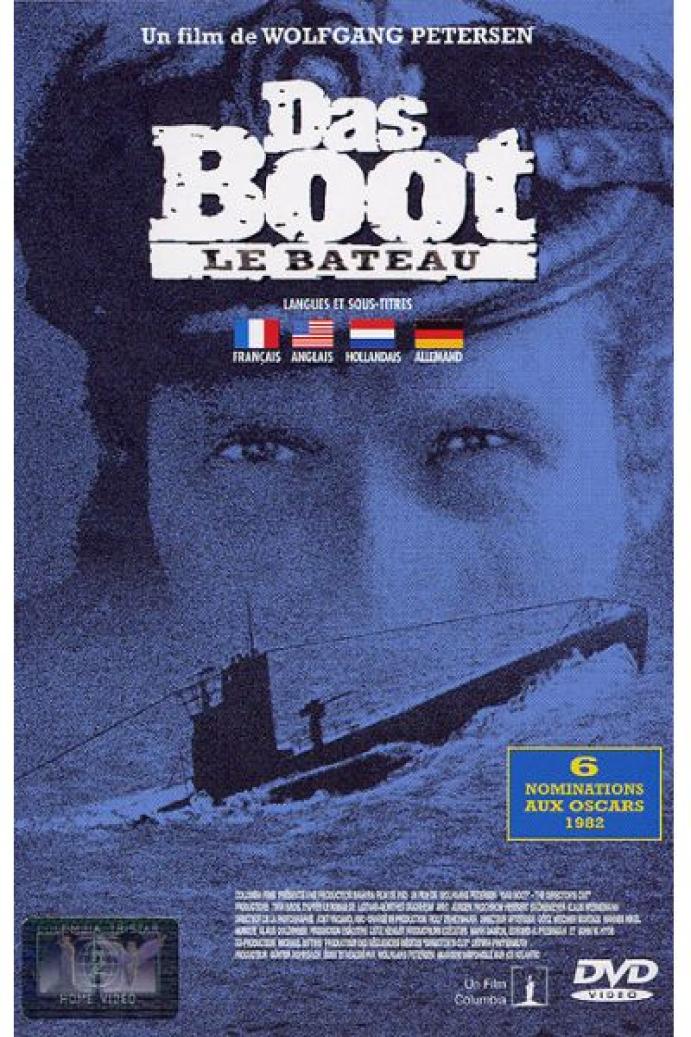

DAS BOOT : Les derniers secrets d’un carton du cinéma

Publié le 03/03/2022

En ligne depuis quelques semaines, la plateforme ImagesDéfense a ouvert à la consultation une partie des archives audiovisuelles du ministère des Armées. Parmi les négatifs endormis de la marine de guerre allemande, un documentaliste de l’Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPAD) a justement fait une découverte surprenante : des clichés uniques, datés de 1941 et à l’origine d’un des plus grands succès de l’histoire du cinéma de guerre, Das Boot. Automne 1941. Quelque part en Atlantique. L’U-96 file bon train en surface, le nez dans la plume pour sa septième patrouille. Poussé par ses diesels, le sous-marin laboure les lames qui lui dessinent une moustache d’écume. Perché sur son poste d’observation, le Kaleu – contraction familière du grade de Kapitänleutnant – affiche une mine sombre sur un port altier. Du haut de sa trentaine, il fait déjà partie de la vieille garde de la sous-marinade allemande. En retrait, un correspondant de guerre du nom de Lothar-Günther Buchheim, traits juvéniles dans une vareuse de lieutenant, embarque pour la première fois sur un sous-marin. Le jeune Buchheim ignore tout des sous-mariniers et de leurs usages. Une fois en immersion, le reporter découvre un univers magnétique et cruel. La guerre s’achève. Libéré de son uniforme, Buchheim ouvre une galerie d’art en Allemagne. Mais en 1973, l’ex-lieutenant exhume ses souvenirs de guerre dans un roman inspiré de faits réels, Das Boot. Quelques années plus tard, le cinéma allemand adapte à l’écran les aventures de l’équipage du U-96. Le livre devient un film au succès mondial acclamé par la critique pour son réalisme. Les souvenirs du reporter Buchheim ont fait du U-96 le bateau noir le plus connu de l’histoire du cinéma de guerre.

Un miroir en miettes

Le contrechamp de cette histoire sommeille dans les archives de la Wehrmacht. Dans les casemates du fort d’Ivry, l’ECPAD conserve depuis 1947 une collection unique de films et de clichés réalisés par les reporters militaires allemands. Une prise de guerre de l’armée américaine, cédée à la France au lendemain de la victoire. « Je travaille à sortir de l’oubli des dizaines de milliers de photos du fonds allemand, explique Nicolas Ferard, documentaliste à l’ECPAD. Certaines photos que j’ai découvertes ont été réalisées par Buchheim lui-même quelques jours avant son embarquement sur le célèbre U-96. D’autres le montrent au contraire au retour de la mission qui lui a inspiré le roman. » Mais ces fragments d’archives sont un miroir en miettes : « La plupart des images du fonds allemand ne possèdent ni noms ni légendes, souligne Nicolas Ferard. Aussi, je documente les images grâce aux journaux de marche des unités, conservés pour certains aux archives américaines de la NARA (The National Archives and Records Administration, à Washington). Mais c’est parfois insuffisant. Mon travail d’investigation s’apparente alors à une véritable enquête policière qui peut prendre des années. Chaque image a une histoire. Pour la reconstituer, il faut chercher des indices dans le contexte de l’époque ».

Les Loups Gris chassent en meute

Lorsque la guerre éclate, Buchheim est fraîchement diplômé de l’Académie des Beaux-Arts de Dresde. Le jeune lieutenant découvre le conflit sous le statut d’officier spécialiste au sein des compagnies de propagande, les Propaganda Kompanien (PK). « La plupart des reportages des PK traitent seulement du fait militaire. La politique et les activités du parti nazi ne sont pas de leur ressort, renseigne Nicolas Ferard, également auteur d’un ouvrage sur les PK1. Les dignitaires du régime ont tiré profit du talent de ces jeunes cinéastes et photographes enrôlés : la propagande épargne le sang. » Et le Reich a justement besoin de héros. Parce qu’ils sortent du bouillonnement des océans, les jeunes commandants de U-Boot séduisent autant qu’ils intriguent. Les Loups Gris ont gagné leur surnom et leur réputation en chassant en meute les convois de ravitaillement alliés. Les capitaines de tous les bâtiments les redoutent ; les récits de leurs combats navals contribuent à nourrir leur légende. La figure romanesque du guerrier des profondeurs devient une source d’inspiration pour la fabrique de la geste officielle. « Un reportage en sous-marin est le graal de tout reporter. Fasciné par cet univers sans doute, et aussi pour en tirer une certaine notoriété, Buchheim s’est porté volontaire pour embarquer sur le U-96 », complète Luc Braeuer, auteur prolifique d’une dizaine d’ouvrages sur les U-Boots2.

La guerre sous un autre angle

Selon Luc Braeuer, « les reportages de Buchheim détenus par l’ECPAD représentent un double intérêt : testimonial d’abord et puis un second lié celui-làà la popularité de Buchheim ». Une popularité capricieuse : avec un don pour le dessin et la peinture, Buchheim devient à la fois artiste et collectionneur d’art dans l’Allemagne d’après-guerre. Mais dans les années 1980, le succès de Das Boot a sorti de l’anonymat l’ex-militaire qui vouait désormais sa vie à l’art. Près de Munich, un musée veille jalousement sur le patrimoine de l’artiste défunt. « Le musée Buchheim possède lui aussi certaines photographies de guerre, poursuit Nicolas Ferard. Car le reporter avait un autre secret : il emportait en mission deux appareils de marque Leica fournis par la marine et un troisième appareil, clandestin celui-là. Les deux premiers boîtiers servent la propagande. Le troisième appareil porte souvent un autre regard sur la guerre. C’est en cela que l’œuvre photographique de Buchheim offre une approche originale pour les historiens. »

La guerre sous un autre angle, c’est sans doute l’une des raisons du succès du film Das Boot. Au plus fort du conflit, il y a peu de volontaires pour endurer les privations de la vie de sous-mariniers. Loin de l’esthétique nazie, Das Boot montre cette autre réalité. Dans la production à succès, les fauves sont devenus une proie, celle des torpilleurs et de leurs redoutables grenades sous-marines. Devant l’objectif de la caméra, des marins loqueteux sont au supplice dans les limbes de leur tanière crasseuse. Et de fait, sur les 40 000 sous-mariniers allemands, 29 000 ne reviendront jamais. Das blaue Meer3, comme le dit la chanson, est le plus souvent la sépulture de ces marins qui partent en campagne en riant tandis que leurs chants sont les plus tristes du répertoire militaire.

L’Indian Navy : puissance et dilemmes

Publié le 03/05/2021

L’Inde est un acteur maritime incontournable. Face aux nombreux défis qu’elle doit relever, elle cherche à nouer des partenariats à la fois avec les nations occidentales et les nations riveraines de l’océan Indien ; au premier rang desquelles se trouve la France, qui se classe dans les deux à la fois. En 2006, l’Inde dévoile une nouvelle stratégie maritime et annonce vouloir disposer en 2030 de 200 unités de surface et sous-marins, pour permettre à l’Indian Navy de couvrir l’ensemble des opérations maritimes, de la patrouille à la guerre conventionnelle, tout en disposant d’une dissuasion nucléaire. Dotée du Viraat (désarmé en 2017), elle acquiert l’ancien porte-avions russe Gorshkov livré en 2013 et rebaptisé Vikramaditya. Simultanément, l’Inde lance un programme national de porte-avions et le Vikrant est mis sur cale en février 2009 à Cochin. Autre projet phare lancé en 1999 : New Delhi décide la construction de 24 sous-marins d’attaque d’ici 2030, dont 6 via le projet Kalvari/Scorpène mené avec la France. Après une première unité opérationnelle en décembre 2017, la troisième a été officiellement admise au service actif le 10 mars 2021. Pour améliorer sa connaissance de l’océan qui l’entoure et contrôler ses approches où opèrent quotidiennement 300 000 navires de pêche, l’Inde doit disposer, en temps réel, d’une image claire de la situation maritime. Depuis 2014, l’Information management and analysis center collecte et fusionne les informations maritimes disponibles. À cette structure nationale est accolée une structure régionale et internationale, créée en décembre 2018, l’IFC-IOR, au sein de laquelle un officier français est inséré depuis décembre 2019. Pour accroître le volume d’informations disponibles, un réseau de radars est disposé le long des côtes indiennes mais aussi dans certains États partenaires de la région, lui permettant ainsi de renforcer son influence.

Une diplomatie active pour déborder du continent

L’Inde dispose d’îles stratégiquement situées dans l’océan Indien, comme Andaman-et-Nicobar, à 60 nautiques du détroit de Malacca, ou l’archipel du Lakshadweep à 220 nautiques à l’ouest de Cochin. Par ailleurs, New Delhi a noué des liens privilégiés avec de nombreux États de l’océan Indien, notamment insulaires (Seychelles, Maurice, Maldives...). Ces derniers bénéficient d’une attention particulière ainsi que de dons de matériels militaires (avions, patrouilleurs). Si le projet de construction d’une base navale sur l’île seychelloise d’Assomption est au point mort, l’Inde participe depuis 2015 au développement de l’île mauricienne d’Agaléga, en renforçant ses infrastructures portuaires et aéroportuaires. Ces travaux, confiés à une entreprise indienne, sont pressentis pour offrir un accès privilégié à l’Indian Navy.

Au-delà de la politique menée auprès des États de l’océan Indien, l’Inde s’est rapprochée de l’ensemble des États présents dans la zone, notamment occidentaux, autour des valeurs communes : démocratie, respect du droit international et de la liberté de navigation. En 2018, elle signe ainsi avec la France un accord logistique facilitant l’accès de l’Indian Navy aux installations militaires de La Réunion et de Djibouti. Dans une région dépourvue de mécanisme permanent de sécurité maritime, New Delhi lance en 2008 l’Indian Ocean Naval Symposium (IONS) et la marine indienne participe à de nombreux exercices de haut niveau avec les principales marines mondiales : Varuna avec la France, Malabar au sein du QUAD (États-Unis, Japon, Australie), Konkan avec la Royal Navy...

La marine indienne : les dilemmes de la puissance

Ces réels succès ne doivent pas occulter une réalité plus complexe. Les ambitieux objectifs fixés il y a quinze ans ne devraient être atteints qu’à 60 % en raison notamment des difficultés que ceux-ci représentent pour son industrie qui bénéficie toutefois systématiquement de transferts de savoir-faire négociés. Simultanément, Pékin a réalisé une spectaculaire percée maritime en mêlant le projet commercial des nouvelles routes de la soie à une importante construction navale militaire. Le réseau chinois de ports et terminaux en océan Indien est souvent comparé à un « collier de perles ». Ressentant cette pression nouvelle, New Delhi doit gérer simultanément plusieurs dilemmes.

État continental, l’Inde doit répondre à des besoins en développement considérables. L’effort en faveur de la Marine, qui ne saurait se faire au détriment des autres armées, ne pourra être maintenu que s’il contribue à la croissance nationale. Or, si le programme gouvernemental Make in India permet de développer une base industrielle et technologique de défense, il est peu compatible avec un schéma rapide d’équipement. Autre dilemme, bien que l’Inde craigne que le « collier de perles » chinois ne l’étrangle, elle ne souhaite pas remettre en cause l’équilibre fragile de ses relations politiques (frontières avec le Tibet) et économiques avec Pékin. En surgit un autre dilemme : fidèle au non-alignement, l’Inde a toujours été frileuse face aux alliances, privilégiant des partenariats informels ou les relations bilatérales.

Une relation stratégique privilégiée avec la France

La France, qui va prendre la tête de l’IONS en 2021, entretient avec l’Inde une relation stratégique de confiance. Au-delà des échanges commerciaux, les deux pays partagent le même océan, où résident plus d’un million de Français, et disposent d’une longue tradition humanitaire et culturelle. Pour New Delhi, l’importance accordée par Paris à ses collectivitées d’outre-mer, les investissements qu’elle y réalise et leurs structures politiques décentralisées font de la France un État de l’océan Indien à part entière. La France dispose donc de nombreuses cartes politiques et capacitaires pour, via son action bilatérale ou multilatérale dans la zone, porter une présidence d’IONS qui contribue à la stabilité de la région.