Méditerranée - Les plongeurs démineurs français et espagnols impliqués dans la sécurité maritime européenne

Publié le 29/05/2024

Du 23 au 28 mai 2024, Les militaires du groupe de plongeurs démineurs (GPD) Méditerranée embarqués à bord de leur bâtiment base de plongeurs démineurs (BBPD) Pluton se sont entraînés avec leurs homologues espagnols à l’occasion de l’exercice MARSEC 24.

Organisé par l’Armada Espanola (Marine Royale espagnole), cet exercice comportait un volet de protection des infrastructures sous-marines de l’Union européenne. Dans ce cadre, la France et l’Espagne ont déployé des plongeurs au large de la cité antique de Carthagène.

Le détachement du GPD Méditerranée et le BBPD Pluton ont ainsi participéaux différents exercices, de l’intervention sur pipeline sous-marin à la plongée au casque.

Enfin, les représentants du Service Européen pour l’Action Extérieure (SEAE) se sont vues présenter les capacités françaises engagées dans l‘exercice en matière de maîtrise des fonds marins.

Pour sa première édition européenne, MARSEC 24a permis de tester et d’améliorer la connaissance mutuelle entre les plongeurs français et espagnols. Ce type d’exercice conjoint consolide l’interopérabilité des forces des deux nations pour assurer la sécurité des espaces marins stratégiques.

Le Dixmude intègre le groupe amphibie italien

Publié le 30/05/2024

Le groupe amphibie articulé autour du porte-hélicoptères amphibie (PHA) Dixmude, d’un groupe tactique embarqué du 1erRégiment étranger de cavalerie (REC), d’un sous groupement aéromobile (SGAM) de l’armée de Terre, d’un détachement de la Flottille amphibie et d’une section de fusiliers marins a participé à l’exercice franco-italien Polaris / Mare Aperto 24.1 du 13 au 24 mai 2024.

Pour cet exercice, le Dixmudea intégré un Task Group amphibie italien pendant plusieurs jours, apportant des capacités significatives de projection de forces au parti bleu sous commandement italien. Au sud de la Sardaigne, deux opérations amphibies conjointes franco-italiennes ont éprouvé l’ensemble des capacités du PHA, dans un environnement de crise puis de combat de haute intensité, face aux initiatives débridées du parti rouge. Ces manœuvres ont confirmé les savoir-faire de nos marins et de nos soldats. Elles ont permis d’atteindre un solide degré d’interopérabilité avec le partenaire italien, en planification comme en conduite, en mer et à terre. Les bâtiments amphibies ont synchronisé les manœuvres de débarquement, par la mer et par les airs, pour permettre aux légionnaires du 1er REC et aux San Marco italiens de combattre de façon coordonnée et simultanée à terre, après une ouverture de plage par l’équipe de reconnaissance de plage française sous protection des fusiliers marins du bataillon de fusiliers marins (BFM) Détroyat.

En marge des opérations amphibies, le parti bleu a fait face à de nombreuses attaques dans le champ cybernétique. Ainsi, le volet cyberdéfense de l’exercice a atteint un degré inédit avec le déploiement d’un groupe d’intervention cyber (GIC) depuis le Dixmude vers un bâtiment italien. A bord du PHA, un entraîneur du centre support cyberdéfense (CS CYBER) éprouvait quant à lui les réactions de l’équipage face à tout le spectre des évènements cyber.

Enfin, l’exercice a mobilisé l’ensemble des services et des secteurs du bord sur les plans techniques et logistiques pour faire face aux avaries subies, réelles ou simulées. A terre, dans le cadre d’Ursa Minor, les services de soutien et les industriels regroupés en plateau au sein du Service soutien de la flotte (SSF) étaient pleinement engagés pour apporter une expertise technique, poser des diagnostics et proposer des solutions logistiques avec un très haut niveau de réactivité.

Pour l’équipage « élargi » du Dixmude, Mare Aperto – Polaris 24 a été une entraînement riche d’enseignements tactiques et techniques, dans la continuité du stage de remise à niveau opérationnel (RANO) mené au printemps 2024.

Déjà 100 ravitaillements à la mer pour le Jacques Chevallier

Publié le 28/05/2024

Le 24 mai 2024 à 23h, le bâtiment ravitailleur de forces (BRF) Jacques Chevallier, a réalisé son 100ème ravitaillement à la mer (RAM) avec la frégate de défense aérienne (FDA) Chevalier Paul, depuis sa mise à flot. Déjà au printemps 2023, c’était le Chevalier Paul qui accueillait le Jacques Chevallier pour son premier RAM en Méditerranée.

Quelques chiffres :

- 21 RAM pendant son déploiement longue durée (DLD) ;

- 41 RAM lors de la mission Akila avec le groupe aéronaval ;

- 11 164 m3 de F76 et 3531 m3 de F44 délivrés ;

- 244 palettes transférées ;

- 20 types de bâtiments ravitaillés dont 4 porte-avions et 4 porte-hélicoptères différents ;

- 10 nations ravitaillées.

Cet exploit s’inscrit dans l’histoire du BRF Jacques Chevallierdont la première ligne s’est écrite en mai 2021 aux chantiers de Saint-Nazaire. Il prouve la ténacité des marins pour qui ces manœuvres nécessitent une réelle cohésion entre les différents postes : aires de RAM, PC Cargaison et passerelle. Un tel chiffre représente l’expertise et la fluidité acquises petit à petit par les équipes.

Pour subvenir aux besoins de nos escortes et de nos partenaires stratégiques, les RAM peuvent s’enchaîner : cinq en une journée, couvrant de larges amplitudes horaire de jour comme de nuit, en simple, double ou trois postes simultanés. L’amélioration est continue pour atteindre un rythme toujours plus opérationnel. RAM en silence radio complet, RAM sous menace ASM ou aérienne....

Ce 100ème RAM est ainsi dédié à l’enseigne de vaisseau de 1ère classe Arnaud, chef de service Flotteur qui fêtait son anniversaire le 24 mai et au maître principal Sabri, pour sa dernière manœuvre à bord du Chevalier Paul.

Le bâtiment ravitailleur de forces (BRF) est une unité clé et stratégique dans le soutien de la flotte car il permet aux bâtiments de tenir loin et longtemps en mer : transfert de carburant, vivres, pièces de rechange et munitions dans des zones de conflit de haute intensité. Il a pour mission principale de soutenir le groupe aéronaval et est doté de systèmes d’auto-défense robustes qui garantissent son autonomie opérationnelle.

Changement climatique : innover, protéger, s'adapter

Publié le 29/05/2024

Boussole de la survie planétaire, l’évolution des océans est conditionnée par le changement climatique et les impacts de l’action humaine. Armée des mers et acteur de la surveillance, de la préservation et de la protection des océans, la Marine doit faire face à deux défis majeurs : réduire ses impacts sur l’environnement et s’adapter aux conséquences du changement climatique. En jeu : la conservation de sa capacité opérationnelle. Explications.

Au-delà du respect de la réglementation nationale et internationale, la Marine s’est dotée d’un plan d’action de protection de l’environnement marin (PAPEM) spécifique. Ce dernier décline plusieurs axes de travail, comme la conception des navires, la limitation des émissions dans les ports, la gestion des déchets ou encore l’optimisation de la consommation énergétique.

Mieux CONTRÔLER l’empreinte ÉNERGÉTIQUE

Les bâtiments de guerre modernes sont caractérisés par une mobilité et une puissance accrues, ainsi que par une augmentation des équipements numériques dont les installations nécessitent d’être refroidies. En conséquence, les besoins énergétiques des nouvelles unités de la Marine augmentent. Pour concilier cet impératif opérationnel avec une diminution de l’impact sur l’environnement, les nouveaux programmes de navires suivent les principes de l’écoconception. L’empreinte environnementale du navire est prise en compte, de sa conception à son démantèlement en passant par son exploitation. C’est le cas des 21 navires actuellement en projet ou en construction (patrouilleurs outre-mer, frégates de défense et d’intervention et patrouilleurs océaniques) mais également pour les huit frégates multimissions (FREMM) qui parcourent déjà les mers. Sur ces dernières, afin de diminuer la consommation d’hydrocarbures, la Marine a privilégié une propulsion hybride (diesel-électrique). En dessous de 15 nœuds, elles utilisent une propulsion électrique ; au-dessus, une turbine à gaz.

Cette solution leur permet d’être pleinement opérationnelles tout en consommant 20 % de carburant en moins que la classe de navires qu’elles ont remplacée. Les navires disposent également d’un système expérimental qui compacte les déchets à bord, limitant ainsi les arrêts à quai. Des choix similaires ont été opérés sur des navires plus petits comme les chalands multimissions (CMM).

Principalement utilisés dans les ports et rades et parfois à proximité de zones habitées, ces chalands1 bénéficient d’une propulsion hybride. Lorsqu’ils transitent, le moteur thermique recharge la batterie, ce qui leur permet d’effectuer leurs travaux en propulsion électrique. Avantage : lors d’une plongée, il n’y a plus d’émission de gaz d’échappement ni de bruit susceptibles de gêner les plongeurs.

Navires en fin de vie

Les navires qui doivent aujourd’hui être déconstruits font l’objet d’un processus contrôlé de bout en bout afin de s’assurer que la démarche s’inscrit bien dans la politique écoresponsable dans laquelle la Marine s’est engagée. Dès le désarmement, l’inventaire des matières potentiellement dangereuses (hydrocarbures, amiante...) est effectué. L’industriel peut ainsi réaliser en toute sécurité les travaux de dépollution, le traitement des déchets et la valorisation des matériaux recyclables.

Les nouvelles constructions anticipent aujourd’hui, dès la conception, le démantèlement des équipements. Cela permet de garantir des systèmes évolutifs, d’améliorer la valorisation des matériaux et de réduire le coût du démantèlement.

S’adapter pour durer

La prospective est aussi essentielle pour permettre à la Marine de mieux s’adapter aux impacts du changement climatique et prévenir les conséquences sur ses infrastructures, ses bâtiments, ses opérations et ses équipages.

Rencontre avec Alexandre Taithe, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique.

COLS BLEUS : Quelles sont les conséquences prévisibles du dérèglement climatiques sur les missions de la Marine ?

Alexandre Taithe : La Marine est historiquement un acteur de l’action de l’État en mer (AEM). Mais en raison des conséquences du dérèglement climatique et de son exposition sur les différents océans, les sollicitations en matière d’assistance vont augmenter. Cette éventualité est intégrée par d’autres marines (États-Unis, Australie...). Ce dérèglement est aussi source de fragilisation de toute forme de sécurité, favorisant le risque d’intervenir dans des contextes de crises sociales, politiques, voire indirectement de conflits. En matière de protection, de sécurité en mer et de souveraineté, la Marine va être confrontée à une hausse des opérations de lutte contre la pêche illicite et les trafics dans les zones économiques exclusives (ZEE).

C. B. : Qu’en est-il des infrastructures, des bâtiments et des marins ?

A. T. : Appuis essentiels de la Marine, les bases navales sont exposées à la montée des eaux et à des événements climatiques de plus en plus intenses et fréquents, combinant différents aléas et risques. Il est donc crucial que tout ce qui est constitutif d’une capacité (hommes, matériels, munitions...) soit le plus protégé possible. De plus, l’accès à l’eau et à l’électricité, surtout s’il relève d’acteurs extérieurs, est à garantir afin de ne pas compromettre les missions assurées ou soutenues par une base. Quelles que soient les conditions météorologiques ou climatiques, les fonctions essentielles (commandement, renseignement, zones de vie, santé, zones techniques, protection et engagement) doivent être préservées.

Enfin, la question de la dégradation des performances des bâtiments (bateaux, avions, hélicoptères, sous-marins...) et des systèmes embarqués se pose dans des zones où les températures extrêmes deviennent la norme. Où l’évolution de la géopolitique nous conduit à intervenir : Méditerranée, océan Indien et Indo-Pacifique, Atlantique du Nord-Est, voire Arctique. En effet, la température de l’eau et/ou de l’air a des conséquences sur le refroidissement des systèmes, la motorisation et la propulsion, la production d’électricité et d’eau à bord, le fonctionnement de certains systèmes d’armes, et donc sur les performances globales des capacités. Elles affectent aussi les conditions de vie et de travail des marins.

C. B. : Comment anticiper pour être opérationnel de façon durable ?

A. T. : L’approche doit être globale – environnementale, énergétique, juridique, scientifique... –avec l’aide d’experts et en lien avec les marins. Dans un programme d’armement et d’architecture navale et aéronavale, l’un des défis est d’anticiper les conditions d’environnement à 30 ou 40 ans pour conserver durablement un excellent niveau de performance. D’autre part, il faut réussir à traduire concrètement ces considérations et évolutions climatiques dans la conception des bâtiments et des systèmes, sachant que les normes en application pour le développement de nouvelles capacités représentent près de 17 000 documents techniques de différente portée.

Nous sommes aussi face à des contradictions, entre la réduction effective des émissions de gaz à effets de serre et de nouvelles technologies embarquées de plus en plus nombreuses et consommatrices d’énergie. La connaissance et le contrôle de l’empreinte énergétique des nouvelles capacités constituent également un défi pour les prochaines décennies. Les industriels, les acteurs publics et de la société civile ont une très forte pression (lois, normes, devoir de vigilance, opinion publique) qui touchera également les Armées. Les conditions de circulation et d’accueil des bâtiments dans les ports étrangers vont aussi évoluer. Intégrer tous ces éléments est l’une des conditions d’avenir de l’opérationnel.

Remise de fanion et prise de commandement de la FRS « Formation » au fort Lamalgue

Publié le 30/05/2024

Le 29 mai 2024, le vice-amiral d’escadre (VAE) Eric Janicot, directeur du personnel de la Marine (DPM) a présidé, au fort Lamalgue à Toulon, la cérémonie de remise du fanion de la DPM « Lamalgue ». Dans le même temps il a fait reconnaître le capitaine de frégate de réserve Pierre Trapu comme premier commandant de la Flottille de réserve spécialisée (FRS) « Formation ».

Dans le cadre de la loi de programmation militaire 2024-2030 qui conduira à un doublement des effectifs de la réserve au sein des armées dans les années à venir, la Marine a procédé en 2023 à la création de onze flottilles de réserve maritime (FRM) et de trois flottilles de réserve spécialisées (FRS) dont la FRS « Formation », implantée au Fort Lamalgue.

Commandées par des réservistes expérimentés, ces nouvelles unités ont pour vocation d’appuyer les unités d'active en fournissant des personnels en complément pour des missions bien définies, mais aussi de constituer un réservoir de force mobilisable.

Placée sous l’autorité de la sous-direction « génération des compétences » de la DPM, la FRS « Formation » a pour mission de développer l’emploi de réservistes issus du monde civil ou anciens marins pour exercer des missions de formation au sein des écoles de la Marine.

Ces réservistes contribuent ainsi à l’enseignement des marins dans les domaines techniques (électricité, mécanique navale, nucléaire, numérique, cyber, informatique…) mais aussi dans des matières académiques (mathématiques, français, anglais ou sport).

La FRS « Formation » contribue ainsi au recrutement, mais assure également l’administration, le suivi et l’orientation d’emploi de ces réservistes.

Depuis sa création, elle a déjà recruté plus de 100 réservistes pour nos écoles et poursuit sa montée en puissance.

Un peu d’histoire…

Le fanion qui a été remis à l’occasion de la cérémonie symbolise l’attachement et la fierté des marins, militaires ou civils, à servir au sein de leur unité. Composé d’éléments figuratifs et spécifiques liés à l’histoire ou à la mission de la DPM « Lamalgue », cette symbolique repose principalement sur la porte monumentale du fort du même nom, par filiation des symboliques d’unités précédemment implantées sur le fort depuis 1947. Deux plumes, évoquant le travail d’administration, d’archivage et de ressources humaines au cœur des missions de la DPM, encadrent cette porte. Les armoiries de la ville de Toulon rappellent la ville d’implantation du site. Le tout s’inscrit sur une ancre de marine et sa chaîne, mémoire également du passé carcéral joué par le fort de 1792 à 1923 (prisonniers de guerre, de droits communs, bagnards, politiques …), celui-ci étant aux mains de la Marine depuis 1938/1939.

A propos de…

Créées en 2023 et structurées autour de réservistes opérationnels expérimentés, les Flottilles de réserve maritimes (FRM) et les Flottilles de réserve spécialisées (FRS) accueillent des réservistes employés dans des domaines variés au sein de toutes les formations de la Marine, mais aussi dans des domaines experts tels que le numérique/cyber, la formation et la logistique/maintien en condition opérationnelle de la flotte. A l’horizon 2030, plus de 3500 réservistes serviront au sein de ces flottilles. Leur nombre devrait être augmenté par la suite pour couvrir l’ensemble des besoins de la Marine dans l’hexagone et outre-mer.

Recrutement et volontariat : https://www.lamarinerecrute.fr/metiers-et-formations/vivre-une-premiere-experience/etre-marin-de-reserve

LA ROUTE DES ÉPICES : De la pharmacie à l’assiette

Publié le 01/07/2022

Gingembre, safran, cannelle, poivre, noix de muscade, clou de girofle... Autrefois rares et précieuses, les épices sont devenues si courantes aujourd’hui que leur poids dans l’histoire du grand commerce mondial et des échanges maritimes est presque tombé dans l’oubli. Pourtant, avec le sel, l’or, l’argent, l’étain et le cuivre, ces produits, principalement originaires du sous-continent indien, de Chine, d’Asie du Sud-Est ou des « îles aux épices » (Moluques et Banda), ont fait et défait des empires. Achetées, vendues et revendues tout au long de complexes routes transcontinentales entre l’Afrique, l’Asie et l’Europe, les épices ont littéralement changé la face du monde. Parmi les plus convoitées, le poivre fut sans doute celle qui influença le plus l’économie internationale. Au point que son cours très volatil a probablement à la fois entraîné la chute du système monétaire romain et l’essor de la république de Venise, et pesé sur l’écriture du traité de Tordesillas qui, en 1494, a partagé le monde entre les royaumes d’Espagne et du Portugal.

Une route MILLÉNAIRE

Dès l’époque hellénistique (323-33 av. J.-C.), la route de l’encens qui relie déjà par voie terrestre l’Égypte à la Mésopotamie et à l’Inde connaît une croissance extraordinaire avec la découverte des vents de mousson. Dès lors, le commerce des épices par la mer devient, avec la route de la soie, le second trait d’union entre les mondes gréco-romain, indien et chinois. Au début de l’ère chrétienne, la myrrhe et l’oliban, cadeaux des rois mages à l’enfant Jésus, figurent en tête des marchandises les plus prisées avec le poivre des Moluques, le girofle, la noix de muscade et le bois de santal. Mais, avec la chute de l’Empire romain (476) et l’expansion progressive de l’islam, le centre de gravité de ce négoce se déplace peu à peu vers l’Orient et l’océan Indien, qui devient le carrefour principal des échanges entre l’Asie du Sud, l’archipel malais et les grands marchés arabo-musulmans et chinois. Séchées, broyées, concassées ou moulues, entassées par ballots, en vrac ou en sac, les épices transitent alors principalement par le golfe Persique et la mer Rouge, avant de rejoindre les étals des marchands méditerranéens qui les revendent au détail.

Grâce à leur valeur élevée par rapport à leur faible volume et à leurs propriétés gustatives et olfactives auxquelles on prête souvent des pouvoirs quasi magiques, certains négociants réalisent alors des profits qui n’ont rien à envier à ceux des traders d’aujourd’hui. À l’époque médiévale, l’Europe, qui achète à prix d’or ces marchandises dont elle ignore souvent l’origine, se contente de jouer un rôle mineur dans leur commerce. Remèdes miracles pour traiter et prévenir les maladies, signes de réussite sociale, subtiles dans la cuisine et d’une haute valeur symbolique et mystique, les épices sont aussi brûlées comme encens pour les sacrements ou distillées dans des parfums et des onguents. Entourées de mystère, elles fascinent, et les riches marchands, prêts à tout pour garder secrète leur origine, brouillent souvent les pistes en inventant des histoires imaginaires. Ils assurent par exemple que le girofle est la fleur, la muscade le fruit et la cannelle l’écorce d’une seule et même plante.

MAINMISE EUROPÉENNE

En 1453, la chute de Constantinople bouleverse considérablement ce commerce, dont le centre de gravité change une nouvelle fois. En prenant le contrôle des voies terrestres empruntées par les caravanes arabes depuis la Chine et l’Inde, les Ottomans modifient la carte des échanges en Méditerranée. Mais le contournement de l’Afrique par le cap de Bonne-Espérance puis la découverte du Nouveau Monde, rebat les cartes en Atlantique. La route des épices est désormais contrôlée à l’Est par les Arabes et au Sud par les Portugais. Mais peu à peu, l’Asie lointaine se rapproche et, lassée de passer par de multiples intermédiaires, l’Europe réclame sa part. À partir du XVIe siècle, commence ainsi une longue période de domination de l’Orient par le Portugal d’abord, puis par les Pays-Bas, l’Angleterre et la France qui confient à leurs compagnies des Indes respectives la tâche immense de faire main basse sur ce commerce et de réguler les échanges internationaux. Cette quête est l’un des moteurs de l’expansion européenne et ouvre la route aux premiers empires coloniaux.

Les premières expéditions françaises commencent au début du XVIIe siècle, grâce à une poignée d’armateurs malouins et vitréens. Fondée en 1604 par Henri IV, la Compagnie française des Indes orientales ne prend toutefois véritablement son essor qu’en 1664, sous l’impulsion de Colbert avec l’ouverture des comptoirs en Inde, à Pondichéry et Chandernagor, ainsi que sur l’île Bourbon (La Réunion) et l’île de France (Maurice). Sur cette dernière, le Lyonnais Pierre Poivre (1719-1786) parvient à acclimater poivriers, canneliers, girofliers et muscadiers. Une révolution qui marque la fin d’une époque. Car, contre toute attente, l’intérêt pour les épices baisse assez brusquement à mesure que le public découvre de nouvelles denrées venues des Amériques, comme le sucre, le café, le tabac, la vanille ou le cacao. Alors qu’au Moyen Âge et à la Renaissance on aimait les arômes puissants, les goûts forts et les sauces particulièrement riches à base de cannelle, de gingembre, de clous de girofle, de muscade et de poivre, ces épices tirent leur révérence à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. Au XVIIIe siècle, elles ont définitivement perdu leur importance pour l’économie mondiale et ne sont plus qu’un produit alimentaire parmi d’autres.

INVITATION AU VOYAGE

« Mais quel produit ! » lance en souriant Pierre Gagnaire, célèbre chef étoilé et capitaine de frégate de réserve citoyenne. « D’une manière générale, explique-t-il, les épices ouvrent à nos sens des espaces extraordinaires. Ce sont des substances extraordinaires ! Mais il faut les manier avec précaution, et ne pas s’en servir pour masquer ou dénaturer une préparation. Choisies avec soin, elles libèrent le maximum de leurs valeurs gustatives et peuvent sublimer des plats assez banals, comme le gingembre dans un pot-au-feu, la vanille avec des coquilles Saint-Jacques ou le cumin frais avec des fruits. Le monde des épices est un monde changeant. Dernièrement, le poivre du Sichuan était très en vogue. Aujourd’hui, on trouve un peu partout du sansho, du curcuma, de la maniguette, du sumac, de la nigelle ou du macis, cette cosse de la muscade très appréciée à l’époque médiévale.En fait, poursuit Pierre Gagnaire, chaque épice a sa couleur et sa palette aromatique. Et quand je m’attache à l’une d’elles, je cherche à créer un plat qui la met au centre. Épicer donne tout de suite une autre dimension. Les épices permettent aussi de voyager dans sa tête. Comme le disait le grand poète René Char, “À tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s’asseoir”. Je trouve que ces mots prennent particulièrement leurs sens, si l’on se place du point de vue des marins embarqués. La cuisine, et particulièrement celle du bord, joue un rôle fondamental. Elle rassemble, revigore, apporte de la joie et marque l’écoulement du temps. Je crois que, pour le marin, le repas est bien plus qu’un simple moment où l’on reprend des forces. Si je devais cuisiner à bord du Charles de Gaulle, par exemple, je pense que je préparerais un curry d’agneau avec un riz citronnelle. Un plat où, justement, les épices jouent un grand rôle et invitent à la fois au dépaysement et au retour en soi. Un moment de plaisir qui donne tout son sens au métier de cuisinier que j’ai choisi d’exercer. »

URSULA PACAUD-MEINDL : « Les sous-mariniers me voyaient comme l’un des leurs »

Publié le 30/05/2024

Après avoir fêté ses 100 ans le 15 mars, Ursula Pacaud-Meindl revient pour Cols bleus sur sa riche carrière au service de la Marine nationale, et plus particulièrement sur son rôle d’ingénieur au sein du laboratoire acoustique de la Direction des constructions et armes navales (DCAN) de Toulon. Sa spécialité : la mesure du bruit rayonné par les bâtiments en mer. Ainsi, avec son équipe du laboratoire du Brusc (à Six-Fours-les-Plages dans le Var), elle a réalisé pas moins de 1 140 mesures de bruits rayonnés dont 734 sur sous-marins. Une activité soutenue qui lui vaut aujourd’hui d’être considérée comme la mère de nos oreilles d’or.

COLS BLEUS : Quel a été votre rôle au sein du laboratoire de détection sous-marine ?

URSULA PACAUD-MEINDL : En 1955, j’ai eu la charge d’organiser ce service qui avait pour mission d’écouter le bruit que font les différents bâtiments en mer. Ils rayonnent tous dans l’eau, avec leurs hélices, leur moteur. Et, pour les sous-marins, c’est excessivement dangereux. C’est uniquement par ce bruit qu’ils peuvent être détectés, donc ils doivent être le plus silencieux possible. Je suis partie de zéro et, petit à petit, c’est devenu un service très important et internationalement connu. Nous étions également chargés de surveiller les sous-marins nucléaires à chaque appareillage. C’était un grand travail pour mon équipe et de grandes responsabilités.

C. B. : Comment êtes-vous arrivée à la tête du laboratoire de détection sous-marine ?

U. P-M. : Justement, c’est ça qui est incroyable. Je n’étais pas issue d’une grande école. Je suis allemande et à la fin de la guerre, alors que j’étais dans l’industrie, on m’a dit que je devais aller en France. Je savais que j’allais travailler pour la Marine nationale, mais c’est tout. Avant de partir, je suis allée voir mon père, général allemand alors prisonnier de guerre en Angleterre, et il m’a dit : « C’est très bien, montre-leur un peu comment nous sommes en vérité ! » Cette phrase m’a accompagnée tout au long de ma vie. Quand je suis arrivée en France, d’abord à Saint-Raphaël, j’ai rencontré un physicien qui faisait de l’acoustique sous-marine. On étudiait ensemble les problèmes des torpilles, et c’est lui qui m’a appris énormément sur le sujet. Après, j’ai été mutée à Toulon.

C. B. : Vous avez étudié l’acoustique des sous-marins en pleine guerre froide. Comment décririez-vous cette période ?

U. P-M. : Nous avions un dur travail pendant la guerre froide, ça c’est certain. Il y avait beaucoup de tensions et tout ce qu’on faisait était couvert par le secret défense. Récemment, j’ai reçu la lettre d’un amiral dans laquelle il m’écrit, à propos de cette période : « Madame, vous étiez notre assurance vie ».

C. B. : Il y a 55 ans, Le Redoutable était « lancé »à Cherbourg. Quels souvenirs gardez-vous de ce moment ?

U. P-M. : C’était le premier sous-marin français à propulsion nucléaire, et j’avais en charge ses mesures d’entrée en service, c’est-à-dire l’analyse de beaucoup de passes devant nos appareils pour tout décortiquer. Mais comme pour tous les sous-marins nucléaires de cette époque, j’ai fait les mesures à l’entrée en service et les surveillances à chaque appareillage. Je les suivais tous, pas seulement Le Redoutable.

C. B. : Comment avez-vous vécu le fait d’être une femme, qui plus est d’origine allemande, dans l’univers de la Marine nationale après la Seconde Guerre mondiale ?

U. P-M. : Finalement, ma vie a quelque chose de complètement hors du commun. J’étais la fille d’un général allemand très connu, un ex-ennemi en quelque sorte. Mais quand je suis arrivée en France, cela ne m’a jamais posé problème. Je n’oublierai jamais la largesse d’esprit des Français et leur accueil. Et être une femme dans ce milieu ne m’a jamais posé problème non plus. Ce qui était important, c’était que je travaille correctement. Et puis, j’étais très directe dans mon travail et finalement un peu intraitable.

C. B. : Et vous avez embarqué à bord de sous-marins nucléaires ?

U. P-M. : Oui, je me souviens particulièrement d’un embarquement de huit jours sur un sous-marin nucléaire où je devais être présente à bord pendant que le bâtiment faisait sa mesure de bruit rayonné. Là, c’est le seul moment où j’ai compris que ce n’était peut-être pas tout à fait ordinaire que je sois à bord, en tant que femme. Un amiral qui avait embarqué en même temps que moi pour l’occasion est venu me voir avant de repartir et m’a dit : « Vous n’ignorez pas que j’étais contre votre embarquement, mais je vous ai observée et je vous félicite pour votre travail ».

C. B. : Un événement vous a-t-il particulièrement marquée pendant votre carrière ?

U. P-M. : Ce qui m’a énormément touchée, c’est la confiance que la Marine a eue en moi au moment où La Minerve s’est perdue, en 1968. Un officier de Marine est arrivé chez moi, un soir, vers 23 heures, et m’a dit : « Ursula, Ursula, dépêchez-vous, on a besoin de vous ! » Dans la voiture, il m’explique alors que La Minerve s’est perdue et me demande si je peux écouter pour déceler des bruits de l’équipage à bord. On m’a alors emmenée sur une embarcation rapide pour rejoindre en mer un escorteur d’escadre. On m’a mis un casque sur les oreilles et on m’a demandé si j’entendais quelque chose. Je suis restée trois ou quatre heures comme ça, mais malheureusement, il n’y avait plus rien à entendre. Ça m’a énormément touchée, car cela a montré qu’ils avaient confiance en moi, même dans un moment si terrible. Les sous-mariniers, en qui j’ai toujours eu une confiance aveugle, me voyaient comme l’un des leurs.

à savoir

Une mesure de bruit rayonné est réalisée par une station d’écoute en présence du bâtiment à étudier, pendant une ou plusieurs heures. En effectuant des passages devant des hydrophones (microphones plongés dans l’eau), le bâtiment réalise alors ce que l’on appelle des passes correspondant chacune à une vitesse, une immersion et des réglages effectués à bord. Pour les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE), les mesures étaient effectuées à l’entrée en service (20 passes) et à chaque départ en patrouille (3 à 6 passes).

Médecin de Marine : 400 ans d’histoire

Publié le 01/02/2022

Polyvalent, membre à part entière de l’équipage, le médecin du service de Santé des Armées embarqué d’aujourd’hui s’inscrit dans une longue tradition maritime née au début du XVIIe siècle. Immortalisé sous les traits du docteur Stephen Maturin, dans la saga romanesque de l’écrivain britannique Patrick O’Brian, ou incarné par Claude Rich dans Le Crabe Tambour, le célèbre film de Pierre Schoendoerffer, le médecin, à la fois homme de science, chirurgien et confident du commandant, est l’une des figures les plus connues de la vie à bord des bâtiments de la marine de guerre. Toutefois, celui que l’on appelle alors le « chirurgien navigant » n’apparaît qu’au début du XVIIe siècle, sous l’impulsion de Richelieu, puis de Colbert, ministre et secrétaire d’État à la Marine.

De la SAIGNÉE empirique à la MÉDECINE

Il faut attendre l’ordonnance royale du 15 avril 1689, qui organise « les armées navales et les arsenaux », puis l’édit du 17 janvier 1708 établissant « les offices de médecins et chirurgiens royaux », pour que se dessinent les contours d’un vrai corps de santé spécialisé. On distingue alors les médecins, les chirurgiens et les apothicaires. Placés sous l’autorité d’un médecin-major et assistés par des aides chirurgiens, ces érudits, dont le savoir très empirique repose encore largement sur l’expérience et les œuvres en grec et en latin d’Hippocrate et de Galien, servent dans les grands ports militaires, les hôpitaux de la Marine et à bord des vaisseaux. Mais leur manque de formation et l’état des connaissances médicales de leur époque pèsent sur leur réputation et limitent leur savoir-faire. À partir du début du XVIIIe siècle, les chirurgiens sont nommés par ordonnance royale et les premières écoles de chirurgien de marine sont créées à Rochefort (1722), Toulon (1725) et Brest (1731).

Marin, un MÉTIER à risques

En dehors des blessures provoquées par les combats et les nombreux accidents (chutes, hernies, coupures, fractures, etc.), les principales pathologies qui touchent les marins de la marine à voile ont souvent pour origine l’insalubrité des lieux de vie à bord, l’alimentation peu variée, pauvre en produits frais et en vitamines, responsable notamment du terrible scorbut, et la piètre qualité de l’eau qu’ils boivent. Mais les maladies vénériennes et les épidémies comme le choléra et le typhus, connu alors sous le nom de « fièvre des vaisseaux », ou les affections telles que la dysenterie, le paludisme, la fièvre jaune ou encore la tuberculose, déciment également les équipages.

Entre 1765 et les premières années de la Révolution française, la Marine accueille le médecin-major au sein de l’état-major et lui ouvre la table du capitaine. Afin d’assurer l’approvisionnement et la disponibilité des herbes médicinales essentielles dans la pharmacopée, on recrute des « jardiniers de la Marine », chargés de veiller sur les jardins botaniques riches en plantes nouvellement découvertes et en variétés aux propriétés curatives. En 1767, médecins et chirurgiens reçoivent un uniforme spécifique de couleur « gris épine », tandis qu’une école de « médecine navale pratique » ouvre ses portes à Brest en 1783 pour former les candidats aux pathologies spécifiques du bord, en France comme sous les tropiques. Sous le Premier Empire, le statut militaire s’applique aux officiers de santé, qui sont intégrés au corps des officiers de Marine. Au milieu du XIXe siècle, les premiers navires-hôpitaux font leur apparition. Le 22 juillet 1890 est créée à Bordeaux l’École principale du service de Santé de la Marine. Cette nouvelle institution remplace les trois écoles existantes. Désormais, pour exercer la médecine, le doctorat est obligatoire et seules les facultés sont habilitées à enseigner cette science.

La naissance du SSA

En 1948, une Direction centrale des services de Santé Terre, Air, Mer est créée. En 1962, elle reçoit le transfert de l’administration du service de Santé des troupes coloniales. En 1964, la direction centrale devient la Direction centrale du service de Santé des Armées. Dès lors, tous les services de Santé militaires (armée de Terre, Gendarmerie, Marine, armée de l’Air) fusionnent en un seul service de Santé des Armées (SSA). Les écoles de Bordeaux et de Lyon prennent alors le nom d’« école du service de Santé des Armées » (ESSA). Le 2 juillet 2011, l’École de Santé des Armées, centre unique de formation initiale des médecins et des pharmaciens des armées pendant les deux premiers cycles d’études universitaires, est créée à Bron, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Aujourd’hui, les médecins militaires du SSA exercent des missions variées, en France comme en opérations extérieures. Au sein des armées, ils assurent les soins médicaux et le contrôle de l’aptitude à l’emploi des personnels. Ils exercent aussi une action permanente dans le domaine de la prévention médicale, de l’hygiène et de l’amélioration des conditions de travail. Intégrés aux unités, ils sont également chargés du soutien de proximité des combattants. « Le rôle du médecin du service de Santé des Armées embarqué à bord d’un bâtiment de la Marine nationale a conservé quelques particularités, précise le médecin en chef Jean-Michel Pontier, médecin adjoint de la chefferie du soutien santé de la Force d’action navale (CSS/FAN). D’une part, il assure un rôle de conseiller auprès du commandement pour toutes les questions relatives à la santé, au moral et à la sociologie de l’équipage. Et d’autre part, il exerce dans un environnement isolé et confiné, caractérisé par sa variété et des mises en situation imprévues. Si l’on met à part le porte-avions Charles de Gaulle qui dispose d’un plateau médical, à bord d’une frégate, par exemple, le médecin généraliste est, lui, seul avec un ou plusieurs infirmiers, en fonction de la taille de son bâtiment, pour veiller à la fois sur la santé des marins et sur leurs capacités opérationnelles. Avec des moyens limités, même s’il dispose d’équipements de radiologie et d’échographie ou, dans certains cas, de la télémédecine, il doit savoir exercer dans des conditions précaires et gérer des situations d’urgence. Prendre la décision de soigner ou de faire évacuer un malade, quelle que soit sa pathologie, est une lourde responsabilité... La qualité d’un bon praticien embarqué est d’être polyvalent, à l’écoute, ouvert d’esprit. Il fait partie intégrante de l’équipage. C’est lui qui prend le pouls du bateau, au sens propre comme au sens figuré. »

Robert Surcouf

Publié le 01/05/2021

Pendant les guerres révolutionnaires et napoléoniennes, la France des îles Mascareignes tient en échec l’Empire britannique des Indes. Basée à Port-Louis sur l’Isle de France (actuelle Maurice), une flotte de corsaires, dont le célèbre Robert Surcouf, met à mal le commerce anglais.

QUAND L’ILE MAURICE ETAIT UN NID DE CORSAIRES FRANÇAIS

Curieux destin que celui de La Réunion et de l’île Maurice. En 1715, alors que des négociants malouins ont établi un négoce de café avec le Yémen, le capitaine Dufresne d’Arsel est chargé par le ministre de la Marine de prendre au passage possession de l’île Mauritius que les Hollandais ont abandonnée, tant elle leur paraît inhospitalière. Ayant accosté sur le site du futur Port-Louis, il la rebaptise Isle de France. Au même moment, un autre capitaine malouin revient de Moka, le grand port yéménite, avec dans ses cales, en plus de sa cargaison, six plants de caféiers.

Décision est prise de faire relâche sur l’île Bourbon (ancien nom de La Réunion) où une petite communauté de Français s’acharne à coloniser cette terre jusqu’alors déserte. L’un des caféiers y est planté, et c’est ainsi que les îles Mascareignes, confiées à la Compagnie des Indes, vont devenir de gros producteurs de café ! En 1735, le gouverneur Mahé de La Bourdonnais y développe la culture du manioc et du coton, tandis que la canne à sucre est traitée dans des sucreries et des distilleries. Chacune des îles prend dès lors son caractère propre. Bourbon aux terres fertiles devient le grenier des Mascareignes. Mais comme elle ne possède aucun mouillage abrité, l’Isle de France devient le centre administratif de l’archipel, Port-Louis offrant une escale idéale aux navires sur la route des comptoirs français des Indes.

L’éternelle rivale anglaise

En ce même XVIIIe siècle, l’Angleterre développe ses propres établissements dans l’océan Indien. Aussi, lors de chacun des conflits incessants qui vont opposer l’Angleterre et la France, des corsaires basés à Port-Louis traqueront sans relâche les navires marchands qui transportent les riches denrées coloniales depuis l’Inde vers la métropole. Et ce d’autant plus facilement que l’Isle de France se trouve sur leur route. La guerre d’indépendance américaine (1773-1783) puis les guerres révolutionnaires et napoléoniennes apparaissent comme l’âge d’or de la guerre de course : entre juin 1793 et avril 1802, 69 corsaires français font 200 prises anglaises, 40 autres étant capturés par des bâtiments de l’État. À cette époque, les négociants américains préfèrent souvent s’approvisionner en achetant les prises des corsaires plutôt que de se fournir directement auprès des Anglais ! Parmi ces corsaires, la chronique de l’Isle de France est pleine des exploits de Dutertre, Le Même, Le Joliff, Malroux... Mais la mémoire populaire retient un seul nom : Surcouf, et plus précisément Robert, qui lui-même éclipse ses deux frères Charles et Nicolas.

Fils d’un armateur malouin, Robert Surcouf (1773-1827) découvre l’océan Indien comme matelot puis comme lieutenant et enfin capitaine sur des bâtiments pratiquant la traite négrière entre le Mozambique et les Mascareignes. Il a 22 ans lorsqu’il effectue sa première croisière corsaire, et l’audace dont il fait preuve alors sur un tout petit bâtiment faiblement armé lui vaut de recevoir bientôt le commandement de puissants bâtiments aux équipages pléthoriques.

n s’emparant du Kent, Surcouf entre dans la légende

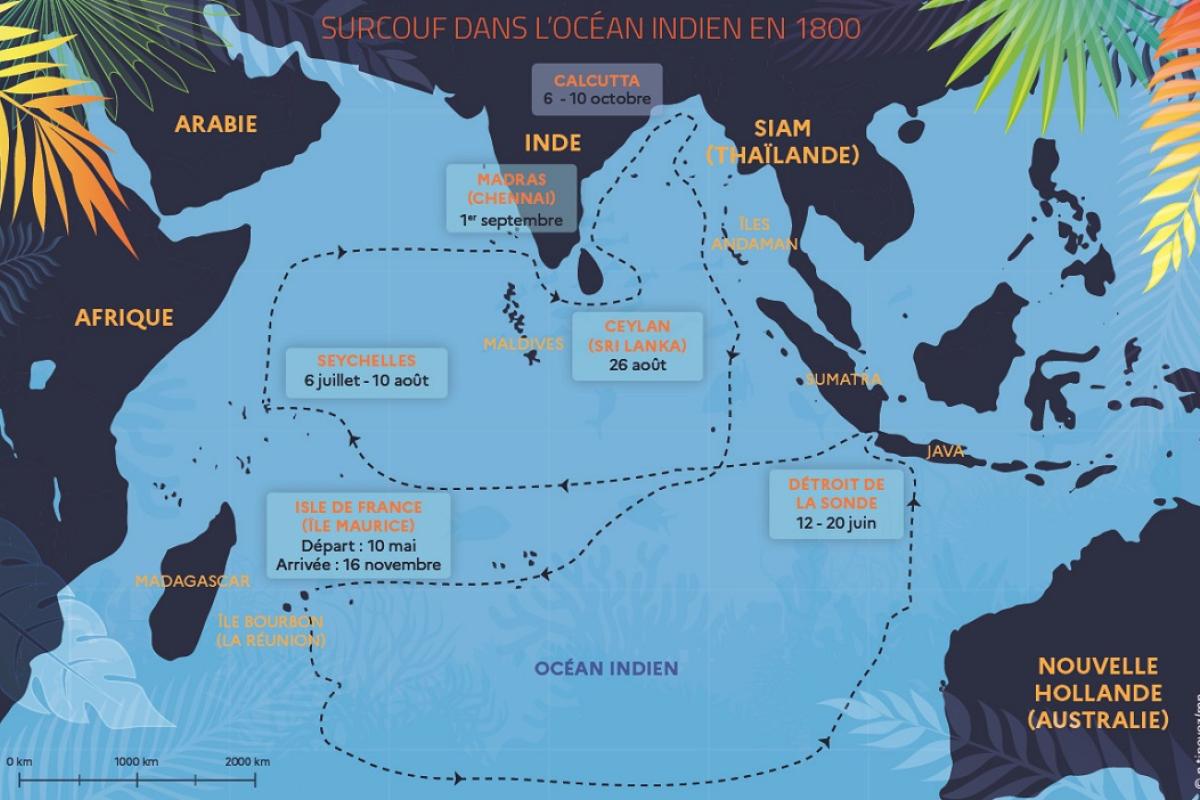

La campagne accomplie par Robert Surcouf avec La Confiance est emblématique de la guerre de course, telle qu’elle se pratiquait entre Révolution et Empire. Le 10 mai 1800,ce trois-mâts dont la longueur de coque ne dépasse pas 38 mètres appareille avec un équipage de 250 hommes. On peine à imaginer pareille promiscuité. Certes, à chaque capture de navire, La Confiancese déleste des hommes qui forment les équipages chargés de ramener les prises à Port-Louis, sans compter les pertes, mais quand même... L’itinéraire suivi par La Confiance à travers l’océan Indien ne laisse pas d’étonner non plus. De l’Isle de France, elle fait d’abord route sur Java en empruntant la route australe, celle des puissants vents d’ouest. Après avoir patrouillé dans le détroit de la Sonde, Surcouf traverse de nouveau l’océan pour faire relâche et compléter ses vivres aux Seychelles. De là, cap à l’est sur Ceylan (actuel Sri Lanka) et le golfe du Bengale. Personne avant Robert Surcouf n’a osé attaquer le trafic marchand anglais sur les brasses du Bengale, pour ainsi dire aux portes de Calcutta. Dans la gueule du loup, en quelque sorte. Le 16 novembre, après avoir réussi huit captures de fortes valeurs, La Confiance est de retour à Port-Louis sur l’Isle de France. En tout, elle aura passé cinq mois à la mer et couvert quelque 20 000 milles nautiques, soit presque la circonférence de la Terre !

Ces prises rapportent au corsaire une fortune, qui s’ajoute encore aux énormes profits de ses campagnes précédentes, toujours dans l’océan Indien. Mais avec l’expédition de La Confiance, Robert Surcouf devient surtout une légende vivante : le corsaire qui, avec son tout petit navire et 150 hommes, s’est emparé d’un colossal vaisseau de la Compagnie anglaise des Indes, défendu par près de 450 hommes. Comment est-ce possible ? Par un coup d’audace qui consista à aborder le Kent par son arrière et à se rendre maître de l’état-major anglais groupé sur la dunette, ce qui entraîna la reddition rapide du vaisseau. Ce fait d’armes hallucinant s’est fixé dans la mémoire collective des marins français en inspirant la chanson bien connue Au 31 du mois d’août, et il a surtout piqué à vif l’Angleterre, qui n’aura dès lors plus qu’un but : neutraliser le nid des corsaires. Elle y parviendra en 1810, et l’Isle de France retrouvera son nom d’origine : Mauritius.

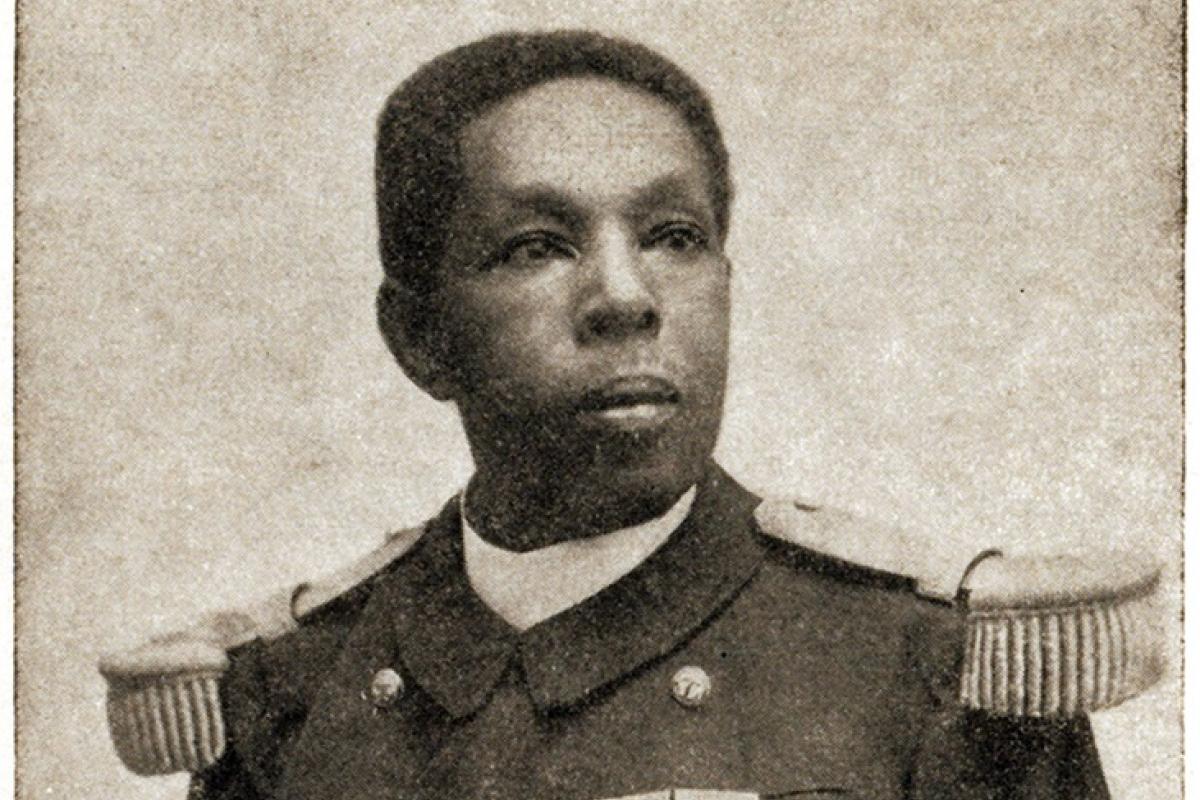

Camille Mortenol : Le hussard noir de la République

Publié le 01/02/2015

Fils d’un esclave affranchi de la Guadeloupe, Camille Mortenol va entrer à Polytechnique et faire carrière dans la Marine comme officier de marine. Un fait rarissime pour un homme de sa condition et de sa couleur dans la France de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Mais qui était finalement Sosthène Héliodore Camille Mortenol ?

Après l’école communale tenue par les Frères de Ploërmel, Camille Mortenol entre au séminaire-collège diocésain de Basse-Terre. L’élève est brillant. Ses prédispositions pour les mathématiques ne passent pas inaperçues et lui valent même d’être remarqué par Victor Schœlcher(1). Ce dernier devient même son mentor. Il lui apporte son soutien et lui obtient une bourse pour suivre des études secondaires qu’il mènera au lycée Montaigne à Bordeaux. Baccalauréat en poche, il prépare en novembre 1880 le concours d’entrée à l’école Polytechnique où il est reçu haut la main : 19e sur 209, promotion X1880. Sa couleur de peau, autant que ses capacités intellectuelles, étonnent, détonnent dans une société alors très compartimentée.

Son amitié avec Schœlcher, son mentor et protecteur, lui est précieuse. Ce sont pourtant grâce à ses compétences et à ses mérites que Mortenol va s’élever dans la hiérarchie militaire. Pourquoi s’engage-t-il dans la Marine ? Par goût du large ? Ou tout simplement par goût du défi, tant la Marine est alors une armée de tradition plutôt aristocratique et élitiste ? Ou est-ce tout simplement son père, esclave affranchi devenu maître voilier à Pointe-à-Pitre qui a influencé ce choix ? Une certitude : il va épouser pleinement le métier d’officier de marine. Il naviguera sur tous les océans du monde. Affecté au corps expéditionnaire, il participe en 1894 à la conquête de Madagascar. Au côté du général Galliéni chargé de la « pacification » de Madagascar, il participe à plusieurs combats terrestres. Des faits d’armes qui lui vaudront d’être fait chevalier de la Légion d’honneur en août 1895.

Il participera ensuite à plusieurs campagnes menées par la France dans le cadre de sa politique coloniale, à Madagascar une seconde fois de 1896 à 1898, puis à Ogoue au Gabon en 1901. Mortenol s’est en effet spécialisé entre-temps en suivant une formation sur l’Algésira, un vaisseau-école des torpilles. Brevet de torpilleur en poche, il se distingue dans ce domaine. Promu capitaine de frégate en 1904, il sert en Extrême-Orient. Il y assure en 1907 le commandement de la 2e flottille des torpilleurs des mers de Chine méridionale et orientale.

Un symbole de la IIIe République ?

De retour en métropole deux ans plus tard, Camille Mortenol est affecté à Brest où il occupe différents postes à l’état-major, puis celui de commandant de la défense fixe de Brest en 1911. À chacune de ses affectations, il donne entière satisfaction à ses supérieurs. Malgré ses brillants états de service, il ne commandera jamais un navire de premier rang. Il ne pourra, de surcroît, jamais briguer les étoiles malgré ses 33 années de service, dont 25 à la mer. Pourquoi de telles injustices ? Sa couleur de peau et son attitude jugée trop favorable vis-à-vis des « indigènes » pendant ses campagnes coloniales auraient-elles en définitive joué en sa défaveur ?(2) En fidèle serviteur de l’État et homme de principes, il ne s’épanchera jamais sur son cas personnel. La grande guerre va faire basculer son destin.

Début 1915, le gouverneur militaire de Paris, le général Galliéni(3), le « vrai vainqueur de la bataille de la Marne »(4) fait appel à Mortenol, qu’il a eu sous ses ordres à Madagascar. Il lui confie la direction du service d’aviation maritime du camp retranché de Paris, autrement dit la responsabilité de la défense antiaérienne de Paris. C’est donc à un officier de marine, breveté torpilleur, que la direction de la Défense contre-aéronefs (DCA) du camp retranché de Paris est confiée. Camille Mortenol fait une nouvelle fois étalage de son talent, utilisant notamment des projecteurs de grande puissance pour déceler les avions ennemis et ainsi déjouer leurs attaques meurtrières. En 1917, alors qu’il a atteint l’âge de la retraite, Mortenol est maintenu dans ses fonctions. Il est nommé colonel d’artillerie de réserve. Démobilisé en mai 1919, il prend sa retraite qu’il passe à Paris aux côtés de son épouse, la Guyanaise Marie-Louise Vitalo. Une période durant laquelle il s’engage aussi dans le mouvement nègre assimilationniste auprès notamment de Gratien Candace(5) et René Maran(6). Plus qu’un revirement, voire une radicalisation comme prétendent certains, l’attachement à la République de Mortenol demeure viscéral, ce qui ne l’empêche pas de prodiguer ses conseils aux étudiants africo-antillais-guyanais. En bon disciple de Schœlcher, Camille Mortenol les aidera à décrypter les codes de la bourgeoisie, ainsi qu’à déjouer les pièges et obstacles tendus par les xénophobes ou les racistes. Il s’éteint le 22 décembre 1930. Il repose au cimetière de Vaugirard, division 5, au n°320 de la rue Lecourbe à Paris. Aujourd’hui, une rue de Pointe-à-Pitre et une autre du 10e arrondissement de Paris porte le nom de « rue du commandant Mortenol ». Sa statue a été édifiée sur les quais du port autonome de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. La mémoire de ce marin est ainsi honorée sur son île natale mais également à Paris. En septembre 2014, Camille Mortenol a été choisi avec trois autres soldats pour incarner les héros de la capitale lors des célébrations de commémoration la Grande Guerre. Un hommage lui a été ainsi rendu par l’amiral Bernard Rogel, chef d’état-major de la Marine à l’Hôtel de la Marine. Autant de marques de considération célébrant un fils d’esclave parvenu à se forger un destin, celui d’un « hussard noir de la République », chantre de ses valeurs cardinales : la liberté, l’égalité et la fraternité.

(1) Victor Schœlcher (1804-1893). Homme politique français devenu célèbre pour avoir agi en faveur de l’abolition définitive de l’esclavage en France, via le décret d’abolition de l’esclavage du 27 avril 1848, signé par le gouvernement provisoire de la IIe République le 27 avril 1848.

(2) « On ne peut se dissimuler que la couleur de cet officier peut être une source de petits ennuis. Il y a là un préjugé avec lequel on ne peut s’empêcher de compter, et j’ai eu l’occasion de voir l’étonnement accompagné d’exclamations et de remarques des populations des ports voyant arriver un torpilleur commandé par un officier nègre », note ainsi en 1899 le capitaine de frégate Arden, commandant de la défense mobile. (Cité par l’historien guadeloupéen Oruno D. Lara dans son livre Mortenol ou les infortunes de la servitude, éditions L’Harmattan, 2001.)

(3) Général Galliéni (1849-1916). Militaire et administrateur colonial ayant exercé une grande partie de sa carrière dans les opérations de colonisation menées par la France. Il laisse ainsi une empreinte profonde sur l’histoire de la colonisation.

(4) Sir Basil Henry Liddell Hart (1895-1970), historien militaire britannique.

(5) Gratien Candace (1873-1953). Enseignant, homme politique, essayiste et publiciste originaire de la Guadeloupe.