Fusiliers marins, de Bir Hakeim à Lorient

Publié le 01/05/2022

Il y a 80 ans, au milieu du désert libyen, l’armée française relevait la tête. Depuis la campagne de France de mai et juin 1940, on la pensait brisée. Le général Kœnig et ses 3 700 Français libres vont démontrer le contraire en remportant une victoire stratégique sur les forces du général Rommel. Parmi ces Français libres figurent les marins du 1er bataillon de fusiliers marins. Ils participent à la renaissance de la Marine et de ce qui est aujourd’hui la Force maritine des fusiliers marins et commandos. Le chemin de Bir Hakeim les aura menés jusqu’à Lorient.

Bataille de Bir Hakeim

Les fusiliers marins, sentinelles du ciel

Au sein de la 1re Brigade française libre, déployée à Bir Hakeim contre les forces de Rommel, figure le 1er Bataillon de fusiliers marins (1er BFM) sous le commandement du capitaine de corvette Hubert Amyot d’Inville. Déployés au Moyen-Orient, faute de bâtiments en nombre suffisant au sein des Forces navales françaises libres (FNFL), ces marins se voient attribuer des missions de défense contre avions (DCA). Issus de spécialités diverses, beaucoup d’entre eux ne sont, en réalité, pas fusiliers marins.

Composer avec les moyens du bord

Avant de se joindre aux forces britanniques, les marins français mettent la main sur plusieurs canons antiaériens, vestiges de la campagne de Syrie. Il est alors question d’armes françaises, usagées pour la plupart : une dizaine de canons de 25 mm et quelques canons Oerlikon accompagnés de deux mitrailleuses quadruples. Obsolète et dans un état discutable, l’équipement antiaérien français est d’ailleurs qualifié de « vilaines petites seringues » par le général Kœnig, tant les canons ne semblent pas effrayer les Stuka de l’aviation allemande. Au quotidien, les fusiliers marins en charge de la DCA doivent également composer avec l’épuisement rapide des munitions. Des spécialistes de l’artillerie britanniques commencent alors à former les Français aux manœuvres du canon Bofors. Malgré une instruction accélérée – moins de deux semaines au lieu de six mois –, les connaissances acquises par les marins français, fruits de longues séances de montage et démontage des armes britanniques, leur permettront finalement de détruire neuf appareils allemands une fois les hostilités lancées.

Certains marins s’illustrent au cours des affrontements. Le second maître Rey parvient ainsi à atteindre un avion ennemi qui, en basculant, en percute un second. En s’écrasant au sol, l’un des deux appareils coupe dans sa chute un camion en deux, d’un coup d’aile.

Au début du mois de juin 1942, Bir Hakeim subit de violents bombardements allemands. On dénombre pas moins de 1 300 sorties pour les avions de la Luftwaffe, entre le 9 et le 11 juin. Dans le même temps, les fantassins allemands sont repoussés. Malgré la difficulté des combats et en dépit d’un appel à la reddition signé de la main du général Rommel, les Français ne hissent pas le drapeau blanc. Et les marins conservent leur moral. Les inquiétudes liées à la diminution des munitions disparaissent lorsque des camions anglais parviennent à acheminer plusieurs centaines d’obus supplémentaires.

Tenir la position jusqu'au dernier moment

Le 10 juin 1942, il est décidé, sur ordre du commandement britannique, d’évacuer Bir Hakeim. Les forces de l’Axe encerclent les soldats alliés déployés dans la zone. C’est dans la nuit du 10 au 11 juin que s’organise la sortie du périmètre. Les hommes du génie ouvrent un couloir dans la ceinture de mines autour de la garnison. Malgré les barrages du feu d’infanterie, les marins parviennent à sauver une grande partie du matériel. Ils récupèrent leurs véhicules et forment un convoi pour quitter Bir Hakeim. Les ordres sont clairs : rien ne doit tomber entre les mains de l’ennemi. « Je suis l’un des derniers à partir. J’ai accroché un canon antiaérien à mon camion anglais, cette boîte carrée qui mérite son surnom de pick-up. Il est plus de minuit, la nuit est noire. Je conduis à l’aveuglette. Rien ne permet, semble-t-il, de reconnaître le couloir déminé. Les véhicules avancent très lentement. Crispé sur mon volant, j’essaye de rester dans l’axe de la colonne. À gauche, à droite, des explosions. Des camions se sont un peu trop écartés et ont sauté sur des mines. Impossible de secourir les blessés [...] On avance à l’allure d’un homme au pas. Mais l’ennemi ne réagit que faiblement. Surpris, il ne comprend rien à ce qui se passe : ses factionnaires, son dispositif d’alerte, sont débordés », raconte le maître principal Colmay, capitaine d’armes du 1er BFM (propos recueillis par René Guillemin, Cols bleus n° 69 du 21 juin 1946). En prenant l’ennemi par surprise, le général Kœnig parvient à arracher les deux tiers de sa brigade à l’encerclement des forces allemandes et italiennes. En manque d’eau et de munitions, les membres de la 1re Brigade française libre quittent le périmètre après 15 jours et 15 nuits de résistance acharnée face à des opposants très supérieurs en nombre.

Chronologie de la bataille de Bir Hakeim

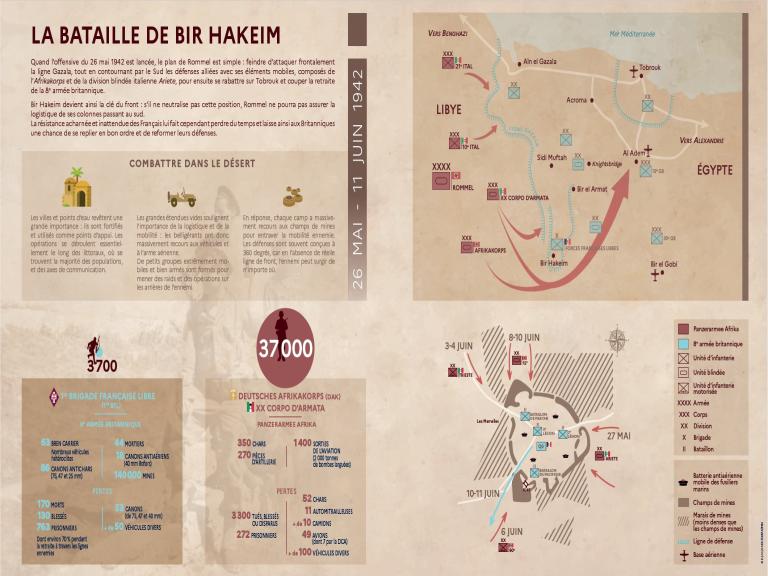

26 mai 1942 : Rommel donne l’ordre d’attaquer Bir Hakeim. 70 chars progressent en direction du camp.

28 mai 1942 : encerclement de Bir Hakeim par les forces de l’Axe.

3 juin 1942 : le général Rommel demande la reddition des troupes du général Kœnig.

6 juin 1942 : début de l’assaut.

Nuit du 10 au 11 juin 1942 : évacuation de la garnison.

15 jours de lutte dans le désert libyen

Mai 1942. Libye. Le DeutschesAfrikakorps relance son offensive. Dirigé par le général Erwin Rommel, appuyé par les divisions italiennes Ariete et Trieste, ce détachement de la Wehrmacht en Afrique du Nord se donne pour mission la prise du canal de Suez. Lors de leur évolution vers Tobrouk, le 26 mai 1942, les divisions blindées allemandes débordent par le Sud pour contourner la ligne de défense de la 8e armée britannique. Cette manœuvre de contournement implique un passage par Bir Hakeim, zone dans laquelle stationne la 1re Brigade française libre, placée sous les ordres du général Pierre Kœnig. Constituée au rythme des ralliements depuis la métropole et les colonies, la brigade rassemble au total plus de 3 500 hommes de tous horizons et tous corps d’armées. Les troupes sont déployées sur place depuis le mois de février. Fin mai 1942, tous se préparent à l’offensive allemande. Les Alliés déployés à Bir Hakeim ont pour mission de retenir les forces de l’Axe durant dix jours. Le 11 juin 1942, la garnison est évacuée. C’est une victoire stratégique qui permettra les victoires futures des Alliés.

Témoignage

L’un des derniers survivants raconte

Le quartier-maître de 1re classe Paul Leterrier est né au Havre en 1922. Après avoir navigué dès l’âge de 15 ans sur les paquebots de la Compagnie générale transatlantique, il décide de s’engager dans la France libre en 1941 et de rejoindre les rangs du 1er bataillon de fusiliers marins (BFM). Aujourd’hui, il est le seul survivant parmi les fusiliers marins qui ont participé à la bataille de Bir Hakeim.

COLS BLEUS : Comment se sont passés les premiers mois dans le désert libyen ?

Paul LETERRIER : Je n’ai pas été tellement surpris. Le désert, c’est le désert. Ce n’était pas toujours très drôle. On avait fait des trous pour s’abriter, des trous individuels pour dormir et puis on avait des sacs de sable autour de nos pièces d’artillerie. Nos camions, on leur mettait le nez en avant, le moteur sous le niveau du sable afin de les protéger en cas de bombardement. À moins d’un coup en direct, ils étaient à l’abri. On n’avait pas assez d’eau et celle que l’on buvait n’était pas bonne, à tel point que j’ai attrapé la dysenterie amibienne. Ce n’était pas drôle, mais on avait tous un moral du tonnerre, ce qui est étonnant.

C. B. : Que faisiez-vous durant les premières semaines sur la position ? Vous attendiez ?

P. L. : Oui, mais j’ai été blessé à Bir Hakeim avant l’encerclement par un Me 109 en rase-mottes à 400 mètres du sol. Quand on l’a aperçu, il était trop tard. Il nous a criblés. Le camion qui était bâché, c’était une écumoire, mais le moteur n’a rien eu. Robin, qui était à l’extérieur, a été protégé par une roue du camion, mais Jourdan et moi, on était à l’intérieur et on a été blessés. Jourdan était blessé aux fesses, ce qui n’était pas trop grave, mais moi j’en avais plein le ventre. J’avais peur de perdre mes tripes. Je me tenais le ventre et je ne pouvais plus me relever. J’étais essoufflé. Et pour cause : j’avais un éclat dans le poumon. J’ai ensuite étéévacué sur Alexandrie, où on m’a soigné et dès que j’ai été un peu mieux on m’a envoyé à la maison de convalescence des Français libres.

C. B. : Vous êtes resté là quelques semaines ?

P. L. : Je ne suis pas resté longtemps, parce qu’on ne vous gardait pas plus qu’il ne fallait. J’ai donc rejoint – et j’en étais bien content – mon bataillon, alors que j’avais encore des pansements au ventre. Mais j’étais tout content d’être rentré. C’est l’infirmier du bataillon qui m’a fait mes derniers pansements, car mes plaies s’étaient rouvertes à cause des secousses sur la piste. J’avais perdu beaucoup de forces et j’avais du mal à soulever les caisses de munitions. Le lendemain, les Italiens attaquaient.

C. B. : Quel souvenir avez-vous de l’attaque italienne du 27 mai ?

P. L. : C’était un spectacle sensationnel. Une colonne blindée qui vous fonce dessus, c’est un sacré spectacle, mais on était tous optimistes et on les a arrêtés.

C. B. : Pourriez-vous nous raconter l’encerclement de Bir Hakeim ?

P. L. : Ça a été de pire en pire avec des bombardements de Stukas tous les jours. Ils pouvaient bien viser et prenaient soin de se mettre dans le soleil pour arriver sur nous, ce qui fait qu’on tirait un peu au hasard. On ne pouvait pas être précis. Il y en a eu quelques-uns d’abattus, mais moins que si on avait eu une bonne visibilité.

Quand l’aviation se déclenchait, l’artillerie aussi et l’infanterie essayait de faire des percées avec les blindés. C’était une vraie sarabande, mais on a tenu le coup. Le moral était excellent. On avait peur, bien sûr. Il faudrait être idiot pour dire qu’on n’a jamais eu peur, ou alors cinglé.

Le 9 juin, j’ai été blessé une deuxième fois par un tir d’artillerie. J’avais un éclat chauffé à blanc dans la cuisse gauche. Je me le suis retiré moi-même, en me brûlant les doigts, mais il fallait à tout prix le faire car c’était une douleur intolérable. Il grésillait dans ma cuisse comme du beurre dans une poêle à frire. Je l’ai arraché et il est tombé dans le sable. Quand il a été refroidi, j’ai retiré les morceaux de chair et je l’ai mis dans ma poche. Je l’avais confié à ma marraine de guerre, qui l’a conservé et me l’a rendu après-guerre. Je l’ai toujours aujourd’hui. Après cela, Vallun m’a versé de l’alcool à 90° sur la blessure et m’a posé un pansement, et je suis resté à mon poste.

C. B. : Comment s’est passée l’évacuation de la position ?

P. L. : Le lieutenant de vaisseau Ielhé1 nous a prévenus qu’il allait falloir évacuer. On a donc détruit tout ce qu’on ne pouvait pas emporter. Heureusement qu’il y avait la nuit avec un fort vent de sable qui nous a permis de nous faufiler et de sortir, car sinon, on n’aurait jamais pu le faire. Notre pièce, la pièce Canard, a sauté sur une mine donc on a dû faire la sortie à pied. J’avais ma blessure et je boitais. Pas de boussole. J’ai tout fait au pifomètre. Les autres membres de ma pièce, Canard, Dessine et Vallun, que je n’ai pas revus après l’explosion, ont été faits prisonniers et sont morts à bord du Nino Bixio qui fut torpillé2.

C. B. : Qu’avez-vous fait dans les semaines qui ont suivi la sortie ?

P. L. : J’ai été évacué vers l’hôpital et soigné de mes blessures, de ma dysenterie et du palu. On s’est retrouvés à Héliopolis. Le général de Gaulle nous a passés en revue, puis on nous a expédiés au Liban pour nous reposer un peu. On allait dans la montagne libanaise, sur Beyrouth, avec la bonne odeur du jasmin dans les rues. Les Libanais étaient sympas au possible. Ensuite, on a fait l’offensive jusqu’à la Tunisie, puis l’Italie, la Provence, etc., jusqu’à la fin de la guerre.

C. B. : Vous êtes retourné à Bir Hakeim depuis 1942 ?

P. L. : J’y suis retourné en 1955, pour un pèlerinage organisé par l’Association des Français libres. Nous étions assez nombreux. On aurait dû y retourner en 1995, mais Kadhafi s’y est opposé. J’y suis donc retourné une dernière fois en 2012. J’ai été enchanté par ce voyage. Ce fut un grand honneur pour moi de pouvoir représenter mes camarades. D’autant plus que si d’autres pèlerinages devaient avoir lieu, je doute fort qu’il y ait encore des survivants de ces combats. Ainsi, j’aurai sans doute eu ce privilège d’avoir été le dernier combattant de Bir Hakeim à fouler ces lieux. C’est incroyable ! Aussi, lors de la visite du nouveau cimetière, c’est avec émotion que je l’ai parcouru, reconnaissant certains noms et priant silencieusement pour tous.

1. Commandant en second du 1er BFM.

2. Navire italien transportant des prisonniers alliés parmi lesquels les Français libres capturés lors de la sortie de Bir Hakeim. Non marqué réglementairement, il fut torpillé par un sous-marin britannique.

Les fusiliers marins, de Bir Hakeim à Lorient

À travers les archives de Cols bleus

1er RÉGIMENT de fusiliers marins (1er RFM)

En juin 1940, lorsque les Allemands envahissent la France, ils rencontrent devant Lorient une résistance inattendue. En effet, les élèves de l’école des fusiliers marins interdisent pendant deux jours l’entrée du port aux blindés ennemis. Une quinzaine de survivants, dont le second maître Le Goffic, réussissent à embarquer pour Londres. Sur place, ils sont rejoints par d’autres marins et de jeunes recrues arrivées de France. En juillet 1940, l’amiral Muselier crée le 1er bataillon de fusiliers marins et en confie le commandement au lieutenant de vaisseau Détroyat. C’est ce bataillon qui arme la DCA à Bir Hakeim. En juin 1943, il est transformé en régiment de reconnaissance et équipé de blindés légers devenant le 1er régiment de fusiliers marins. Il participe à la campagne d’Italie, puis au débarquement de Provence en août 1944. En Italie, il s’illustre à Montefiascone et Radicofani. En France, il libère La Valette (83), La Garde (83), Toulon (83), Autun (71) et se bat dans les Vosges. En janvier 1945, il se bat en Alsace. En avril, il est chargé de nettoyer le massif de l’Authion, dans les Préalpes de Nice, où se sont retranchés les Allemands. En juin, le 1er RFM cède ses blindés au 3e régiment de hussards. Il est temps pour les marins de retrouver des missions plus habituelles. De 1940 à 1945, le 1er RFM aura perdu presque 200 hommes parmi lesquels deux de ses pachas.

RÉGIMENT blindÉ de fusiliers marins (RBFM)

En 1942, les Anglais prennent l’île de Madagascar aux troupes de Vichy et font prisonniers plusieurs centaines de marins. Ces derniers, désireux de se battre contre les Allemands, vont constituer le noyau du régiment. Chargés d’armer les batteries côtières de Bizerte en Tunisie, ils seront rejoints par de nombreuses recrues, évadées de France ou originaires d’Afrique du Nord. En 1943, le RBFM est équipé de véhicules blindés antichars américains, des M10 Wolverine, puis intégré à la 2e division blindée du général Leclerc. Le régiment sera de toutes les actions de la 2e DB, de la Normandie à Berchtesgaden en passant par Paris, Dompaire et Strasbourg. L’amiral Philippe de Gaulle et le second maître Moncorgé, alias Jean Gabin, ont servi dans ses rangs. L’un des chars du régiment est exposé sur la place d’armes de l’école des fusiliers marins. Le régiment est dissous à la fin du conflit, mais est rapidement reconstitué pour servir en Indochine.

Les commandos Marine

C’est en mai 1942, sous l’impulsion de Philippe Kieffer, que naît la 1re compagnie de fusiliers marins commandos, qui prendra ensuite le nom de 1er bataillon de fusiliers marins commandos (1er BFMC). Passés par les camps d’entraînement commandos britanniques, les hommes de Kieffer débarquent sur Sword Beach le 6 juin 1944. Ils s’illustrent pendant la bataille de Normandie, puis en Hollande. En 1945, outre les hommes de Kieffer, les commandos comprennent la compagnie Merlet, qui deviendra bientôt le commando Jaubert, et le special air service (SAS) B du capitaine de frégate Ponchardier qui prendra vite le nom de son chef.

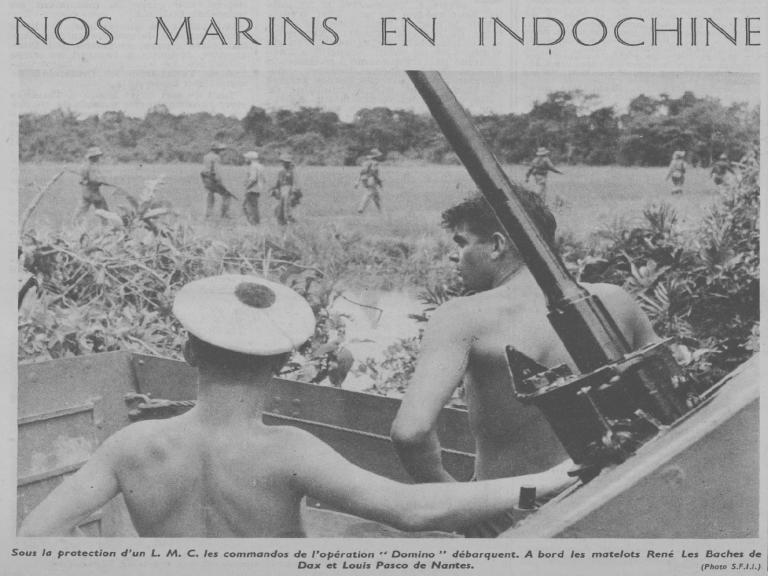

Indochine

À la fin du second conflit mondial, les fusiliers marins sont soit affectés sur les bâtiments de combat, soit au RBFM, au 1er RFM ou chez les commandos. Le site de Lorient étant impraticable à cause des destructions dues à la guerre, l’école des fusiliers marins s’installe au centre de formation maritime Siroco situé à 30 km d’Alger. On y organise les premiers cours du certificat de commando. La force est alors réorganisée. Le 1er BFMC et le 1er RFM sont dissous. L’escadron d’honneur du 1er RFM est lui envoyé en Indochine. Le commando Ponchardier, déjà prépositionné en Asie en vue d’opérations contre le Japon sera la première unité régulière française à mettre les pieds en Indochine, le 2 octobre 1945. Le commando sera aussi rejoint par les fusiliers du RBFM, qui troqueront leurs blindés contre des embarcations amphibies armées pour former la flottille amphibie. Le pays est reconquis rapidement, au prix de durs combats où périront, en janvier 1946, les CF Jaubert et EV1 de Penfentenyo. Mais le Vietminh se réorganise et la guerre dure une dizaine d’années. Au cours de cette période, la flottille amphibie et les commandos formeront les divisions navales d’assaut (Dinassaut). Elles assurent la liberté de navigation sur les fleuves ou mènent des raids commandos depuis ces derniers. Les opérations se succèdent : Mouette, Domino, Aunis, Gerfaut, Aréthuse... L’ensemble du pays est concerné, du delta du fleuve Rouge au Tonkin ou du Mékong en Cochinchine, Biên Hòa, Nha Trang, Hanoï, Saigon... Fort de cette expérience, plusieurs commandos Marines sont créés : Jaubert, Trépel, de Penfentenyo, de Monfort, Hubert et François. Ce dernier, décimé lors de la bataille de Ninh Binh en 1951, voit ses survivants encadrer les commandos autochtones Ouragan et Tempête. Si les commandos sont alors rattachés à des bâtiments comme le cuirassé Richelieu ou le croiseur Duguay-Trouin, voire à une Dinassaut, leur doctrine d’emploi les éloigne souvent de leur unité support. À la suite des accords de Genève signés en juillet 1954, la France quitte l’Indochine ; le commando Jaubert est la dernière unité française à en partir.

L’Afrique du Nord

Dès 1955, la situation en Afrique du Nord s’aggrave. Encore une fois, les fusiliers marins sont mis à contribution. Les commandos Marine, maintenant organisés en groupement (Grouco), mènent en Algérie des raids souvent héliportés contre des fabriques ou dépôt d’armes, ou encore participent à des actions combinées contre les katibas (compagnie) ou des faileks (bataillons) de l’armée de libération nationale (ALN). Les fusiliers marins doivent aussi intervenir. Dès 1956, une demi-brigade de fusiliers marins (DBFM) est créée. Composée de trois bataillons, elle est affectée à l’ouest de l’Algérie dans la région de Nemours (aujourd’hui Ghazaouet). Elle participe à la pacification de la région, assure la garde du barrage de barbelés électrifiés installé face à la frontière marocaine et participe également à des opérations de plus grande envergure de lutte contre l’ALN comme « Jumelle » en 1959. D’autres fusiliers marins assurent la protection des ports militaires et de commerce, des bases d’aéronautique navale, ou encore de stations de production électrique ou de pompage de pétrole dont les techniciens ont été remplacés par des marins. À l’indépendance de l’Algérie, la DBFM est dissoute, l’école des fusiliers marins et le Grouco reviennent à Lorient.

Depuis, les commandos servent régulièrement en opérations extérieures comme au Tchad, au Liban, aux Comores, au Koweït, en ex-Yougoslavie, en Afghanistan ou encore au Mali. Outre les commandos, les besoins opérationnels amènent également, comme par le passé, le retour des fusiliers marins en opérations extérieures (océan Indien, Mali, Guyane).

La Force maritime des fusiliers marins et commandos (FORFUSCO)

80 ans d’adaptation

La bataille de Bir Hakeim a marqué la renaissance des fusiliers marins. Ses traditions et son histoire constituant aussi sa force, la FORFUSCO baptisera les toutes nouvelles vedettes de fusiliers marins (VFM) selon des hauts faits d’armes de ses anciens : la première prendra le nom “Bir Hakeim”.

Forts de cette épreuve, les fusiliers marins de 1942 se sont reconstruits et ont évolué jusqu’à devenir la FORFUSCO que nous connaissons aujourd’hui. Celle-ci est articulée autour de deux grandes composantes : les fusiliers marins et les commandos Marine.

Fusiliers marins

Les fusiliers marins sont spécialisés dans la défense et l’interdiction maritime. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, 1 700 hommes et femmes participent à la défense maritime du territoire en protégeant les sites sensibles de la défense, et notamment les installations liées à la dissuasion nucléaire. On retrouve ainsi les trois bataillons (BFM) ou les six compagnies (CFM) de fusiliers marins aussi bien à l’île Longue qu’à l’intérieur des terres, dans les centres de transmission de la Marine. Depuis le 1er septembre 2020, chacune de ces unités porte le nom d’un grand ancien, Compagnon de la Libération, ayant servi au sein du 1er bataillon de fusiliers marins pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les fusiliers marins ne sont cependant pas limités aux missions de protection d’installations, mais procèdent également, en appui des opérations aéronavales, à des missions de contrôle, de lutte contre les trafics illicites ou à la protection d’unités précieuses. Ils sont par exemple, régulièrement déployés en mission de lutte contre la pêche illicite au large de la Guyane, aux côtés des commandos Marine.

Commandos

Les commandos Marine sont, quant à eux, les forces spéciales de la Marine nationale. Environ 700 marins arment sept unités opérationnelles, dont cinq d’assaut (Jaubert, Trépel, de Montfort, de Penfentenyo et Hubert) et deux d’appui aux opérations spéciales (Kieffer et Ponchardier).

Les commandos d’assaut disposent de capacités communes, allant du combat commando au renseignement, en passant par la maîtrise de tous les modes d’infiltration terrestres, nautiques et aéronautiques.

Chaque commando dispose de capacités spécifiques, par exemple, la spécialisation dans les actions subaquatiques pour le commando Hubert. Chacun de ces commandos dispose également de deux groupes spécialisés : CTLO (contre-terrorisme et libération d’otages) et ESNO (équipes spéciales de neutralisation et d’observation).

Les commandos d’appui disposent également de capacités spécifiques : Kieffer assure la capacité de commandement et les cellules d’appui spécialisé (cynotechnie, drones, NRBC...). Ponchardier met en œuvre des moyens d’insertions maritime, aérien et terrestre et des équipements spécifiques (armements, munitions, optroniques...).

Les commandos Marine interviennent au profit du Commandement des opérations spéciales (COS), de la Marine nationale ou de tout contrôleur opérationnel désigné par l’état-major des Armées.

Ils sont rompus aux actions spéciales navales, que ce soit au large ou vers la terre, tout en étant en mesure de réaliser des actions spéciales à terre à l’instar des commandos des autres armées.

S’inspirant de leurs anciens du 1er BFM, passés d’unités d’infanterie à unités antiaériennes et unités de reconnaissance blindée, la FORFUSCO continue de s’adapter aux enjeux et missions à venir. Pour conserver une supériorité opérationnelle, un Lab a été mis en place. Incubateur d’idées situé au sein même de la base des fusiliers marins et des commandos, il permet de valoriser l’innovation, qu’elle vienne des unités ou qu’elle soit impulsée par les états-majors.

Rencontre

CV Sébastien Parisse commandant l’école des fusiliers marins (Ecofus)

Cols bleus : Que représente la bataille de Bir Hakeim pour les fusiliers marins ?

CV Sébastien Parisse : « Quand, à Bir Hakeim, un rayon de sa gloire renaissante est venu caresser le front sanglant de ses soldats, le monde a reconnu la France », écrivit le général de Gaulle. Bir Hakeim est le premier grand combat auquel prend part cet embryon d’armée de Français libres qui ont répondu à son appel, et parmi lesquels nous trouvons les fusiliers marins commandés par le CC Amyot d’Inville.

Ils se sont vu confier une mission qui rappelle celle de leurs ainés à la bataille de Dixmude en 1914 : arrêter l’ennemi et tenir autant que possible... Pari tenu et réussi.

En défendant ce site stratégique avec courage et ténacité, ils ont acquis une nouvelle légitimité aux yeux des Alliés, tout en incarnant l’espoir d’une France victorieuse.

C. B. : Quelles leçons peut-on en tirer pour les fusiliers marins de notre époque ?

CV S. P. : L’exploit réalisé à Bir Hakeim au milieu du désert rappelle aux fusiliers marins d’aujourd’hui l’importance de cultiver, outre les connaissances techniques nécessaires à l’utilisation des armements modernes, les qualités de combativité, de réactivité, de résilience et de rusticité, indispensables pour affronter des conditions d’engagement variées, souvent extrêmement rudes. Le contexte international actuel nous rappelle qu’il faut constamment s’adapter et être prêt à intervenir sur tous les terrains.

C. B. : Au sein des formations dispensées à l’ECOFUS, comment sont transmises les valeurs héritées des anciens ?

CV S. P. :Savoir d’où l’on vient pour savoir où on va... L’Ecofus est l’une des plus anciennes unités de la Marine nationale, marquée par une histoire et un héritage forts. Tout au long des formations, les instructeurs transmettent des savoir-faire, mais surtout des savoir-être aux élèves fusiliers marins. Au travers d’exercices théoriques et pratiques, chaque génération d’instructeurs partage son expérience auprès de la génération suivante pour assurer la transmission des valeurs héritées des anciens.

Cet héritage intergénérationnel se transmet aussi à l’occasion des cérémonies de tradition, marquant la fin des cours qui sont baptisés des noms d’illustres anciens. Le drapeau du 1er régiment de fusiliers marins (RFM), un des plus décorés de l’armée française, gardé à l’Ecofus et présenté lors des cérémonies, est l’un des symboles rappelant le courage et le sacrifice des anciens. La remise de fourragères aux couleurs de la Légion d’honneur et de la Croix de la Libération marque symboliquement cette transmission de valeurs aux jeunes.

Enfin, le musée de Tradition des fusiliers marins, en retraçant l’histoire de la spécialité, favorise le devoir de mémoire. Toutes les jeunes recrues le visitent, afin de les sensibiliser à l’héritage qui leur est transmis.

C. B. : Quels sont les défis et enjeux pour l’ECOFUS en 2022 ?

CV S. P. : La FORFUSCO s’est engagée dans un vaste plan de transformation de son organisation, de ses missions et de ses équipements. Dans ce contexte, l’Ecofus doit se tenir à la page pour lui fournir des fusiliers marins plug and fight selon ce nouveau référentiel, tout en les aidant à appréhender et à saisir la complexité de leur environnement opérationnel : l’actualité ukrainienne a démontré que la paix n’est jamais acquise définitivement ; nos fusiliers doivent en être conscients et se préparer, comme leurs camarades des autres spécialités de la Marine, au retour du combat.

Enfin, même si la spécialité bénéficie d’une bonne attractivité, le recrutement et la fidélisation demeurent des défis permanents.

Jean Gabin, le marin

Publié le 05/12/2016

Il y a tout juste 30 ans, le 18 novembre 1976, les cendres de Jean Gabin sont dispersées au large de Brest depuis le pont de l’aviso Détroyat. Toute sa vie, Jean Gabin – mythe du cinéma français d’avant et d’après-guerre – est resté très proche de la Marine. Et pour cause...

Le 15 novembre 1976, un monstre sacré du cinéma français s’éteint à l’âge de 72 ans. Conformément à ses dernières volontés, ses cendres seront dispersées en mer d’Iroise, au terme d’une cérémonie organisée à bord de l’aviso Détroyat. Ainsi l’a souhaité le comédien qui a prié ses proches de le faire incinérer pour ne laisser derrière lui : « ni tombe, ni monument ». Il a même exigé que ses cendres soient dispersées à la mer, « comme il convenait à un marin ». « Et puis, comme ça, les cons ne viendront pas sur ma tombe ! », aurait-il même dit de son vivant à Michel Audiard, son dialoguiste préféré. Grâce à l’appui et l’amitié du vice-amiral Gélinet – qui a eu le comédien sous ses ordres en 1944 – mais aussi une autorisation spéciale du président de la République d’alors, Valéry Giscard d’Estaing, il a pu bénéficier de ce cérémonial d’ordinaire réservé à des officiers généraux ou des marins morts au combat. Une preuve de ses liens forts avec la Marine, quoi qu’en disent les esprits chagrins.

UNE DRÔLE DE GUERRE

Jean-Alexis Moncorgé (pour l’état civil) a d’abord été marin à l’occasion de son service militaire. Le 13 septembre 1939, les sirènes de Brest annoncent la mobilisation générale, surprenant Jean Gabin et Michèle Morgan sur le tournage du _lm Remorques de Jean Grémillon. Quartier maître de réserve de la Marine nationale, Moncorgé, 35 ans, rejoint une unité de fusiliers marins à Cherbourg. En mai 1940, en permission exceptionnelle à Paris pour achever le tournage de Remorques(1) , « Gueule d’amour » retrouve Michèle Morgan pour d’ultimes moments de bonheur. L’attaque éclair des Allemands l’empêche de rejoindre son unité. Le 10 mai, les Panzer passent la Meuse, puis la Seine. C’est la débâcle et l’exode. Gabin s’enfuit dans sa Buick avec des lingots d’or et Doriane, son épouse. Direction le Sud. Un peu avant Toulouse, le couple se dispute une énième fois. Le comédien quitte le véhicule, Doriane (qu’il ne reverra plus) et le précieux chargement. Il part seul à pied sur la route avec son accordéon avant de rejoindre des amis à Saint-Jean-Cap-Ferrat. Fin 1940, il essaie d’obtenir de Vichy un passeport pour les USA qu’il obtient finalement en février 1941. C’est à Lisbonne qu’il embarque avec pour bagages : son accordéon et son vélo de course. Succès garanti à son arrivée à New York City. Il ne tarde pas à rejoindre ensuite l’intelligentsia française réfugiée à Los Angeles. Lui va s’y ennuyer à mourir malgré le tournage de deux films et la présence à ses côtés de Marlène Dietrich, son nouvel amour. La France souffre, Gabin aussi. Le poids des remords lui pèse.

UN GARS DE LA MARINE

À terre, Moncorgé est affecté au centre Siroco des fusiliers marins d’Alger comme instructeur. Louis Jacquinot, ministre de la Marine de De Gaulle à Alger, le fait appeler et lui propose de s’occuper du cinéma aux armées. Refus catégorique de l’intéressé qui part suivre un stage d’entraînement sur tank destroyer. Automne 1944, Paris est libéré. Le second maître Moncorgé embarque sur le croiseur La Gloire à destination de la France. Il intègre la 2e division blindée (DB) du général Leclerc, et va ainsi participer à la bataille des Vosges. Il devient chef de char sur le « souffleur 2 ». Février 1945, la 2e DB est au repos à Bourges et à Châteauroux. Jean Gabin obtient une permission et gagne Paris pour la première fois depuis 1940. Il tente de renouer avec ses amis du tout-Paris. C’est la Bérézina ! Les uns ont trahi. Les autres tiennent rigueur aux planqués partis aux USA, comme lui. Déçu, Gabin retrouve son unité pour participer à l’assaut final de la poche de Royan que les unités du maquis encerclent depuis plusieurs mois. Direction ensuite l’Allemagne jusqu’au « Nid d’aigle », la résidence-forteresse d’Adolf Hitler à Berschtesgaden. Entre temps, à l’occasion d’une prise d’arme à Munich, il est la vedette du défilé… sans le vouloir ! Des généraux américains passent en revue le régiment blindé des fusiliers marins (RBFM) de la 2e DB. Tout à coup une femme blonde en uniforme se détache et saute sur le « souffleur 2 » pour un tendre baiser au second maître Moncorgé. C’est Marlène Dietrich ! Début juillet 1945, le second maître Moncorgé est enfin démobilisé. Son chef lui propose de rester jusqu’au défilé du 14 Juillet à Paris. Il refuse. Le jour dit, une silhouette au balcon du Claridge sur les Champs-Élysées guette le passage du « souffleur 2 ». C’est Jean Gabin. « C’est con mais je n’ai pas pu m’empêcher de chialer », confiera-t-il bien plus tard à son biographe André Brunelin. C’est dire si sa guerre a compté dans sa vie d’homme éloigné de la lumière des plateaux, des strass et des paillettes. La marque d’un honnête homme ! Du Gabin en somme !

Mission Akila : mise en œuvre de gliders par la Provence au sein de l’exercice Mare Aperto 24 / Polaris

Publié le 31/05/2024

Capables en fonction de la mission planifiée de passer près de 160 jours sous l’eau, et pouvant plonger à près de 1000 m de profondeur, les gliders, ces petits véhicules autonomes et légers apportent des capacités innovantes dont la Marine nationale pourrait systématiser l’usage. Ils permettent notamment de connaître l’environnement sous-marin en « précurseur », afin d’être les yeux d’une force dans son évolution sur un théâtre d’opération maritime.

Ils apportent ainsi une plus-value essentielle à la force navale en lui permettant de voir plus loin, plus tôt, et d’établir une situation tactique maîtrisée élargie, le tout à moindre coût matériel et humain.

Lors de l’exercice Mare Aperto, la frégate multi-missions (FREMM) Provenceétait chargée de coordonner la mise en œuvre et l’emploi de 4 gliders, pour collecter en temps réel des données sur l’environnement marin et d’apporter une contribution directe au cadre tactique. Grâce à l’implication efficace du Centre d’expertise des programmes navals (CEPN) et de la Direction générale de l’armement (DGA) via le centre d’expertise et d’essais DGA Techniques navales, cette expérimentation a permis d’apprécier les performances des gliders et l’évaluation de leurs apports au sein d’une force à la mer.

Le groupe aéronaval (GAN) a rejoint l’exercice Mare Aperto 24 / Polaris le 16 mai 2024. Organisé par la marine italienne et répondant aux principes des exercices Polaris de la Marine nationale, cet entraînement a permis de renforcer la préparation au combat des marines participantes, de la planification à la conduite d’une opération maritime ciblée, dans un scénario réaliste et multi-domaines de haute intensité.

La bataille de Bir Hakeim

Quand l’offensive du 26 mai 1942 est lancée, le plan de Rommel est simple : feindre d’attaquer frontalement la ligne Gazala, tout en contournant par le Sud les défenses alliées avec ses éléments mobiles, composés de l’Afrikakorps et de la division blindée italienne Ariete, pour ensuite se rabattre sur Tobrouk et couper la retraite de la 8e armée britannique.

Bir Hakeim devient ainsi la clé du front : s’il ne neutralise pas cette position, Rommel ne pourra pas assurer la logistique de ses colonnes passant au sud. La résistance acharnée et inattendue des Français lui fait cependant perdre du temps et laisse ainsi aux Britanniques une chance de se replier en bon ordre et de reformer leurs défenses.

FAPF - L'exercice MARARA 2024 commence en Polynésie française

Publié le 31/05/2024

Du 27 mai au 8 juin 2024 à Tahiti, les forces armées en Polynésie française (FAPF) organisent l'exercice MARARA 2024 (« poisson volant » en tahitien). Axé sur la réponse aux catastrophes naturelles, cet exercice de niveau international réunit cette année 15 nations partenaires du Pacifique : États-Unis, Australie, Canada, Îles Cook, Japon, Malaisie, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Vanuatu, Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Indonésie, Tonga et Fidji.

Sous commandement français, cette force opérationnelle de plus de 1 000 militaires intègre des moyens militaires internationaux en mettant l'accent sur la coopération interarmées et l'interopérabilité des forces. A cette occasion, le Japon déploie le LST Kunisaki, qui sert de base de commandement pour l’exercice tandis que la France engage lebâtiment de soutien et d’assistance outre-mer Bougainville, la frégate de surveillance Prairial et lePatrouilleur Arago.

Outre ces moyens maritimes, l’exercice MARARA 2024 mobilise 2 compagnies composées de moyens multinationaux, un état-major, ainsi que plusieurs avions de transport comme un CASA-CN 235 et un C-130J américain.

Outre les exercices de terrain, le soutien sanitaire en condition extrême est une thématique qui sera aussi particulièrement travaillée lors de cette édition.

MARARA 2024 illustre l'engagement de la France à renforcer la sécurité et la stabilité dans le Pacifique. En organisant cet exercice, la France démontre sa capacité à coopérer avec les nations de la région, pour la sécurité des populations.

Marcel Cerdan : Un Bombardier Marocain sous le bâchi

Publié le 01/03/2021

Quand on évoque la figure de Marcel Cerdan, on voit l’un des plus grands représentants français du noble art. Pas un soldat. Encore moins un marin. Pourtant, peu le savent, mais le natif de Sidi Bel Abbès (Algérie) a servi dans la Marine pendant la Seconde Guerre mondiale. En septembre 1939, Cerdan est appelé sous les drapeaux, rejoint la Marine et rallie la base navale de Casablanca. Ce n’est pas la première fois que le champion d’Europe des mi-moyens doit affronter les dictatures fascistes. Le 3 juin de la même année, il avait terrassé le boxeur italien Saverio Turiello au Vigorelli de Milan devant un public de Chemises noires en délire – très peu fair-play. La guerre le prive sans doute de devenir rapidement champion du monde. Mais la « débâcle » de mai-juin 1940 va transformer Cerdan le boxeur en Cerdan le révolté qui refuse la défaite. Le représentant tricolore de boxe anglaise (qui souhaitait se rendre aux USA pour combattre contre les meilleurs) va se lier, clandestinement, avec le réseau de résistance Libération au Maroc. Il en deviendra... le financeur ! Chaque combat – que des victoires ! – alimentera les réseaux, à la barbe du régime de Vichy et des Allemands.

REVANCHE SUR LE RING

Deux ans plus tard, le 30 septembre 1942, à Paris, au Vel d’Hiv, devant 16000 personnes en transe, voyant la France dans les poings distributeurs de crochets de Marcel, et un parterre de nazis sur leur trente-et-un, le boxeur dé e l’Espagnol José Ferrer qui combat pour les Allemands et porte, de plus, un peignoir rouge arborant la croix gammée. Cerdan voit... rouge et met le boxeur de l’occupant knock-out en 83 secondes ! Ferrer se relève, le visage en marmelade, et nit cinq fois au tapis dans ce court laps de temps. Les nazis sont atterrés de cette défaite... éclair. Le regard noir de Cerdan – sur fond de Marseillaise chantée par le public – les dé e avec toute la France. Après le combat, Cerdan s’éclipse pour ne pas avoir à rencontrer les représentants ennemis et rejoint le Maroc a n d’éviter toute mesure punitive de l’occupant.

CERDAN ET GABIN

Redevenant marin avec la libération de l’Afrique du Nord (novembre 1942), le Bombardier Marocain continuera de boxer pour la France, par exemple en « bombardant » l’Américain de l’US Navy Larry Cisneros deux fois de suite courant 1943 ou encore le soldat Joe Di Martino en février 1944, tout en stationnant, après une courte affectation dans l’artillerie côtière, au centre Sirocco d’Alger, unité de formation des fusiliers marins qui regroupait tous les sportifs militaires portant le pompon. Là-bas, le quartier-maître de deuxième classe Marcel Cerdan fait connaissance, l’été 1944, avant de partir pour les championnats interalliés de Rome, avec un certain Jean Moncorgé alias Jean Gabin, second maître fusilier marin et… instructeur (Jean Gabin voulait aller au front une fois de retour des USA, mais l’état-major des Forces navales françaises libres (FNFL) freina des quatre fers – jusqu’en décembre 1944 – pour ne pas avoir à envoyer Pépé le Moko en première ligne). Pendant ce temps, sous les drapeaux, et le bâchi, jusqu’à début 1945, Marcel Cerdan collectionnera les titres interalliés (le 16 décembre 1944 il transforme Frankie Burley, vedette de la boxe, en victime expiatoire, victoire par K.-O.) et, sans combattre au front, aura été de ceux qui permirent aux Français de ne pas perdre foi en eux-mêmes.

L’ÉQUIPE DE BOXE DE MARINE ALGER

Au sein de l’équipe de boxe du centre Sirocco d’Alger, il y avait, outre Cerdan, René Pons, Roland Lesaffre et Abdelkader Addadaine (1921-2007). Ce dernier, matelot, était agent des postes télégraphes et téléphones (PTT) dans le civil, affecté dans un régiment du génie lors de la libération de l’Afrique du Nord courant 1943. Venant d’une famille de sportifs de haut niveau, il fut vite dirigé vers la Marine et le centre sportif de la base navale d’Alger, où on lui proposa d’intégrer l’équipe de boxe. C’est ainsi qu’Abdelkader se mit à côtoyer le Bombardier Marocain et le second maître Jean Moncorgé ; de quoi laisser de beaux souvenirs. Abdelkader Addadaine se rendit en décembre 1944 à Rome pour les jeux interalliés. On le retrouve également au Vel d’Hiv à Paris, le 9 mars 1945, accompagné de René Pons et Marcel Cerdan lors d’une soirée de gala de boxe au profit des œuvres de la Marine, à laquelle assiste également Gabin, alors au régiment blindé de fusiliers marins1 et en permission.

LE CESSAN : À l’école de la survie

Publié le 01/11/2021

Julia Tasse : Chercheur à l’Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS)

Publié le 01/12/2022

Bouleversement des écosystèmes marins et côtiers, modification des routes maritimes, évolution des activités humaines, licites ou non, contestation des zones économiques exclusives, émergence de nouvelles zones de conflit armé... Julia Tasse, responsable du programme Énergie et Climat à l’IRIS, répond aux questions de Cols bleus sur les impacts économiques et géopolitiques du changement climatique et ses conséquences en matière de souveraineté et de Défense.

Cols bleus : Quelles sont les conséquences majeures du changement climatique sur les milieux et les écosystèmes marins et côtiers ?

Julia Tasse : De manière générale, le dérèglement climatique se traduit par une accumulation de chaleur dans l’atmosphère, créant à la fois des conditions pour une intensification des phénomènes climatiques (tempêtes, cyclones, pluies) et pour la fonte des glaciers continentaux. Il a deux effets majeurs directs sur l’océan : le réchauffement de ses eaux, en commençant par les eaux de surface, et leur acidification. Ces perturbations vont en entraîner d’autres, qui auront un impact direct sur les activités humaines. Ainsi, la fonte des glaces et le réchauffement des eaux provoquent une augmentation du volume des eaux océaniques, la montée du niveau de la mer et la modification du trait de côte. Les vents et les courants seront plus volatils et moins prévisibles. La présence d’eaux plus chaudes amplifie les tempêtes tropicales, augmentant la fréquence et l’intensité des cyclones.

Les conditions de vie des écosystèmes sont alors altérées : les eaux plus chaudes et plus acides poussent les espèces animales à la migration vers les pôles ou les profondeurs alors que les submersions et la force des vagues affectent certains végétaux côtiers. Quand cela est possible, la faune et la flore migrent ou s’adaptent. Certaines espèces périclitent tandis que les plus résistantes prolifèrent.

Les hommes qui dépendent de ces écosystèmes voient leurs habitats menacés par les inondations ponctuelles ou récurrentes, leurs revenus compromis et leurs sources d’alimentation s’appauvrir.

C. B. : Quelles en sont ou seront les conséquences sur les activités et les sociétés humaines ?

J. T. : Devant ces situations, les activités économiques vont être amenées à changer : les pratiques et techniques doivent évoluer, que ce soit pour la pêche, le transport ou le tourisme. Ces changements et la modification de certaines zones d’activité peuvent mener les opérateurs à franchir des interdits, réglementations environnementales comme frontières interétatiques. Les risques de multiplication de délits en mer ou de recrudescence de certaines activités illégales ne doivent pas être écartés. Les tensions, face à des ressources de moins en moins accessibles ou abondantes, pourraient également se durcir. Profitant de ce contexte, des organisations criminelles pourraient s’appuyer sur la détresse des populations pour y étendre leur recrutement et développer leurs activités dans des régions jusque-là épargnées. Les États auront alors à faire face à des communautés exposées à la montée des eaux et la raréfaction des ressources, dépourvues de perspectives d’horizons, et à l’émergence de trafics, piraterie et pêches illégales. Les technologies d’anticipation des phénomènes climatiques ainsi que de surveillance maritime vont devenir indispensables. Les moyens de surveillance, contrôle et suivi seront graduellement mobilisés pour porter secours aux populations et endiguer la montée des flux illégaux.

C. B. Comment ces évolutions redistribuent-elles les cartes en déplaçant ou faisant apparaître de nouvelles zones de conflit en mer ?

J. T. : Certains espaces maritimes sont particulièrement exposés : la Méditerranée, mer déjà fortement polluée, se réchauffe deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale ; les zones de formation des cyclones voient l’intensité des tempêtes tropicales augmenter ; les régions de mangrove font face à la diminution drastique de ces écosystèmes. À cela s’ajoutent les équilibres socio-économiques des communautés littorales, qui dépendent parfois fortement de certains écosystèmes et pourraient voir leurs sources de revenus et d’alimentation rapidement s’amoindrir. On peut donc imaginer que certains espaces maritimes deviennent le théâtre de compétitions toujours plus prégnantes autour de ressources communes : le golfe de Guinée, la mer de Chine méridionale, la mer Méditerranée, certaines zones thonières de l’océan Indien, etc. Néanmoins, les zones de conflit actuelles ne seront que peu ou pas déplacées, car elles sont souvent liées à des éléments exogènes du climat, tels que des revendications territoriales. Des tensions additionnelles pourraient néanmoins émerger, partiellement liées à l’ébauche de nouvelles routes maritimes (légales et illégales), exigeant le déploiement de moyens supplémentaires pour la surveillance et le contrôle.

C.B. : Quels en sont les hot spots à l’échelle planétaire ?

J. T. : Plus globalement, les impacts des changements climatiques sur l’océan vont entraîner un nouveau dessin des littoraux et des grands axes maritimes. En Asie du Sud et du Sud-Est, de nombreuses régions deltaïques et insulaires pourraient être submergées de manière régulière ou définitive. Plus au nord, la route du Nord, bien que les conditions de navigation n’y soient sans doute pas faciles dans les prochaines décennies, constituera une opportunité supplémentaire pour le secteur du transport. Autant de zones dont il conviendra d’assurer la surveillance et, dans une moindre mesure, la protection.

Les populations côtières, sans autre solution que le déplacement, iront irriguer les flux migratoires et pourraient être contraintes de travailler pour des réseaux criminels ou d’y recourir. La submersion de certaines zones agricoles, d’aires industrielles et des ports associés modifiera les échanges de denrées alimentaires et de produits manufacturés. Des ajustements seront nécessaires, tant du point de vue des armateurs que des acteurs de la sécurité en mer.

C. B. : Comment la France, notamment via sa marine, répond-elle à ces menaces ?

J. T. : La France fait partie des États les plus avancés en termes de prise de conscience des impacts sécuritaires et de Défense des changements climatiques. Elle a ainsi, à la suite de la COP21 en 2015, entrepris la mise en place d’un observatoire spécifique, qui a travaillé pendant plus de quatre ans à l’étude des liens entre climat, défense et sécurité (et auquel j’ai eu la chance de contribuer). La première étape, celle de la connaissance, est donc en cours. La compréhension et l’anticipation suivront, ainsi que, nous l’espérons, l’adaptation des moyens, des missions, des formations.

La Marine doit également, à son échelle, continuer à s’emparer du sujet : contribuer à une meilleure compréhension des interactions entre l’atmosphère et l’océan, anticiper l’éventuelle modification des zones économiques exclusives (ZEE) en raison des évolutions des lignes de base, ou encore la vulnérabilité croissante des populations côtières. Il est inévitable que les changements climatiques aient un impact sur les activités de la Marine, tant dans la surveillance de la zone économique exclusive (ZEE) française – qui pourrait attirer les convoitises à mesure que les ressources halieutiques se font plus difficiles d’accès – que dans l’adaptation des bases côtières et des technologies (la salinité, la température et la densité des différentes strates océaniques étant amenées à changer).

1781 : La bataille de Chesapeake

Publié le 01/09/2021

En 1781, les armées britannique et américaine se concentrent en Virginie, théâtre jusque-là secondaire de la lutte d’escarmouches qui oppose, depuis 1775, les Insurgents aux forces dépêchées par l’Angleterre pour soumettre les treize colonies révoltées d’Amérique du Nord. Élément français précurseur, officiellement désobéissant, le marquis de La Fayette rallie les Insurgents en 1777. Impressionnée par la victoire américaine de Saratoga en 1778, la France s’allie formellement aux États-Unis et y envoie en 1780 « l’expédition particulière » du comte de Rochambeau (6 000 hommes).

Le front terrestre en 1781 : les troupes anglaises déployées en Virginie sont d’abord commandées par Benedict Arnold, héros de Saratoga*, qui a trahi l’Indépendance, puis par Lord Charles Cornwallis, un brillant tacticien. En juin, le général Clinton, qui dirige l’effort anglais depuis la base principale de New York, ordonne à Cornwallis d’établir à Yorktown un port fortifié qui soutiendra un assaut contre Philadelphie. Côté insurgés, le général Washington, à la tête de « l’armée continentale », et son allié Rochambeau disposent leurs forces à White Plains pour attaquer New York ou marcher sur la Virginie. Dans les deux cas, ils auront besoin de l’escadre antillaise du comte François de Grasse à qui ils laissent le choix du point de son intervention.Rochambeau lui écrit secrètement sa préférence pour Yorktown, contre l’avis de Washington qui veut prendre New York. En Virginie, Cornwallis jure « d’attraper le galopin » La Fayette qui mène des coups de main.

Stratégie navale

La flotte de l’amiral de Grasse comprend 28 navires de ligne et 3 200 hommes. Le comte appareille le 15 août du Cap Français, décidé à suivre Rochambeau. Il est poursuivi par l’amiral anglais Georges Rodney qui ignore si de Grasse rentre en Europe ou gagne l’Amérique du Nord. Dans cette seconde hypothèse, Rodney détache 14 vaisseaux sous les ordres de Samuel Hood qui doit trouver de Grasse sur les côtes américaines. Pressentant les intentions de son adversaire, Hood gagne trop vite l’embouchure de la Chesapeake, dès le 25 août, où, ne trouvant pas de Grasse, il va rallier l’amiral Thomas Graves à New York.

Également sollicité pour son renfort, le commandant de l’escadre française à Newport, le comte de Barras de Saint-Laurent, appareille le 27 août avec 8 navires de ligne, 4 frégates et 18 transports chargés de pièces d’artillerie destinées au siège de Yorktown. Contournant New York très au large, de Barras évite la Royal Navy, mais perd du temps. Naviguant aussi à l’extérieur des routes maritimes pour éviter d’être repéré, de Grasse parvient à l’embouchure de la baie de la Chesapeake le 30 août, 4 jours après Rodney, son malchanceux poursuivant. Il piège les deux frégates britanniques chargées de prévenir New York de son arrivée. Sur le front terrestre, Washington – rallié malgré lui au plan contre Yorktown – et Rochambeau, franchissent l’Hudson le 24 août, laissant derrière eux des troupes pour masquer leur mouvement vers la Virginie et laisser croire que leur objectif demeure New York.

Journée du 5 septembre 1781

Avec la nouvelle du départ de de Barras de Newport le 27 août, les Anglais n’ont plus de doute. L’objectif franco-américain est bien Yorktown et pas New York. Avec 19 bâtiments de ligne, dont certains, usés, manœuvrent mal, Graves appareille le 31 et vient mouiller le 5 septembre à 9 h 30 sur l’embouchure de la Chesapeake. Il y surprend l’amiral de Grasse, dans la baie où celui-ci vient de débarquer des renforts pour le siège de Yorktown.

Au départ, chacun croit apercevoir la flottille de Barras avant de prendre la mesure de l’adversaire. De Grasse assemble à la hâte 24 vaisseaux de ligne contre la marée montante. Dispersés à terre, ses équipages sont incomplets. À 11 h 30, la flotte française largue ses ancres et, par ordre de vitesse, forme une ligne qui se distend tellement que la flotte anglaise aurait pu la couper.

À bord de l’Auguste et avec trois autres bâtiments, le fameux Louis de Bougainville se retrouve ainsi exposé très loin devant.

Graves et de Grasse manœuvrent longuement. Les deux flottes parviennent à engager un duel d’artillerie sur l’avant et le centre de leurs lignes. L’avantage numérique français joue peu, mais la flotte anglaise essuie un tir plus précis. Au coucher du soleil, Graves cesse le combat, entraîné ensuite très au large et pendant plusieurs jours par de Grasse. Le comte veut absolument protéger l’arrivée de de Barras et de son matériel de siège, déterminant pour la prise de Yorktown. Le 13 septembre, les deux flottes se séparent, regagnant respectivement la Chesapeake et New York. Graves est critiqué pour ne pas avoir concentré ses navires et obtenu un succès décisif.

Le 17, Cornwallis écrit que, si on ne lui porte pas secours au plus vite, « il faudra s’attendre à apprendre le pire ». Graves, qui n’a perdu qu’un seul navire, répare et prépare une seconde tentative. Lorsqu’il appareille le 19 octobre, il est trop tard : Yorktown est tombée deux jours plus tôt.

Frustré de son plan d’attaquer New York, George Washington concède à de Grasse le rôle décisif : « Vous aurez remarqué que quels que soient les efforts accomplis par les armées terrestres, c’est la marine qui a tranché dans la présente lutte ». Un historien conclut : « Tactiquement, [la] bataille de Chesapeake est une victoire à l’arraché pour les Français, mais stratégiquement, c’est la victoire des Franco-Américains qui scelle le sort de la guerre ». La Royal Navy prend sa revanche l’année suivante aux Saintes. Rodney y défait l’amiral de Grasse, le fait prisonnier et le présente au roi d’Angleterre, qui lui rend son épée. Mais le succès naval de la Chesapeake permet celui, terrestre, de Yorktown qui sonne la fin de la résistance anglaise et donne l’indépendance aux États-Unis.

Opérations extérieures : Il y a vingt ans, l’opération Héraclès (2001-2002)

Publié le 01/01/2022

Le 1er décembre 2001, le jeune porte-avions Charles de Gaulle, récemment admis au service actif, appareille avec la Task Force (TF) 473 en direction de l’océan Indien pour sa première mission, qui durera sept mois. Par-delà cette contribution phare, l’opération Héraclès a été un engagement opérationnel majeur pour la Marine, qui mobilisa alors jusqu’à 30 % de ses moyens aux côtés de son allié américain. Deux décennies plus tard, retour sur cet engagement opérationnel majeur.

Héraclès est fille du drame du nine-eleven. À la suite de la chute des tours jumelles le 11 septembre 2001, la communauté internationale amorce un mouvement de solidarité avec Washington. Alors que les États-Unis lancent l’expédition punitive Enduring Freedom en Afghanistan, l’Otan active son article 5 de défense collective et l’ONU lance une force d’assistance internationale. Dans ce contexte, le fidèle allié français déclenche l’opération Héraclès, avec un triple objectif : participer aux frappes aériennes en soutien des troupes américaines au sol, couper la retraite maritime de l’organisation terroriste Al Qaïda, et apporter un soutien logistique aux unités de combat. Dès octobre 2001, les moyens français pré-positionnés en océan Indien (frégate type La Fayette Courbet, bâtiment de commandement et de ravitaillement Var et bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer Bougainville) sont engagés, suivis de renforts (patrouille maritime et guerre des mines) envoyés de métropole. Le 21 novembre, le gouvernement français annonce l’appareillage du groupe aéronaval (GAN), apportant ainsi un soutien majeur à son allié d’outre-Atlantique.

Une OPÉRATION ambitieuse...

L’Afghanistan est un pays lointain et enclavé : comment le GAN pourrait-il peser sur le déroulement des combats ? Et pourtant, dans un contexte où les accords diplomatiques pour baser des avions à terre sont longs à obtenir1, la puissance aéronavale est la solution qui s’impose aux Occidentaux pour porter le fer à terre. Mais le défi est important, puisqu’il s’agit alors pour le groupe aérien embarqué (GAé), composé de 16 SEM2 et de 5 RFM3) d’opérer à 600 nautiques (plus de 1 100 km) du porte-avions, au-dessus d’un terrain hostile, soit trois fois plus que son élongation usuelle : les vols s’annoncent longs, risqués et éprouvants. Le GAN doit en outre s’intégrer dans un environnement opérationnel interalliés et interarmées complexe, aux côtés de plusieurs porte-avions occidentaux. Par ailleurs, sans perspective immédiate de sortie de crise, c’est toute la chaîne logistique expéditionnaire de la Marine qui est mise sous tension pour faire durer sur zone pendant sept mois jusqu’à 34 bâtiments et 7 flottilles d’aéronautique navale.

... dans un contexte de renouvellement capacitaire

Au tournant du siècle, la Marine récolte les fruits du renouvellement de ses capacités, faisant d’Héraclès une mission de « premières ». Premier déploiement d’un porte-avions à propulsion nucléaire, qui confère au fer de lance du GAN une endurance sans précédent4. Premiers intercepteurs Rafale Marine, qui hissent le GAé au niveau des avions de combat les plus récents. Premiers E-2C Hawkeye, qui dotent la Marine d’une capacité de guet aérien et de commandement aéroporté, dilatant ainsi la zone de couverture des senseurs du GAN. Premier réseau de liaison de données tactique L16 en opérations. Premières missions des SEM au standard 4, incluant des retours à bord de nuit. C’est donc un outil à la pointe de son temps que la Marine engage en opération, tout en devant l’apprivoiser pour en tirer tout le potentiel opérationnel.

Une RÉUSSITE tactique

Héraclès est une réussite, et la stratégie nationale du continuum « paix-crise-guerre » basée sur des moyens prépositionnés et sur une capacité expéditionnaire complémentaire prouve sa pertinence. En 106 jours d’opérations, le porte-avions réalise 800 sorties opérationnelles dont 500 raids offensifs, soit 10 % des missions de la coalition. Les SEM opèrent aux limites sans aucun incident, et les RFM explorent leur domaine d’emploi en opérations. Les frégates réalisent 190 jours de mission, les sous-marins nucléaires d’attaque 93 jours et les Atlantique 2 alignent 1 300 heures de vol en soutien de la coalition, contribuant à dénier l’usage de l’espace maritime à Al Qaïda. Le GAN s’illustre en outre par sa réactivité : quelques dizaines d’heures après son arrivée sur le théâtre, les premiers vols opérationnels ont lieu. Trois facteurs contribuent à ce succès : les moyens renouvelés du GAN, la proximité culturelle franco-américaine5, et la rémanence de l’opération Trident réalisée deux ans auparavant au Kosovo6. Surtout, Héraclès a une forte résonance politique : en mars 2002, le président G. W. Bush remercie ainsi son « bon allié, la France, qui a déployé le quart de sa marine dans l’opération Enduring Freedom ».

Les Enseignements d’HÉRACLÈS pour la Marine

Quel est aujourd’hui l’écho de l’action de la TF 473 qui fut déployée il y a vingt ans sous le commandement du contre-amiral Cluzel ? D’abord, Héraclès illustre la complémentarité entre la puissance aérienne basée à terre et la puissance aéronavale venant de la mer : une complémentarité de tempo doublée d’une complémentarité de modes d’actions, qui entre en résonance à l’heure des opérations multidomaines7. Ensuite, Héraclès montre l’intérêt d’une marine en pointe sur le plan technologique, qui tire parti de ses nouvelles capacités pour progresser en opérations, accélérant ainsi leur maturation : dans un contexte d’innovation tous azimuts et de transformation de la Marine, la « preuve par les opérations » reste un puissant moteur. Enfin, Héraclès nous parle d’aguerrissement et de risque. Aguerrissement de la Marine, qui depuis le Kosovo en 1999 n’a cessé d’enchaîner les missions de combat, en Afghanistan, en Libye et en Irak. Prise de risque calculée des pilotes qui surent se lancer dans le « grand bain » à 600 Nq du Charles de Gaulle pour remplir leur mission : en 2021, cette culture positive du risque doit encore nous inspirer.