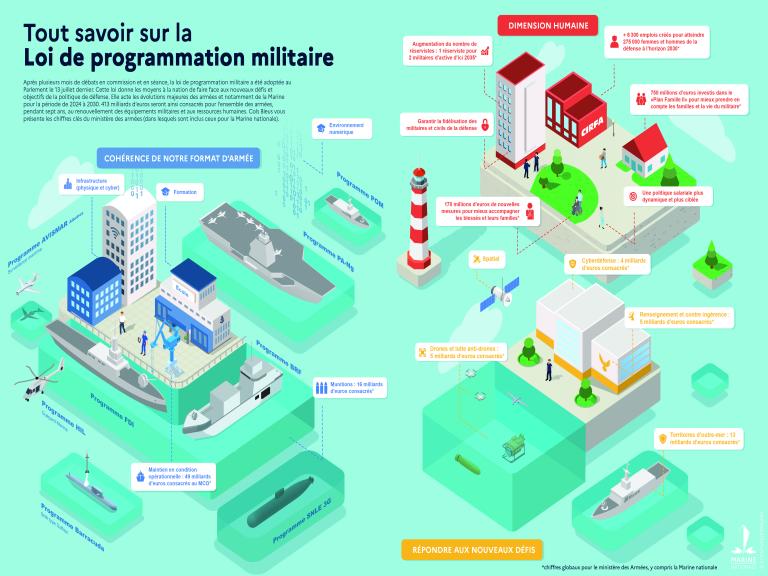

Tout savoir sur la loi de programmation militaire

Après plusieurs mois de débats en commission et en séance, la loi de programmation militaire a été adoptée au Parlement le 13 juillet dernier. Cette loi donne les moyens à la nation de faire face aux nouveaux défis et

objectifs de la politique de défense. Elle acte les évolutions majeures des armées et notamment de la Marine

pour la période de 2024 à 2030. 413 milliards d’euros seront ainsi consacrés pour l’ensemble des armées,

pendant sept ans, au renouvellement des équipements militaires et aux ressources humaines. Cols Bleus vous présente les chiffres clés du ministère des armées (dans lesquels sont inclus ceux pour la Marine nationale).

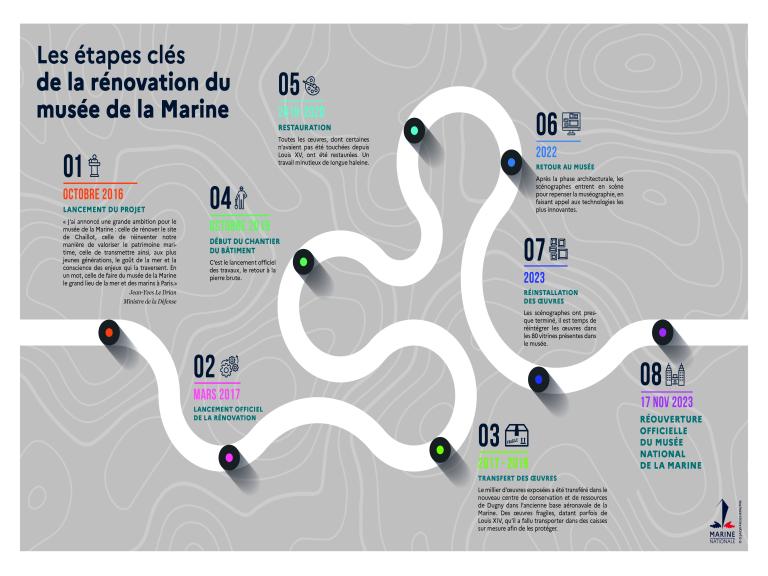

Les étapes clés de la rénovation du musée de la Marine

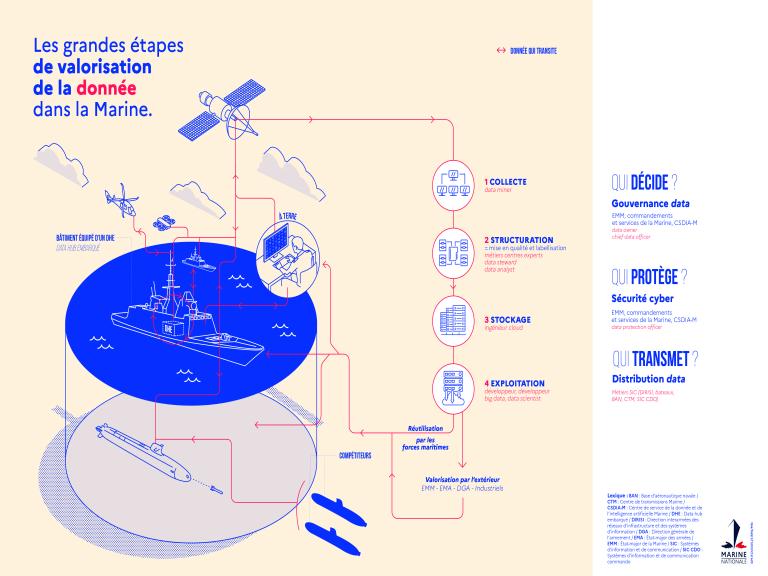

Les grandes étapes de valorisation de la donnée dans la Marine

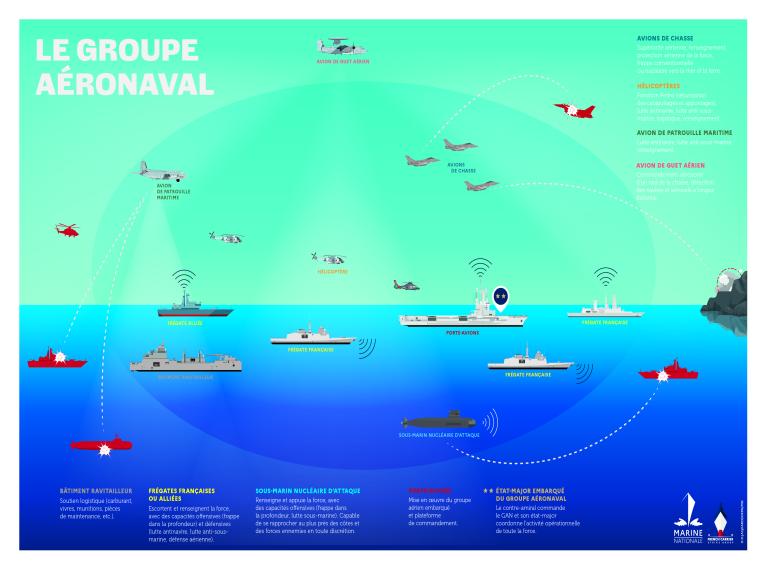

Le groupe aéronaval

Outre-mer, des territoires stratégiques

Publié le 22/04/2024

Outre-mer : des terres françaises d’exception. 2,7 millions d’habitants. 12 départements et régions, et collectivités d’outre-mer. Environ 80 % de la biodiversité française et un domaine maritime qui représente 97 % de la ZEE de notre pays. Leur trait d’union ? La mer. Grâce aux outre-mer, la France est présente sur tous les océans et constitue la deuxième puissance maritime du monde. Leurs singularités, leurs richesses plurielles et leurs connexions stratégiques en font des acteurs essentiels. Dans un environnement maritime de plus en plus complexe, dans un contexte d’instabilité géopolitique et de crises accrues, quel est le rôle des outre-mer ? En quoi la présence opérationnelle de la Marine est-elle indispensable au maintien et au renforcement des équilibres du monde et quelles sont ses missions ? Sur quels moyens s’appuie-t-elle ?

TERRITOIRES D’EXCEPTION

Outre-mer : les vigies de l’avenir

Les territoires ultramarins de la France sont vus bien souvent comme périphériques, loin, très loin d’un centre métropolitain, européen, où se jouerait l’essentiel de la destinée de notre pays. Et pourtant. Pourtant, les ferments de l’avenir, tous les grands défis que notre nation va devoir affronter dans les années à venir affectent, touchent d’ores et déjà ces « périphéries ». Reste à le voir et, pour ce faire, à changer déjà notre regard hexagonal.

Car loin de l’image réductrice et fréquemment véhiculée de territoires ultramarins paupérisés, la réalité est beaucoup plus contrastée. Il suffit pour s’en faire une idée de se pencher sur la livraison du 5 mai 2022 d’« Insee première ». On y apprend ainsi qu’entre 2000 et 2019, le PIB par habitant a crû de 0,7 % en moyenne par an en métropole mais de 1,8 % en Guadeloupe, 1,7 % en Martinique et 1,4 % à La Réunion, région qui a enregistré la plus forte hausse du taux d’emploi sur les vingt dernières années. En témoigne l’essor d’Exodata, spécialiste de la cyberdéfense né précisément sur cette dernière île en 2012 : apte à assurer des services 24 heures sur 24 dans toutes les régions du globe avec des interlocuteurs basés à La Réunion, aux Antilles, en Nouvelle-Calédonie et bientôt en Guyane, la société est désormais partie à la conquête de la métropole en rachetant Lolokai Conseil, société bordelaise proposant une offre de référence dans la supervision des réseaux. Avec, à la clé, un chiffre d’affaires supérieur à 15 millions d’euros en 2022, en croissance de 50 % par rapport à l’exercice précédent. Certes, la dynamique n’est pas présente dans l’ensemble des territoires ultramarins, la Guyane, avec une hausse du PIB par habitant de 0,2 %, ou Mayotte pondérant l’ensemble et expliquant au final que les régions ultramarines demeurent un tiers moins riches que leurs homologues de métropole. Il n’empêche, souligne l’INSEE que « Les Antilles et La Réunion se rapprochent [en terme de niveau de vie] des autres régions métropolitaines », laissant augurer d’un avenir bien différent de celui que l’on se plaît trop souvent à évoquer.

Ces régions, grâce à leurs espaces maritimes, sont en outre riches d’une biodiversité marine à nulle autre pareille au point de concentrer 80 % de la biodiversité française. Dans ce cadre, le potentiel halieutique y demeure important, du moins dans son versant aquacole, pour l’heure peu exploité. La culture de l’ombrine tente de s’y faire une place, la crevetticulture s’épanouit en Nouvelle-Calédonie tandis que le platax, poisson très apprécié des Polynésiens, s’efforce de renaître sur cette terre où il avait quasiment disparu du fait d’une surpêche lagunaire. Mais l’avenir ne se réduit pas au seul domaine halieutique, la faune et la flore marines apparaissant plus largement comme des ressources importantes pour la production de biens et services (santé, alimentation) et les biotechnologies au sens large. Pour prendre le seul exemple des algues, on estime le nombre d’espèces existantes entre 200 000 et un million, cette diversité biologique laissant présager une immense richesse en molécules originales. Un certain nombre de secteurs ne s’y sont pas trompés à l’image de la chimie qui a fait du jus d’algue un des engrais phare des jardineries, quand l’industrie s’intéresse aux biomatériaux à base d’algues. La santé n’est pas en reste, ces véritables « usines cellulaires » présentant un fort potentiel antibactérien, antiviral ou anticancéreux. L’agroalimentaire « raffole » quant à lui de leurs propriétés d’agents de saveur et de texture et s’efforce de faire apprécier leur saveur dans nos assiettes.

Aux avant-postes des grands défis stratégiques

Si cette facette des territoires ultramarins est bien souvent méconnue de la métropole, il en est une autre, celle des défis que nous avons à relever, qui est tout aussi ignorée et dont les outre-mer représentent les vigies depuis un certain nombre d’années déjà. Ainsi du réchauffement climatique et de ses effets. Si les grands incendies d’août 2022 ont créé un électrochoc en métropole, l’ouragan Irma qui a frappé Saint-Martin le 6 septembre 2017 avait déjà montré l’impact que pouvaient représenter les événements climatiques extrêmes. Idem concernant la question du narcotrafic par voie maritime sur laquelle le dernier rapport d’Europol, le 30 mars 2023, alerte les États membres de l’Union européenne quand les Antilles sont aux avant-postes depuis déjà de nombreuses années. On pourrait aussi mentionner les problématiques de pêche illégale, de trafic d’êtres humains, et là encore la Guyane, les Terres australes et antarctiques françaises et bien entendu Mayotte auraient bien des choses à faire remonter à la métropole. Et que dire enfin du réarmement naval ? Si la guerre en Ukraine a provoqué un sursaut en Europe, une prise de conscience du nouveau cadre géopolitique et stratégique dans lequel nous allons évoluer, il y a bien longtemps que Nouvelle-Calédonie, Polynésie ou Wallis et Futuna voyaient l’océan les environnant se couvrir de plus en plus de bateaux gris.

Autant acteurs que vigies de l’avenir, les outre-mer et leurs habitants offrent dans ce nouveau contexte stratégique un atout majeur. Car s’ils représentent historiquement un soutien indispensable, notamment pour déployer des forces en pouvant compter sur des points d’ancrage, de ravitaillement en vivres comme en carburant essentiels en cas de conflit, cet invariant se retrouve, de nos jours, démultiplié du fait de la globalisation et de l’ultra-dépendance à la mer de nos sociétés. Or, grâce aux 12 territoires d’outre-mer, la France peut compter sur un maillage hors pair avec une présence sur tous les océans du globe – à l’exception de l’Arctique, mais Saint-Pierre-et-Miquelon n’est pas si loin... Un moyen pour sa Marine nationale de s’appuyer, dans chaque zone, sur une base navale principale – éventuellement renforcée par des bases secondaires et des points d’appui – qui lui fournit un précieux soutien logistique. Cette présence permet en outre d’acquérir une connaissance plus fine de l’environnement et de nouer des liens précieux avec les marines riveraines.

Vigies de l’avenir, les régions ultramarines sont aussi un atout de premier plan pour notre nation. Ne reste qu’à les regarder comme telles.

Cyrille P. Coutansais

Directeur du département Recherches du Centre d’études stratégiques de la Marine

PRÉVENIR, PROTÉGER, SÉCURISER

Opérer à 360°

Pour garantir à la France, dont les outre-mer, la poursuite d’un développement durable dans toutes ses acceptions ; pour permettre aux outre-mer de se déployer en tant qu’acteurs régionaux et internationaux, le respect du droit et de l’ordre maritimes sont essentiels, tout comme la liberté de navigation et une meilleure gouvernance des océans. Car la mer est un atout, une source de bénéfices pour tous. Grâce aux outre-mer, la France est présente sur tous les océans et possède une zone maritime de près de 11 millions de kilomètres carrés (voir carte p. 26-27). En océan Atlantique, avec les Antilles, la Guyane et Saint-Pierre-et-Miquelon ; dans l’océan Indien, avec La Réunion, Mayotte, les îles Éparses et les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ; dans le Pacifique, via la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna et la petite île de Clipperton.

Avec la mondialisation, les opportunités, mais aussi les risques et les menaces, augmentent. En mer, il n’y a pas de frontière visible. L’espace maritime est l’objet de plus en plus de convoitises, de compétitions, de contestations de la souveraineté et d’un réarmement naval aussi quantitatif que qualitatif. Au regard de ces enjeux, la Marine est face à des défis sur tous les fronts, sur tous les océans. Ces défis relèvent aussi d’une responsabilité vis-à-vis des territoires français. 365 jours par an, elle opère ainsi pour défendre et protéger les habitants des outre-mer et les atouts de leur territoire, dès les fonds marins. Elle est déployée pour maîtriser la souveraineté de la France. Objectif ? La sécurité sous toutes ses facettes. Qu’il s’agisse de celle des populations face aux conséquences du changement climatique, à la hausse des phénomènes environnementaux extrêmes, aux effets des bouleversements géopolitiques et de la criminalité en mer ; de la sécurité des ressources halieutiques, énergétiques ou minérales qui sont d’autant plus importantes qu’elles sont d’intérêt stratégique mondial ; de la sécurité de ses capacités enfin. Par extension, la Marine contribue à stabiliser et à garantir les équilibres régionaux, nationaux et internationaux.

Les risques et les menaces sont latents, persistants ou en développement : pêche illicite non déclarée et non réglementée (INN), narco-trafic, trafic d’êtres humains, piraterie, contestation de la souveraineté, armement naval.

Dans les Antilles, le tourisme, l’agriculture, la pêche et les secteurs bancaires sont les domaines d’activité principaux. Si les intérêts français ne sont pas directement menacés, la lutte contre le narcotrafic est une part importante des missions de la Marine dans cette zone maritime. Des missions cruciales à l’heure où le trafic de stupéfiants est en augmentation dans le monde et constitue une menace potentielle à sa stabilité. La Colombie, gros producteur de cocaïne, a des zones de rebond comme la République dominicaine ou l’Est de l’arc antillais. Les missions sont partagées avec des pays partenaires, de concert avec les États-Unis et les Pays-Bas présents dans la zone. À noter également : le trafic d’armes et les migrations clandestines. Autre menace : des phénomènes climatiques extrêmes en hausse, et avec eux, une augmentation prévisible du secours aux populations auquel se préparer. Une attention est enfin portée à la situation locale comme aux ressources de certains États pour entretenir des relations adaptées.

En Guyane, département français grand comme la région Nouvelle-Aquitaine, la Marine lutte contre la pêche illégale aux formes parfois violentes ou face à des navires qui déploient des filets dérivants. Elle contribue ainsi à préserver les ressources halieutiques et la biodiversité sur cette façade de l’Atlantique. Elle assure également la protection maritime du centre spatial guyanais (Kourou), véritable « port spatial » de l’Europe.

Dans les océans Indien et Pacifique, le déploiement de la Marine est d’autant plus important à conforter face aux menaces qui pourraient exposer certains territoires ultramarins. Les tensions autour de Taïwan constituent par exemple un enjeu géopolitique majeur en matière de stabilité. À ce titre, l’exercice Joint Sword d’encerclement de Taïwan par la Chine, du 8 au 10 avril 2023, a été très suivi.

L’étendue considérable qu’est le sud de l’océan Indien complexifie davantage les missions. Du côté de la Réunion, la lutte contre le narcotrafic, qui se termine vers le canal du Mozambique, est soutenue. Tout comme la lutte contre la surpêche INN. De plus, le nombre de routes maritimes et l’importance du trafic entre La Réunion et l’île Maurice, notamment, nécessitent une coopération forte pour détecter les activités et embarcations suspectes. Une île Maurice touchée en juillet 2020 par une marée noire inédite (échouement du Wakashio) qui rappelle les risques et menaces liés à la pollution. Une équipe d’experts et le bâtiment de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) Champlain avaient alors été envoyés sur place. À Mayotte, outre le narcotrafic, la lutte contre l’immigration illégale demeure un enjeu phare.

Les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) requièrent également une vigilance accrue. Avec une biodiversité hors norme et des ressources halieutiques vitales, la lutte contre la pêche INN, la protection des environnements sont primordiales. Basé à La Réunion, le patrouilleur polaire L’Astrolabe est armé, conduit et entretenu par la Marine qui effectue des missions d’action de l’État en mer, de souveraineté et de soutien logistique aux stations scientifiques gérées par l’Institut polaire français en Antarctique (photo p. 20).

Dans l’océan Pacifique, côté Polynésie, les enjeux sont à la fois locaux (protéger l’environnement et ses habitants) et régionaux. Pour mémoire, fin 2022, plusieurs bâtiments iraniens ont navigué à proximité immédiate de la Polynésie et ont été régulièrement suivis par de multiples vols de Gardian. La Marine coopère avec les États insulaires, les soutient et leur propose des formations. Côté Asie-Pacifique, elle mène de nombreux exercices conjoints avec des marines riveraines ; chaque escale est l’occasion de consolider des partenariats ou d’avoir des interactions avec d’autres pays. La défense de la liberté de navigation dans les eaux internationales est d’autant plus importante que les droits sont contestés. De plus en plus de pêcheurs viennent dans des eaux qui ne sont pas les leurs, provoquant de vives tensions. En opérant pour la sécurisation de la zone, la Marine participe à apaiser les pays qui en font partie. L’envoi de navires prépositionnés et les déploiements de navires de premier rang depuis la métropole contribuent au signalement stratégique vers nos compétiteurs.

Dans le Pacifique Nord, l’atoll de Clipperton est régulièrement l’objet de revendications de la part du Mexique. À 10 jours de navigation de la Polynésie, sa ZEE est riche de ressources halieutiques menacées par la surpêche et de ressources minières présentes sur les fonds marins à protéger.

La Marine se déploie également sur le versant ouest de l’Amérique Latine, et interagit par exemple avec le Chili. La lutte contre le narcotrafic y est importante, compte tenu des flux de l’Amérique du Sud vers l’Australie.

Bien que relativement préservée, la zone dans laquelle se trouve Saint-Pierre-et-Miquelon se tend pour des raisons environnementales et géopolitiques. La fonte des glaces pourrait permettre, à terme, l’emploi de nouvelles routes de communication et l’exploitation de ressources énergétiques et minières. L’Arctique restera probablement un théâtre secondaire pour la Marine, au vu des nombreuses autres zones d’opérations où elle est engagée. Il lui faut néanmoins y être régulièrement présente pour contribuer à notre capacité d’appréciation autonome et pour maintenir des savoir-faire spécifiques.

CRÉDIBILITÉ, EFFICACITÉ, RESPONSABILITÉ

Capacités et coopération

Outre-mer, la Marine est dotée de capacités d’intervention et de protection, et de ressources endurantes et résilientes, qu’elles soient matérielles ou humaines. Ses enjeux sont multiples. Il s’agit de continuer à opérer loin et durablement au sein d’espaces immenses ; de se déployer à la fois dans un contexte de géopolitique dégradé, de « tyrannie des distances » et de conséquences liées au changement climatique. Il s’agit également de surveiller et de parvenir à savoir ce qui se passe en mer, en s’appuyant sur une palette de moyens complémentaires : autres armées et directions, par exemple.

Les outre-mer abritent les forces de souveraineté interarmées prépositionnées : les forces armées aux Antilles (FAA), en Guyane (FAG), en Polynésie française (FAPF), de la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) et de la Nouvelle-Calédonie (FANC) prêtes à se mobiliser en permanence. Pour poursuivre leurs missions opérationnelles, les moyens et bâtiments déployés (voir carte p. 26-27) conjuguent forte polyvalence et complémentarité. Pour faire face aux nouveaux défis, la Marine s’adapte, met à niveau et modernise ses capacités existantes tout en préparant leur renouvellement via de nouveaux programmes. Et ce, avec une utilisation accrue des nouvelles technologies, dont le numérique et les satellites, couplée à un renforcement des formations et des compétences des marins.

Navires adaptés aux opérations de défense de notre souveraineté et de lutte contre les trafics illicites, les six frégates de surveillance (FS) peuvent mettre en œuvre un hélicoptère avec un tireur embarqué et des embarcations rapides. D’ici à fin 2025, elles seront toutes équipées de systèmes de minidrones aériens embarqués pour la Marine (SMDM), notamment dans le cadre de la lutte contre les activités illicites et illégales en mer. Ces capteurs vont améliorer les capacités aériennes de surveillance, de détection et d’identification. D’autres systèmes innovants de détection sont en projet. Les frégates de surveillance font l’objet d’un programme de renouvellement appelé corvettes hauturières.

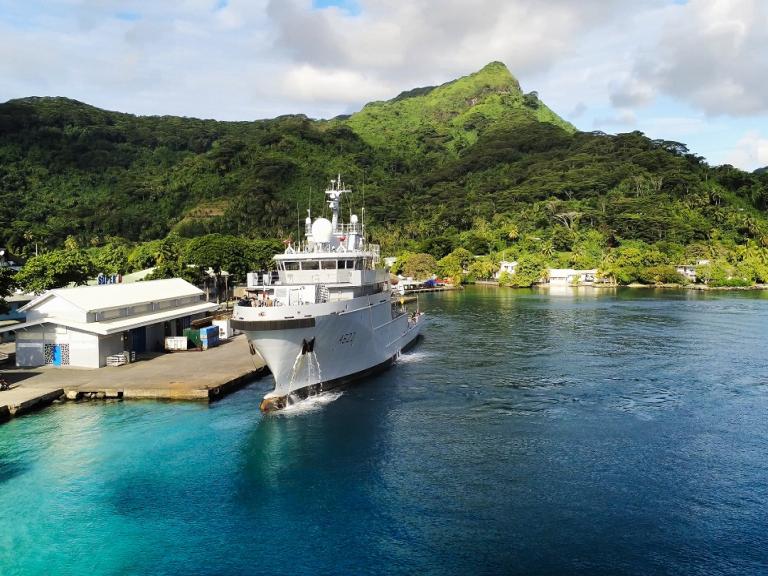

Présents dans chacun des territoires d’outre-mer, les bâtiments de soutien et d’assistance outre-mer (BSAOM) disposent de fortes capacités de transport logistique et d’accueil de passagers. Ils assurent notamment des missions de lutte contre la pollution et de remorquage en haute mer, de souveraineté, de secours et d’assistance aux populations.

Quant aux patrouilleurs, ils sont particulièrement utiles dans la lutte contre la pêche illégale et les trafics. Pour faire face à certaines situations, ils peuvent également accueillir à leur bord un renfort de forces spéciales avec embarcation.

Outre trois patrouilleurs Antilles-Guyane (PAG) dont le dernier a été admis au service actif en 2020, ce sont six nouveaux patrouilleurs outre-mer (POM) qui assureront des missions de souveraineté et de sauvegarde maritime, et renforceront la présence de la Marine en océans Indien et Pacifique. Le premier d’entre eux, l’Auguste Bénébig (chaque POM portera le nom d’un Compagnon de la Libération ultramarin, NDLR), entre au service actif en 2023. Inscrits dans un plan global de renouvellement des capacités outre-mer, conçus pour naviguer loin et longtemps, dotés de capacités de détection augmentées (SMDM, radar de veille air léger et interrogateur IFF/identification ami ou ennemi, système d’identification optronique jour/nuit), ces bâtiments modernes peuvent rester un mois en mer en autonomie. Ils remplaceront les patrouilleurs anciennement en service, dont le dernier P400 désarmé en 2023.

Concernant les aéronefs, le programme d’Hélicoptère interarmées léger (HIL) prévoit de remplacer les Dauphin et les Panther par des Guépard Marine à partir de 2030. En attendant ses 49 Guépard à l’horizon 2037, la Marine s’équipe d’une flotte intérimaire (Dauphin N3 pour l’outre-mer). Indispensables, ces hélicoptères permettent d’étendre la capacité de détection et d’intervention (y compris armée) des frégates de surveillance et sont, par exemple, utilisés dans le cadre de la police des pêches et de la lutte contre les trafics illicites. D’autres programmes sont en cours, dont le programme AVSIMAR qui prévoit 12 avions de surveillance et d’intervention maritime de type Falcon 2000 « Albatros ». En complément, le service de surveillance de l’espace maritime français et de données satellitaires TRIMARAN (CLS) permet d’optimiser les missions de surveillance des pêches et d’action de l’État en mer.

Lettre hebdomadaire n° 13 du 19 avril 2024

Bilan de l’exercice de lutte contre les mines OLIVES NOIRES

Publié le 23/04/2024

L’entraînement à la lutte contre les mines en contexte multi-menaces OLIVES NOIRES 24 (ON24) s’est terminé le vendredi 19 avril 2024. Organisé et conduit par l’état-major de guerre des mines de la French Strike Force (FRSTRIKEFOR), ON24 est un exercice multinational rassemblant 700 marins d’une quinzaine de pays.

Cet exercice simulait une intervention pour sécuriser des lignes de communication maritimes, au large et en environnement portuaire, face à une menace constituée de mines navales, de drones de surface explosifs, d’attaques aériennes asymétriques ou encore d’engins explosifs improvisés.

Commandé par la France, le task group 472.01 a rassemblé un groupe de guerre des mines de l’OTAN, un groupe de guerre des mines de l’EUROMARFOR, ainsi qu’une task unit de drones sous-marins d’environ 60 plongeurs-démineurs de 6 pays partenaires, articulé autour du GPD Méditerranée depuis la Base Navale de Toulon.

Le large spectre de capacités déployées a favorisé les innovations tactiques. Des technologies de pointe ont été apportées par les partenaires. Ainsi les Néerlandais et les Américains ont mis à contribution leurs systèmes de commandement et contrôle, ainsi que leurs drones sous-marins. L’utilisation de l’intelligence artificielle et de la réalité virtuelle tout au long de l’exercice a permis aux marines participantes d’éprouver ces nouveaux outils.

Cet entraînement a marqué le premier embarquement sur le bâtiment ravitailleur de forces (BRF) Jacques Chevallier d’un état-major tactique OTAN avec 25 marins de 4 pays. Elle a ainsi validé sa capacité de commandement d’un task group OTAN avant son admission au service actif.

Plus généralement, avec cet exercice, la France éprouve sa capacité à assurer le rôle de nation cadre dans une opération OTAN ou multinationale de lutte contre les mines.

Plongée sur le Danton

Publié le 22/04/2024

Alors qu’il transitait de Toulon à Corfou d’où il devait participer au blocus de l’Adriatique, le Danton a été frappé par deux torpilles. Il a sombré voici un siècle au sud de la Sardaigne emportant dans l’abîme 296 marins. Tombée dans l’oubli, son histoire a refait surface en 2008 lorsque la société Galsi a localisé son épave par plus de 1 000 m de fond. Emblématique d’une guerre navale 14-18 largement méconnue, ce cuirassé est aujourd’hui au cœur d’un vaste projet d’étude piloté par les archéologues sous-marins du Département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines (DRASSM). MICHEL L’HOUR

Info +

La DRASSM réalise un documentaire portant sur ses recherches archéologiques subaquatiques sur le Danton.

Arrivée de la flamme olympique à Marseille : la préfecture maritime de Méditerranée assure la sûreté et la sécurité en mer

Publié le 24/04/2024

Pour que la parade du Belem se déroule dans des conditions sécuritaires satisfaisantes, une organisation spécifique est nécessaire. Dans cette optique, la préfecture maritime de la Méditerranée réglementera temporairement les usages dans les rades Nord et Sud de Marseille en journée tout en proposant des solutions alternatives limitant les contraintes sur les différentes activités nautiques.

Pour remplir ses missions de sécurité et de sûreté en mer lors de cet évènement, le préfet maritime s’appuiera sur l’ensemble des administrations concourant à l’action de l’État en mer (AEM)[1]. Ces différents moyens seront mis en œuvre au sein d’un dispositif particulier de sûreté maritime (DPSM) inter-administrations. Ils répondront aux différentes urgences, accident, pollution, incendie, ils assureront la sécurité et feront face aux diverses menaces à l’égard de la population et des participants à la parade nautique. Enfin ils garantiront le bon déroulement de l’évènement en réglementant les pratiques sur le plan d’eau, dans un esprit de conciliation de tous les usages.

La mise en place de dispositifs de sécurisation maritime de grands évènements en mer est une des prérogatives de la préfecture maritime, qui a déployé 33 dispositifs de cette nature sur la façade méditerranéenne en 2023. L’expertise de la préfecture maritime et des unités des différentes administrations concourant à l’action de l’État en mer est réelle et reconnue.

Des moyens nautiques de la Marine nationale, dont la Gendarmerie maritime, seront déployés sur le plan d’eau au plus près duBelem pour assurer la sûreté et la sécurité du dispositif. Le Bataillon de marins de pompiers de Marseillesera pré-positionné pour contribuer à la sécurité et aux secours en mer. Dans le PC maritime mis en place pour l’occasion, la Marine apportera son expertise de planification et de conduite des opérations. Enfin, la Marine nationale apportera ses savoir-faire spécifiques dans les domaines de la lutte anti-pollution et de neutralisation des mines.

Près d’une trentaine d’unités des diverses administrations seront présentes en mer et dans les airs pendant les périodes d’activation des zones concernées par la parade nautique.

Des informations sur la réglementation applicable à la rade de Marseille pendant la parade nautique du 8 mai sont disponibles ici : Flamme Olympique Marseille - Préfecture maritime de la Méditerranée (premar-mediterranee.gouv.fr)

[1] Marine nationale dont Gendarmerie maritime, Gendarmerie nationale, Douane, Affaires maritimes, Sécurité civile, Police nationale, police municipale.

Remise du prix Jacques Balsan

Publié le 24/04/2024

Le 22 avril 2024, la reporter d’images Cindy Luu a remporté le 1er prix Jacques Balsan de la catégorie « Futur » de l’Aéro club de France pour sa photographie d’un Caïman Marine.

Cette photo a été prise lors de la venue de l'astronaute français Thomas Pesquet à Hyères. La journée avait été organisée entre la Marine nationale et France Télévision pour faire un mini reportage dans le but d'être diffusé lors du 14 juillet. Depuis un Caïman Marine, Thomas Pesquet a été hélitreuillé sur le sous-marin nucléaire d'attaque Suffren.

Le travail de la reporter d’images a été d'immortaliser ce moment, installée dans un hélicoptère Panther prévu pour l'occasion.

Comment s’est déroulé la prise de vue ?

« Avec mon collègue vidéaste, nous avons demandé aux pilotes s'il était possible de survoler la manip, puis nous avons donc attendu que Thomas se retrouve en sécurité dans le kiosque pour prendre de l'altitude et shooter l'action. Techniquement parlant, malgré les vibrations de l'hélicoptère dans lequel j'étais, j'ai préféré rester en basse vitesse parce que mon but était quand même de figer les palles du Caïman Marine, pour garder cette notion de vitesse et de puissance, mais j'avais une petite appréhension de peur que le reste de l'environnement soit flou. Et finalement, je ne suis pas déçue du résultat, je suis très fière de ce cliché ! J'en ai vécu des expériences en tant que reporter d’images de la Marine nationale, mais vivre ce genre de moment est tout simplement inoubliable ! Vous mettez le plus célèbre des astronautes français, un hélicoptère moderne et un sous-marin high-tech, 3 top-modèles dans une même action, le tour est joué ! »

Relancé fin 2021, le prix Jacques Balsan de l’Aero Club de France promeut l’apport considérable de l’art photographique dans le grand livre à ciel ouvert de l’histoire de l’aviation.