Les midships de la mission Jeanne d’Arc reçoivent leurs spécialités

Publié le 30/04/2025

Étape très attendue des officiers-élèves sur chaque mission Jeanne d’Arc : l’annonce des spécialités. Elle détermine le domaine dans lequel chacun des futurs officiers évoluera durant la première partie de leur carrière.

Le 21 avril, lors de l’escale du groupe amphibie à la Nouvelle-Orléans, les midships du groupe Jeanne d’Arc ont reçu leurs spécialités. Cette répartition répond avant tout aux besoins de la Marine dans les différentes filières mais prend également en compte les aspirations des jeunes marins et leurs capacités à servir dans ces domaines d’emploi.

Une intégration à l’équipage et aux différents services

Durant toute la première partie de la mission, intégrés au sein des différents services, les officiers-élèves ont assumé des fonctions de quart, en double avec les équipages, ou ont participé à des activités particulières et suivi des cours théoriques.

Les différentes évaluations dans chacune de ces situations ont complété les pré-sélections déjà conduites avant la mission en vue de l’orientation dans certaines spécialités (commando, plongeur-démineur, pilote, coordonnateur tactique de l’aéronautique navale et officier de planification et de conduite des opérations dans la 3e dimension (OPC3D)). Elles ont également fourni les éléments d’appréciation pour l’attribution des autres spécialités (détecteur, canonnier, officier lutte sous la mer en surface ou en sous-marin, missilier sur sous-marin, officier énergie propulsion, etc.).

Et après ?

Leur spécialité en poche, les officiers-élèves vont désormais approfondir les enseignements relatifs à leur domaine d’emploi et en assurer des mises en application ciblées.

Après la mission Jeanne d’Arc, les officiers-élèves effectueront une année au sein d’une unité de la Force d’action navale. Ils seront ensuite affectés à bord d’unités de surface ou poursuivront leur formation technique et spécifique dans les centres et écoles de formation spécialisées de la Marine : l’École d’initiation au pilotage (EIP/50S), le Centre d’entraînement et de formation de l’aéronautique navale (CEFAé), l’École de plongée (ÉCOPLONG), l’École des fusiliers marins (ÉCOFUS) ou les Écoles de navigation sous-marine (ENSM).

Une nouvelle expérimentation pour la Marine

Publié le 29/04/2025

Une expérimentation en mer s’est déroulée au large de Toulon. Un jetski dronisé, porteur d’une charge explosive, a détoné contre la coque d’un chaland de transport de matériel retiré du service actif et dont la protection avait été spécialement renforcée afin d’éviter qu’elle ne coule.

Menée par le Centre d’expertise des programmes navals, cette expérimentation vise à confirmer la capacité de la Marine à mettre en œuvre une munition navale téléopérée, ainsi qu’à évaluer son potentiel de destruction. Dans un contexte international qui ne cesse de se durcir, ces campagnes d’expérimentations sont susceptibles de se reproduire. Elles permettent de renforcer la préparation au combat de haute intensité des équipages et bâtiments de la Marine.

Cette expérimentation s’inscrit dans la lignée de celles conduites depuis quelques mois par la Marine. En décembre 2024, un tir de torpille lourde F21 avait ainsi été réalisé par un SNA contre la coque de l’ex – Premier Maître L’Her. La frégate de type La Fayette Courbet avait par ailleurs été soumis avec succès à un essai de choc par la détonation d’une mine navale en février dernier.

Plongée au temps des premiers sous-marins

Publié le 03/05/2025

Les profondeurs sous-marines fascinent, mais ce n’est qu’au XIXe siècle que l’histoire des sous-marins commence en France. Le musée de la Marine remonte le cours du temps aux origines de ces explorations.

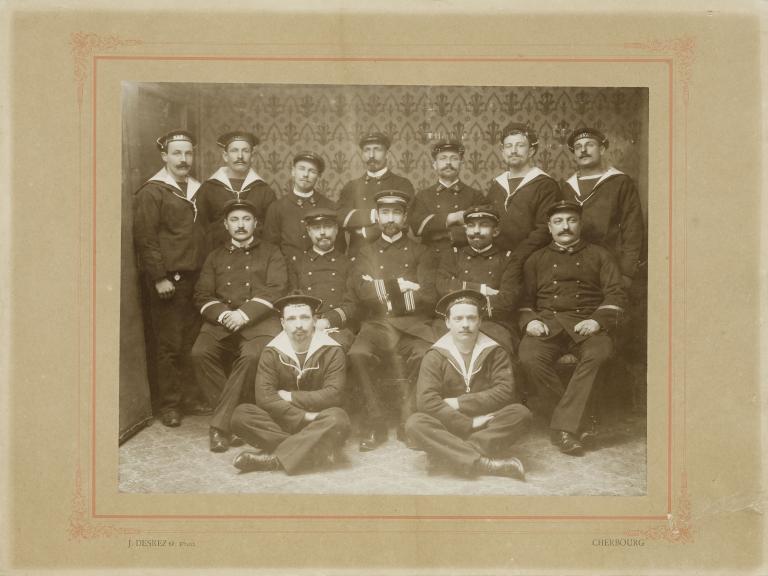

Ce portrait collectif pris au début du XXe siècle à Cherbourg par le photographe Jules Desrez met en scène l’équipage du Narval, avec au centre son commandant Maxime Laubeuf. Aujourd’hui, cette photographie est conservée dans le fonds privé Maxime Laubeuf au Musée national de la Marine.

Si les premières inventions françaises peuvent être datées du début du XVIIe siècle, c’est le Gymnote, conçu par Gustave Zédé en 1888 grâce aux études de Dupuy de Lôme, qui fait véritablement entrer la France dans l’ère du sous-marin.

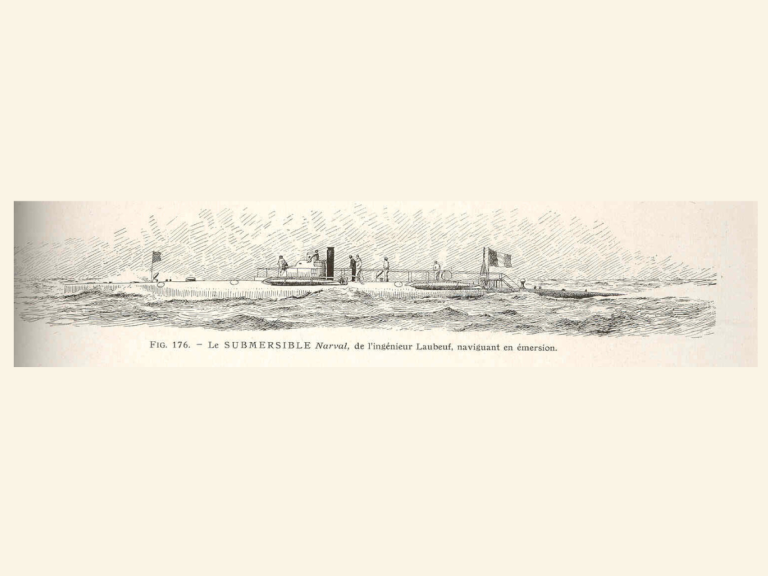

En 1896, le ministre de la Marine Édouard Lockroy lance un concours pour la réalisation d’un torpilleur sous-marin de 200 tonnes capable de franchir 100 miles en surface et 10 en plongée. Maxime Laubeuf remporte le concours en février 1898 avec le Narval, bâtiment hybride révolutionnaire de 117 tonnes, équipé d’un double système de propulsion : à vapeur pour la surface et électrique pour la plongée.

La construction du Narval est entamée sur le chantier de Cherbourg le 23 novembre 1898 jusqu’à sa mise à flot le 21 octobre 1899. Le torpilleur entre en service le 26 juin 1900 et sera retiré le 9 mars 1909.

Avec son univers complexe et secret, le sous-marin n’a depuis cessé de passionner. Intégré aux équipements de la Marine nationale depuis 1915, régulièrement capturé par les photographes de la Défense et les peintres officiels de la Marine, une partie de son histoire est à découvrir au Musée national de la Marine à Paris.

L’Aquitaine s’entraîne à combattre sous la mer dans les fjords de Norvège

Publié le 05/05/2025

Déployée en Atlantique Nord pour une mission de cinq semaines, la frégate multi-missions (FREMM) Aquitaine a conduit un exercice de lutte anti-sous-marine avec la marine norvégienne.

Ce 17 mars au petit matin, rendez-vous est donné au cœur d’un fjord. Un périscope émerge. C’est là, au pied des montagnes enneigées plongeant à pic dans la mer de Norvège, que l’Aquitaine retrouve le sous-marin norvégien Uthaug.

Les deux alliés commencent par un échange de marins qui endosseront le rôle d’observateurs pour toute la durée de l’exercice, et qui se nourriront du savoir-faire de leur unité d’accueil avec pour objectif d’entretenir une meilleure connaissance mutuelle.

S’entraîner à la lutte sous la mer en milieu côtier

Pendant deux jours, la FREMM et le sous-marin se sont affrontés dans un environnement hostile. Pour l’Aquitaine et son hélicoptère Caïman Marine, la mission consistait à interdire l’accès à une zone côtière protégée. Puis, la FREMM a dû au contraire réussir à pénétrer un port dont l’accès était gardé par le sous-marin. L’enjeu pour l’équipage, coutumier du combat en zone hauturière, était de s’entraîner à la lutte sous la mer en milieu côtier, en particulier par petits fonds.

Le retour d’expérience tactique a été riche pour la FREMM comme pour l’Allié norvégien, avec qui les liens ressortent considérablement raffermis.

Les industriels et la Marine : le courant passe bien

Publié le 05/05/2025

À la table de la dronisation, les industriels ont une place de choix. Ils ont présenté leurs produits au Dronathlon et embarqué avec les marins sur le porte-hélicoptères Tonnerre pour la première édition de l’exercice Dragoon Fury. Une proximité inédite et nécessaire pour adapter les innovations des industriels aux besoins opérationnels des marins.

DELAIR

Stephan GUÉRIN, chef des ventes pour les marchés civils et de défense marine

Quelles sont les caractéristiques du DT46 ?

STEPHAN GUERIN : Le DT46 est la 5e génération de drone Delair capable de décoller verticalement et il a profité de notre retour d’expérience en Ukraine. Pour intégrer le drone à la Marine, il fallait le mariniser (résister à un environnement maritime) et le navaliser (capacité à apponter et décoller d’un bâtiment en mouvement à la mer). Cela implique d’être compatible avec les systèmes de gestion des drones du bateau et avoir une antenne omnidirectionnelle. L’idée est d’avoir un drone rapide à mettre en place qui puisse être opéré depuis le central opérations, avec une élongation de 100 km, capable de se gérer automatiquement et de voler à plusieurs sur les mêmes fréquences. En plus de ses capacités opérationnelles, l’avantage du DT46 est son silence.

Comment le retour d’expérience nourrit-il l’innovation des ingénieurs ?

S. G. : Nous sommes fast and serious, si on n’est pas alimenté, on passe à autre chose. Si on n’occupe pas notre espace, quelqu’un d’autre vient l’occuper. La Marine et l’armée de Terre l’ont compris. Le dialogue est capital, nous avons une chance folle de bénéficier rapidement de retours d’expériences de la Marine. Je suis très impressionné et sensible à la capacité des marins à s’adapter, c’est de l’essence dans notre moteur qui nous pousse à avancer.

Comment prendre en compte la rapidité de l’évolution technologique pour que le drone ne soit pas obsolète trop rapidement ?

S. G. : Notre business model n’est pas de vendre de la pièce détachée plein fer après avoir vendu un drone. On fait de la fabrication additive avec une licence perpétuelle très peu coûteuse par exemple sur nos drones sous-marins. Notre produit doit être évolutif et ne pas s’autolimiter : c’est dans notre ADN. Nos drones sont pensés pour être multicharges dès le départ pour que demain ils puissent passer de la guerre électronique passive à de la guerre électronique active.

ADROHA

Vianney ROCHET, associé développement commercial

Comment vos drones ont-ils été intégrés à l’exercice Dragoon Fury ?

VIANNEY ROCHET : Nos drones ont été utilisés pour des missions d’interception, l’objectif était de neutraliser les menaces dirigées contre le bateau. Les drones n’étaient pas équipés de charges réelles, nous avons embarqué sur nos vecteurs des charges fictives visant à montrer la capacité à emporter et diriger ces charges contre des cibles.

Un moment marquant de l’exercice ?

V. R. : Embarquer aux côtés des marins nous a permis d’en apprendre plus sur l’environnement opérationnel. Cette proximité est très précieuse pour se rendre compte de certaines contraintes et ainsi faire évoluer nos développements. Déployer un drone depuis un bateau, potentiellement dans un environnement dégradé avec du stress et des conditions climatiques difficiles, engendre des contraintes techniques, logistiques et des aspects de sécurité à ne pas négliger. La bonne compréhension de ces éléments permet d’optimiser le drone et faciliter la vie des marins.

Quelle est votre position face à la profusion de drones sur le marché international ?

V. R. : Le théâtre d'opération ukrainien nourrit beaucoup notre expérience sur l’utilisation des drones et suscite de nombreuses idées. Il faut s’inspirer mais aussi prendre du recul pour s’adapter aux besoins spécifiques en France. La veille technologique est toujours une source d’inspiration, nous permet d'être à la page et d'offrir des solutions en adéquation avec les besoins de la Marine. Le sujet est en pleine effervescence, les salons regorgent d’innovations : il faut néanmoins savoir faire un tri intelligent et sélectionner les bonnes idées. L’évolution est très rapide mais parfois il faut laisser le temps à certaines technologies de murir

COUACH

Yann HUORT, responsable du développement commercial Europe

Comment est né votre projet de drone ?

YANN HUORT : L’USV Magellan est le fruit de notre propre recherche. Nous voulions être cohérents sur le secteur du drone avant de discuter avec de futurs partenaires. Nous sommes partis d’une page blanche pour créer un produit qui est un assemblage de briques technologiques réutilisables sur d’autres projets. Nous avons ajouté des contraintes : le drone devait être hautement modulable avec une propulsion innovante et entrer dans un conteneur de vingt pieds.

Un moment marquant de Dragoon Fury ?

Y. H. : Le débriefing fait avec le commandant, le commandant en second et l’officier de manoeuvre nous a permis de bénéficier de retours très positifs et même élogieux (sourire). Ce sont des retours extrêmement importants et motivants pour les équipes. Les exercices comme Dragoon Fury permettent d’exprimer les besoins des uns et des autres. Nous apportons des idées à la Marine et recevons en retour des directives afin de mieux orienter le développement de nos produits.

Comment le retour d’expérience des marins nourrit-il l’innovation des ingénieurs ?

Y. H. : Nous ne sommes pas à la place des marins, donc nous ne pouvons pas formuler leur expression de besoins. En revanche, nous avons tout un panel de compétences et de solutions techniques pour y répondre. Dès la conception de nos drones, nous avons intégré des possibilités de reconfiguration. L’USV est modulaire, on peut réinjecter de nouvelles technologies et de nouvelles générations pour le mettre à niveau et allonger sa durée de vie pour lui éviter de devenir obsolète.

La stratégie de dronisation de la Marine : être agile dans le temps court

Publié le 05/05/2025

L’actualité récente du conflit ukrainien en mer Noire et les attaques houthites en mer Rouge contre des marines militaires ou marchandes ont mis en lumière le rôle de plus en plus déterminant des drones. Multiformes, ils annoncent une profonde évolution du combat naval en se révélant capable d’augmenter les performances des bâtiments et induisent de nouvelles façons de combattre. Chaque pays développe une stratégie de dronisation qui lui est propre. Ce dossier fait un tour d’horizon sur leur potentiel d’utilisation et la posture de la Marine nationale.

Ils bourdonnent dans les airs avec ce timbre reconnaissable désormais par tous les soldats du monde. Effrayants ou rassurants, « les faux bourdons », comme les Anglais les désignent, incarnent pour certains l’avenir des armées et pour d’autres, la chute de Rome. Si la victoire de la machine sur l’Homme n’a pas encore sonné, pour l’heure, les drones se révèlent des alliés d’une efficacité redoutable au service de la tactique militaire. Ces véhicules automatisés sans pilote ne circulent pas seulement dans les airs. Sur les flots et sous les mers, ils s’intègrent au quotidien des marins et sont embarqués sur de nombreux bâtiments de la Marine, selon le voeu de l’ancien chef d’état-major de la Marine, l’amiral Christophe Prazuck, dont le plan Mercator préconisait déjà en 2019 « un drone tactique par bâtiment de surface et sémaphore ». Développés depuis plusieurs années, les drones se sont affirmés comme un élément constitutif de la Marine en pointe. « Multiplicateur de force », c’est un « game changer » (comme l’a illustré le conflit en Ukraine) qui permet à un compétiteur de tenir la dragée haute, prendre l’ascendant sur un adversaire de premier plan, ou de le gêner suffisamment pour infléchir sa stratégie.

Les avantages du drone sont pléthores : endurance, coût économique modéré, légèreté etc. Cet engin téléopéré habillé en composite permet de se rapprocher de la cible sans mettre en péril la sécurité du pilote et des bâtiments qui le transportent.

Lutter contre l’hybridité

Le chef d’état-major de la Marine, l’amiral Nicolas Vaujour, a inscrit dans son plan stratégique la nécessité d'être agiles dans le temps court et déterminés dans le temps long. « Être agile, c’est s’adapter très rapidement », explique-t-il lors de la projection du film Surfaces, le 27 mars dernier à l’École militaire. « Il faut savoir tirer les leçons des conflits que l’on observe, comme en Ukraine, ou que l’on expérimente, comme en mer Rouge, de manière à adapter les bateaux, aéronefs et sous-marins, pour réaliser les missions de la Marine. Nous devons améliorer notre capacité à lutter contre cette hybridité qui nous est opposée régulièrement. »

Afin d’améliorer sa stratégie de dronisation, la Marine nationale effectue différents types d’exercices.

Dragoon Fury

Toujours plus, toujours plus loin. « Avec Dragoon Fury, l’expérimentation est poussée davantage », poursuit l’amiral Vaujour. Les unités participantes peuvent puiser dans l’ensemble des systèmes de drones existants et le scénario inclut des unités de l’armée de Terre et de l’armée de l’Air et de l’Espace. Cette année, près de 700 miliaires issus de la Marine (le porte-hélicoptères amphibie Tonnerre, une flottille amphibie, des plongeurs-démineurs, et l’aéronautique navale) et de l’armée de Terre ont participé à cet exercice du 1er au 14 mars, au large de Toulon. Le scénario ? Mener un assaut du littoral (reprise d’îles) avec un débarquement amphibie de troupes, mené dans un contexte de déni d’accès, avec l’aide de drones de surface, de drones d’attaque et de drones d’interception. « Dragoon Fury a été un vrai succès, se félicite le CEMM, permettant d’aller beaucoup plus vite dans la compréhension des contraintes et possibilités exprimées par les industriels qui, de leur côté, saisissent aussi beaucoup mieux nos besoins et objectifs. C’est essentiel pour aller plus vite. »

À l’ère de l’intelligence artificielle

De façon plus générale, grâce aux drones, l’idée sous-jacente est de répondre à la question suivante : comment démultiplier les capacités du bateau sans en changer la coque ? Pendant la mission Clemenceau 25, une quinzaine de réservistes opérationnels, des data scientists, ont embarqué à bord du groupe aéronaval « pour aider à développer des algorythmes en utilisant les données collectées. C’est la Marine données-centrée ». Quand il y a une « distance zéro » entre l’ingénieur et le marin, on va plus vite. Ces bateaux, qui ont embarqué des data hub, sont aussi pourvus d‘une intelligence artificielle d’un niveau secret, permettant d’accélérer l’analyse des données recueillies. Raccourcir la boucle de décision est absolument essentiel. « Nous sommes en train de vivre une révolution. »

Le canal du Mozambique sous étroite surveillance

Publié le 22/04/2025

Le cyclone Chido qui a cruellement frappé Mayotte en décembre dernier a jeté une lumière médiatique sur une région aux enjeux maritimes, économiques et sécuritaires imbriqués.

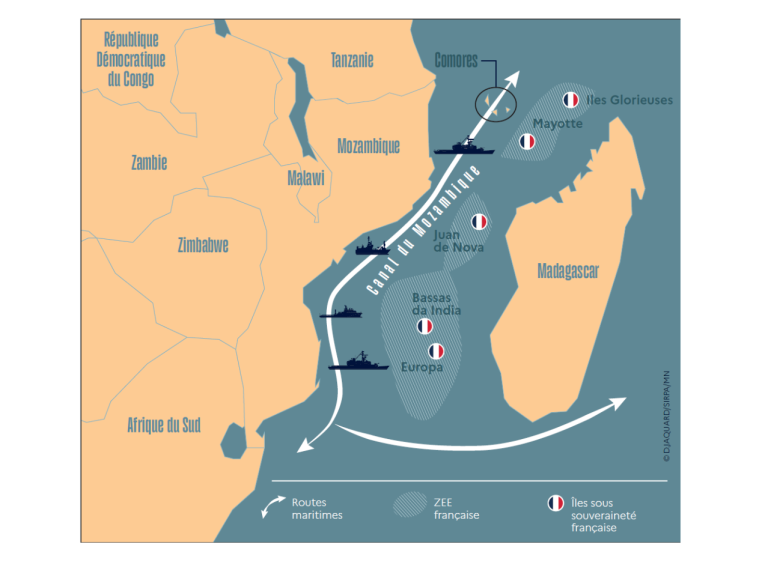

Sur la côte orientale de l’Afrique, le canal du Mozambique est à la croisée d’un corridor maritime capital, d’un potentiel énergétique immense et d’une compétition entre puissances qui s’intensifie.

La crise en mer Rouge a redonné au canal du Mozambique une importance grandissante dans le trafic maritime international. Les attaques houthies ont incité de nombreux armateurs à préférer le contournement de l’Afrique par le cap de Bonne Espérance jugé moins dangereux, que par le canal de Suez.

« Environ 30 % du trafic pétrolier mondial transite chaque année par le canal du Mozambique, soit plus de 5 000 navires, explique Djenabou Cissé chargée de recherche pour la Fondation pour la recherche stratégique (FRS). Ce passage stratégique de 1 600 kilomètres est essentiel, notamment pour le transport de pétrole en provenance du Moyen-Orient. » Espace de flux, cette zone est aussi riche en ressources halieutiques et minières, notamment les nodules polymétalliques, utilisés pour la fabrication des batteries lithium-ion et stratégiques dans le cadre de la transition énergétique mondiale. La France, elle, bénéficie d’une position privilégiée dans la région grâce à Mayotte et aux îles Éparses qui commandent une zone économique exclusive de près de la moitié des eaux du canal du Mozambique. Mais sa souveraineté sur certaines îles est disputée 1 au moment où la compétition internationale s’accélère.

Eldorado maudit ?

Les fonds du canal du Mozambique recèlent des milliards de mètres cubes de gaz, l’équivalent selon les experts des réserves de la mer du Nord ou du golfe Persique. Au début des années 2010, la découverte de ces gisements gaziers au large a suscité un immense espoir pour le Mozambique, considéré comme l’un des pays les plus pauvres au monde. Aujourd’hui, les leaders mondiaux de l’énergie sont à la manœuvre : l’italien ENI, l’américain Exxon Mobil, et bien sûr le français Total Energies avec son projet « Mozambique LNG » qui a nécessité un investissement de plus de 18 milliards d’euros. Sauf que ce mégaprojet gazier situé au large des côtes de la province du Cabo Delgado a été brutalement interrompu en 2021. Cette année-là, les djihadistes ont précipité la province dans le chaos. Selon madame Cissé, « l’exploitation gazière et pétrolière offshore, cruciale pour l’économie mozambicaine, est directement menacée par cette insécurité régionale persistante. En novembre 2024, le projet Rovuma LNG, conduit par ENI et ExxonMobil, a également été suspendu en raison de la recrudescence des attaques des groupes liés à l’État islamique dans la région. » Les élections générales du 9 octobre 2024 qualifiées des « plus frauduleuses depuis 1999 » par l’ONG Public Integrity Center (CIP) ont encore aggravé la situation intérieure du pays qui pourrait devenir un « eldorado maudit ». « Bien que l’Union européenne voie dans le gaz mozambicain une alternative stratégique pour réduire sa dépendance au gaz russe, les investisseurs hésitent à engager des capitaux dans ce contexte sécuritaire régional volatile. » Enfin le trafic de drogue et la piraterie, qui se développent dans la partie septentrionale du canal, s’ajoutent aux enjeux sécuritaires auxquels est confronté le Mozambique.

Une concurrence plus ou moins ouverte et assumée

Selon une étude de l’Institut français des relations internationales datant de 2022 2, le canal du Mozambique est « un espace dans lequel sont en concurrence, de façon plus ou moins ouverte et assumée, des puissances internationales telles que les États-Unis, la France, la Russie, la Chine ou l’Inde. Ils proposent investissements économiques et coopération sécuritaire ». C’est bien sûr le cas de la Russie dont la « stratégie consiste à fournir des services de sécurité et de communication en échange de ressources naturelles et/ou d’un soutien lors des votes au Conseil de sécurité des Nations unies ». C’est aussi vrai pour la Chine. Dès 2023, le député Yannick Chenevard avançait dans ses travaux 3 pour la commission de la Défense nationale et des forces armées que la Chine a « multiplié les investissements dans la région, faisant du Mozambique le point d’entrée de la Communauté de développement de l’Afrique australe. Elle privilégie les investissements dans les infrastructures de transport comme la rénovation de l’aéroport de Maputo, la construction d’une autoroute ou l’extension du port de Nacala ». Dans ce contexte, l’Inde veut également avoir voix au chapitre. Grâce à sa communauté très présente à Madagascar, New Dehli se voit comme un acteur incontournable pour la stabilité de la région. Les plus grandes puissances internationales se sont retrouvées « autour de trois enjeux majeurs : contrôler une voie maritime stratégique, accéder aux ressources naturelles, et affirmer leur influence géopolitique et militaire ».

Les enjeux maritimes de la Guyane

Publié le 11/03/2025

Territoire ultramarin situé à 8 000 km de la rade de Brest, la Guyane présente de nombreuses singularités géographiques, culturelles et sécuritaires. Son espace maritime délimité par les estuaires des fleuves Oyapock et Maroni est riche d’enjeux et de défis.

Recouverte à 95 % par la forêt amazonienne, la Guyane est le plus grand département français avec une superficie totale de 83 846 km², soit l’équivalent du Portugal. Bordé à l’Est et au Sud par le Brésil et à l’Ouest par le Suriname, cet immense territoire s’étire le long d’un littoral de 378 km. Principalement composée d’une mangrove mouvante au gré des saisons, sa façade maritime offre à cette terre de France en Amérique du Sud une zone économique exclusive (ZEE) de 131 506 km². Un vaste espace auquel il faut encore ajouter 72 000 km², correspondant à l’extension du plateau continental, qui permet depuis 2015 à notre pays de disposer de droits souverains pour l’exploration et l’exploitation des potentielles ressources naturelles situées dans les grands fonds et leurs sous-sols. L’économie bleue représente 1,5 % du PIB guyanais et 1,7 % des emplois. Quant au port de Dégrad-des-Cannes, situé sur le fleuve Mahury, il est le principal vecteur pour les échanges commerciaux, tandis que 99 % du fret annuel transite par le Grand Port maritime (GPM), 23e port français en tonnage de marchandises.

« Ce qui n’est pas surveillé est visité, ce qui est visité est pillé et ce qui est pillé finit toujours par être contesté. », avait déclaré l'amiral Christophe Prazuck. Face à ce constat, les services de l’État en Guyane et la Marine nationale coopèrent étroitement. Si la mission de protection du Centre spatial guyanais à Kourou, d’où décollent les fusées Ariane VI, assurée dans le cadre de l’opération Titan par les Forces armées en Guyane (FAG), est la plus connue du grand public, le rôle de la Marine ne s’arrête pas là. C’est même la fusée qui cache la forêt. L’Amérique du Sud est en effet l’un des plus gros bassins d’extraction d’or avec près de 20 % de la production mondiale concentrée dans les Andes, le Sud-est du bassin amazonien et le plateau des Guyanes, dont fait partie la Guyane française. Depuis les années 1990, l’orpaillage illégal est la cause d’un désastre écologique car le mercure, massivement utilisé pour séparer l’or du minerai, détruit les cours d’eau, les forêts et empoisonne les populations. En raison de l’augmentation des contrôles réalisés dans le transport aérien et de la modification vers le sud des itinéraires empruntés par les passeurs, la problématique du trafic de drogue par voie maritime dans la région devrait s’accroître considérablement dans les années à venir. Enfin, la découverte récente de plusieurs gisements de pétrole au large du Suriname voisin et ses conséquences sont aussi observées avec attention. Cette potentielle manne pétrolière pourrait malheureusement engendrer des effets déstabilisateurs, depuis un renforcement du risque de brigandage et de piraterie, jusqu’à l’apparition de tensions interétatiques.

Pêche illégale

Autre mission permanente d’envergure de la Marine nationale : la lutte contre la pêche illégale (LCPI). Abondantes en ressources halieutiques, les côtes guyanaises font encore trop souvent l’objet de campagnes de pêche illégale, avec de graves conséquences environnementales, économiques et sécuritaires. à l’Ouest, des pêcheurs surinamais effectuent des incursions profondes. à l’Est, à la frontière maritime près du fleuve Oyapock, des tapouilles brésiliennes s’opposent très fréquemment aux contrôles réalisés dans le cadre de la mission de police des pêches. Et, plus au large, des ligneurs vénézuéliens se sont spécialisés dans la pêche du vivaneau.

Maintenir la souveraineté de la France

Que ce soit dans le cadre d’opérations sous la responsabilité du préfet ou de missions commandées par le général commandant supérieur des FAG, tous les acteurs partagent un triple objectif : maintenir la souveraineté de la France sur ses eaux, protéger l’environnement et la biodiversité et lutter contre les trafics illicites. L’État peut s’appuyer sur des moyens principalement localisés à proximité de Cayenne, comme dans la base navale de Dégrad- des-Cannes. Dans ses installations, deux patrouilleurs Antilles- Guyane, bâtiments récents spécialement pensés pour le milieu guyanais et ses opérations, une vedette côtière de surveillance maritime (VCSM) de la gendarmerie maritime et une embarcation remonte-filets, la Caouanne, sont opérationnels. Plus à l’Ouest, à Kourou, une autre VCSM et un bâtiment des douanes complètent le dispositif. Ces moyens navals et nautiques sont aussi épaulés par plusieurs aéronefs, principalement ceux de l’armée de l’Air et de l’Espace, qui apportent une allonge certaine dans la détection et l’identification des contacts en mer. Sans oublier le système TRIMARAN, doté d’une capacité de surveillance par satellite. L’espace maritime en Guyane apparaît ainsi comme une zone intégrant des enjeux régionaux spécifiques qui dépassent les simples problématiques frontalières des frontières et pourraient être appréhendés par un dialogue interrégional renforcé.

Métamorphoses droniques : innovations et expérimentations

Publié le 06/05/2025

Le développement d’une flotte dronisée participe activement au renforcement d’une Marine agile et puissante. Le capitaine de vaisseau (CV) Nicolas Geffard, à la tête du centre d’expertise du combat naval de la Force d’action navale, et le capitaine de vaisseau Iban Harismendy, commandant le centre d’expertise des programmes navals, éclairent Cols bleus sur le processus de dronisation de la Marine.

Quels enseignements tirer des affrontements hybrides en mer Rouge et en mer Noire ?

CV NICOLAS GEFFARD : Les tensions sur ces théâtres ont montré des compétiteurs extrêmement agiles. En Ukraine, lorsqu’une nouvelle menace était créée, l’adversaire avait trouvé la parade dans les six semaines qui suivaient.Ce cycle d’innovation très court permet de retrouver l’initiative et mettre l’adversaire en difficulté. Aujourd’hui, les cycles de la Marine sont élaborés en temps de paix offrant à l’innovation une grande qualité, une grande sûreté et une grande fiabilité mais un rythme moins soutenu.

En mer Rouge, la menace s’étend du petit drone légèrement armé, peu sophistiqué jusqu’au missile balistique. La Marine doit être prête à faire face à tout type de menace et donc avoir une capacité de réponse graduelle, mesurée mais efficace. Miser sur le haut du spectre est incontournable mais il faut être capable de neutraliser un petit drone autrement qu’avec un tir Aster.

CV IBAN HARISMENDY : Dans la logique du bouclier et de l’épée, face à l’émergence de la menace dronisée, il faut accélérer le développement de la lutte anti-drones notamment grâce à des armes à énergie dirigée ou des moyens cinétiques. Par ailleurs, les théâtres d’opération confirment le besoin impérieux d’être capable de faire travailler nos forces dans un environnement dénié : un environnement où les systèmes d’informations et de navigation satellitaires ne sont pas forcément disponibles. Les forces s’y entraînent et c’est un domaine dans lequel on conduit un certain nombre d’expérimentations.

Quelle est la stratégie de dronisation de la Marine aujourd’hui ?

CV N. G. : Devant le constat de notre retard sur les drones aériens, on a changé de méthode. Nous nous sommes dit : « Testons à foison ! Prenons tout ce qui existe sur étagère, embarquons-le sur nos bateaux, testons-le et observons ». Notre feuille de route se construit au fur et à mesure et on avance en expérimentant. Nous avons besoin de masse, donc le drone ne doit pas nous coûter cher à l’unité. De plus, il faut envisager de perdre le drone qui sera envoyé dans la zone sous déni face à la menace, afin de pousser l’adversaire dans ses retranchements et parce que cela épargnera des vies humaines.

CV I. H. : Le drone doit être perdable par essence. Développer des drones trop chers, trop technologiques est un non-sens. L’un des points essentiels dans la dronisation est donc de s’appuyer au maximum sur la dualité civilo-militaire pour réduire les coûts de développement. C’est un des axes qui doit nous permettre de gagner en agilité. Au-delà de ces principes, l’approche de la Marine avec le système de lutte anti-mines du futur (SLAM-F) a été disruptive. En repensant le domaine capacitaire de la guerre des mines, le challenge était important parce qu’il fallait renouveler une composante en la dronisant et la penser dans deux dimensions (en surface et sous l’eau). L’idée pour la Marine est de capitaliser sur les acquis et le retour d’expérience de SLAM-F et de miser sur les expérimentations comme le Dronathlon ou Dragoon Fury pour faire murir nos industriels et être capable de mieux spécifier le besoin et puis décliner.

Comment la Marine fixe-t-elle ses objectifs devant la profusion de drones disponibles sur le marché international ?

CV I. H. : Le foisonnement est bon, il faut laisser les idées germer, ne pas brider les gens d’emblée. Embarquer les industriels à bord pour des expérimentations, c’est une très bonne chose mais après, il faut écrire, tirer des conclusions pour faire les bons choix et orienter les feuilles de route capacitaires qui s’appuient sur ces retours d’expériences.

CV N. G. : Il y a deux écueils possibles : se disperser, que des personnes fassent deux fois la même chose et perdre nos industriels qui seraient trop sollicités. Il faut instaurer un vrai dialogue entre les forces, les centres experts et les industriels. C’est une approche de l’innovation débridée mais concertée pour monter en gamme.

Comment anticiper l’évolution technologique pour que les drones ne soient pas obsolètes trop rapidement ?

CV I. H. : Il faut penser les drones sur des cycles de vie courts, en développant trois piliers qui n’auront pas forcément la même durée de vie : en premier lieu, la plateforme conférant au drone son autonomie, sa puissance, son agilité, sa capacité d’emport. En second lieu, les charges utiles embarquées sur une plateforme qui devra être modulaire (caméra optronique, perche sonar, drone captif). Et enfin la partie intelligente allant de la génération des données, leur sécurisation, la connectivité permettant leur transport et l’exploitation (C4ISR).

Il doit en outre y avoir une interopérabilité native des drones avec la capacité de les fédérer autour d’un outil de commandement et de contrôle (C2) unifié, indépendant du drone lui-même. En factorisant ces éléments, on arrive aussi à réduire les coûts d’acquisition et avoir des cycles de vie agiles. Par ailleurs, une dronisation efficace requiert une approche système de drones – un drone de surface seul a peu d’intérêt. S’il met en oeuvre un drone aérien et peut communiquer avec un drone sous-marin, les avantages des trois milieux sont exploités et on multiplie les effets. Ils seront d’autant plus intéressants qu’ils seront utilisés en masse.

Contre-amiral Guillaume Pinget

Publié le 05/04/2025

Le commandant supérieur des forces armées en Polynésie française et commandant de la zone maritime pacifique est également un acteur majeur de l’action de l’État en mer dans cette zone.

Amiral, quels sont les grands enjeux de la zone de l’océan Pacifique ?

CA G. P. : Le Pacifique est devenu le centre de gravité du monde et les grands défis y sont multiples. En Polynésie et en Océanie, les principales préoccupations des populations sont les risques liés aux changements climatiques. Le nord du Pacifique est plutôt dominé par les tensions entre la Chine et les États-Unis ce qui structure les relations des états de la zone. Les contentieux entre les États de l’Indopacifique en mer de Chine méridionale génèrent des tensions sur fond de crise économique et d’enjeux de puissance. La Russie est aussi un acteur important dans le Pacifique, car son influence s’étend jusque dans le nord de la zone.

Comment l’arrivée du groupe aéronaval (GAN) a-t-elle été préparée ?

CA G. P. : Pour mon état-major, l’arrivée de 3 000 marins constituait un magnifique défi du point de vue de leur intégration dans la zone maritime et sur le théâtre d’opération. Lors de la planification de la mission, nous avons réfléchi avec le Centre de planification et de conduite des opérations et l’état-major du GAN aux pays avec lesquels nous allions coopérer, quels seraient les principaux points d’efforts et effets à produire. La présence du GAN est l’aboutissement d’un travail entrepris depuis la mission Marianne d’un sous-marin nucléaire d'attaque en 2021, et poursuivi avec les déploiements des frégates Lorraine puis Bretagne en 2023 et 2024.

Quels liens entretenons-nous avec les nations riveraines du Pacifique ?

CA G. P. : Les 31 partenaires et pays avec lesquels je suis chargé des relations militaires ont tous des particularités ou des préoccupations différentes. L’enjeu est de réussir à développer nos partenariats avec chacun de ces pays en nous adaptant à leurs préoccupations tout en préservant nos intérêts. Nos principaux alliés et partenaires sont les États-Unis, l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Nous avons également des partenaires asiatiques plus ou moins anciens comme la Corée du Sud, le Japon, la Malaisie et Singapour. Enfin, nous collaborons de plus en plus avec l’Indonésie, les Philippines, le Vietnam ou encore les États insulaires du Pacifique. Nous recherchons des interactions avec chacun d’eux afin de renforcer notre coopération de défense dans toutes les composantes des armées et notre interopérabilité.

C’est la première fois que le GAN se déploie aussi loin aussi longtemps, pour quelles raisons ?

CA G. P. : Nous sommes la seule nation européenne riveraine du Pacifique avec trois territoires dans la zone, et jusqu’à sept si l’on regarde tout l'Indopacifique. D’un point de vue opérationnel, avant Clemenceau 25, nous coopérions déjà de façon satisfaisante avec les forces navales américaines, dans la zone euro-atlantique et centrale [Méditerranée et ouest de l’océan Indien, NDLR]. En revanche, nous n’avions pas encore atteint ce niveau d’interopérabilité avec les forces de l’Indopacifique (3e et 7e flottes). Ce déploiement permet de franchir un seuil sur ce théâtre d’opérations. L’objectif a été atteint et l’exercice Pacific Steller en est une parfaite illustration.

La présence du GAN envoie un message fort aux compétiteurs, lequel ?

CA G. P. : Celui de notre engagement dans la zone en tant que nation riveraine, notre volonté de coopérer avec eux au service d’un Indopacifique ouvert, libre et respectueux du droit international et de toutes les souverainetés. Ce message s’adresse aussi à la communauté internationale.

La présence de la Marine dans cette zone maritime est-elle amenée à se renforcer ?

CA G. P. : Nous connaissons actuellement une remontée en puissance dans les forces de souveraineté pour agir depuis nos outre-mers dans l’espace que je qualifierais d’Asie-Pacifique. Depuis quelques années, nous prévoyons des déploiements de navires basés en métropole, pour renforcer les coopérations et appuyer nos moyens permanents dans la zone. Je travaille actuellement avec l’état-major de la Marine pour préparer la suite du GAN et identifier les prochaines opportunités ou besoins de déploiement. J’ai ainsi à l’esprit le déploiement la mission Jeanne d’Arc pour l’année 2026, qui est susceptible d’évoluer dans le Pacifique.