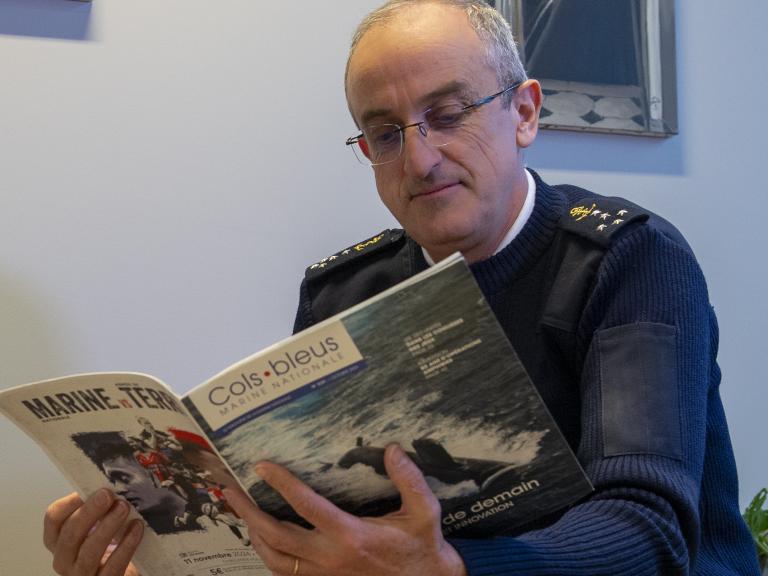

«Fournir aux marins une lecture choisie spécialement pour eux », et « tenir le public au courant de la vie de notre marine nationale». Telle était l’injonction fixée par Louis Jacquinot, ministre de la Marine du gouvernement provisoire, à son ami Paul-Jean Lucas, lorsqu’il lui confia la direction de l’hebdomadaire Cols bleus, pour accompagner la réunification et la reconstruction de la Marine nationale. Une intention fondatrice qui n’a pas pris une ride en 80 ans.