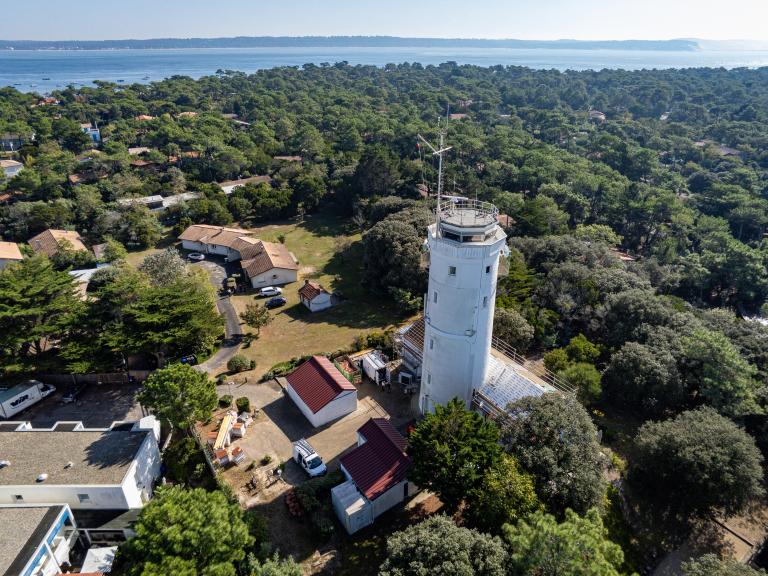

Surveillance des approches maritimes : de la tour à feu au sémaphore

Publié le 01/01/2024

Lors de leur création officielle en 1806 sous Napoléon Ier, les sémaphores étaient chargés de surveiller les approches maritimes et d’avertir par signaux optiques de toute activité ennemie. Toujours en fonction, ces postes de surveillance assurent des missions diversifiées qui vont de l’assistance à la navigation à la surveillance des approches en passant par la régulation du trafic maritime et de la pêche.

Dès les prémices de la navigation, la surveillance des côtes a été un enjeu stratégique majeur. Avec le développement du commerce méditerranéen, d’île en île, puis bientôt d’état à état, le balisage du littoral devient indispensable et les premiers phares illuminent la nuit depuis l’Antiquité. Attestés chez les Égyptiens, les Grecs et les Romains, et sans doute déjà chez les Carthaginois et dans la civilisation minoenne (îles de Crète et de Santorin en Grèce), ils sont bâtis en bois ou en pierre. Isolées ou accolées à d’autres édifices, ces « tours à feu », entretenues avec du bois, du charbon, de la tourbe ou de l’huile, assurent peu à peu la sécurité des voies maritimes et signalent les périls de la côte comme les entrées des ports. « Mais, comme tous les phares, elles ne fonctionnaient que dans une seule direction : celle de la terre vers la mer, fait remarquer Vincent Guigueno, historien-chercheur spécialiste de l’histoire maritime et membre de l’Académie de Marine. Or pour transmettre des informations de la mer vers la terre, en cas de danger, il fallait mettre au point un autre système fondé non plus seulement sur la signalisation mais sur la communication. » Face aux menaces du large, les Romains furent parmi les premiers à mettre en place un dispositif de surveillance composé d’environ 3 000 postes de guet, communiquant par des signaux de fumée pour surveiller la mer et signaler la présence de navires, amis ou ennemis. Ce sont les ancêtres des sémaphores du xixe siècle.

Tours génoises

Au Moyen âge, l’émergence des grandes cités portuaires, comme Venise ou Gêne, s’accompagne de la construction de nombreux édifices de signalisation qui jalonnent les routes maritimes. Cependant, la même problématique demeure : comment prévenir efficacement la terre de l’imminence d’une attaque venue de la mer ? Et, surtout, comment transmettre ces informations. Au xve siècle, pour lutter contre les incursions barbaresques, les Génois qui dominent alors la Corse mettent en place un système complexe de surveillance de l’île reposant sur un réseau de près de 90 tours communiquant entre elles par des feux. Dans les îles britanniques, un dispositif similaire, quoique plus modeste, est construit à Jersey pendant la même période. Mais la communication reste très rudimentaire. à l’époque moderne, l’interminable conflit entre la France et l’Angleterre et les nombreuses tentatives de blocus ou de débarquements militaires sur les côtes françaises, conduisent Colbert à réorganiser l’ensemble des fortifications. Chargé de mettre en œuvre ce vaste chantier, Vauban fait construire des dizaines des batteries côtières. édifiées sur le littoral au plus près des points vulnérables (plages, estuaires, entrée de port, etc.), elles sont flanquées de postes de garde, comportant souvent deux bâtiments : un magasin à poudre et un four pour chauffer les boulets. En 1795, une ligne continue de vigies côtières vient les consolider et, de l’Ancien Régime à la Révolution jusqu’aux débuts du Premier Empire, batteries et vigies correspondent à l’aide d’un code similaire à celui utilisé à bord des navires de guerre.

Signes et pavillons

Depuis la publication en 1778 du livre de Jean-François du Cheyron du Pavillon « Tactique navale », la communication en mer ne cesse de se perfectionner. à cette époque, quelque 1 600 signes associés à des combinaisons d’un ou plusieurs pavillons, guidons, triangles ou flammes permettent désormais de transmettre des ordres de manœuvres et des indications relativement précises. Ce mode de transmission, très dépendant des conditions de vent et de la visibilité, n’est pas vraiment standardisé et la communication optique maritime est encore loin d’être unifiée. En 1806, Napoléon Ier, soucieux de mieux protéger les côtes de l’Empire, demande au ministère de la Marine de trouver un système plus précis et plus efficace pour surveiller des navires depuis la terre. Depuis 1794, la généralisation du télégraphe optique inventé par les frères Chappe (photo ci-contre) permet d’échanger des informations à terre sur de longues distances. Malheureusement le système, assez fragile, ne peut pas fonctionner correctement par grand vent et se montre inadapté au milieu maritime. Autre problème, le télégraphe ne comprend que 96 « syllabes » et ne permet pas de coder les messages. En 1800, Charles Depillon, un inventeur de génie, crée un système de signaux beaucoup plus complexe composé de lettres, mais aussi de phrases correspondantes chacune à un chiffre unique transmis à l’aide d’un mât sur lequel sont articulées des ailes superposées : le sémaphore, du grec, sema : « signe » et phoros : « qui porte ». Une petite révolution.

Bras articulés

Entre 1806 et 1807, le vice-amiral Decrès, ministre de la Marine, fait installer un réseau de sémaphores sur toutes les côtes. Le premier prototype est établi sur la pointe du Roc à Granville entre 1804 et 1805, par Louis Jacob. Peu à peu, ces postes de défense sont chargés principalement de surveiller les approches maritimes et de signaler par signaux optiques toute activité ennemie. Composé d’un mât d’environ douze mètres de haut sur lequel se trouvent quatre bras articulés, pouvant prendre chacun sept positions, ils peuvent émettre 1 849 signaux distincts sous forme de lettres et de chiffres codés. En fonction d’indicatifs préétablis, les sémaphores transmettent également des messages secrets ou compris seulement par les états-majors. Très ingénieux, inviolables et d’une simplicité enfantine, ils se montrent particulièrement efficace lors du Blocus continental (1806-1814) et certains restent en service jusqu’en 1823. Puis ils sont laissés à l’abandon sous la Restauration avant d’être réhabilités sous le Second Empire.

En 1862, 131 sémaphores divisés en huit circonscriptions, chacune sous les ordres d’un capitaine de frégate, sont dotés d’un télégraphe permettant aux navires de transmettre leurs communications. En plus des signaux basés sur les positions des bras articulés, ils utilisent également le code international des signaux de 1856. Un nouveau système fondé sur les pavillons colorés, convertibles en lettres, elles-mêmes codées ou utilisées pour former un nom propre ou autre mot particulier. Certains sont aussi équipés d’une pièce d’artillerie pour prévenir les navires en cas de mauvaise visibilité et de péril. Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, grâce à leur capacité télégraphique, les sémaphores deviennent le principal canal de communication entre les navires et la terre. En 1897, le personnel des sémaphores est intégré à la Marine. « Cette époque marque un point de bascule particulièrement intéressant dans l’histoire du balisage et de la signalisation en mer, assure Vincent Guigueno. Le sémaphore devient un système mixte, civil et militaire, qui, à mon sens, annonce une nouvelle manière de penser l’espace maritime ».

Surveillance et sécurité

En 1958, le service de télégraphie est fermé et les sémaphores sont chargés de la surveillance de l’espace maritime, aérien et terrestre, militaire comme civil et doivent participer à la sécurité de la navigation et à la sauvegarde de la vie humaine dans la zone côtière. Un rôle majeur assuré seul jusqu’à la création des CROSS, (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage) en 1970. Aujourd’hui, 59 sémaphores sont toujours en activité sur les côtes métropolitaines. Classés en trois groupes selon leur situation géographique et leur zone de compétence, ils assurent à la fois des missions militaires de surveillance et des missions de service public dans le cadre de la coordination de l’action de l’état en mer.