Libération de l'hôtel de la Marine : un capitaine de frégate à l’assaut de la rue Royale

Publié le 05/10/2024

Le 25 août 1944, alors que la 2e division blindée du général Leclerc œuvre activement à la libération de Paris, un officier de Marine engagé dans la résistance est chargé de reprendre l’hôtel de la Marine alors aux mains des Allemands. Le capitaine de frégate Paul Hébrard va réussir cette mission avec un groupe constitué d’une poignée de marins.

A la fin du mois d’août 1944, l’étau se resserre autour de l’Allemagne. Les troupes alliées qui ont débarqué deux mois plus tôt en Normandie marchent sur Paris. Et, à l’intérieur même de la capitale, des hommes s’activent pour libérer leur pays du joug allemand. Parmi eux, Paul Hébrard, un officier de Marine. Depuis janvier, il a pris la tête d’un mouvement clandestin des forces françaises de l’intérieur (FFI). Entré dans la Marine en 1918, il est capitaine de frégate et pilote d’aéronautique navale. Son atout principal ? Il est rodé à l’exigence opérationnelle. En 1935, il a battu le record du monde de distance en hydravion : 32 heures passées en vol, de quoi rallier depuis Cherbourg les 4 280 kilomètres qui le séparaient de Zinguichor, au Sénégal.

Le 25 août, la bataille de Paris atteint son paroxysme. On entend des coups de canon tonner à l’ouest de la capitale. Le capitaine de frégate Hébrard a une cible : la libération de l’hôtel de la Marine, aux mains de la Kriegsmarine depuis 1940, et empêcher à tout prix un dynamitage ou un incendie criminel de ce bâtiment classé aux monuments historiques. Malgré les combats qui font rage un peu partout dans la ville, l’ancien ministère de la Marine situé place de la Concorde est encore bien gardé. Impossible de le prendre de front. À 15 heures, le groupe du commandant Hébrard tente une nouvelle manœuvre : entrer par l’hôtel de Talleyrand, également connu sous le nom d’hôtel Saint-Florentin ou de Rothschild, voisin de la cible. Ce dernier, abandonné a été laissé sans surveillance. La voie est libre. La section s’engage dans le bâtiment inoccupé. Elle gravit un escalier et investit le premier étage. Encore une passerelle à prendre, et ils seront dans l’hôtel de la Marine.

Sans un bruit, le groupe se faufile dans l’ancien ministère situé au 2 de la rue Royale, jusqu’aux fenêtres qui donnent sur la cour intérieure. La position est stratégique, car elle domine le bataillon des hommes de la Kriegsmarine qui attendent en contre-bas. Trop concentrés sur l’entrée principale, ceux-ci n’ont pas remarqué le commandant Hébrard. Il n’a donc pas un instant à perdre : il doit faire preuve de sang-froid et prendre rapidement une décision. D’un geste de la main, il fait signe à ses hommes de tirer quelques salves sur les Allemands massés en garnison. L’effet est immédiat. Les 150 soldats ennemis se rendent sans grande résistance.

Solennellement, l’officier allemand remet son poignard et le pavillon rouge floqué d’une croix gammée au capitaine de frégate Hébrard. La victoire est totale, mais il n’a pas le temps de la savourer. Il faut encore préserver le bâtiment et la vie des prisonniers.

Confiant leur garde à un détachement de marins tout en protégeant le ministère du pillage, il se charge également de faire envoyer les couleurs sur la terrasse de l’hôtel. Accueilli par une foule qui se masse pour fêter la Libération, le pavillon national flotte de nouveau sur la place de la Concorde.

Au-dessus des nuées

La guerre ne marque pas la fin de la carrière de Paul Hébrard. Marin du ciel, il a fait partie, en 1923, de la toute première promotion de la spécialité aéronautique de Rochefort. Pilote sur ballons libres, dirigeables puis hydravions, il est naturellement détaché chez Air France en 1945. En qualité de directeur de l’exploitation, il contribue activement à la rénovation de la compagnie et participe à reconstruire le réseau aérien français, alors ravagé par la guerre. En 1951, à sa promotion comme capitaine de vaisseau, il œuvre pour le compte du secrétariat général de l’aviation civile, avant d’être rappelé dans la Marine, et envoyé en Indochine en 1953.

Nommé chef d’état-major du Commandant des Forces maritimes en Extrême-Orient, le commandant Hébrard s’engage activement dans le rapatriement des prisonniers et du corps expéditionnaire français (CEFEO). Il y reçoit la croix de guerre épinglée d’une étoile de vermeil avec une citation éloquente : « Notamment par l’impulsion énergique qu’il a donnée à son personnel lors de la constitution du pont aérien en janvier 1951 entre Saigon et Hanoi, a été l’un des artisans du rétablissement de notre position dans le Tonkin. »

Les excellents services rendus aboutissent à sa nomination comme contre-amiral en 1956.

Affichant au compteur près de 5 000 heures de vol, il quitte le service actif trois ans plus tard après plus de quarante années dans la Marine. Une telle durée n’a rien d’étonnant : il était le plus jeune de sa promotion à l’École navale en 1918, à tout juste dix-sept ans. Quant à son record du monde, il n’aura tenu que quelques mois : les 4 449 km à bord du Latécoère 300 Croix du Sud sont dépassés de 481 kilomètres par un hydravion italien, son ancien détenteur.

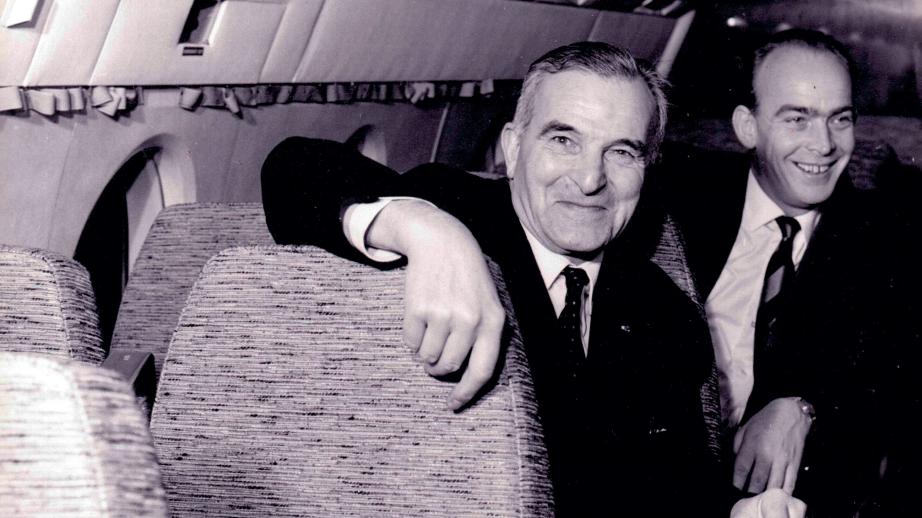

À partir de 1960, et pendant dix ans, l’amiral prend la direction d’Air Inter, compagnie aérienne française, et contribue grandement à son envergure. Cette « prodigieuse réussite » comme le titre le Journal du Dimanche en 1965 se traduit en chiffres plus que probants : sous sa présidence, l’effectif de la compagnie est passé de 7 à 2 350 personnes, son parc aérien de 0 à 35 appareils, et dessert 35 villes intérieures.

Des ailes en héritage

Les distinctions du contre-amiral Paul Hébrard sont nombreuses. Commandeur de la Légion d’honneur, grand-officier de l’Ordre national du Mérite et titulaire de la médaille de l’aéronautique, il reçoit également de l’association des journalistes professionnels de l’aéronautique et de l’espace (AJPAE) le prix ICARE en 1968.

S’inscrivant dans ses pas, le vice-amiral d’escadre (2S) Patrick Hébrard embrasse la même carrière que celle de son grand-père et choisit la voie de pilote dans l’aéronavale. C’est lui qui récolte le témoignage de son glorieux parent.

Fort de ce legs mémoriel, il publie au sein des cahiers de l’association pour la recherche de documentation sur l’histoire de l’aéronautique navale (ARDHAN) une biographie toujours disponible à la vente, Paul Hébrard, du ballon libre à la présidence d’Air Inter.

Mais il ne recueille pas qu’une histoire en héritage : il hérite également du pavillon allemand qui flottait au-dessus de l’hôtel de la Marine. Il l’a confié depuis à la garde du musée de l’ordre de la Libération. Le drapeau est désormais exposé, à l’hôtel des Invalides.