La victoire vient de la mer : 1917, année charnière

Publié le 01/04/2017

Année de la bascule stratégique et de l’entrée en guerre des États-Unis, 1917 constitue le tournant de la Première Guerre mondiale. C’est de la mer que viendra la solution à l’enlisement du conflit à terre. Engagée dans la guerre sous-marine à outrance, la Marine s’adapte à la fois au plan stratégique et tactique (mise en place des convois, création de l’aviation de patrouille maritime…). Elle innove également en inventant l’hydrophone et de nouveaux armements anti-sous-marins, et en développant l’usage de la télégraphie sans fil. Elle se réorganise enfin profondément et durablement. Retour sur cette année décisive pour la victoire.

Vers la guerre sous-marine à outrance

Les Alliés au bord de l’asphyxie

En 1917, le conflit à terre s’enlise et rien ne semble avancer. Les tentatives de percées de 1915 ont été vaines, il en va de même des offensives de masse, de la bataille de Verdun ou encore de la Somme. L’Allemagne semble aux yeux des Alliés infatigable. Et, après Verdun, l’état-major allemand et l’amirauté comprennent vite que la percée décisive ne pourra pas avoir lieu sur le front de l’ouest. Le 9 janvier 1917, le Kaiser Guillaume II ordonne de « commencer le 1er février la guerre sous-marine sans restriction avec la plus grande énergie ». L’Europe entre en état de blocus maritime.

Forcer la victoire

Pour les Alliés, la mer est vitale. Elle permet par exemple le ravitaillement de la France (et a fortiori de la Marine) en charbon. Ses régions minières lui sont inaccessibles depuis 1914, en raison de l’occupation allemande. De son côté, le Kaiser le sait, son pays ne pourra pas tenir très longtemps. Il lui faut mener une guerre courte sans quoi l’Allemagne risquerait de s’épuiser. Le calcul est simple : elle va devoir couler assez de bâtiments pour que les Britanniques, faute de ravitaillement, soient obligés de demander un armistice. Et cela doit être fait avant que l’entrée en guerre inévitable des États-Unis, dont les bâtiments seront pris pour cible, ne fasse sentir ses effets sur le continent.

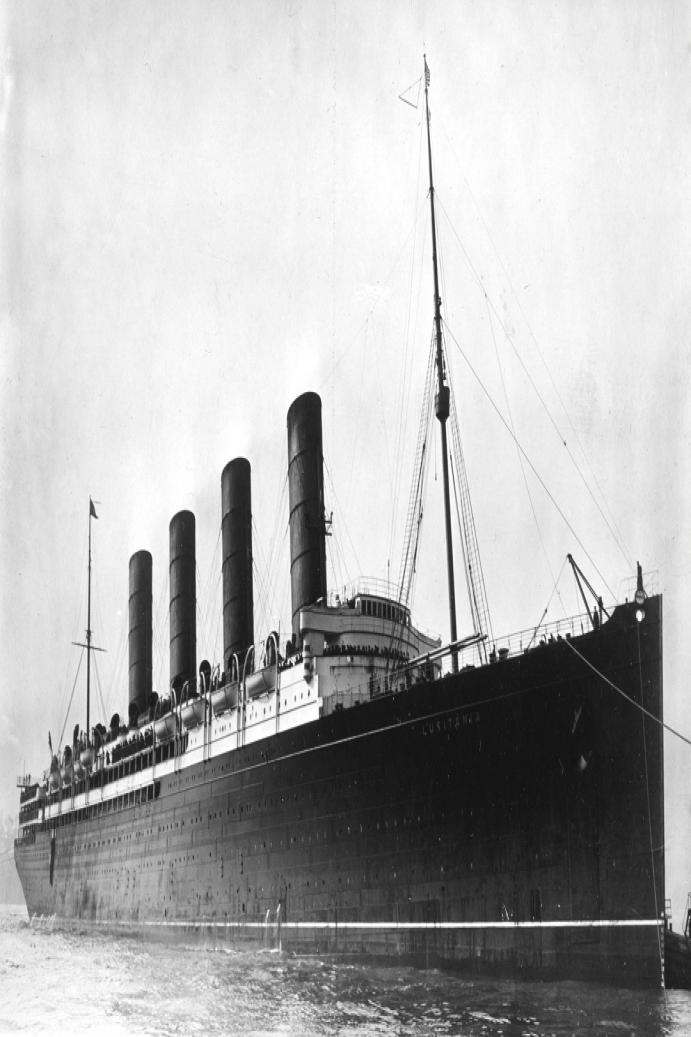

Ce n’est pas la première fois que le pays se lance dans une campagne de guerre sous-marine. En 1915 déjà, ce type d’offensive est alors perçu comme l’unique solution pour desserrer l’étau du blocus franco-britannique. Cependant, cette campagne est rapidement interrompue dès lors que les neutres, États-Unis au premier rang, s’indignent, notamment à la suite des torpillages du Lusitania (le 7 mai) et de l’Arabic (le 19 août). En 1917, le théâtre de la guerre sous-marine change, passant de la Méditerranée à l’Atlantique pour y faire des ravages.

Une adaptation salvatrice

Beaucoup de choses ont changé depuis 1915. La flotte sous-marine allemande compte à présent 128 sous-marins disséminés au fond de toutes les mers européennes. Ses U-boote sont de véritables monstres, entre 850 et 1 000 tonneaux, une vitesse de 16 nœuds en surface et 8 en plongée, et une autonomie de 7 000 milles nautiques. Tout se passe sous la mer, de la défense côtière à l’attaque de navires, en passant par le mouillage des mines. L’objectif est d’arriver à couler 600 000 tonnes par mois, en attaquant sans préavis, au mépris des lois internationales. Le spectre de la première campagne hante encore les marines de l’Entente, qui identifient rapidement la menace et s’organisent en conséquence. La France bénéficie à présent, grâce au contre-amiral Lacaze, d’une réorganisation de son dispositif de lutte anti-sous-marine. La Méditerranée orientale est scindée en deux commandements autonomes : la division des patrouilles de Provence, au nord, et celle d’Algérie-Tunisie, au sud. Le pic des pertes causées par les U-boote atteint son paroxysme en avril 1917, avec plus de 250 000 tonneaux de jauge brute coulés en Méditerranée.

Le système des routes patrouillées montre alors ses limites, et ces dernières sont pointées du doigt, notamment par le capitaine de corvette Castex et de nombreux officiers aussi bien Français que Britanniques. La Conférence interalliée de Corfou (28 avril au 1er mai 1917) signe la fin définitive de l’utilisation des patrouilles en Méditerranée, qui seront remplacées par la formation de convois.

À l’école de navigation sous-marine

Début 1916, la guerre sous-marine à outrance se précise et le nombre de sous-marins allemands ne cesse de croître. Pour contrer la menace et permettre aux équipages sous-mariniers des relèves par des marins déjà formés, l’École d’application sous-marine est créée en septembre de la même année. Implantée à Toulon, elle dispense une formation essentiellement pratique : à bord de sous-marins dédiés à l’enseignement mais aussi de bâtiments de surface. Les marins de toutes spécialités y reçoivent une instruction d’ensemble sur la connaissance du sous-marin, de ses installations et de la manœuvre en plongée. D’une durée de 50 jours, la formation doit permettre à chaque élève de prendre part aux opérations et d’assurer la relève d’équipages fortement mis à contribution en ce début d’année 1917.

La création de l’École d’application sous-marine marque une prise de conscience liée à la nécessité d’intervenir face à la guerre sous-marine menée par les Allemands. Aujourd’hui encore, la formation dispensée à l’école s’appuie sur les principes suivants : connaissance des installations, maîtrise de la sécurité plongée et mise en œuvre du système de combat.

Lusitania : le torpillage de trop

« AVIS – Aux voyageurs qui ont l’intention de traverser l’Atlantique, il est rappelé que l’état de guerre existe entre l’Allemagne et ses alliés, d’une part, la Grande-Bretagne et les siens, de l’autre, que la zone de guerre englobe les eaux entourant les îles britanniques, que, conformément à l’avertissement donné par le gouvernement impérial allemand, les navires battant pavillon de la Grande-Bretagne ou de ses alliés s’exposent à être détruits dans ces eaux, donc que les voyageurs qui empruntent ces navires le font à leurs risques et périls. Ambassade impériale allemande. Washington, 22 avril 1915. » Trois ans seulement après le Titanic, la Grande-Bretagne voit disparaître un nouveau paquebot géant, le Lusitania. De 32 000 tonneaux, 240 mètres de long, pouvant transporter jusqu’à 3 000 personnes, le navire mis en service en 1907 brille par sa rapidité sur la ligne Liverpool – New York. Un simple navire rempli de passagers civils, les Allemands n’oseraient tout de même pas ? Tout partait pourtant bien le 1er mai 1915, alors que le Lusitania quitte New York avec à son bord 1 959 personnes dont de nombreux Américains et plusieurs personnalités. Si la menace de l’avis publié par l’ambassade impériale allemande hante encore les passagers, elle est vite oubliée. Le Lusitania se rapproche de l’Irlande le 6 mai. À l’approche des côtes, le commandant William Thomas Turner prend des mesures de sécurité : un message radio indique la présence de sous-marins allemands. Mais le 7 mai, tout bascule. Aux abords de la côte irlandaise, l’U-20 termine de se recharger en surface et se prépare à rentrer en Allemagne après une campagne de torpillage réussie. Scrutant la surface au périscope, le LV Walter Schwieger aperçoit soudain le gros paquebot qui fait route dans sa direction. La torpille part et frappe les chaufferies 1 et 2, provoquant une terrible explosion. Le Lusitania s’incline sur tribord mais poursuit son avancée, un SOS est lancé, mais il est déjà trop tard. Vingt minutes après avoir été torpillé, le navire pique du nez et sombre. Seuls 761 survivants ont pu être recueillis. Ce drame provoquera un déferlement de haine dans la presse. Les Allemands se défendront en affirmant que le Lusitania était en fait un navire de guerre déguisé (il convoyait des munitions en contrebande). Les États-Unis, profondément indignés, ne tarderont pas à entrer en guerre et à rejoindre les Alliés.

Les États-Unis en guerre : Un défi logistique et opérationnel

Après le torpillage du Lusitania le 7 mai 1915, une campagne de la presse britannique provoque une importante vague d’indignation aux États-Unis. Un autre torpillage, celui du Sussex le 24 mars 1916, pousse le Président Wilson à envisager de faire entrer les États-Unis dans la guerre. Mais la décision n’est véritablement prise que le 2 avril 1917 lorsqu’il demande au Congrès l’autorisation de déclarer la guerre à l’Allemagne à la suite de l’affaire du télégramme(1). Il l’obtient le 6 et entre effectivement en guerre le 11 avril. À cette date, l’armée américaine ne compte que 200 000 hommes en armes. C’est pourquoi, le 8 mai suivant, le Congrès vote une nouvelle loi créant un service militaire obligatoire. Le Président Wilson promet alors que dès le mois de juin une division américaine sera prête pour arriver sur le sol français.

Tous les ports de la Manche étant réservés aux relations entre la France et la Grande-Bretagne, il apparaît logique de faire arriver les troupes américaines dans l’un des ports de l’Atlantique et de créer, pour les acheminer jusqu’au front, tout un réseau de communications qui n’existe pas. Le 21 juin, Saint-Nazaire est choisi par le général Pershing pour devenir le quartier général de la base américaine n°1 en France. Mais, si les ports de Basse-Loire s’avèrent parfaitement adaptés pour la réception du matériel américain, il n’en est pas de même pour accueillir les transports de troupes, au fort tirant d’eau. À partir du 12 novembre 1917, 800 000 soldats américains débarquent directement à Brest et 1 000 000 transitent par Liverpool avant de toucher le sol français.

PARFAITE COORDINATION

À leur entrée en guerre, les États-Unis confient leur flotte à l’amiral W. B. Fletcher et dépêchent à Londres, en tant que commandant des forces navales en Europe, l’amiral W. S. Sims. Puis lorsque les premiers convois commencent à traverser l’Atlantique, l’amiral H. B. Wilson leur est adjoint pour commander en France. Celui-ci doit alors collaborer avec l’amiral Moreau, préfet maritime à Brest et directeur général de la 2e région maritime, et l’amiral Schwerer, commandant supérieur des patrouilles de l’Atlantique et de la Manche. Pour que la coordination entre eux soit la plus étroite possible, les trois amiraux installent leurs états-majors respectifs dans un même immeuble à Brest. La parfaite coordination entre les responsables de l’acheminement des soldats américains permet de suppléer le manque cruel de moyens auxquels ils doivent faire face. Car dans les faits, ils n’ont pas plus de deux petits escorteurs (chalutiers compris) pour chaque convoi qu’ils doivent protéger. Ils réussissent malgré cela à faire échec aux sous-marins ennemis pourtant nombreux.

Le principe de l’arrivée des troupes américaines en France est synthétisé dans une note du 12 novembre 1917 : l’escorte à travers l’Atlantique « est assurée par des destroyers américains ou anglais ne faisant pas partie des forces navales basées sur Brest. Notre rôle doit (…) consister à protéger ces convois par un « patrouillage » intensif de nos avions et de nos dirigeables allant croiser au large au-devant de ces convois. Ce genre de protection étant efficace, il y a intérêt à ce que les convois n’arrivent pas avant le jour dans la zone côtière. Nous savons en effet que les torpillages de nuit sont fréquents et faciles ; et pendant la nuit nous ne pouvons exercer aucune protection ».

(1) Le 16 janvier 1917, le secrétaire d’État allemand aux Affaires étrangères adresse un télégramme secret à son homologue mexicain lui faisant part de l’intention de son pays de reprendre la guerre sous-marine dans le conflit qui l’oppose à la France et au Royaume-Uni. Il propose une alliance au Mexique avec, à la clé, en cas de victoire, l’annexion du Sud des États-Unis. Le télégramme est intercepté par la Marine britannique et transmis au Président américain qui le fait publier dans la presse le 1er mars. Le scandale pousse l’opinion américaine, jusque-là neutraliste, dans la guerre aux côtés des Alliés.

Pleine interopérabilité franco-américaine

Le contre-amiral français commandant supérieur des patrouilles de l’océan et de la Manche a la responsabilité de l’utilisation générale des forces de patrouilles opérant dans la zone placée sous son commandement.

Auprès de lui, le contre-amiral commandant les patrouilles américaines a la charge et la responsabilité particulière de la protection des convois de transports de troupes américaines arrivant sur les côtes de France et des convois de transports américains partant de Saint-Nazaire ou de toute autre base américaine établie sur la côte ouest de la France.

Chaque fois que l’amiral américain commandant les patrouilles américaines le juge possible, les bâtiments disponibles prêtent leur concours à toutes missions exigeant des bâtiments rapides et bien armés. Les patrouilleurs américains non rapides sont employés conjointement avec les patrouilleurs français à la protection des convois côtiers et aux dragages. Si le nombre des bâtiments américains disponibles est suffisant pour en détacher en patrouilles sur les côtes ou au large, le commandant américain en informe le commandant français et s’entend avec lui pour fixer les zones à patrouiller

1917-1919 : Brest à l’heure américaine

À l’entrée en guerre des États-Unis, le port de Brest se révèle impropre à recevoir l’importante logistique nécessaire aux millions de soldats américains dont l’engagement en Europe est programmé, faute d’installations portuaires suffisantes.

La rade de Brest offre cependant un plan d’eau propice aux opérations de transports de troupes, le débarquement depuis des unités de fort tonnage se faisant au moyen de petites embarcations. Elle bénéfice de conditions très favorables : grande profondeur, accès quelles que soient les marées, protection des vents dominants. Dès lors, la base section No. 5 de l’American Expeditionary Force devient la principale porte d’entrée des troupes américaines en Europe. Entre mai et décembre 1918, elle accueille ainsi huit escales du Leviathan, plus grand paquebot au monde reconverti pour le transport de 14 000 hommes ! À lui seul, il achemine 110 591 soldats US sur un total de près de 800 000. Pour héberger ces hommes, les États-Unis créent un camp capable d’accueillir 80 000 soldats. La paix venue, l’activité perdure avec le rapatriement de plus d’un million de soldats. À côté de cette activité, les Américains implantent des unités opérationnelles : destroyers assurant la protection des convois, hydravions et ballons luttant contre la menace sous-marine. La présence d’une telle quantité de soldats US n’est pas sans conséquence pour la ville. Des centaines de Français vivent ainsi de l’activité économique liée à leur présence, puis de la revente de matériels après la guerre.

Le 27 décembre 1917, l’USS Pocahontas voit débarquer James Reese Europe, chef d’orchestre réputé outre-Atlantique, à la tête d’une formation de musiciens noirs. Résonnent alors les premiers airs de jazz en Europe. La population, notamment les enfants, découvre aussi le basket ou le base-ball.

Dans les années 30, l’American Battle Monuments Commission choisit Brest pour y ériger un mémorial commémorant l’engagement des États-Unis sur mer lors de la guerre. Détruit pendant la Seconde Guerre mondiale, il sera reconstruit à l’identique après-guerre et demeure aujourd’hui le témoin de la Brest « américaine ».

Science et marine : L’innovation au service de la victoire

Août 1914, les premiers coups de canon de la Grande Guerre sont échangés entre les défenses côtières de Bône et le croiseur allemand Goeben : la Première Guerre mondiale s’ouvre par une opération maritime. À cette date, la Marine française est la cinquième du monde. Bien qu’en retard dans la constitution d’une flotte de cuirassés modernes ou dreadnoughts, elle reste pionnière dans la troisième dimension. Son premier sous-marin, le Gymnote, est lancé en 1887 et elle aligne en 1914 une flotte de 50 sous-marins contre 24 pour l’Allemagne. L’aviation maritime, apparue en 1910, est placée en 1912 sous le commandement du CF Louis Fatou.

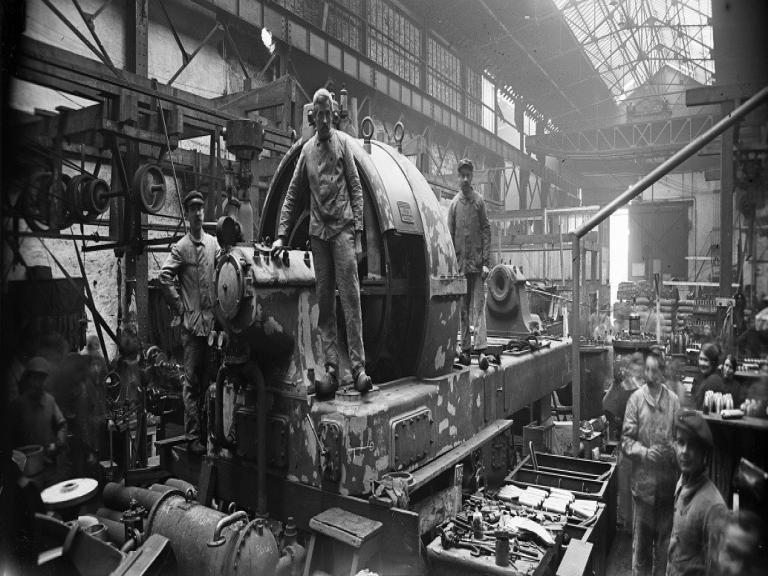

Les années 1915 et 1916 sont marquées par des opérations navales à l’issue incertaine : l’échec du débarquement des Dardanelles et le choc indécis de la bataille du Jutland, qui paralyse la flotte allemande dans ses bases. Soumise au blocus allié, elle lance en 1917 la guerre sous-marine à outrance. Confrontée à la destruction croissante des navires qui assurent son ravitaillement, l’Entente doit s’adapter. Sous la pression du Parlement, la Marine crée en juin 1917 la Direction générale de la guerre sous-marine (DGGSM), qui met en œuvre des stratégies aussi novatrices – l’aviation contre les sous-marins – qu’archaïques, mais tout aussi efficaces, comme l’adoption des convois utilisés au XVIIIe siècle lors de la guerre des Antilles.

Les politiques, au premier rang desquels Paul Painlevé, encouragent l’innovation avec l’aide de scientifiques de renom. Paul Langevin crée à Toulon le Laboratoire de la guerre sous-marine (LGSM). Jean Perrin (prix Nobel de physique en 1926) et le CV Walser y développent la détection par hydrophones, tandis que Langevin invente, avec l’ingénieur Florisson, la détection par ultrasons, ancêtre de l’Asdic. La DGGSM et les commissions d’études pratiques (CEP) de la Marine mettent en place de nouveaux moyens de lutte, tels les grenades anti-sous-marines Guiraud, l’armement militaire des bâtiments de commerce ou le camouflage des navires sous l’égide du peintre de la Marine Pierre Gatier.

La course à l’innovation

Après la guerre, conscient de l’importance de la recherche scientifique pour conserver l’avance technologique qui a permis la victoire, l’état-major crée la Direction de la recherche scientifique (EMGRS) et le Centre d’études de Toulon (CET), successeur du LGSM, pérennisant ainsi la coopération entre Marine, science et industrie au service de l’innovation. Le CET coordonne les CEP et poursuit les recherches sur le sondage et la détection sous-marine, la télécommande des torpilles, avions et navires (ancêtres des drones actuels), les télécommunications (contre le brouillage), l’automatisation de la conduite du tir (ancêtre de l’ordinateur), l’optique (périscopes et projecteurs) ou les gyrocompas et traceurs de route. Ce centre d’innovation civilo-militaire vit son apogée sous le cabinet Painlevé, lorsque le mathématicien Émile Borel est nommé ministre de la Marine en 1925. À la fin des années 20, les directions de l’artillerie navale et des constructions navales, inquiètes des réussites du CET, tentent en effet de le marginaliser. La présence des scientifiques civils est remise en cause sous le prétexte d’une incompréhension des besoins militaires et de prétendus risques sur le secret de la Défense nationale. Les moyens financiers et humains du CET sont diminués et l’EMGRS disparaît au début des années 30. Les CEP reprennent leur autonomie et le CET se réduit à un laboratoire de soutien, affaiblissant la recherche française par rapport à ses homologues allemande, britannique et américaine.

La reprise en main des militaires est achevée en 1940 lorsque le CET disparaît et que son laboratoire, dirigé depuis 1920 par l’acousticien François Canac, est rattaché au nouveau CNRS, sous le nom de Laboratoire de mécanique et d’acoustique de Marseille (LMA), toujours actif. En 1971, les CEP sont fusionnées dans le Centre d’études pratiques du matériel naval (CEPMAN), dissout en 1992.

Un commissaire « As » dans la première guerre du ciel

Encore élève à l’École du commissariat de la Marine en 1914, Fernand Hederer est mobilisé dès le début du conflit dans l’artillerie. Devenu observateur aérien, puis pilote de chasse en septembre 1917, Hederer prend en février 1918 le commandement de l’escadrille de chasse SPAD 285, nomination exceptionnelle pour un jeune commissaire de 3e classe.

La guerre lui permet de côtoyer des « As » de l’aviation, notamment Coli, Guynemer, Fonck et Navarre. Hederer reçoit plusieurs citations, la Croix de guerre avec trois palmes et trois étoiles, ainsi que la Légion d’honneur en 1917. Toutes les citations obtenues mettent en relief les qualités de l’homme, son courage, son énergie, son mépris du danger et ses qualités de chef. Hederer a également rapporté de la guerre un éclat d’obus dans l’avant-bras droit, un pied à moitié gelé lors d’un vol où il n’avait échappé aux avions ennemis qu’en montant le plus haut possible. Mais il est une blessure qui ne s’est pas cicatrisée : la mort au combat en moins d’un an des vingt pilotes de son escadrille. Résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, Fernand Hederer fera par la suite une brillante carrière au service de l’État, puis de l’industrie aéronautique. Il donnera son nom à la promotion 2008 de l’École des officiers du commissariat de la Marine.

Contrer les zeppelins

Né à Lorient en 1885, Yves Le Prieur réfléchit au cours de la Grande Guerre à un système d’arme permettant de contrer les incursions de Zeppelin qui jusqu’alors bombardaient les lignes sans riposte efficace. Il invente ainsi des fusées sur avions. Longues de 50 cm et munies d’une baguette de 2 m, les fusées incendiaires (amorcées électriquement) sont placées dans des tubes fixés aux mâts de l’avion. Après une démonstration réussie du pilote Joseph-Henri Guinet en présence du Président Raymond Poincaré, en 1916, les avions Farman et Caudron seront les premiers à être équipés de ce système.

Patrouille maritime : La guerre vue du ciel

Jusqu’à la veille de la déclaration de guerre d’août 1914, l’aviation maritime créée en 1910 est de taille encore très modeste, comptant 26 pilotes et 14 hydravions. L’aéronautique maritime se développe considérablement dans le cadre de la lutte anti-sous-marine, à partir de 1917. Les sous-marins allemands rôdent et représentent pour la France et ses alliés une menace de taille. En juin, la Direction générale de la guerre sous-marine (DGGSM) est créée. Tous les moyens navals et aériens concourant à la lutte contre les sous-marins ennemis y sont subordonnés.

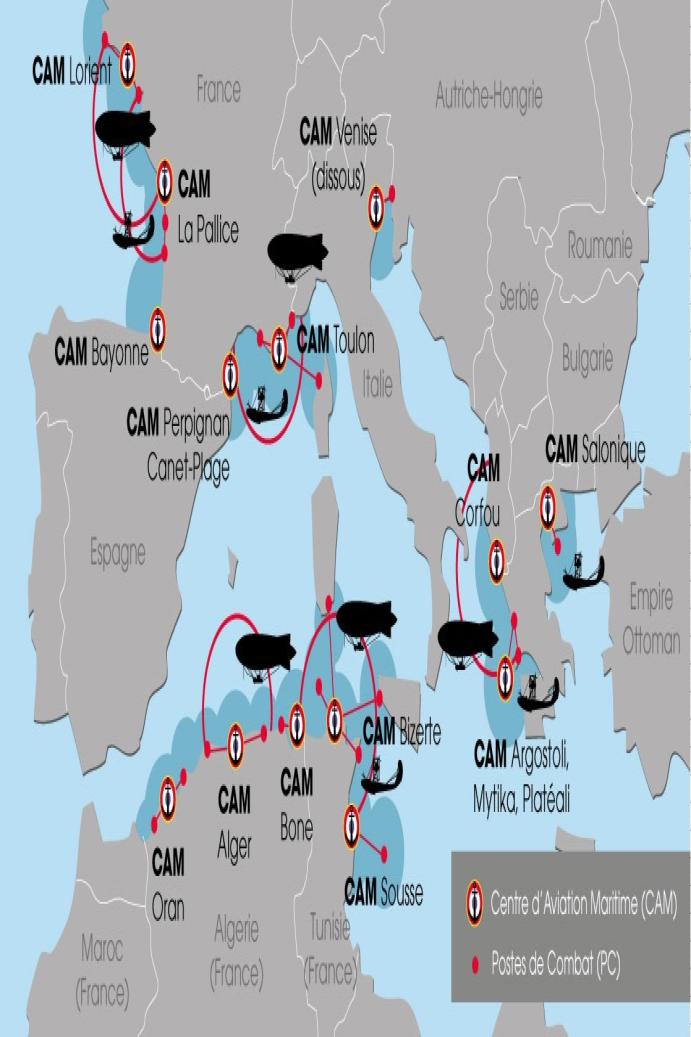

Au même moment, le trafic maritime marchand s’organise en convois, facilitant ainsi la protection rapprochée des navires par hydravions et dirigeables. Pour que ce système soit efficace, de nombreux centres d’hydravions, de dirigeables et de ballons captifs sont installés le long des côtes en France, en Afrique du Nord, en Grèce et même au Portugal. Outre le Campinas, plusieurs bâtiments sont temporairement utilisés comme porte-avions, notamment le Nord, le Pas-de-Calais et le Rouen, qui opèrent en Manche et mer du Nord en 1916. Puis en 1917 la Normandie, à partir de Bizerte, et la Dorade depuis Casablanca.

L’entrée en guerre des États-Unis aux côtés des Alliés permet un renforcement de ce dispositif. Le premier détachement aéronaval américain, « 1st Aero Detachment », traverse l’Atlantique en deux groupes qui débarquent respectivement à Pauillac (7 juin 1917) et Saint-Nazaire (8 juin 1917). Le but est de créer au deuxième semestre quatre centres d’hydravions sur les côtes françaises à Dunkerque, au Croisic, à Saint-Trojan (île d’Oléron) et à Moutchic, sur l’étang de Lacanau. Ils seront chargés de protéger les convois américains arrivant à Saint-Nazaire et doteront ainsi les Alliés, avant mai 1918, d’une douzaine de centre d’hydravions sur la côte atlantique, deux centres de dirigeables et plusieurs centres de ballons captifs.

En attendant la fabrication aux États-Unis des hydravions Curtiss, la France accepte de fournir des hydravions et des dirigeables. Ainsi, 143 hydravions et 7 dirigeables ont été cédés. Le premier contingent de pilotes et d’élèves-pilotes est d’abord envoyé à l’École de l’armée à Tours, puis est dirigé sur Hourtin et enfin Saint-Raphaël pour le cours sur hydravion.

UNE MÉCANIQUE PRÉCISE

Du matin au soir, plusieurs sections de deux hydravions mènent des patrouilles pour localiser les éventuels sous-marins de leur zone. Pendant ce temps, un service d’alerte de deux ou trois aéronefs, à terre depuis le CAM (Centre d’aviation maritime), se tient prêt à partir en cas de réception d’une alerte au sous-marin par TSF ou téléphone. Dès juin, les pilotes débutent l’escorte des convois.

Le jour J, une section se rend à un point de rendez-vous défini à l’avance. Une fois le convoi en vue, une mécanique bien précise se lance, envoyant les hydravions en avant pour ouvrir la route tout en gardant les bâtiments à l’œil. S’en suit un va-et-vient entre la formation de navires et l’avant pour garder un contact constant en cas de détection d’un sous-marin afin de pouvoir lancer le « allô », une alerte générale appelant en renfort toutes les forces à disposition aussi bien depuis la mer que les airs. En cas d’attaque, un hydravion désarmé reste tout de même une arme puisqu’il permet de suivre un submersible, indiquant ainsi aux bâtiments du convoi sa position, leur permettant de faire feu.

À la fin de la guerre, l’aéronautique maritime aligne près de 700 hydravions de types FBA, Donnet-Denhaut ou encore Tellier, sans compter plusieurs centaines d’autres en réserve. Au total, l’aviation maritime aura reçu près de 3 000 appareils de 1910 à 1918, répartis dans 36 centres comportant des postes de combat annexes.

Ballons dirigeables

Au 1er janvier 1917, la Marine dispose de 6 dirigeables. Quatre vedettes et deux escorteurs, destinés à remplir deux catégories de missions durant la Grande Guerre. Les vedettes, plus petites (2 000 à 4 000 m3) partent à la recherche des champs de mines, patrouillent dans les chenaux d’accès, surveillent les barrages et arraisonnent. Leur mobilité et leur facilité d’emploi sont essentielles puisqu’elles rendent plus aisée l’observation des sous-marins et la liaison avec les navires de surface équipés de bombes anti-sous-marines.

Pour les escorteurs (4 000 à 15 000 m3), la priorité est l’accompagnement et la protection des convois contre les sous-marins allemands. Avec une altitude toujours inférieure à 500 mètres, les escorteurs doivent voler autour du convoi pour ne pas que ce dernier soit repéré par l’ennemi. Muni de bombes contre sous-marins, l’attaque doit se faire au plus court et en liaison avec les navires de surface munis d’appareils d’écoute, le but étant d’empêcher le submersible de faire tête.