DIM - Les enjeux maritimes

Publié le 16/01/2025

Lors de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la communauté internationale a pris conscience d’un changement d’ère stratégique : d’une situation où les rapports entre États se concevaient d’abord en termes de compétition plus ou moins loyale, le monde a basculé dans un environnement où la contestation voire l’affrontement réapparaissent comme le mode normal de règlement des conflits dans les relations interétatiques.

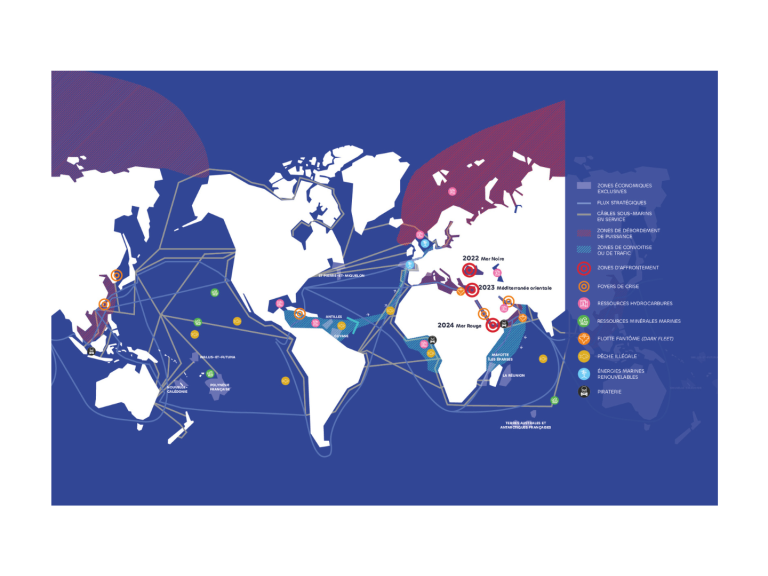

Cette contestation s’exprime de manière privilégiée dans les espaces communs, qui offrent davantage de liberté d’action. A la fois physique et fluide, l’espace maritime est attractif pour des acteurs souhaitant affirmer leur puissance : les actions s’y exercent loin des populations tout en cumulant pouvoirs de nuisance et de démonstration, à l’image du sabotage des gazoducs Nord Stream en 2022. L’océan est donc singulièrement exposé aux troubles mondiaux. Le phénomène se manifeste d’abord par une compétition exacerbée pour accéder à ses ressources. Les produits de la pêche, dont 20 % seraient prélevés de manière irrégulière, concentrent les convoitises, tandis que le sable, les ressources des fonds marins, l’eau de mer elle-même, aiguisent les appétits et deviennent des enjeux stratégiques pour les compétiteurs. L’appropriation de l’espace maritime, dans une logique de revendication territoriale ou d’usage (implantation d’éoliennes par exemple), apparaît comme une forme aboutie de ce phénomène de captation. À l’avenir, la déclaration abusive d’aires protégées dans des espaces hors juridiction pourrait en constituer une manifestation insidieuse.

La contestation se lit également à travers le dérèglement des flux. Si le monde se fragmente, l’intensité des échanges ne faiblit pas, dressant un tableau de plus en plus anarchique. Les attaques houthies en mer Rouge sur des centaines de navires marchands depuis novembre 2023 constituent peut-être la démonstration la plus spectaculaire de ce dérèglement. Mais celui-ci prend également la forme de l’explosion des flux irréguliers : trafics d’êtres humains, de drogues ou d’armes qui, instrumentalisés, peuvent constituer autant de vecteurs de déstabilisation des États. Ou encore celle de la manipulation des flux, avec le phénomène de dark fleet, flotte fantôme, ce système de contournement des sanctions par le recours à des navires vieillissants et assurés par des sociétés opaques qui font peser des risques environnementaux majeurs sur les espaces maritimes.

Le cumul de l’ensemble de ces dérèglements, coordonnés, exacerbés, est susceptible de franchir un cap et de déboucher sur une confrontation armée. Celle-ci peut résulter d’une erreur de calcul, à mesure que les marines réarment et que la densité des navires militaires en mer augmente. Elle peut aussi être délibérée de la part d’un perturbateur souhaitant montrer sa détermination sinon acquérir la maîtrise de la mer, en tirant parti du caractère foudroyant du combat naval : il faut des années pour construire un navire, quelques secondes pour le détruire. Au bilan, il s’agit pour la Marine de se préparer à tous les scénarios, à tous les combats, depuis des missions de lutte contre les trafics jusqu’au combat naval destructeur et décisif.