Base navale de Cherbourg : exercice national d’urgence radiologique

Publié le 06/01/2025

Le commandement de l’arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord a organisé, avec la participation de la direction générale de l’armement, un exercice national d’urgence nucléaire au sein de la base navale de Cherbourg pour tester, dans son ensemble, le dispositif prévu en cas de crise nucléaire ou radiologique d’une installation nucléaire de base secrète.

14 novembre, 9 h 00 : dans l’installation nucléaire de base secrète du Homet, exploitée par la direction générale de l’armement (DGA) et consacrée au démantèlement des sous-marins nucléaires, l’équipe d’animation simule un départ de feu dans un local abritant des déchets radioactifs. Cette annonce marque le début d’un scénario qui mobilisera pendant deux jours près de 1 000 participants, militaires et civils. À 9 h 20, le vice-amiral d’escadre Benoît de Guibert, commandant l’arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord (COMNORD), déclenche le plan d’urgence interne (PUI) du site. La base navale de Cherbourg déploie immédiatement ses moyens pour lutter contre le sinistre et prendre en charge les personnes présentes dans l’installation. La compagnie des marins-pompiers est déployée en premier, suivie par le service de surveillance radiologique pour l’accueil des victimes. Pour éprouver davantage les réflexes et la capacité d’adaptation des équipes d’intervention, les animateurs déclarent le réseau d’eau d’extinction indisponible, et le sinistre prend de l’ampleur. Pendant ce temps, les blessés affluent au point de rassemblement des victimes, où ils sont orientés vers les postes d’accueil par les médecins militaires.

Les personnes valides et autonomes, potentiellement exposées à un risque radiologique, sont prises en charge au centre de tri et de décontamination sommaire (CTDS), armé par le service logistique de la marine, encadrées par les experts en radioprotection de la base navale de Cherbourg. Ici, une succession de sas permet de contrôler l’activité radiologique de la victime (mesure initiale), puis de la déshabiller pour écarter toute contamination déposée sur les vêtements, de la doucher pour éliminer les particules radioactives pouvant s’être déposées sur la peau, et enfin d’effectuer un contrôle radiologique final. Si ce contrôle est positif, la victime suit à nouveau le parcours de décontamination. En cas de suspicion de contamination interne, le médecin prescrit des examens comme une anthroporadiométrie.

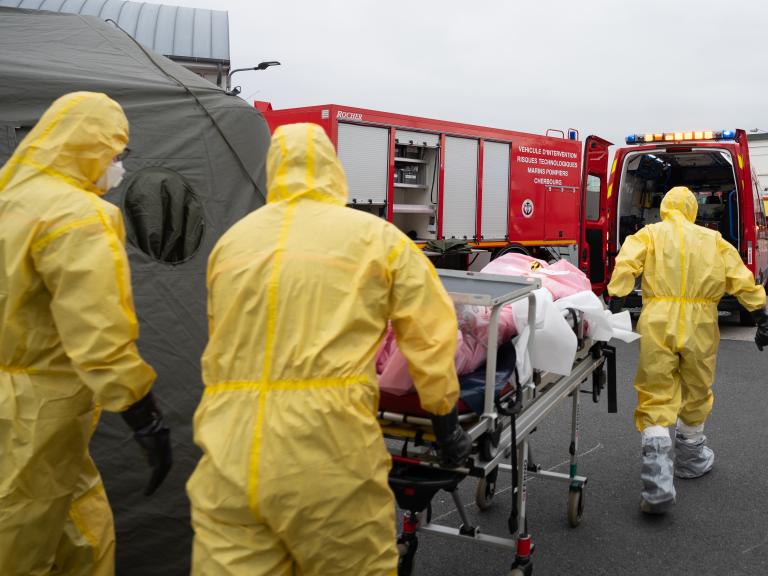

Les blessés dont le pronostic vital n’est pas engagé, dits en « urgence relative », sont adressés au poste d’accueil des blessés radio-contaminés (PABRC). Ils y sont décontaminés avant le traitement de leur pathologie par les équipes de la 133e antenne médicale de Cherbourg, renforcées par des soignants civils d’ORANO. La recherche de la contamination et l’estimation des doses reçues sont réalisées par le service de protection radiologique des armées (SPRA). Lorsque le pronostic vital est engagé, on parle d’« urgence absolue », la priorité est d’écarter le danger vital avant d’effectuer la décontamination. Les blessés sont donc directement acheminés vers les hôpitaux civils compétents de Cherbourg et de Saint-Lô, en étroite concertation avec le SAMU de la Manche.

Durant la première journée d’exercice, l’ensemble de ces acteurs s’entraîne à la prise en charge de plus de 30 personnes impliquées, dont trois urgences absolues et neuf urgences relatives.

Un dispositif interministériel

Pour maîtriser l’incendie, prendre en charge les blessés, procéder aux mesures de la radioactivité dans l’environnement et aux premières constatations juridiques, près de 500 militaires s’affairent en symbiose au sein de l’emprise militaire : ils proviennent de la base navale de Cherbourg, de la 133e antenne médicale, du groupe des plongeurs-démineurs de la Manche, du SPRA de Clamart en appui de la chaîne « santé » locale, de l’unité d’intervention spécialisée de la gendarmerie nationale de Versailles-Satory et des équipes spécialisées d’intervention du Commissariat à l’énergie atomique (CEA) du Ripault. Ils sont soutenus par 53 sapeurs-pompiers du service départemental d’incendie et de secours (SDIS 50) de la Manche ainsi que le SAMU de Saint-Lô, venus en renfort.

Si les bases navales s’exercent fréquemment au niveau local, les exercices nationaux font intervenir les équipes des services publics, civils et militaires, au niveau national, et jusqu’aux hautes autorités.

À Saint-Lô, préfecture de la Manche, 40 personnes mobilisées au centre opérationnel départemental (COD) coordonnent l’action des services de l’État, des collectivités et des entreprises. Parmi ces entreprises, Naval Group, dont le site industriel est enclavé dans la base navale, procède à l’évacuation réelle de 300 membres de son personnel : dans le scénario, le vent dirigeait les fumées de l’incendie vers leur bâtiment.

Peu après midi, la préfecture prend la décision d’enclencher son plan particulier d’intervention (PPI) pour alerter et protéger la population. Les sirènes sont déclenchées jusqu’à la vallée de Quincampoix, et les 100 000 riverains et visiteurs, dans un rayon de 5 kilomètres autour de l’incendie, reçoivent sur leurs téléphones mobiles le message FR-alert, avec la mention « EXERCICE ». Les établissements scolaires, de la maternelle à l’enseignement du second degré, participent également ; ainsi, les 217 élèves du collège Cachin et leurs enseignants ont appliqué, pour les besoins de l’exercice, leur plan particulier de mise en sécurité et évacué l’établissement.

La mise à l’abri des populations permet aussi bien de limiter l’exposition aux fumées et particules dégagées par l’incendie que de désencombrer les voies de circulation, ce qui facilite l’accès des véhicules d’intervention et de secours.

Informer, rassurer, protéger

En milieu d’après-midi, l’équipe d’animation annonce que l’incendie est circonscrit et cesse de se propager. La partie n’est pas gagnée pour autant. Des experts du SDIS, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), de la Marine et du CEA réalisent des mesures radiologiques de terrain sur le domaine public ou militaire, et confrontent les données et leurs analyses. Leurs conclusions sont essentielles pour renseigner le directeur des opérations de secours sur l’état radiologique de la zone et délimiter une aire de contamination, appelée « plume ». À partir de cette dernière, les autorités peuvent s’assurer que les dispositions prises pour la protection des populations sont adaptées et pertinentes.

Au poste de commandement et de direction locale (PCD-L) du commandant de l’arrondissement maritime de la Manche et de la mer du Nord et au COD de la préfecture, les téléphones ne cessent de sonner. L’équipe d’animation ne ménage pas ses efforts pour simuler la pression médiatique : appels de journalistes, familles inquiètes, alimentation d’un réseau social fictif… autant de sollicitations qui exigent des réponses claires et lisibles. Les cellules d’information restent vigilantes et prêtes à réagir pour lutter contre la désinformation, ou prévenir tout mouvement de panique.

Quelques heures plus tard, le feu est déclaré éteint. Les sirènes se font à nouveau entendre dans tout Cherbourg, et les notifications FR-alert animent les écrans pour annoncer la fin de l’alerte. Du poste de commandement national, à Paris, au poste de contrôle avancé, au plus près du sinistre, toute la chaîne de décision et d’intervention prépare le retour à une situation normale : c’est le traitement post-accidentel. Les activités suivent leur cours à Cherbourg. Alors que les acteurs de l’exercice tirent un retour d’expérience des derniers événements, le sous-marin nucléaire d’attaque Émeraude vient s’accoster pour la dernière fois sur le quai d’accueil de digue du Homet.