1917 : la pensée maritime à l'épreuve de la guerre

Publié le 03/06/2024

Et si, finalement, la Grande Guerre n’avait pu être gagnée qu’en résistant sur les mers et en domptant nos préjugés ? Début 1917, les Alliés sont en mauvaise posture. À terre, la guerre s’enlise et les approvisionnements deviennent critiques. La mer devient la carte maîtresse : sans elle, la guerre est perdue. L’Allemagne joue la première en lançant la guerre sous-marine à outrance. Elle pense prendre de vitesse son adversaire en étranglant son commerce. La tension internationale est à son comble. En avril, les États-Unis rentrent en guerre et constatent l’ampleur des dégâts depuis les coulisses. L’amiral britannique Jellicoe, premier lord de l’Amirauté, leur confie alors : « Les U-boote sont en train de gagner la guerre. » À ce rythme, l’Amirauté prévoit une défaite des Alliés dès novembre 1917.

Dompter les esprits

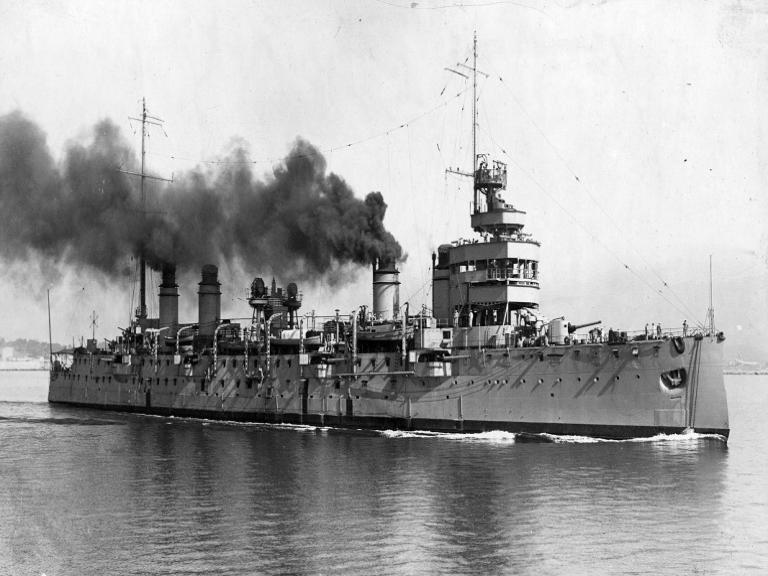

Immense, la mer doit donc résister et vaincre. Or des verrous psychologiques entravent la pensée : le visage de la guerre sur mer est figé à l’ère du mahanisme.Car la théorie de l’amiral Mahan, soulignant l’importance du contrôle des mers et l’influence de la bataille décisive, fait alors office de référence quasi absolue et dénigre, en creux, la guerre de course. En dépit de voix discordantes ou plus nuancées (dont Corbett et la Jeune école emmenée par l’amiral Hyacinthe Aube), cette vision plébiscitant une escadre forte prédomine.

D’ailleurs, la victoire japonaise sur les Russes lors de la bataille de Tsushima en 1905, faisant écho à la bataille de Trafalgar en 1805, a conforté la vision mahanienne. Ainsi ces deux batailles décisives, hautement symboliques, sont érigées en norme, alors qu’elles restent des exceptions. La bataille du Jutland de 1916 n’est pas décisive, certes. Qu’à cela ne tienne ! Les partisans mahaniens reprochent alors aux marins de ne pas avoir mené le combat à son terme.

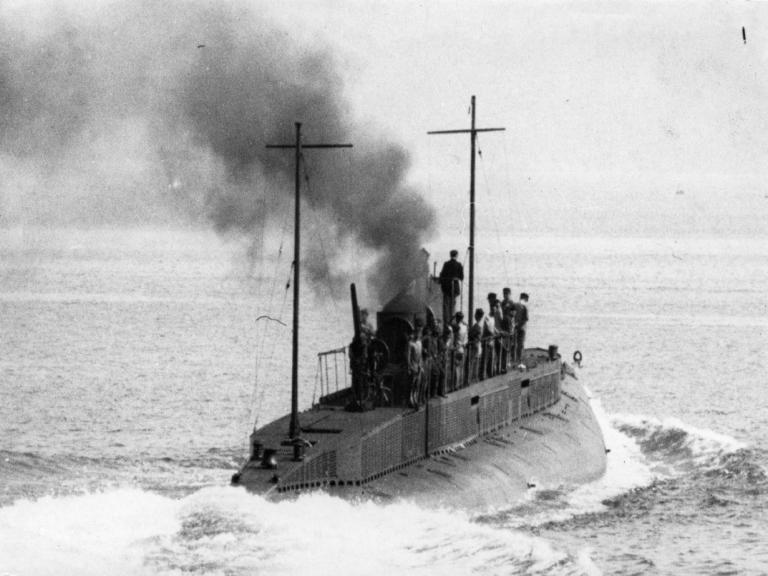

Hors de la guerre d’escadre, point de salut. Le sous-marin, dérivé moderne du corsaire, est donc largement écarté de la réflexion des états-majors car il ne correspond pas à une image à la fois offensive et chevaleresque de la guerre navale. Il dérange en soi les esprits avant même de compromettre la victoire finale. Qui plus est, utilisant la troisième dimension, il semble invisible et insaisissable. Il contraint à adopter des modes d’action qui sont considérés comme manquant de noblesse. In fine, le sous-marin s’échine à donner tort à d’éminents stratégistes, à commencer par Mahan, et nie à l’escadre sa raison d’être. Intolérable !

En voulant faire primer le format capacitaire sur le besoin opérationnel ou en refusant de considérer certains modes d’action de l’ennemi, les états-majors ne se sont pas préparés à la guerre sous toutes ses formes. Par ailleurs, la nouveauté technologique les déstabilise comme l’explique Castex(1) : « Le contraste était si violent, la forme extérieure si complètement trompeuse, que l’on comprend parfaitement que beaucoup d’intelligences, même professionnelles, aient vacillé sous le choc […]. On retrouve dans cette occasion, comme dans tant d’autres, le malheur constant de la doctrine navale, qui est d’être périodiquement perturbée par la dure épreuve de l’avènement des engins nouveaux. L’armée [de Terre] ne connaît pas, ou connaît moins, de telles crises intellectuelles. » Le salut des Alliés viendra de leur capacité d’adaptation.

Le pragmatisme « à la française »

Ayant perdu de sa superbe, la Marine française est aussi devenue moins dogmatique que la Grande-Bretagne. En revanche, elle est confrontée à une dure réalité : dès la fin 1916, elle subit une forme de blocus, car les Anglais arrêtent la navigation en cas de présence avérée de sous-marin. La France souhaite donc organiser des convois.

Or, focaliser son attention sur les points à protéger (les navires) et non l’immensité de la mer est une idée chère à Corbett mais à contre-courant de la pensée mahanienne dominante chez les Anglais. Les Français parviennent à les convaincre, par l’intervention décisive du CF Vandier en janvier 1917(2) : « Il s’agit pour nous d’une question de vie ou de mort ; nous ne pouvons vivre, ni nous battre sans charbon. Aujourd’hui nous souffrons d’un demi-blocus ; demain le blocus sera effectif. Vous-mêmes vous serez amenés, pour continuer votre commerce, à former des convois et à les escorter. Nous vous y avons forcés deux fois dans l’histoire par nos corsaires. Vous y serez obligé encore. Cette organisation du charbon français que je vous demande sera pour vous une expérience. »

Le « French Coal Trade » démarre ainsi dès février. Ce sera un succès, entraînant un changement tactique radical : la généralisation des convois à partir d’avril. Moins absorbés par l’espace, les Alliés vont ainsi gagner du temps et résister jusqu’à l’entrée en guerre des Américains.

Et après…

Le convoi n’est pas la seule réponse. D’abord paralysés par des dogmes inapplicables et un ennemi innovant, les Alliés réagissent ensuite tous azimuts. Les débuts sont un peu brouillons. Sans vision, sans préparation, la lutte tâtonne mais les techniques et tactiques foisonnent.

Dans ce jeu maritime complexe, les Alliés ne s’interdisent finalement plus l’audace. Français et Anglais, ennemis d’hier, sont condamnés à l’Entente et les États-Unis entrent en guerre. Les marines marchandes et militaires luttent ensemble. Certaines exigences se concrétisent : l’invisible devient visible (détection par hydrophone/aéronefs), l’insaisissable devient saisissable (attaque à la grenade sous-marine). La défense et l’attaque œuvrent de concert. Des composantes entières se créent avec des écoles (sous-marines, aéronautiques…), des experts, des tactiques, parfois même une armée (l’armée de l’Air en Angleterre). Les esprits sont sans dessus-dessous. Le vent tourne, les esprits s’échauffent, les politiques et les médias amplifient les tendances. Les Allemands confiants et euphoriques, perdent finalement leurs illusions fin 1917 et se mutinent même lorsque les Alliés, encore hésitants, commencent à s’organiser dans un ensemble cohérent. Cette effervescence créatrice, née des chocs et contre-chocs, s’intègre progressivement dans une pensée compréhensible, active et efficace.

La mer se remet en cause, résiste et combat héroïquement. La France y joue un rôle majeur. Pourtant, comme souvent, les actions maritimes sont peu connues, peut-être inavouables ou enfouies dans un inconscient. Parfois, les marins eux-mêmes ont oublié.